文化保育视角下抚州地区传统村落活化研究*

2022-08-24江西师范大学城市建设学院段亚鹏欧阳璐

文/江西师范大学城市建设学院 刘 玥 段亚鹏 欧阳璐

0 引言

党的“十九大”报告明确提出“实施乡村振兴战略”。乡村振兴是实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的必然要求。传统村落作为特色文化资源,在参与城镇化建设过程中,如何保护与利用物质空间、尊重和继承文化传统、改善物质环境和精神环境,实现特色风貌延续、地域文化复兴,成为当前形势下的重要研究课题。对于传统村落如何保护发展,社会各界也在进行各种实践探索。但现存研究成果多关注物质空间层面的保护,且多立足于传统建筑单体。如果传统村落仅剩躯壳,成为“空心村”和毫无生气的“标本”,其所承载的生活气息与文化内涵日渐消弭,即使投入再多的资金保护也终将是片面、暂时的,难以实现真正意义上的可持续发展。

在新的时代背景下,城镇化建设既要承继民族历史又要面向时代未来,既要保护文化又要发展文化,需为特色文化保护传承提供新的契机与发展路径。我国香港于2008年提出“活化历史建筑伙伴计划”,依靠公众参与对需要活化发展的建筑物进行开发运行,使文物建筑的保育工作下渗到整个社会[1];李淳风[2]在泉州古城保育中提出古建筑修复应“修旧如旧”,以留住乡愁与文脉;李潇雨[3]从客家旧建筑在深圳城市化浪潮中存续问题的研究中得出,古旧建筑可承担一定历史展示与讲述职能,并需容纳现代化元素的加入,以开辟更多不一样的更新与活化路径。基于文化保育视角,“保”重在捍卫其生存,“育”重在延续其生命。“文化保育”所保育的不是文化本身,而是文化背后的历史内涵。文化保育的重心在于传承过去、指引未来,使历史在广大乡村中的遗存能够生生不息,从而引领乡村活态发展。

1 区域概况与研究基础

1.1 研究区域概况

江西历史文化底蕴深厚,古代商贸经济发达,具有得天独厚的地理优势和耕读传统,孕育了大批具有较高历史、文化和艺术价值的村落,其中入选中国传统村落名录的有343座(第一批至第五批),数量位居全国前列。抚河是长江流域鄱阳湖水系的主要河流之一,贯穿抚州市中南部。抚州市位于江西省东部,地处赣闽交界,下辖临川、东乡二区,南城、南丰、崇仁、乐安、金溪、黎川、宜黄、资溪、广昌9县,总面积1.88万m2,人口357.94万。临川文化具有中华传统文化的典型标本意义,以临川古治属为核心,涵盖今抚州十余县市,其人文风物、民俗技艺、宗教学术均有其鲜明的特征。抚州市近年来大力挖掘相关历史文化资源,加大历史文化遗存保护力度,将传统村落保护利用与乡村振兴、生态产品价值实现机制试点、全域旅游规划等相结合,进一步创新完善各项体制机制,以保护促发展,以发展强保护,努力实现传统村落活态保护、活态传承、活态发展,并于2020年确定为全国首批传统村落集中连片保护利用示范城市。

1.2 研究数据来源

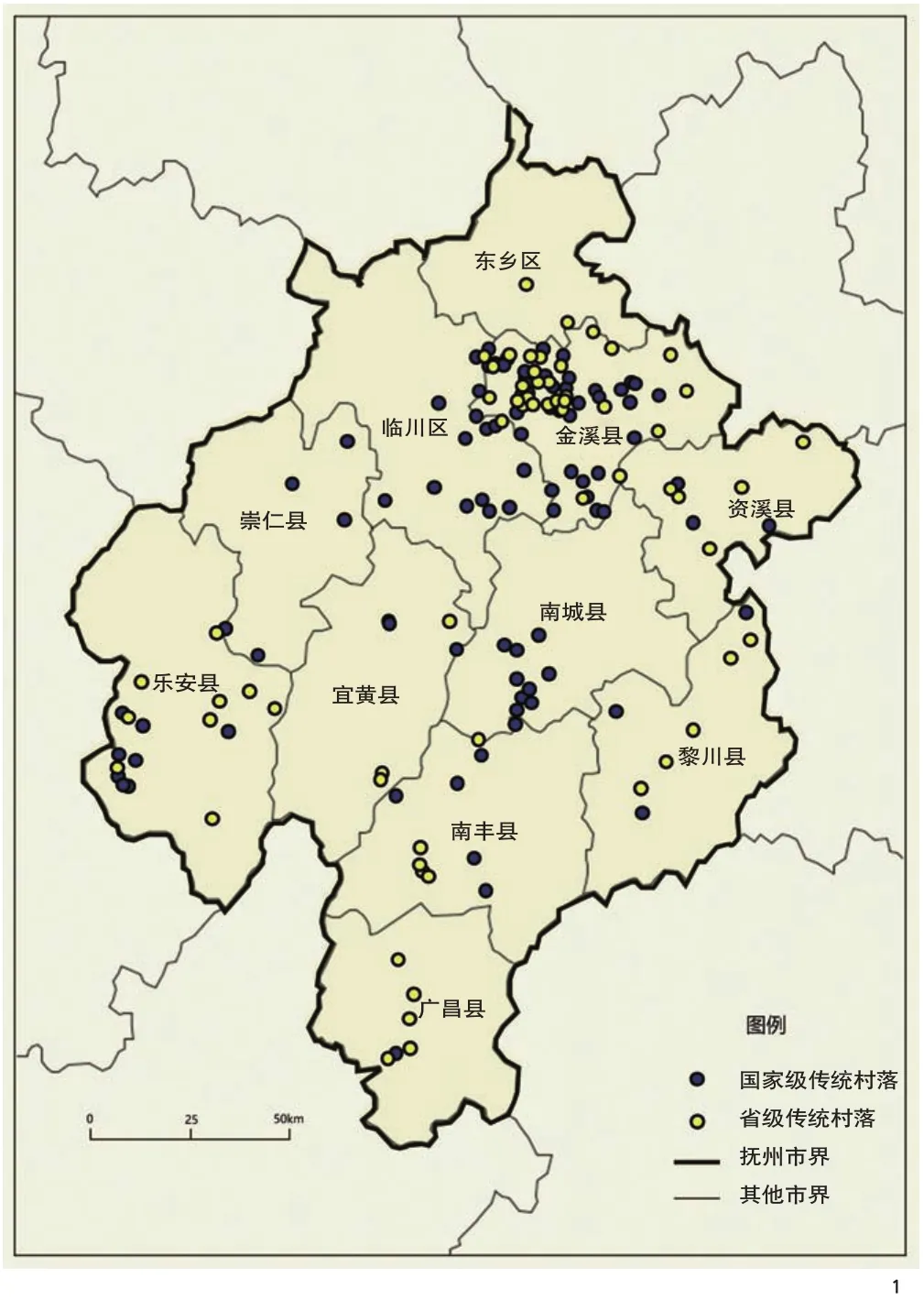

本文以抚州市95座国家级传统村落和64座省级传统村落为研究对象。抚州市传统村落集中分布在中北部地区,如图1所示,其中金溪县(63座)、乐安县(17座)、临川区(12座)、南丰县(11座)、南城县(10个),传统村落分布较密集。

1 抚州市传统村落分布(来源:作者自绘)

2 村落类型划分

2.1 划分依据

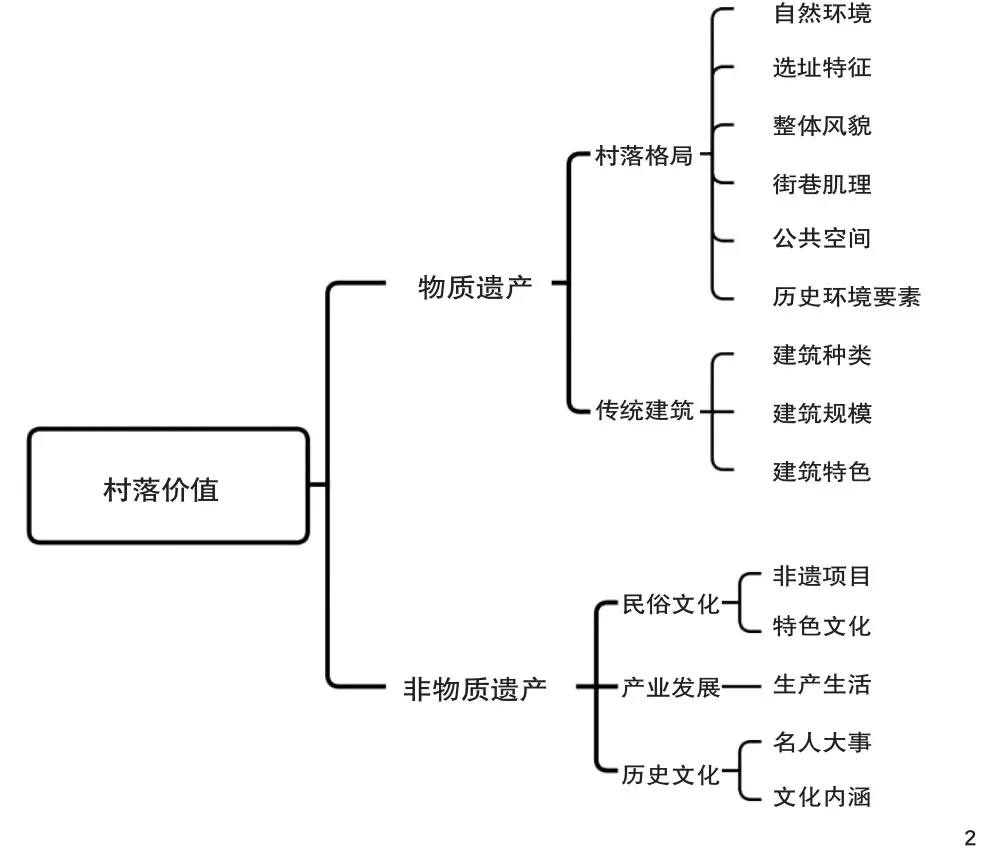

参考《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》《传统村落评价认定指标体系(试行)》等现行指标体系及纲领性文件,结合现有研究成果[4],确立物质文化遗产和非物质文化遗产两大项,分为村落格局、传统建筑、民俗文化、产业发展、历史文化5个评价方向(见图2)。结合抚州地区传统村落文化特征及保存现状,根据突出特征进行分类,将抚州市传统村落分为宗教儒学类、民俗文化类、交通产业类、生态环境与建筑格局类和综合类五大类,如表1所示。

表1 抚州市传统村落类型划分与参考要素

2 传统村落评价要素(来源:作者自绘)

2.2 划分结果

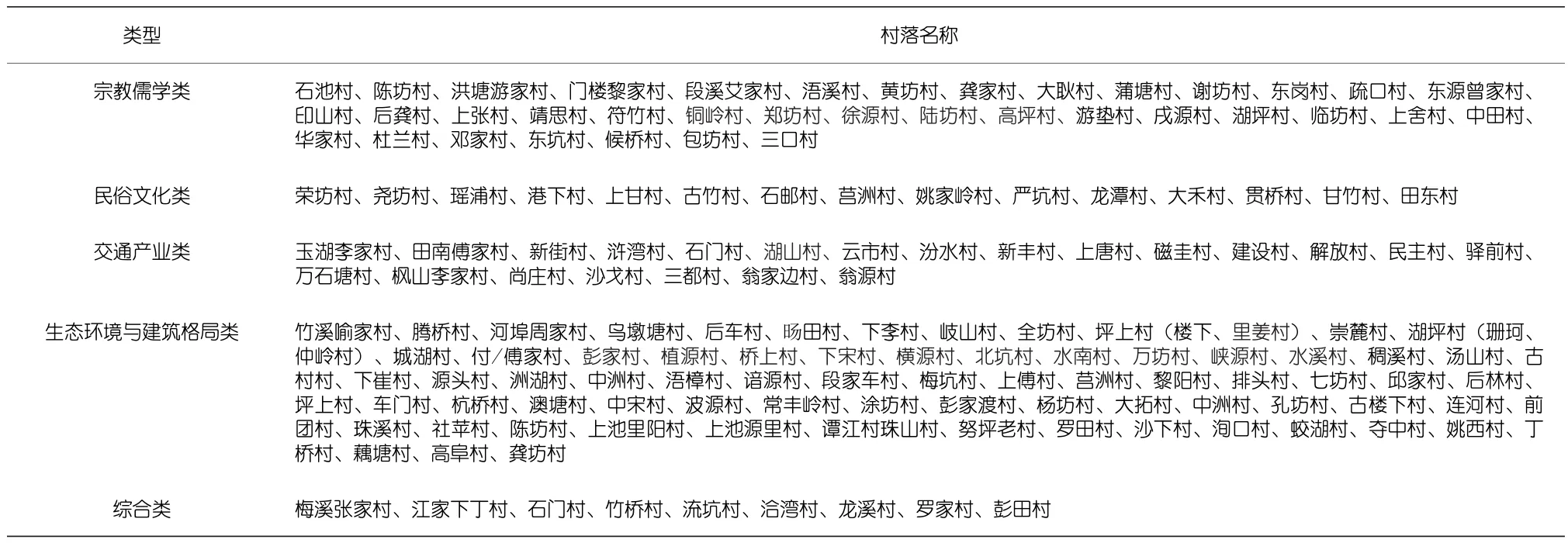

根据以上分析,将抚州市中国传统村落划分为宗教儒学类、民俗文化类、交通产业类、建筑格局类和综合类五大类,解析各类型的内涵特征,绘制出传统村落类型划分一览表,如表2所示。

表2 抚州市传统村落类型

1)宗教儒学类 此类型的传统村落建成年代大多较早,历史悠久,为民间宗教的发源地或历史上出现过具有重大影响力的名人要事,发展与演变过程完整清晰,能够传递一定时期或地域的社会文化,突出表现为“儒释道”思想、宗亲观念、美德精神等。抚河中下游平原在历史上一直以文名重天下,有“才子之乡”的美誉,名人辈出,诞生了王安石、陆九渊、汤显祖、曾巩、谭纶等具有历史影响力的人物。

2)民俗文化类 此类型传统村落特色民俗活动保护传承状况良好,传统生产生活方式与特色民俗及传统村落相互依存,地域特色突出,如南丰傩舞、抚州采茶戏、崇仁板凳龙、乐安“装故事”等国家级、省级非物质文化遗产,让传统村落的历史文化依然充满活力。民俗文化类传统村落较历史文化名村更偏重民俗文化的活态传承。

3)交通产业类 此类型传统村落大多曾作为经济、军事要地,发展较大程度依靠周边便利的交通运输条件,如抚河-赣江-长江的便利水运交通。通过与相邻省份的联系沟通的长途贸易线路,促成了经济与技术的跨地域交流与发展。

4)生态环境与建筑格局类 此类型传统村落多数拥有规模较大、类型较丰富且保存较完好的传统建筑,并(或)包含有国家级、省级文物保护单位。其观庙、祠堂、书院、民居等传统建筑类型在建筑形制、构造、材料、装饰手法等方面有较突出的特点,能够体现当时建筑工匠的精美工艺、娴熟的技巧与高超的水准;或拥有明显的特色选址格局、原始的村庄生态环境和清晰的传统空间肌理,蕴含较浓郁的风水观念,在趋利避害、师法自然的同时,有一定的艺术观赏价值。相较邻近地区,该类型村落大多更具有地方典型特征,体现了赣派建筑文化的精粹,是江西传统建筑文化宝库,体现古代江西工匠的审美智慧。

5)综合类 此类型传统村落集民俗文化、宗教儒学、交通产业、建筑格局等特色于一体,能较完整地展现特定时期和地域特征下传统村落的历史、文化、经济和社会风貌,具有复合价值,在所有传统村落中处于集大成者地位,如驿前古镇、流坑古村、竹桥古村等。这些传统村镇经过悠久历史的沉淀和原始环境的培育,保留了自然完整的村落格局和空间肌理,造就了其在该地区传统村落中不可替代的地位,具有较高的文化遗产价值。

3 活化发展措施

3.1 村落活化

根据类型划分结果,依据各类型特征,剖析每类传统村落的活化发展方向,提出有针对性的活化发展措施,助力传统村落综合协调健康发展。

3.1.1 宗教儒学类:弘扬儒宗文化

金溪县集中分布有大量宗教儒学类传统村落。历史上金溪县才子文人、达官显宦频出,如南宋教育家、哲学家陆九渊(象山先生),明代哲学家吴悌(疏山先生),明武英殿大学士蔡国用,清文学家、江西四大家之一的乐均等。金溪县传统村落保护工作经过多年实践形成“金溪模式”,但在形成文化品牌影响力方面还有很多工作要做。由此提出以下发展建议。

1)重视历史文化名人的知名度及影响力 历史文化名人事迹的发扬与传承对于现代社会具有重要的教育与文化传承意义,学习和了解先贤的智慧,能够增强公民文化自信和故乡自豪感。名人文化属于永恒的文化资产,围绕名人故事轶事等非物质文化遗产,建立历史文化名人价值体系,通过故居展示、影视放映、阅览陈列等方式方法宣传名人文化,皆可增强村落历史文化的穿透力。

2)集中打造文化中心村落,营造历史文化氛围 传统村落(群)应抓准核心文化,围绕这一中心进行全方位挖掘和开发,打造时代性与历史性融合的新业态。将一些修缮好的古建筑用作非遗传承基地、廉政建设教育基地、移风易俗新风馆、家规家训传统文化教育基地等活动场所,能更大程度发挥历史文化名人醒世作用,既提高传统村落知名度与文化影响力,又守住了文化保护的初心。

3.1.2 民俗文化类:推介民俗文化

抚州市民俗种类丰富,民俗文化传承活跃,但分布相对分散。此类传统村落应发展以特色民俗文化为核心的民俗体验活动及相关产业,以延续传统民俗文化及原生生活方式。

1)大力传承与发扬村落非物质文化遗产和民俗技艺。非物质文化遗产和民俗技艺是支撑该类型传统村落存续千年的内在动力。传统民俗文化的形成是一个长期的过程,一旦传承中断,会影响整个地域文化的完整性和延续性。活化传统民俗文化,不是仅将其列入非物质文化遗产保护名录,而是要发挥传统民俗文化特性,对其进行创新性解读与演绎,以吸引外界更多地参与民俗文化的保护与传承中。

2)整合民俗资源,开发专项活动,打造文化品牌。在民俗资源集中且具有代表性的村域内,开办各类民俗体验博物馆、节庆旅游活动、民俗专项文化节、打造民俗主题公园等,为外界提供深入了解和亲身体验传统民俗的机会,强调体验感和参与感。同时需注意避免商业过度或同质化开发,以及对民俗活动内容和流程进行缩减或扁平化处理等囿于表面的推广操作,以保证村落及民俗文化活化发展质量。

3.1.3 交通产业类:倡导工艺文化

抚州市交通产业类传统村落集中分布于南城县、宜黄县及广昌县,历史上多因水而兴,商贾云集,或拥有特色产业,如金溪县竹桥村、浒湾镇的雕版印刷,宜黄县棠阴镇的夏布制造等。由于工业化的发展,传统手工业未能及时转型,无法满足市场需求,部分传统工艺衰败。村落中留存有农耕时代下的工业遗产,但不再进行生产活动。由此提出以下发展建议。

1)延续原生产生活方式,保证文化正统与独特 自给自足的生产生活方式为传统村落的经济发展提供了原始支持,对于传统村落的存续与发展具有重大贡献,包括特色农副产品、商业集镇、传统小吃等。在保证质量的前提下,发展“民俗美食街”“特色工艺坊”等能够有效带动传统村落旅游业的可持续发展。

2)保留原始生产工艺及产业链,展现原生文化面貌 在机械化生产普遍的今天,通过原始工艺加工的食品或工艺品在市场具有较强的竞争力,如手织布、手工白莲制品、手工印刷书册等。村落发展可从传统产品出发,开发丰富的衍生产品,如文创、伴手礼、家居软装等,增强产业文化的渗透能力。打造具有传统商业特色的主题景点和项目,也可展示传统手工艺,使游客近距离体验非遗项目,同时带来一定的社会与经济效益。

3.1.4 生态环境与建筑格局类:挖掘传统建筑文化

生态环境与建筑格局类村落在该区域分布较广泛,且多与各类型村落交错分布。抚州境内传统村落历史风貌保存较好,街巷肌理清晰,主次分明;建筑分布较集中,类型丰富,时间跨度大,具有鲜明的地域特色和较高的科学、艺术、文化价值,是我国江南古代建筑珍贵的实物资料,对研究江右民系的建筑思潮与理念具有重要意义。

1)维护原生空间形态,梳理村落肌理脉络,发展轻休闲度假产业。该类型传统村落选址独特,与自然山水融合,建筑群与街巷、水系、田野等要素的有机组合,是对其空间布局和建筑形态的设计,体现了传统营建智慧。该类型传统村落有别于城市的地形地势和生态景观,其山水格局作为先祖流传下来的风水民俗文化,应得到有效保护和传承。休闲度假、运动养生、摄影写生等业态适宜在此类村落发展,使游人在领略传统村落魅力的同时,避免对村落造成开发型破坏。

2)突出地域建筑特色文化,保护与传承传统建造技艺。建筑是物质财富与精神寄托的结合体,不同地区因生活习俗、建筑材料、构造做法等不同,形成的具有区域特色的传统营造技艺是劳动人民千百年来实践经验积累形成的宝贵财富。目前,大量古建筑历经风雨侵蚀至今,多数亟待修缮。弘扬传统营造技艺,对体现工匠精神,增强文化自信有重要的现实意义,传统营造工艺是古建筑长久存在下去的必要条件,有关部门可加大资金投入,维系师徒传承体系,纳入文化遗产保护范畴。

3.1.5 综合类:复兴传统文化

综合类传统村落资源禀赋突出,具有多项复合特征,如乐安县流坑古村,被誉为“千古第一村”,同时具有宗教儒学类、民俗文化类和生态环境与建筑格局类这3种类型特征。村落山环水绕,村落格局与传统建筑保存完好,如今依旧承载着村民的日常生活起居,被称为中国传统村落博物馆。由此对综合类传统村落提出以下发展建议。

1)采用“政府主导+村民自治”的形式,在融合乡村旅游产业发展的同时,保障村民的正常生产生活,适应不断变化的市场需求。得天独厚的历史遗存、村民的保护意识与实践、政府的重视及政策支持形成合力,打造一个融合历史传统与现代生活的传统村落。综合类传统村落应更多从宏观层面考虑传统村落的整体性发展,以村落本身为核心,协同周边村镇进行组团式发展,充分发挥其吸引力与凝聚力,打造高效益、创新性产业。

2)创新发展特色产业,转化资源要素间的功能与价值,其中了解并掌握资源要素间的内在联系,是创新发展的核心内容。综合型传统村落应梳理自身所有要素的功能与价值,如生态环境与建筑格局类和交通产业类传统村落可发展休闲体验、民宿度假类旅游产业,宗教儒学类和民俗文化类传统村落可发展文化传承、博古教育类旅游产业。如此可最大程度发挥综合类传统村落价值的多样性,优化现存单一产业结构,使地方经济与文保工作共同发展。

3)板块团结,集群发展,完成由点到面的现代化转型。综合类传统村落需发挥其区域文化典型代表的影响力和凝聚力,带动周边村落文化及产业圈内的村落共同发展,打造全域旅游项目,达到产业互补、资源共享的目的,以实现传统村落的集群式、整体式保护与发展。

3.2 抚州地区传统村落群整体保护

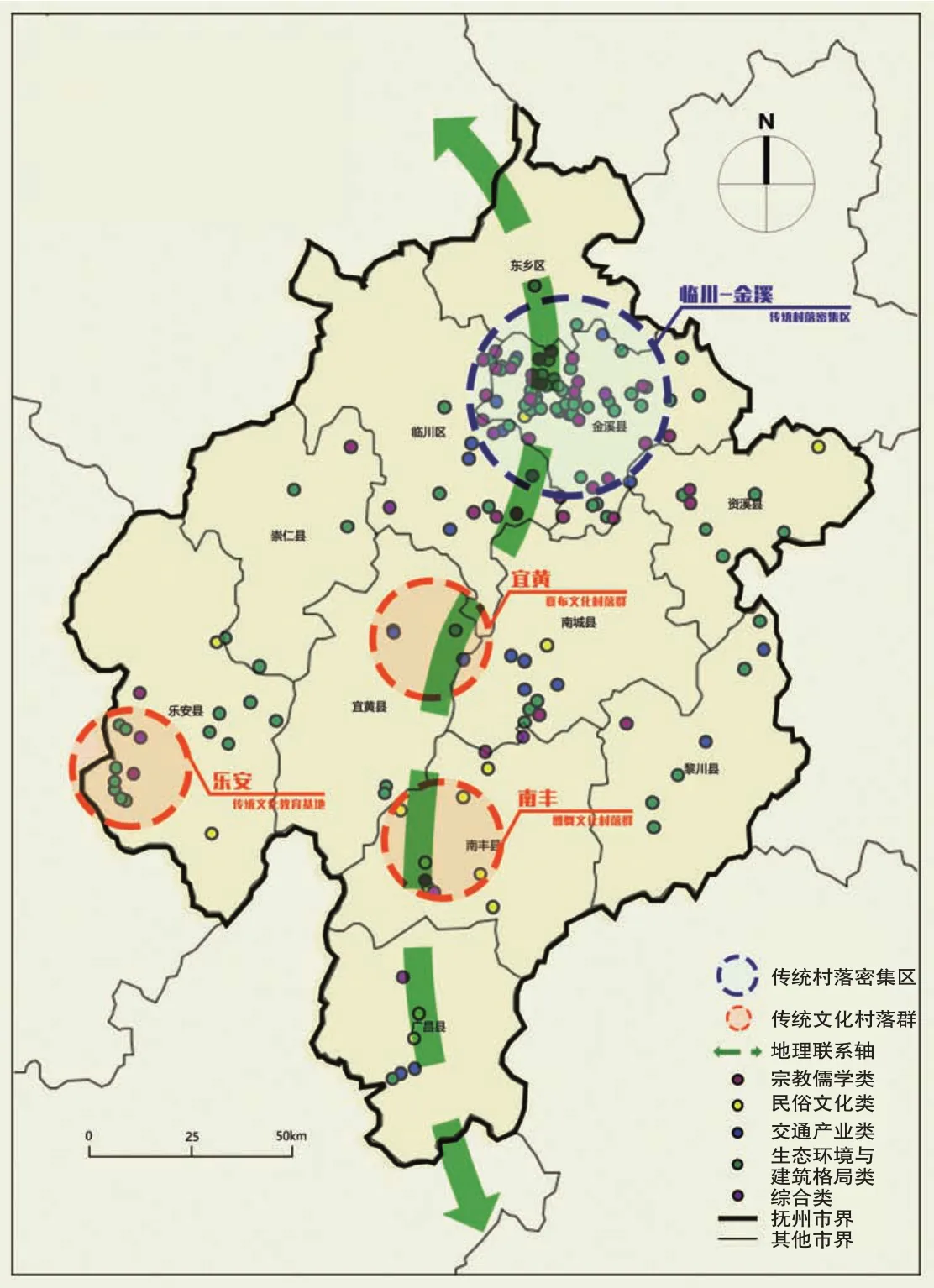

关于传统村落活化策略的讨论个案较多,以“传统村落群”为研究对象的成果相对较少。虽然有不少学者从文化线路或民系角度对传统村落的研究取得一定成果,但对个体之间的联系和区域文化对传统村落群的影响挖掘深度不足。本研究拓宽思路,超越单一、静态的保护模式,以更宏观的视野,在空间范畴以片区为单位,在文化范畴以区域文化为切入点,强调传统村落点之间的联系与对话,以特色文化、特色文化空间保育为目标,构建传统村落群保护与发展的理论体系。根据“文化定桩”思路,兼顾共性与个性,实行联动机制,通过传统村落点特色定位、传统村落之间文化线路串联、传统村落群网络织补,实现群体之间的共生共融。微观角度上对抚州地区传统村落从个案的角度进行类型分析,从宏观全域角度依据自然地理条件和文化资源优势,使传统村落群整体保护形成“一轴一核心三片区”的空间结构,构成文化认同和传承的有机体(见图3)。“一轴”是指贯穿南北的抚河作为地理联系轴;“一核心”指以临川、金溪为核心的传统村落密集区,可形成才子文化主题村落群、科举文化主题村落群、赣派建筑文化展示区等;“三片区”分别是以宜黄夏布生产为中心的手工业产业文化村落群、以南丰傩舞为特色的傩文化展示村落群和乐安县以书院文化与儒学文化为主题的传统文化教育基地。

3 抚州市传统村落各类型分布及传统村落群空间结构(作者自绘)

4 结语

从文化保育视角下对传统村落活化措施的理论探索,是为了找寻更高效、更适宜的传统村落保护与发展方案。传统村落的保护发展是一项长期且复杂的工作,平衡传统建筑、非物质文化遗产等文化项目的保护、区域经济发展与自然生态的维持,需要更多地将视角立足于整体,唤醒人们的参与意识,激活大众对传统村落文化价值的正确认知,以达到协调统一的平衡治理。

根据该地区传统村落文化特色,从个案的角度,划分为宗教儒学类、民俗文化类、交通产业类、生态环境与建筑格局类、综合类五大类;从全域角度寻求同类型或不同类型村落点集群化发展的可能性,使传统村落群的保护发展形成“一轴一核心三片区”的整体空间结构,并以强调区域特色文化为基调,为临川文化打造全面活化、展示平台,以达成对其进行文化保育的最终目标。

在乡村振兴发展背景下,保育思路必然要超越单一、静态的模式,在空间范畴上以片区为单位,在文化范畴上以区域文化为切入点,强调传统村落与特色文化之间的联系与对话,以特色文化与特色文化空间保育为目标,构建传统村落群保护与发展的理论体系,以期为当代传统村落的保护与发展提供参考。