基于“在地性”理论的民宿酒店设计策略研究

——以大足石刻宝顶别院精品民宿酒店项目为例

2022-08-24中国建筑设计研究院有限公司室内空间设计研究院陆娇娇范小胜

文/中国建筑设计研究院有限公司室内空间设计研究院 陆娇娇 范小胜

0 引言

2022年6月,随着大足石刻宝顶山景区保护提升工程成功中标,以大足石刻文化遗产为引领,依托优良生态本底打造的大足石刻宝顶别院精品民宿项目作为该工程的子项也逐步开始方案后期工作。回顾方案设计全过程,更多的是在不断探寻设计与社会、自然、文化、人性化之间的关系。

1 民宿酒店溯源与发展

追本溯源,考究民宿的历史,早在公元前5世纪的古希腊,大量宗教信徒常聚集在宗教圣地进行朝圣和庆典,这种远距离、有目的的活动被视为最原始的旅游,基于该活动,需解决住宿和餐饮等问题,从而形成民宿的最早雏形。

时至今日,在欧美及日本等发达国家和地区,民宿发展实现高度规范化、合法化,并形成以保障顾客利益与安全为首要原则的运营准则。我国民宿发展于改革开放之后,最早出现在国内的一些著名风景区,如云南大理、杭州西湖、西藏拉萨等地。随着近年来生态、环保、乡镇关怀、旅游度假区等成为社会热点,我国旅游业也朝着返璞归真、回归乡野的趋势逐步发展,各地发展因地制宜的特色旅游业,滋养了众多当地的文化土壤,一时间涌现大批以地域文化为背景的民宿酒店。

由于国内地方民宿酒店起步较晚,现阶段围绕风景区的一些民宿仍存在低端、互动性及体验差、内核文化表象等问题,很大一部分投资者在未明确民宿的意义和缺乏对当地文化挖掘的情况下进行盲目投资,以寻求短线回报,这种方式并不能带来长期的收益和关注,缺乏长久生命力。面对这一现象,要求设计师以科学的设计理论为指导,做到“破旧立新”,同时应具有更多的社会感和责任感。

2 “在地性”设计

吴进喜教授在《全球化与在地化》一文中对“在地性”一词的来源及其含义进行梳理:“在地性”是相对于“全球化”而来,“在地性”简单说就是在全球化视野中强调地方特性。“在地性”更注重全球化进程中地域差异所带来的身份和文化差异,强调多元文化在全球化时代的价值。当然“在地”绝不是狭义指一种状态与地理区位,“在地”是一种设计对“地”的回应,即设计生根于“地”,因地而在,同样设计由“地”滋养生长,并能与周遭一切进行友好的对话,从而促发更多的活力与新生。

“在地性设计”理念早期常在建筑设计中出现,而后逐步拓展至各设计领域。近年来,越来越多的室内设计师以多元化、多样性的设计手法介入空间本体,重视空间功能与价值的基本诉求,其中不乏一些代表性的设计师及作品,以“在地性”理论为指导,试图结合建筑或独立探讨室内设计与环境、经济、社会背景、历史文化、人本需求等因素的关联性,展开“在地性”室内设计实践探索与研究。

3 项目概况

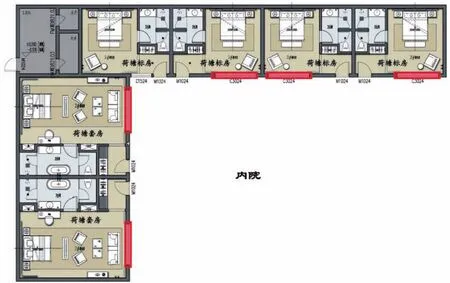

大足石刻宝顶景区保护提升工程位于重庆市大足区,宝顶别院(原宝顶镇政府精品民宿酒店)是大足石刻景区及沿线景观整体提升的5个子项之一,该项目总占地面积26514m2,其中新建建筑面积1200m2,改造加固建筑面积2899m2。宝顶别院民宿酒店项目基地原为大足区宝顶镇政府办公楼,建筑群落依山而建,呈围合式(见图1)。本案对原建筑改造加建后,形成5个单体建筑位于北侧,2个围合型建筑院落位于南侧、紧邻崖壁。改造后包含39间精品客房,4间高端套房,2间家庭独院套房和5间后勤用房,如图2所示。

4 文化背景

4.1 大足石刻文化背景

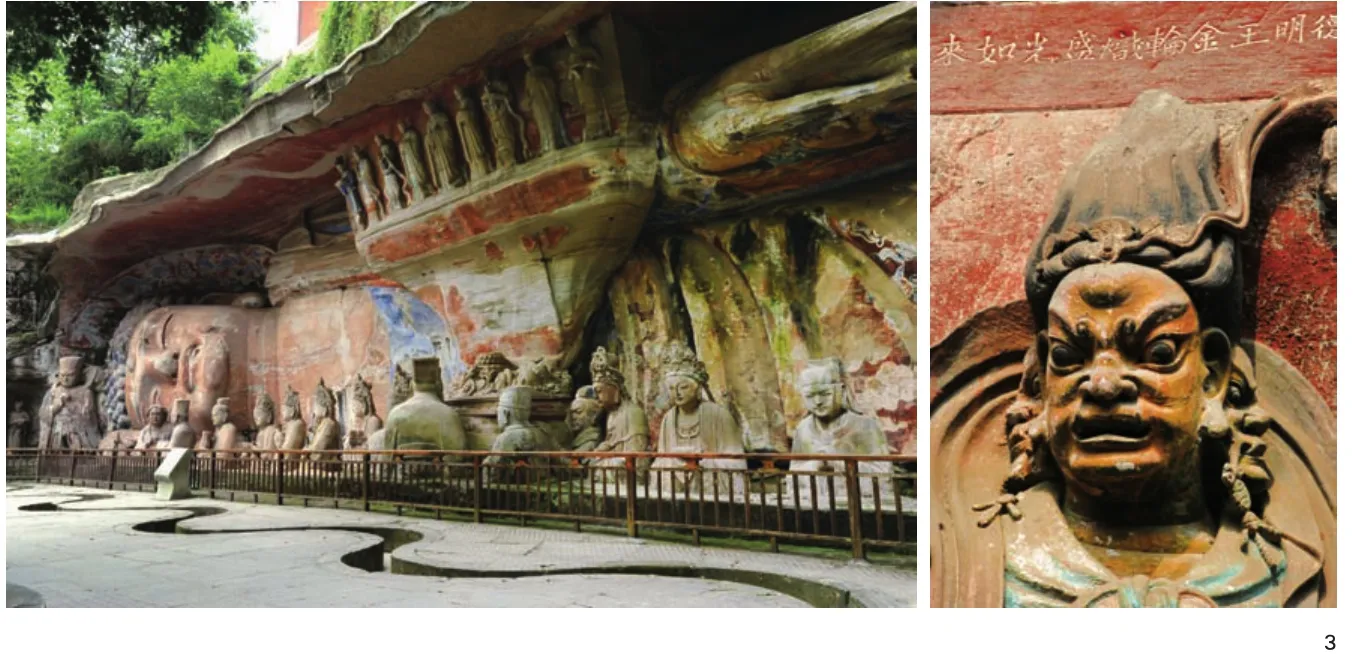

大足石刻始于初唐(公元650—655年),兴于晚唐、五代,至两宋达到极盛,是我国石窟建设史上最后一座大型雕塑群,以其技艺之精美、内容之丰富、题材之多样,代表了我国石窟艺术的最高发展水平(见图3)。大足石刻现为国家5A级旅游景区和全国重点文物保护单位,并被联合国世界遗产委员会列入《世界遗产名录》。大足石刻集中反映了宗教的中国化和地方化,以及儒、佛、道三家入世与出世精神的交融,并以生活化、世俗化的外部造像特征诠释了“宗教的人间化”。此外,大足石刻在艺术造诣方面尤为突出,其不但有我国传统审美意识的体现,而且具有巴蜀地域文化特色,既有雄浑的阳刚之气,又有世俗情趣的婉约之美。

3 大足石刻

4.2 巴蜀传统民居建筑特点

受山水环境、历史、政治、文化等因素影响,巴蜀文化历史悠久,巴蜀传统民居顺应自然地势“相地而建”,总体形成崇尚自然、依山就势、随意赋形、叠屋累居的建筑风格。

巴蜀传统民居建筑室内部分,以局部构件的细节美感传达地域特色与文化底蕴,同时起到弱化承重负荷的作用。室内材料多采用石、砖、木、竹等材料;挑枋、撑栱(斜撑)、瓜柱与吊瓜、柱础、挂落、花罩、木门窗与雕饰、封火山墙等细部构件也被大量运用到巴蜀传统民居建筑中。

5 “在地性”设计研究

在大足石刻宝顶别院民宿酒店设计之初,一方面,试图创造一种迎合场地环境保护和社会开发背景相结合的产物;另一方面,深入探讨文化植入和回归以人为本的设计策略。运用“在地性”理论指导本次设计也在此过程中逐步形成。回顾项目始终,以“在地性”理论为依据,归纳为以下4点。

5.1 社会属性——“当地”

以大足石刻文化遗产为核心,着力提高景区发展能级,建设大足石刻文化体验复合型旅游目的地,创造“文化+度假+休闲娱乐”的复合体验。宝顶别院精品民宿酒店项目的设立与承建和国家及地方政策导向密不可分,项目位于景区中,开发与保护并重是设计的前提和出发点。

1)拥抱双循环 大足石刻宝顶别院民宿酒店背靠成渝城市群经济腹地,将迎来强劲的新消费机遇。以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局。这就明确宝顶别院要以高标准、高质量设计为前提,同时面向国内外。

2)“双碳”与绿色发展 宝顶别院民宿酒店坚持绿色设计导向,遵从自然、结合自然、回归自然,坚持“绿水青山就是金山银山”理念和建设美丽中国的设计原则,减少不必要的装饰装修,装饰材料尽量就地取材,做到工期、造价、建造精确性可控,从而推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。

3)文旅融合 文化、旅游产业及相关要素间相互渗透、交叉汇合重组。文化和旅游优势互补,在融合过程中通过功能重组和价值创新,形成涵盖文旅产业核心价值的新价值链。宝顶别院精品民宿酒店项目深挖大足石刻文化遗产,并将乡村乡愁、民风民俗等文化元素植入设计中。

5.2 因地制宜——“土地”

5.2.1 结合自然

重庆属中亚热湿润季风气候类型,主要气候特征表现为云雾多、日照少、湿度大、风力小、雨量充沛。因此,在夏季湿热气候特征条件下如何营造舒适的室内热环境,改善由日光不足、空气湿热、通风不畅等引发的室内舒适度问题也是设计之初要考虑的。

1)客房布局优先选择适宜朝向,考虑到阳光照射和自然采光对人体健康、室内灭菌、提升舒适性及丰富入住体验的重要意义,该项目从室内角度出发,协同建筑,针对部分位于内院的建筑受光面积及采光窗小等问题进行一体化调整,局部墙面改无窗为有窗,原小窗改为大落地窗,更大面积地引入自然光线(见图4)。

4 荷塘套房与标房平面(增大开窗面)

2)接待大堂、全日餐厅、合院客厅等人流较密集场所,根据夏季通风朝向,结合地形特征及原建筑条件进行建筑改造和功能布局合理规划,在不失私密性和舒适性的前提下,将通风面的实体墙改为更灵活的可推拉隔断,通过物理手段创造穿堂风,而并不仅依靠空调设备解决,真正做到借助自然为设计赋能。

5.2.2 遵循自然

宝顶别院空间功能布局以原建筑形态为前提,以项目基地自然地貌为基础,结合酒店功能需求及人流动线等要素,重塑空间序列,规划出前、中、后三段式秩序形态,分别为前段接待区域,中段客房区及活动区,后段别院及高端别院。

高端别院为独立院落,入口古树起遮隐作用,隐逸低调。上院地势最高,吊脚楼随山体走势而建,共2层。上院二层形成完整的合院,并通过室内布局形成良好的内部动线,正房为主人套房,将最好的景观面留给起居室、卧室、书房等空间,卧室加建阳台,入住于此便可俯瞰整个山谷美景(见图5)。

5 高端别院山谷面效果

别院为L形建筑,背靠山体,面向崖壁,为三面围合型院落。由于建筑紧邻崖壁的位置特点,将餐厅、茶室等活动空间设置在崖壁一侧并加大开窗面,充分与自然融合,便有了拥抱丛山叠岭、纵情山水之间之感(见图6)。将客房设置在院落内侧,卧室朝向山体一侧开大窗,朝向崖壁一侧开小窗,小窗保留窗花格,保证入住的安全感(见图7)。

6 别院茶室

7 别院卧室

5.3 文化语境——“场地”

空间是文化的载体,文化传达感受,感受唤起情感。在大足石刻宝顶别院民宿酒店项目中,希望通过室内设计营造文化语境植入,从而唤起对大足文化及巴蜀文化的情感共鸣。

5.3.1 原汁原味

接待大堂在延续巴蜀传统民居风貌的同时,室内同样延续了巴蜀民居传统穿斗式木构架体系,原木柱身,原石柱础(见图8),硬装部分结合建筑风貌,粗粝质朴,不设二次装修层,通过结构及空间面材,创造触手可及的质感;与之形成反差的是家具、陈设、展示等可移动的室内构件,注重细节并赋予更细腻的情感。接待大厅没有大的开窗,室内通过人工照明形成多层次灯光氛围,隐藏直射光源,集合机电设备管线于结构梁下一个“方盒”里巧妙隐藏,这种做法同样也应用于宝顶别院其他空间。

8 接待大堂

上院风格古朴雅致,强调近人尺度的舒适感与归属感,如同一个隐匿山林中的私家大宅,有着低调内敛的书卷气息。上院是整个酒店中级别最高的空间,延续传统西南民居穿斗式梁架构造,增加中式传统门扇、窗花格等细部构件,墙面多为木作,工法严谨(见图9)。在家具选择上也尽可能选用明代样式的家具,朴实厚拙。去装饰化处理,空间内无多余的一笔一画,让人更加真切地感受到文化赋予空间的调性与本真之美。

9 高端别院

5.3.2 就地取材

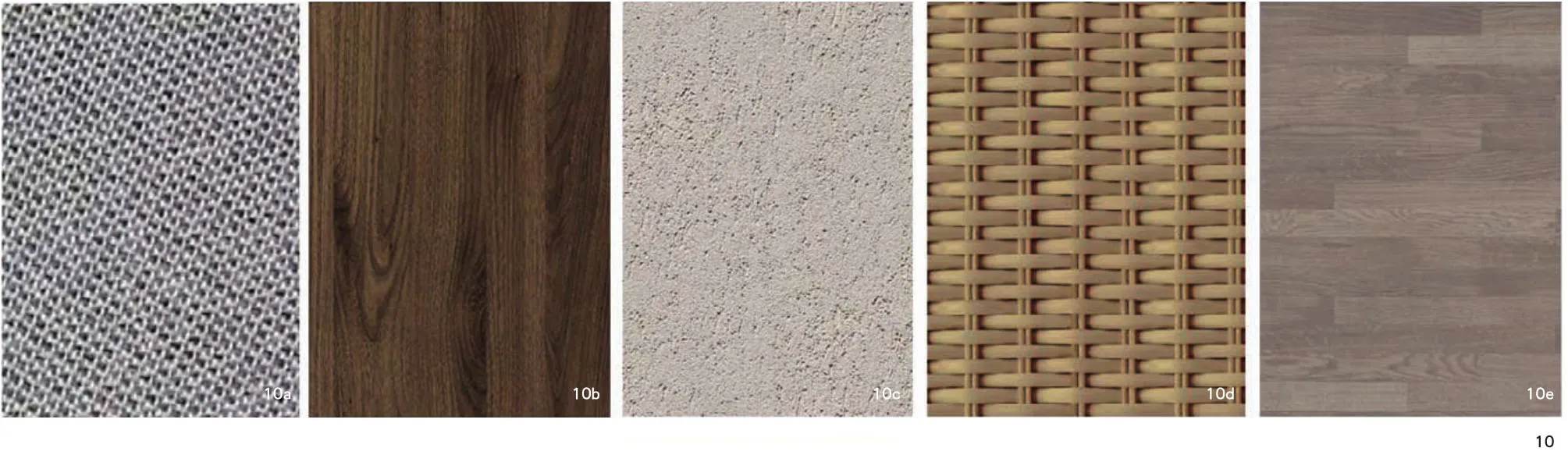

室内材料尽量做到就地取材,或采取近似材料替代。尝试将空间融入文化场域中,这与材料选择的精准把控密不可分。强调材料关系逻辑性和建筑到室内材料的连贯性与衔接性,其根本上是源于对巴蜀文化、巴蜀传统民居建筑文化从探究转化为设计实践的过程。活动空间地面铺装清水板材,给人以脚踏青石、回归山林之感。立面材质遵循空间逻辑,客房玄关处转入毛石墙面与建筑外立面衔接;山墙夯土传达一种年代感;原木饰面根据楠木、樟木纹理样式进行选择;屏风等软隔断运用竹编做法(见图10)。材质的把控与地域文化产生一种无形链接,这种看似平实却又细腻的描绘创造了对巴蜀文化强烈的认同感。

10 材料10a 硬包10b 实木饰面10c 夯土10d 竹编10e 木纹地板

5.3.3 情景交融

探索大足石刻儒、释、道的文化精髓,由表及里渗透到设计中,提炼大足石刻里的莲花座基纹样和“足”字纹样雕刻于清水石板表面用于局部背景墙面。软装设计通过巧妙的设计语言传达佛教文化,佛像、佛手等作为陈设物用于公共空间装饰点缀;收集来的传统民俗老物件在空间中如同神来之笔,妙趣横生;通过软装搭配赋予空间更多的灵感,与硬装的低调节制融为一体,创造出有温度的生活化空间。纺织品配色淡雅朴素,多采用棉、麻、丝绸等天然材质。

二郎塘砂罐是大足文化民间手工艺品的代表,全日餐厅以砂罐工坊为原型,利用原木、原石、灯光创造一种独特的艺术用餐氛围,并用大大小小的砂罐进行装饰点缀,故全日餐厅又名“二郎餐厅”(见图11)。

11 二郎餐厅

5.4 以人为本——“本地”

设计赋予空间温度,温度传达空间对“人”的态度,有温度的空间态度是对“人”的关怀与呵护。为确保设计能真正从人性角度出发,激发人的身体行为和唤醒情感共鸣,“原乡、野境、烟火气”是我们试图通过宝顶别院描绘的一幅美好画卷,还原“千年农耕韵味,巴渝原乡风貌”之感,创造返璞归真的体验,感受内心的平和与自由,也是空间对“人”最真切的关怀。

5.4.1 行为活动功能需求

从空间逻辑出发,首先应更关注人的行为活动,而不是把空间仅作为功能的容器,设计师要对空间逻辑进行梳理从而丰富空间层次,激发人的行为,进而提升场域价值,取之于“人”,作用于“人”,做到真正的“以人为本”。

规划人流主动线,将书吧设在别院院落平台南侧,与中心荷塘形成联动。书吧与平台连通的一侧墙面完全打开,用可活动隔断进行虚隔,打造酒店核心交流活动区,从静到动,进而营造出人来人往的烟火气息(见图12)。

12 院落荷塘景观

5.4.2 知觉体验感官需求

从更具体的角度来看,结合空间区位,梳理2号楼荷塘套房套内平面,将床朝向院内荷塘,加大开窗面,将美景尽收眼底,为使用者创造出闲散惬意的心理感受,发掘人的潜在心理需求,这也是一种对人性的关怀(见图13)。

13 荷塘套房内景

通过空间传达更细腻的情感,设计师要置身于空间构想中,客房顶面采用洗光虚化吊顶木构造,墙面使用硬包柔化空间界面,舒适的家具及被品给人包裹感,这些均在时刻关注“人”的感官需求,创造空间的温度,营造归属感。

6 结语

通过将宝顶别院精品民宿酒店项目与“在地性”理论相结合,在“在地性”视角和框架下,探讨室内设计与社会、自然、文化、人性化之间的关系,并归纳为“当地,土地,场地,本地”4个要素。希望可以通过该项目的设计实践为室内设计师提供观念上的启示和基础性的借鉴。我们既不能与商业化和时代化背道而驰,又不可急功近利地迎合潮流的迭代更新,应以科学的设计理论为指导,深入探究设计背后的意义与价值,在关注业主和使用者切身利益的同时,还应肩负起对文化、社会及自然的一份责任。

项目名称:大足石刻宝顶山景区保护提升工程

宝顶别院——宝顶镇政府主题精品民宿酒店

项目位置:重庆市大足区

项目规模:占地总面积26514m2,建筑面积4099m2

方案设计:中国建筑设计研究院有限公司

总设计师:赵文斌

建筑设计:余 浩

室内设计负责人:董 强

室内设计:范小胜、陆娇娇、郭彦汝