课程思政背景下传统文化渗透高校《古代汉语》教学实践

2022-08-02张丽霞

张丽霞 王 敏

(呼伦贝尔学院 内蒙古 海拉尔 021008)

高校《古代汉语》课程由于其自身的学科特点,具备了课程思政的有利条件。作为一门讲述古代语言文字知识的课程,其对中国古代传统文化的继承和发扬起着不可忽视的作用,它既是打开古代典籍的钥匙,也是对学生实现传统文化思想隐形教育的重要渠道。守好古代汉语的“责任田”,发挥好古代汉语的课程思政作用,需要在充分挖掘其传统文化价值的基础上,采取有效策略构建课程思政整体结构格局,并不断矫正建设中出现的问题,从而真正实现《古代汉语》课程的育人作用。

一、《古代汉语》课程中的传统文化元素挖掘

汉字作为最古老的一种文字不仅通过经史子集记载了漫长的岁月,也通过语言文字本身展现着古老的文化,比如“家”这个字,表意为“人所居;住房”,《庄子·山木》:“夫子出于山,舍于故人之家。”这里用的就是这个意义。我们从文字写法上考察,“家”的文字结构是一个“宀”加上“豕”。“宀”甲骨文写作 “”表示房屋之意,“豕”甲骨文写作“”表示“猪”,那么为何房屋里面有了猪就成为了人的居所“家”呢?这个看似不合理的文字构成中,其实是对古代建筑上层住人下层养猪这样的居住习惯的记载。可以说古代汉语对传统文化的记载和传承是独特的,传统文化不仅通过文献语句也通过文字、词汇、语音以及古汉语本身对知识的探求方法等诸多方式得到传承。要想有效地运用古代汉语课程中的文化元素进行课程思政,首先就是要对其中蕴含的思政元素进行系统深入的挖掘。

(一)系统梳理文选中的传统文化元素

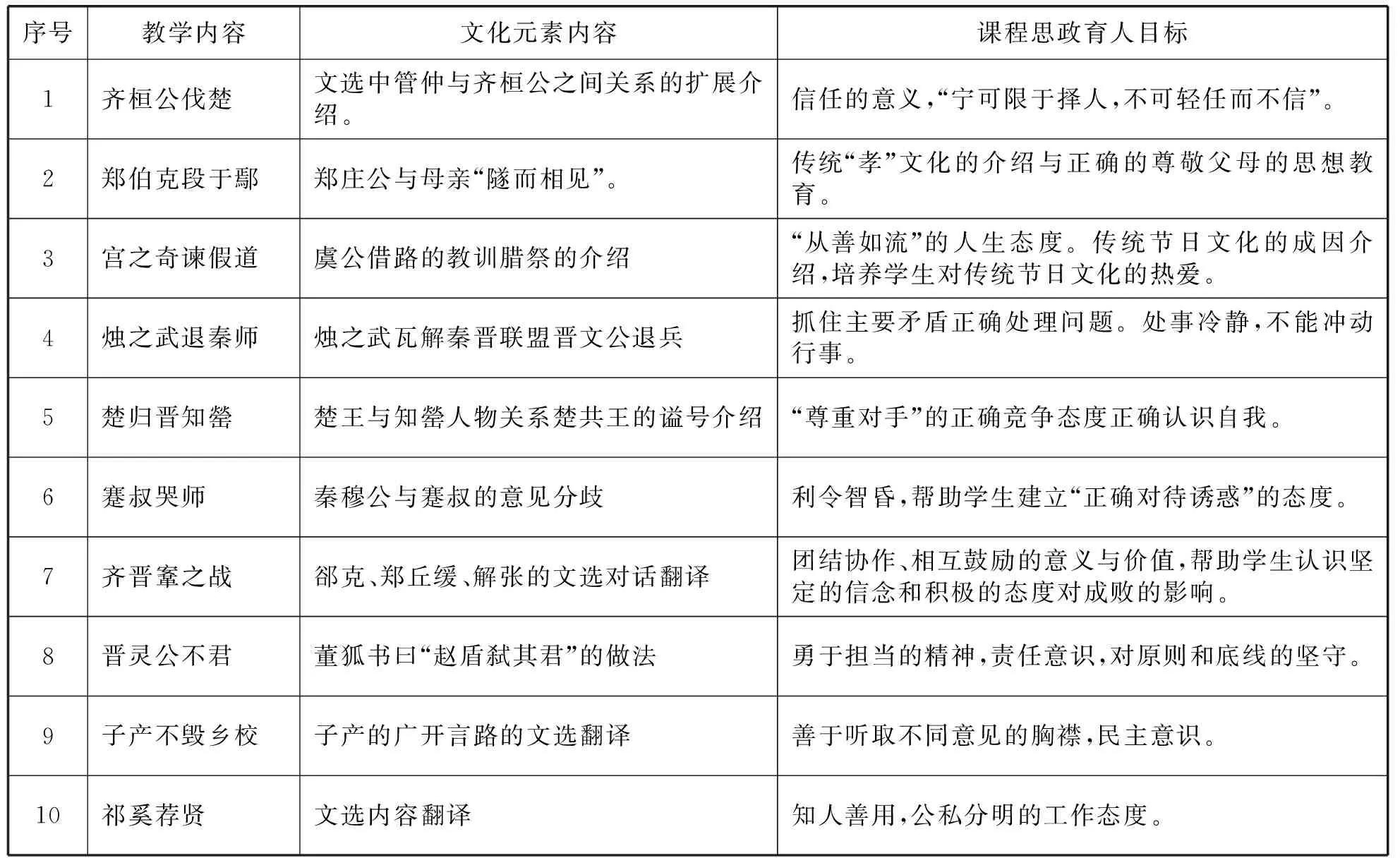

《古代汉语》的教学内容基本上可以分为文选和通论两个部分,而文选中尤以先秦文选为学习重点。作为一门语言课,古代汉语文选部分的教学要传授学生文选中涉及的语言文字知识,但其中的文化思想与价值观念也不容忽视。在文选解读的过程中,潜移默化地将其中的文化理念融入语言教学,可以实现隐形的教育。这首先需要对教材文选中隐含的传统文化元素和课程思政素材进行全面梳理。以中华书局出版的王力《古代汉语》教材中的《左传》文选为例,梳理如下:

序号教学内容文化元素内容课程思政育人目标1齐桓公伐楚文选中管仲与齐桓公之间关系的扩展介绍。信任的意义,“宁可限于择人,不可轻任而不信”。2郑伯克段于鄢郑庄公与母亲“隧而相见”。传统“孝”文化的介绍与正确的尊敬父母的思想教育。3宫之奇谏假道虞公借路的教训腊祭的介绍 “从善如流”的人生态度。传统节日文化的成因介绍,培养学生对传统节日文化的热爱。4烛之武退秦师烛之武瓦解秦晋联盟晋文公退兵抓住主要矛盾正确处理问题。处事冷静,不能冲动行事。5楚归晋知罃楚王与知罃人物关系楚共王的谥号介绍“尊重对手”的正确竞争态度正确认识自我。6蹇叔哭师秦穆公与蹇叔的意见分歧利令智昏,帮助学生建立“正确对待诱惑”的态度。7齐晋鞌之战郤克、郑丘缓、解张的文选对话翻译团结协作、相互鼓励的意义与价值,帮助学生认识坚定的信念和积极的态度对成败的影响。8晋灵公不君董狐书曰“赵盾弑其君”的做法勇于担当的精神,责任意识,对原则和底线的坚守。9子产不毁乡校子产的广开言路的文选翻译善于听取不同意见的胸襟,民主意识。10祁奚荐贤文选内容翻译知人善用,公私分明的工作态度。

在文选的翻译过程中,通过有效的教学策略将其中隐含的传统道德文化元素融入课堂,或发挥文选中相关人物的榜样作用,或层层递进以文选翻译导入思想解读,可以实现古代汉语润物无声的育人效果。

(二) 通论知识中的思政元素筛选

文字、词汇、语法、语音等相关通论知识是《古代汉语》又一重要的教学内容,这部分知识虽然理论性强,却并不影响其对文化理念的传承。巧妙地运用例证,不仅可以帮助学生更好地接受相关的理论知识,也可以有效地培养学生的文化品格、形成有效的道德导引。比如,文字部分对文字起源的介绍,就涉及到“八卦说”以及对《周易》的简单介绍,在这部分知识中引入“否极泰来”“三阳开泰”等与《周易》八卦相关又为学生熟悉的成语,不仅可以使学生形象地感受到古今传承的文化脉络,拉近传统与现实的距离,而且汉语的千年积淀、血脉相承也可以激发起学生对传统文化的求知欲与保护文化的责任感。

此外,通论部分还涉及到一些对古代汉语的研究方法与学习方法的介绍。在这部分知识中,引入先代学者的治学精神处事态度的介绍,无疑会对学生的人生观价值观产生积极的影响。比如,关于训诂学“实事求是”的学风介绍中,通过王安石《新诗经》中误解《诗经》“剥枣”的典故,教导学生治学做人要具有“毋意”“毋必”“毋固”“毋我”的端正态度。

二、传统文化在《古代汉语》课程思政中的渗透策略

(一)教学内容上的精准把握

有效的思政元素融入,离不开对教学内容的精准把握。实现传统文化、课程思政、《古代汉语》教学三者的无缝衔接,需要配合《古代汉语》教学内容与教学课时现状,系统探讨各部分教学内容的传统文化元素内涵与课程的育人元素价值,并在此基础上进行精挑细选。在专业的框架内,将与社会主义道德价值理念相互融通的价值理念以深入浅出、触手可及的方式呈现出来。这种呈现方式不应该是零星片面的,而应该在课程构建中,从课程思政的顶层设计角度,研究专业教学与传统文化思政教育的点、面、体整体结构。

在对教学内容全面梳理的前提下,提炼可操作的课程思政内容,并对这些内容进行系统的盘点与归类。《古代汉语》涉及了广泛的古代文化知识,但并不是所有的相关知识都有必要引入课堂教学,同一知识涉及到的文化支撑例证也需要甄选。这就需要教师从教学价值、文化价值、思政价值等不同的角度进行斟酌,以期达到最好的效果。

以中华书局出版的王力《古代汉语》教材中的《郑伯克段于鄢》这篇为例,其中可挖掘的文化思政元素包括:公平公正的必要(姜氏对待儿子的态度)、传统“孝”文化与正确的尊敬父母的思想教育(母子隧而相见)、女性地位文化介绍(女子有姓无名)、传统婚姻习俗(“姑”字文化引入)、引人向善(颍考叔的做法)。这诸多思政文化内容,鉴于教学时间与教学重点的限制,无法也没有必要全部展示。这就需要从课程教学所能承载的全部文化思政内容进行比较衡量,同时斟酌其与思政课程同向而行的融合度。鉴于从教材内容整体衡量,“公平公正”“女性地位”这些相关文化内容在其后的文选和通论中有所涉及;“传统婚姻习俗”与课程思政的融合度不高;“引人向善”对教学内容的支撑度不强,我们最后甄选出“尊敬父母的思想教育”这个与社会主义核心价值观融合度较高且有力支撑教学内容理解的思政教学点。

从每一课时的思政教学点出发,连点成面,形成德育、美育、智育三个层面。将符合不同层面的支撑点综合思考布局,在整个课程构建中避免重复又面面俱到,从而构建完整的古代汉语课程思政格局。

(二)教学策略的有机调整

课程思政是要在专业知识的教育中,实现对学生的品德培养、道德教育,塑造学生的人文品格。然而,素质、品性的培育局限于单一的课堂教学是难以实现的。这需要教学策略的调整,建立有力的课堂外延。课堂外延可以从两方面来看,一是可视性的外延即课后学习的辅助,比如,课后作业,网络教学平台、相关课外活动等;二是无形的外延即教师对学生的思想指引、情感教化。

《古代汉语》的课程思政实际上是要实现一个思政理论具体化的过程,将抽象的、概括的、一般的理论,以具体的、个别的、实在的实例呈现出来,使学生在可感可触的实例中,深刻地领会思想,接受教育。这就要求课程思政的开展形式要具体、生动、亲和。从可视性角度讲,多种多样的课下活动无疑是对专业知识与思政教育的有力支撑。针对古代汉语时代久远、语言艰深的特点,赋予其必要的时代气息不失为一个增强亲和力的好方式。将情节完整的文选对应课本剧的线下拍摄与线上展示,将通论知识配合模拟教学演练,与相关学科合作建立课下沙龙文化,这些课下延伸具有很强的操作性。

可视性的课下延伸需要质量的保障,而能够提供保障的就是前面提到的无形外延。无形外延不仅要求教师的有效督促积极参与,更重要的是实现一种兴趣的养成,思想的交流与碰撞。比如,如果在教学设计中要将《骞叔哭师》扩展为课下课本剧的拍摄,那么在课堂教学之前,教师就需要确定教学中的情绪、思想引导方式,构建强烈的画面感,课堂教学也需要进行扩展知识的梳理,有意识构建完整的情节,从而引发学生自觉对剧本设计和表演的欲望。课下延伸的展开应该是水到渠成的,课上课下应该环环相扣,密不可分。避免浪费学生时间、简单应对作业的无效课下延伸。

(三)《古代汉语》课程思政的教学评价体系的建立

《古代汉语》的教学效果如何,需要完整的评价体系进行检验,教师和学生两个角度都需要建立有效的评估体系,才能促进课程思政教学的进步。下面就从学生学习效果评价与教师教学效果评价两个角度,探讨《古代汉语》课程思政教学评价体系的问题。

从学生的角度讲,传统文化的课程思政效果难以在一份或几份试卷中充分展现。课程思政的效果如何,不仅是学生学习的问题,与考核方式、考核内容都密切相关。教师的输出与学生的接受是否吻合,这需要有效的评价体系进行衡量。在《古代汉语》课程思政的教学过程中,教师需要加强非标准化、综合性等评价,提升课程学习的挑战性,研究以评价体系的优化促进《古代汉语》课程思政的教学优化问题。

以过程性评价为例,学生的学习效果不集中于期末的一次试卷成绩,而是分散于整个学习过程。这样的考核方式,在及时性、参与性、师生交融性上对学习效果都起到了积极促进的作用。教师可以将期末成绩按照不同的百分比进行划分,课堂表现、笔记记录、作业、课外活动、期末考核分别占据期末成绩一定的分值,并在各项考核时间上合理安排,使整个学期的学习张弛有度。值得提出的是,考核的过程性分布并不困难,但是教师要努力找到一种最优融入方式。课本剧拍摄、模拟教学、综合论文、假定科研项目都可以作为过程考核的项目,在什么时间、怎样进行才是最好的,就需要结合课程思政的体系进行调整。比如,《齐晋鞌之战》中涉及思政内容,团结协作的重要价值,《祁奚荐贤》中又有知人善用的思想,这时候如果布置一项自行组队的模拟科研立项,小组成员密切协作完成,就可以恰切地对学习到的课堂思政内容进行具象体验。

从教师角度讲,对课程教学需要形成对考试结果的具体分析,针对整个学习过程建立不同目标的分值搭配,并通过对学生达成度的分析反馈教学效果,形成过程分析报告。在课程思政的角度,在课程最初设定中,就需要教师有意识地将在语言学习中培养人文情怀、道德情操,树立正确的价值观,强化文化自信这样的内容作为重要的教学目标进行实施,考核应对应教学目标进行,确定目标在课程考核中的分值比重。并且,教师需要通过对学生平均成绩的计算得出课程该目标的达成度,以验证实施情况的具体效果。

《古代汉语》课程的教学评价体系,可以通过课程目标达成评价,课程目标的权重与毕业要求分解指标点关系矩阵研究,进一步建立科学的评价体系,加强非标准化、综合性等评价,提升课程学习的挑战性。而评价体系的优化是促进《古代汉语》课程思政的教学优化的一个推动性因素。

三、《古代汉语》课程思政中需要注意的问题

课程思政是现今课程教学中不得不考量的问题,但是在其整体实施过程中,却存在着许多误区,严重影响了课程思政的教学效果。

(一)思政文化元素的片面融入不成体系

课程教学中对于传统文化思政元素的融入,需要整体地规划与布局。在课程开始之初就需要确定目标,并针对可实施的课程思政教学内容进行合理安排,形成完整的体系。语言作为文化的一个部分,与文化密切融合,《古代汉语》课程承载的传统文化元素极其丰富。在具体的教学过程中,需要对其中的文化内容进行甄别、筛选,并构建起《古代汉语》课程思政的文化体系,避免课程思政教学的零星化、脱节性出现。

在文化体系的构建过程中,既可以从“仁、义、礼、智、信”的传统道德角度形成体系,贯穿文化教学内容;也可以围绕社会主义核心价值观构架内容,实现体系完整的课程思政教学;还可以从文化认同、文化自信、文化传承的角度,以此为纲规划课程教学中的思政内容与文化素养教育。具体从怎样的角度、如何形成框架,因人而异,但无论从哪个角度出发,都需要教师对相关的思政文化内容进行宏观的筛选与规划,不能只针对某篇文选、某部分通论进行片面地融入。否则,就会不可避免地出现课程思政教学内容中的重复、冗赘、缺失、相互矛盾等严重影响教学效果的情况出现。

(二)“过犹不及”的文化融入教学

传统文化的融入对于《古代汉语》的课程教学具有积极的推动作用。作为一门语言课,《古代汉语》相对于其他文科课程略显枯燥,而文化内容与文化思想进入《古代汉语》的课堂在实现课程思政教学的同时,也大大提高了古代汉语课程的生动性,活跃了课堂氛围。对于文化底蕴深厚的教师而言,文化教学的思政融入无疑成为了使《古代汉语》课堂教学的面貌焕然一新的法宝。但值得一提的是,尽管传统文化在高校《古代汉语》课程思政教学中的渗透非常必要,我们却不能忽视《古代汉语》语言教学的主导地位。在整个课程教学的安排中应该确定传统文化思政教学的合理占比,每一节课程中的思政文化教学内容所占用的课堂时间也需要认真思考,从而避免“过犹不及”“喧宾夺主”的文化融入教学。

结语

传统文化在高校《古代汉语》课程思政教学中的渗透不仅从教书育人的角度讲是必须必要的,而且对改善课堂教学效果也具有其不可忽视的作用。基于高校《古代汉语》课程自身的特点,在传授古代语言文字知识的同时,也需要教师守好古代汉语的“责任田”,发挥好《古代汉语》的课程思政作用,并在思想理念、方式方法上不断突破瓶颈,构筑完善的体系与模式。