中美疫情防控中的文化价值观体现与分析

2022-08-02郑佳雪缪莉杨徐圣陶张熠婕陈卓尔陶艳玲

□郑佳雪 缪莉杨 徐圣陶 张熠婕 陈卓尔 陶艳玲

从2020年初起,全球遭受到了疫情的巨大挑战,发生了天翻地覆的变化。不同国家的应对行为和效果大相径庭,在此次抗疫中,中美两国的价值观表现出明显的差异。

一、理论概述

通过查阅国内外的文献,发现对于新冠肺炎的研究主要在公共卫生与预防医学、临床医学等学科上,也有对于文化因素的影响研究,如Toan Luu DucHuynh发表的《在COVID-19大流行下,文化对社交隔离是社会疏远是否重要?》[1]中,就利用了霍夫斯泰德文化维度理论中的“不确定性规避”维度对新冠疫情下的公众行为进行研究。人民日报于2021年7月21日发表的《疫情防控彰显中国文化优势》[2]中,也分析了文化传统因素是中西方疫情防控“两重天”的原因。但以此为方向结合实践展开调查研究的仍在少数。现以霍夫斯泰德文化价值维度理论作为研究依据,探究文化价值观在中美疫情防控中的体现。

霍夫斯泰德文化维度理论是关于文化差异的实验性研究基础上形成的。二十世纪七十年代,IBM公司想在全球工厂建议统一的管理程序和标准,但由于不同国家的管理程序和标准差异很大,霍夫斯泰德通过采访和问卷调查的方式发现这种差异与其所在国家的文化有关系。经过几轮的研究,他把文化差异归纳为四个基本的维度:权利距离维度、个人主义/集体主义维度、男性化社会/女性化社会维度和不确定性规避维度[3]。经过进一步的研究,他又增加了时间取向维度和自我放纵与约束维度。通过以上六大维度分析民众的价值观取向。本文内容因与不确定性规避维度和男性化与女性化维度关联度低,因此仅从其余四个维度进行分析。

二、研究设计

(一)研究问题。中美在新冠疫情中不同的应对措施与公众舆论正是中美之间文化价值观差异的外在表现。本文将运用霍夫斯泰德价值观维度对文化价值观差异进行分析。

(二)研究方法。本次研究主要运用了文献法、实地调研、问卷法、采访法等方法。问卷法通过设计有针对性的问题,通过线上线下问卷等方式以收集资料。采访法通过调查人员向被调查者提出所要了解的问题,然后根据被调查者的答复来取得统计资料。

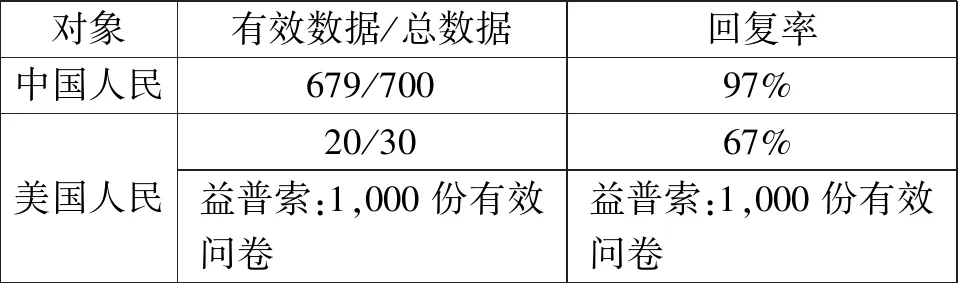

(三)数据收集。在中美民意调查方面,我们将对问卷体现的民众态度主要分成对政府防疫措施及对其的态度、在疫情期间自我防疫的行为和价值观念这三个方面。并从这三个方面,分析了中美普通民众在疫情期间表现出的态度倾向。在问卷收集方面,收集情况如表1所示。由于美国问卷样本数量少,采纳了益普索民意测验机构对美国新冠疫情的调查结果。

在采访方面,共采访了20名美国公民和20名中国公民。

表1 问卷收集与分析

三、霍夫斯泰德价值观维度分析

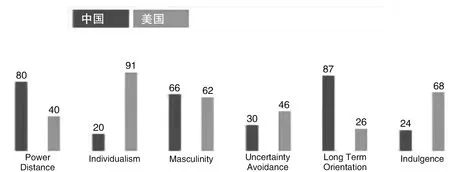

图1 中美两国霍夫斯泰德价值维度指数

(一)权力距离。权力距离的定义是某一社会中权势较低的人对于在社会或组织中权力的不平等分配的接受程度和意愿倾向。这一维度的基本问题在于社会处理不平等现象的方式。在高权力距离地区,人们接受社会的等级制度,通常不对自身的地位加以更多的辩护,认为社会结构的层级性有利于社会的稳定。在决策过程中,管理者与下属之间的关系更加规范化。在低权力距离地区,人们相信扁平化的等级制度更好,权力只应该用于合法目的。

根据霍夫斯泰德理论,如图1所示,中国是一个高权力距离的国家,指数为80。高权力距离的表现主要表现为两方面:中央政府和地方政府的权限划分和中央政府对于地方政府的领导权。中国中央政府对疫情的处理和应对有着绝对的决策权。据问卷调查,在“您是否认同中国的抗疫措施?”的问题中,中国人民对政府举措“非常认同”的比例为74%,“比较认同”的比例为23%,中国民众对政府抗疫举措满意度高。政府与人民之间的关系也遵从这一结果,在社会中人们对于权力在社会或组织中不平等分配的接受程度较高,社会强调对权威的服从和尊重,大部分人民听从医疗卫生专家的建议,遵照防疫要求。此外,中央政府发挥统筹调度作用、地方政府在执行中央政府的决策的同时,地方因地制宜地推出特色防控政策,加之中国民众对政府、专家意见的信服度较高,能够切实遵守相关要求,使防控措施得以有效地保护人们的生命健康,发挥其积极作用。

与中国不同的是,美国的权力距离较小,是一个更倾向于强调平等的国家。美国为联邦制国家,由联邦政府和州政府组成,联邦政府和州政府间没有直接的领导与被领导的关系。在疫情期间,联邦政府下达的命令会面临着州政府的挑战和质疑,州政府则有对于联邦政府的决策表达不同观点的权力。在部分州面对严重疫情的情况下,联邦政府也很难调度其他州的资源为其寻求援助。根据Ipsos的调查结果,截止到2020年6月22日,对联邦政府更有信心的受访者占35%,对州政府更有信心的占58%,对地方政府更有信心的占61%。在人民与政府的关系方面,美国群众对越接近民众的组织或机构,越能得到民众的信心。相较于联邦政府,绝大多数的受访者认为州政府、地方政府的防疫应对更加优秀。此外,疫情期间美国群众并不完全遵守政府的举措。他们通过游行等形式对政府封城等举措表示抗议。在决策前期的大量协商使抗疫的反应措施下达的时间线拉长,各州政府及人民的不服从性也使决策的上下实施难以完成,疫情难以得到控制,经济也一直无法彻底开放。

(二)个人主义与集体主义。个人主义与集体主义维度是衡量某一社会总体更倾向于注重个人利益还是集体利益。在数值较高的社会中,即个人主义社会中,人们更加崇尚个人利益,人际间的关系较为松散,人们倾向于照顾好自己及他们自己的小家庭;而集体主义倾向的社会中的人际关系非常紧密,更强调“我们”的概念。根据图1的数据,中国的个人主义指数为20,偏向于集体主义社会,而美国的个人主义指数为91,是一个个人主义社会。美国的个人主义指数远超中国,意味着美国人很有可能为了自身的需求而抵抗为了集体健康而采取的防控措施,而中国人更重视社会关系,倾向于保护集体的利益,会对因自己个人行为而损害集体利益而感到有压力。

在口罩问题上,根据有关中国群众的问卷结果,93%以上的受访者肯定了口罩在限制疫情扩散方面的作用,认为其比较有效和非常有效。在疫情开始阶段,大多数民众也基本遵从出行要求,佩戴好口罩。在疫情有效抑制后人们仍然习惯性戴口罩进入公共场合,并对于个别没有遵守防疫要求的事件持反对态度。以上内容都表明中国群众从内心深处认同戴口罩可以防止自己和家人朋友感染新冠病毒,达到集体安全的效果并不希望集体安全受到威胁。而根据民调机构Ipsos的调查结果,随着新冠疫情发展日益严重,美国人选择外出带口罩的比例也在逐渐增加,2020年5月13日到6月22日,选择外出戴口罩的比例从56%增长至81%。美国群众需要一定的时间来逐渐提高对戴口罩的接受度。但通过对于留学生以及美国群众的采访可知,美国的常识教育认为只有生病的人或者因为党派原因需要戴口罩,口罩的作用是为了防止传染他人而非避免被他人传染。因此,这种根深蒂固的观念使他们将戴口罩的人看作是病患,而为了以防被他人贴上病毒传播者这个污名标签,他们选择不戴口罩来证明自己的健康,以防止被社会排斥。

在居家隔离问题上,根据问卷,针对疫情期间中国群众如何抗击疫情的问题,34%的人选择居家隔离,而有17%的人拒绝他人来家串门。同时,针对“在疫情高峰期,您做过以下事情吗?”的问题,一直居家留守的占68%,曾订购外卖的占16%。可见,中国人通过选择居家隔离和拒绝他人来家串门及利用外卖和外送服务极大规模地减少了出门的可能和频率。再通过对中国群众的采访可知,疫情期间居家隔离是对自己生命,也是对他人生命负责任的表现。同时,也有不少志愿者参与到居家隔离的管理当中,在尽可能帮助隔离群众,维护个人利益的情况下,保证集体利益不受损害。他们也把这种志愿行为当成一种对社会的贡献,并认为是一种值得自豪的行为。而根据Ipsos的数据,美国疫情前期(三、四月份)不到40%的美国民众愿意取消或更改旅游计划,且该数据呈下降趋势;当美国处于疫情高峰期,67%的群众愿意自觉隔离,这与在中国疫情初期群众已经大面积自觉居家隔离存在差异。在美国联邦政府、州政府的强制措施下,美国群众对于居家隔离意识开始上升,但居家隔离的实施仍受到挑战。因为居家隔离让民众呆在家里,无法去社交,在强调自由的美国群众眼里是一种侵犯个人权利的行为,所以在疫情爆发至今,依然有不少美国人对居家隔离不以为意,甚至出门游行抗议。

(三)自身放纵与约束。霍夫斯泰德在2010年版的《文化与组织》中新增了第六个文化维度:自我放纵与约束。这个维度指的是某一社会允许人顺从享乐欲望的程度。自我放纵文化氛围浓重的社会容许人们相对自由地享受天性和生活乐趣,约束型文化相反,认为对人性和生活享乐要用比较严格的社会规范加以约束,不能放纵。从霍夫斯泰德的数据可知,美国的自我放纵指数为68,可见美国为放纵社会,而中国的指数为24,可见是一个受约束社会。

“居家隔离”和口罩问题不仅反映了中美个人主义、集体主义维度上的差异,同样也体现了两国在自身放纵与约束上的差异。此外,该维度在宗教活动方面也有所体现。

美国是一个极具宗教氛围的国家,绝大部分美国人信仰基督教,在日常生活中会去教堂礼拜。据采访,在2020年3月中旬之前,美国信仰基督教的群众仍会选择去教堂进行礼拜,而此时的受感染Covid-19人数已上万。一些宗教领袖认为限制教堂人数以及宗教活动这是与宪法中规定的“宗教自由”相悖。虽然美国各州政府都出台了关于限制教堂人数的规定来控制疫情,但群众、牧师以及教会的观点认为限制教堂人数,无法面对面进行宗教活动(例如礼拜唱歌)不是圣经意义上的礼拜,并不断呼吁教堂重新开放。由此可知美国社会群众更偏向放纵型生活,顺应天性的需求。

据问卷调查,在自觉暂停宗教行为和宗教场所响应国家号召在疫情期间关闭等因素的影响下,受访中国民众中仅有1%的人会参加宗教活动,且取消宗教活动者对疫情期间的配合举措表示理解。中国民众的享乐需求受到了社会约束。

(四)长期取向和短期取向。根据霍夫斯泰德文化维度理论,长期取向与短期取向维度指的是某一文化中的成员对延迟其物质、情感、社会需求的满足所能接受的程度。

在长短期取向维度上,中国获87分,偏向于长期取向,注重着眼未来,强调长期承诺,节俭和持久力,倾向于尊重美德的要求。所以,中国一系列的管控措施能够较为顺利地落实,民众愿意放弃暂时的人身自由,取消重大活动,以求长期的平安健康。政府部门为受疫情影响较大的地区、行业和企业提供差异化优惠的金融服务和减免税政策。同时,社会发放大量消费券引导群众消费,比起直接发放能够被存储起来而未必用于消费的现金,消费券由于其限期性更能刺激当前消费。中国人节俭和储蓄的习惯(中国储蓄率在2019年12月为44.6%)让群众在短期内得以应对风险,可以较为安心地等到合理安全的环境再开展复工复学。长期定位的价值取向在抗疫历程中发挥了不可忽视的重要作用。

而美国获26分,偏向于短期取向,人民更关心的是掌握真相,强调在努力中取得快速的结果,他们更关注眼前利益,对未来的关注一般只局限在可以预见的时间段内。根据采访,美国人民存款意识较弱(美国储蓄率在2020年3月为12.6%),普遍习惯提前消费。疫情期间,许多美国人没有了收入却仍需按时还款,一旦施行隔离政策,人民很可能无法继续维持基本生活。因此在疫情还未控制的情况下开展复工复产不仅是为了维持经济增长,同样也是部分美国民众生存所迫切所需。正因如此,美国选择直接发放援助现金,来保障普通美国人的基本生活并且刺激消费。

四、基于霍夫斯泰德文化维度的启示

立足文化差异,增强文化理解。文化价值观在文化群体中处于中心地位。价值观是一个文化群体所共有的最深刻的信念,反映了这个群体对于应该做什么,不应该做什么的共同看法[4]。价值观以一种无形地方式指导着人们的行为,通常难以改变。就如在此次席卷全球的疫情中,受文化价值观的影响,不同国家的应对方式大有不同,所取得的控制疫情的效果也不尽相同。单以防疫的效果去判定其他国家的方式忽视了背后的文化差异,将会造成不良的后果。当代管理学家特龙·彭纳斯曾警示道:“世界的各种文化中,人们对一些概念,像权威、官僚、创造性、良好的友情、信任和责任等,是以不同方式加以体验的。而我们却倾向于用相同的词汇来描述它们。这使我们难以了解双方的固有文化,难以认识到双方习以为常的行为实际上内涵并不一样,甚至会在另一方引起冲突。[5]”每个人都身处特定的固有文化之中,以固有的视角去看待事物,而霍夫斯泰德价值取向为我们提供了一种途径。高权力距离、崇尚集体主义等文化价值取向下的中国快速而高效地开展抗议工作,给世界回复了一份“高分”答卷。但其他国家并不能轻松复制该模板,因为背后的文化因素有着根深蒂固的影响。各国必须在尊重和理解他国文化差异的基础上,以科学的态度看待他国的疫情防控措施,而不是在以自身国情为默认条件的情况下,对他国的差异化措施加以评判。同时,各国民众也要增强文化意识,尊重不同国家的文化差异,意识到人类的命运与每个国家休戚相关。只有各国秉持团结、合作的态度,才能迎来全人类克服各种挑战的胜利曙光。