材料科学与工程专业本科人才培养方案的探索与重构

2022-07-30叶金文

苟 倩 叶金文 刘 颖

四川大学材料科学与工程学院 四川成都 610064

四川大学材料科学与工程学院成立于2001年,原设有材料物理、材料化学、金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件五个材料类本科专业。针对传统材料类专业细分化、课程内容陈旧老化,不适应“新工科”建设及国家战略的需求,学院将材料物理、材料化学、金属材料工程、无机非金属材料工程四个专业有机融合、整合为材料科学与工程专业,并根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和《工程教育认证标准》,按照四川大学本科人才培养方案制订与修订工作的指导思想、基本原则和具体规定,结合学科特色、专业优势、社会需求等,以材料领域科技创新和产业创新人才培养为宗旨,重构了材料科学与工程专业本科人才培养方案[1]。

图1 培养方案制订流程图

一、人才培养方案改革的重要性

近年来,在现代科技革命和产业革命的背景下,新技术不断突破,新材料和新物质不断涌现,材料学科发展迅速,也对材料类专业人才培养提出了更高的要求。各种重大问题和挑战跨越了学科界限,原来孤立、分散的科学知识无法解决实际的复杂问题。传统材料类专业过度细分、课程内容过于陈旧,不适应新工科、新经济的时代需求。特别是面向“资源高效利用”“可持续发展”等国家重大发展战略和前沿科学研究问题,以及产业布局与区域发展对材料类高素质人才的重大需求,亟须以新理念、新机制、新模式为指导,通过专业结构调整、培养方案优化、教育教学改革等手段,探索出面向未来的材料类人才培养模式,培养出能担当、有强烈创新能力、国际竞争力和解决复杂工程问题能力的材料科学与工程类复合人才。

二、培养目标及要求

材料科学与工程专业人才培养面向材料科学与工程学科发展,适应我国先进金属材料、无机非金属材料及光电信息功能材料行业及相关经济发展和国防建设对创新创业型人才需求,以厚基础、强能力、高素质、宽视野为目标,具备金属、无机和光电信息功能材料等领域坚实的基础理论、广博的专业知识及实践能力,具有国际视野、人文底蕴、创新精神、科学研究能力、工程能力和创业能力,成为从事先进金属、无机和光电信息功能新材料等研究、设计、制备、表征、应用及开发的高级专门人才。本科生毕业后5年左右,具备工程师或相应职称的专业技术能力和条件,具有高尚的职业操守、社会责任感,能够通过继续教育或其他终身学习方式增加知识和提升能力,为材料科学与工程学科及相关学科服务。

三、人才培养方案改革的举措

(一)整合四大专业,开设新专业

锚定国家重大需求和经济主战场的目标,抓住新兴产业发展的契机,顺应材料学科的发展,我们破除原材料类专业过于细分、知识面过于陈旧的现状,将原4个材料类专业优化整合,新建了优势突出、特色鲜明的材料科学与工程专业,由小专业、单方向、窄口径转变为大专业、多方向、宽口径,新专业按照“大类招生、大类培养、小班化教学”原则,集中优势资源建设教学设备和师资队伍,大大提高了资源的利用率,增强了人才培养的系统化、综合化,满足了高素质创新型人才培养的要求,大大提高了办学质量和教学水平。

图2 材料物理、材料化学、金属材料工程、无机非金属材料工程整合为材料科学与工程

(二)重构培养方案,重塑课程体系

为满足新工科、新经济时代对材料科学与工程类高素质人才的需求,材料科学与工程学院以“厚基础、强实践、宽视野”理念为引领,强化共性基础与创新实践的有机结合,践行“科学与工程结合”“课堂教学与工程实践结合”“基础理论与创新前沿结合”的“三结合”新举措,重塑了材料科学与工程专业的培养方案,构建“通识教育+专业教育+跨学科专业教育+实践教育”的多层次培养体系。

1.立德树人,深化通识教育

立德树人是党和国家对高校人才培养的基本要求,是为中国特色社会主义培养合格建设者和接班人的有力保障。通识教育是高等教育的重要组成部分,旨在引导学生建立正确的世界观、人生观、价值观,培养学生成为具有爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力的社会主义建设者和接班人。材料科学与工程专业培养方案中设置了形式多样、内容丰富的通识教育课程,主要包括公共基础课和通识模块课程。公共基础课涵盖了思想政治理论、心理健康教育、计算机基础、军事理论、军训、外语、体育等相关课程,并为新生特别开设了新生研讨课,帮助其适应环境、了解专业,激发学生的求知欲和创造力;通识模块课程包括人文艺术与中华文化传承、社会科学与公共责任、科学探索与生命教育、工程技术与可持续发展、国际事务与全球视野等,旨在传递科学与人文精神,健全学生人格、拓展学生视野,帮助学生更好地了解世界、认识社会。

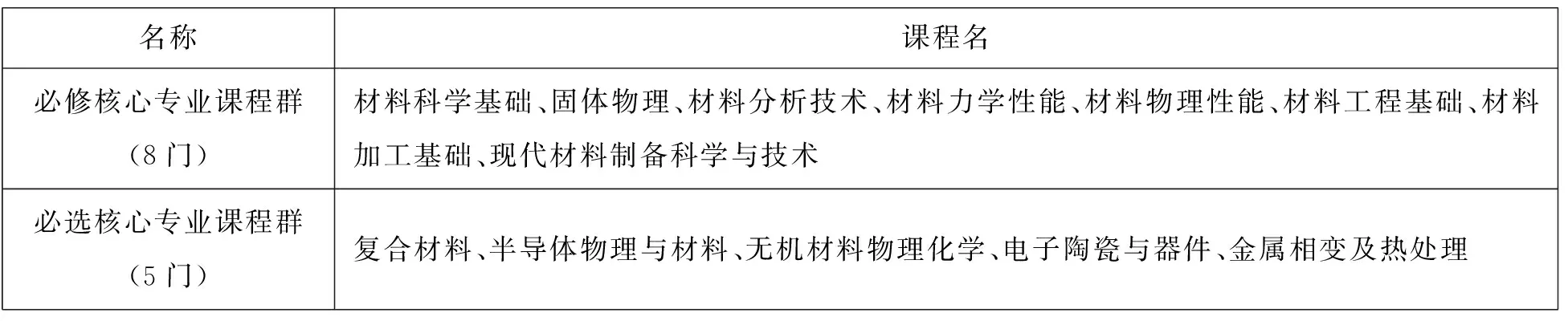

2.夯实基础,构建“8+5”的核心课程体系

材料科学与工程专业培养方案加强了材料科学与“互联网+”“信息+”“医学+”等“新工科”课程的融合,以数、理、化、电子电工、工程力学、机械设计等基础课为基石,重点打造“8+5”核心专业基础课程群,即材料科学基础、固体物理、材料分析技术等8门专业核心必修课和复合材料、半导体物理与材料、无机材料物理化学等5门专业核心选修课,涉及材料的制备、加工、结构表征、性能测试、功能应用等材料领域的知识、素养及技能,系统全面地培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。

“8+5”核心专业基础课程群表

3.加强实践,提升创新创业能力

为满足经济主战场和国家重大需求对具备解决复杂工程问题能力、强烈创新能力等材料复合人才的需求,材料科学与工程专业在现有培养方案中强化实习实践的教学内容,开设了认识实习、生产实习、工程训练、课程设计、分析实验、专业实验、毕业论文(设计)、创新创业教育等实践课程,加强理论与实践、创意与探索、创新与创业紧密衔接,构筑校内三位一体专业实验平台,并与名企产学研联合搭建校外实习实践平台,建立“知识与能力共举,基础与实践并重,创新与创业并进”的校内外有机融合的“强实践”育人新机制,培养学生的工程能力和创新能力,增进学生对社会现状、行业发展的认知和了解,提升学生综合运用理论知识、基本技能和思维方法解决复杂工程问题的水平和能力。

(三)顶层设计,建立课程群组

为搭建与课程运行相适应的教学管理架构,材料科学与工程专业打破各教学教研中心独立教学的运行模式,根据培养方案中课程特性和内容,联合相关课程组建“老中青”搭配的课程群组,加强基层教学研讨,强化教师团队协作,整体布局交叉课程教学大纲,加强课程间知识点衔接,删减繁冗重复的课程内容,让学生系统全面地学习材料科学、材料工程、材料性能测试与表征等知识,保证学生对知识的理解消化,激发学生的学习热情和创新激情,提高人才培养质量。

结语

四川大学材料科学与工程学院以社会主义核心价值观统领人才培养全过程、全课程,将创新创业教育贯穿人才培养全过程、全课程,通过整合材料科学与工程专业,重构了专业人才培养方案,以适应材料学科发展、满足经济主战场和国家重大需求对具备解决复杂工程问题能力、强烈创新能力、宽广视野等材料复合人才的需求。我院将通过不断总结经验,持续优化培养模式,为社会培养更多理论基础扎实、创新精神强烈并能担当解决复杂工程问题的材料专业一流本科人才。