城镇化对新疆土地利用碳排放的影响及其耦合关系

2022-07-30张茹倩李鹏辉徐丽萍

张茹倩,李鹏辉,徐丽萍,2,*

1 石河子大学理学院, 石河子 832000

2 绿洲城镇与山盆系统生态兵团重点实验室, 石河子 832000

中国城镇化被诺贝尔经济学奖得主斯蒂格列茨称为21世纪影响人类发展进程的两大关键因素之一[1]。改革开放以来,我国城镇化率从17.92% (1978年)上升至59.58% (2018年),建设用地规模增长了5.2倍[1],人口的大规模转移和建设用地的剧烈扩张对区域碳排放产生了深刻影响。张梅等[2]研究表明在胡焕庸线东、西两侧,当城镇建设用地每增加1km2时,年均碳排放量分别增加1.79万t和2.58万t。关海玲等[3]研究发现,中国城镇化率每上升1%,碳排放量相应增加1.6%左右。目前,城镇地区承载了全球1/2以上的人口,创造了全球近2/3的财富,同时也排放了全球3/4的CO2总量[4]。据国际能源署预计,2006—2030年间城镇能源消耗排放的CO2将以1.8%/a的速度持续增长[5]。2020年9月22日,在第75届联合国大会一般性辩论上,中国向全世界承诺将采取更有力的政策和措施,力争于2030年前达到碳排放峰值,努力争取2060年前实现碳中和。当前,城市集聚了我国63.89%的人口,贡献了我国70%以上的碳排放,已成为我国实现“碳达峰”、“碳中和”目标的主战场[6]。面对快速城镇化对碳排放增长的刚性拉动和政府对碳减排的硬性约束,如何协调城镇化建设与节能减排间的关系,实现城镇化与低碳环保的双赢,是新时代我国城镇化可持续发展和“双碳”目标实现路径设计的关键。

现阶段关于城镇化与碳排放的研究主要集中在城镇化对碳排放的影响、低碳城镇化的转型方式、城镇化视角下的碳减排路径等方面。如张腾飞等[7]认为我国城镇化水平与碳排放之间存在倒“U”型曲线关系;刘俊伶等[8]指出实现低碳城镇化转型所需的新增固定投资约占GDP的1.5%;林美顺[9]认为发展第三产业、增加人力资本投资、提升市场竞争水平、降低能源强度是城镇化阶段实现碳强度下降与经济增长双赢的有效措施。已有研究为揭示城镇化与碳排放的互动关系,促进绿色低碳发展提供了有益尝试和参考,但同时也存在部分缺憾。如以人口城镇化率代替区域城镇化水平,忽视了城镇化发展的质量和全面性;仅用能源消费数据或农业碳排放数据核算区域碳排放量,忽略了陆地生态系统的碳汇功能对CO2的调节作用;此外,相关研究多集中在全国和省域大尺度上,掩盖了社会经济和地理环境异质性对城镇化和碳排放的影响。城镇化是一个涵盖人口、社会、经济、土地等诸多因素在内的复杂的动态系统,其规模效应、结构效应和技术效应均会对碳排放系统产生影响[10]。因此,摸清城镇化对碳排放的驱动机制及两者之间的耦合协调关系,探索城镇化碳减排的有效路径,已成为推进城镇化绿色发展和实现区域社会-经济-生态可持续发展的重要突破点。

新疆位于“丝绸之路”经济带的核心区,内联西北五省,外接中亚五国,是我国向西开放的重要门户。西部大开发战略实施以来,新疆城镇化发展迅猛,城镇人口由2000年的624.18万人增加至2018年的1266.01万人,人口城镇化率提高了17.16%。然而新疆生态环境脆弱,发展模式相对粗放,在城镇化发展的同时,建设用地和耕地扩张无序,土地利用转换复杂,对区域陆地生态系统的碳源-碳汇格局产生了深刻的影响,2000—2017年间的碳排放量增加了4.77倍[11]。厘清新疆城镇化与碳排放之间的相互作用关系,探究不同维度城镇化对碳排放影响的时空特征,有助于增汇减排、构建低碳社会,促进区域城镇化的绿色发展。为此,本文综合考虑陆地生态系统的碳源/碳汇功能,在测算2000—2018年新疆14个地(州、市)新型城镇化发展水平和土地利用净碳排放量的基础上,运用偏最小二乘法分析城镇化对土地利用碳排放的影响,并借助耦合协调度模型探析二者的耦合关系,以期为新疆的低碳城镇化和碳减排规划提供理论支持。

1 研究区概况

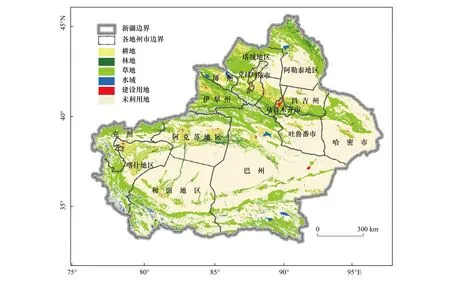

新疆维吾尔自治区地处亚欧大陆腹地,位于73°40′—96°23′E,34°25′—49°10′N之间,区域总面积约占中国陆地面积的1/6,是中国陆地面积最大的省级行政区,现辖4个市、5个地区和5个自治州,共14个地级行政单位[12](图1)。新疆地形复杂多样,天山横亘于中部将新疆分为南北两半,与北部的阿尔泰山和南部的昆仑山共同构成“三山夹两盆”的地貌特点。在“三山”和“两盆”周围生长有大量的优质牧草,牧草地总面积约7.7亿亩,农林牧可直接利用的土地面积约10.28亿亩。21世纪以来,随着西部大开发战略的逐步实施,新疆城镇化发展迅猛,社会经济水平显著提高,据《新疆维吾尔自治区2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,2020年新疆实现GDP13797.58亿元,常住人口城镇化率52.4%,居民人均可支配收入23845元。1980—2015年间新疆城镇建设用地扩张约2.9倍[13],大量的草地和未利用地转为建设用地和耕地,碳源、碳汇发生快速变换,区域生境质量遭到破坏,生态系统健康受到严重威胁[14]。

图1 研究区概况图Fig.1 Overview of the study area

2 数据来源及方法

2.1 数据来源

本文的研究数据主要包括土地利用数据和统计资料数据两类。其中土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(获取网址:http://www.resdc.cn/),空间分辨率为30m,主要用于各地(州、市)耕地、林地、草地、水域、未利用地面积的提取。社会统计资料主要用于各地(州、市)综合城镇化水平和建设用地碳排放的计算,主要类别及来源为:新疆各地(州、市)城镇人口数量、城市人口密度、人均国内生产总值、第二产业增加值、第三产业产值占比、卫生技术人员、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资总额、建成区面积、城市经济密度等城镇化指标来源于2001—2019年的《新疆统计年鉴》,其中部分指标由原始数据计算得到;煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气等能源消费量来源于2001—2019年《新疆统计年鉴》,化石能源的标准煤转化系数来源于《中国能源统计年鉴》。

2.2 城镇化与碳排放的耦合关系

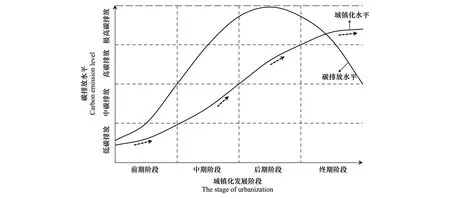

由于研究的城市类型和城镇化所处阶段不同,目前学术界对于城镇化与碳排放之间的作用关系主要形成三种认识:一是城镇化有助于减少碳排放[15],二是城镇化会加剧碳排放强度[16],三是二者之间不存在显著相关性[17]。本文在综合已有成果基础上,认为城镇化与碳排放之间既存在正反馈作用,又存在负反馈作用,二者间的关系应遵循环境库兹涅兹曲线(Environmental Kuznets Curve,EKC),即在一个完整的城镇化发展周期内,初始阶段城镇化进程的推进会加剧碳排放的强度,但当城镇化发展到一定水平时,碳排放强度不再增加,并随着城镇化水平的提高而减小。城镇化对碳排放的影响与其所处阶段密切相关,依据方创琳[18]提出的新型城镇化高质量发展所需遵循的四阶段性规律,本文尝试绘制了新型城镇化与碳排放的耦合规律图(图2)。在城镇化前期阶段,城镇化水平不高,工业化落后,城市功能用地不明确,碳排放量较少,城镇化与碳排放的作用关系并不明显;在城镇化中期阶段,城镇化快速推进,碳排放为城镇化提供了能源基础,城镇化与碳排放呈显著的正向相关性,且随着工业化水平的提高,二者的相关性不断增强;在城镇化后期阶段,城镇化推进速度有所放缓,工业化水平开始降低,伴随着科技进步,碳排放量在到达某个“拐点”后开始下降;在城镇化终期阶段,城镇化趋于稳定,工业化水平进一步降低,城镇化发展对能源的依赖度不断下降,二者呈负向相关性,且随着工业化水平的降低,负向相关性愈加显著。

图2 新型城镇化与土地利用碳排放的耦合规律Fig.2 The coupling law of new urbanization and land use carbon emissions

新型城镇化是城镇化由人口城镇化迈向“人”的城镇化的重大转变。通过产业调整、结构优化、资源配置、科技创新等途径实现低碳城镇化发展,是新时代城镇化发展的重点。城镇化系统与碳排放系统之间通过物质交换、能量流动、信息传递,从而相互影响、相互作用(图3)。一方面,新型城镇化是构建低碳土地利用结构的重要组成和实践载体。新型城镇化以土地利用调整为基础,通过产业集聚、人口集聚和基础设施集中供应等,有效提高了能源利用效率和资源配置效率。同时,新型城镇化水平的不断提高,为低碳发展提供了先进技术、物质基础和资金支持[19]。另一方面,低碳土地利用是新型城镇化发展的必然要求和重要保障。土地利用碳排放对城镇化发展起到约束和支撑作用,随着“绿水青山就是金山银山”的生态文明观不断深入,积极推动土地的低碳利用,加快经济绿色转变成为缓解区域环境保护与经济发展矛盾、推进新型城镇化进程的必然要求[20]。新型城镇化与土地利用碳排放的耦合协调实质上是在经济、社会、人口、资源等多种外部因素的影响下,进行土地利用和生产要素的优化配置,从而促进低碳城镇化的形成和发展。

图3 新型城镇化与土地利用碳排放的作用机制Fig.3 The mechanism of new urbanization and land use carbon emissions

2.3 研究方法

2.3.1新型城镇化水平测度

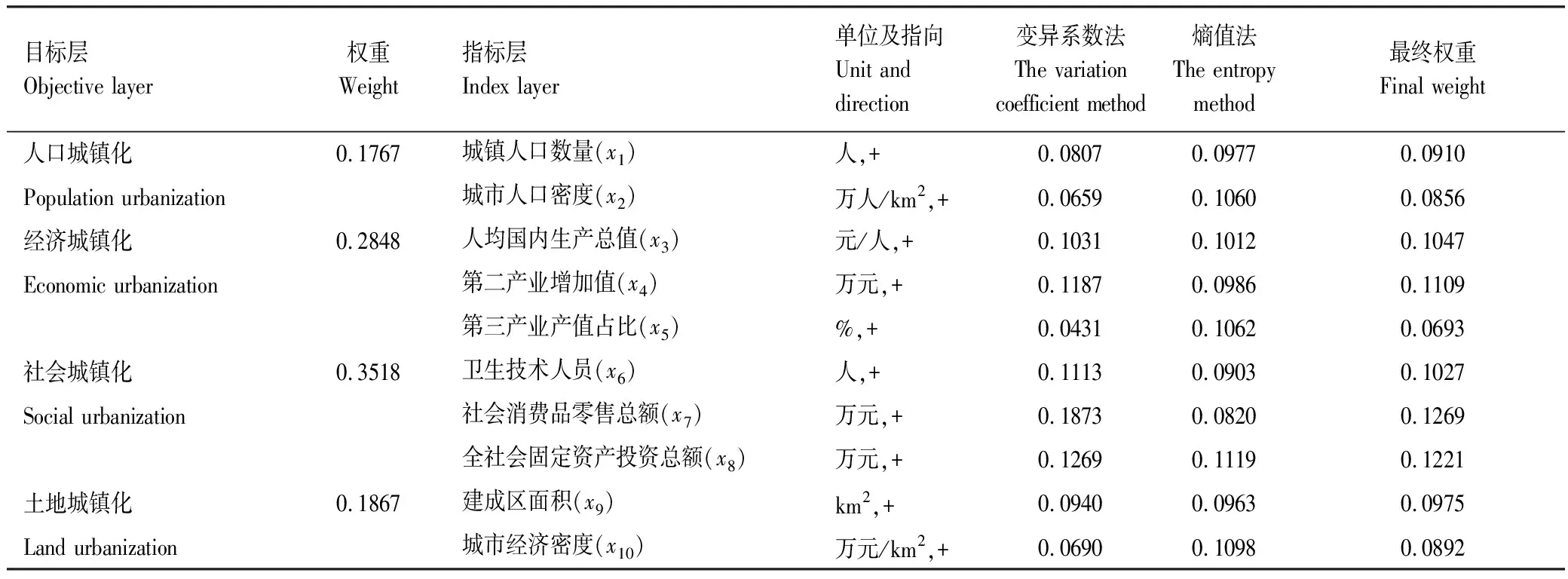

依据新型城镇化的内涵和特征,本文从人口、经济、社会、土地4个维度选取10个指标构建综合城镇化评价指标体系(表1),全面反映城镇的扩张规模、发展质量和社会经济水平,并采用改进的熵值法和变异系数法相结合的组合赋权法,以避免单一赋权方法的偶然误差和局限性[21]。计算过程如下:

(1)指标选取:设有h个年份,m个地区,n个指标,则xθij为第θ年i地区的第j个指标值。本文取h=19,m=14,n=10。

(2)数据标准化:由于不同指标的数据具有不同的单位和量纲,本文采用离差标准化进行无量纲化。

正向指标:

(1)

逆向指标:

(2)

(3)改进熵值法计算权重:通过加入时间变量,对常规熵值法进行改进,能够实现不同年份间的比较,使分析结果更加合理化。主要步骤有:指标归一化处理→计算各指标熵值→计算指标的信息效用值和权重。

(3)

(4)

(5)

式中,Pθij表示第θ年i地区的第j项指标占该指标的比重;Pij表示i地区的第j项指标所有年份的总和占该指标的比重;Ej、Wj1分别表示第j项指标的熵值和熵值法权重。

(4)变异系数法计算权重:变异系数法是根据各指标变异信息量的大小来确定其权重。主要步骤有:计算指标均值和方差→计算指标变异系数→计算指标权重。

(6)

(7)

(8)

(9)

(5)进行组合赋权:对改进熵值法和变异系数法获取的权重进行组合,得到各指标的最终权重Wj。

(10)

(6)计算综合城镇化水平Uθi:

(11)

表1 城镇化水平测度指标体系

2.3.2土地利用碳排放测算

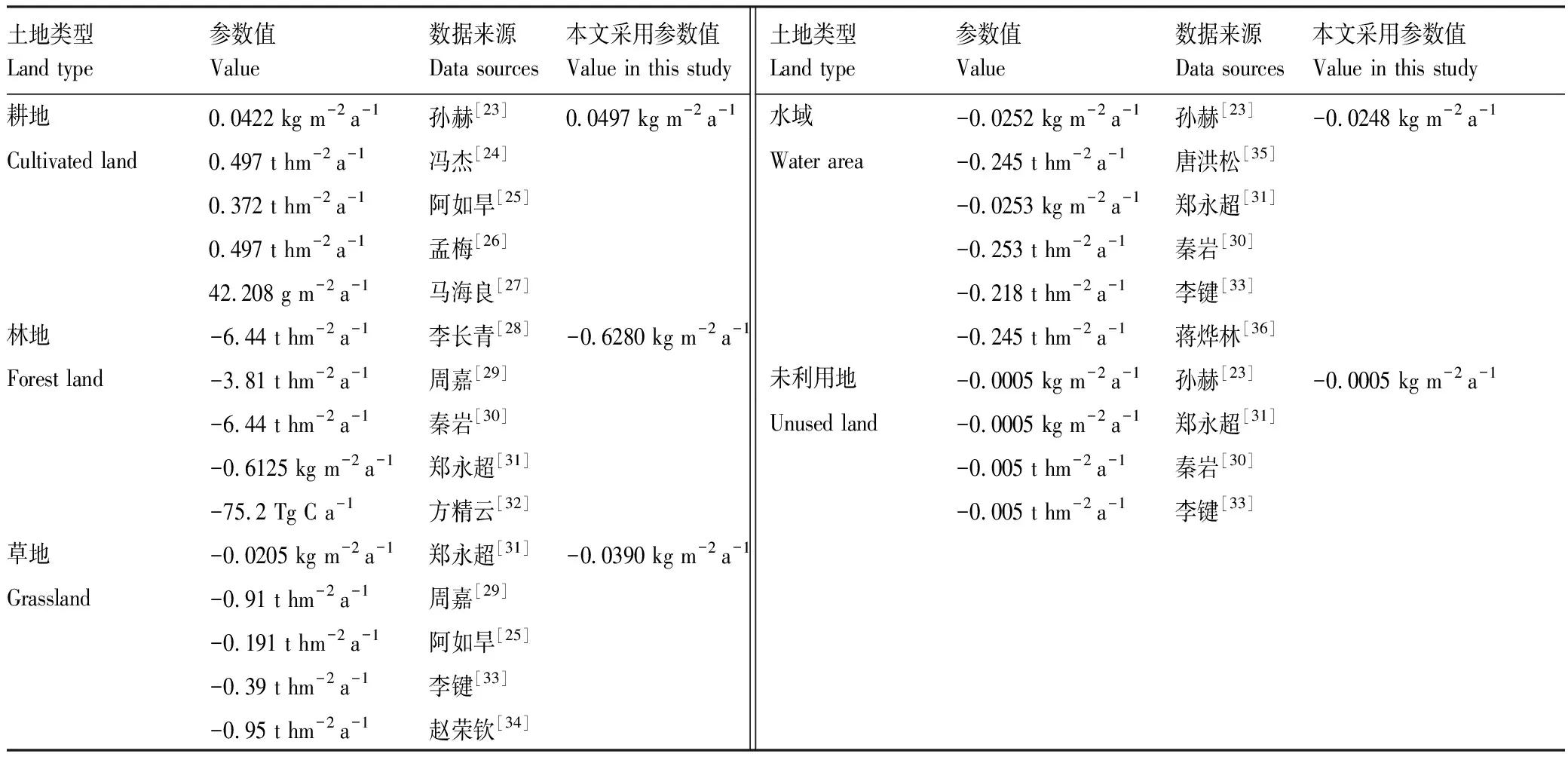

土地利用碳排放测算分为直接碳排放测算和间接碳排放测算,前者主要测算由土地利用变化直接引起的碳排放,后者主要估算各类土地所承载的人为碳排放。根据土地特性及利用特点,耕地、林地、草地、水域及未利用地采取直接碳排放系数法测算土地碳排放量和碳吸收量,而建设用地人类活动复杂,采取能源消耗碳排放替代法,通过人类生产生活中的能源消耗来反映建设用地碳排放总量[22]。碳排放量与碳吸收量的差额为净碳排放量,正值表明区域土地利用碳效应以碳排放为主,负值表明区域土地利用碳效应以碳吸收为主。本文在已有成果基础上,依据新疆气候环境特征和地表覆被特点,修正得到新疆各类土地的碳排放系数(表2)。土地利用的碳排放测算公式如下:

Q=Qk+Qt=∑αiAi+∑Ni×γi×ωi

(12)

式中,Q为土地利用净碳排放量,Qk为耕地、林地、草地、水域和未利用地的碳吸收/碳排放总量,Qt为建设用地碳排放量,αi为第i类土地的碳吸收或碳排放系数,Ai为第i类土地的面积,Ni为第i种化石能源的消耗量,γi、ωi为第i种化石能源的标准煤转化系数和碳排放系数,ωi取自于IPCC-EFDB软件平台(2019版)。

表2 土地利用碳排放系数率定

2.3.3偏最小二乘法

偏最小二乘法集成主成分分析、线性回归分析和典型相关分析等方法的特点,采取成分提取的方法,既考虑自变量与因变量之间的线性关系,又考虑变量的解释能力,通过对信息进行重组,排除噪声干扰且选择对自变量和因变量解释最强的综合变量,有效的解决了样本点少、变量存在多重共线性等问题[37]。具体原理如下:

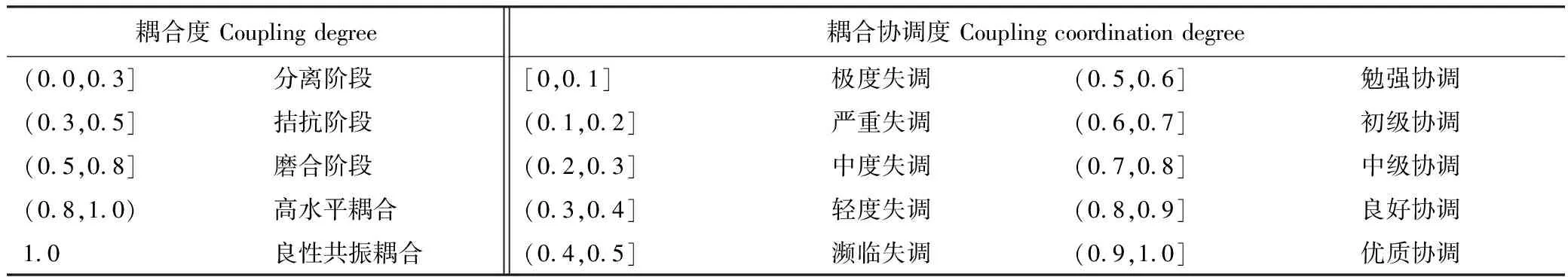

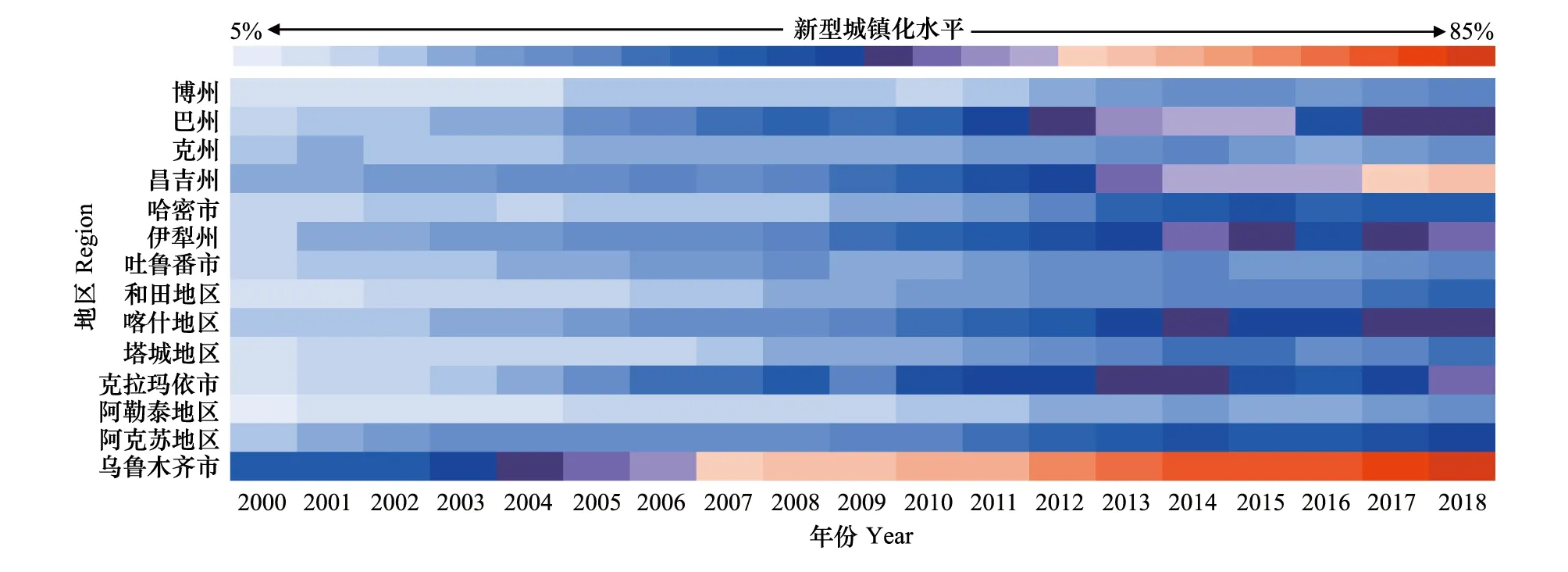

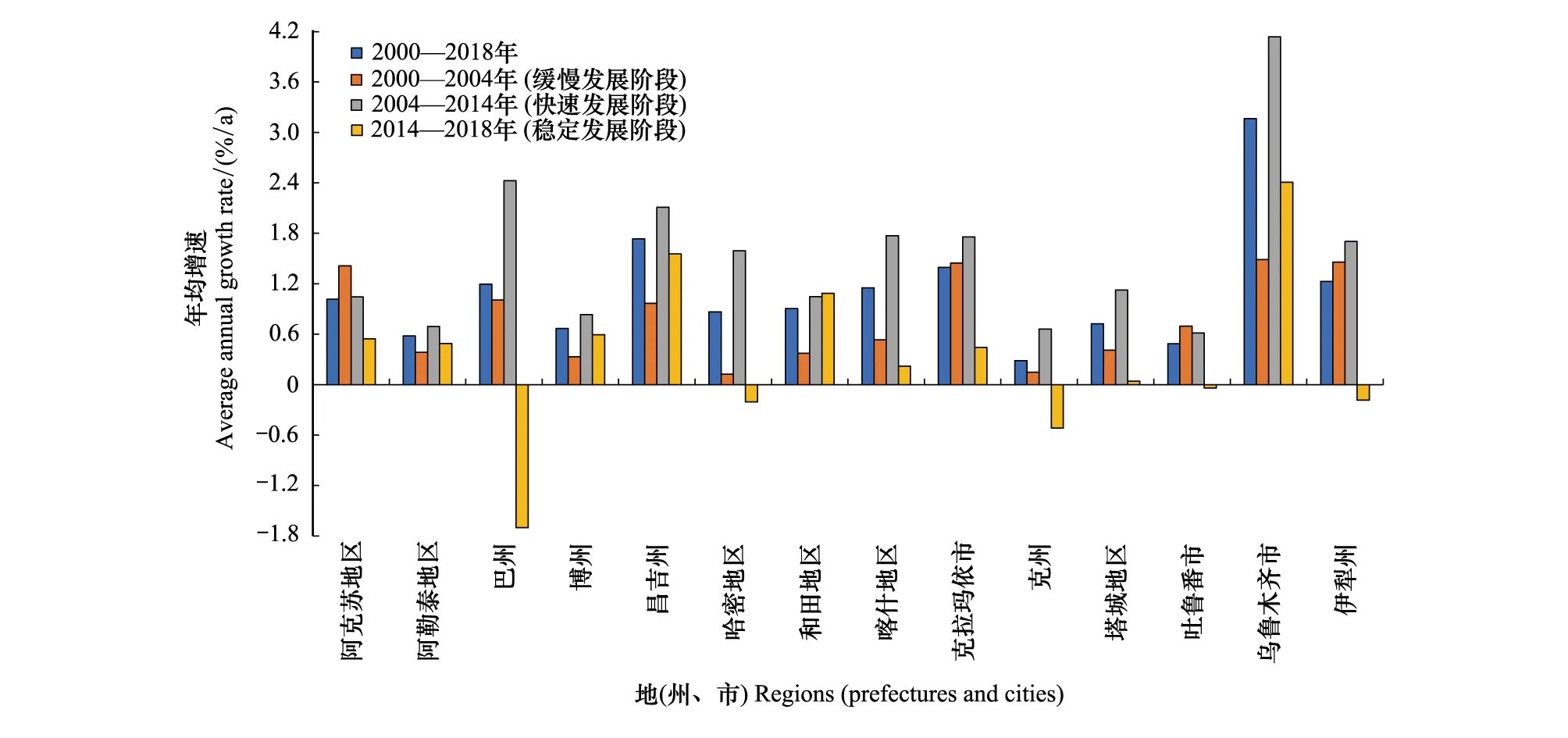

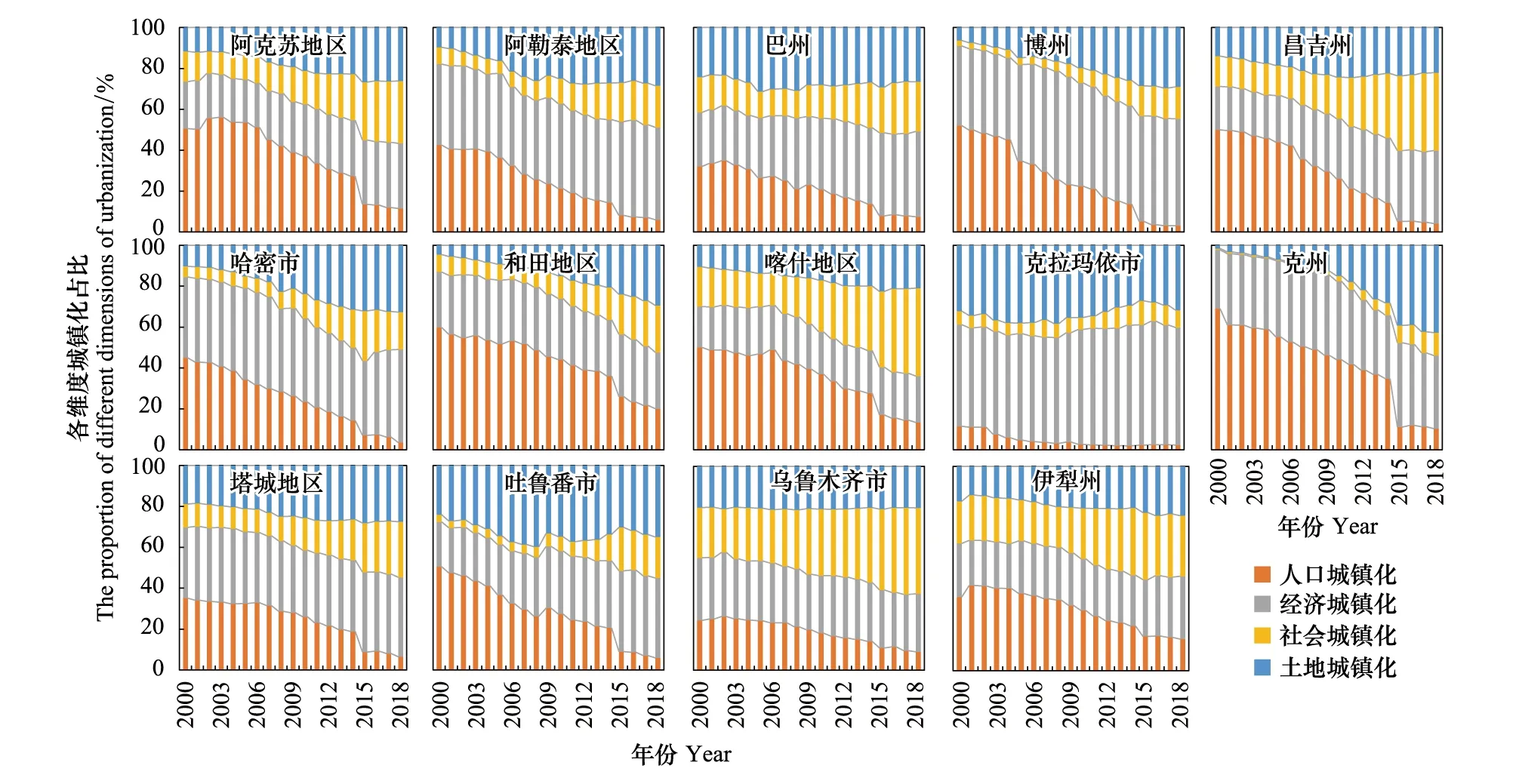

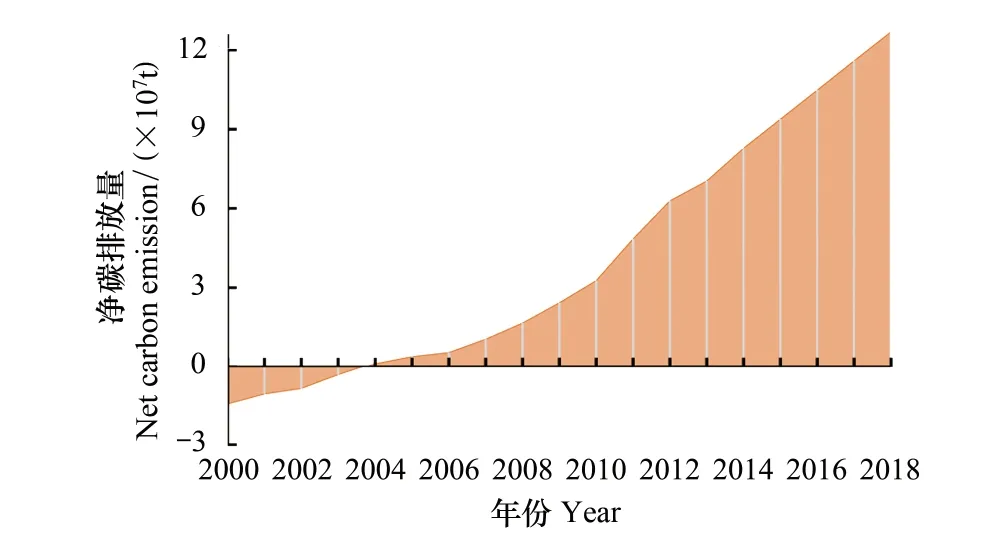

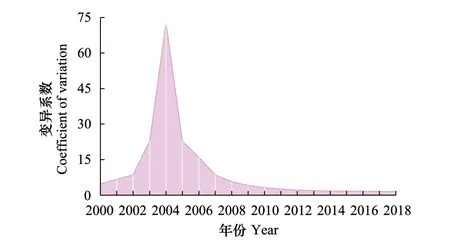

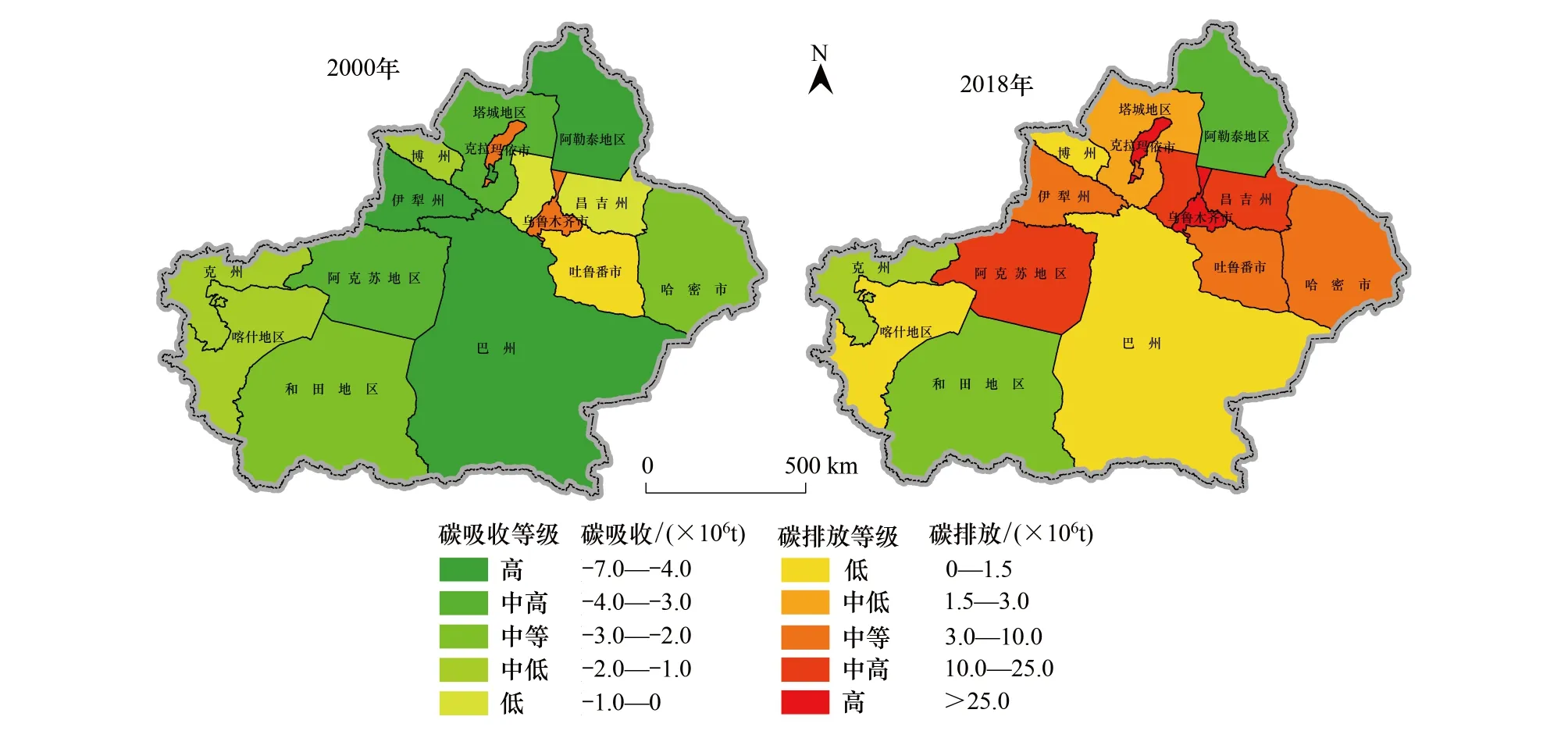

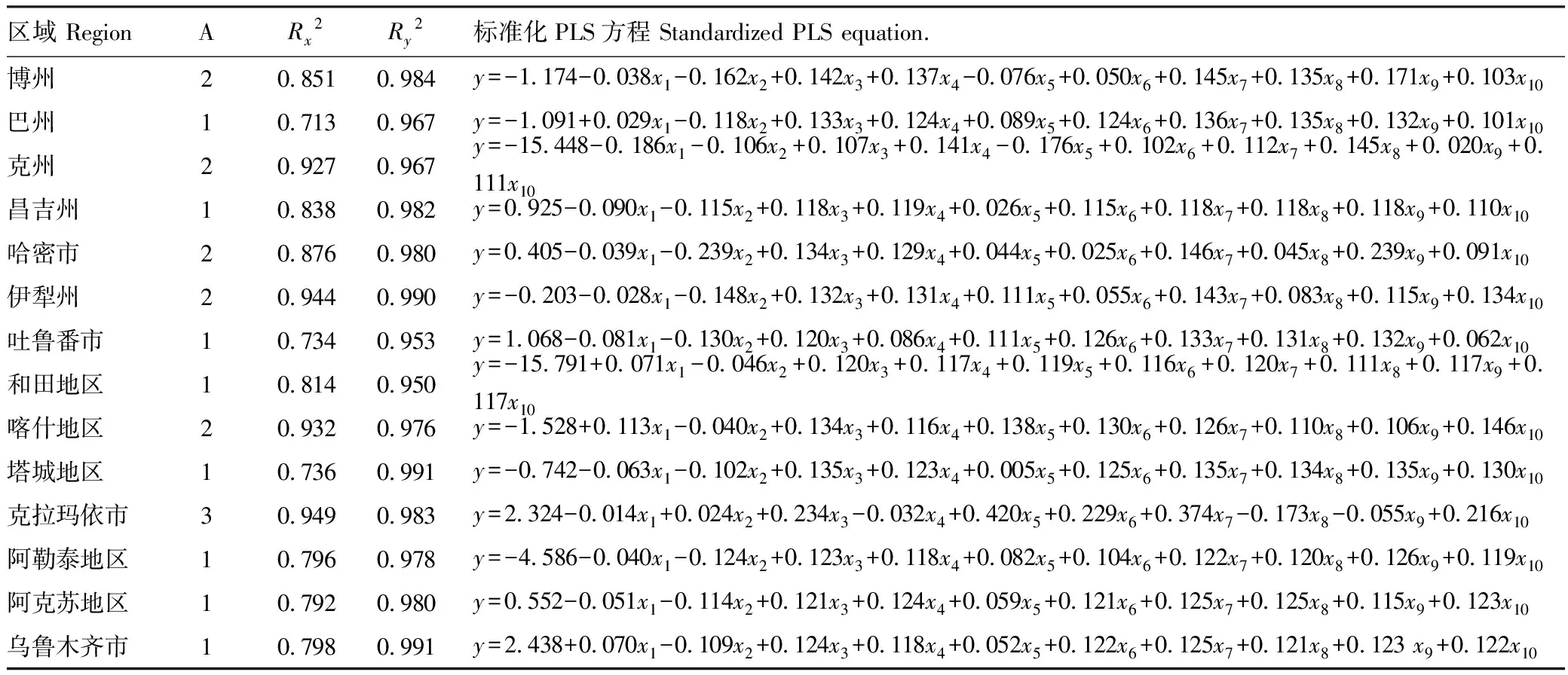

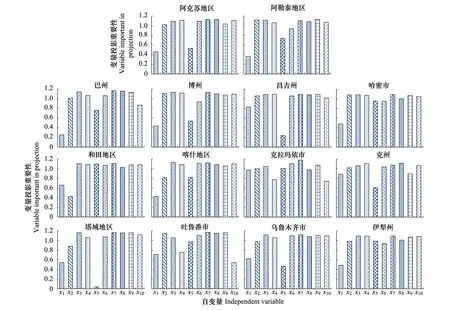

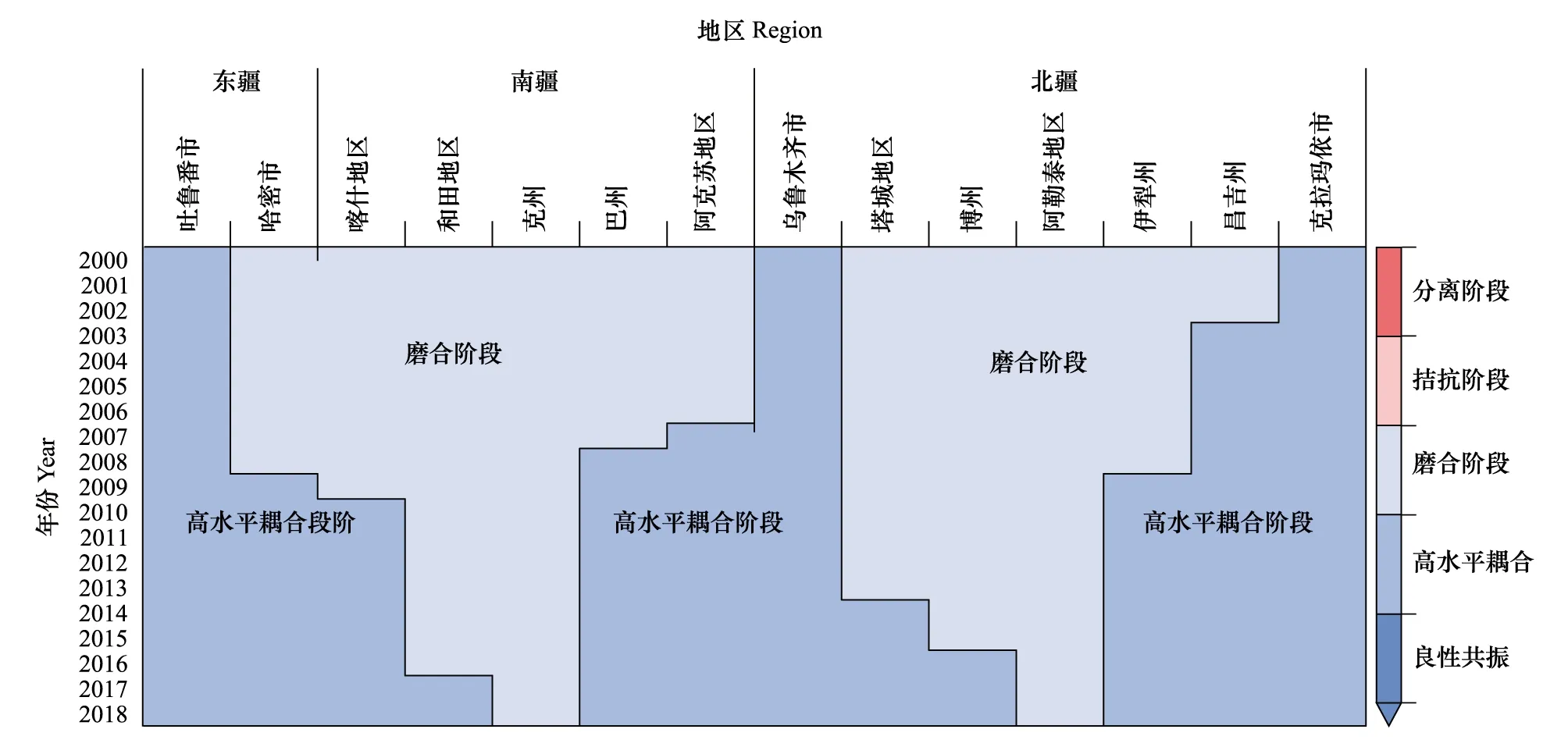

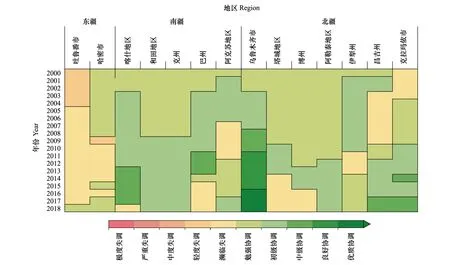

设有q个自变量x、p个因变量y,取n个样本点来研究x与y之间的关系,并构建数据矩阵X={x1,x2,…,xq}q×n和Y={y1,y2,…,yp}p×n。偏最小二乘回归模型首先要在X和Y中提取第一主成分t1和u1,两者尽可能多的携带各自数据矩阵的变异信息且分别为x1,x2, …xq和y1,y2, …yp的线性组合。算法会在回归方程达到满意精度后终止,否则将对模型中t1和u1未解释的部分进行第二主成分的提取,循环往复,直到所提取的成分能够显著解释变量的变化为止。若最终在X中提取m个成分t1,t2, …tm,偏最小二乘模型将首先建立yk(k=1, 2 …,p)与t1,t2, …tm的回归,最后再表达为yk关于原自变量x1,x2, …xq的回归方程。本文以14个地(州、市)的土地利用碳排放为因变量,各地区反映新型城镇化水平的10个指标为自变量,建立偏最小二乘回归模型。其中变量投影重要性(Variable Important in Projection,VIP)作为驱动因子重要性判断的重要依据。若VIP>1.0,表示自变量是因变量的极重要驱动因子;0.8 2.3.4耦合协调度模型 耦合协调度模型通过耦合度阐明系统间存在的相互作用,在此基础上,根据耦合协调度反映不同系统间的相互促进或相互拮抗程度[39],具有模型简单且结果直观的优点。本文选取耦合协调度模型揭示土地利用碳排放和新型城镇化两者间的相互作用强度及协调程度。计算过程如下: (1)计算系统耦合度: (14) (2)计算综合协调指数: T=α×U+β×E (15) (3)计算耦合协调度: (16) 式中,U、E分别表示新型城镇化和土地利用碳排放两个系统的综合得分;C、T、D分别表示系统耦合度、系统综合协调指数、系统耦合协调度;α、β为待定参数;基于前人研究,α=β=0.5,C、D的等级划分标准如表3[40]。 表3 耦合度与耦合协调度的等级划分标准 3.1.1新疆各地(州、市)新型城镇化时序演变分析 2000—2018年间新疆各地(州、市)的新型城镇化水平呈阶段性的波动增长趋势,且地区间的差异较大(图4)。以2018年为例,各地(州、市)综合城镇化水平由高到低排序依次为:乌鲁木齐市(83.43%)>昌吉州(46.16%)>克拉玛依市(35.06%)>喀什地区(33.99%)>伊犁州(33.41%)>巴州(33.10%)>阿克苏地区(31.69%)>哈密市(27.04%)>和田地区(25.71%)>塔城地区(22.64%)>博州(20.60%)>吐鲁番市(20.23%)>阿勒泰地区(18.20%)>克州(18.15%)。其中,乌鲁木齐市作为新疆的首府,是全疆社会、经济、政治、文化的中心,同时也是国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心,其城镇化发展“一枝独秀”,新型城镇化水平遥遥领先于其他区域,年均增长速度高达3.16%/a。而克州位于我国最西部,自然本底较差,区域90%以上为山区,被称为“万山之州”,2018年该区域城镇人口仅14.08万人,其新型城镇化水平最低,年均增长速度仅0.28%/a。 图4 2000—2018年新疆各地(州、市)新型城镇化水平演变Fig.4 Evolution of new urbanization level of various regions (prefectures and cities) in Xinjiang from 2000 to 2018 依据新型城镇化水平变化趋势,辅之以新型城镇化增长速度,将2000—2018年新疆各地(州、市)的城镇化发展大致划分为三个阶段:缓慢发展阶段(2000—2004年)、快速发展阶段(2004—2014年)、稳定发展阶段(2014—2018年)(图5)。(1)缓慢发展阶段:2000年10月中共十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》,把实施西部大开发、促进地区协调发展作为一项战略任务。西部大开发战略初步实施,新疆城镇化有所发展,但很多不稳定性因素的存在,此阶段各地(州、市)城镇化发展较为缓慢。(2)快速发展阶段:2004年以来,我国城镇化速度超过经济增长速度,全国范围内掀起城镇化发展热潮,2006年“十一五”规划提出走中国特色的城镇化道路,同年国务院审议通过《西部大开发“十一五”规划》,前期积累为城镇发展奠定了良好基础,此阶段新疆城镇化快速发展。(3)稳定发展阶段:这一时期我国城镇化平均水平已超过50%,部分城市出现“城市病”,城镇人口-土地扩张失调,国家开始更加注重城镇化的“质”,强调“人”的城镇化,我国进入新型城镇化时期,此阶段新疆城镇化趋于稳定发展。 图5 新疆各地(州、市)新型城镇化年均增速变化Fig.5 Average annual growth rate of new urbanization of various regions (prefectures and cities) in Xinjiang 3.1.2新疆各地(州、市)城镇化各维度演变分析 总体上,2000—2018年间各地(州、市)城镇化发展过程中,人口城镇化占比逐渐降低,经济城镇化和社会城镇化占比稳步升高,土地城镇化占比波动增加(图6),表明新疆各地(州、市)城镇化发展由侧重城镇人口比例的“量”向多方统筹协调发展的“质”转变。从各维度占比来看,克拉玛依市城镇化的主导类型始终是经济城镇化,其占比超过50%;乌鲁木齐市城镇化的主导类型由经济城镇化向社会城镇化转变;克州城镇化的主导类型由人口城镇化向土地城镇化转变;昌吉州城镇化的主导类型由人口城镇化向社会城镇化转变;伊犁州城镇化的主导类型由人口城镇化向经济城镇化与社会城镇化并重发展;和田地区城镇化的主导类型由人口城镇化向土地城镇化与经济城镇化并重发展,阿克苏地区、阿勒泰地区、巴州、博州、哈密地区、喀什地区、塔城地区、吐鲁番市的城镇化主导类型由人口城镇化向经济城镇化转变。城镇化的主导类型与其所处阶段密切相关,各地(州、市)城镇化主导类型按发展阶段顺序依次为:人口城镇化→土地城镇化→经济城镇化→社会城镇化。 图6 2000—2018年新疆各地(州、市)城镇化各维度占比变化Fig.6 Changes in the proportion of different dimensions of urbanization in Xinjiang from 2000 to 2018 图7 新疆土地利用净碳排放总量Fig.7 Total net carbon emission from land use in Xinjiang 图8 新疆土地利用净碳排放的变异系数 Fig.8 Coefficient of variation of net carbon emissions from land use in Xinjiang 3.2.1新疆土地利用碳排放总体特征分析 2000—2018年新疆土地利用的碳排放量不断增加,碳吸收量持续减少,净碳排放量由-1.45×107t增加到12.69×107t,年均增长速度为7.86×106t/a(图7)。以2004年为节点,净碳排放量由负值变为正值,土地利用碳效应由碳吸收转为碳排放。2000—2003年间净碳排放量由-1.45×107t增加到-0.35×107t,年均增长速度为3.67×106t/a;2004—2018年间净碳排放量由0.12×107t增加到12.69×107t,年均增长速度为8.98×106t/a,表明在社会经济发展过程中,新疆能源消耗量不断增加,陆地生态系统的碳汇能力不足以吸纳人类活动产生的碳排放。18年内,新疆碳排放量增加了4.28倍,其中化石能源消耗占据了碳排放总量的94.64%,耕地占据了碳排放总量的5.36%。受建设用地和耕地扩张影响,新疆碳汇规模持续下降,18年内碳吸收量减少了18.58%。其中林地贡献了全疆49.38%的碳吸收,草地贡献了全疆46.77%的碳吸收,水域贡献了全疆2.59%的碳吸收,未利用地贡献了全疆1.25%的碳吸收。 计算变异系数分析各地(州、市)土地利用净碳排放量的相对变化程度,发现新疆土地利用净碳排放量的变异系数,以2004年为转折点,呈现出一个倒“V”型曲线(图8)。在2000—2004年期间基本呈上升趋势,在2004—2018年期间则呈下降趋势。表明新疆14个地(州、市)土地利用净碳排放量的相对差异在2000—2004年间呈扩大趋势,在2004—2018年间基本呈缩小趋势。究其原因,2000—2004年间,各地(州、市)在西部大开发战略的初步实施过程中,依据自身资源优势蓬勃发展,但由于区位条件和资源禀赋差异较大,地区间的相对差异不断放大。2005年十六届五中全会明确提出要建设资源节约型、环境友好型社会,全国各地积极响应,2004—2018年间新疆各地(州、市)资源(尤其是化石能源)利用更加集约节约,区域间资源互补、发展互促,相对差异逐渐缩小。 3.2.2新疆各地(州、市)土地利用碳排放总量分析 依据自然断点法将新疆土地利用碳效应从碳吸收和碳排放两个层面分别划分为低水平、中低水平、中等水平、中高水平、高水平5个等级。结果发现各地(州、市)的土地利用碳效应由碳吸收向碳排放转变,并以乌鲁木齐市、克拉玛依市为高碳源区向周围扩散,总体呈北高南低的空间格局(图9)。乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番市的土地利用碳效应以碳排放为主,分别由2000年的0.98×107t、0.96×107t、0.33×106t增加至2018年的3.74×107t、3.53×107t、7.31×106t,碳排放量年均增速分别为1.53×106t/a、1.43×106t/a、3.88×105t/a。克州、和田地区、阿勒泰地区的土地利用碳效应以碳吸收为主,分别由2000年的-1.81×106t、-2.94×106t、-6.68×106t减小至2018年的-1.49×106t、-2.50×106t、-3.54×106t,碳吸收量年均下降速度分别为0.18×105t/a、0.25×105t/a、1.75×105t/a。其余地(州、市)的土地利用碳效应由碳吸收转向碳排放,按转为碳排放的时间早晚排序,依次为昌吉州(2003年)>阿克苏地区(2007年)>哈密市(2009年)>伊犁州(2011年)>巴州(2014年)>博州(2016年)>喀什地区(2018年)。这一结果与区域工业发展和自然本底状况密切相关,乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番市的工业发达,建设用地不断扩张,三者对全疆工业产值的贡献率超过35%,大量的能源消耗引起碳排放量的不断增加;而克州、和田地区、阿勒泰地区的工业水平较低,且以碳汇为主导功能的草地面积辽阔,分别占区域总面积的53.77%、22.66%、37.35%,因此呈碳吸收量减少的变化趋势。 图9 新疆各地(州、市)土地利用碳效应格局变化Fig.9 Changes of land use carbon effect pattern of various regions (prefectures and cities) in Xinjiang 3.3.1偏最小二乘回归情况分析 城镇化与土地利用碳排放关系密切,为定量城镇化对区域土地利用碳排放的影响,本文将反映新型城镇化的10项指标作为自变量x,将土地利用净碳排放量作为因变量y,构建PLS模型。回归精度显示各地(州、市)PLS模型提取的有效成分对自变量集合X和因变量集合Y的解释能力均较强,表明回归拟合度较高,模型构建的比较合理,可靠性较强(表4)。特异点检测识别结果显示各地(州、市)样本点均位于特异点识别的椭圆图内部,表明选取的样本质量较高,达到建模要求,最终得到各地(州、市)的标准化PLS方程。从回归方程可以看出,x1、x2在各地(州、市)的回归系数以负向为主,对新疆土地利用碳排放具有减缓作用;其余指标回归系数以正向为主,对新疆土地利用碳排放具有加剧作用。由于城镇化和土地利用碳排放之间的关系较为复杂,10项因素对不同地(州、市)的土地利用净碳排放量有着程度不一的影响。当人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、土地城镇化每提高1%时,各地(州、市)的净碳排放量变化依次为克拉玛依市(+3.55%)、乌鲁木齐市(+3.31%)、吐鲁番市(+1.76%)、昌吉州(+1.56%)、阿克苏地区(+1.30%)、哈密市(+0.98%)、伊犁州(+0.52%)、塔城地区(+0.01%)、巴州(-0.20%)、喀什地区(-0.45%)、博州(-0.57%)、阿勒泰地区(-3.84%)、和田地区(-14.83%)、克州(-15.18%)。其中变化为负值的区域主要是由于这些区域在研究期内的土地利用碳效应以碳汇为主。 表4 新疆各地(州、市)偏最小二乘模型回归情况 3.3.2变量投影重要性分析 为进一步探析各项因素对区域土地利用碳排放的影响程度,利用SIMCA-P软件计算VIP值,结果如图10所示。各项指标对解释不同地(州、市)土地利用净碳排量的重要性程度存在差异。如x6在博州、哈密市、伊犁州、阿勒泰地区的VIP处于0.8—1,属于一般重要因素,而在其他地区的VIP值>1,属于极重要因素;x10在巴州的VIP处于0.8—1,属于一般重要因素,在吐鲁番市、克拉玛依市的VIP<0.8,属于不重要因素,而在其他地区的VIP>1,属于极重要因素。总体上,人均国内生产总值(x3)、第二产业增加值(x4)、社会消费品零售总额(x7)、全社会固定资产投资总额(x8)、建成区面积(x9)是驱动新疆各地(州、市)的土地利用净碳排放量的极重要因素,表明城镇化对区域土地利用碳排放的影响主要集中在经济城镇化、社会城镇化、土地城镇化3个维度。结合回归方程可知,人口城镇化对于新疆土地利用碳排放的影响较小,且以抑制作用为主,主要原因在于新疆地广人稀,城镇化的持续推进,带来了大规模的人口、产业集聚,原本分布散乱的居民不断向城市集中,城市密度得到不断提高,拉近了居民的工作、生活、居住、消费距离,提高了能源的集约节约利用。而经济城镇化、社会城镇化、土地城镇化则以促进作用为主,原因在于城镇化的发展不仅会影响人口结构,还会对经济结构、社会结构、土地利用方式产生一定的影响。城镇化的快速发展极大地促进了工业化的发展,但由于新疆产业发展方式相对粗放,第二产业主要以资源型产业为主,矿产开采及加工业和制造业比重大,工业发展带来的能源消耗有增无减[41]。此外,城镇化的发展还会引起建成区不断向外扩张,占用了绿洲区域大量的优质耕地、草地、林地,地表覆被的变化进一步导致碳汇规模减少和碳源区域扩大,从而造成土地利用净碳排放量的增加。 图10 新疆各地(州、市)变量投影重要性指标Fig.10 The variable importance for projection of various regions (prefectures and cities) in Xinjiang 3.4.1新疆各地(州、市)城镇化与土地利用碳排放的耦合度分析 新疆各地(州、市)的城镇化与土地利用碳排放的耦合度较高,2000—2018年间耦合度均大于0.5且呈增加趋势(图11)。各地州的城镇化与土地利用碳排放主要处于磨合阶段和高水平耦合阶段,表明新疆城镇化与土地利用碳排放之间具有较强的相互作用关系,且作用强度逐渐剧烈。18年间乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番市一直处于高水平耦合阶段;克州、阿勒泰地区一直处于磨合阶段,耦合度分别由0.668和0.518增加至0.752和0.740;其余地(州、市)均由磨合阶段转向高水平耦合阶段。表明新疆城镇化发展和土地利用碳排放之间具有良好的共振性,两者之间的差异较小,呈现出共振发展的局面,这与新疆工业相对落后、城市经济密度较低关系密切[42]。 图11 新疆新型城镇化与土地利用碳排放的耦合度Fig.11 The degree of coupling between new urbanization and land use carbon emissions in Xinjiang 3.4.2新疆各地(州、市)城镇化与土地利用碳排放的协调度分析 整体上,新疆城镇化与土地利用碳排放趋于同步协调发展,2000—2018年间耦合协调度平均值由0.542增加至0.607,年均增长0.67%,由勉强协调向初级协调转变,表明新疆城镇化对土地利用碳排放具有明显的正向反馈作用(图12)。18年间只有吐鲁番市在2000—2004年间处于轻度失调,仅占样本量的1.88%,这主要与新疆整体的耦合度较高密切相关。具体来看,受区域社会经济和自然环境异质性影响,各地(州、市)城镇化与土地利用碳排放的耦合协调度差异明显,乌鲁木齐市由勉强协调转向优质协调,耦合协调度由0.561增加至0.956,昌吉州、喀什地区由勉强协调转向中级协调,克拉玛依市由濒临失调转向中级协调,克州、和田地区、阿勒泰地区、阿克苏地区由勉强协调转向初级协调,吐鲁番市由轻度失调转向勉强协调,伊犁州由勉强协调过渡到初级协调,而后又回到勉强协调,塔城、博州由勉强协调过渡到初级协调,而后又转向濒临失调,巴州由勉强协调过渡到中级协调,而后又转向濒临失调。其中处于濒临失调和勉强协调的地(州、市)主要是由其城镇化水平较低造成的。新疆城镇化总体上处于中期成长阶段,人口、土地、经济、社会各维度城镇化均呈加速之势,但由于新疆产业较为落后,资源禀赋相对较差,发展模式较为粗放,能源利用率不高,其城镇化快速发展引起能源大量消耗的负向累积作用日益凸出。 图12 新疆新型城镇化与土地利用碳排放的耦合协调度Fig.12 The degree of coupling coordination between new urbanization and land use carbon emissions in Xinjiang 本文刻画了新疆各地(州、市)2000—2018年城镇化发展水平和土地利用碳排放情况,运用偏最小二乘法和耦合协调度模型对二者的影响程度和耦合关系进行探析。主要结论如下: (1)研究期内,各地(州、市)综合城镇化水平波动增长,人口城镇化所占比例逐渐降低,经济城镇化和社会城镇化占比稳步升高。按城镇化水平变化趋势,将其划分为缓慢发展阶段(2000—2004年)、快速发展阶段(2004—2014年)、稳定发展阶段(2014—2018年)。 (2)时间上,新疆土地利用碳效应由碳吸收转变为碳排放,净碳排放量由-1.45×107t增至2018年的12.69×107t,年均增长速度为7.86×106t/a;空间上,各地(州、市)土地利用净碳排放以乌鲁木齐市、克拉玛依市为高碳源区向周围扩散,总体呈北高南低的空间格局,且2004年后各地(州、市)净碳排放相对差异逐渐缩小。 (3)人口城镇化对新疆土地利用碳排放的影响较小,以抑制作用为主;经济城镇化、社会城镇化、土地城镇化对新疆土地利用碳排放的影响较大,以促进作用为主;其中人均国内生产总值、第二产业增加值、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资总额、建成区面积是极重要的驱动因素。 (4)各地(州、市)城镇化发展与土地利用碳排放的耦合度较高,且均呈上升趋势;耦合协调度空间差异明显,平均值由0.542增加至0.607,年均增长0.67%,由勉强协调向初级协调转变。城镇化发展与土地利用碳排放具有良好的共振性,趋于同步协调发展,表明新疆城镇化发展的能源消耗积累效应日益凸出。 4.2.1与已有研究比较 与现有研究相比,本研究较好地刻画了新疆地(州、市)层面的新型城镇化水平、土地利用碳排放状况及二者间的耦合关系。本文的新疆土地利用碳排放格局与陈前利等[43]研究的新疆地级市CO2排放空间特征相似,但数值偏小,主要原因在于本文考虑了陆地生态系统的碳吸收功能。其中乌鲁木齐市的土地利用碳排放与孟梅等[26]计算结果相差无几。本文的新疆城镇化空间格局与宋香荣[44]等研究相近,但由于选取维度和指标体系不同,数值略有差异。郭辉[45]研究表明1978—2008年间新疆城镇化水平每变化1%,碳排放总量相应的会在相同方向变化1.516%,与同一时期本文的回归结果相近,同时本文补充了不同维度城镇化对不同区域碳排放的影响。曹祺文等[46]模拟结果表明2030年中国城镇化水平将达到70%,即处于城镇化后期阶段的中点,此时刚好对应碳排放水平峰值,与我国“碳达峰”目标相呼应,表明本文提出的城镇化与土地利用碳排放间的耦合规律具有一定的合理性。截至2018年,新疆有6个地(州、市)处于城镇化中期阶段,7个地(州、市)处于城镇化前期阶段末尾,城镇化与碳排放处于正向促进作用,这与本文测算结果相符合。仅有乌鲁木齐市的综合城镇化水平在2018年超过70%,但其碳排放尚无达峰迹象,这与假设的耦合规律并不一致。主要原因在于乌鲁木齐是新疆的政治、文化、经济中心,是我国向西开放的重要门户,受政策扶持作用和在疆内的独特优势,该区域吸引力了大量的人力资源和产业投资,城镇化进程快速推进,但其经济结构偏重、能源结构偏煤的发展现状并未得到改变。 4.2.2政策建议 基于上述分析,本文从城镇化发展和低碳经济视角,为提高新疆各地(州、市)碳排放效率,促进城镇化绿色发展,提出以下建议: (1)优化产业结构,把握“一带一路”机遇。2018年新疆三次产业结构比为13.9∶0.3∶45.8,多以资源型产业为主,产业发展模式相对粗放,其中农业缺乏精深加工,产品附加值不高,工业科技含量低,投入产出效率不高,服务业配套设施不完善。其中工业能耗占总能源消耗的73.86%,年均增速高于全国平均水平5.71个百分点[47]。未来新疆应找准定位,加快工业绿色转型,乘借“一带一路”的东风,大力发展物流仓储、交通运输、食品加工、生态旅游等产业[48],促进口岸经济、绿色经济的发展,从而实现产业结构的高级化。 (2)提高能源利用效率,完善能源消费结构。现阶段新疆能源消费结构仍是以煤炭等传统能源为主,能源消耗强度高且利用效率低下,造成了大量的能源浪费和严重的环境污染。与此同时,新疆独特的地质构造和气候环境孕育了丰富的自然资源,境内拥有丰富的风能、太阳能、沼气等清洁能源[49]。未来新疆的能源消费应注重开源和节流,一方面要加大清洁能源的开发和利用力度,促进能源消费结构的多元化;另一方面要加大科技研发的投入力度,进一步提高能源的利用效率。 (3)避免过度扩张,有序推进城镇化建设。新疆快速的城镇化发展引起了农业人口的快速非农化和建设用地的过度扩张。新疆绿洲面积有限,城市水土资源承载能力较低,过速的农业人口非农化导致人口超载,加剧了区域的生态压力。此外,建设用地的过度扩张在减小碳汇面积的同时,也造成了耕地破坏、草地退化等土地资源浪费现象。未来新疆应结合绿洲承载规模,适度控制城镇化进程。 根据孙东琪等[50]的研究,未来十几年新疆建设新型城镇化约需1.08万亿元的资金。受限于自然本底制约和社会经济发展需要,新疆土地利用碳排放的EKC曲线趋势难以改变,但是如何通过产业调整、技术投入和政策引导,使能源消耗成本逐渐内部化,进一步缩短到达“拐点”的时间,将是未来研究的重点。此外,由于数据等方面限制,本文仍存有一些不足之处,如西气东输等工程可能造成隐含碳排放,使得东部地区的部分能源消耗被转嫁到西部地区[12],因此本文对新疆碳排放的测算值可能高于实际产生值。同时,本文所提出的城镇化与土地利用碳排放的耦合规律也有待于在其他区域做进一步验证。

3 结果与分析

3.1 新疆各地(州、市)城镇化水平分析

3.2 新疆土地利用碳排放时空格局

3.3 新疆城镇化对土地利用碳排放的影响分析

3.4 新疆城镇化与土地利用碳排放的耦合分析

4 结论与讨论

4.1 结论

4.2 讨论