改善颗粒物污染的道路绿地植被屏障研究进展

2022-07-30任飞虹邱兆文

任飞虹,白 骅,邱兆文,田 顺

1 长安大学建筑学院, 西安 710061

2 长安大学汽车学院, 西安 710064

空气污染是一个重大的全球性问题,影响当今世界人民的健康。颗粒物(particulate matter, PM)是全球城市环境的主要空气污染物之一。世界卫生组织根据空气动力学直径将其分为粗颗粒物(coarse particles, PM10),细颗粒物(fine particles, PM2.5)和超细颗粒物(ultrafine particles, PM0.1)[1]。PM10既有自然来源,也有人为来源,但PM2.5和PM0.1几乎都是人为来源(包括住宅供暖和交通排放等)[1—2]。颗粒物对公众健康有负面影响,特别是小颗粒物对人体健康的风险更大,因为它们可以深入肺泡,影响神经系统,甚至进入血液[3]。颗粒物污染还会影响包括气候和农业在内的生态系统,并产生严重的经济代价[3—4]。近些年,虽然空气质量得到部分改善,但全球84%人口仍然暴露在超过世卫组织指南的颗粒物水平中[1],持续的高空气污染水平将进一步导致严重的健康影响[5—6]。

作为颗粒物污染的主要来源,与交通相关的颗粒物一直是研究人员关注的主要焦点[7—11]。在城市地区,绿色出行方式(步行、骑行)的倡导却增加了交通污染对公共健康的威胁[12]。为了更好地实现人口可持续性,道路绿地作为屏障在城市中被广泛建设,并越来越多地被纳入城市规划[13]。植被可以成为减轻空气污染的有效工具,如路侧植被屏障后的空气污染水平降低[14—15],植被屏障增加颗粒物的沉积和清除量[16—17];同时植被可以在生态系统的多个方面发挥作用,如减轻气候变化的影响[18],缓解城市热岛[19—20],减少噪音污染[21—22],以及改善人口健康状况(如降低死亡率、提高出生率、减少肥胖率)[19,23—24]。然而,也有研究表明绿地植被会导致空气质量恶化,如在街道峡谷中建造植被可能导致颗粒浓度增加0% — 99.7%[25—26],茂密的行道树甚至会使人行道上的PM10和PM2.5浓度分别增加123%和72%[27],而且行道树会增加街道行人的气体污染物暴露[28],密集的绿化带导致局部二氧化氮浓度增加[29]。

道路绿地是否可以改善局部颗粒物污染仍没有定论,且植被屏障的最佳配置和植物构成尚不清楚。本文旨在深入梳理总结街道峡谷和开放道路两种典型的道路绿地植被对颗粒物污染的影响,并提出改善对策和植被屏障设计建议,优化道路绿地的植被规划,降低路侧环境的颗粒物污染水平。

1 植被对颗粒物污染的影响途径

植被对空气颗粒物污染的影响主要通过三个基本途径[30]:(1)通过沉积作用消减颗粒物。园林植物叶和茎表面可滞留空气中的颗粒物,这些颗粒物通过再悬浮、雨水冲刷或叶子脱落等从植物冠层中去除,达到净化空气的作用[31]。利用沉积速度可估算植被在城市或局地范围内清除的总颗粒物[32]。一种广泛使用的软件i-Tree (https://www.itreetools.org/)可通过估算树叶的沉积量来评估城市树木的效益[33]。(2)通过改变气流影响颗粒物的扩散。目前植被的空气动力学效应已广泛用于道路附近的微环境,尤其是利用道路绿地局地气流的变化有效改变局部空气质量[23, 34—37]。在城市尺度上,空气动力效应是影响颗粒物污染的最重要因素,通过扩散作用消减PM2.5污染甚至比沉积更有效[38]。而在街道尺度上,通过沉积减少的颗粒物浓度会被街谷中植被对气流的阻塞效应抵消,导致更大的颗粒物污染浓度(尤其是PM10)[39]。(3)植物在生长发育过程中,本身释放生物类颗粒物和挥发性化合物。但是在考虑城市环境的空气质量的传统研究中,植被的生物排放通常被忽略,因为与人为污染源相比,它通常微不足道[40],其对微尺度空气质量的影响有待进一步阐明。

2 植被组成及群落结构设计

植被屏障改善颗粒物污染的复杂性是由多种混杂因素造成的。植物的复杂多孔结构通过捕获颗粒物或改变空气流动来改变道路附近的空气污染水平[41—42]。因此,植被类型、高度和厚度等特征都会影响场地内气流变化和污染物沉积,且空气流动和植被沉降作用在街道峡谷和开放道路也有本质不同[39, 43]。

2.1 植被屏障高度

在种植空间有限的城市地区,只有从地面到冠层全覆盖的低矮密集植被屏障才能有效减少空气污染。树冠下有开口的观赏树木会导致下风向PM2.5浓度更高,同时降低风速[44]。类似于固体噪声屏障的绿色屏障,可以更好地阻碍来自道路的气流,降低人行道的颗粒物浓度。在街道峡谷内,随着树冠高度增加,树冠对空气流场的阻滞和拖拽作用随之增强,进入街道峡谷内的空气流场强度减弱,特别是树冠高度超过建筑物高度后,漩涡中心难以进入到街道峡谷内,流场强度越弱污染物积累越明显[45—46]。当植被屏障整体高度低于建筑物时,屏障高度对污染物的扩散影响不大,如在平行风向的街谷,当绿篱高度在0.9m以下,随绿篱高度增加,人行道PM10浓度下降,而当绿篱高度达到0.9m后继续增加,人行道PM10浓度不再降低[47]。但是当高度接近甚至超过建筑物高度后,会导致污染物积累明显加重[11, 46]。因此,较高的绿色屏障可降低人行道的污染物浓度(因为更好的屏蔽)[18, 48],而较高的植被屏障会增加颗粒物浓度。

植被屏障在开放道路和在街道峡谷中的作用不同。行道树和其他植被为道路和邻近人群之间提供了一道屏障,这种屏障效应导致颗粒物在植被迎风面积累[49]。在植被屏障的下风处,也就是在植被的后面,形成一个尾流区,颗粒物浓度随着与道路距离的增加而降低。植被屏障高度通常4m — 5m或更高时,超过邻近道路上运行的典型机动车的排放高度,会迫使污染物不断上升或穿过植被,植被屏障背后的空气污染量明显减少,但植被高度低于大约4m时,污染物可在低屏障下风处无阻排放[49—50]。

2.2 植被屏障厚度

植被屏障的厚度为截获或扩散的颗粒物提供停留时间,并起到减少湍流、降低风速、增加气流阻塞的作用。植被厚度迫使气流通过屏障的距离变长,同时增加从污染源到下风向行人的距离。街道峡谷内,随着植被屏障厚度增加,植被边界与建筑物之间的空间距离减小,阻碍气流进入街道峡谷内的下洗通道,同时漩涡从街道峡谷流出的上洗通道空间减小,使空气流场强度被二次减弱,继而加重颗粒物的积累。这和街谷内植被屏障高度增加时所表现的趋势一致[46]。

图1 开放道路环境中的植被屏障示意图 Fig.1 Schematic diagram of vegetation barrier in open road environment

植被屏障厚度是开放道路绿地的主要物理特征,对开放道路上近路植被屏障厚度的影响进行模拟、试验和实地调查,发现随着植被屏障厚度和高度的增加,污染物消减效率会进一步提高[50],一般植被屏障最小约5m厚,最佳厚度接近10m或更厚(图1)[51—53]。此外,有研究利用下风向峰值浓度点到源路的距离(distance to maximum concentration, DMC)计算有效的植被屏障厚度,在DMC后设置植被屏障或增加DMC后的屏障厚度,可提高颗粒物消减效率[51]。有效降低空气污染所需的屏障厚度也与植被的孔隙度或密度有关。

2.3 密度/孔隙度

植被屏障的密度或孔隙度决定屏障内部的空气流动。植被密度通常用叶面积密度(leaf area density, LAD)、叶面积指数(leaf area index, LAI)、冠层密度(canopy density, CD)和孔隙度来表示。在街道峡谷,植被密度或孔隙度是研究离散度和/或沉积度的重要植被特征[34, 54]。虽然过去的研究分析了密度参数之间的关系,但未来在研究沉积和扩散时,这些参数还需要标准化选择[25, 55]。CD和LAI主要影响街谷PM2.5的日变化,稀疏和中等CD可降低颗粒物浓度[54],为了平衡绿色街道的环境效益和景观效益,CD和LAI的最佳范围分别为50% — 60%和1.5 — 2.0[56]。LAD的一般考虑范围为0.2 m2/m3— 5.12 m2/m3[41—42],街谷内颗粒物的积累随着LAD的增加而增加,这是因为增加LAD虽然会在一定程度上增加植物的吸附能力,但是其空气动力学效应带来的流场变化将最终导致街谷内污染物浓度的上升[57],LAD达到3 m2/m3之后继续增大,PM10浓度不再明显升高[47]。当植被孔隙度减小,街谷内气流速度逐渐降低[58],颗粒物在街道峡谷内积累[59]。未来进一步评估风向、街谷高宽比和LAD的关系才能更好地组合这些变量。

在开放道路,颗粒物消减效率随着CD,LAD,LAI和郁闭度的增加而提升,随着孔隙度的增加而降低[50, 60—63]。有效降低污染的LAD在不同的屏障厚度条件下的消减效果不同[64]。为了减少50%以上总悬浮颗粒物(total suspended particles, TSP),并保持健康的绿化带,CD和郁闭度的最佳范围为70% — 85%[63, 65]。植被孔隙度增加,风速降低,接近地面的颗粒物浓度增加。消减TSP和PM10的最佳防护林孔隙度分别为20% — 40%和10% — 20%[60, 62]。当防护林孔隙度为15%时,PM10消减效率最高[66]。当CD达到85%以上,孔隙度达到40%,植被不再是多孔渗透结构,而类似坚实的固体屏障影响颗粒物的扩散,污染物消减效率不再提升[18, 62]。

2.4 群落结构

图2 街道峡谷环境中的植被屏障示意图 Fig.2 Schematic diagram of vegetation barrier in built-up street canyon environment

在街道峡谷,行道树会降低街道上的风速,仅种植乔木会显著增加人行道的颗粒物浓度[41]。虽然绿篱也降低街道峡谷内的风速,但对风速的影响小于乔木[42],绿篱通过产生局部涡旋,将颗粒物转移到人行道[43, 48]。种植绿篱会减少24% — 61%的污染物暴露。低渗透性和高大绿篱对减少人行道的颗粒物效果较好,而与道路两侧的绿篱相比,街道峡谷中央的单一绿篱可以最大程度消减颗粒物浓度(图2)[43, 67]。通过评估绿篱对风速和街谷高宽比的敏感性,可以模拟获得绿篱的最佳高度。在理想街谷模拟研究中,绿篱的最佳高度范围在0.9—2.5m[48]。但仍需要在不同的街道高宽比下进行研究,总结不同环境下绿篱的合适高度。

开放交通廊道沿线的植被对颗粒物消减作用的研究中,任何植被类型都可以消减TSP浓度,而灌木(绿篱)、乔木-灌木和乔木-草本组合对PM2.5浓度的消减效果较好;单一乔木可以消减TSP污染,但无法消减PM2.5污染[50, 60]。灌木-小乔木组合和乔木-灌木-草本组合分别在主干道和次干道上对PM10具有最大消减效率[66]。使用绿篱或乔木-灌木(绿篱)组合是降低植被屏障后颗粒物浓度的有利选择[14, 68]。

综上,植被效应是由建筑环境的几何形状决定的。在街道峡谷,如果没有充分规划植被配置,可能会恶化空气质量[20, 26,41—42]。而在开放道路环境中,乔木-灌木组合的高密度植被可作为改善空气质量的屏障[10, 14, 62, 69]。

3 植被物种选择

植物表面滞留的颗粒物或在湍流中重新悬浮在大气中,或被降水冲走,或随着树叶和树枝掉落到地面[70]。这些颗粒物可能会影响局地的空气、水和土壤,在选择物种时,需要考虑植被周围的土地用途。同时,某些物种能更有效地净化空气质量,在考虑植物屏障的设计时,应尽可能选择最优的植被物种。另外,应注意所选物种能否在特定区域保持良好长势。

3.1 叶片物候格局

叶片物候描述叶片从萌动生长到衰老落叶的周期性活动,常绿树种在全年都保留有功能的叶片,而落叶树种通常在冬季或旱季缺少功能性叶片。由于叶片在颗粒物沉积中具有重要作用,绿地植被的叶片寿命决定了沉积作用的时间长短。因此,在沉积效应方面,常绿树种比落叶树种更有利,叶季较长的落叶树种优于叶季较短的落叶树种[71]。然而,常绿树种可能比落叶树种更容易受到某些环境胁迫(如气候变暖)[72],对可持续的生态系统具有潜在影响。如果全面了解局地尺度污染物随时间的通量,可以根据最合适的叶片物候格局选择树种。然而,这样狭窄的树种选择标准会忽视植被提供的其他生态服务(如降低城市热岛效应[19]),以及植被提供的重要心理和社会效益[73]。

3.2 叶片形态

叶片大小和形态差异是影响颗粒物沉积的重要因子。通常小叶树种比大叶树种对降尘更有效[74]。在沉积交通污染相关颗粒物的叶片特征研究中,叶片大小在颗粒物沉积中具有重要作用,且叶片大小与颗粒物积累呈负相关[75]。针叶树种比阔叶树种具有更高的沉积速度[16, 76],更有助于减轻街谷内空气污染程度[57];针叶树种中,松类比柏类具有更高的沉积效率[77]。这可能是由于长而窄的针叶缩短了扩散路径,导致相对较小的沉积阻力[76]。

对于阔叶树种,虽然叶片形状对颗粒物沉积的影响程度小于叶片表面特征,但叶片形状确实会影响颗粒物的沉积[77—78]。许多研究发现,复杂形状的叶片通常比简单形状的叶片对颗粒物沉积更有效[78—79],这可能是由于叶片形状对叶片周围气流的影响不同[80]。因此,针状、小而复杂的叶片比其他类型的叶片具有更大的颗粒物沉积潜力,建议进一步细化研究不同针叶形状的沉积效果。

3.3 叶表面特征

叶片的某些表面特征对沉积有积极影响。一般来说,粗糙的叶表面比光滑的叶表面更有效[2, 70, 81]。毛状体、表皮蜡质、表面脊状和气孔都是对颗粒物沉积有利的微观形态特征[71, 82—84]。毛状体是颗粒沉积最有效的微形态特征[78, 80]。PM2.5沉积量与叶片毛状体之间明显相关[76],与沟槽比例和气孔大小呈正相关[84]。阔叶树种的沉积随着叶表面微粗糙(以叶面沟槽和脊纹为特征)的增加而增加[71],针叶树种(松柏科)的气孔密度和表皮蜡质含量与沉积量增加呈明显相关[85]。而且在叶片对颗粒物沉积过程中,表皮蜡质超微结构也很重要[74,85—86]。此外,叶表面微结构对滞留不同粒径颗粒物和物相组成具有选择性,叶片的纹理、叶脉间的槽深、气孔开孔可镶嵌或附着不同粒径的颗粒物[81, 87]。因此,粗糙的叶片表面(包括毛状体、沟槽和脊纹)比光滑表面更有利于颗粒物沉积,表皮蜡质和气孔性状也对颗粒物沉积起着重要的作用。

3.4 树冠形态

树冠形态对局部风环境具有重要影响。对单株阔叶树模型和针叶树模型进行风洞测试,发现锥形的针叶树在较低位置对风有较大阻碍,近似圆形的阔叶树在冠层中间位置对风的阻碍更强。低冠幅和孔隙度小的阔叶冠形树木,可保证街道峡谷下方的空气流通,降低PM10的积累[67]。此外,不同风向条件下树冠形态对颗粒物浓度的影响不同,垂直风向下,球形树冠能更好控制街谷背风侧高浓度污染,卵形、倒卵形、伞形其次,而塔型和圆柱形效果最差;平行风向和倾斜风向下,倒卵形树冠效果最好,圆柱形、卵形、球形其次,而伞形和塔形效果最差[47]。

3.5 植被的释放物质

植物在生长发育过程中会释放生物颗粒物(如孢子和花粉)和生物挥发性有机化合物(如异戊二烯、萜烯、烷烃等)。i-Tree模型提供了世界各地多种植被的空气排放数据[88]。释放大量花粉的树种会增加过敏和哮喘的发病率[73]。因此,在城市道路绿地规划选择树种时,花粉过敏原应该是一个重要的考虑因素[89]。在改善空气质量的种植计划中,特别是在弱势群体(如学龄儿童)经过的地方,应避免选择具有这一特征的树种。

生物挥发性有机化合物经过大气氧化,与氮氧化物结合会形成地面臭氧,这是一种对人类呼吸系统和心血管系统有急性和慢性影响的有毒气体[90];其氧化还会产生二次有机气溶胶,增加环境颗粒物浓度,对人类健康产生负面影响[91]。但挥发性有机化合物对微尺度空气质量的影响仍有待进一步阐明。

3.6 环境胁迫的耐受性

城市道路环境会对植被造成极大的压力。因此,植物对相关环境压力的耐受性作为适宜性指标,应优先于其他功能[92]。如果植被缺乏环境胁迫的耐受性,无法保持个体的完整性,会在屏障中形成缺口,无法有效消减颗粒物浓度,甚至可能导致颗粒物浓度增加。如松树虽然对降尘特别有效,但空气污染会降解松树针叶表皮蜡质,因此在污染严重的地点,松树可能缺乏长期生存能力[93]。同样,气孔导度低的植物虽然可忍受较高水平的气体污染,但对气体污染物的消减效率较低,因此可能更适合消减颗粒物污染的地方。气孔周围的微形态结构,包括蜡环和角质层拱,也可能有助于保护植物,免受颗粒物污染的胁迫。

4 其他影响因子的耦合

道路绿地植被对颗粒物污染的影响,受到其他因子的耦合作用,特别是道路特征和气象因素。

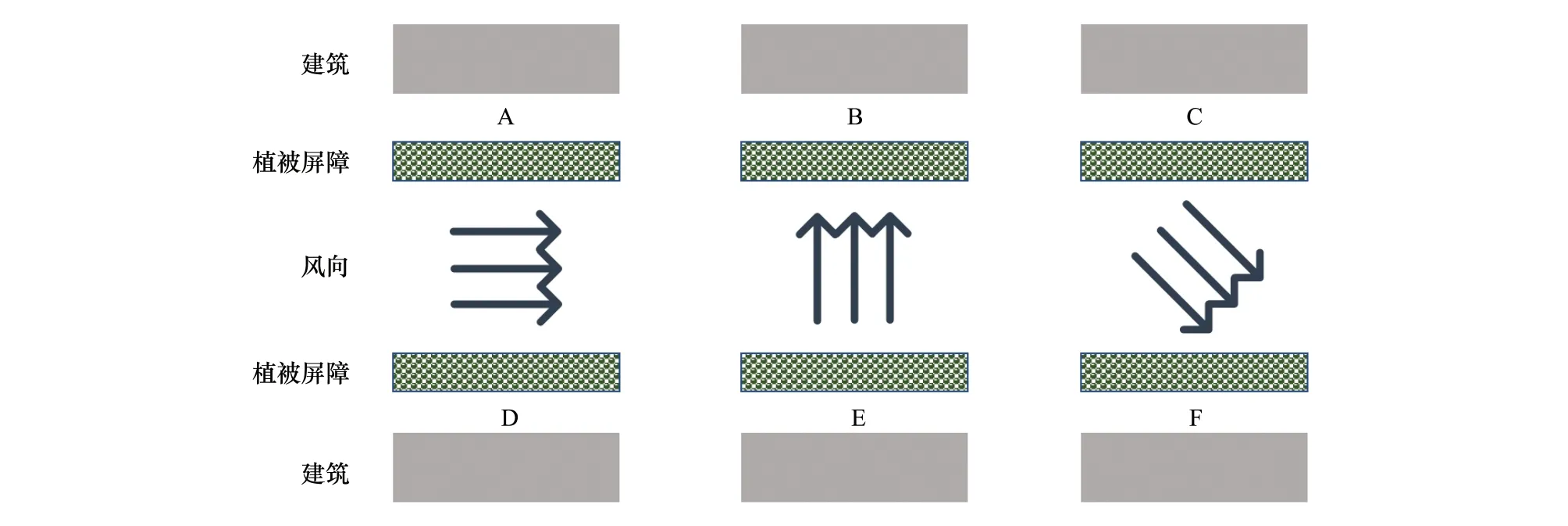

街道峡谷的高宽比与植被特征之间存在复杂的关系。由于空气流动模式的改变,高宽比显著影响污染物扩散[94—96]。在街谷植被研究中,根据街道高宽比(aspect ratio, H/W),一般将街谷分为中等街谷(0.5 街道峡谷的空气质量受湿度、温度、风速和风向等气象因素的影响。空气湿度是影响街谷颗粒物浓度最重要的因子之一[95],如严寒地区城市街谷底层PM10浓度与气象参数显著相关,其相关性顺序依次为湿度>温度>风速[99]。温度主要影响街谷的垂直对流运动,温度越高对流越强,局部颗粒物浓度下降越明显[57]。街谷内颗粒物浓度与风速呈负相关[100],且风速是影响街道峡谷PM2.5衰减的最显著因子之一[56]。风速越大,颗粒物聚集程度越低,不同粒径颗粒物浓度差异越小,其中PM10和PM2.5的扩散受风速影响最明显;风速达到9.35m/s后,继续増大风速对削弱颗粒物聚集的效果不大[46]。另外,街道峡谷内研究的典型风向包括垂直风向、平行风向和倾斜风向(图3),不同风向的风速降低会导致污染物浓度出现不同程度增加。种植乔木的街道峡谷中,在垂直风向下,街谷背风侧浓度较高,迎风侧浓度较低[101];在平行风向和倾斜风向下,街谷两侧的污染物浓度都增加[39, 42]。不过,也有研究与上述街道峡谷污染分布相矛盾的结果。例如,伦敦市中心马里波恩社区案例中,平行风向下植被会降低颗粒物浓度[45]。 图3 街道峡谷走向与主导风向关系示意图Fig.3 Schematic diagram of relationship between street canyon trend and dominant wind directionA和D:平行风向的两侧Either side of a parallel wind direction,B和F:迎风侧Windward side,E和C:背风侧 Leeward side 开放道路的空气质量也受湿度、风速、风向和温度等气象因素的影响[37]。细颗粒物(PM2.5和PM1)与气象因素之间的相关系数大于粗颗粒物(TSP和PM10)[102]。以往研究表明,相对湿度对PM10衰减的影响最大,风速次之,温度影响最小[66]。对风向的研究主要集中在评估垂直风条件下的污染物浓度,而不同风向会影响植被屏障后颗粒物减少幅度[14]。在气候温暖的地区,如中国、孟加拉国,通过植被屏障可以显著降低污染物浓度[9, 60, 62, 82],而在气候寒冷的地区(如芬兰),植被影响污染物水平有限甚至没有影响[103]。 植被屏障的各项设计参数(高度、宽度、密度/孔隙度和群落结构等)不仅相互关联,而且与其他外部因素密切相关。植被屏障高度要根据植物种类或规划要求确定;屏障宽度受种植空间的限制;植被最佳密度随屏障宽度的不同而不同;植被孔隙度受风速影响产生变化[34],相同植被组成的屏障孔隙度也会因立地条件(光照、温度、湿度、土壤等)影响而不同。此外,人为管理下的植被密度可能与在自然界或相对不受管理的植被密度有很大不同。因此,种植后利用管理干预来调节植被屏障的密度/孔隙度可能更有效。 道路绿地虽然可用于局部尺度上减少颗粒物污染,但主动控制(减少排放)仍然是跨尺度上最有效的策略。道路绿地的建设应该考虑特定场地环境因素[35, 104],如道路周围的建筑环境形态、气象因素(如风速和风向)和当地植被特征等[35, 105],并将植被的空气动力学效应和沉积效应结合起来,用于改善空气质量。 (1)对于街道峡谷,仅种植乔木通常对空气质量有负面影响,而绿篱由于阻碍底部空气流动,通常对颗粒物污染表现出积极作用。街道峡谷空气质量的改善与否取决于高宽比、植被密度和风向的组合。在中等街谷,可种植低矮植被(如绿篱);在浅街谷,可种植冠幅较小和间距较大的乔木;在深街谷,推荐类似于固体噪声屏障的绿色屏障。目前对街道峡谷中绿篱的研究数量有限,未来需要对不同高宽比和气象条件下适宜的绿篱尺寸和密度开展更多研究。 (2)对于开放道路,浓密高大的植被屏障对空气质量有积极的影响。在靠近道路和羽流最大浓度处设置植被屏障,可以有效消减污染物。距离道路越远的地方需要越高的屏障,以屏蔽污染物通量。在空间允许的情况下,可采用高密度植被(如乔木-绿篱组合)。植被覆盖度应从地面开始,延伸整个屏障。相对湿度对植被屏障消减颗粒物污染有显著影响,因此种植设计需要考虑气象和气候因素。不同气候地区植被对空气质量的影响存在差异,还需要进一步研究。 (3)在评估植被对空气颗粒物影响时,尤其在大规模种植计划中应考虑某些植物的生物性污染。植物叶原基为空气真菌的生长繁殖提供基质、植物大量排放花粉,会增加空气生物颗粒物污染;而植物大量排放挥发性有机化合物会增加二次有机气溶胶浓度,但同时也具有抑菌杀菌等环境效益,对于改善空气质量的道路绿地规划十分重要。建议进一步研究不同植物的挥发性有机化合物对微尺度空气质量的影响。 (4)在选择树种时,针状、小而复杂的叶片比其他类型的叶片形态更能有效沉积颗粒物。高气孔密度,高表皮蜡质含量(特别是针状叶)和能提升叶片粗糙度的特征(如毛状体、沟槽和脊纹)是对沉积更有利的叶片表面特征。建议进一步研究适合温带城市环境的树种叶片微形态,并针对微形态对颗粒物的影响,提供相关的树种数据。

5 展望