历史作为自由的转义

2022-07-14贺嘉年

摘 要:海登·怀特在《元史学》中提出的“反讽”概念在学界最受争议。从根源上看,反讽是话语无法表征历史实在时所产生的混乱无序感,它成为转义理论自身的否定性要素。反讽在《元史学》中存在三种运作模式,分别对应情节化模式中的讽刺剧、形式论证中的情境论和一种拒绝任何积极政治行动的意识形态。为了超越反讽状态,怀特提出审美与意识形态两种超越反讽的策略,前者倡导对历史复归一种隐喻性理解,后者强调在虚无主义与不可知论的背景下,历史学家主动承担阐释历史的使命。这两种策略殊途同归,都根植于人类的自由选择与主动创造。这也说明,任何历史意识都不可被还原为一套固定的“深层结构”,否则,就是对人类自由的侵损。

关键词:元史学;反讽;审美;意识形态;自由

海登·怀特在1973年发表的《元史学:19世纪欧洲的历史想象》中指出,历史意识存在隐喻、转喻、提喻与反讽四种“深层结构”,其中“反讽”概念在学界最具争议。怀特声称,此书的写作是一种“有意识的反讽”,它代表了“一种反讽意识对于反讽自身的反抗”[1]xii,还在不少地方提出“超越反讽”的议题。然而纵观《元史学》全书,怀特本人对反讽的定义并不够严谨,使用范围也过于宽泛,对“超越反讽”“以反讽对抗反讽”问题也是语焉不详。著名怀特研究专家赫尔曼·保罗(Herman Paul)、埃娃·多曼斯卡(Ewa Domanska)、汉斯·凯尔纳(Hans Kellner)、弗兰克·安克施密特(Frank Ankersmit)都曾撰文探讨怀特的反讽观,并以“反讽”概念为轴心,勾勒出怀特史学理论的宏观样貌。然而,上述论文对反讽概念的阐释侧重于还原怀特思想变化历程,其观点大多综合了怀特后期作品(《形式的内容》《转义实在论》等),对《元史学》本身的读解阐释并不充分。事实上,作为历史意识的“深层结构”之一,反讽与《元史学》所提出的历史文本显性分析层面——情节化模式、形式论证模式和意识形态模式之间,存在更为复杂的互动关系。就此,本文将以文本细读的方式,揭示反讽诞生的根源,并从语言学-美学、形式论与知性、意识形态与伦理三个层面解读反讽的运作模式,揭橥《元史学》的深层脉络,并试图探讨怀特“超越反讽”命题的可能方案。

一、反讽的根源

怀特认为,一部历史作品的显性分析层包含了情节化模式、论证模式和意识形态蕴涵模式,但在进行上述分析之前,历史学家需要预构某个事件发生的场域,将事件预构为感知客体,并想象诸历史实体之间的关系运作,这构成了历史文本的隐性和深度分析层,它的基础是“诗性的,一般是语言学的”[2]1。作为转义理论的模式之一,反讽首先是一种诗性构想,而非理性预设,它以语言学方式表征自身,构成对隐喻、转喻和提喻模式的否定。

作为历史意识的深层结构,反讽首先意味着对历史实在进行多样化想象的可能性,以及诗性想象走向破灭的必然性。一方面,作为一种语言学和修辞学的转义理论,反讽首先表现于言辞的自我否定,即修辞意义上的疑难(aporia),在书面的肯定与否定中暗含对于对立面的某种支持态度,这也折射出作者对自己本身陈述事件的存疑态度[2]49。另一方面,与其它三种隐喻类型相比,反讽具有“元转义”(metatropological)性质,因为在反讽产生前,人类只是单纯而诚实地使用隐喻,这种隐喻旨在表达一种关于实在的真实报道,而隐喻意味着言说者意识到陈述与它所再现的实在之间存在分歧差异。如果说隐喻、转喻和提喻还停留在学理探讨层面,那么反讽就折射出怀特的难言之隐,他正是利用反讽定义的含混性,让转义理论得以在建构与解构之间徘徊斡旋,并维持相对稳定。细读文本我们发现,转义理论本身就存在裂隙。在历史意识及其表征策略的变化过程中,一条核心线索是“对历史实在的实在性表现”(realistic representation of historical reality)问题[1]32。懷特指出,历史“实在”不是一种认识论意义上的对象,也不能单从审美或伦理角度解释,但我们可以首先对其进行某种范围划定,对诸历史实在间的关系进行想象,这种划界与想象行动本质上是语言行为[1]430。但为什么历史实在的连接模式与语言的言辞结构是直接等同的?图像、音响等其他形式为何不能表征历史?至少在《元史学》中,怀特并未提供充分论证,这导致他在两极之间游移不定:一方面,如果坚持历史实在可以被语词结构所意指,那么他就必须论证这种意指何以可能;另一方面,如果将历史完全视作话语的构造,那么就会面临取消历史实在、抹杀历史客观性的指责。“正是通过语言,真实世界构造了自身”,这不能不使人联想到福柯的历史观念。事实上在《元史学》出版同年,怀特专门发表了《解码福柯:地下笔记》说明转义诗学与福柯话语理论的内在关联,他认为福柯所有的作品都贯穿了一种“反讽精神”。在《词与物》中,福柯从根本上否认了事物本身(实在)存在自己秩序的可能,破除了语言再现论(representation)的神话,消除了语言对事物的主宰权威,转而探讨知识和理论生成的历史场域和等级空间,这就否定了“任何一门人文学科具有的本质的‘现实主义’”[3]。由此可见,反讽根源于实在与话语间的断裂之处,它源于斩断话语通道后,历史实在所释放的模糊性与无序感。

怀特虽然赞赏福柯破除了语词透明性与语言再现论的神话,但也对这种做法不无顾忌。当破除了“话语前景”与“历史实在背景”的二元结构时,词语就仅仅是世界的其他事物而已,这种去深度模式必然会陷入反讽,因为它致力于揭示每一种语言来表述经验时存在的矛盾,与此同时也破除了语言得以建立的事物真实性与恰当性。最终,反讽将把世界想象为“语言制成的牢笼,想象成一个符号之林”[2]292。从另一个角度看,怀特和福柯都强调语词的非透明性,认为语言是一种对象性的“肌体”(flesh),而语言的知性意义和指涉作用却被淡化,但如果没有作为媒介的语言,我们又何以理解历史文本?进一步讲,如果不借助指涉性语言,怀特留下的只能是沉默,连陈述转义理论的机会都没有。因而在“导论”和“结论”部分,怀特不得不承认《元史学》的写作本身就是反讽。

纵观怀特的学术著作,其实在20世纪80至90年代发表的论文中,他已经对“转义理论如何超越反讽”提供了一些解决方案,如修改“真实”的定义,转义语言能够建立一种新的“真实”,从而区别于指涉性语言所建立的符合论真实;转义理论不否认话语外部的实体存在,而是要打破对语言功能的简单认知,深入语言的复杂表现机制等[4]。但在《元史学》中,怀特采取的方法并非以“论”为证,而是以“史”为鉴,他不是直接为超越反讽提供确切的解决方案,毋宁说是通过展现19世纪的历史意识发展史,让反讽首先显现其自身。

《元史学》正文开篇就弥漫着话语与实在断裂的焦虑,这种反讽状态构成了19世纪历史学发展的起点,也最终成为其宿命。启蒙时代历史意识的深层结构是转喻模式,它侧重于对实在间关系进行因果论说明,然而这种说明已经存在反讽的危险。具体而言,转喻模式表征为一组组对立性二元结构,如理性与非理性、个体与人类、虚构与现实等。这些对立之间非此即彼,互相斗争,直至一方被另一方完全击垮。启蒙史家将“理性”设定为普世准则与绝对权威,却又将过去认定为非理性的混沌时代,过去与现在之间因本质不同而出现了断裂。为了解释非理性的过去如何变成理性的现在,启蒙哲学家不得不设想,人类的自然状态具备理性,只是后来因为各种原因而堕落,在这一过程中,宗教是罪魁祸首,它成为愤怒、激情、无知、迷信的非理性集合体。因此,社会的进步不是非理性向理性的历时性转换,而是非理性与理性在共时层面的比率变化:“人们并不是在理性成长与非理性的过程中发现历史过程的意义,而是在纯粹数量性的条件中找到这种意义,即一种最初有限的理性扩展到形式上由愤怒、激情、无知和迷信占据的经验领域。”[2]81

可以看出,转喻模式走向反讽的根源在于,它无法自洽性地说明,作为历史实在的过去与现在是如何联结在一起的。转喻模式通过抹杀历时性的转化,将历史还原为共时层面的力量斗争,非理性成为一种不能在时间中被消除的自在存在,人类的当下、理性的主体不可避免地会与非理性打交道,理性的胜利被设想为理想化的未来,而现在却处于永恒的斗争与裂解状态,这本身就与启蒙史家设定的理性秩序的普世性相悖;其次,启蒙史家意识到自身确立的特定真理都不明晰,根本没有昭示普遍真理,事物唯有物极必反的宿命,它“越是变化,越没有变化”[2]87。

在哲学层面,反讽是话语与实在的断裂与对抗;而具体到史学层面,反讽则揭橥了特定转义模式在想象、理解世界时存在的局限性。启蒙史学所导致的反讽,成为19世纪史学家与历史学家们“影响的焦虑”。怀特没有直接借反讽否认转义理论的合法性,而是让转义理论以不同的文本分析形式进行运作,反讽在历史意识发展的历史中不断澄明自身。因此,只有具体分析反讽的使用情境,考察反讽与情节化模式、论证模式和意识形态蕴含模式之间的互动关系,才能对“超越反讽”命题有更为深入的理解。

二、反讽的三重运作模式

历史作品的显性分析层包含了情节化模式、论证模式和意识形态蕴涵模式,他们与转义模式之间是显性-隐形、表层-深度的关系,分别对应历史文本的审美、认知与伦理层面。

当人类对实在关系的想象以语言形式呈现时,历史文本就进入了表层结构,此时,反讽从修辞龃龉首先转化为一个美学事件。怀特强调在历史文本的生成过程中,审美性的情节化模式具有优先性,如果历史文本想要区分于科学定律,就必须表现特定事件:“他(历史学家)先要揭露一组事件形式上的一惯性,而这组事件有着可辨别的开头、中间和结局,被人们视为一个可理解的过程。”[2]13对于读者而言,在阅读历史文本时,呈现于面前的首先是文本的编码形式,这种形式对应不同的故事类型,并首先给人以美学体验。具体而言,反讽一般以讽刺剧(satire)的形式出现,它假定浪漫剧、喜剧和悲剧类型中关于世界的想象并不充分[2]17,而讽刺剧向读者传递一种“挫败”“反救贖”“循环无尽”的审美体验。怀特对反讽的美学阐释主要借鉴了诺思罗普·弗莱的原型批评理论,尤其是后者对“反讽”与“讽刺”的区分。在《批评的剖析》中,弗莱认为讽刺剧具备六种相位,而反讽位居第五,起着承上启下的关键作用。首先,反讽对上一阶段的悲剧情景讽刺加以否定。如果说这种悲剧情景的讽刺强调主人公的人性、最小限度表现悲剧的不可避免性,并试图为灾难提供一套社会和心理的解释,那么反讽则强调“命运之轮平稳而且不间断地旋转”[5],它对社会改良嗤之以鼻,弥漫着对命运的无可奈何与逆来顺受;其次,反讽预示着讽刺的最后阶段,这一阶段旨在表现“难以置信枷锁下束缚的人生”,它昭示了无休止的痛苦与世界毫无希望、漫无目的的黑暗面[5]298。

虽然托克维尔、尼采、克罗齐都或多或少表现出对历史的反讽态度,但真正采用美学意义上的反讽模式进行历史写作的,只有布克哈特。怀特将布克哈特的成名作《意大利文艺复兴时期的文化》视为如同皮耶罗·柯西莫、拉斐尔笔下“色调悲凉”却“主题既富野性又显崇高”的画作。全书将意大利文艺复兴时期的礼仪、社会习俗、法律、宗教、文学、绘画、戏剧、庆典等大量素材统统组织在“文化”的主题之下,将任何与人类存在更为世俗的领域相联系的东西都转化成一种艺术。每一个历史事件都具备自身“内在的崇高形式”,这种崇高形式要求维持和凸显事物自身,拒绝以实用性或形而上学的名义对其进行宰制。布克哈特用一种诗性的语言,将文艺复兴运动比作流经两处绝壁的浪锋,层层拍打着两岸峭壁,并在其中闪转腾挪,而两岸峭壁分别隐喻了中世纪的宗教神秘主义,以及法国大革命所催生的“唯物主义、市侩作风和平庸”[2]307。“波涛”和“病变”是贯穿布克哈特历史书写的核心意象,前者意味着历史时期的不断变化,而后者则意指这种变化之间并不具备连续性,而且具有走向衰败的趋势。总之,布克哈特的历史书写“无论在它呈现的形式上还是它所指示为最有价值的内容上都是反讽的”[2]312,他像鉴赏考古文物一样挖掘历史信息,但却又指出通过这些信息我们并无法还原历史,因为历史的意义难以捉摸,无法确定,我们只能生存在朦胧含混、缺乏终极意义的历史浪潮中。

反諷的第二重运作模式是基于知性的形式论证。形式论证就是为历史文本提供一套形式的、外在的、知性的解释规律,用以解释历史的主题、目的、原因等要素。怀特认为反讽在形式论证层的具体体现是“情境论”,上文提及的布克哈特也是情境论史学的典范。在《文艺复兴时期的意大利文化》中,布克哈特的情境论方法体现在对形式论、有机论、机械论的综合之上。首先,布克哈特在将论著聚焦聚焦于宗教、文艺、习俗等具体历史史实,这符合一种形式论策略对是个体性人物与事件的关注;其次,布克哈特将文艺复兴定位在两个专制时期文化的“自由表现”上,他为分散的历史实体提供了一个聚合性的文化场域,完成现象的“相对性整合”,这体现出有机论对个体与整体关系的思考;最后,布克哈特揭示了文化现象之间的家族相似性,这体现出机械论对事物间运作规律的关注。但与此同时,情境论反对形式论背后的分散性冲动,也反对有机论背后的整合与抽象冲动,它是“从时间脉络中截取历史过程的片段或部分,对它进行共时性表现”,但这种表现却缺乏对历史规律的终极询唤,其开始的动机、终结的理由和决定性因素都永远是一个谜[2]26-27。

反讽的第三重运作模式是意识形态的蕴含。相比于情节化与形式论证,意识形态模式具有特殊性,它反映着作者对于历史知识本质、历史的功能作用等问题的伦理立场,这一立场与作者身处的时代密不可分。怀特将意识形态模式视作历史编纂的中枢环节,它“将一种审美感知(情节化)与一种认知行为(论证)结合起来”[2]36,这隐含着意识形态是历史书写者在编纂之前所产生的书写冲动,他渴望赋予自己的作品何种价值,然后才会采用合适的情节模式与论证模式加以表征。英国史学家凯斯·詹京斯甚至认为,意识形态蕴含模式先于其他历史文本的表层分析模式,甚至先于转义理论本身[6]。詹京斯的观点虽值得商榷,但毕竟指出了意识形态蕴含模式的独特性。怀特在《元史学》中并没有将反讽与某种特定的意识形态相关联,它似乎超脱于意识形态之外,但总体上倾向于消解一切承认积极政治行为的可能性[2]50。虽然反讽不对应某种具体的意识形态,但是它表达了对社会进步的讳莫如深,对社会变革的质疑与延宕,因而反讽与自由主义、保守主义更具有亲和性。例如,布克哈特的作品沉溺在过去的荣光之中,对未来却抱有悲观态度,这总体上是一种保守主义的意识形态;克罗齐坚持通过构建自己的精神哲学体系,将历史变成人类精神的自我运动与发展,他拒绝任何形而上学的历史目的与先验规律,但也否定了历史对于当今与未来的借鉴功能,这种观点代表了一种资产阶级的自由主义史观,二者都属于意识形态的反讽态度。

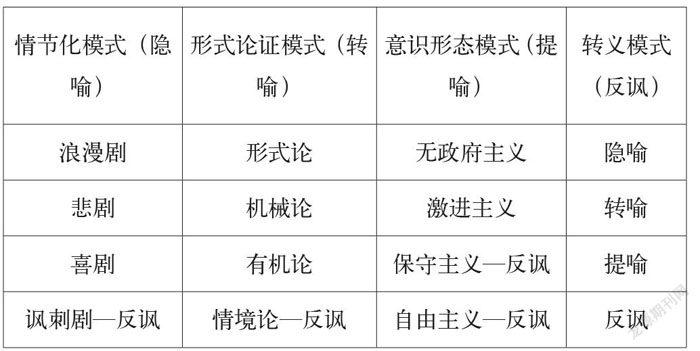

到此为止,我们从语言学、情节论、形式论与意识形态四个层面梳理了反讽的内涵:我们将诸要素的对应关系呈现为下表:

作为一种语言学模式,反讽是元转义的,它代表转义自身的否定性、辩证性;作为一种情节化模式,反讽表现为一种反救赎主题的讽刺剧;作为一种形式论证,反讽代表了对现象进行相对性整合的思维模式;作为一种意识形态,反讽代表了对一切积极政治行为的否定,它与自由主义、保守主义更为亲近。就三种表层分析模式与转义理论的关系来看,情节化模式与转义更具亲和性,它对应语言的隐喻模式;形式化论证侧重于分析事物之间、事物与全体的连接关系,因而深层是转喻性的;意识形态根植于书写者所在的历史语境,并从中还原出对历史的根本态度,其深层对应着提喻模式;转义模式自身蕴含话语与实在的根本性断裂,反讽是其最终形态。

三、超越反讽

如果说隐喻、转喻、提喻是人类运用语言把握历史实在的美好愿景,那么反讽标志着这一美梦的破裂,它不可避免地导致不可知论与道德相对主义。如果历史实在不能以语言把握,那么历史典籍的存在价值就受到挑战,甚至纳粹屠杀、日军侵华这样的历史铁证都将泯灭;而如果认定某种转义方式并不比另一种更“真实”,更能表现历史实在,这将导致对历史的评价陷入混乱,我们又如何解释很多历史文本被世人公认为“信史”呢?虽然上述问题可能已不在《元史学》讨论范围之内,但它毕竟是所有人文学者必须面对的议题,怀特虽没有专门讨论超越反讽的问题,但在字里行间已经流露出自己的态度。

在《元史学》结论部分,怀特认为“呈现历史图景的理论基础需要从道德和美学领域寻求”,每一种历史意识都在“诗性的或道德意识层次上有其自身存在的很好的理由”[2]539,唯独知性模式未被提及。笔者认为,怀特的转义理论如此讲求形式对称整饬,不可能在两处都漏掉“形式论证模式”,这其中的疏漏恰恰是怀特有意为之:他在有意淡化反讽与不可知论的联系,避免用符合论基础上的“真实”“客观性”去评骘转义理论,转义先于理性概念的形成,后者都是“未加批判在其上构成的”[2]536。美学与意识形态,成为我们理解反讽以及“超越反讽”命题的两条重要线索。

作为转义理论模式之一,反讽本身就根植于对历史实在的隐喻之上,情节化模式与转义模式之间是内在同构的,它们都基于对实在的非理性化、前理性化把握,汉斯·凯尔纳就指出,怀特是“提喻性地(作为一种修辞学)而非历时性地(作为一种转义逻辑学)使用‘主要的转义修辞手法’”[7]。反讽是对这种前理性化把握方式的质疑,然而这种否定性恰恰也承认了“用其他方式来表达的可能性”[8]。作为转义理论的最后阶段,反讽不仅是对先前某种特定转义策略的否定,也为整个转义理论注入转化的动力,因而它既是否定性的[2]45,也是辩证性的[2]49。超越反讽的美学路径,不是以非此即彼的方式设立转义理论的优先地位,而是强调要为历史文本的诗性、语言学深度分析提供可能空间:“这种精神结构(转义)仅仅只是人们在见到历史文献前就能采取的诸多可能姿态的一种,那么,人们就能为拒斥反讽自身提供一些理由。”[2]5例如,黑格尔早就看到语言与实在、精神与物质之间在当下不可弥合的反讽性根源,既然人生存在历史之中,我们就绝不可能指导关于历史的最后真理。于是,在《精神现象学》《美学》《历史哲学》中,黑格尔以提喻形式构建了喜剧式世界历史,我们可以隐约感觉到真理所采取的形式,对世界的感知经历了宗教、艺术、科学、哲学和历史的理解,绝对精神逐渐呈现其自身,并迎来更高种类意识的兴起,为超越意识与存在的分类模式提供了基础[2]167。尼采批判一切企图解释历史的努力,甚至抛弃历史解释本身,而运用一种纯粹的艺术模式构建历史。尼采考察了作为混沌意识的酒神与形式意志的日神相结合的古希腊悲剧,揭露文化堕落与反讽的根源。在《历史对于人生的利弊》中,尼采认为历史将变成一种艺术创造来服务生活,真正实现所谓的人类解放[2]438。克罗齐早年将历史涵盖在普遍艺术概念之下,他提出“语言学与美学的统一”,历史成为人类的审美创造。黑格尔、尼采、克罗齐以自己的方式完成对反讽的超越,不论其理论存在何种问题,他们都对历史学科的科学性、客观性提出了挑战,从学科对话融合的视角来说,从反讽向审美的复归,未尝不是历史学与文学、语言学的一次切磋对话。

復归隐喻不是对历史进行审美式的静观,而是对历史文本阐释与介入的实践行动,它呼吁读者不应将历史视作“重负”或者混沌之物,阐释并赋予历史意义,既是史家的责任,也是人类自由力量的确证。怀特特别提到维科与黑格尔笔下的“反讽”所蕴含的意识形态色彩:维科在《新科学》中将反讽视作崩溃的意识模式,如同晚期罗马帝国一样礼崩乐坏、战乱频繁,君王作威作福,民众巧言令色,社会陷入一片动荡[2]289;黑格尔笔下的“反讽”是人与人之间、人与社会之间的隔阂状态,人们争相逃避责任,空然谈论美德,私下劣迹斑斑[2]150。如果考察怀特生平与《元史学》的成书时间,我们不难发现这种反讽意识已经弥漫于当时历史哲学界之中。在怀特看来,两次世界大战让历史学和历史哲学界充斥着一种强烈的怀疑感,人类对历史的认知似乎并不能对现在与未来有所裨益,而对未来的恐惧与怀疑,又促使人们不断沉溺于对历史的狂热想象之中。另外,传统历史学坚称它兼具“艺术性”与“科学性”,但随着语言论哲学的兴起,传统的模仿论已经不能完全解释艺术作品与历史文本,这为怀特重新探讨历史的审美性提供了空间。超越反讽,就意味着“重新确立历史研究的尊严,使之与整个知识群体的目标和目的相一致,也就是说,改造历史研究,使历史学家积极加入到把现在从历史的负担下解放出来的运动中去”[8]44。赫尔曼·保罗指出,怀特的反讽可以分为“认识论的”(epistemological)与“意识形态的”(ideological),前者质疑“历史学家表征过去的能力,这种表征方式契合于隐喻、换喻和提喻方式所建立的真理准则”,而这种对事物的不可知态度正是怀特所极力避免的;意识形态的反讽则是对现实处境的消极态度,超越反讽,就是要重塑“历史与政治、过去与未来、书写历史与创造历史的关系”[9]。从这一角度来说,《元史学》确实做到了对反讽的超越,纵使转义理论一经提出就饱受争议,但它毕竟开创了历史文本的全新解读模式,不论对叙述主义历史哲学还是文学理论界的新历史主义批评,启示都非同小可。

四、结语

怀特的反讽观为我们带来了哪些启发?《元史学》从出版至今已经历48年,作为一种具体的历史诗学批评策略,转义理论似乎已从大热退潮,成为历史与文学研究的经典范式之一,我们确实可以分条缕析总结出反讽的诸层概念,但其意义不限于此。借助转义诗学,怀特打通了文学与历史的界限,将历史定义为叙述与表征形式,让我们不得不重新反思话语与实在的关系。构筑历史客观,还原历史实在,这是文学与历史共同的愿景,而反讽则成为悬在各种文本头顶的达摩克利斯之剑,昭示着语词与实在之间断裂的危险。更重要的是,《元史学》并非一个封闭性文本,反讽也不是转义诗学的末日审判,复归隐喻也好,“以反讽对抗反讽”也罢,它们都向世人展现了这样一种可能性,即“史学家与历史哲学家将自由地对历史进行概念化、理解其内容,以及用和他们自己的道德与审美愿望最相符合的任何意识模式来构成阐述历史过程的叙事。并且,历史意识将敞开胸怀,重新建立它与诗学、科学和哲学的宏大关怀的联系”。正所谓“文有所为”,在怀特看来,理论不是纸上谈兵,而是人类自由意志的担纲,采取一种方式阐释历史,也就在同时参与了历史的构造。《元史学》的导论体现出形式主义的缜密风格,结语“超越反讽”的展望又流露出相对主义的意味,任何转义模式都无法声称自己是对历史实体的最佳诠释,而为历史文本确立任何一套固定的“深层结构”,未尝不是对人类自由选择的侵损。由此可见,任何一种理论都不是一家独大,舍我其谁,假如依然幻想一种高屋建瓴、包罗万象的阐释策略,充其量不过是空中楼阁罢了。

参考文献:

[1]Hayden White. Metahistory:The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe[M].Baltimore:The Johns Hopkins University Press,1973.

[2]怀特.元史学:19世纪欧洲的历史想象[M].陈新,译.南京:译林出版社,2013.

[3]张京媛.新历史主义与文学批评[M].北京:北京大学出版社,1993:115.

[4]科恩.文学理论的未来[M].程锡麟,等译.北京:中国社会科学出版社,1993:65-67.

[5]弗莱.批评的剖析[M].陈慧,袁宪军,吴伟仁,译.天津:百花文艺出版社,2002:297.

[6]Keith Jenkins. On‘What is History?’From Carr and Elton to Rorty and White[M].New York:Routledge,1995:177-178.

[7]凯尔纳.语言和历史描写:曲解故事[M].韩震,等译.郑州:大象出版社,2010:228.

[8]怀特.话语的转义:文化批评文集[M].董立河,译.郑州:大象出版社,2011:3.

[9]Kuisma Korhonen,ed. Tropes for the Past:Hayden White and the History / Literature Debate[M].New York:Rodopi,2006:38.

作者简介:贺嘉年,复旦大学中文系博士研究生。