认识论信念与教师创新支持对大学生创造力的影响

2022-07-06刘芳丽扈春荣伊运恒

刘芳丽,扈春荣,伊运恒

(1.运城学院 教育与心理科学系,山西 运城 044000;2.衡水学院,河北 衡水 053000;3.运城职业技术大学,山西 运城 044000)

引言

国家之间的竞争归根到底是人才的竞争,是人才之间创造力的比拼。大学生是人才的核心。大学阶段属于求学期或创造力的准备期,对一个人一生的创造活动有着极为重要的意义。然而当前大学生的就业率不断下降、能力与学历匹配严重失调、工作灵活性差、科研实践参与度低、原创性成果稀少等现象,无不反映出大学生创造能力的欠缺。如何培养大批勇于创新、敢于创新、能够创新、持续创新的创造性人才,仍是当前高等教育亟待思考和解决的现实问题。明确哪些因素影响以及如何影响大学生的创造力,是解决这一问题的关键。

社会认知理论认为,个体的主体因素,如信念、动机等影响或制约着其行为[1]。认识论信念是个体关于知识本质和对知识如何获取的信念[2]。Hofer指出,个体的认识论信念越成熟,越倾向于主动建构知识,在不同的知识间建立联系[3]。创新的联想论者提出创新是个体将原本没有联系的观念建立联系的产物[4],距离越远的元素形成的创新观念越新颖。然而认识论信念是如何影响创造力的,有哪些变量能够在认识论信念与创造力之间起到中介或调节作用,依然值得探讨。因此,本研究选取认识论信念作为影响创造力的首要因素,探析认识论信念与创造力的关系。

在创造教育领域,大量研究与实践均已证实:创造力是可以培养的,而且教育能够促进创造力的发展[5,6]。其中教师起着至关重要的作用,教师通过教学策略的运用、教学评价的选择以及教育环境的创设等方式,可以对学生创造力的培养产生巨大影响[7]。教师创新支持是学生创造力的主要外部环境。因此,本研究选取教师创新支持作为影响大学生创造力的环境因素,考察教师创新支持对创造力的影响。

创造性活动是一项十分复杂且困难的冒险活动,创新自我效能感的高低对创造性活动的成功具有十分重要的作用。创新自我效能感是个体对自己在生活或学习中能否有创造性行为的自信心[8]。Jaussi,Randel & Dionne研究发现,创新自我效能感和个体创造力呈相关关系,在环境或心理因素和创造力之间起中介作用[9]。创造动机是激发个体将创造性潜能转化为创造性行为或成果的动力[10]。创造动机作为创造性活动的动力系统,能引起和维持个体的创造性活动,并产出创造性产品,对创造力的发展起着重要作用。内在动机与外在动机在协同作用的情况下,个体可能会有高水平的创造性行为和成果[11,12]。因此,本研究考察创新自我效能感和创造性动机作为中介变量,对创造力的作用。

综上所述,本研究试图探究认识论信念、教师创新支持对大学生创造力的影响,同时考察创造动机和创新自我效能感在这一影响过程中的中介效应,以期为提升高等教育创新型人才的培养质量提供依据。

1. 理论基础与研究假设

1.1 认识论信念对大学生创造力的影响

个体信念在很大程度上影响着其态度和行为方式,制约着个体的实际行为反应。目前已有一些关于认识论信念与创造力之间关系的研究,如杨小洋证实了中学生创造性思维与其个人认识论之间显著相关[13]。Zhou,Shen & Urhahne以大学生为研究对象,发现认识论信念与创造力之间呈正相关,认识论信念越成熟者,其创新表现也更好[14]。徐钏和刘文令研究发现中学生认识论信念的整合-建构信念、零散-接受信念维度能有效预测个体在创造力倾向的得分[15]。由此提出研究假设1:认识论信念对大学生创造力具有直接预测作用。

1.2 教师创新支持对大学生创造力的影响

创造力依赖于一定的环境,环境是创造力的孕育者和守门者[16]。对大学生而言,学校环境尤其教师行为对大学生创造力的影响具有非常重要的作用。教师创新支持是一种能够促进学生创新意识和创新能力培养的行为。从人际互动理论来看,教师的支持行为是能够被学生感知到的,对大学生创造力的影响具有重要意义。李金德和余嘉元研究发现教师创新支持对学生创造性思维有较强的预测作用[17]。刘占波研究发现教师支持可以显著正向预测大学生的创造力[18]。任炀研究发现本科导师制中导师的支持行为,为大学生的学习动机起到了正向作用,从而影响了大学生的创造力[19]。由此提出研究假设2:教师创新支持对大学生创造力具有直接预测作用。

1.3 创造动机与创新自我效能感在认识论信念对大学生创造力的中介作用

创造动机和创新自我效能感作为创造活动中的动力系统和主观信念,对大学生的创造力具有重要的预测作用。创新自我效能感除了能直接预测个体的创造性行为,还在环境变量、个体变量与个体创造性行为中起中介作用,间接地影响个体的创造力水平[20]。丁大伟研究发现高中生的认识论信念通过自主性动机的中介作用,影响到了个体的创造性思维[21]。黄春艳以研究生为研究对象,发现研究生挑战动机和愉悦动机两种创造动机与创造力呈显著正相关,创造动机对创造力有显著预测作用,同时研究发现创新自我效能感在创造性动机和创造性表现中起完全中介效应[22]。由此提出研究假设3:创造动机与创新自我效能感在认识论信念与大学生创造力之间起着中介作用。

假设3a 创造动机在认识论信念与大学生创造力之间起着中介作用。

假设3b 创新自我效能感在认识论信念与大学生创造力之间起着中介作用。

假设3c 创造动机与创新自我效能感在认识论信念与大学生创造力之间起着链式中介作用。

1.4 创造动机与创新自我效能感在教师创新支持对大学生创造力的中介作用

外部环境因素主要通过对动机等个体心理状态发生作用,进而对创造过程产生影响[23]。Ruzek等认为学生如果能够感知到教师的支持和鼓励,就越能积极进取,越能表现出较强的动机,解决所遇到的问题时也更加自信[24]。檀成华研究发现导师自主支持会直接促进研究生创造力,同时还会引起学生心理层面上的变化,通过增强学生的自主性动机和创新自我效能感,进而对创造力产生影响[25]。由此提出研究假设4:创造动机与创新自我效能感在教师创新支持与大学生创造力之间起着中介作用。

假设4a 创造动机在教师创新支持与大学生创造力之间起着中介作用。

假设4b 创新自我效能感在教师创新支持与大学生创造力之间起着中介作用。

假设4c 创造动机与创新自我效能感在教师创新支持与大学生创造力之间起着链式中介作用。

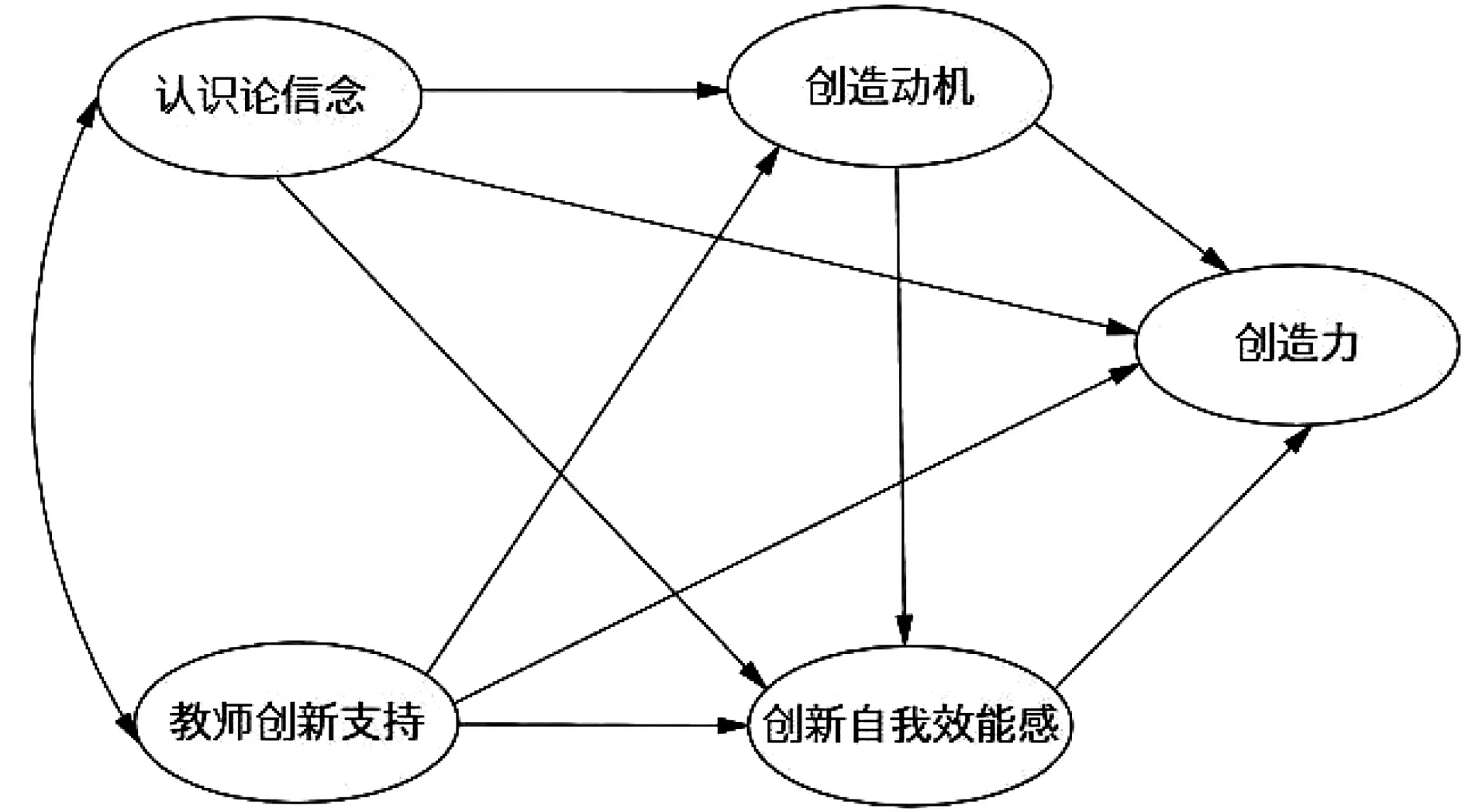

总之,基于上述变量之间的理论关系和研究假设,本研究建立了以认识论信念和教师创新支持为自变量,创造动机和创新自我效能感为中介变量,创造力为因变量的研究模型。如图1所示。

图1 研究模型

2. 研究方法

2.1 研究对象

本研究采用整群目的性抽样方式,选取山西省某校大学生作为研究对象,利用学期末开班会时机,现场发放615份纸质问卷,剔除填答漏项、答案选项一致等无效问卷,回收有效问卷570份,有效率为92.68%。样本特征如下:男生231人(40.5%)、女生339人(59.5%);大一学生155人(27.2%)、大二学生227人(39.8%)、大三学生138人(24.2%)、大四学生50人(8.8%);人文社科类学生297人(52.1%)、理工科类273人(47.9%)。

2.2 研究工具

2.2.1 认识论信念量表

使用周焱博士编制的大学生认识论信念量表[26],包括38个题项,由知识获得性、知识确定性、知识简单性、学习价值、学习速度、学习能力6个因子构成。采用Likert5点计分。认识论信念总量表和6个分量表的克隆巴赫α系数均在0.634~0.824之间,表明量表信度较好。量表6个因子间相关系数显著,AVE值为0.502,大于0.5,表明量表具有较好的收敛效度和区别效度。

2.2.2 教师创新支持量表

使用李金德翻译并修订Tierney和Farmer的上级创新支持行为量表而形成的教师创新支持量表[27]。量表包括15个题项,由物质支持、人际支持、教师创造特性、精神支持4个因子构成。采用Likert5点计分。教师创新支持总量表和4个分量表的克隆巴赫α系数均在0.618~0.908之间,表明量表信度较好。量表4个因子间相关系数显著,AVE值为0.677,大于0.5,表明量表具有较好的收敛效度和区别效度。

2.2.3 创造力自我报告量表[27]

采用由美国Runco教授等编制的创造力自我报告量表[28]。Runco认为RIBS用于测量个体创造力观念的生成表现,明确反映了个体在思维方面的创造性倾向和技能,可以为衡量个体的创造力水平和潜能提供新的标准。刘占波[18]对RIBS进行了修订。量表采用Likert5点计分,有24个正向计分题项,包括三个因子:创造力流畅性、创造力独创性和创造力灵活性。总量表和3个分量表的克隆巴赫α系数分别为0.847,0.614,0.758和0.723,表明量表信度较好。量表3个因子间相关系数显著,AVE值为0.523,大于0.5,表明量表具有较好的收敛效度和区别效度。

2.2.4 创造动机量表

采用石变梅[29]博士修订的适合中国大学生的创造动机量表,量表包括14个题项,由内在动机、外在动机2个因子构成。采用Likert5点计分。被试的得分越高,表示被试的创造动机越强烈。总量表和2个分量表的克隆巴赫α系数分别为0.805,0.722和0.640,量表信度较好。量表2个因子间相关系数显著,AVE值为0.646,大于0.5,表明量表具有较好的收敛效度和区别效度。

2.2.5 创新自我效能感量表

使用阳莉华[30]编制的适合中国大学生的创造自我效能感量表。此量表被王宇中教授收录在《心理评定量表手册(1999-2010)》[31]一书中。量表包括21个题项,由敏感性效能感、灵活性效能感、独创性效能感、流畅性效能感4个因子构成。采用Likert5点计分。总量表和4个分量表的克隆巴赫α系数均在0.661~0.874之间,表明量表信度较好。量表4个因子间相关系数显著,AVE值为0.503,大于0.5,表明量表具有较好的收敛效度和区别效度。

2.3 共同方法偏差检验

本研究采用Harman单因素检验法[32],将认识论信念、创造力、创造动机、创新自我效能感和教师创新支持5个变量的测量题项数据进行探索性因素分析,抽取出19个特征值大于1的公因子,且第一个公因子解释的方差百分比为18.97%,低于40%的临界值。这表明本研究可以排除共同方法偏差问题。

2.4 数据处理

首先,采用SPSS22.0软件对数据进行描述性分析、信效度分析和相关分析。其次,使用AMOS22.0软件进行结构方程模型分析,检验创造动机和创新自我效能感的中介效应,并对链式中介效应进行Bootstrap检验。

3. 研究结果

3.1 描述性统计与相关分析

对研究数据进行基本描述性统计和相关性分析,5个研究变量的均值、标准差、偏度、峰度和相关系数矩阵如表1所示。大学生创造力、认识论信念、教师创新支持、创造动机和创新自我效能感平均分在3.176~3.338之间,均高于量表中数3.0,呈现中等略偏高的水平。研究变量的偏度在-0.454~0.610之间,峰度在0.504~2.762之间。根据正态分布的基本原则,如果样本数据偏度绝对值小于2,峰度绝对值小于7,那么样本数据便呈现正态分布[33]。因此,本研究中所有变量的分布相对规律,所有变量数据均呈现正态分布。此外,相关分析结果显示,5个变量间的相关系数在0.174~0.575之间,呈中度正相关且均达到了显著性水平。其中,创造力与认识论信念(r=0.214,p<0.01)、教师创新支持(r=0.317,p<0.01)、创造动机(r=0.373,p<0.01)以及创新自我效能感(r=0.509,p<0.01)呈显著正相关关系;认识论信念与教师创新支持(r=0.174,p<0.01)、创造动机(r=0.233,p<0.01)以及创新自我效能感(r=0.245,p<0.01)呈显著正相关关系;教师创新支持与创造动机(r=0.575,p<0.01)、创新自我效能感(r=0.373,p<0.01)呈显著正相关关系;创造动机与创新自我效能(r=0.450,p<0.01)呈显著正相关关系。结果表明,本研究变量符合结构方程模型验证假设的基本要求。

表1 研究变量的均值、标准差、偏度、峰度及相关系数(N=570)

3.2 结构方程模型分析

3.2.1 模型拟合度检验

本研究使用AMOS22.0软件,建构结构方程模型。表2显示,研究模型的拟合度指标中,λ2/df的值为2.346,小于3,CFI值为0.960,TLI值为0.952,两个值都大于0.9,RMSEA值为0.049,SRMR值为0.039,两个值都小于0.05。这几个主要拟合度指标值都达到了研究者提出的评价标准,说明本研究的研究模型与样本数据的拟合属于可接受的范畴,可以进一步对研究模型的路径系数进行分析。

表2 模型拟合指数(N=570)

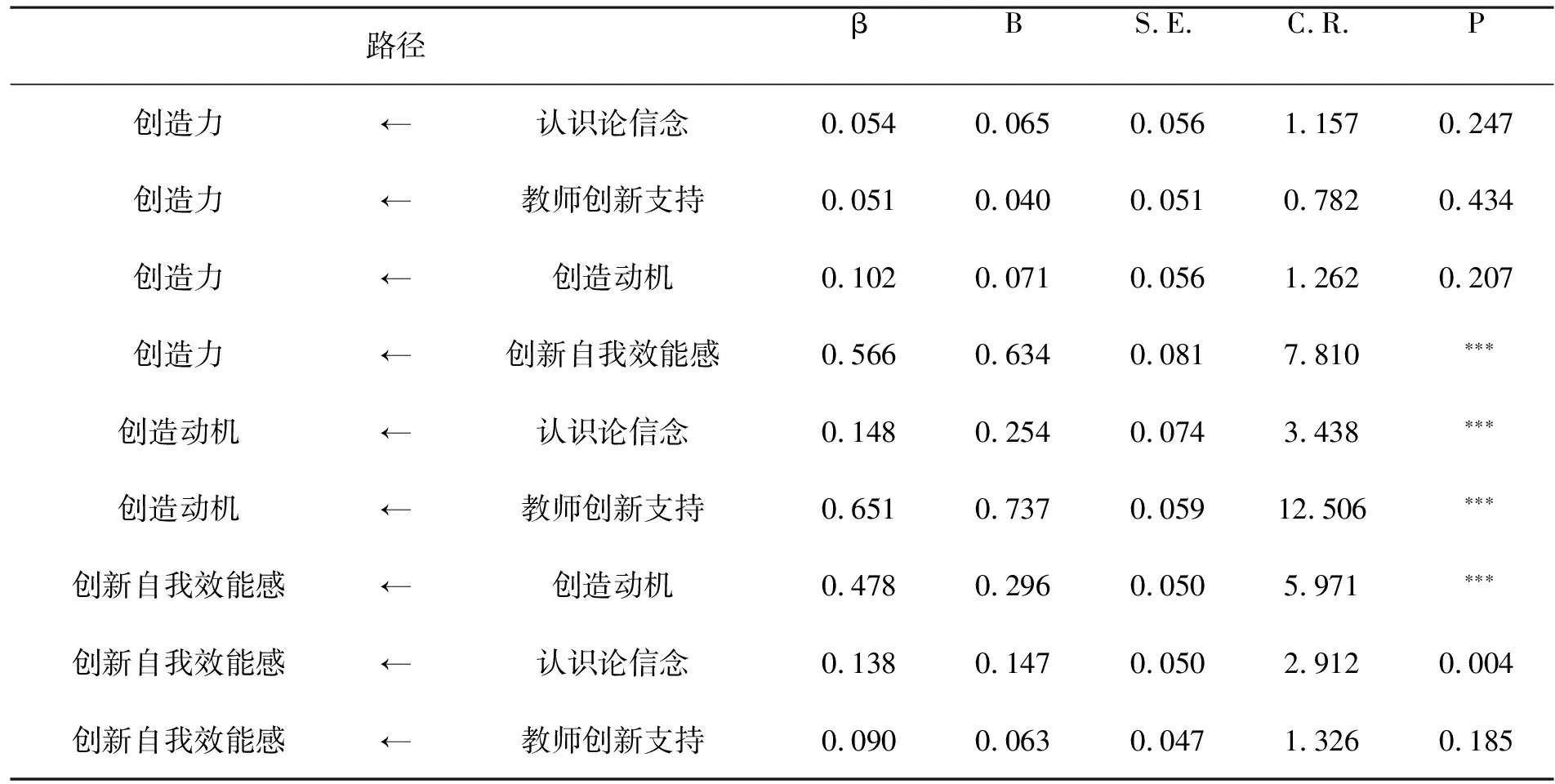

3.2.2 研究模型的路径系数分析

本研究采用极大似然法估计各路径系数值,为标准化回归系数,B为非标准化回归系数, S.E.为估计值的标准误。以非标准化系数的临界值C.R.来判断路径的显著性。从表3可看出,认识论信念(p>0.05)、教师创新支持( p>0.05)和创造动机( p>0.05 )对创造力的直接路径不显著。因此,研究假设1、研究假设2以及研究假设3a、4a均不成立,即:认识论信念和教师创新支持对大学生创造力均无直接预测作用;创造动机在认识论信念与大学生创造力之间、在教师创新支持与大学生创造力之间不起中介作用。此外,教师创新支持( p>0.05)对创新自我效能感的直接路径不显著,因此研究假设4b不成立,即:创新自我效能感在教师创新支持与大学生创造力之间没有起到中介作用。其余五条路径均显著。

表3 研究模型的路径系数(N=570)

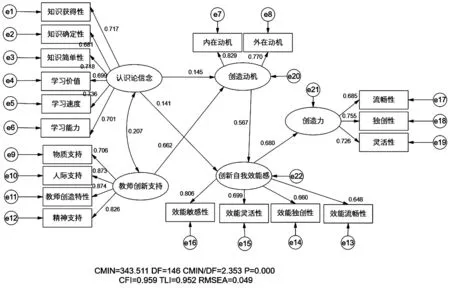

基于模型简洁性的考虑,本研究对研究模型进行了修正,删除不具有显著性的路径,形成修正模型。修正后的结构模型如图2所示。在该模型的拟合度指标中,χ2/df=2.353,CFI=0.959,TLI=0.952,RMSEA=0.049,SRMR=0.043,均符合统计学标准,因此本研究将修正后模型选为最终的结构方程模型。

图2 认识论信念、教师创新支持对创造力影响的结构方程模型(标准化系数)

3.2.3 中介作用检验

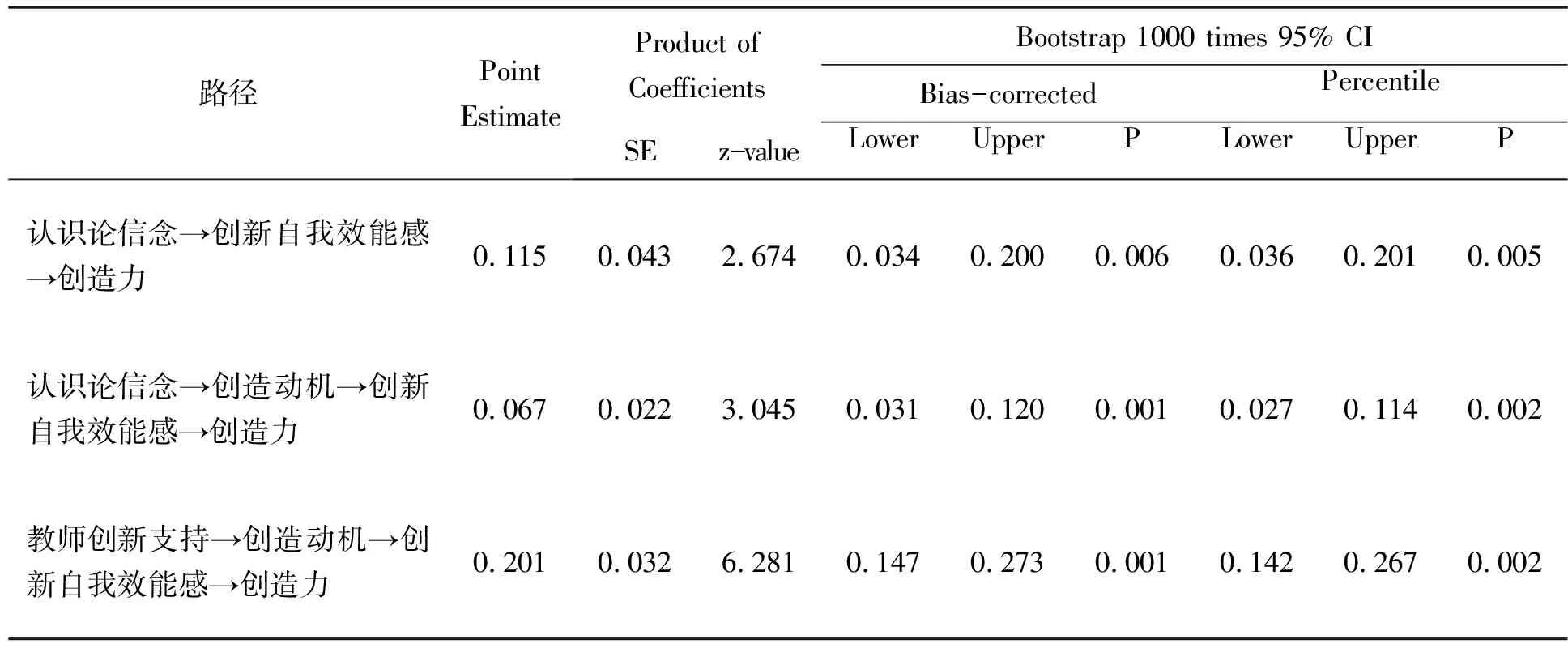

本研究采用Bootstrap对创造动机和创新自我效能感的中介效果进行检验[34]。结果见表4。

首先,创新自我效能感对认识论信念与创造力之间的特定间接效应显著。间接效果值为0.115,SE=0.043,Bias-Corrected 95%CI=[0.034,0.200],Percentile 95%CI=[0.036,0.201],两类置信区间都不包含0,且p<0.05,验证了研究假设3b。

第二,创造动机与创新自我效能感在认识论信念与创造力之间的链式间接效应显著。间接效果值为0.067,SE=0.022,Bias-Corrected 95%CI=[0.031,0.120],Percentile 95%CI=[0.027,0.114],两类置信区间都不包含0,且p<0.05,验证了研究假设3c。

第三,创造动机与创新自我效能感在教师创新支持与创造力之间的链式间接效应显著。间接效果值为0.201,SE=0.032,Bias-Corrected 95%CI=[0.147,0.273],Percentile 95%CI=[0.142,0.267],两类置信区间都不包含0,且p<0.05,验证了研究假设4c。

因此,本研究结果发现创造动机与创新自我效能感在认识论信念、教师创新支持与创造力之间发挥着重要的中介作用。

表4 Bootstrap中介效果检验(N=570)

4. 结果讨论

4.1 大学生创造力与认识论信念、教师创新支持、创造动机、创新自我效能感的关系

本研究相关分析的结果表明,大学生创造力与认识论信念、教师创新支持、创造动机、创新自我效能感之间均呈显著正相关。这与国内外研究结果基本一致。Song & Jeong以认知论信念量表和托兰斯测验对韩国中学生进行研究,皮尔逊相关分析显示,认识论信念各维度与创造性思维之间存在显著正相关关系[35]。创造需要以个体的认识论信念为先导,积极成熟的认识论信念不可避免地会影响到个体的创造力。刘云枫和姚振瑀研究发现导师支持行为除工作上的支持外,提出清晰目标和想法上均与研究生创造力有显著正相关关系[36]。创造动机是一种积极的心理状态,是促使行为产生的重要动力。Prabhu, Sutton & Sauser用WPI测量大学生的内、外部动机,结果发现内部动机与创造力呈显著正相关[37]。Tierney研究发现员工的创新自我效能感与其创造性绩效之间呈显著正相关关系[38]。李杰义和来碧波研究发现员工创新自我效能感能促进创新行为[39]。

本研究结构方程路径系数的分析结果表明,认识论信念与教师创新支持预测大学生创造力的直接路径系数均不显著。这与已有研究结果不完全一致。徐钏和刘文令[15]研究发现中学生认识论信念能有效预测个体在创造力倾向。结果不一致的原因可能是采用了不同创造力的评价指标。徐钏和刘文令采用创造力倾向量表评价创造力,而本研究以创造力自评量表作为评价工具,测量指标不同。虽然本研究结果没能验证认识论信念对创造力的直接预测作用,但发现认识论信念与创造力之间存在中介路径,认识论信念能够通过中介变量对创造力产生重要作用。檀成华[25]对某研究型大学的研究生进行实证研究,结果发现导师支持能直接促使研究生在科研工作和学习中表现出较高的创造力。本研究与其结果不一致的原因,可能是与研究对象的不同有关。本研究是以地方本科大学生为研究对象,本科生无论是在科研还是学习中的创造能力与水平,往往低于研究生。教师的支持行为更容易通过对学生心理状态产生作用,进而对其创造性活动和成果产生影响。这又与Amabile[23]的观点相一致,进一步说明个体动机等心理状态在环境因素与创造过程中的重要作用。

总之,本研究中认识论信念和教师创新支持虽对创造力没有直接预测效果。但它们与创造力相关显著,同时分别通过创新自我效能感和创造动机对创造力产生间接预测效果。可见认识论信念与教师创新支持对大学生创造力的发展具有非常重要的作用。

4.2 创造动机与创新自我效能感在认识论信念与大学生创造力之间的中介作用

首先,创新自我效能感在认识论信念与大学生创造力之间发挥着中介作用。本研究中介效应测试结果显示,创新自我效能感在认识论信念与创造力之间的间接效果显著(间接效果值是0.115,S.E.=0.043,P<0.01)。这与已有研究得出的创新自我效能感在影响因素和创新表现之间具有中介作用的结论相一致[40,41]。成熟的认识论信念可以指引学生进行积极有效的认知过程和采取科学合理的认知策略,有助于形成较强的自我效能感。而自我效能感较强的个体,在面临挫折和失败时,往往会倾向于付出更大的努力,也可能会产生出更多的创造性成果。因此,培养个体创新自我效能感,有助于个体创造力水平的提升[42]。

第二,创造动机与创新效能感在认识论信念与大学生创造力之间发挥着链式中介作用。本研究中介效应测试结果显示,认识论信念通过创造动机和创新自我效能感两个变量的链式中介作用,对创造力的间接效果显著(间接效果值是0.067,S.E.=0.022,P<0.01)。这说明认识论信念越成熟积极,个体越倾向于认为学习是有意义和快乐的,是自我主动建构知识的渐进过程;个体越乐于钻研知识,就越有助于激发其内在学习动机,促使个体积极主动地学习,体验到学习的乐趣和自我的价值,提高个体自我效能感,进而产生创新性行为和成果。因此本研究也证实了我国学者刘儒德所呼吁的培养大学生积极成熟的认识论信念的重要性,认识论信念的转变与培养应成为高等教育教学改革的重要目标[43]。

4.3 创造动机与创新自我效能感在教师创新支持与大学生创造力之间的中介作用

本研究中介效应测试结果显示,教师创新支持通过创造动机和创新自我效能感两个变量的链式中介作用,对大学生创造力的间接效果显著(间接效果值是0.201,S.E.=0.032,P<0.01)。班杜拉的交互决定论[44]提出个人、行为和环境是相互连接和相互作用的,环境会影响学习者的行为,学习者对环境的知觉也会影响个体行为,同时行为也会影响环境和个人。本研究结果发现,教师创新支持是影响大学生创造力的重要环境因素,创新自我效能感和创造动机是环境因素影响创造性行为之间重要的中介变量。教师的创新支持有助于激发大学生的创造动机,提高大学生对创新能力的自信心。而创新能力的自信心是个体创新成功的重要心理资源。大学生只有在积极自信的心理资源的支持下,才能设定更具有挑战性的目标,才能在遇到困难时,坚持不懈地努力,并作出创新性的表现。同时,教师也会通过学生的创造性行为,不断地调整着自己的支持行为。这样教师创新支持行为、学生创造动机、创新自我效能感和创造力便紧密地联系在一起,更好地促进了大学生创造力的发展。

4.4 教育建议

本研究从认识论信念和教师创新支持来探讨影响大学生创造力的个体和环境因素,从动力和认知的角度来探讨大学生群体进行创造性活动的心理过程,这有助于更好地了解大学生创造力的特点和内在心理机制。鉴于此,本研究提出以下建议。

4.4.1 培养大学生积极成熟的认识论信念。认识论信念关系到大学生对知识和学习过程的认知,影响到大学生的学习和研究行为。如果大学生持有不成熟的认识论信念,会导致其创造行为失去源泉。为此,教师应鼓励大学生积极参加课堂讨论、学术会议等,通过不同形式的交流,开拓大学生的创新思路,准确聚焦问题,了解和借鉴他人的成功经验,不断提升自身知识建构能力。同时大学生应踊跃参与讨论,表达自己新观点、新看法,培养大胆质疑权威和形成自己独立见解的能力。这是培养大学生具备成熟认识论信念的重要路径和有效方式。

4.4.2 激发大学生的创造动机。创造动机是促使个体发挥潜能、激发个体创造性产出的推动力。较高的动机状态会有效地激发起个体探究问题的欲望,提出尽可能多的解决问题的办法和方案,有利于创造性的产出。可通过引导和鼓励大学生积极参与到学校组织的各类社团活动、科技创新竞赛等项目中,促使大学生产生强烈好奇心和求知欲,激发大学生强烈地创造欲望,培养大学生内在和外在创造动机。

4.4.3 增强大学生的创新自我效能感。创新自我效能感作为影响创造活动的信念系统,在影响创造力的路径中同样起着非常重要的作用。已有研究发现创新自我效能感较高的个体,通常其创新性能力也较高[45,46]。创新成功的经验和体验能够增强大学生的创新自我效能感。为此,学校可以通过开发合理的创新教育模式,设定学生通过努力能够达到的创新目标,增强大学生在团队合作中被尊重被认可的感知,为大学生创造积极安全、轻松和谐的创新环境。同时,关注大学生的情绪状态和生理状态,积极开展心理健康活动,提高大学生的自我效能感。

4.4.4 鼓励教师积极正向的支持行为。教师支持是学校环境的重要组成部分,教师行为是影响学生动机和积极行为结果的关键因素[47]。大学教师不仅是向学生传授知识与技能,还担负着对学生在生活和情感上进行引导的责任与义务。学校可为本科阶段大学生指派导师,师生通过导师制加强沟通与交流。导师在学习、研究、生活以及心理等方面为学生提供支持与指导,让学生感知到被关心、信任和尊重,进而提高学生应对压力和挑战时的自信心和韧性。同时,导师可通过开展学习交流会、参加社会实践以及进行创新创业训练等丰富多彩的活动对大学生的创新能力进行锻炼。无论是导师的情感支持还是技术信息支持,都会对大学生创造力的发展产生重大影响。