5种杀菌剂对小麦赤霉病的活性测定方法比较

2022-07-06李宏伟贾云鹤倪珏萍

李宏伟,张 扬,郑 斐,贾云鹤,周 飞,倪珏萍

(上海晓明检测技术服务有限公司,上海 201612)

小麦赤霉病是影响小麦生产的主要病害之一,在世界范围内分布广泛,流行频率高。小麦赤霉病的发生流行,不仅导致小麦结实率和千粒重下降,影响小麦高产稳产,同时病原菌在感病籽粒中产生的真菌毒素,尤其是脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol,DON),被误食后会引起发热、呕吐、腹泻等中毒反应,严重的甚至导致死亡[1]。Li等[2]对采集于江苏和安徽等地的59个样品进行了检测发现,在89.3%小麦样品中存在DON毒素;王淞等[3]对山东、河北、吉林等10个地区的50份样品进行了检测,DON检出率为30%;Fang等[4]连续5年调查了江苏省小麦的毒素污染水平,发现DON常年检出率为50%~100%。由此可见,解决小麦赤霉病菌毒素污染问题已迫在眉睫,而控制赤霉病的发生发展是治理毒素污染问题的根源。

目前,生产上种植的小麦品种对赤霉病的抗性普遍较差,化学防治仍然是防控小麦赤霉病的重要手段[5]。当前生产中防控小麦赤霉病的药剂主要有苯并咪唑类(多菌灵、甲基硫菌灵等)、甾醇生物合成抑制剂类(戊唑醇、咪鲜胺、己唑醇、丙硫菌唑、叶菌唑等)和氰基丙烯酸酯类(氰烯菌酯)等3类。近年来,又有琥珀酸脱氢酶抑制剂类(氟唑菌酰羟胺)杀菌剂上市。截止2021年5月,我国登记用于防治小麦赤霉病的药剂有413个(包括单剂与混剂),其中,以多菌灵为有效成分的药剂187个,以戊唑醇为有效成分的药剂92个,以甲基硫菌灵为有效成分的药剂81个,其次为咪鲜胺(55个)、三唑酮(42个)、福美双(35个)。与防治其他病害的药剂相比,用于防治小麦赤霉病的药剂依旧显得不足。基于此,本文选择丙硫菌唑等5种不同结构类型的杀菌剂开展了其对小麦赤霉病的室内生测和田间小区药效比对试验,旨在通过小麦赤霉病新药筛选试验与评价方法的建立,为研发出有效防治小麦赤霉病的新杀菌剂品种提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 供试靶标

小麦赤霉病病原菌(Fusarium graminearum):室内试验病原菌为相同菌株,由本实验室于2018年在田间采集并分离保存;田间试验病原菌一地为自然发生,一地为人工接种。

1.2 供试药剂

室内试验:95%丙硫菌唑(prothioconazole) TC、97%戊唑醇(tebuconazole) TC、100%氰烯菌酯(phenamacril) TC、98%多菌灵(carbendazim) TC、99.5%氟唑菌酰羟胺(pydiflumetofen) TC,由上海晓明检测技术服务有限公司提供。

田间小区试验:480 g/L丙硫菌唑SC (南通泰禾化工股份有限公司);430 g/L戊唑醇SC (拜耳作物科学有限公司);200 g/L氟唑菌酰羟胺SC (瑞士先正达作物保护有限公司);25%氰烯菌酯SC (江苏省农药研究所股份有限公司);50%多菌灵WP (江苏三山农药有限公司)。

1.3 试验方法

1.3.1 菌丝生长抑制法

参照NY/T 1156.2—2006[6]。将5种供试原药用溶剂溶解为10 000 mg/L的母液,然后按照预试验结果配制系列梯度浓度的试验药液,并制作成直径9 cm的含药PDA平板,每处理3次重复。氟唑菌酰羟胺的浓度为:0.4、0.1、0.04、0.01、0.004 mg/L;其他4种药剂的浓度为:4、1、0.4、0.1、0.04 mg/L。待含药PDA平板晾干后,用接种针将直径5 mm的小麦赤霉病菌饼接种至含药平板中央,菌丝面朝下,放置于25 ℃生化培养箱中黑暗培养。待对照菌落直径为6~7 cm时,采用十字交叉法,调查各处理的菌落直径,按照1.3.6节中公式(1)计算菌丝生长抑制率,用DPS v16.05统计分析软件,对药剂浓度和菌丝生长抑制率进行数量反应生测几率值分析,得到各药剂的EC75及其95%置信限。

1.3.2 叶片法

1%水琼脂试管准备:用250 mL三角瓶,称量1.5 g琼脂粉后,加入150 mL水,配制成1%水琼脂(质量/体积比),121 ℃灭菌20 min;灭菌完成后,用移液器取3 mL 1%水琼脂分装至20 mL玻璃试管中,于试管架上垂直放置,冷却待用。

接菌:将提前培养2~3 d的赤霉病菌,沿菌落边缘用1.1 cm的打孔器打菌饼,后用接种器将菌饼接种至1%水琼脂试管中,菌丝面朝上,置于25 ℃生化培养箱中黑暗培养18~20 h。

浸药及培养:剪取一叶一心期小麦叶片,保持叶片高度在7 cm左右,每处理24片叶,将叶片浸入装有药液的离心管中后开始计时,20 s后将叶片取出,放置于写好标签的纸巾上,晾干1 h左右,将晾干药液的叶片分装至写好标签的 1%水琼脂试管中,每试管中8片叶,每处理3次重复,置于人工气候箱(25℃,12 hL/12 hD)中培养6 d,测量菌丝生长高度,按照1.3.6节中公式(2)计算菌丝生长抑制率。用DPS v16.05统计分析软件,对药剂浓度和菌丝生长抑制率进行数量反应生测几率值分析,得到各药剂的EC75及其95%置信限。

1.3.3 孢子萌发抑制法

参照陈雨等[7]试验方法。将小麦赤霉病病原菌在3%绿豆汤培养基中振荡培养5 d (28 ℃,黑暗,180 r/min)。在无菌条件下,用灭菌纱布滤去菌丝,将滤液离心(5 000 r/min,10 min)去除上清液。将分生孢子重新悬浮于灭菌水中,调节孢子浓度至1×106个/mL,制备成孢子悬浮液。取0.05 mL孢子悬浮液,涂布于含药的1%水琼脂(WA)平板上,每处理3次重复。涂布孢子后的平板,置于生化培养箱中培养(25 ℃,黑暗)。24 h后调查孢子萌发情况,并按照1.3.6节中公式(3)计算孢子萌发抑制率。

1.3.4 盆栽法

在室内用大盆钵种植小麦至抽穗,在小麦扬花初期,喷施配制好的药液至麦穗上。每盆钵20穗,每处理3次重复。24 h后接种1×105个/mL的小麦赤霉病菌孢子悬浮液,置于保湿间内培养(25 ℃,12 hL/12 hD,RH>90%),5 d后调查麦穗的病级,调查方法参照行标NY/T 1464.15—2007[8],并按照1.3.6中公式(5)、(6)计算病情指数及防治效果。

1.3.5 田间小区药效试验

使用5种杀菌剂的田间推荐用量,比较其对小麦赤霉病的防效差异。

施药2次,即小麦扬花初期首次施药,间隔6~7 d进行第2次施药;小区面积为24 m2,每处理3次重复。用水量为450 L/hm2。

2021年进行2点田间试验。

试验点1:安徽省桐城市范岗镇,赤霉病自然发生。小麦品种为扬麦23,2020年10月20日撒播。2021年4月4日第1次施药,间隔6 d第2次施药,最后1次施药后27 d进行调查。

试验点2:江苏省句容市后白镇,首次施药当天,人工喷雾接种赤霉病菌孢子液。小麦品种为郑麦9741,2020年11月20日撒播。2021年4月16日第1次施药,间隔7 d第2次施药,第2次施药后24 d进行调查。

每小区对角线5点取样,每点调查50穗。调查后计算各处理的病穗率、病情指数及防治效果。调查及计算方法参照行标NY/T 1464.15—2007[8]。

1.3.6 计算方法和数据统计分析

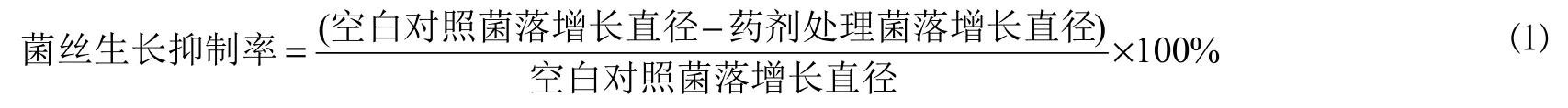

菌丝生长速率法:

叶片法:

孢子萌发法:

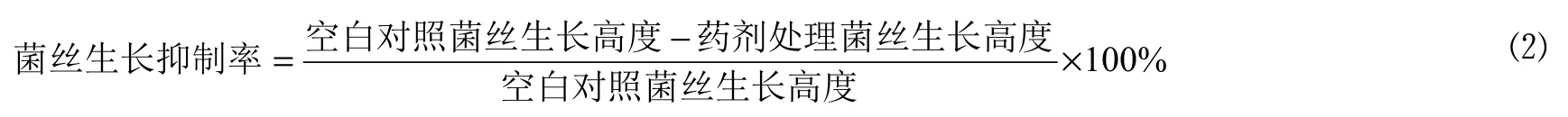

田间小区试验:用DPS v16.05统计分析软件,对各处理的防效进行邓肯氏新复极差法差异显著性分析。计算公式如下:

式中:CK1为空白对照区施药后病情指数;PT1为药剂处理区施药后病情指数。

2 结果与分析

2.1 菌丝生长速率法

结果表明(表 1),5种杀菌剂对小麦赤霉病的EC75为0.168 8~3.793 8 mg/L,其中氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病病原菌的菌丝生长抑制率最强,再依次是氰烯菌酯、多菌灵、戊唑醇、丙硫菌唑。该结果与谷春艳等[9]的研究结果一致。

2.2 叶片法

结果表明(表1),5种杀菌剂对小麦赤霉病EC75为 2.5098~111.9229 mg/L,氟唑菌酰羟胺的菌丝生长抑制率最强,其次为丙硫菌唑、氰烯菌酯、戊唑醇和多菌灵。

表1 5种杀菌剂对小麦赤霉病菌菌丝生长的抑制活性

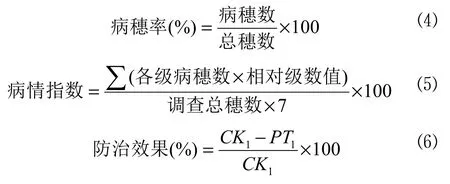

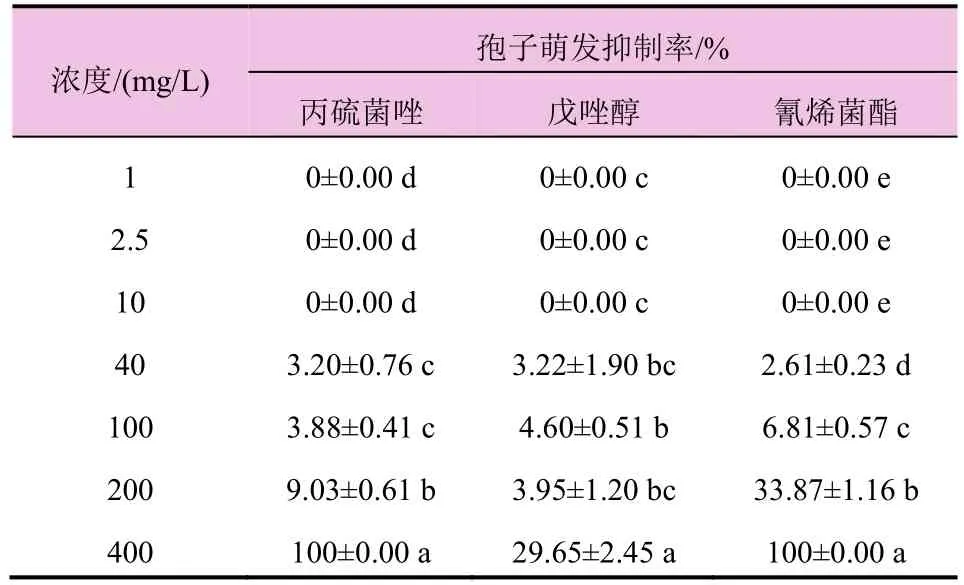

2.3 孢子萌发法

结果表明(表2和表3),氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉菌孢子的抑制活性最高,在2.5 mg/L剂量下,孢子萌发抑制率达 100%;其次为丙硫菌唑和氰烯菌酯,在 400 mg/L剂量下,孢子萌发抑制率可达到100%;戊唑醇和多菌灵对孢子的抑制活性一般,在400 mg/L剂量下,孢子萌发抑制率<30%。这与向礼波等[10]研究结果基本一致,即氟唑菌酰羟胺对湖北省6个地区的 106株禾谷镰孢菌孢子的平均 EC50为(0.176 0± 0.059 6) mg/L,且氟唑菌酰羟胺的活性显著高于氰烯菌酯。

表2 2种杀菌剂对小麦赤霉病菌孢子萌发的抑制作用

表3 3种杀菌剂对小麦赤霉病菌孢子萌发的抑制作用

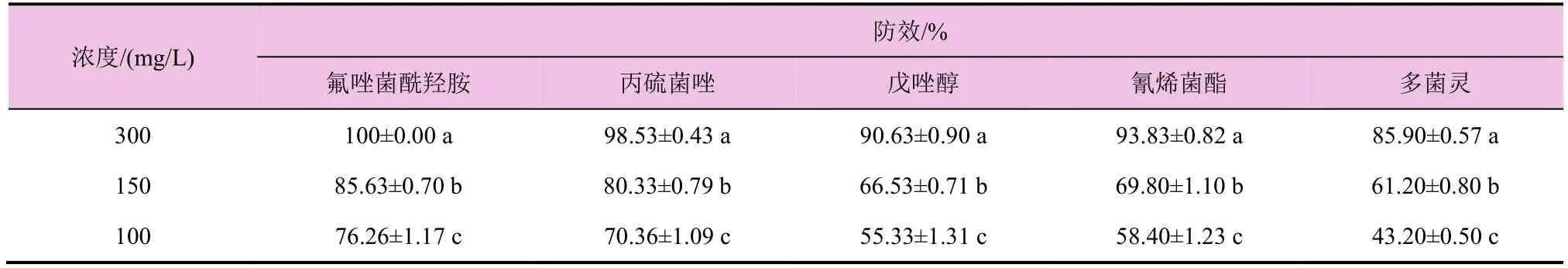

2.4 盆栽法

结果表明(表4),在相同施药浓度下,氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果最好,其次为丙硫菌唑、氰烯菌酯、戊唑醇和多菌灵。

表4 5种杀菌剂对盆栽小麦赤霉病的活性

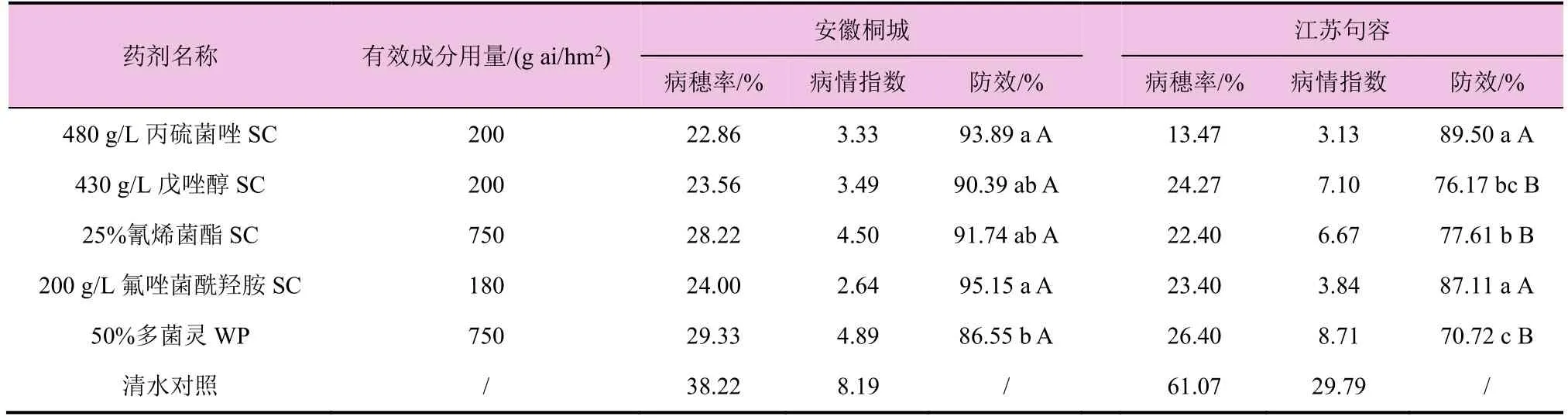

2.5 田间小区药效试验

两地试验结果表明(表5),5种杀菌剂在江苏试验点的防效均低于安徽试验点的防效。分析其原因,安徽试验点为自然发病,发病较轻,清水对照的病指为 8.19;而江苏试验点在自然发病的基础上,进行了人工接种,发病较重,清水对照的病指为29.79。但 5种杀菌剂在两地所表现出的防效高低趋势一致。其中,480 g/L丙硫菌唑SC和200 g/L氟唑菌酰羟胺 SC对小麦赤霉病的防效最高,其防效可稳定在85%以上;其次为430 g/L戊唑醇SC和25%氰烯菌酯SC,其防效可稳定在75%以上;50%多菌灵WP的防效最低,但仍能达到70%以上。

表5 5种杀菌剂对小麦赤霉病的田间防治效果

2.6 方法的综合评价

综合以上试验结果,在5种试验方法下,氟唑菌酰羟胺、戊唑醇、氰烯菌酯、多菌灵和丙硫菌唑均对小麦赤霉病表现出较好的活性,但同种药剂在不同试验方法下,表现出的活性有所不同。以氰烯菌酯和丙硫菌唑为例,⑴ 在菌丝生长速率法和叶片法下,氰烯菌酯的EC75分别为0.833 7、18.538 1 mg/L;丙硫菌唑的EC75分别为3.793 8、15.376 5 mg/L,同样是抑制菌丝生长,氰烯菌酯在离体和半活体条件下的活性相差22倍;丙硫菌唑在离体和半活体条件下的活性相差4倍。⑵ 在孢子萌发抑制法和盆栽法下,在剂量100 mg/L时,氰烯菌酯的孢子萌发抑制率为6.81%,而盆栽法的防效为58.4%;丙硫菌唑的孢子萌发抑制率为 3.88%,而盆栽法的防效为70.4%,同样是抑制孢子活性,两种方法下的活性差异显著。⑶ 田间小区试验中,氰烯菌酯的施用剂量为750 g ai/hm2(折算到剂量为1 000 mg/L),防效达77.61%~91.74%。以达到75%防效计,室内(叶片法)和田间剂量的相关倍数约54倍;丙硫菌唑的施用剂量为200 g ai/hm2(折算到剂量为267 mg/L),防效达89.50%~93.89%。以达到75%防效计,室内(叶片法)和田间剂量的相关倍数约18倍。

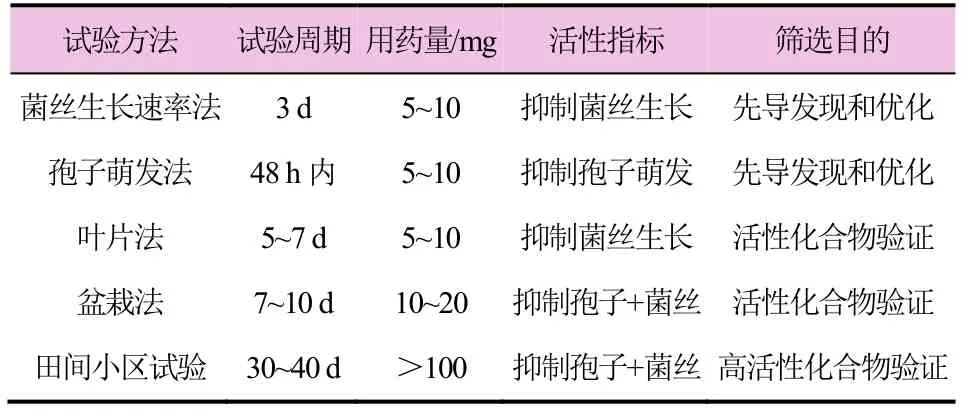

3 讨 论

在新药研发过程中,采用何种生物测定方法,能够快速、准确地筛选出有效的化合物,已成为极为重要的研究内容。本文结合在新化合物筛选中的实际工作,对5种生测方法进行了系统比较,见表6。

表6 5种不同试验方法的差异比较

菌丝生长速率法和孢子萌发法是离体测试,优点是试验周期短,重复性好,用药量少,能够定性测定出与化合物直接作用的活性。缺点是单独使用一种方法,不能同时测定对菌丝和孢子的活性。该两种方法适用于新化合物普筛阶段的快速筛选,便于先导化合物的发现和优化。

叶片法优点是试验材料易得,浸叶片后的药液可用于其他靶标的活体盆栽筛选,有利于节省化合物的用量;该方法是药剂通过与叶片互作后发挥作用,更接近于药剂在田间实际应用的情况。但该方法主要测定药剂对菌丝的抑制活性,无法同时测定药剂对孢子的抑制活性,因此存在一定的局限性。该方法适用于对活性化合物的验证。

盆栽法是一种模拟病原菌田间侵染过程的测定方法,其优点是测定结果的准确性好,与田间试验的相关性高;其不足之处在于该方法所需化合物的量多,且小麦从播种到抽穗的生长周期长,接种孢子后对培养条件的要求较高。该方法适用于活性化合物进入田间前的活性验证。

田间小区试验能够准确评价高活性化合物的真实防效,但该试验方法所需的化合物量多,且试验开展受季节限制。为提高试验的成功率,建议在齐穗期到扬花初期进行人工接种,增大菌源量,同时选择便于浇水的田块,提高田间湿度,促进病害发生。另外,各地的小麦赤霉病病原菌的敏感性可能不同,因此,在进行田间小区试验时可选择多地同时进行。该方法适用于高活性化合物的田间药效验证及评价。

综上所述,建议菌丝生长速率法、孢子萌发法用于先导化合物的发现和优化,叶片法、盆栽法用于活性化合物的验证,田间小区试验用于高活性化合物的验证和评价。该方法在本试验机构的应用已筛选到部分高杀菌活性化合物,并进行了田间验证,证明该方法可适用于小麦赤霉病新杀菌剂的筛选与评价。