建构生物学模型,凸显结构与功能观

2022-07-01孟湘莲

孟湘莲

摘 要:建构模型可使复杂的生命现象或过程直观、简洁,能有效发展学生的“结构与功能观”,使其对生命现象作出合理的解释和预测。教师应创设良好的问题情境,从模型的源头开展教学,关注模型是如何发生、形成和发展的,让学生充分认识模型建构的价值和内涵。教师还要引导学生沿着“生物体的功能需要一定的结构来实现”的思維线索,开展演绎、推理和论证活动,并补充信息,让学生再次分析主要问题,对模型进行质疑、论证、完善,在证据和推理的基础上发展学生的理性思维,使其能运用模型创造性地解决实际问题。

关键词:建构模型;结构与功能观;泌尿系统

“结构与功能相适应”是生物学的基本思想,运用这一观念能对生命现象作出科学解释和预测,因此应凸显“结构与功能观”的教学[1]。传统教学中,教师通常先介绍生物体的结构,再讲解活动过程。结合过程介绍其功能,看似高效,学生却由于缺乏推理、论证等活动,只是被动地获得事实性知识,因而不能深刻理解“结构与功能相适应”,更难以形成观念。笔者在“泌尿系统”教学时,采用建构模型的教学策略,有效发展了学生的“结构与功能观”。

一、创设情境,激发建模需求

基于生物学模型建构的教学,不能让学生停留在记住模型的形式和内容上,而应创设良好的问题情境,重视“原型”,从模型的源头开展教学,关注模型是如何发生、形成和发展的,让学生充分认识模型建构的价值和内涵。否则,学生就会缺乏建构模型的内在动力,感受不到模型的魅力与内在科学思想。泌尿系统的组成较为复杂,尤其肾单位的结构和功能无法通过直接观察来描述,且尿液的形成和排出是一个系统的过程。教师可从泌尿系统某些病变的成因和救治入手,引导学生关注肾脏的结构和功能的关系,酝酿建构生物学模型的需求。

笔者先用PPT展示“钢肾哥”自制“钢肾”维持生命13年的故事,引导学生思考如下问题。

(1)肾脏病变为什么有这么大的危害?(2)肾脏有什么功能?(3)“钢肾”的内部结构是怎样的?(4)“钢肾”是如何代替肾脏工作的?(5)如何正确应对肾脏病变?

接着,笔者提供尿毒症的成因、症状、危害等资料,让学生明白肾脏是排泄废物的主要器官。

“钢肾哥”的故事真实生动,学生被他顽强的生命意志感染,深深感知到肾脏对人体的重要意义。面对肾脏这一“黑箱”,学生感到强烈的好奇:肾脏具有什么特殊结构能够排出毒素,它又是如何形成尿液排出废物的?

建构模型前需要分析原型,找出原型的某种本质特征,明确建模的目的和表现形式,以此为建模作准备。笔者用3Dbody人体解剖软件展示泌尿系统,并让学生阅读教材文本了解泌尿系统各器官的功能,从宏观上感知泌尿系统的组成及其在人体中的分布,了解泌尿系统的整体功能。接着,笔者提供新鲜猪肾,引导学生仔细观察肾脏的外部特征,学生发现肾脏呈红褐色,有较强的膻味,有3根“管子”接在肾的中部。学生产生疑问“这3根‘管子’在肾脏内部是怎样联系在一起的,它们是怎样协调工作产生尿液的”,进而意识到需要建构结构模型来解释。

设计意图:通过真实有意义的情境,让学生感知建构生物学模型是研究生命规律和解释生命现象的重要方法。阅读尿毒症的资料、学习泌尿系统的组成和功能、观察肾脏的外部特征,为学生提供建构生物学模型的原型,引导学生从“结构与功能”的视角来建构模型,为下一步建构生物学模型提供表象支持。

二、科学推理,建构肾脏模型

建构生物学模型最重要的是实现建模过程中行为与思维的统一。模型是科学推理、科学论证、质疑创新等科学思维的具体表达。教学中若直接呈现肾脏模型,学生会由于缺少相应的建模思维训练,不能对结构与功能的关系理解到位,以致无法在日后运用这个靠机械记忆的模型来分析、解释、预测生命现象。

“结构与功能观”的内容是:具有特定的结构就一定会表现出特定的功能,生物体的特定生理功能必然是由特定的结构所维持的,生物体的结构和功能具有统一性[2]。因此,教师可引导学生沿着“生物体的功能需要一定的结构来实现”的思维线索,开展演绎、推理和论证活动。如:根据肾脏能够形成尿液、排出含氮废物、净化血液,让学生结合净化水的经验,类比推测肾脏内有“过滤器”;根据肾脏能高效过滤废物,引导学生联系肺泡周围布满毛细血管有利于气体交换的特点,演绎推理出肾脏内的“过滤器”由毛细血管网组成。在这些思维活动的探究中,学生充分认识到肾脏结构的精巧和高效,不仅发展了科学思维,还强化了“结构与功能相适应”的观念。

驱动性任务:为了排出血液中的废物,你觉得肾脏内部有哪些特殊结构?请大家根据“生物体的特定生理功能必然是由特定的结构所维持的”进行大胆构想,在白纸上画一画,并说出你的理由。

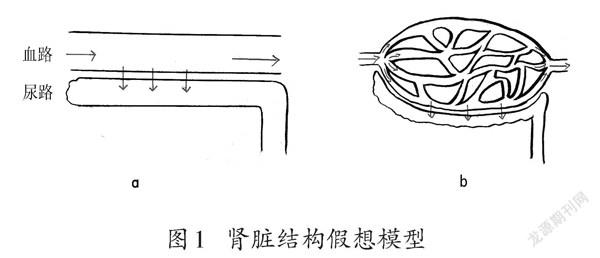

面对挑战性的任务,学生兴趣浓厚,积极寻找揭秘“肾脏黑箱”的蛛丝马迹,并勾勒出肾脏内部3根“管子”的连接方式,如图1-ɑ所示。推理过程如下。

血液从动脉流入,经过肾脏后被净化,从静脉流出,同时产生尿液,由此推测肾脏中的血液兵分两路:“血路”和“尿路”。根据尿液中没有血细胞,所以“血路”和“尿路”是相互独立的,血液中的废物进入尿液的过程类似过滤。

思维层次深一点的学生,根据动脉血管和静脉血管之间由毛细血管连接,肾脏呈红褐色,作出如下推测,并建构出了如图1-b所示的模型。

肾动脉进入肾脏后分支成毛细血管网,毛细血管管径小,血流速度慢,管壁只有一层细胞,有利于物质滤过,有用的物质保留在血液中,多余的水和废物进入下面的“尿路”中。

笔者点评后,顺势帮助学生建构起“入球小动脉、肾小球、出球小动脉、肾小囊、原尿、滤过作用、肾小管”的概念。

设计意图:建模教学不是教师简单地进行模型、教具展示,而是要让学生自己动手、动脑参与建模活动,促进其深入理解知识和培养其良好的科学思维习惯[3]。把肾脏设计成一个“黑箱”,让学生运用“结构与功能相适应”的观念,结合事实性知识和经验进行合理推理,猜想肾脏内部的结构,并采用画图的形式建构假想模型,变被动接收为主动探究,能更好地培养学生的科学推理能力和建模能力。

三、科学论证,修正肾脏模型

模型如何解释说明生物学现象,模型具有哪些优势和局限性,以及如何修正模型,应该进行科学论证,检验模型的合理性、科学性和适用性,以便修正、完善甚至重构出规范、直观、简洁的模型[4]。图1中的模型只能简单解释肾小球的滤过作用,不能恰当准确地解决实际问题,教师应该补充信息,让学生再次分析主要问题,对自己的模型进行质疑、论证,使学生发现自己没有掌握的知识和没有理解的自然现象,并进一步探究新知,修正完善模型,在证据和推理的基础上发展理性思维。

资料链接:(1)正常人的肾脏每小时可以将全身的血液净化12遍,每天从肾小球滤过的原尿约有150L;(2)血液、原尿的成分表(略)。

学生分析以上信息,产生思维冲突:肾脏为什么如此高效?我们每天排出的尿为什么远小于150L?如何保证葡萄糖不流失?难道肾脏内有一种结构能够把有用物质吸收回去?

带着这些问题,学生继续推理论证如下。

尿液比原尿少,葡萄糖是营养物质,不能随尿液流失,应全部吸收回血液,说明肾脏中一定有能够把水和葡萄糖吸收回血液的结构,根据小肠绒毛适应于吸收营养物质的结构特征,推测肾小管周围也布满毛细血管,有利于把物质重新吸收回血液。

接着,笔者组织学生寻找支持推理的证据:解剖猪肾,从宏观上识别肾动脉、肾静脉、输尿管,弄清3根“管子”的连接方式;观察肾脏切片的显微图像,从微观上感知肾脏内部有无数相同的结构,它们都由肾小球、肾小囊、肾小管组成。

结合丰富的直观体验,学生加工新信息,在肾小管周围补充了毛细血管,用箭头表示物质被重新吸收回血管,并提出毛细血管与肾小管相互缠绕,以提高重吸收效率,建构起重吸收、肾小体、肾单位的概念。

然后,笔者组织学生尝试用新模型来解释肾脏工作的原理:肾脏内有数量巨大的微小“过滤器”——肾单位。血液流经肾小球时,除血细胞和大分子蛋白质外的其他物质均可通过滤过作用进入肾小囊形成原尿。原尿经过肾小管时,其中对人体有用的物质,如大部分水、部分无机盐、全部葡萄糖和氨基酸等,经肾小管的重吸收作用进入肾小管外的毛细血管重新回到血液中,而原尿中的其余成分如水、无机盐、尿素和尿酸等最终形成尿液。

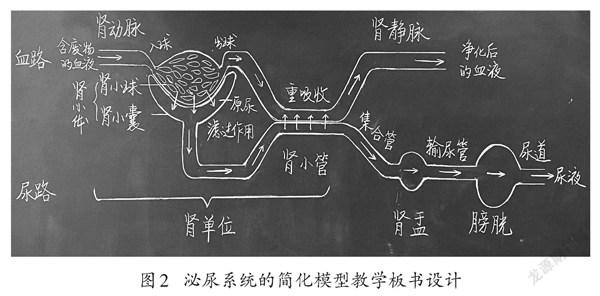

设计意图:科学是基于证据的解释,教师通过文字、图片、实物等为学生提供丰富的信息,让学生发现原有模型不能正确解释肾脏的功能,于是积极搜集新证据,对获得的新信息进行深加工,完善模型后,再将其与肾脏内部的真实结构进行对比,思考原型与模型之间的关系,在输出信息和输入信息的比较中,深入理解肾单位的结构和功能之间的关系。最后,师生合力抽象出泌尿系统的简化模型,并将模型教学可视化,即以板书的形式呈现,以优化学生的认知结构。板书呈现如图2所示(见下页)。

四、项目迁移,应用肾脏模型

建构模型是为了使复杂的生命现象或过程直观、简洁,使之便于理解。应用模型解决实际问题,将理论反哺实践,既是学生认识的提升,又有利于加深学生对模型及事物本质的理解,还能检验模型教学是否达到了预期效果。建构正确的泌尿系统模型,能帮助学生认识泌尿系统的主要特征、解释尿液形成的机制、预测肾脏各项功能的发展趋势。为了巩固学生对泌尿系统模型的理解,笔者后续又展示了血尿、蛋白尿、糖尿等病人的尿常规化验报告。学生根据这些病人与健康人化验报告的差异,对照泌尿系统的模型,很容易就能得出血尿、蛋白尿是因为肾小球发生病变导致血细胞、蛋白质进入原尿中,而肾小管不能把原尿中的葡萄糖全部重吸收会导致糖尿病。这种对知识的成功迁移运用,让学生对后续学习保持动力。

一般而言,解释现象只是模型运用的低级阶段,运用模型创造性地解决实际问题才是教学的终极目标。因此,教师还应该对模型学习进行项目迁移,以扩展模型。笔者回归“钢肾哥”的故事,让学生思考:“‘钢肾’是如何代替肾脏工作的?它的内部结构是怎样的?”然后,笔者组织学生开展项目化学习:设计人工肾。

笔者先让学生仔细观察“钢肾”外面的四根“管子”,然后顺着以下关键问题进行思考。

(1)过滤废物的材料应该具什么特点?(2)运输废物的液体应该跟人体的什么成分相似?(3)需要重吸收吗?(4)如何做到高效排出废物?

学生将“钢肾”与肾脏进行类比迁移,结合肾单位的结构模型分析如下。

用一种过滤膜来代替肾小球,只能让有毒有害物质透过;用与血浆相似的液体来运走有毒有害物质,由于葡萄糖等有用物质不能透过,所以不需要重吸收装置,结构更加简单。

笔者展示部分“钢肾”设计稿,引导学生进一步优化。学生提出为了增大过滤面积,应将半透膜做成弯曲的管子,模拟毛细血管;还提出增加血液动力泵,增加加热装置确保温度恒定为37℃;等等。最后,笔者展示人工肾的结构示意图,学生在比较分析之后,不禁慨叹科技的智慧。

设计意图:模型为学生解释肾脏病变的原因提供了思维线索,学生在体验肾脏结构的精妙中,认同肾脏的形态结构与形成尿液是相适应的,感悟“生物体是一个统一的有机整体”,这就使学生对健康的理解由“知”到“信”再到“行”,逐步形成科学、健康的行为习惯。设计人工肾,可让学生的模型思维、创新思维得到发展,引导学生关注科学、技术、社会和环境,培养学生用科技服务社会的责任感,升华“结构与功能观”的价值。

综上,学生只有能自觉运用“结构与功能观”去分析和解决生物学问题,才能真正体会到生物学的魅力[5]。运用模型的方法表征生物学现象,教师需要设计合适的活动,让学生参与推理、论证等过程,经历模型的建构、评价、修正和應用,凸显“结构与功能观”的培养。

参考文献:

[1][2][4]吴文清.初中生物学概念教学凸显“结构与功能观”的策略探究[J].中学生物教学,2017(12):12-14.

[3]赵萍萍,李秋石,刘恩山.生物学建模教学设计误区分析及启示[J].中学生物教学,2021(12):44-48.

[5]周丽婷,徐建忠.课堂教学中促进学生“结构与功能观”形成的思考与实践[J].中学生物教学,2020(9):38-41.