“北伍二件”敦煌汉文写经夹注字母初探

2022-06-30余柯君

内容摘要:北京大学藏敦煌遗书D20号与伍伦7号内容皆为《金刚經》,此二件在内容上前后相承,可以缀合。在二件的汉文经文旁还附有非汉语的注文,本文认为这些注文属于婆罗米字母。更确切地说,是晚期草体于阗文,这些字母的作用是给边上的汉字注音。通过对二件中汉文经文与注音婆罗米字母的比较研究,有助于唐五代西北方音、梵汉对音等领域内相关问题的理解。

关键词:北大D20;伍伦7号;金刚经;唐五代西北方音;梵汉对音

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)02-0092-07

A Preliminary Phonologic Study on the Phonetic Brahmi Alphabets

in Dunhuang Documents D20 and Wulun 7

YU Kejun

(Chinese Classics Research Institute, Fudan University, Shanghai 200433)

Abstract:The documents D50 collected in Beijing University and Wulun 7 held at the Beijing Wulun International Auction Co. Ltd.both contain excerpts from the Diamond Sutra. In addition, the text in Wulun 7 appears to be a continuation of the text in D20 and the two document fragments can easily be joined together. Besides the texts written in Chinese, the documents also contain notes written in non-Chinese scriptnext to the Chinese text. Research shows that these characters are from the Brahmi alphabets, late Khotanese script written in cursiveto be precise. These alphabets were used to phoneticize Chinese characters. A comparative study on Chinese texts and Brahmi alphabets will be helpful forfurther research on the dialects of northwest China during the Tang and Five Dynasties,and on Sanskrit-Chinese phonetic transcriptions.

Keywords:Dunhuang document D20 collected in Beijing University; Dunhuang document Wulun 7; Diamond Sutra; dialects in northwest Chinafrom the Tang and Five Dynasties; Sanskrit-Chinese phonetic transcription

2019年7月14日,在伍伦2019年春季文物艺术品拍卖会上,7号拍品“周绍良旧藏敦煌唐人写《金刚般若波罗蜜经》”(以下或简称为“伍伦7号”)以4628750元人民币成交。此卷系周绍良之旧藏,卷中最引人注目之处在于《金刚经》汉文经文旁还附有非汉语的注文。最近,罗慕君、张涌泉在比对了3700多号敦煌本《金刚经》后认为,伍伦7号与北京大学所藏D20号敦煌《金刚经》残卷内容前后相承,可以缀合(此二件缀合以下统称为“北伍二件”)。罗、张文对“北伍二件”的缀合见图1[1]。

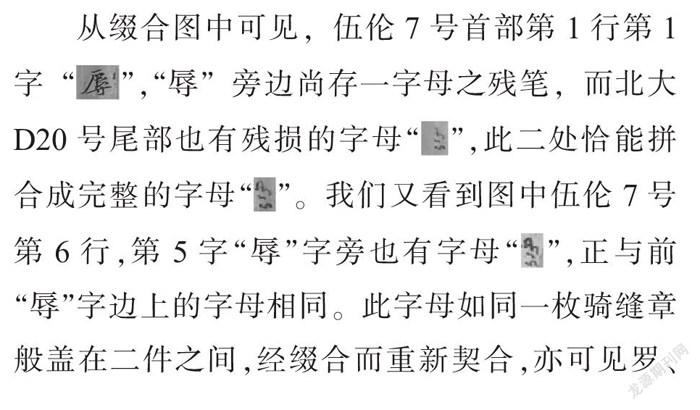

从缀合图中可见,伍伦7号首部第1行第1字“”,“辱”旁边尚存一字母之残笔,而北大D20号尾部也有残损的字母“”,此二处恰能拼合成完整的字母“”。我们又看到图中伍伦7号第6行,第5字“辱”字旁也有字母“”,正与前“辱”字边上的字母相同。此字母如同一枚骑缝章般盖在二件之间,经缀合而重新契合,亦可见罗、张之缀合可信。

一 夹注字母的性质及内容

关于“北伍二件”上的非汉语注文究竟是何种文字,内容是什么,抄写年代为何,收藏家们及相关学者众说纷纭。在伍伦7号所附收藏者纸笺上,收藏者称这些非汉语注文为“梵字注音”,即认为它们是梵文。方广锠则认为这些文字是藏文,并认为这些文字应是“吐蕃统治时期敦煌某位兼通汉藏文字的人士,在诵读《金刚经》时所作的标注”,并且在他经眼的“3600多号《敦煌遗书》中,此种在汉文经文旁加注藏文本,唯此一见,可谓第一次汉藏文化大交流的又一见证,弥足珍贵”{1}。《北京大学藏敦煌文献》叙录则认为D20号上的非汉语文字应是婆罗米字母注音,并非藏文[2]。至于这些文字的内容,前贤都没有做过考证。

再从本卷上的婆罗米字母的风格看,“北伍二件”上的婆罗米字母应属于晚期的(9-10世纪)草体于阗文。恩莫瑞克(Emmerick)和蒲立本(Pulleyblank)曾共同对敦煌文献P.5597、Ch.00120二件上的于阗婆罗米字母注音做过研究[3]。此二件上的婆罗米字体及其正字法与本文所讨论的“北伍二件”属于一个系统,只是书写工具有所不同。前者应是用硬笔书写的,而“北伍二件”的书写工具更像是毛笔{3}。

二 “北伍二件”抄写时代献疑

在伍伦7号卷首,有启功题写的“唐人写金刚经”。方广锠也指出该卷中的题记“与经文正文非同一人所写”,并且文本中的“世”字少末笔,他由此认为此卷是公元7—8世纪的唐代写本。《北大》叙录也认为北大D20系“唐写本”[2]。其中“世”字缺笔是判定“北伍”二件为唐代写本的关键依据。若方广锠先生对伍伦7号汉文部分的断代可从,那么此婆罗米注音的书写时间应该比汉文部分要晚一二百年。然而,据窦怀永的研究,即使在唐朝覆灭后的归义军后期,许多敦煌文献仍然存在避唐讳的现象,但“这只是照抄以前的旧本或书写习惯的留存”[4]63,因此若是仅据唐讳判定此卷为唐抄本,恐不妥。我们注意到,北大D20的第48行,第8字是“驚”字,该字的字形以及边上的婆罗米字母的情况颇值得玩味。该字的字形及注音情况如下截图(图2):

从字形上看,“驚”字的声符“敬”的右半边部件“攵”显然缺了末尾的一笔。从婆罗米字母注音上看,此注音转写为khyūtū。考“驚”《广韵》举卿切,属见母庚韵,从后文婆罗米字母的注音情况看,辅音kh通常注溪母、群母字,但从不注见母字;yū通常注遇摄和流摄的三等韵,但从不注梗摄;尾音tū等通常注去声或全浊上声,但从不注平声。因此从声、韵、调三个角度看,此皆不像是给“驚”字作的注音。“惧”与“驚”义近,该字《广韵·遇韵》其遇切,属群母、遇摄、去声遇韵,这与khyūtū在声、韵、调上皆相合。我们认为这是注音者从语音的角度对“驚”进行了回避,将“驚”读成了“惧”。因而,从字形、字音两个角度看,此“驚”字存在避讳的情况,这应是无疑的。

唐代并没有对“驚”“敬”等字避讳的情况。而唐以后对“敬”字的避讳,较近的有后晋(936—947)高祖“石敬瑭”,稍远的有北宋(960—1127)时对其翼祖“赵敬”的避讳。北宋文彦博(1006—1097),“其先本敬氏,以避晋高祖及宋翼祖讳改焉”[5],是其证。并且,从注音音系的情况上看,“北伍二件”的注音音系相较于罗常培[6]、高田时雄[7]等人研究的,公元8世纪以来的唐五代西北方音音系,无论在声还是韵方面都有了一定的发展。可见从音系上看也的确不太像是7—8世纪的面貌。

三 夹注字母与西北方音

虽然“北伍二件”汉文部分的抄写时代仍有疑窦,但婆罗米字母的抄写风格属9—10世纪的草体于阗文,这是无疑的。通过婆罗米注音的研究,是可以一窥注音者掌握的汉语音系面貌的。在“北伍二件”中,以婆罗米字母注音的汉字凡371个,去除重复后共176字。这些汉字涵盖了中古汉语16摄,涉及声母凡36个,可较为全面地反映某时某地的语音系统。

从声母注音情况上看,“北伍二件”中的群、澄、定、並等全浊声母字的声母部分,大多用清辅音字母注音,并且这些清辅音绝大多数是清送气音。例如:

“及”(群母)注为“khi’bi”

“持”(澄母)注为“chī”

“度”(定母)注为“thū”

“比”(並母)注为“phī”

此外,疑、娘、泥、明等次浊鼻音声母字的声母部分,一般以浊不送气塞音或塞擦音字母来注,极少用鼻音字母注。例如:

“眼”(疑母)注为“gam’na”

“尼”(娘母)注为“jī”

“難”(泥母)注为“damna”,唯“寧”(泥母)一字,对作“nyem”

“蜜”(明母)注为“bīra”。

我们再看韵母的情况。二件中宕、梗二摄的阳声韵字存在韵尾弱化的现象。例如:

综上可知,“北伍二件”的婆罗米字母反映出了汉语语音的全浊声母带有送气成分,次浊声母带有浊不送气塞音成分,宕梗二摄阳声韵尾弱化,而曾摄字相对完整等语音现象。这些现象与罗常培《唐五代西北方音》、高田时雄《敦煌资料的汉语史研究——九、十世纪河西方言》以及恩莫瑞克、蒲立本等研究所见相合。因此“北伍二件”的婆罗米字母注音带有明显的唐五代西北方音色彩。

“北伍二件”所反映的语音现象不仅具有西北方音的共性,并且其个性也十分鲜明。首先,全浊声母具有送气的特点,这与前贤在西北方音的研究上相合。但在以往的研究中,西北方音全浊声母的浊音面貌仍十分明显,而在“北伍二件”中,全浊声母的字又都用清音来注,已与相应的次清声母无异,这应是“北伍二件”注音音系的发展。最典型的一例是:北大D20第39行,第11、12字分别是“清”和“淨”。其中“清”《广韵·清韵》七情切,属清母;“淨”《广韵·劲韵》疾政切,属从母,二字声母一清一浊,韵母相同,只是声调有所不同。北大D20的注音中,此二字的注音情况如下(图3):

从注音上看,“清”字注成了tsyem,起首的辅音正是清送气音ts(晚期于阗语中与ts相应的清不送气音转写作tc)。“淨”字注音没有直接写出,而是用了重文符号表示。这说明在注音者看来,若不考虑声调的情况,那么“清”“淨”二字是同音的。这在不经意表明了在“北伍二件”的音系中,全浊声母已经清化,并且与同组的次清声母无异了。

其次,二件的收喉阳声韵尾弱化的范围并不限于宕、梗二摄,所有通、江二摄的阳声韵字,甚至个别曾摄阳声韵字的韵尾也都出现了弱化的情况。例如:

这说明在二件的音系中,收喉阳声韵尾的弱化現象已进一步扩大了。

综上所述,我们认为“北伍二件”中的婆罗米字母注音所反映的音系既有西北方音的共性,又有其特殊之处,这对研究西北方音的发展具有重要的参考价值。

四 夹注字母与梵汉对音

梵汉对音材料能较为直观地反映某个历史时期汉语的语音系统的面貌,因此它备受汉语历史音韵学研究的重视。然而,梵汉对音材料通常是用汉字为梵词或是整篇陀罗尼注音,其中梵语是被注音对象,汉字是注音的工具。因此,当汉语中的某些音类在对音中用不着时,这些字就极少,甚至根本不在对音中出现,这类字的读音是无法直观地反映的。此外,有时梵语中的某个音,汉语中以多种音类对之,这些字究竟是合并了,还是都与梵音不同但又都有相似之处,也是无法直接看出的。而在“北伍二件”中,表义的汉字成了被注音对象,注音工具变成了表音的婆罗米字母,这种角色的反转为解决上述问题提供了可能。

从上可见,知、澄二母,分别以塞擦音c、ch注,它们的面貌的确如我们所推测的那样,是一组塞擦音。回顾上一节中“北伍二件”次浊鼻音声母字的注音,它们通常以浊不送气塞音或塞擦音来注,其中娘母字只以j-注,泥母字则注为d-,偶然注为n-。从婆罗米注音上也能直观地看到,泥、娘二母相互对立,娘母应当也是独立的声母。

又如,梵语半元音v在对音中的表现十分有趣,玄奘、智通等7世纪译经师通常以奉母字对,却从不用微母字对。而从武周时期的菩提流志开始,情况发生了些许改变。菩提流志在翻译《千手千眼观世音姥陀罗尼身经》时,几乎照搬了智通《千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经》中所有的陀罗尼对音字,但与此同时,他又在一些对音字之下加上了小注,以调整对音字的读音。其中,在许多奉母字下,菩提流志注上了切上字为微母的反切。例如:音节va,智通以奉母字“嚩”对之,菩提流志在“嚩”字下加注了“无何反”“无可反,下同”等小注,其切语上字皆为微母字“无”,甚至音节vai,智通以非母字“废”对之,显然菩提流志认为此非母字在对音上不妥,他在“废”字下加注小注“无计反”,切上字也是微母字“无”。隨后,在8世纪的“开元三大士”善无畏、金刚智、不空的对音中,辅音v可兼用奉、微二母对之,并且此二母字在v的单字数、对音总次数都不在少数。在9—11世纪之间的P.3920A中,奉、微同对v-的情况仍然存在{2}。

刘广和认为,在不空的音系中奉、微二母同对v,这说明此二母已然合并。他由此将奉、微二母的音值都拟作[v][9]。然而,我们看到在善无畏、金刚智的对音中,许多奉母的对音字下注有反切,其切语上字皆属微母。例如:“吠,尾礼切”“缚,无可反”等,但相反的情况,即微母字注奉母切上字的反切,却一次也没出现过。并且,从奉、微二母字的例外对音上看,善无畏、金刚智二师的奉母字除对v外,也都偶然对浊送气塞音bh-,此现象与非、敷二母字偶对清送气塞音ph-相似,但奉母字却一次也没有对过m-。金刚智、善无畏的微母字都偶然对过鼻音m-,但一次也没有对过bh-,由此可间接看出奉、微当有别[10]。但如果我们从“北伍二件”的婆罗米字母注音上看,奉、微二母的面貌就明朗得多了。例如:

不难看出,“北伍二件”中的奉母以字母组合hv注,而微母以v注,可见奉、微二母当有别,且微母更接近于梵语的v。这或许也解释了为什么在菩提流志、善无畏、金刚智等人的对音中有奉母字注以微母为切上字的反切,但相反的情况是不存在的。

综上所述,我们认为“北伍二件”的婆罗米字母注音对梵汉对音研究有重要的补充作用,若将梵汉对音与“北伍二件”这两类材料相互参照,则相得益彰。

结 语

“北伍二件”所抄写的汉文《金刚经》极有特点,其经文旁边还加注了非汉语文字的注音,确如方广锠先生所说:这种形式的写卷在3600余号敦煌遗书《金刚经》写本中唯此一见,弥足珍贵。这些注音字母是婆罗米字母,属晚期的(9—10世纪)草体于阗婆罗米字母,并非是此前认为的梵文或藏文,也不宜简单地定为“婆罗米文字”。虽然“北伍二件”汉文抄写年代有疑问,但从婆罗米字母的书写风格看,注音字母的时代是无疑的。这些给汉字注音的婆罗米字母反映出了一个相对完整的音系,对西北方音、梵汉对音研究都具有不小的参考价值,因此这份珍贵材料理当引起学界足够的重视。

参考文献:

[1]罗慕君,张涌泉. 海内孤本周绍良《金刚经》残卷缀合记[J]. 敦煌研究,2021(5):103-106.

[2]上海古籍出版社,北京大学图书馆,编. 北京大学藏敦煌文献:第2册[M]. 上海:上海古籍出版社,1995:81.

[3]R.Emmerick,E,G,Pulleyblank. A Chinese Text in Central Asian Brahmi Script:New Evidence for the Pronunciation of Late Middle Chinese and Khotanese[M]. Roma:IstitutoItaliano per il Medio ed Estremo Oriente,1993:3-5.

[4]窦怀永.敦煌文献避讳研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2013.

[5]脱脱,等. 宋史:卷三百一十三·列传第七十二[M]. 北京:中华书局,2005:10258.

[6]罗常培. 唐五代西北方音[M]. 南京:中央研究院历史语言研究所,1933.

[7]高田時雄. 敦煌資料による中國語史の研究:九·十世紀の河西方言[M]. 東京:創文社,1988.

[8]余柯君.四种《大身咒》齿音声母的比较研究[J]. 语文研究,2021(2):53-59.

[9]刘广和. 唐代八世纪长安音声纽[J]. 语文研究,1984(3):45-50.

[10]余柯君. 金刚智、善无畏密咒梵汉对音研究[D]. 上海:复旦大学博士学位论文,2019:141.

收稿日期:2020-11-15

基金项目:国家社科基金冷门“绝学”专项“金刚智、善无畏梵汉对音谱与汉语中古音研究”(19VJX109)

作者简介:余柯君(1991- ),男,浙江省义乌市人,复旦大学古籍整理研究所青年副研究员,文学博士,主要从事汉语历史音韵学研究。