老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者采取肺康复训练对其肺功能的意义分析

2022-06-17夏彬陶秀健李红

夏彬 陶秀健 李红

慢性阻塞性肺疾病是一种以气流受限为特征的慢性肺部炎症性疾病。慢性阻塞性肺疾病患者气流限制不完全可逆,患者病情进展及死亡率高,严重影响患者生活质量[1]。该病的发病特点以炎性细胞聚集,和炎性细胞因子浓度升高为特征[2]。过去慢性阻塞性肺疾病的治疗,主要集中在临床症状,并没有有效的治疗方法。然而随着大量临床研究,对慢性阻塞性肺疾病发病机制认识逐渐加深,同时越来越多的证据表明,慢性阻塞性肺疾病的炎症反应还存在全身炎症,并伴有多系统慢性全身炎症综合征[3]。2009 年全球慢性阻塞性肺疾病首次指出,慢性阻塞性肺病是一种可以预防和治愈的疾病,肺康复训练是慢性阻塞性肺疾病稳定期一种非药物治疗重要方法之一[4]。美国和欧洲呼吸协会指出,肺康复是以循证医学为基础的多学科相结合,为症状性慢性肺损伤患者所设计个性化综合干预方案,肺康复侧重于减轻改善患者症状来优化功能状态,提高参与率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年6 月~2020 年6 月大连市友谊医院收治的60 例老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者,随机分为试验组和对照组,每组30 例。对照组男15 例,女15 例,年龄65.90~79.90 岁,平均年龄(67.40±4.17)岁。试验组男15 例,女15 例,年龄66.50~77.50 岁,平均年龄(67.50±3.34)岁。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:患者均符合国家心肺血液病研究中心与世界卫生组织2013 年联合修订的慢性阻塞性肺疾病诊断标准,近20 d 无急性发作患者,该方案所有患者均自愿签署知情同意书。排除标准:心力衰竭和严重肺动脉高压,及其他肺部疾病如支气管扩张、哮喘、肺间质纤维化、认知功能障碍及精神异常患者。

1.3 治疗方法 对照组给予常规康复,告知病情,进行健康教育。试验组患者接受肺康复训练,呼吸功能训练包括:缩唇呼吸、腹式呼吸、氧疗等。根据患者不同年龄病情制定个性化综合治疗方案。门诊综合康复训练包括全身和局部肌肉训练,运动方式有步行、快走、爬楼梯和骑自行车等,并根据个人情况,制定康复处方,指导不同运动计划和运动强度。不管走哪条运动路线,都要遵循因人而异,循序渐进,量力而行和持之以恒的原则:在耐力训练中以20~60 min 为宜,有氧运动时间≥20 min。运动频率为4~8 次/d,运动周期为7~9 周,高运动强度适合轻微症状的患者;呼吸肌训练方法包括吹气球、吹蜡烛以及收唇膈肌呼吸等。唇缩膈式呼吸患者处于坐姿,全身放松,换气后轻轻闭上嘴唇,并用鼻孔深吸气,动作要慢。吸气时腹部肌肉放松,膈肌收缩向下移动,腹壁隆起。深吸气后轻轻屏住空气,嘴巴会张开收缩呈现出呼啸状,腹肌收缩且膈肌松弛,并回到原来的位置,当腹部凹陷时轻轻地慢慢吹灭肺部的空气。每次呼吸持续3~9 s。短暂休息后用鼻子轻轻吸气。下肢肌肉训练:踏板训练5~20 min/次,保证30~80 次/min;上肢伸展运动应提高上肢肌肉的运动耐力;加强上肢肌力训练为呼吸训练:缩唇呼吸和腹式呼吸的训练时间为5 min/次,4 次/d。同时,日常锻炼包括:步行运动:20~30 min/次,步行速度为50~80 步/min,步行时会感到呼吸急促及心率逐渐加快,提高步行速度及延长步行时间,使心率达到最大预期心率的65%~80%。有氧训练又称耐力训练,是一种旨在提高人体耐力素质来增强心肺功能和外周肌肉力量的运动。疗程15 d。

1.4 观察指标及判定标准 比较两组患者治疗后肺功能指标、焦虑及抑郁情绪、痰液炎症因子水平、生活质量。患者肺功能指标采用RSFJ800 型肺功能测试仪,测定患者FEV1/FVC、FVC、通气储量百分比,通气储量百分比=([最大每分钟通气量-最大每分钟静息通气量]/最大每分钟通气量×100%。患者焦虑以及抑郁情绪分析分别采用PHQ-9 和GAD-7 评分,抑郁量表分为4 个等级:无抑郁0~1 分,抑郁1~2 分,明显抑郁2~3 分,重度抑郁3~4 分。焦虑量表分为4 个等级:无焦虑0~1 分;轻度焦虑1~2 分;中度焦虑2~3 分;重度焦虑3~4 分。所有参与本试验医务人员均接受统一培训,学习使用评估量表。于两组干预后对上述指标进行三次复测,加权取平均值。痰液炎症因子检测,痰中超敏C 反应蛋白采用免疫增强比浊法测定,白细胞介素-10 采用酶联免疫吸附法测定。患者生活质量采用西雅图阻塞性肺疾病问卷(SOLDQ)评定,分为躯体效能,运动能力,情绪康复以及康复满意度4 个亚组,共21 个维度,各组总分均为84 分,分数越高表示患者生活质量越好。

1.5 统计学方法 采用SPSS24.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

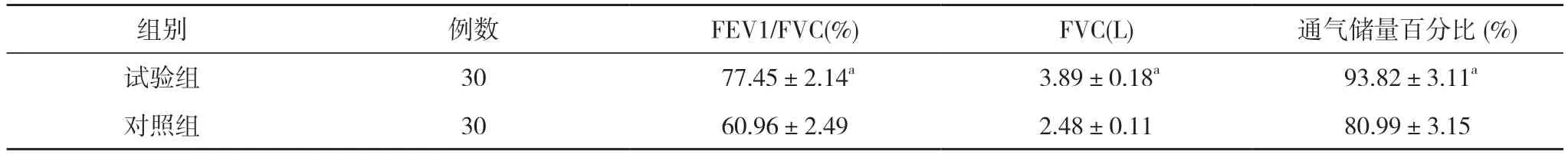

2.1 两组患者治疗后肺功能指标比较 试验组患者治疗后FEV1/FVC、FVC、通气储量百分比均高于对照组,差异均具有统计学意义(t=27.509、36.610、15.875,P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗后肺功能指标比较()

表1 两组患者治疗后肺功能指标比较()

注:与对照组比较,aP<0.05

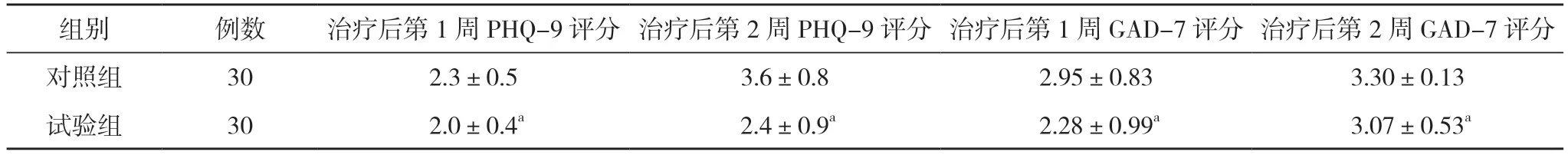

2.2 两组患者治疗后不同时间PHQ-9、GAD-7 评分比较 试验组患者治疗后第1、2 周PHQ-9 评分以及GAD-7 评分均低于对照组,差异有统计学意义(t=2.566、5.458、2.841、2.308,P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗后不同时间PHQ-9、GAD-7 评分比较(,分)

表2 两组患者治疗后不同时间PHQ-9、GAD-7 评分比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

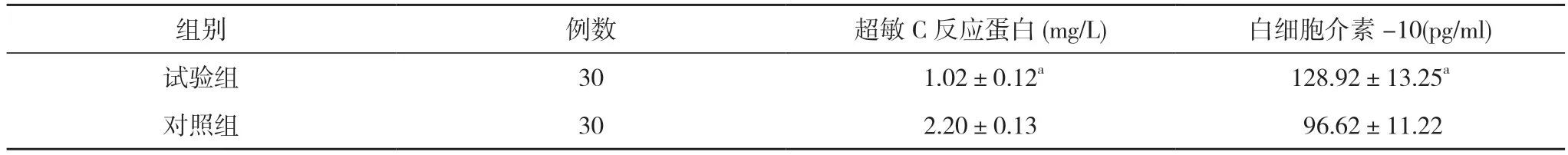

2.3 两组患者治疗后痰液炎症因子水平比较 试验组患者治疗后痰液超敏C 反应蛋白低于对照组,白细胞介素-10 高于对照组,差异均具有统计学意义(t=36.532、10.190,P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗后痰液炎症因子水平比较()

表3 两组患者治疗后痰液炎症因子水平比较()

注:与对照组比较,aP<0.05

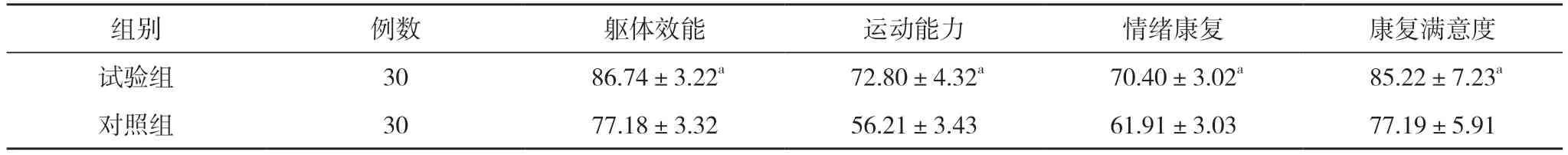

2.4 两组患者治疗后生活质量评分比较 试验组患者治疗后躯体效能、运动能力、情绪康复、康复满意度评分均高于对照组,差异有统计学意义(t=11.322、16.473、10.870、4.710,P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗后生活质量评分比较(,分)

表4 两组患者治疗后生活质量评分比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

3 讨论

随着人口老龄化、环境污染等问题,老年稳定期慢性阻塞性肺疾病的发病率呈逐年上升趋势。本病进展性,易反复发生,导致肺功能逐渐下降,劳动能力日益丧失。严重时不能自理,严重影响患者生活质量[5,6]。由于通气气功减少,运动能力有限,运动量减少,导致骨骼肌萎缩,进一步导致通气不足,形成恶性循环,并伴有呼吸肌功能障碍、心理障碍、营养不良等,加重呼吸困难症状。近年人们逐渐认识到肺部康复的重要性。对于老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者来说,呼吸困难和外周肌萎缩直接导致肌肉耐力下降,这是老年稳定期慢性阻塞性肺疾病致残率高的重要原因[7]。研究表明有氧运动能促进老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者物质代谢和能量代谢的转化,提高能量供应效率,减少有害物质的积累,缓解老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者的症状,提高患者生活质量[8]。作者对患者上肢采取有氧训练表明,上肢有氧训练能提高患者的通气能力来减少呼吸运动的工作量,提高老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者上肢肌力,进行上肢训练,减少肌肉耗氧量,减轻呼吸肌负担,改善呼吸困难症状,提高生活质量。上肢训练方法简单,不受场地限制,在患者能耐受的情况下与下肢训练相结合,效果显著[9]。研究表明,肺康复治疗能改善老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者的临床症状,增强运动功能和提高生活质量,降低医疗费用的效果,特别是对进行性气流受限和活动能力下降的老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者,可以提高生活质量[10]。对稳定期老年慢性阻塞性肺疾病患者进行康复训练后,发现患者日常生活能力提高,情绪稳定,肺功能好转,并且炎症反应降低,效果显著。

综上所述,对老年稳定期慢性阻塞性肺疾病患者采取肺康复训练对其临床效果显著,可以改善患者肺功能,值得临床推广。