2000—2020年云南省红塔区生态用地变化的遥感分析

2022-06-13王艳英吴风志吴欣俐李卫海

王艳英,吴风志,吴欣俐,张 泉,李卫海,李 雁

(1. 云南省国防科工局综合研究所,云南 昆明 650118; 2. 高分辨率对地观测系统云南数据与应用中心, 云南 昆明 650118; 3. 文山学院 地理信息技术教学、实验基地与创新服务中心,云南 文山 663099; 4. 文山学院 冶金与材料学院,云南 文山 663099)

随着我国经济、工业的快速发展,城镇化进程不断加速推进,资源迅速减少、人口增长过快、生态环境遭到破坏等现象成为了发展中不容忽视的严峻问题[1]。2008年《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)》指出,生态用地规划已成为土地利用总体规划中一个新的焦点,研究生态用地变化机制与规律,对保护生态环境,促进可持续发展具有非常重大意义[2]。城市生态用地不仅能提供生态系统服务,还能满足人类的生态需求,保护生态环境,有效发挥多种生态功能[3]。云南省玉溪市红塔区伴随经济的快速发展,城市建筑用地的大量扩张,使其生态用地遭到了威胁。本选题旨在为红塔区建设生态文明城市提供理论基础,为红塔区生态环境保护提供依据。

近年来,生态用地受到社会各界高度关注,加拿大的ROWE J S和SHEARD J W利用生态土地制图的景观方法对加拿大西北地区的生态用地分类进行了相关研究[4];Blasi C等运用生态区划分与植物学理论对意大利全国范围内生态用地进行划分模拟,其模拟结果对意大利生态用地划分具有重要参考价值[5]。2013年李洪远利用遥感和GIS技术对天津滨海新区30年间生态用地变化进行研究,结果表明,研究区的生态用地总面积在不断下降[6];2017年刘倩楠等使用土地利用动态度与土地利用转移矩阵法,从土地利用变化幅度与变化面积方面揭示深圳市5年间不同土地利用类型的变化方向[7];2019年张文慧等基于山东省1980—2015年6期遥感解译土地利用现状数据,采用土地利用类型动态度、土地利用转移矩阵等方法分析山东省生态用地时空演变格局及其影响因素,为土地的合理规划利用提供参考依据[8]。从研究现状来看,国内外的研究大多从生态用地的概念、分类等方面进行研究,对于小尺度范围内生态用地时空演变规律的研究相对较少,有待进一步深入研究。

1 研究区概况

红塔区地处滇中腹地,位于玉溪市西北部,地理位置为24°08′30″~24°32′18″N,102°17′32″~102°41′37″E,西南与峨山彝族自治县交界,北与晋宁区接壤,东与江川县相连,东南与通海县毗邻。全区土地面积1 004 km2,土地资源丰富,有“云烟之乡”“酸角之乡”之称。2019年红塔区实现841.03亿元的生产总值,第一、二、三产业的生产总值占比均有所增长。截至2020年初,全区总人口达459 234人,其中乡村人口186 201人,城镇人口273 033人。

2 数据来源与方法

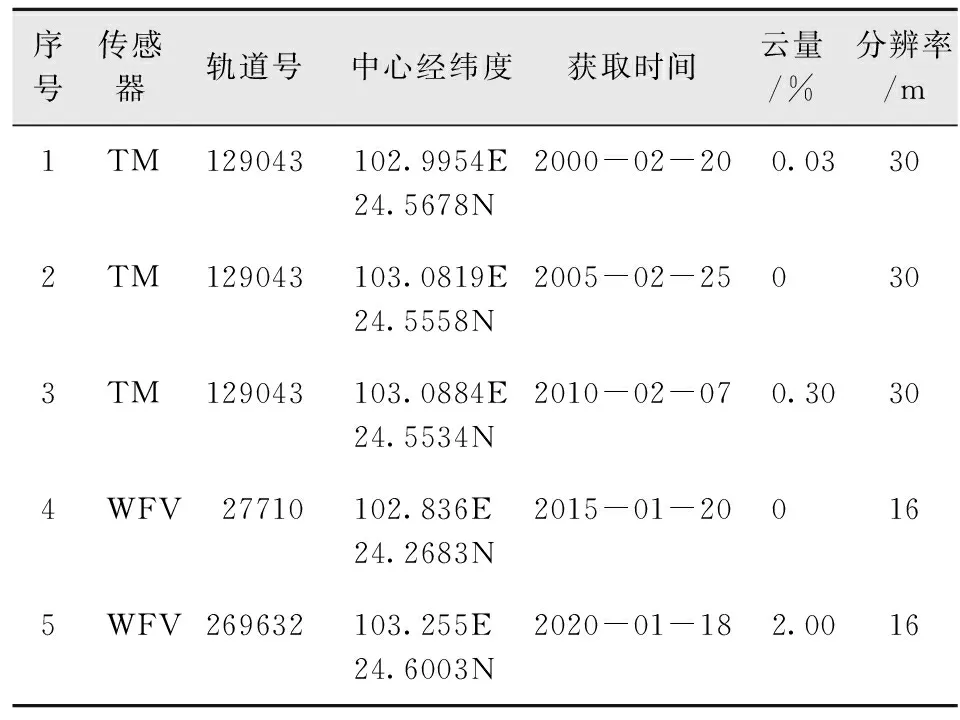

研究使用数据主要包括2000年、2005年、2010年的3期TM影像以及2015年、2020年的两期高分一号WFV影像。数据资料详见表1。

采用文献法、遥感分析法、地图分析及图表法和空间统计法5种研究方法。通过使用文献法阅读、分析、整理与生态用地变化相关的文献资料;利用遥感分析法提取不同时段研究区生态用地的变化信息;通过地图分析和图表法获取不同时间段研究区生态用地的空间分布及变化规律以及生态用地的转移变化等信息;采用空间统计方法能够科学有效地组织相关统计数据,保证统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性,最后统计出研究区不同时期生态用地面积和生态用地转移变化情况。

表1 TM、GF-1影像元数据信息Tab.1 TM and GF-1 images metadata information

3 生态用地遥感提取及其变化分析

3.1 生态用地界定

对于生态用地分类的研究,目前学者还无一致的标准,主要存在以下观点:一种观点认为,凡是能够实现生态服务功能、对于生态系统和生物生境的保护具有重要作用的土地均可划为生态用地,包括农田、林地、草地、水域、沼泽等在内的、地表无人工铺装、具有透水性的地面[9]。另一种观点认为,应以土地的主体功能来划分生态用地,对于大部分以经济产出为核心目的的第一产业用地,如耕地、人工草地、生产性林地等不作为生态用地考虑[10]。基于生态用地的界定以及以往学者的研究,本文结合研究区的相关具体情况,将包括耕地在内的土地类型纳入城市生态用地范围。

3.2 生态用地的提取

3.2.1数据与处理

研究区的数据包括TM影像和高分一号WFV影像,分辨率分别为30 m和16 m。首先对遥感影像进行辐射定标、大气校正、图像融合、图像裁剪等预处理工作。

3.2.2样本的选择、分类及精度验证

提取样本时将研究区的土地类型分为了林地、水体、耕地、建筑用地、裸地五大类,林地、水体和耕地归为生态用地,其中水域主要包括河流、湖泊、水库等,耕地主要包括农田,建筑用地主要包括农村民居用地、城镇和交通用地等,裸地指裸露的、荒废的未利用土地。采用支持向量机(SVM)分类方法对研究区进行监督分类。

3.2.3分类后处理

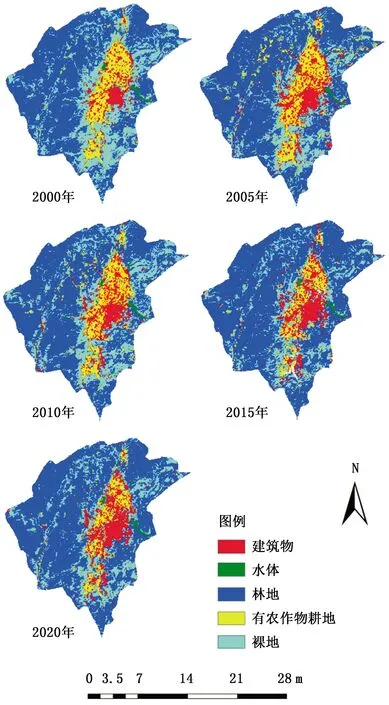

对分类后的图像按照“物以类聚”的原则进行聚类分析,把相似度较大的样本聚集为一个类型,在特征空间里占据一个局部区域,从而减小实验误差,处理后的结果见图1。

图1 2000—2020年红塔区土地分类Fig.1 Land classification of Hongta District from 2000 to 2020

3.3 生态用地变化分析

3.3.1生态用地类型总体特征分析

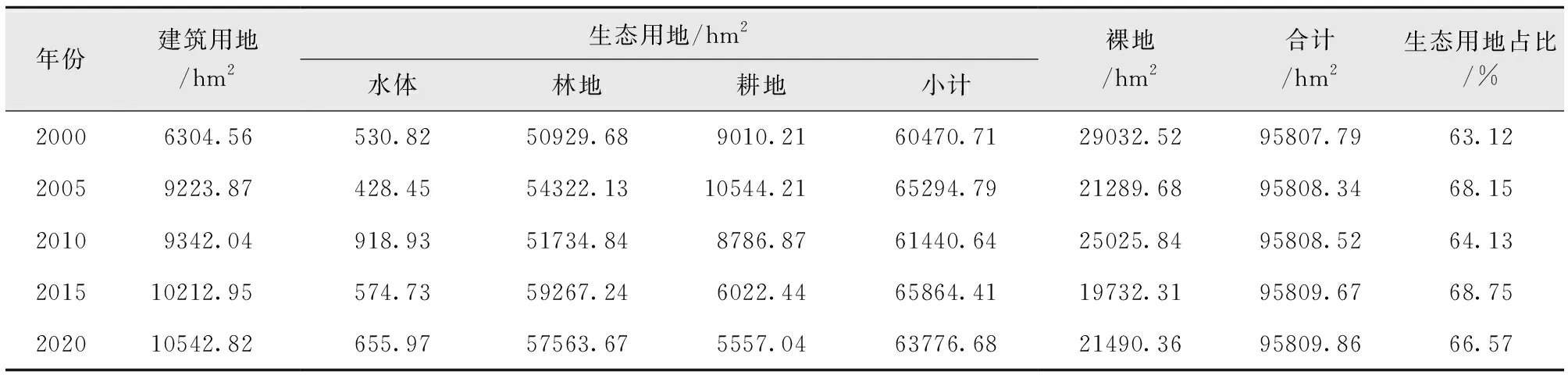

2000年时各类用地面积排序为:林地>裸地>耕地>建筑>水体,2005时土地利用类型的总体面积大小与2000年时相同,2010年时各类用地面积排序为:林地>裸地>建筑>耕地>水体,建筑用地有所增加,2015年和2020年的面积大小与2010年一致,2000年生态用地总面积为60 470 hm2,占各类土地总面积的63.1%,2005年生态用地总面积为65 294 hm2,占比为68.1%,2010年生态用地总面积为61 440 hm2,占比为64.1%,2015年生态用地总面积为65 864 hm2,占比为68.7%,2020年生态用地总面积为63 776 hm2,占比为66.6%。在20年间,总体生态用地面积变化呈不稳定的小幅度波动趋势。各类型土地面积统计如表2所示。

表2 2000—2020年各类土地面积统计Tab.2 Statistics of various land areas from 2000 to 2020

3.3.2生态用地的数量变化分析

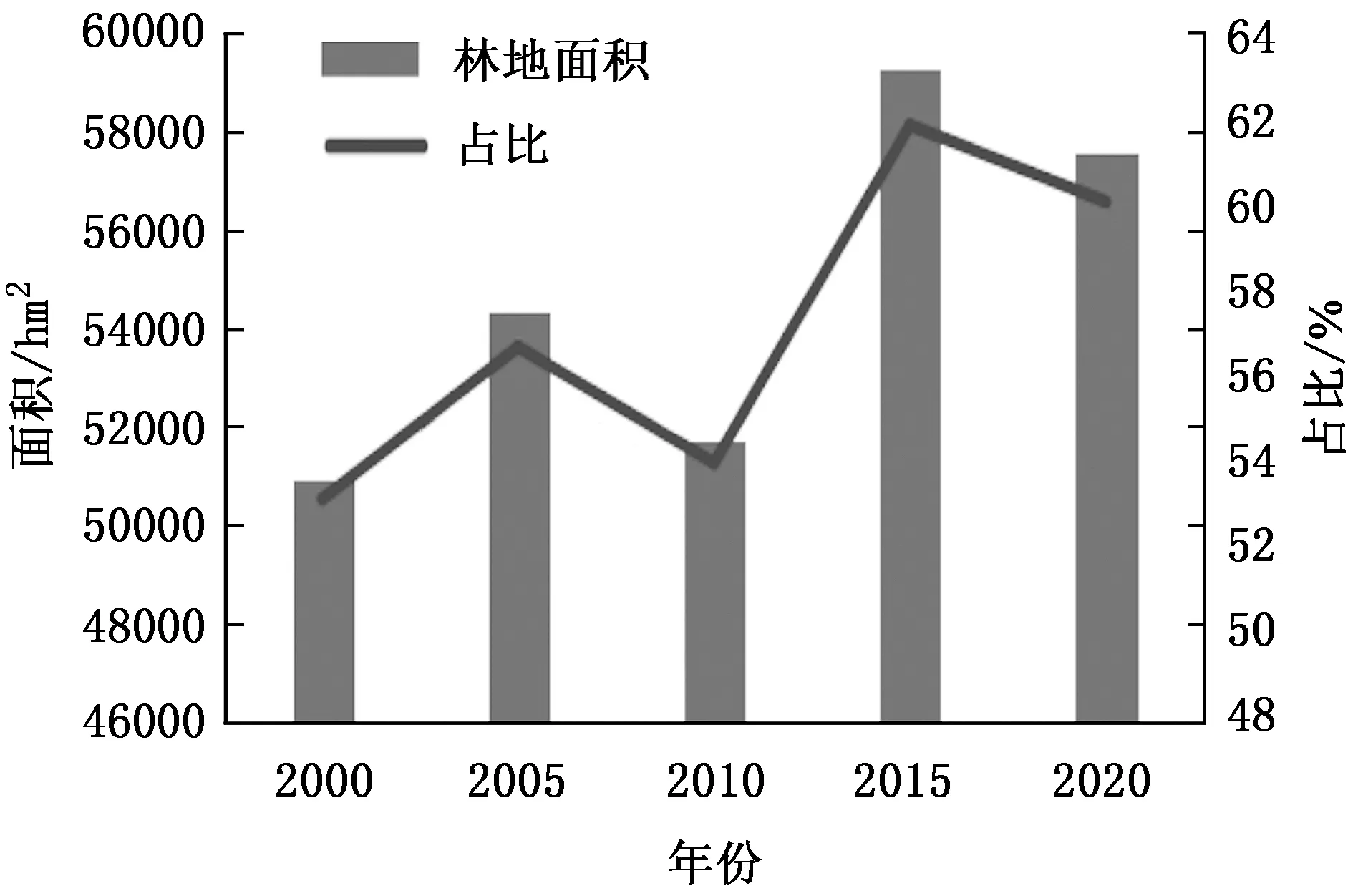

2000—2020年20年间,林地面积总体呈现不稳定小幅度波动趋势,即先增加后减少再增加最后减少的趋势。2000—2005年,林地面积增加3 392 hm2,增幅6.66%;2005—2010年,林地面积减少2 587 hm2,降幅4.76%;2010—2015年,林地面积增加7 532 hm2,增幅14.56%;2015—2020年,林地面积减少1 703 hm2,降幅2.78%。开始的5年间林地增加的原因是人类开发环境的意识还不够强烈,人类活动对生态用地的影响不大,因此会有所增加,而后林地减少是因为人类开始砍伐森林,转变林地为耕地种植蔬菜,或建造房屋等,而后又增加是因为采取了森林保护措施,最后5年间林地减少是因为经济发展迅速,城市不断扩张,部分林地转变为建筑用地所致。红塔区20年间林地面积变化如图2所示。

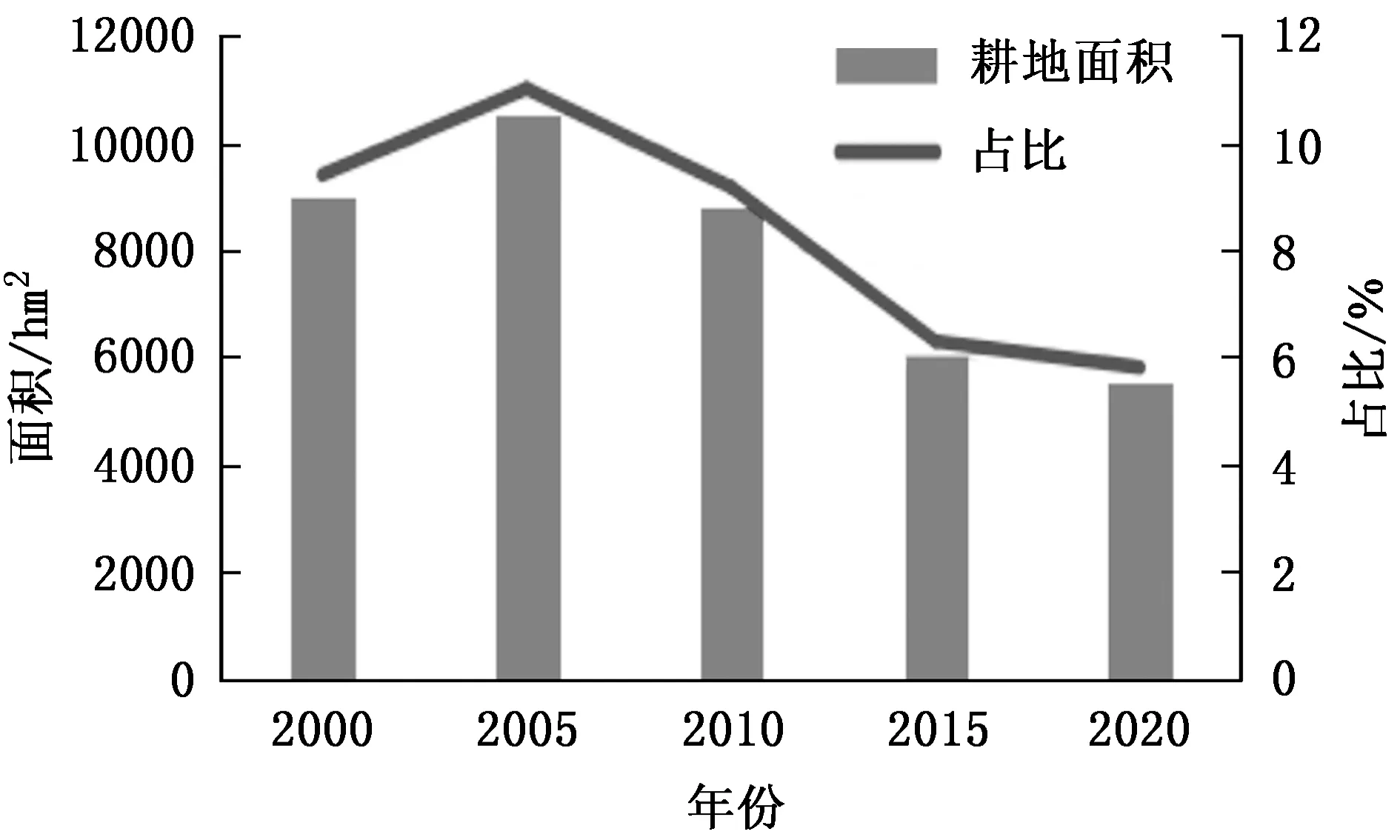

耕地是生态用地中面积减少幅度最大的一个类别,除2005年的耕地面积有所增加外,其余年份的耕地均有所减少,总体上面积变化呈现先增加后持续减少的趋势。2005年较2000年耕地面积增加了1 534 hm2,增幅17%;2010年较2005年减少1 757 hm2,降幅约16.67%;2015较2010年减少2 764 hm2,降幅约31.46%,是耕地减少幅度最大、减少最剧烈的年份;2020年较2015年减少465 hm2,降幅约7.73%。2005年耕地增加的原因是当地人口的增多,且当时红塔区的经济发展落后,大多发展依靠第一产业为主,以农业为生,所以种植农作物的耕地会有所增加。而后持续减少是因为经济快速发展,第二、三产业崛起,导致耕地有所减少。红塔区20年间耕地面积变化如图3所示。

图2 2000—2020年间红塔区林地面积变化Fig.2 Changes of forest land area in Hongta District from 2000 to 2020

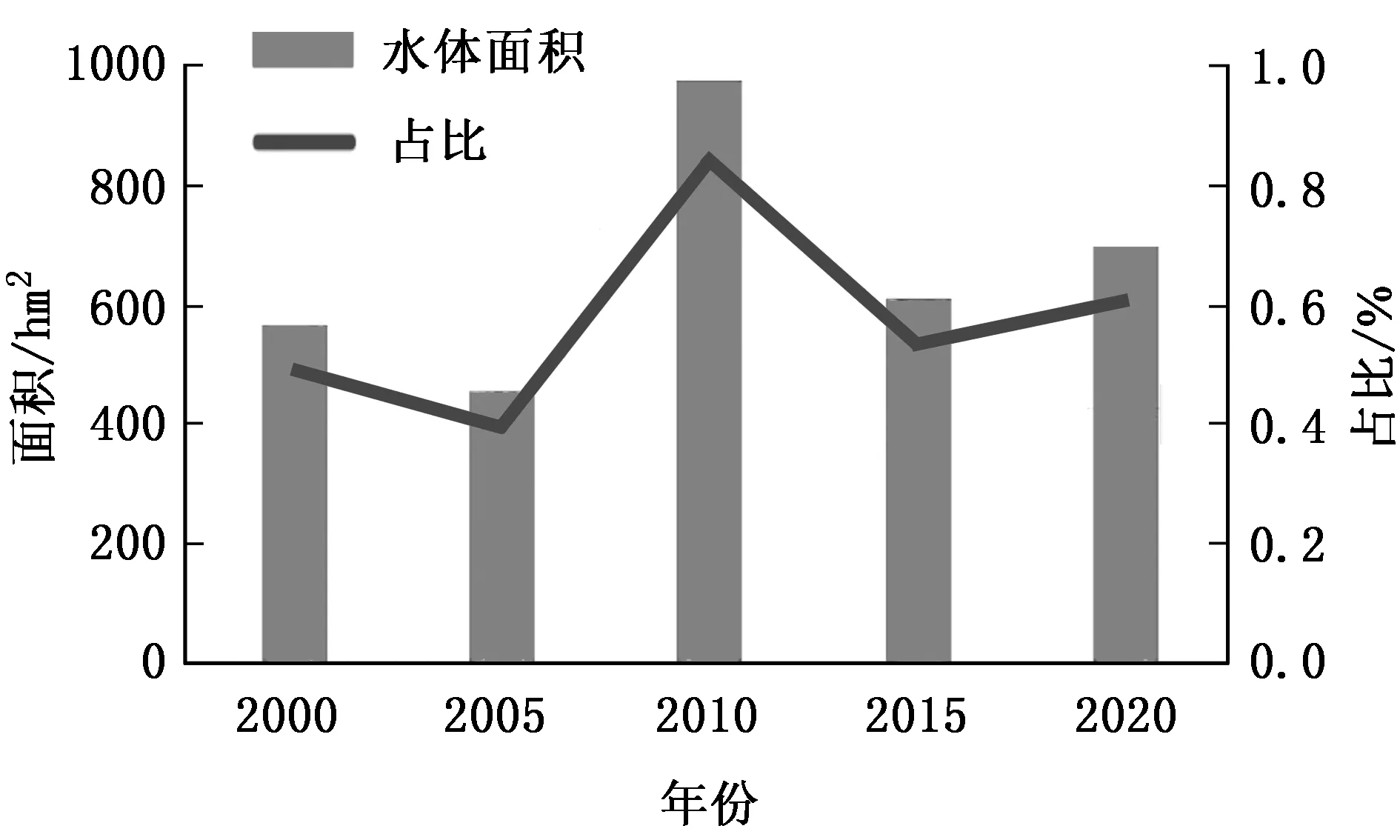

水域对生态环境具有非常重要的作用,对调节区域气候、蓄水防洪、调节气温发挥着巨大作用。在红塔区水域面积统计数据中,水域面积变化幅度呈现不稳定趋势,总体上呈现先减少,后增加,再减少,最后增加的趋势。2005年较2000年水域面积减少102 hm2,降幅约19.29%;2010年较2005年增加490 hm2,增幅114.48%,是所有年份中增长幅度最大的年份,面积约为2005年的2倍;2015年较2010年减少343 hm2,降幅约37.46%;2020年较2015年增加81 hm2,增幅约14.14%。红塔区20年间水域面积变化如图4所示。

图3 2000—2020年间红塔区耕地面积变化Fig.3 Changes of arable land area in Hongta District from 2000 to 2020

图4 2000—2020年间红塔区水体面积变化Fig.4 Change of water area in Hongta District from 2000 to 2020

3.4 生态用地及非生态用地的结构变化分析

3.4.1生态用地与非生态用地的转化分析

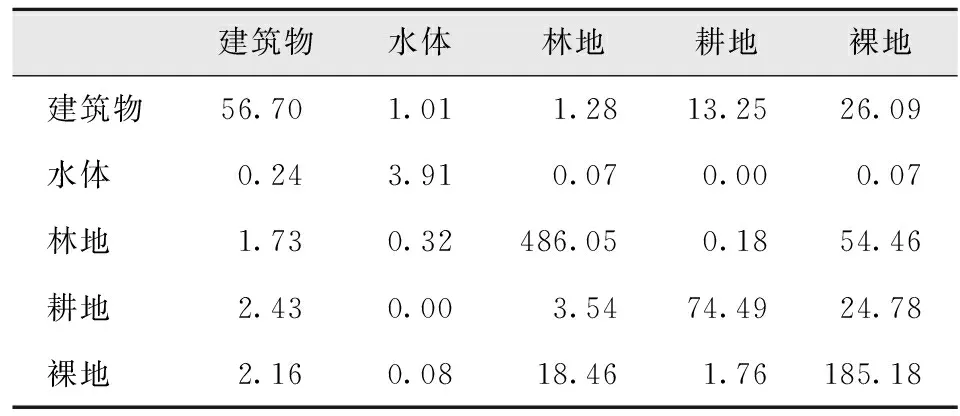

根据转移矩阵图可知,2000—2005年间,建筑用地转化为水体、林地、耕地的面积分别为0.24、1.73、2.43 km2,转出为生态用地的总面积为4.4 km2,主要转化为耕地,占转出面积的55.2%。裸地转化为生态用地面积为79.31 km2,其中水体0.07 km2、林地54.46 km2、耕地24.78 km2,主要转化为林地、耕地,分别占转出面积的68.67%、31.24%。有15.54 km2的生态用地转化为建筑用地,主要是耕地转化为建筑用地,占转出面积的85.2%,生态用地转为裸地的面积为20.3 km2,主要由林地转化而来,占转出面积的90.9%。

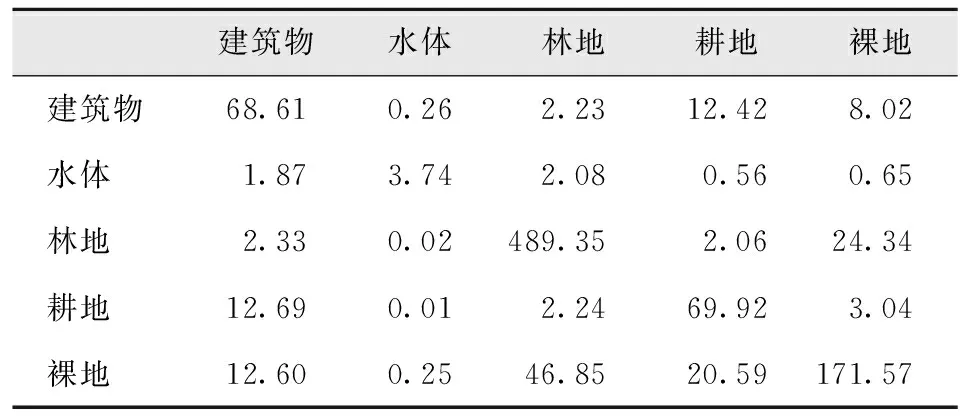

2005—2010年间,建筑用地转化为水体、林地、耕地的面积分别为1.87、2.33、12.69 km2,其中转化为耕地的面积最大,占转出面积的75.1%。裸地转化为水体、林地、耕地的面积分别为0.65、3.04、24.34 km2,主要转化为林地,占转出面积的86.83%。有14.91 km2耕地转化为建筑用地,占转出面积的83.3%,有67.69 km2林地和耕地转化为裸地,转出比例为69.2%和30.4%。

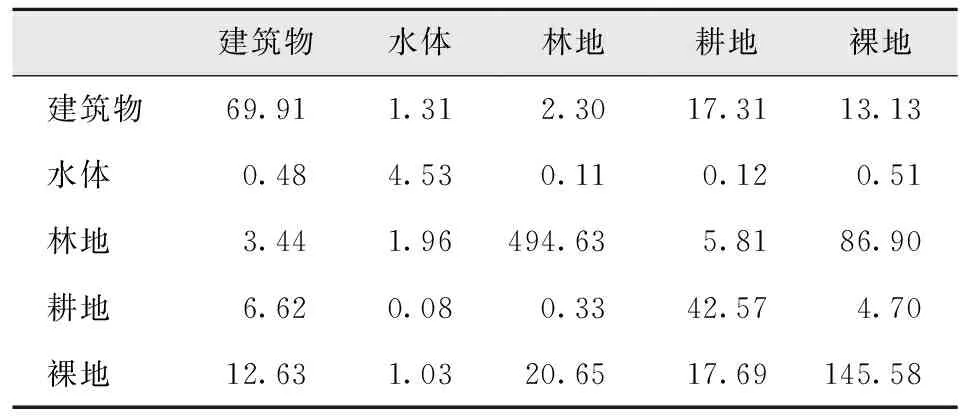

2010—2015年间,建筑用地转为水体、林地、耕地的面积分别为0.48、3.44、6.62 km2,转为生态用地的总面积为10.54 km2,其中耕地占转出面积的62.8%。裸地转化为水体、林地、耕地的面积分别为0.51、86.90、4.70 km2,其中林地占转出面积的94.24%。有20.92 km2的生态用地转化为建筑用地,主要来源为耕地,占转出面积的82.74%;有39.37 km2的生态用地转化为裸地,主要的转入来源为林地和耕地,分别占转出面积的52.45%、44.93%。

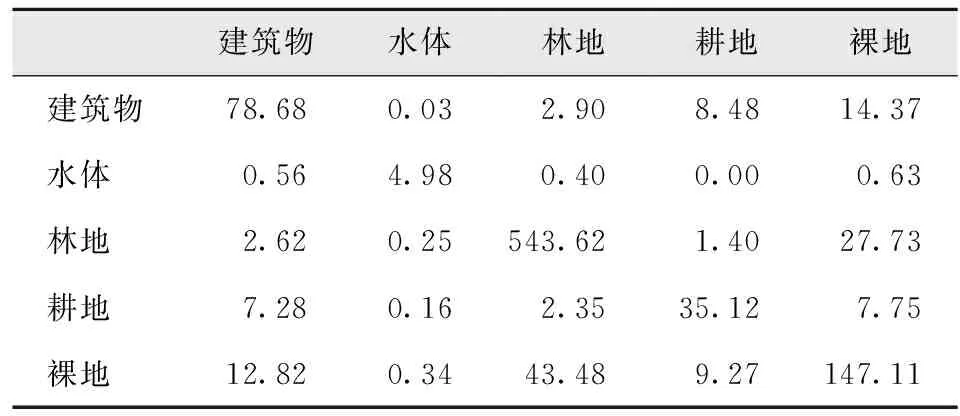

2015—2020年间,建筑用地转化为水体、林地、耕地的面积分别为0.56、7.28、2.62 km2,其中耕地和林地分别占转出面积的69.59%、25.05%。裸地转化为水体、林地、耕地的面积分别为0.63、27.73、7.75 km2,转化为林地的面积最大,占转出面积的76.79%。有11.41 km2的生态用地转化为建筑用地,主要来源为耕地,占转出面积的63.80%,裸地由53.09 km2的生态用地转化而来,大部分以林地和耕地为转入源,其中林地转出面积最大,转出面积占比为81.89%。

根据以上数据可知,红塔区20年以来,建筑用地主要向裸地、耕地转化,水体主要转化为建筑用地、裸地,林地大部分向裸地转化且转移面积最大,耕地主要向建筑用地、裸地转化,裸地主要转化为建筑用地、耕地和林地,在生态用地类型中,水体转移面积最小。

3.4.2生态用地内部转化分析

根据转移矩阵可知,2000—2005年间,水体转出1.41 km2,林地转出23.35 km2,耕地转出15.19 km2,有0.32 km2的水体转化为林地,占水体转出面积的22.7%,无水体转化为耕地,分别有0.07、3.54 km2的林地转为水体与耕地,分别占林地转出量的0.3%、15.16%,有0.18 km2耕地转化为林地,占耕地转出量的1.18%。

2005—2010年间,水体、林地、耕地的转出面积分别为0.54、53.4、35.63 km2,分别有0.02、0.01 km2的水体转为林地与耕地,水体转化率较小,林地转为水体、耕地的面积分别为2.08、2.24 km2,分别占林地转出量的3.9%、4.2%,耕地转化为水体和林地的面积分别为2.06、0.56 km2,分别占耕地转出量的5.78%、1.57%。

2010—2015年间,水体转出4.38 km2,林地转出23.39 km2,耕地转出40.93 km2。在水体转化中,分别有1.96、0.08 km2的水体转化为林地与耕地,占水体转出量的44.74%、1.82%,林地转化为水体和耕地的面积分别为0.11、0.33 km2,分别占林地转出量的0.47%、1.41%,耕地转化为水体和耕地的面积分别为0.12、5.81 km2,分别占其转出量的0.29%、14.19%。

2015—2020年,水体转出0.78 km2,林地转出49.13 km2,耕地转出54.27 km2,分别有0.25、0.16 km2的水体转为林地和耕地,占水体转出量的32.05%、20.51%,有0.40、2.35 km2的林地转出为水体、耕地,分别占林地总转出量的0.81%、4.78%,耕地转化为林地的面积为1.4 km2,占转出量的2.58%,但同期无耕地转化为水体。

综上所述,近20年以来,红塔区在生态用地内部转移中,水体大部分转化为林地,少部分转化为耕地,但水体转化面积较小,而耕地主要转化为林地,林地主要转化为耕地和水体,转化为耕地的面积较大。2000—2020年研究区土地转移矩阵见表3~表6。

表3 2000—2005年红塔区土地利用转移矩阵Tab.3 Land use transfer matrix of Hongta District from 2000 to 2005 km2

表4 2005—2010年红塔区土地利用转移矩阵Tab.4 Land use transfer matrix of Hongta District from 2005 to 2010 km2

3.5 生态用地变化及转化的驱动因素分析

3.5.1自然因素

玉溪市红塔区位于滇中腹地,深居内陆,远离海洋,冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人。自然因素中对生态用地变化影响最为突出的是气温和降水,研究区2000—2020年间,随着气温和降水的变化,生态用地数量和格局也受到了影响。红塔区2000—2020年降水量减少了115.8 mm,平均气温升高了0.38 ℃,随着气温的升高和降水量的减少,生态用地也受到相应影响,特别是水域,水域转变为裸地或其他用地面积有所增加。降水和温度变化也影响到农作物的生长,从而对生态用地的数量造成影响。林地数量变化受气温和降水的影响不大,主要受人为活动的影响较大。

表5 2010—2015年红塔区土地利用转移矩阵Tab.5 Land use transfer matrix of Hongta District from 2010 to 2015 km2

表6 2015—2020年红塔区土地利用转移矩阵Tab.6 Land use transfer matrix of Hongta District from 2015 to 2020 km2

3.5.2人文因素

近几年来红塔区经济发展迅速,城区面积不断扩大,不得不占据某些农田,使得生态用地面积受到影响。2019年红塔区全区实现生产总值841.03亿元,比上年增长4.4%,经济发展是推动土地利用变化的重要驱动力,从而影响到生态用地的数量和结构。例如一个城市的经济水平越发达,交通就会越便利,道路分布就越复杂,而生态用地的分布也会受到道路布局的影响。据人口普查数据显示,2000年红塔区常住人口为409 044人,2010年增加到495 129人,城镇化率由46.1%增长到61.98%,2020年人口又持续增加到51.63万人,随着人口的增加和城镇化率的增长,人为活动增强,生态用地不断转化为建筑用地,进而影响到生态用地的数量与格局。

综上所述,受人文因素和自然因素的共同影响,生态用地面积受到重大威胁,目前生态用地已被大多数城市纳入到重点保护范围,保护生态用地至关重要。

4 结论与讨论

4.1 讨论

通过探究红塔区20年间生态用地变化规律,为研究区建设生态文明城市提供了理论依据。应根据各类生态用地数量变化特点与转移情况,制定相应的改善、保护措施。在城市建设过程中,应多增加城市绿地、湿地等生态用地,在土地规划中,要重视生态用地的合理布局,建立合理的土地利用标准,减少生态用地的转出,增加其转入来源,在保证经济发展的同时,注重提高生态用地占比,优化其结构,不能以牺牲生态效益为代价而去增加经济效益,要在保证生态效益的同时提高经济效益,不仅使城市得到绿化,还能加快城市经济发展步伐,进而加快红塔区建设生态文明城市的进程。

4.2 结论

2000—2020年间,红塔区整体的土地利用格局不稳定,生态用地大幅度向非生态用地转变,各类生态用地内部也存在相互转化,从而促使红塔区生态用地的数量、格局发生变化,自然和人文因素是影响红塔区生态用地变化的两个重要因子。

1)2000—2020年间,林地一直占优势地位,20年间林地面积虽然有小幅度波动,但一直是生态用地中面积最大的类型。水体面积一直是处于劣势地位,是生态用地中面积最小的类型。在红塔区这种干旱灾害严重地区,应贯彻节约用水方针,促进水域面积的扩大,扩大湿地公园、湖泊面积,加强生态文明建设。总体上,2000—2020年间,水域和林地面积均有所增加,而耕地的面积有所减少。20年间包括水域、耕地、林地在内的生态用地面积共增加了3 305 hm2。

2)随着城市经济的发展、域区不断扩张,建筑用地面积逐年增加,在2000—2005年、2005—2010年这两个阶段中,分别有35.84 km2和82.6 km2的生态用地转化为了建筑用地和裸地。在2010—2015年、2015—2020年这两个阶段,分别有60.29 km2和64.5 km2的生态用地转化为了建筑用地和裸地。因此,在保证经济发展的前提下,为平衡好生态用地与非生态用地之间的转移变化关系,红塔区应制定相关的生态用地保护措施,加强生态用地保护和可持续利用管理,推进生态文明城市建设。

3)在红塔区生态用地范围内水体的转出面积很小,水体主要向林地和耕地转化,林地的转出率最大,主要转为耕地,耕地转出率居中,主要转为林地。在红塔区的发展过程中,应注重生态用地的保护与增加,使生态服务功能较低的生态用地尽可能向生态服务功能较高的生态用地转变,使各类生态用地比例得到有效保障并稳步增长,从而促进生态系统的恢复与优化。

4)促使红塔区生态用地变化的驱动因素主要包括自然因子和人文因子,自然方面影响最明显因素是降水和气温,这两个因素对水域的影响最为明显,而人文因子方面主要是人口增长、人为活动、经济增长和城市扩张等,近20年来,随着红塔区经济的发展,受城市扩张、人口增长等因素的影响,耕地大面积减少,导致生态用地数量和格局发生变化。