浅析魏晋南北朝书画审美的会通

2022-06-13颜紫惠

颜紫惠

内容提要:魏晋南北朝时期,社会动荡,政局混乱,文人士大夫从玄学中找到慰藉,对人生、社会、宇宙有了新思考。他们看淡生死,渴望自由,纵情山水,崇尚自然。这一变化积极地反映到精神文化活动上,迎来了艺术的高度自觉。这一时期书画艺术一片繁荣,书画实践和理论空前发展,而书法和绘画在理论上表现出共同的审美倾向。

关键字:书画;审美;意象;骨法;气韵

宗白华先生在《论〈世说新语〉和晋人的美》一文中曾说:“汉末魏晋六朝是中国政治史上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于感情的一个时代。”[1]177魏晋南北朝是中国历史上最为动荡的时期,社会黑暗,政府官僚腐败,长期战火纷飞,诸侯割据,给人们的身心造成了巨大摧残。士人将目光转向文艺领域,以此来寻找精神上的寄托,从而出现了审美意识的高度自觉。汉代董仲舒提出的“天人感应”“君权神授”的儒家思想到魏晋南北朝时期被否定,人们对儒家思想的信任出现危机,亟须摆脱困境,寻找新的精神支柱,道家思想的玄学符合当时士人的选择。老庄思想对人世黑暗与人生苦痛的激烈批判,对精神自由的向往与追求,对生命价值和人的理想的探寻与思考,十分符合饱经折磨的门阀士族的心理。书画艺术尤其能表达人们内心情感,文人士大夫的一笔一画都是所思所想,他们在书画世界中抒发情感,寻找内心深处的一泓清泉。这个时期书画艺术发展到一个无法超越的高峰。

书法和绘画在发展过程中总是相互影响的,由于都是运用毛笔这一书写工具,要求使用者对毛笔有相当强的掌控能力,使艺术作品在笔墨交相辉映下呈现出和谐的面貌,所以在书画创作中呈现出共同的审美倾向。从书画审美来说,应该具备三个层次,依次为形式之美、精神之美、风格之美。艺术家在掌握基本的技法之后,要建立与艺术作品之间的精神交流,通过不懈的训练和努力,久而久之形成个人鲜明的风格。这个过程是螺旋式的,而不是一蹴而就的。艺术家们只有将这三个层次完美地结合才能创作出优秀的艺术作品。

一、意在笔先

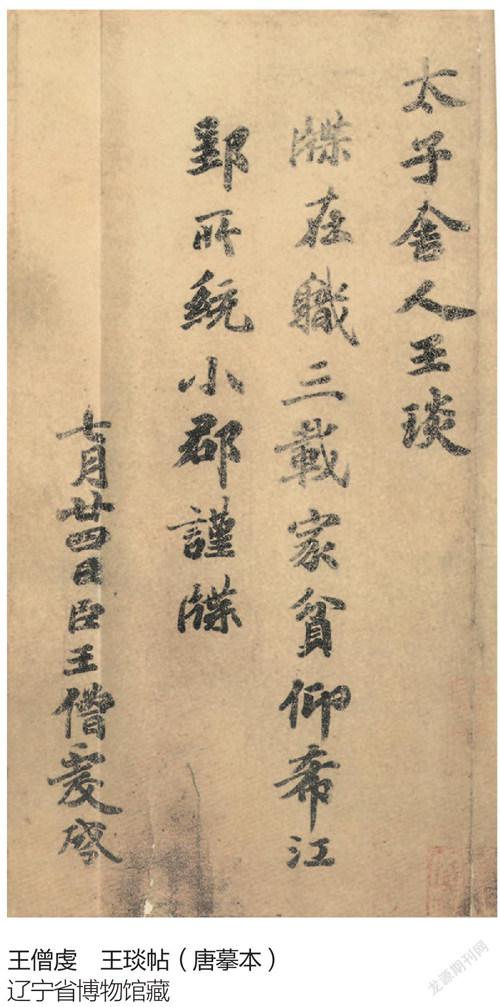

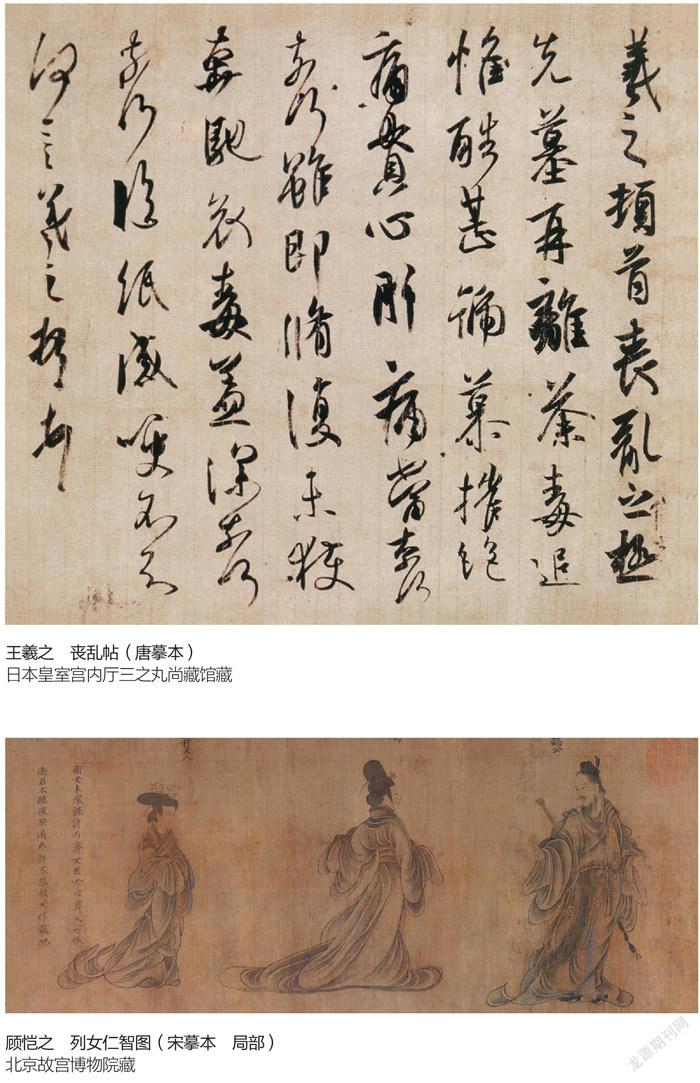

“意在笔先”是王羲之在《题卫夫人〈笔阵图〉后》中提出的,是根据卫夫人《笔阵图》中“意后笔前者败”“意前笔后者胜”的说法提炼出来的。“意”是艺术家借助具体事物表达的主观情感和内在思想,无论在书法还是绘画方面都十分重要。在书法艺术中,“意”的表达离不开“象”的衬托。“意”是内心活动,“象”是自然物象,它们之间没有明显的界限。但是并不是所有的作品中都具有这两者,只有能触动人们心灵、引起人们共鸣的艺术作品才会二者兼有。王僧虔《论书》说:“张澄书,当时亦呼有意。”[2]58通过王僧虔对时人的品评,可见“意”是对书法水平很高的一种评价。王羲之也有很多关于“意”的论述,如《自论书》:“顷得书,意转深,点画之间皆有意,得其妙者,自有言所不尽,得其妙者,事事皆然。”[3]4《题卫夫人〈笔阵图〉后》:“夫书,先须引八分、章草入隶字中,发人意气。”[3]9他认为书法有趣味且有意味,是无法用言语来表达的。书法中的“意”与字体的演变有关。随着时间的推移,构字法的多样性让汉字从象形性逐渐抽象化,汉字从具体到抽象的变化给书家们提供了更多的创造空间,能够更大程度地表达己意。这一时期,书画家们受玄学的影响,对精神自由的向往,给“意”的发展提供了更多可能性。在画论中,“意”首次被顾恺之提及。顾恺之认为绘画是“以形写神”“迁想妙得”,寻求形象之外的精神寄托,追求一种放浪形骸的精神境界。顾恺之在《魏晋胜流画赞》中说:“凡生人亡有手揖眼视而前亡所对者,以形写神而空其实对,荃生用之乖,传神之趋失矣。空其实对则大失,对而不正则小失,不可不察也,一象之明昧,不若悟对之通神也。”[4]谢赫在对别人的评价中多次提到“意”,如评袁倩“但志守师法,更无新意”,评顾恺之“迹不逮意,声过其实”,评张则“意思横逸,动笔新奇”,等等,表达出艺术家们不同的审美趣味以及对作品中抒情性质的重视。在书画领域,“意”属于更深层次的美学思想,魏晋南北朝时期书画家重视“意”,强调作品的意韵,表达自己的心境,这一思想对唐宋的审美追求产生了积极的影响。

二、骨法用笔

在魏晋南北朝时期,“骨”的概念在书、画论中广泛运用,包括“骨力”“骨法”“风骨”“天骨”“骨趣”等术语。“骨法”原指人或其他动物的骨相特征,战国宋玉《神女赋》:“骨法多奇,应君之相。”直到魏晋之后,“骨”从人物品藻的政治性和道德性评价转化为审美性评价。“骨”作为审美标准最先出现在书论中,卫夫人《笔阵图》中说:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪;多力丰筋者圣,无力无筋者病。—从其消息而用之。”[3]6这几句话将“骨”和“肉”作为相对概念,提出“多骨微肉”“多力丰筋”的书法美学观。王僧虔在《论书》中说:“崔、杜之后,共推张芝,仲将谓之笔圣,伯玉得其筋,巨山得其骨。”[2]60这句话道出了当时人们崇尚筋骨的审美取向。在魏晋南北朝时书论中,“骨”是指重视书法用笔的劲健有力、结构的挺拔多姿,从而在整体章法上散发出的一种健壮强劲的气质。“骨”在绘画理论中的首次出现是在顾恺之的《论画》中,如“《周本纪》,重叠弥纶,有骨法”“《伏羲神农》,虽不似今世人,有奇骨而兼美好”“《汉本纪》,季王首也,有天骨而少细美”[5]等。顾恺之提到的“骨”是指用线条勾勒出的画面形象。将“骨法”与用笔结合起来的是南朝齐的谢赫,他在《古画品录》中提出了绘画“六法”,为气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写,与顾恺之表达的意思有异曲同工之妙。魏晋南北朝时期的人物画已经成熟,出现了一大批绘画名家,他们通过结合题材、勾勒造型、平涂赋彩、注重传神等多个工序完成一幅幅栩栩如生的作品。其中勾勒造型有举足轻重的位置,是整幅画是否具备精神的根本所在。这要求画家笔头功夫纯熟,体现了“骨法用笔”在绘画中的重要性。总之,“骨”的品评方式从人物品藻中引进而来,运用到文艺领域,从单纯强调人或动物的骨骼到突出书画作品的线条美感,在逐步的发展过程中被赋予了更多层的含义,直到现在“骨法用筆”也是书画家们孜孜不倦的追求。

三、气韵生动

“气韵生动”在南朝齐谢赫的绘画“六法”中处于最重要的位置。它要求书画家能表现出艺术作品的运动性与生命性,也是艺术创作的最高境界。在《世说新语》中,“气韵”是“气”和“韵”的融合。“气”在古代属于哲学领域,在春秋战国时期拓展到美学领域,到魏晋南北朝时期广泛见于文艺领域。在谢赫的《古画品录》中常有“气韵”“体韵”“神韵”“神气”等词。“韵”的概念首先出现在音乐领域,然而在中国的雕塑、园林、建筑、书法、绘画等很多领域都展示出音乐的美感,表现出“韵味”。林语堂在《中国书法》中说:“据我看来,书法艺术表现出气韵结构最纯粹的原则,其与绘画之关系,亦如数学与工程学、天文学之关系。”[6]魏晋南北朝时期的书法“尚韵”,十分讲求风度韵致,追求一种清新脱俗、飘逸多姿的风貌,有一种“初发芙蓉,自然可爱”的美感。王僧虔在《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”[2]62由此可见书家们追求的是一种气韵上的优雅、潇洒与高逸,书法艺术自觉的大幕拉开。这一时期各种书体发展完备,经过广大书家的润色,书法艺术被推向一个高峰,书法的审美性大大超过了实用性,自发地增加了艺术的生命力。宗白华曾说:“中国古代的书家要想使‘字’也表现生命,成为反映生命的艺术,就须用他所具有的方法和工具在字里表现出一个生命体的骨、筋、肉、血的感觉来。”[1]136当一个生命具有了骨、筋、肉、血这些基本构成,一气贯之就有了生命的律动与节奏,可以说“气韵”对于书法作品是起一个画龙点睛的作用。书画创作上的传神之笔和格调上的气韵生动是历代书画家们的理想追求。这种对书画的评价方式被后人重视,尤其是向往“魏晋风度”的宋人,把“气韵”作为评价书画最重要的因素。

从古至今,书画的发展离不开时代因素、政治主张、哲学思想、审美观念的影响。我国魏晋南北朝是文艺大繁荣与大发展的时期,这一时期的书画精品众多,给文艺界留下了丰富的财产,成为人们心灵的加油站。书画同本同源,同受道家美学观的影响,在审美方面有很多的共同之处。二者都是通过笔墨创作来追求自然率真的思想境界,推崇神采、神韵、意境。在欣赏的过程中,我们无不感受到古人书画的精彩。从更深的层次去说,我们不光要看到古人笔下的精微之处,他们在创作过程中的思想情感,往往更引人入胜。

参考文献

[1]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.[2]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[G].上海:上海书画出版社,1979.

[3]張彦远.法书要录[M].北京:人民美术出版社,1964.

[4]马秋帆.魏晋南北朝教育论著选[G].北京:人民教育出版社,1988:177.

[5]张彦远.历代名画记[M].沈阳:辽宁教育出版社,2001:52.

[6]上海书画出版社.二十世纪书法研究丛书:文化精神篇[M].上海:上海书画出版社,2000:9.

约稿、责编:史春霖、金前文