“情不知所起,一往而深”

2022-06-11文|张聪

文|张 聪

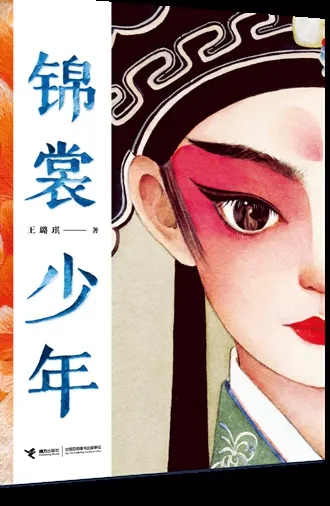

作为中国汉族传统戏曲中最古老的剧种之一,昆曲以其独特的审美体系和曼妙的艺术品格,被称为“百戏之祖”,历时600 余年至今仍熠熠生辉。然而,要使古老的昆曲艺术“飞入寻常百姓家”,尤其是在青少年群体中得到传承与发展,实现中国优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,却并非易事。90 后作家王璐琪将这一宏大主题与儿童小说创作相结合,通过《锦裳少年》这一新作,为新时代中国儿童提供了厚重的文化艺术滋养。

成功的儿童小说作品,必然是多重文本的复调对话。《锦裳少年》在仅有的6 万字篇幅里,以15 岁少年章然串联起从清末至当下的厚重时代背景,以少年的视角,塑造了古川明、白师父、靳永谦等五代昆曲艺术家的形象。透过人物各自命运的轻点或重描,小说多条线索齐头并进,既述说从“锦裳昆曲传习所”到“少年昆曲班”的时代风云,更呈现不同历史时期昆曲艺术家炽热的家国情怀与不懈的艺术追求。

作者并没有因为是儿童文学创作,而降低文本内部的张力,通过主要人物意识流动状态的描绘,最终将一部交织着家国情、师徒情、兄弟情、祖孙情的作品呈现在读者面前。青少年读者不仅可以从小说中读到时代风云变幻、读到昆曲艺人的命运悲欢,更能感受到传统昆曲艺术的博大精深,以及作者欲说还休的时代主题。

中国本土儿童文学的创作与研究,曾长期处于“求新声于异邦”的理论焦虑之中。尤其是当代儿童文学创作,从选题到叙事,从语言到结构,很难做到与本土文化资源的对接与自洽。在这个意义上,《锦裳少年》为当代中国儿童文学创作立足中国本土立场、充分挖掘历史文化资源、探索多种题材创作提供了直观且充分的文本借鉴。

作者创造性地将昆曲这一古老的艺术形式引入儿童文学创作。昆曲之所以被称为“活化石”,是因为它不仅是中国古典戏剧的杰出代表,更是中国古代抒情文学的至臻典型,其艺术成就与文化价值早已超越了国界和民族,成为全人类的财富。为了让儿童感受昆曲之美,了解昆曲的前世今生,从而自觉传承中华优秀传统文化基因,作者从主人公的名字(梅君、柳雯、袁袅晴等)入手,细化曲词、行腔、表演、传承等各个环节,于一草一木、一颦一蹙、一招一式中见真章,全方位展示昆曲艺术的璀璨光芒。

挖掘传统文化的当下意义,传统与当下的二律背反是无法绕开的一个重要问题。传统文化期望在新的时代背景下重新焕发生机,就不得不对自己进行选择性新变,继而,经过改革后的传统文化是否依然葆有其原本的精神内核,传统与革新的激烈对抗考验着每一个从事艺术生产的个体。为了留住艺术的命脉,年轻的梅君和年迈的靳老,先后冒着“天大的罪过”对昆曲进行“大刀阔斧”的改革。但创新并不是毫无原则的。小说中靳老与梅君的原型、当代昆曲艺术家尤梅俊说,“昆曲是非常高雅的艺术,但是随着观众审美水平的改变,很多当下的昆曲演出为了符合观众的口味,也做出了改变。但是昆曲作为非物质文化遗产,应该把它的魂保留下来。我们应该通过努力,让更多原汁原味的昆曲内容保留并传承下去”。因此,作者让靳老的改革从“先锋”又回归“传统”,让袁袅晴守着古昆曲的工尺谱,让章然手边的木笛重新发声,并借由白发梅君之口,重申什么才是昆曲真正要继承的衣钵。

无论历史跨度多么漫长、时代主题何其宏大,从本质上说,《锦裳少年》还是一部写给青少年读者的儿童文学作品,其根本的创作理念仍是以儿童为本位,作者创作的出发点与落脚点都是当代少年。

与昆曲的守正与创新一样,当代中国儿童文学的井喷式发展,亦需要在中国古典文学传统与当代世界文学语境中,寻得恰当的着力点,讲好中国故事,创作出诸如《锦裳少年》这样真正能够走近孩子的精品力作。■

王璐琪 著接力出版社出版:2021年6月定价:35.00元