坚守与创新:“海外中国研究丛书”的34 年

2022-06-11李旭康海源

文|李旭、康海源

有读者说,如果在一家社科书店里找不到“海外中国研究丛书”的影子,那么这家书店是有遗憾的。

20 世纪80 年代,在改革开放的大环境下,社会上兴起一股“文化热”。一批出版社也试图通过图书出版来参与社会思想文化建设,纷纷推出前沿性学术丛书。1988年,随着美国学者罗兹曼主编的《中国的现代化》出版,江苏人民出版社“海外中国研究丛书”(以下简称“海外丛书”)正式诞生。

截 至2022 年4 月,“海 外丛书”已出版图书211 种,时间跨度从远古到当代,政治、经济、社会、文化、科技、医疗等主题无所不包。丛书作者几乎囊括了海外最有影响力的中国学研究专家,如早期的拉铁摩尔、费正清等,中生代的孔飞力、周锡瑞、伊沛霞、贾志扬等,目前的中坚力量高彦颐、薛凤、魏希德等,另外还有旅居海外的华裔著名学者如萧公权、杨联陞等。

一本本高质量的著作呈现在中国读者面前,汇聚成一个新的知识体系,为中国人文社会科学的发展发挥着重要作用。“海外丛书”在学术界、读书界、出版界逐渐树立起良好的口碑,滋养了一代又一代的学人与读者,成为公认的中国学术出版的一面旗帜。

“熬”出的传统,“熬”出的品牌

34 年筚路蓝缕,“海外丛书”从未中辍、出版至今,其背后的过程不可谓不艰辛。正如丛书主编、浙江大学中西书院院长刘东教授所言,“海外丛书”在34 年间,“熬”成了传统,“熬”成了品牌。

“‘熬’是坚持、是守望,是知识界始终不渝的关心,是读者始终如一的关注,更是出版者恪守初心、持之以恒的跋涉。”江苏人民出版社社长王保顶如是说。34 年里,社长换了几任,编辑换了好几茬,一代接着一代耕耘,始终坚守着“海外丛书”这块阵地。其间遇到过版权流失的窘境,也曾因经济问题而险些终止,所幸的是,凭借着出版人的坚持和韧劲,“海外丛书”坚持了下来,走上了良性的发展轨道。

“海外丛书”能够“熬”成品牌,归根结底靠的是过硬的内容质量、强烈的时代意识和问题意识,以及紧跟学术前沿的敏锐性。

34 年来,“海外丛书”始终将选题质量、翻译质量和编校质量放在首要位置,把质量作为图书品牌永葆生机的原动力。丛书选题皆为一时之选,大多经受住了时间的检验,如包弼德《斯文:唐宋思想的转型》、刘子健《中国转向内在:两宋之际的文化转向》、岩井茂树《中国近世财政史研究》等。丛书因其专业性、学术性,翻译难度往往较大。译者和编辑常常为了一条文献、一个人名费尽周折,更不用说对新术语翻来覆去地“折腾”。

34 年来,“海外丛书”始终立足于中国的发展,从他者的角度反观自身的历史和现实,应和时代的节拍,回答时代的提问。继《中国的现代化》后,丛书推出《中国:传统与变革》《寻求富强:严复与西方》等,契合了当时改革开放的宏大主题;伴随着生态文明建设的推进,适时推出《大象的退却:一部中国环境史》《工程国家:民国时期(1927-1937)的淮河治理及国家建设》等;近年来,公共卫生和医疗健康成了人们的重要关切,我们即将推出《生命之道》《近代中国医学的形成》《非驴非马:医疗与中国现代性问题》等。

34 年来,“海外丛书”因其学术前沿性而成为许多学者、学生的“案头书”“枕边书”。北京大学历史学系教授赵冬梅评价,“海外丛书”为中国的研究者开了一扇窗,“他山之石,可以攻玉,这些不同的研究方法、研究角度甚至不同的议题,对我们国内的研究非常有启发”。像杜赞奇的《文化、权力与国家》、周锡瑞的《义和团运动的起源》,都提供了相当新颖的研究范式和独特的研究视角。如今,国际学术交流更为便捷,“海外丛书”与海外中国学研究同频共振,也推动了中国学术走出去,让世界更加全面认识中国。

精选与经典,一枝生两花

近年来,出版资源的竞争越发激烈,信息技术的革新也改变了人们的阅读方式和阅读习惯,这都对传统人文社科出版板块造成了一定程度的冲击。面对行业日新月异的发展,“海外丛书”不断迎接挑战,在传承传统、坚守使命的同时,也在探索创新之道。

2021 年,“海外丛书”首度推出精选版,以高质量的选题、个性化的封面设计和精美的装帧形式在读书界引起了不小反响。如《北京的人力车夫:1920 年代的市民与政治》甫一出版,便迅速登上各大荐书榜单,好评如潮。

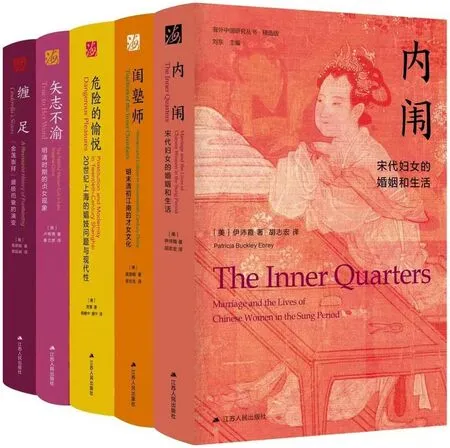

最近,丛书精选版第二辑——女性系列也已上市,包括《内闱:宋代妇女的婚姻和生活》《缀珍录:十八世纪及其前后的中国妇女》《闺塾师:明末清初江南的才女文化》《缠足:“金莲崇拜”盛极而衰的演变》《矢志不渝:明清时期的贞女现象》《危险的愉悦:20 世纪上海的娼妓问题与现代性》六种新书。这是国内首次集结五位海外汉学名家,书写自宋代以来1000 年间的中国女性历史。精选版的封面由名家设计,依据图书内容加入创新元素,使其具有艺术美感、时代气息,能快速吸引读者,让读者对图书之喜“始于颜值,终于才华”。

丛书的新封面与经典封面并不是替代关系,而是互为补充,一枝生两花。经典封面承载了几代人的回忆,已超越了封面的本义,成为一种文化符号和价值。有读者说,如果在一家社科书店里找不到这套丛书的影子,那么这家书店是有遗憾的。今年以来,陆续有七种沿用经典封面的新书上市(丛书第205 ~211 种)。七种新书均是名家之作,在各自的领域内具有一定突破性、创新性的贡献。

《棘闱:宋代科举与社会》是《剑桥中国宋代史(下卷)》主编贾志扬的代表作,研究了宋代的科举制度、科举文化及其带来的社会影响。这部经典著作因其新颖的研究范式而被学界誉为“中国科举制度研究的里程碑”。

《宋代文人的精神生活(960—1279)》打破了人们固有的宋代理学昌盛、佛教边缘化的认知,阐述佛教在宋代融入文人士大夫的日常生活中,对世俗社会依然有重要影响。

《梅兰芳与20 世纪国际舞台:中国戏剧的定位与置换》是海内外第一本研究梅兰芳在20 世纪国际舞台上影响的专著,从历史、种族、社会、文化等方面全方位解析了梅兰芳在跨文化语境下的形象置换。

《郭店楚简〈老子〉新研究》是享誉世界的简帛学家、日本东方学会会长池田知久的代表作,以郭店楚墓发现的老子竹简为蓝本,考证传世《老子》,展现了堪称典范的考据功夫。

《1901-1909 年的门户开放政策:西奥多·罗斯福与中国》特别注重国际事件和美国的国内挑战对罗斯福政府制定亚洲政策的影响,从国际关系的角度还原了近代中国所处的国际秩序。

《清帝国之乱:义和团运动与八国联军之役》是近代著名“中国通”明恩溥的亲历记。1900 年北京外国公使馆区被围攻期间,他亲身参与了防卫活动。书中披露了大量历史细节,为我们留下了一份珍贵的历史记忆。

《德与礼:亚洲人对领导能力与公众利益的理想》是中国思想史研究巨擘狄培理的融会贯通之作,他以跨越中国、日本、印度等数个文明和数个历史时期的宏大视野,汲取亚洲传统思想智慧,力图化解21 世纪人类的文明冲突和发展困境。

这些新书或是“小切口”或是“大视野”,或是有扎实的考证或是长于理论分析,相信会给读者带来阅读的乐趣和思想的启发。

时代大浪滔滔,“海外丛书”将守正创新,推出更多精品好书,勇立时代潮头。■