“医事法学”相关名称争议及其本质思考*

2022-06-08陈伟伟董天进刘毅

陈伟伟 ,董天进, 刘毅

(1.中南大学法学院,湖南 长沙 410000;2.四川省社会科学院;3.西南医科大学法学院)

自上个世纪八十年代以来,随着改革开放的深入发展,我国医药卫生领域亦步入其法制(治)化改革发展之路,以该领域之法律、法律现象及其发展规律为研究对象之学科亦应运而生,然历经三十余载,其学科名称依旧存在诸多争议。学者们在“卫生法学”“医事法学”“生命法学”等多种名称的主张上相持不下,概念之间相互关系更频频出现混乱、抵牾乃至相互吞并之局面。因而本文试图在对学科相关名称的诞生、释义以及其争议的梳理之上,辅以国内外相关实证调研数据,进一步思考这一名称争论现象背后所探寻的问题本质,以促进学科更好地发展。

1 立足当下:学科名称的多元使用现状

1.1 概念关系的多元化主张

目前国内外的学术研究中对医事法学相关名称的概念界定上大致存在如下三种关系:

其一,并列论,即各个名称所表之义相互独立但略有交叉。如王森波主张,将卫生法学定位于卫生行政和公共卫生,将医事法学定位于医患关系和医疗行为,将生命法学定位于生命伦理及生命科技的医学应用,并承认这几者间并不能完全割裂,如代孕、基因编辑等生命科技的法律问题,既可从生命伦理法角度探讨其能否合法化,亦可从卫生行政方面探讨其准入与管制,更可在具体的医事关系中探寻各方主体之权利、义务乃至纠纷之解决,因此,各个概念之间纵然有其专属领地,但亦相互交叉[1]。

其二,等同论,即各名称之间相互混同,无论“卫生法学”“医事法学”抑或“生命法学”等名称,均作为指代以生命健康与医药卫生领域之法律问题为研究对象之学科。如张新华在其文章《论医事卫生法学的创立》中便指出,“医事卫生法学,也可称之为医学法学、卫生法学或医事法学,是医学与法学的边缘学科,其所指的研究内容大体相当[2]。”罗伊·伯兰(Roy G. Beran)也认为,医事法又可称为卫生法,他们之间的概念很少需要介绍[3]。类似地在相关学者所做的卫生法学、医事法学论文统计研究中,他们亦鲜少界定其概念,但在统计过程中,卫生法学也会囊括进医疗事故、医院管理、生命科技等领域的文章[4],而医事法学也会涉及公共健康、精神卫生、安乐死等领域的内容,行文中更有直接以“医事法(卫生法)”或“卫生法(健康法)”来进行表述[5]。拉斐尔·阿吉亚尔·格瓦拉(Rafael Aguiar·Guevara)在进行“医事法”与“卫生法”概念的实证研究时,也曾对谷歌多个关于“health law”的检索结果进行了分析,并得出两个结论:第一,检索出来的网站或组织均没有定义“health law”,尽管他们的名称中包含了它;第二,这些检索结果均将“medical law”与“health law”混同[6]。可见,当下各名称在许多学者看来,其之间往往相互指代,均泛指卫生健康领域之法学学科。

其三,从属论,即以某一名称为上级概念,而将其他名称作为其下级概念予以界定。最为常见的便是以卫生法学为学科统称,而将医事法、生命法等概念作为其下级概念,比如王晨光教授将卫生法体系划分为医事法、公共卫生法、健康产品法、医疗保险法等领域[7],显然医事法学成为了卫生法学的下级概念。同样的,在陈云良教授主编的《卫生法学》专著中,亦将医事法作为卫生法的分支之一[8],在赵万一教授主编的《医事法概论》中,也认为卫生法与医事法之间是种属关系,卫生法是属概念,医事法是种概念,卫生法的外延要大于医事法[9]。而主张生命法学为统筹的学者中,亦有学者尝试以传统生命法与前沿生命法之逻辑划分,将“医事法”“卫生法”融于传统生命法之中,从而使生命法囊括“卫生法”和“医事法”。上述主张,实则是以其中之一取其广义内涵,而其他名称则取其狭义解释而生。

1.2 专业设置与命名的多元化现状

医事法学这一学科名称的多元化特征亦进一步表现在高校的专业设置与命名之上。专业作为沟通学科发展与社会需求之间的桥梁,是高等院校根据学科的发展和分类情况以及社会分工需要而设立的人才培养平台。通过梳理2016-2020年5年内我国各高校本科、硕士、博士招生计划和专业目录,笔者汇集了国内现有开办医事法学相关专业的31所高校之专业设置情况。其结果显示,目前我国医事法学专业涵盖本科、硕士、博士多个层次,但除少数拥有一级法学博士点授权的高校通过自设专业的方式将医事法学或卫生法学设立为法学二级学科以外,其余大多高校都将仅其作一种专业方向予以设立,而其所依托的学科则以法学为主(共有23所,占比74.17%),但亦有高校将其置于管理学(主要是社会医学与卫生事业管理和公共事业管理,共有9所,占比29.03%)和人文医学之下(共有3所,占比9.68%) 。而从名称的使用来看,目前国内高校对该专业的命名主要有4种方式:一是以“某某学科(卫生法学方向)”形式命名,共有8所高校采取此形式,占比25.81%,主要代表院校有中南大学、首都医科大学等;二是以“某某学科(医事法学或医学法学方向)”形式命名,共有12所高校采取此形式,占比38.71%,主要代表院校有西南政法大学、东南大学等;三是直接以法学命名,不表明其研究方向,而是在其培养方案或专业介绍中指出其目标是培养掌握一定医学知识、能够从事医疗(卫生)法律实务的法律人才,此类高校多为开设法学本科专业的医科院校,共有8所,占比25.81%;第四,则是直接将医疗与卫生两词合并,以“某某学科(医药卫生法学方向)”进行命名,共有3所,占比9.68%。

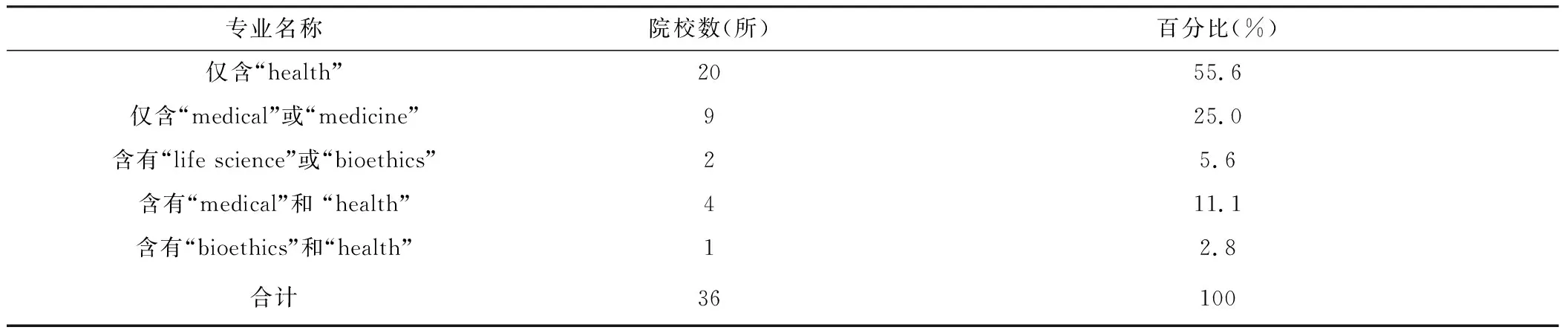

无独有偶,专业名称的多元使用现状不仅见于国内,域外高校对于医事法相关专业的名称设置上,与国内亦如出一辙。笔者调研了36所开设医事法学相关专业的域外院校,其在专业名称的设置上,虽然国外已接近一致地将此专业设置于法学学科下,但其名称亦十分多样化,概而括之大致可分为以下5种形式(见图一):一是以“卫生法(health law)”或“法律与卫生科学(law and health science)”进行命名,共有20所院校采取此种方式,占55.5%。前者主要见于在法学学科下设置独立研究方向的高校,如澳大利亚的悉尼大学、加拿大的约克大学等;后者主要见于开展双学位或联合学位的高校,如美国的哈佛大学、宾夕法尼亚大学等等。二是以“医事法(medical law)”或“法律与医学(law and medicine)”进行命名,共有9所院校,占25.0%,同样,前者主要见于设置独立学位的高校,如德国的慕尼黑大学、英国的肯特大学;后者主要见于开展双学位或联合学位的高校,如美国的斯坦福大学、澳大利亚的昆士兰科技大学。第三种方式是以“生命伦理法(bioethics law)”或“法律与生命科学(law and life science)”进行命名,仅有2所,占5.6%,分别是新加坡国立大学和美国的杜克大学。第四种方式则是融合了“医疗(medical)”与“卫生(health)”,直接以“医疗卫生法(medical and health law)”进行命名,共有4所院校,占11.1%,典型代表如澳大利亚的墨尔本大学、德国的海德堡大学。最后则是以新西兰的奥塔哥大学为代表以“生命伦理与卫生法(bioethics and health law)”进行命名。可见,无论国内外,目前围绕生命健康和医药卫生领域法律问题所设置之专业也均存在命名上“卫生法”“医事法”“生命法”相互混同的多元化局面。

表1 域外院校医事法学相关专业命名统计表

2 以古观今:名称溯源与争议梳理

2.1 卫生法学

“卫生”一词的现代含义是在近代以来“中—西—日”多边互动中形成的。作为古汉语中的“卫生”一词,最早可追溯至《庄子·庚桑楚》中,南荣趎曰:“若趎之闻大道,譬犹饮药以加病也,趎愿闻卫生之经而已矣。”此中“卫生”一词,系指护卫生命,维系健康之义。而我国现代意义上“卫生”一词实则为“和制汉语”,系日本官员长与·千斋(ながよ·せんさい)借鉴于《庄子》中“卫生”一词来作为日本国家行政机关之命名而后又被我国所采而“回输”中国,有的学者亦将其称之为“侨词来归”[10]。1871年(明治四年),长与·千斋赴欧洲学习交流后,其借用《庄子》中“卫生”一词来翻译他在访学过程中所接触的“Hygiene”“Sanitary”“Health”“Gesundheitspflege”等词,并于明治7年,在其起草的《医制76条》第4条中开始正式用于国家行政机构——“卫生局”之命名[11]。而伴随着晚清西学东渐,“卫生”一词也开始用于我国行政机关命名之上,1906年清政府设立民政部卫生司,民国时期设置卫生部,这也成为有的学者认为狭义的“卫生法学”指代卫生行政机关的职能,即卫生行政、公共卫生的一大原因[12]。

而主张从广义来看待“卫生法学”并将其作为学科统称的学者也是多从以上“卫生”一词之演变来寻找其支撑观点:其一,“卫生”自古便有卫全其生,维系健康之义,其揭示了本学科的研究主题——以法治护卫生命健康;其二,“卫生”一词自晚清便已被纳入我国国家行政机构名称之中,本学科之学术团体中国卫生法学会、以及世界卫生组织亦采此称,“卫生”一词作为一种官方用语,在使用上已较为普遍[13]。

“卫生法”与另一名称“健康法”之间,可谓是“同源异称”,两者均是从英文“Health Law”翻译而来。但自全球迈入大健康时代以来,以“健康法学”来取代“卫生法学”之主张亦开始被学者提及。主张“健康法学”的学者其理由可大致归于如下三类:其一,从译法上看,“卫生”与“健康”均源于对英文“Health”一词的翻译,然“卫生”除了与“Health”对应,同时也与“Hygiene”“Sanitary”等表示“环境卫生、卫生手段”之词对译,因而为避免混乱,采用“健康法学”来对译“Health Law”更为适宜;其二,我国民众日常更多地习惯于“卫生”一词中“清洁卫生、环境卫生”之词义,因而使用“健康法学”相较于“卫生法学”更能让民众理解其维护健康之意涵[14,15];最后,从大健康的理念出发,当代健康权的内涵不断丰富,其复合性权利属性逐步被学界所公认并成为本学科的理论核心[16],因而以“健康法学”称之更能凸显本学科核心范畴。

2.2 医事法学

医事法学应对应英文“Medical Law”,域外对于“Medical Law”的使用可追溯至十九世纪中期,届时其多出现于法律规范的命名中[17]。而正式作为一个学科领域并开始创建其学科体系是在二十世纪中期,如1965年霍米·沙普吉·梅塔(Homi Shapurji Mehta)便撰写了《Medical Law And Ethics In India》一书,整书十五章均是以“医事行为及医患关系”为核心展开,包括“医疗实践中的权利与职责”“医疗过失的分类及其民事责任”“医疗过程中的同意”等章节[18]。而1967年,世界医学法学协会(The World Association for Medical Law)成立,其章程中第三条载道:“协会宗旨是鼓励研究和讨论有关卫生法、法律医学与生命伦理的问题,并鼓励以有利于造福人类和促进人权的方式解决这些问题”,可见此处协会所采“Medical Law”则是包含了卫生法与生命伦理法的广义称呼。一如拉斐尔指出,“Medical Law”的概念正是狭义与广义反复交替使用的背景下不断演进[6]。

而我国是于上个世纪九十年代开始使用“医事法学”这一名称,“医事法学”是回应于当时国内医疗纠纷频发、医患矛盾不断加剧、医疗体制改革面临种种难题的社会现实而生。

而对于为何采“医事法学”之名,编纂我国最早一批《医事法学》著作的姜柏生先生在其书中指出,“目前世界各国对有关医药卫生法律事务的用语,一般均以医事一词概之,医事一词早已成为世界各国的一种约定俗成的法律专用术语。且与此相应的其他法律事务方面的用语,有民事、刑事、海事、商事等,用医事法学作为学科名称,更加符合用法律术语表述法律问题的要求,也有利于与世界接轨”[19]。

亦有学者从学科特点来论证“医事法学”名称的正当性,认为医事法学这一名称直接体现了其交叉学科之特性——医学和法学之间的交叉。从学科分类的角度,医学作为中世纪以来现代大学中最早设立的专业之一,许多西方现代医学学科均是从医学科学体系中分化而来,我国亦采“医学类专业”之称来涵盖所有医疗卫生保健类专业,比如我国最新的《学位授予和人才培养学科目录》便将“医学类专业”划分为基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、护理学类等11大类,《高等教育本科专业目录》亦在“医学类专业”中将上述11大类细化为57个专业,食品卫生与营养学、妇幼保健医学、卫生监督学、全球健康学等专业均囊括于其中。可以说,医学科学本身便是集预防、治疗、保健、公共卫生等诸多内容于一体的学科体系。因此,若从医学的学科体系来理解“医事”或“医学”与法学的交叉,其就绝非仅局限于医疗行为和医患关系,也不仅仅只是立足于微观的个体医疗行为的法律调控,更包括宏观的国家卫生健康事业的法治建设乃至全人类的卫生健康共同体的构建等[20]。

2.3 生命法学

生命法学同样诞生于上个世纪末,回应于以基因技术、人工辅助生殖技术为代表的生命科学技术以及脑死亡、安乐死等新生命理念的发展而带来的一系列伦理及法律问题而生。最初,邓公平于其主编的1989年版《医药卫生法学》中“现代科学技术与生命立法”一章中首次使用了“生命法”这一名称。而后,1997年上海市生命法学研讨会的胜利召开以及其后上海市法学会生命法学研究中心的成立,集结了以倪正茂为首的大批学者开始从事生命法研究,由此开启了生命法学的时代篇章。

一如前文所述,在生命法学的概念上,学者们的主张亦有狭义与广义之分。谈大正主张“小生命法”的概念,其将生命法视为医药卫生法的前沿部分,主要针对生命科技和生命伦理衍生之法律问题研究,并认为当这一部分内容不断增加并形成独特的理论体系和研究特点时,生命法学便可以从中独立,但不主张以生命法学取代卫生法学[21]。这一小生命法的概念也对应英文“Bioethics Law”或“Biolaw”,亦可译为生命伦理法。而刘长秋则主张“大生命法”的概念,其从生命权的外延入手,认为“生命法是一个产自于卫生法而又突破卫生法的范围转而成为一个包容卫生法的新概念”[22],生命(life)一词囊括了卫生/健康(health)在内的所有有关人生命健康问题,卫生法所要解决的一切问题都可以为生命法所涵盖。这种大生命法的概念目前尚未有合适的英文词汇与之对应,“Life Law”的直译也鲜少被域外学者认可或采用。而在第十五届世界医学法学大会开幕式上,世界医学法学协会前主席安农·卡米(Amnon Carmi)也试图为缓解学科名称之争论而提出一个新词汇——Biolexology——来指代本学科,并将其定义为:“人类及其相关组织有关生命健康的法律问题研究之学科,包括权利、义务和职责”[7],如果从构词法之角度而言,“biolexology”是对“bio-”“lex”“-ology”的组合,即“生命的”“法律的”“学说”三者的组合,可见,安农·卡米的主张与刘长秋颇为相似,均是从“生命”这一视角来构建学科名称,因而将其与刘长秋主张的“大生命法学”相对应也不无不可。

3 总结与思考:名称壁垒的立与破

3.1 名称争议背后的规律总结

总结各名称的产生及发展规律,首先,各名称所诞生的特定历史背景既为其划定了特定的研究领域,也形成了各自狭义之概念。卫生法学诞生于晚清西学东渐引入侨词“卫生”并开始作为我国行政机关之命名使用,是以最初或者狭义之卫生法学多以卫生行政机关之职责,即卫生行政与公共卫生为核心;医事法学回应于上世纪90年代初医疗体制改革下医患矛盾不断激化之历史背景而生,是以其本意多从调整医疗行为和处理医疗纠纷入手展开研究;生命法学则着眼于生命科技发展带来的伦理和法律难题,是以狭义的生命法亦作为生命伦理法之义而生。这种现象对学科之发展而言,好的方面在于其能依托于社会需求和社会热点汲取其自身发展的强大动力,并迅速拓宽学科的知名度,使其获得社会的了解和认同。然而其弊端在于,这种现象造就了各个名称之间的领域壁垒,使得各个名称不得不在其较窄的研究领域内展开研究。

而当随着的社会热点逐渐转移,或者当某一领域出现大量同类或同质的研究成果,该领域的研究逐渐趋于饱和时,被限于狭义名称之下的学者便不得不开始尝试拓宽其研究边界,是以学者们便开始寻找其所主张的名称之下,能够统摄更广的学科的论据与逻辑,从而开始探寻各名称、各研究领域之间作为共性的理论基础,并一进步提取这一学科的“最大公约数”——生命权与(或)健康权。于是,有的学者从“卫生”的古义之中觅得其“卫全其生”之意涵,认为“卫生法学”之研究对象应扩展至“所有护卫生命健康而产生之法律关系”;有的学者从学科交叉之角度解读医学科学体系,是以广义之“医事(学)法学”被视为“包含公共卫生、医疗护理、预防保健等学科在内的保障生命健康的医学科学体系与法学学科体系交叉而成之学科”;“生命法学”与“健康法学”之主张则更为直接,其名称之中便已然包含了“生命与健康”这个“最大公约数”,至于其名称之不同则是由于时代的发展和法学研究的逐步深入促使了生命权和健康权内涵的演变和分离,从而促进了学者们对于生命权和健康权之间的关系以及各自在本学科中所处地位的进一步思考。如胡平仁教授主张卫生法学的逻辑起点应为生命法益,而健康权只是生命法益的主要表现形式之一;而王晨光教授则认为,没有生命固然也就没有健康,但是有生命并不一定就有健康,健康的概念更为复杂,内涵更为丰富,远比判断生命是否存在要困难得多,因此其主张将健康权作为我国健康法治的基石[23]。笔者认为,这两者的主张实质是对生命概念的一元论解释和多元论解释的不同选择。生命的一元论解释只对生命进行“有或无”的判断,而多元论解释则认为生命不仅有“有无”之判断,尚有生命状态“好坏”之分。胡平仁教授的论述,实质是采多元的生命解释论,把健康视为生命状态之表现,从而使健康权归属于生命权(法益),因而从多元解释论来看,“卫生法学”或“生命法学”名称中所含“生命”之外延更为广泛,因而将其做为学科代称更为适宜。而如果采一元论解释,在判断生命“有无”之余,对生命状态的评价则独立出来并衍化为“健康”这一现代概念,两者犹如种子与枝干,那么“健康权”便承载了“生命权”的核心内容,固然也就成为本学科的核心概念,因而“健康法学”之称也便油然而生了。

3.2 名称之争的本质思考

各个名称试图突破特定的历史背景于其名称所带来的领域壁垒所做尝试之现象,这种现象被许多文章称之为“名称之争”。因为当各名称均采广义之时,便会出现“混同”之局面,是以便有了一较高下之意欲。但是,回溯这段争论历程以及各学者的主张,我们就会发现各个学者更多的不是在“争”而是在“立”,更多的是在从不同的角度寻找各自名称所能代表本学科的逻辑自洽,或从释义,或从学科交叉,或从逻辑起点或基石范畴。固然“立”是“争”的重要前提,但是“争”除了“立”尚需有“驳”,然而正因为立足视角之不同,许多以“名称比较”为主题之文章,也往往只是单一视角下的比较,更多是从己方视角来“立”,而鲜少从对方的立论逻辑上去“驳”,难以真正形成交锋,也因此造就了“谁也不服谁”的局面,甚至有时候立场冲突超越了学术探讨。

但是,重点在于应如何看待这种现象。首先,从各个名称的发展历程来看,其诞生于特定的历史背景,回应社会需求而生,并在之后不断叩问各自的研究边界,提取学科“公因数”,并进一步思考和寻找学科的逻辑起点和基石范畴这一过程,实质上是这一学科“向上生长,向下扎根”的过程。从社会需求中汲取向上生长的养分,并在寻找作为共性的学科理论基础和逻辑起点中向下扎根,从而使这一学科才有了稳固的理论基础,才会有生生不息的发展动力,是以“名称争论”这一现象,实际上是本学科基础理论的深入发展反映于名称的思量之上,有助于学科研究避免现象化、热点化,并构建一个跨学科研究的共同理论平台[7]。其次,各个名称已然存在并将会长期存在,乃是客观事实。“名称之争”的目的不是去“抹灭”其他名称的存在,不是用一个名称去取代其他名称,而是探寻何者之广义解释更适宜作为学科之统称,各个名称所诞生的历史背景已然赋予了其各自狭义解释,这些狭义解释不仅具有学科价值,且具有历史价值,理应尊重并认可其继续使用。最后,以人文社会科学的开放性来看待各名称之广义解释,目前并未有任何关于学科命名的统一标准,而从不同角度而言各个名称都能构成其作为学科统称的逻辑自洽,并且这种不断的思考和尝试亦能够促进学者们不断去叩问学科的领域边界和理论根基,因而本文认为,学界所应形成的共识,不是非要强求以谁来做学科的唯一统称,那不过是一纸行政决策之产物[24],真正需要明晰的,是当我们面对“卫生法学”“医事法学”“生命法学”“健康法学”等名称时,能够知道其诞生的历史背景、狭义解释以及广义之内涵,至少在当下百花齐放的时代背景下,有利于缓和名称之间的矛盾与冲突,避免陷入无意义的名称“内卷”和过度浪费研究资源,从而共同促进学科的繁荣发展。