多重视角下的西夏帝师热巴研究①

2022-06-02房子超

房子超

关于藏传佛教拔绒噶举派初创时期发展史和帝师热巴的人物研究,目前所见,仅有克珠群佩②克珠群佩:《拔绒噶举及其主寺拔绒寺》,《西藏民族学院学报》1997年第2期。、Elliot Sperling①Sperling, Elliot, “Further Remarks Apropos of the'Ba'-rom-pa and the Tanguts,” Acta Orientalia Hungarica, vol.57, no.1,2004,pp.1—26.另见同作者的 “Lama to the King of Hsia” 与 “Rtsa-mi Lo-tsa-ba Sangs-rgyas grags-pa and the Tangut background to early Mongol-Tibetan relations” 二文。等学者的少量学术成果。此外 Puchung Tsering②Puchung Tsering, The Early History of the Barom Kagyu School and the Biography of Darma Wangchuk, Masters thesis, University of Oslo, 2001, pp.11—13.、刘国威③刘国威:《巴绒噶举传承与其在青海的发展》,载台湾 “蒙藏委员会”编:《当代藏学研讨会论文集》,2003年;另见《青海省玉树藏族自治州的噶举派发展特色》,台湾《蒙藏季刊》第23卷第3期,2014年。、Per K.Sørensen④Sørensen, Per K., Guntram Hazod and Tsering Gyelpo, Rulers on the Celestial Plain, Vienna:Austrian Academy of Sciences,2007, pp.102—103.、苏航⑤苏航:《西夏文 〈御驾西行烧香歌〉中西行皇帝身份再考》,《民族研究》2014年第4期。、江永巴松⑥江永巴松:《浅谈拔绒噶举派和囊谦王室之间的政教结合》,《青藏高原论坛》2015年第3期。、孙昌盛⑦孙昌盛:《俄藏西夏文藏传密续 〈胜住仪轨〉题记译考——兼论藏传佛教传播西夏的时间》,《北方民族大学学报》2017年第2期。、甲央尼玛⑧甲央尼玛:《玉树州囊谦县贡觉洞壁画的调查报告》,《西藏艺术研究》2019年第1期。、谢继胜⑨谢继胜、才让卓玛:《宋辽夏官帽、帝师黑帽、活佛转世与法统正朔——藏传佛教噶玛噶举上师黑帽来源考》,《故宫博物院院刊》2020年第6、7期。等学者的研究中也不同程度地涉及这一问题。

作为在西夏活动近三十年的最后一位帝师,对其进行研究的重要性不言而喻,目前对于帝师热巴这一历史人物还有较大的研究空间。本文以帝师热巴作为切入点,结合文献与考古资料,考察这位西夏晚期帝师的详细情况,进而探讨此人与敦煌莫高窟第465窟的关系。

一、藏文文献材料中的帝师热巴

(一)史料情况

对西夏帝师热巴的记载,其生平事迹主要见于以下几部藏文史料:

(二)帝师热巴的出生时间、地点与圆寂时间

帝师热巴的出生地及出生年代,材料1记载:帝师热巴属于董氏,姓达尔,诞生地是当雄那摩,父亲名为达尔查沃,母亲名为噶萨鲁绛。在藏历阳木猴年某天拂晓出生。材料2、3、4、5均记载:名叫霍尔扎④达擦次旺杰:《洛绒教法史》(藏文),第213页。。

在出生时间与地点上,材料1与材料2、3、4、5的记载一致,可说明帝师热巴生于12世纪的西藏当雄地方,藏历第三饶迥阳木猴年即1164年出生。董氏 []在吐蕃时期为四大氏族之一,⑤达仓宗巴·班觉桑布:《汉藏史集》(藏文),成都:四川民族出版社,1985年,第12页。在该材料其他章节中也可看出其家族在当地拥有一定的经济与政治实力。“霍尔”(),多为藏族对北方游牧民族的代称。“霍尔扎”(),意为声名远播的霍尔人,似乎说明该家族有藏北或青海湖周边吐谷浑或蒙古游牧民的血统,后迁入藏地。

帝师热巴的圆寂时间,材料2记载:帝师热巴在73岁高龄的猴年五月一日夜晚亥时圆寂。⑥达擦次旺杰:《洛绒教法史》(藏文),第219页。

藏历第四饶迥阳火猴年即1236年。此时西夏已经灭亡,热巴师徒已赶在西夏灭国之前离开,得以保全性命并继续传法建寺。从时间上来看,帝师热巴整个人生周期恰好涵盖了西夏最后六十余年的历史。

(三)帝师热巴进入西夏与离开西夏的时间

对帝师热巴进入西夏的时间,据材料1:龙年十二月十八日夜晚,(帝师热巴)睡在一个茅草屋里……到万物复苏之际 (蛇年),来到了宗噶地方哲绒的阿阇梨寺庙并住在那里……途中在曲拉因拉杰囊赛拖延,在拉琼寺与多贡在一起耽搁了一段时间……在甘曲遇到了一两个被称为古绒的博学出家人,还出现了一位名叫仁钦僧格的人。①西夏热巴噶布:《上师仁波切众生怙主帝师热巴传》,第289—291页。

其离开西夏的时间,据材料1:我自己 (帝师热巴)是在年满33岁的龙年十二月抵达西夏,并于36岁时护持僧众,一直到66岁的狗年七月二日为止。②同上,第318页。

可知帝师热巴于藏历阳火龙年 (1196)出发,次年阴火蛇年 (1197)来到了河湟地区及大通河流域,并在宗喀地区作了暂时的驻留后,到达属西夏治下的甘州地区,路线似是自河湟地区经今天的扁都口进入甘州。33岁时,也就是藏历阳火龙年 (1196)前往西夏,在其36岁时即1200年开始掌管寺院并广泛收徒,一直在西夏活动并于藏历阳火狗年 (1226)离开。

(四)帝师热巴在西夏受封为禅师、国师、帝师的时间

帝师热巴受封为禅师和国师的时间,据材料1:又在虎年三月十三日,来了一位邀我 (帝师热巴)前去斯布山的人……二十日,皇族上师前来邀请,所以于二十一日启程。二十二日谒见皇帝并举行祈福仪式。皇帝赐我禅师职位。皇帝让我稍候片刻,到夜晚时又任命我为国师,同时任命了32位近侍。⑤西夏热巴噶布:《上师仁波切众生怙主帝师热巴传》,第296、298页。材料2记载:虎年一月被薛呼王任用于近前,我被授予国师职位。⑥达擦次旺杰:《洛绒教法史》(藏文),第215页。

帝师热巴受封为帝师的时间,据材料1:兔年七月应皇帝之邀前去噶地,八月给皇帝灌顶,二十五日被授予帝师的职位。⑦西夏热巴噶布:《上师仁波切众生怙主帝师热巴传》,第312页。材料4:兔年被嘉果王邀请至噶地城郭,嘉果王非常虔诚地信仰 (帝师热巴),并请求灌顶。(该职位)在藏文中被称为帝师,是为国君灌顶的上师。①丹玛江永慈诚:《康木朵简史》(下册)(藏文),第34页。

即使以上两个材料所记载的具体月份有所差别,但在年份上却是一致的,可看出帝师热巴在藏历第三饶迥虎年 (1206)被薛呼王 (夏襄宗李安全)授予了禅师、国师称号。13年之后,藏历第四饶迥兔年 (1219)被嘉果王 (夏神宗李遵顼)授予帝师称号。

(五)帝师热巴在西夏河西地区的建寺传法活动

关于帝师热巴在河西地区的建寺传法活动,材料2、3、4、5的记载大同小异,以材料5为例:(计划)去往凉州,皇帝听到消息后,派金字使者邀请,到水木会聚之地掌管寺院,讲经说法。35岁建甘州古如寺,在巴底拜见皇帝,然后皇帝去了噶地。(帝师热巴)建色噶寺,两年半的时间,会聚了2000多名僧众,还建了卡尔隆喜饶尼玛寺、宗噶的郭拉寺、哈隆拉钦寺、绛巴寺等很多寺院,僧众发展到万余人,(于是)被西夏皇帝请到噶地王宫,承事供养。③

与其他材料唯一的不同处在于,材料2中载:37岁猴年到达甘州,拜见格西藏波瓦,执掌古如寺和雅巴寺。④达擦次旺杰:《洛绒教法史》(藏文),第214页。

材料1的记载更加详细,但因篇幅所限故部分摘录:所以37岁猴年 (1200)五月份,我 (帝师热巴)与侍从去了甘州,在名叫甘州古如地方执掌一座寺院……接着在弟吴国师的佛殿举行土地祭祀,造了一个宝瓶,里面显现大悲心觉沃佛,便作念诵四支……然后执掌寺庙 (弟吴国师佛殿),召集到了400多位出家僧人,佛法与其他事业得到发展……后来帕巴谢王来到了巴底,便前往拜见。然后又派来使者要我去往甘州……皇帝去了噶地,我便回古如寺……在那里待了一个月便去了凉州……然后凉州的施主们也举行了盛大的欢迎仪式,在冈吉祥杰乌寺中待了一个月,与古迪译师举行了很多西夏佛法的法会,接着在去视察色噶寺的途中,暂住于木悉则希部……从鼠年 (1204)三月三日起便打理这座寺庙,半年又三个月后聚集了2000多名僧人……然后在凉州的孜卡地方,出现了世尊饮光佛的七层舍利塔……第二天早晨,想着需要给当地寺院献礼,便去往卡隆寺……随后于鼠年 (1216)三月三日正式执掌寺庙……然后被邀请至南部朵麦,收到了大量布施。然后去凉州为圆寂的藏索瓦帝师的灵塔殿和佛殿举行开光仪式。⑤西夏热巴噶布:《上师仁波切众生怙主帝师热巴传》,第293、294、295、307、309、310页。

通过以上史料可知,帝师热巴应该在35岁时即1198年或37岁时即1200年到达甘州后开始了其在西夏的弘法活动,尽管在具体时间上有细微差异,但大体上与其长途跋涉到达西夏,并在休整后开始传法的时间相吻合。他早年主要在河西地区活动,中途几次被皇帝迎请至西夏中兴府供养,后常年往返穿梭于从贺兰山到河西地区与湟水河畔的广大地域,弘法传教,接受了大量布施。在经济与法缘条件具足之后,建了古如寺、色噶寺、卡尔隆寺、郭拉寺、哈隆拉钦寺、绛巴寺等很多寺院,僧众发展到几千到万余人。

二、考古材料中的戴黑帽高僧像

(一)莫高窟第465窟内戴黑帽高僧图像情况

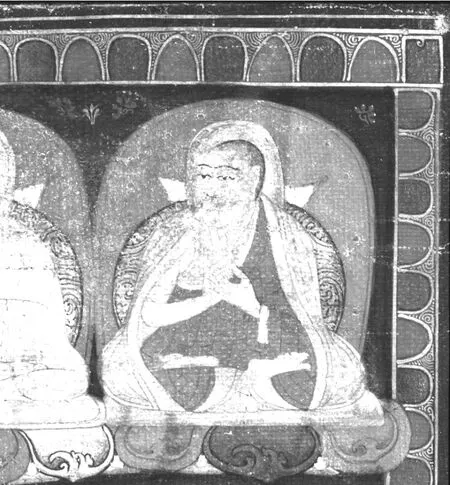

从考古报告来看,莫高窟第465窟分为前室和主室,纵深17.75米。主室呈覆斗形顶,中心高5.75米,平面呈长方形 (约9.8×8.85米),窟中偏后处设有一处圆形佛坛,周长14.84米。前室亦为覆斗形顶,中央高4.9米,平面略呈方形 (约6.9×6.05米)。①杨雄:《敦煌藏传密教的珍贵遗存》,载《敦煌石窟艺术·莫高窟第四六五窟 (元)》,南京:江苏美术出版社,1996年,第11页。彭金章、王建军:《敦煌莫高窟北区石窟》第2卷,北京:文物出版社,2004年。在前室与主室的甬道前部连接处,即前室西壁甬道门壁正上方门楣处,有高僧图像一幅 (图1)。

图1 莫高窟465窟前室甬道门楣处高僧 (沙武田拍摄)

该图像色彩存在一定漫漶,但构图大致清晰。正方形边框从外至内有白色小花瓣纹饰,内为高僧像,高僧有马蹄形头光与大圆形背光,其中在背光与人身之间有类似法轮状焰肩。身披大氅式僧衣,其次袒肩右衽袈裟①关于藏族服饰的左右衽变化,见杨清凡:《藏族服饰史》,西宁:青海人民出版社,2003年,第112页。,最内僧衣为近朱赤深色无袖的右衽坎肩式样的堆噶②西藏出家人坎肩式样僧衣名为堆噶 ()。见次仁白觉、达瓦次仁:《藏传佛教僧服概述》,《西藏民俗》1995年第4期,第30页。。堆噶在手臂腋弯处刻意向内凹下一部分,使观者能清晰看到其右臂腋弯,这也是藏地坎肩堆噶的特有形制。左臂藏于僧衣内,右臂袒露于外。双手结说法印,跣足跏趺坐。本图像最重要的信息为该高僧所戴帽式,帽子棱角分明,周边呈四方形,帽身两侧有呈对称状折角 (图像已残损,仅余一边),尽管帽子两折角中心处损坏严重,颜色几无可辨,但从形制上基本可断定为从西夏晚期开端,流传至今的噶举派上师黑帽。关于西夏高僧黑帽的形制来源问题,笔者赞同谢继胜先生关于黑水城唐卡与敦煌石窟中的戴黑帽上师系西夏时期而非蒙元时期,且僧帽来源于宋辽夏官帽之论断③谢继胜、才让卓玛:《宋辽夏官帽、帝师黑帽、活佛转世与法统正朔——藏传佛教噶玛噶举上师黑帽来源考》,《故宫博物院院刊》2020年第6、7期。,在此不多赘言。

同时在莫高窟第465窟内室甬道门楣上还绘有四位高僧图像,但根据绘画内容、位置和面积大小来判断,无法与前室的高僧像相提并论。毫无疑问,前室的高僧图像对该窟来说极为重要。

(二)戴黑帽高僧图像的比较研究

在图像学方面,戴有相同样式僧帽的高僧在西夏时期出现的情况不多。主要有黑水城药师佛唐卡X2332右下角供养人位置的黑帽上师 (图2)和榆林窟第27窟黑帽上师 (图3)。

图2 黑水城药师佛唐卡X2332右下角高僧像(采自Mikhail Piotrovsky, Lost Empire of the Silk Road Buddhist Art from Khara Khoto X-XIII Century, Thyssen-Bornemisza Foundation,Electa, 1993, p.60, pl.19)

图3 瓜州榆林窟第27窟内高僧像 (采自谢继胜、才让卓玛:《宋辽夏官帽、帝师黑帽、活佛转世与法统正朔——藏传佛教噶玛噶举上师黑帽来源考》,《故宫博物院院刊》2020年第7期,第62页,图14)

这两幅图像中,左图高僧 (图2)穿短袖浅红坎肩堆噶,袈裟用金线缝合,外披一件黄色圆形团花大氅,大氅下露出右臂,双手结说法印,跏趺坐,双足自然从僧衣中伸出,戴镶金边黑帽,帽前对称折角处中心绘十字金刚交杵。右图高僧 (图3)同样身穿露出右臂腋下位置的坎肩内衣,配合右衽的袈裟,外披一件大氅披风,大氅与袈裟俱无装饰图案,袒露右臂,跣足跏趺坐,双足伸出僧裙向上露出,同样戴绘有十字金刚交杵的黑帽,只是手印换成了左手说法印、右手无畏印。

综合三幅图像可发现一些共同点,首先是他们都头戴黑色折角僧帽,这是西夏在僧官制度上的新创之物。据笔者在热巴传记等藏文史料中探查,在西夏这类僧帽只有皇帝才能赐授。在图像中出现这类僧帽标志着该高僧已获得认可,被委以了帝师的称号。

其次是他们都有头光和身光环绕,显示其地位尊贵异常,但细节略有不同,莫高窟第465窟上师与黑水城药师佛唐卡高僧背光内均有焰肩,榆林窟第27窟内上师头光、背光的组合较简单,都为马蹄形。

再次是从细节来看,黑水城药师佛唐卡X2332高僧像与莫高窟第465窟前室高僧像均穿着颜色较深的堆噶坎肩,观者能清晰地分辨出堆噶与袈裟的界限,同时他们均着颜色较深的披风,披风褶皱呈纵向下垂趋势,袒露的右臂伸出大氅,这类身形特征多见于同时期的卫藏唐卡上师像中,如收藏于纽约大都会艺术博物馆中的仲敦巴上师像唐卡 (图4,11世纪晚期)、克利夫兰艺术博物馆的怛特罗佛毗卢舍那唐卡左上角高僧像 (图5,11世纪晚期)、纽约鲁宾艺术博物馆的两幅帕木竹巴上师像唐卡 (图6与图7,分别创作于1270年、1272年),可见图中的西夏上师与卫藏地区存在着密切的联系。

图4 仲敦巴上师像唐卡 (纵:46.4cm、宽:36.2cm,11世纪晚期,纽约大都会艺术博物馆藏Metropolitan Museum of Art,馆藏编号1991.152)

图5 怛特罗佛毗卢舍那唐卡左上角高僧 (纵:111cm、宽:73cm,1150—1200年,克利夫兰艺术博物馆藏Cleveland Museum of Art,馆藏编号1989.104)

图6 帕木竹巴上师像唐卡 (纵:66.04cm、宽:37.465cm,1270年,纽约鲁宾艺术博物馆藏Rubin Museum of Art,馆藏编号C2005.16.38)

图7 帕木竹巴上师像唐卡 (纵:64.405cm、宽:54.61cm,1272年,纽约鲁宾艺术博物馆藏Rubin Museum of Art,馆藏编号C2002.24.3)

另外黑水城药师佛唐卡X2332中的高僧所穿僧衣图案较丰富,无论是金线田相袈裟还是外披大氅上的大圆团花,都与同时期卫藏唐卡高僧像的僧衣纹样相吻合 (见图4、图5、图6、图7),也与帝师热巴及其弟子们晚年在青海所筑佛塔内的上师像相一致。

最后,通过与上述卫藏地区唐卡中上师像相比较,莫高窟第465窟和榆林窟第27窟高僧图像在内衣形制上如出一辙:作为其贴身穿着的堆噶右臂腋窝处向内凹出一个半圆。而据笔者目前掌握的所有早期卫藏唐卡中的上师像来看,这种形制的内衣可以说占到了卫藏地区所创作上师像的多数(见图4、图5、图6、图7)。这也反映出莫高窟第465窟高僧与榆林窟第27窟高僧实则与卫藏地区僧人有着莫大的联系这一事实,或者想必两者本身就是成长于卫藏,后因缘际会在西夏当上帝师的高僧亦未可知。

三、莫高窟第465窟前室高僧像身份判别

(一)历史语言学的新证据

在探求帝师热巴与上述高僧像之间的关联时,有一条史料吸引了笔者的注意,据材料1:(帝师热巴)向汉人、西夏人、霍尔索波人、噶莫洛人、卡切人等无数不同族群的人们讲经布道。此外,广泛传教于奇谭、汉地董衮,以及朵麦康等地。①西夏热巴噶布:《上师仁波切众生怙主帝师热巴传》,第353页。

从语义方面看,地名敦煌在历史上首见于《史记》:“始月氏居敦煌,祁连间。”⑥[汉]司马迁:《史记·大宛列传》卷123,北京:中华书局,1959年,第3162页。又《汉书》载:“敦,大也;煌,盛也。”⑦[汉]班固:《汉书·地理志》卷28下,中华书局,1962年,第1614页。唐代李吉甫《元和郡县图志》又作了阐发:“敦,大也,以其广开西域,故以盛名。”⑧[唐]李吉甫:《元和郡县图志》卷40,陇右道下,中华书局,1983年,第1026页。

从语音方面看,在原始藏缅语音构拟中,数量词 “千”的语音为 [s-toŋ](Matisoff拟音),形容词 “全部”的语音为 [kun](Matisoff、Benedict拟音)或 [m-kul](Matisoff、Benedict拟音)。在中古藏文语音中,可以选择保留古音较多的藏语安多方言作为样本,数量词 “千”与形容词“空”的语音为 [rtoŋ]与 [htoŋ](安多泽库片,孙宏开拟音),形容词 “全部”的语音为 [kən](安多泽库片,孙宏开拟音)。

“敦”的上古音为 [tuun](郑张尚芳、潘悟云拟音),与的原始藏缅语音相比较,声母完全一致都为齿龈塞音 [t]([s-toŋ]中的s系前缀),韵母上的区别在于 [uun]与 [oŋ],考虑到地理位置,即今天我国西北地区汉语方言的使用者中都将二者不作区分,因此可以推断在西夏时期同样存在此种语音上的相似。“煌”的上古音为 [gwaaŋ](郑张尚芳、潘悟云拟音),与的原始藏缅语音比较,煌的声母是浊软腭塞音 [gw],而的声母是清软腭塞音 [k]([m-kul]中 [m]系前缀)。[gw]与 [k]都是软腭塞音,区别仅在于清浊之分,两者发音部位一样,只是发音方法不同,实际的听感相近。煌与的韵母比较,体现在 [waaŋ]与 [un][ul]之区别,在 [gwaaŋ]中不论是把 [w]看作圆唇标记还是 [w]介音,该音节都有圆唇成分,与之相近的是 [un][ul]发音时也有圆唇动作。

“敦”的中古音为 [tuən](郑张尚芳、周季文拟音)或 [t](潘悟云拟音)与的中古藏文语音相比较,声母依旧一致为清齿龈塞音 [t]([rtoŋ]中 [r]系前缀、[htoŋ]中 [h]系前缀),韵母为 [uən][]与 [oŋ]的区别,与上古音的比较相同,依旧存在将二者不作区分的现象。“煌” 的中古音为 [ɣuɑŋ](郑张尚芳、周季文拟音) 或 [ɦwɑŋ](潘悟云拟音),与的中古藏文语音相比较,煌的声母是浊软腭擦音 [ɣ]或浊喉擦音 [ɦw],而的声母是清软腭塞音 [k]。[k]与 [ɣ]都是舌根音,即使算上喉音 [ɦw],发音部位、音感也都接近,在汉语中本就存在舌根音同系互转的现象,说明音理相同。韵母上主要体现为 [ən]与 [uɑŋ][ɑŋ]之间的比较,目前来看韵腹差异较大,但如果放在当时的历史背景下,即从汉语到藏语,还有可能经过同属藏缅语族的西夏语或汉语西北方音的中转,则该差异即可解释得通。

(二)帝师黑帽没有传承接续之因

有研究认为,在西夏晚期出现类似官帽样式的帝师黑帽,多半应为今天藏传佛教的噶玛噶举派所承袭,因此西夏晚期所出现戴黑帽高僧像多为格西藏波瓦或之前的帝师。③谢继胜、才让卓玛:《宋辽夏官帽、帝师黑帽、活佛转世与法统正朔——藏传佛教噶玛噶举上师黑帽来源考》,《故宫博物院院刊》2020年第6、7期。笔者认为帝师热巴作为西夏的最后一任帝师,根据其前任帝师格西藏波瓦等既已获赐黑帽这一历史事实,那么随着西夏帝师制度的进一步完善,作为最后一任帝师的热巴也必然同样拥有过西夏皇帝赐予的帝师黑帽,只是由于历史环境变化等诸多因素,拔绒噶举派并没有将此传统延续至今。

据材料1:鼠年八月二十三日,又梦见霍尔人来了,这次似乎无法将其击败,所以对众人说:“霍尔人就要来了,我们应该及时撤离”……到 (次月)二日当天,听闻霍尔人要来的消息后,白天黑夜都在逃难……然后与信众一起逃难,我们往同一方向逃难,所以五人被害……然后终于越过了西夏地界。①西夏热巴噶布:《上师仁波切众生怙主帝师热巴传》,第320—321页。

鼠年为藏历第四饶迥阳土鼠年 (1228),如前所述藏文高僧传记多半会有些许纪年不精确的情况,实属正常。这则史料记录了西夏灭亡前夕,帝师热巴师徒一行的逃亡景象。

结合其他语言的史料,我们可以对蒙夏战争末期西夏臣民的境遇有更深的认识。据波斯文《史集》:异密们按照他的命令,密不发丧,直到 (唐兀惕)人民从城里出来。(当时)就 (把他们)全部杀死。于是,异密们运着灵柩回去了。他们在抵达翰耳朵之前,将一路上遇到的人畜全部杀死。②拉施特:《史集》,第一卷第二分册,北京:商务印书馆,2009年,第351—352页。

又《西夏书事》载:十二月,蒙古兵次盐州川,大杀居民。蒙古主既破诸城邑,以大兵久驻盐州川,四面搜杀遗民。民至穿凿土石避之,免者百无一二,白骨蔽野,数千里几成赤地。③吴广成:《西夏书事校证》,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第498—499页。

通过以上史料,大体可知在西夏行将覆灭时期,即便是作为皇帝宗教导师的帝师都存在着想方设法逃离该地的情况,那么就很有理由怀疑作为西夏皇室赐予的黑帽,在蒙古大军来袭时,是否还有保留在身边的必要性了。

(三)莫高窟第465窟前室高僧像与帝师热巴的关系

通过对历史文献与考古材料的梳理,笔者认为西夏末代帝师热巴与莫高窟第465窟前室所绘高僧具有一定的关联性,这主要体现在:

从文献材料看,帝师热巴及其弟子满足在敦煌修筑石窟的基本条件。帝师制度是西夏在职官制度上进行的一次重大革新。关于帝师制度在西夏确立的时间,因《天盛改旧新定律令》中未有关于帝师的记载,而在俄藏黑水城汉文文献Дх.2822《杂字》的 “官位部第十七”④俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所藏黑水城文献》(六),上海古籍出版社,2000年,第145页。始出现帝师这一职位。从目前的史料来看,自仁宗朝至西夏灭亡,目前已知的西夏帝师中,仅有两位来自藏地,即格西藏波瓦与帝师热巴。⑤崔红芬先生认为,在帝师热巴之后,在西夏成为帝师者还应有藏巴敦库瓦。但据笔者仔细核对帝师热巴传记和其他藏文史料后认为,此考述应有误,帝师热巴系格西藏波瓦的继任者,此二人为西夏最后两任帝师。尽管在藏文材料《贤者喜宴》中记载藏巴敦库瓦曾为西夏皇帝的应供上师,但目前史料中还缺乏其在西夏担任过帝师一职的直接证据。关于藏巴敦库瓦的考述,详见崔红芬:《再论西夏帝师》,《中国藏学》2008年第1期,第214页。与格西藏波瓦主要在贺兰山一带修行不同,帝师热巴甫一进入西夏便在河西地区积极建寺、拓展法缘,他的僧俗弟子众多,云集而来的信众甚至达到了上万人的规模,这对人口不到200万的西夏来说意义非同小可,说其为西夏末期河西地区最活跃的高僧并不为过。我们不应排除帝师热巴有亲自前往敦煌或其弟子在当地进行宗教活动的可能性,加上其又被西夏皇帝授予国师、帝师等重要的宗教职位,影响力进一步辐射到包括中兴府在内的西夏全境范围,可以说在西夏晚期有能力在河西修建洞窟的高僧者,更可能是帝师热巴而非格西藏波瓦等人。

从图像资料看,莫高窟第465窟前室高僧与帝师热巴在图像细部特征上高度相似。作为西夏最后一任帝师的热巴,由于考古材料所限,目前还缺乏直接的图像学范例可供比对。但是也可看到,作为西夏帝师标志性特征的黑帽已在前文提到的莫高窟第465窟前室、榆林窟第27窟,以及黑水城药师佛唐卡X2332中出现,因此可以推测这三处图像遗存与帝师热巴或格西藏波瓦等帝师有密切联系。在谢继胜先生最新的研究中,刊布了一些新的图像材料,如青海杂多县昂赛乡石窟佛塔上师像。他同时也指出,青海囊谦、杂多等地的拔绒噶举寺院多与帝师热巴有关。在青海玉树杂多县巴艾熊三塔顶端居中的上师图像,极可能为帝师热巴,其发髻线与左右斜侍弟子有明显区别。同时在宁夏拜寺口西塔天宫出土的上师像唐卡也出现这类具有凸型发髻线特征的上师。莫高窟第465窟前室高僧像同样具有此类特征,参照其细部图像可以发现,头戴僧帽的高僧左侧鬓角轮廓大体完整,作为图像特征的发髻线依稀可见,与上述佛塔壁画和出土唐卡具有高度的相似性。

综上所述,可知藏族高僧热巴被邀请至西夏传法、收徒、建寺整整30年,从禅师、国师最终晋升为帝师,有很大的可能还曾专程去往敦煌、甘州、凉州、国都中兴府等地传法。莫高窟第465窟前室的高僧像,最有可能描绘的就是这位西夏末代帝师。