《悬崖之上》:影像空间生产的三层意旨

2022-06-01黄露

黄 露

空间 ( space) 一词源自拉丁语,最初含义是物理学意义上的间歇、距离。人们对空间的认识,是通过长期的生活实践来总结出空间的特有属性的,经由新柏拉图主义的研究,空间概念才被不同的空间经验所整合。“空间是一切实在与之相关联的构架,我们只有在空间的条件下才能设想任何真实的事物。”空间成为万物存在的基本形式。法国哲学家亨利·列斐伏尔着重渲染了“空间”这一命题,他的空间思考是基于空间感知、空间想象、空间经验三层维度为一体的空间观念。吸收马克思主义哲学精华后,他提出“(社会)空间是(社会)生产”的概念,空间生产里的“空间”包括三个层面,即由“空间实践(Spatial practice)、空间表征(Representations of space)、表征性空间(Representational Spaces)”,空间实践对应着人们创造空间的方式,属于感知层面。空间表征对应着人们对空间的自我认识,属于精神层面。表征性空间是通过象征、符号、隐喻而被直接使用的空间,属于生活层面。

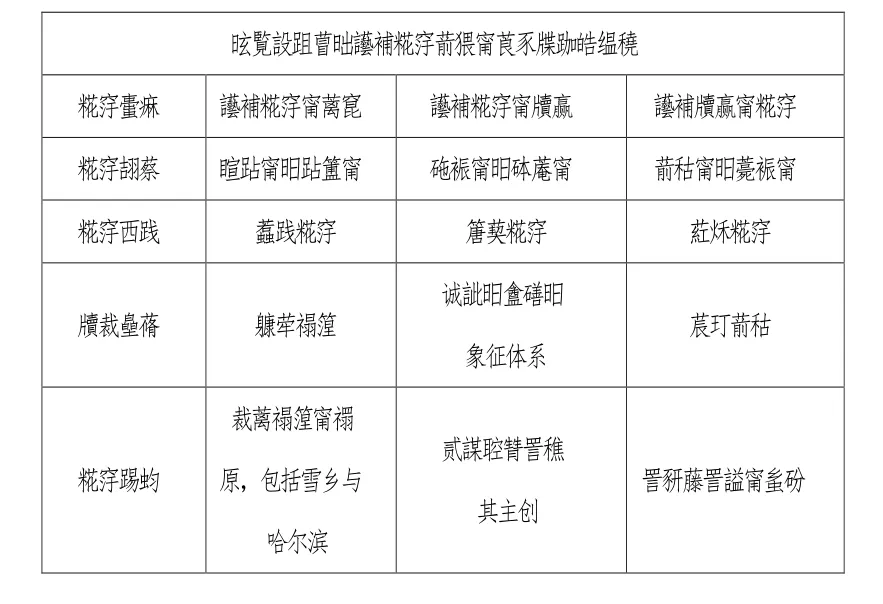

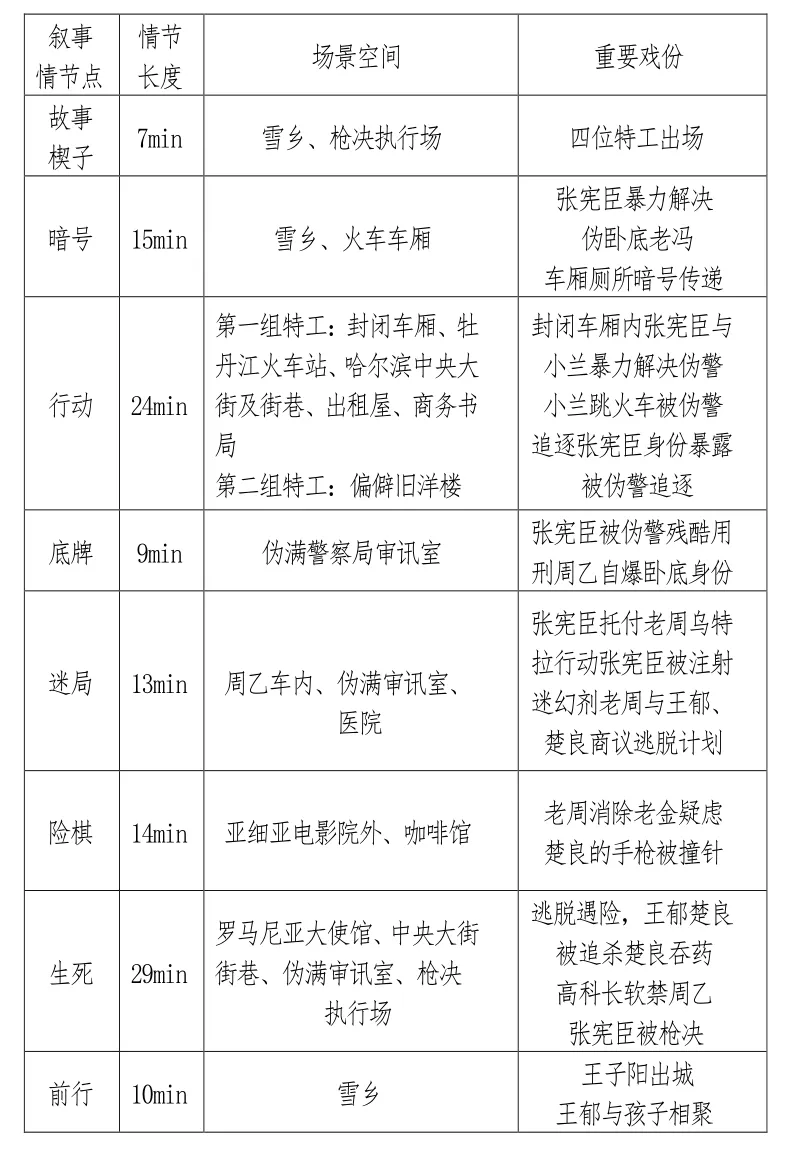

影像的本质是呈现,是被摄客体的摄影性再现,经由创作者的主观想象,反映被摄客体的空间结构、运动、色彩与光影等。影像空间源于创作者对现实空间的理解与创造,是通过拍摄与剪辑创造出来的想象空间,即是通过视觉造型、蒙太奇等手段再现与还原现实世界的承载体。在马克思主义哲学里,一般生产不仅包括物质生产,还包括精神生产。经由列斐伏尔的理论延伸,空间也成为生产的本身。借由列斐伏尔空间生产的涵义,影像空间生产是对电影中视觉造型空间的谋篇布局,它们以独具个性的面貌出现,嵌入了创作者的世界观与哲学观,经由视听语言的整合,传递着某种意识形态话语,从而去生成空间的内部意义。列斐伏尔空间生产的逻辑也能被援引以探讨影片影像空间生产过程,文章便从空间生产的理论视角勾勒出《悬崖之上》影像空间生产的逻辑与所传达的意旨。电影对谍战片的影像空间造型形成了三种不同的空间描述、空间性质与表现方式(见表1)。通过对《悬崖之上》影像空间生产逻辑与意旨的探讨,能够准确、直观地看到这部片子的真正意图:一是导演对“影像本质”的一种极致追求,这是对“电影应该是什么”的呈现;二是导演对谍战类型片的一种风格化表述。与以往的谍战类型电影所不同的是,《悬崖之上》注重影像的表现力,影像的视觉化展开。这是一种谍战类型美学新形式的探索。

表1:

一、物质空间:雪的空间实践

电影物质空间的生产,可以理解为电影影像是对巴赞式的“现实渐近线”与克拉考尔式的“物质现实的复原”的接近和再现。在列斐伏尔对空间的三元辩证体系中,空间实践是指空间中可以被感知的实在层面,这与对空间的组织和利用方式密切相关。

电影《悬崖之上》里的对雪的造型从没间断,形成一种视觉上“雪一直下”的视觉效果。影片中雪的大小与薄厚具有丰富的层次感。雪的空间实践是从两方面进行的,一方面是从真实自然环境再现的角度,去营造雪带来的冷冽感、危险感与残酷感,形成一种视觉冲击力的视觉效果;另一方面是从现实环境还原的角度,采用人工环保技术制造美学意义上的雪,去营造雪带来的诗意感、悲寥感与迷茫感,形成一种具有视觉吸引力的视觉效果。这两种方式的空间实践所形成的残酷感与诗意感奠定了影片的美学风格,丰富了画面的空间感。

首先,视觉感知上的残酷之雪段落发生在雪乡。景框里形成的影像是对现实的复原,表达的是一种大自然的客观现象,呈现的是真实环境中的自然之美,是对独特地理景观的再现,同时也是人物命运展开的生存“场”。影片以轰隆的战机声、俯瞰雪乡的大全景开场,镜头代替人物视点向下旋转坠落,雪花似利剑刺向银幕,极具视觉冲击力。人物在行动中出场,伴随着雪松积累的雪花重重坠落,在厚厚的积雪中以隐秘的姿态跪卧举枪、扫视环境,深色的衣帽、黑压压的树枝与积雪和飘雪形成黑白分明的视觉对比,营造了悬疑的气氛。镜头转向“伪满”特务科枪决执行场,被捕的地下共产党身着单薄衣服,身体布满血迹。黑压压的城墙、白色的大地与几个着黑衣帽的伪满警察形成了“黑云压城城欲摧”的逼人气势,揭示“伪满”特务科不择手段残害同胞的恶劣行径。因暗号被泄露,任务难度的加重,张宪臣在自然环境与生存环境极其残酷的状态不得不以血腥暴力的方式“解决”老冯,这拉开了特工们行走在“悬崖之上”命悬一线的开端。

其次,视觉感知上的诗意之雪段落发生在哈尔滨。哈尔滨城的雪延续了雪乡中奠定的凛冽冷酷的基调,但更多凸显了人工实践下的诗意寂寥感。拍摄于山西的“哈尔滨城”,场景中“雪”是通过可食用的环保材料制成,通过鼓风机的发力,使雪“下”起来,宛若真实环境中弥漫着的纷飞大雪,使“雪”具有比较明显的美学效应,比其现实原貌更完美。哈尔滨城的雪符合这座城市的寒冷气质,雪在微观层面上、每一个细节的具体表达上是对人物情绪、环境氛围进行造型阐释的种种可能性的复杂载体。有几场戏将雪营造的残酷诗意感渲染的淋漓尽致。极为重要的一场戏便是张宪臣与小兰站在阳台上俯瞰夜里的哈尔滨城,这场戏的目的在于暗示影片主题“黑夜总会过去,黎明终将到来”,展现特工们与自然环境和时代环境的关系。“薄薄的雪花”通过摄影机的调度,可以看到夜里已站良久的张宪臣衣帽上覆盖了细腻的一层雪,雪之薄可以徐徐落下,温柔地滑过人物的衣帽、皮肤,这触碰了作为一名特工心底既柔软又坚硬的情感部分,被压抑的情感、饱受的相思之苦在这寂寥危险的境域里,只有感受到的雪花才使人清醒、使人觉着活着;那种卧雪眠霜、有胆识与隐忍的人物形象与徐徐的雪花形象辉然相照。在楚良吞致死药的这场戏中,除了在寂静的巷尾中响起的枪声,可听见簌簌的落雪声,楚良被逼在巷尾,命悬一线,为了保全周乙,他吞下药片,雪花轻柔地无声地落在周乙与楚良身上,楚良无力自救,镜头拉远,雪渐渐落大。在张宪臣被枪决的这场戏中,镜头先推向跪着的老金,再向上推向张宪臣,他站立着,仰天长望,迎着漫天飞舞的雪花和呼啸的北风,脸上露出了笑容。

雪的物质空间实践将雪的视觉效果呈现为冷酷感、层次感、纵深感与诗意感状态,极具“上镜头性”,这种对于雪的影像表达不仅仅是将环境与人物融为一体,而是产生了一种主体与客体、心与物、情与景、意与象高度统一的诗化境界。马塞尔·马尔丹(Marcel Gabriel)说:“电影是空间的艺术。电影是相当现实主义地重新创造真实的具体空间,但是,此外它也创造一种绝对独有的美学空间。”即影片影像的空间实践,一方面出于对现实环境还原的需要,另一方面出于真实美学的需要,从而去重新构建完整的统一空间来传达空间所承载的意蕴。

二、精神空间:“哈尔滨城”的历史书写

精神性是指在空间生产中,空间主体用空间符号、象征所构想的社会活动存在。这便是列斐伏尔将空间表征称为“构想的空间”的含义。“以空间的概念来定义城市,就是将其视为社会关系和社会流动汇集的场所,它们汇聚在一起凝成了城市的气质与精神特征。”凯文·林奇(Kevin Lynch)将这些场所界定为道路(path)、边界(edge)、区域(district)、节点(node)和标志物(landmark)五个层面,“区域由节点组成,由边界限定范围,通过道路在其间穿行,并四处散布一些标志物。”在林奇看来,这五个层面是每个城市中区别于其他城市的特别之处,每个城市都有其特有的标志性道路或标志性建筑而著名。在影像中,这些客观事物被赋予主观情思,如小津安二郎平静长镜头之中的东京、伍迪艾伦犀利敏锐目光中的纽约街道、斯科西斯童年记忆中永远清晰惨烈的穷街陋巷、安东尼奥尼理性质询下的现代都市。

影史里有多数展现与强化哈尔滨城市身份与异国情调的反特类型片,如《无形的战线》(1949)《斩断魔爪》(1954)《黑三角》(1977)《熊迹》(1977),这些影片有对真实的哈尔滨城市景象进行展现。“20世纪上半叶,哈尔滨堪称‘万国建筑博物馆’,其中古典主义、浪漫主义、文艺复兴、巴洛克、拜占庭、新艺术运动等多重建筑风格共存于同一空间,哈尔滨成为具有相当规模的、世界上少见的汇展人类建筑文化的博物馆城。”在对哈尔滨城市空间表达中可以窥见一个时代关于对它的想象,不仅仅是看到这座城市的地域特征与人文气质,更因为能够在特定的地域内看到它们所具有的民族属性和文化属性。

电影《悬崖之上》的绝大部分场景与故事情节发生在哈尔滨(见文末表2),就如字幕所言:“故事发生在这片饱经风霜的土地上……”但是,在《悬崖之上》里的哈尔滨是冷清的、萧瑟的。“空间永远不是一种单纯的框框,也不是一种真实的描述性环境,而是一种特殊的‘戏剧容积’。”在《悬崖之上》中展现的这片土地并不是拍摄于哈尔滨,而是“制造”出来的哈尔滨,是“镜中之城”,是影片中的一个戏剧舞台。影片将独具异国情调的哈尔滨建筑、街道集中式的原样复制与虚拟改造,并为了配合故事情境与主线,设置的格外冷清,使实实在在的生活场景更加抽象化、符号化、写意化,导致哈尔滨这座国际大都市历史特征不明晰,但这也使得城市更容易空间造型与气氛营造。

表2:

哈尔滨是张艺谋导演及其主创的主观情思构想物。首先是对中央大街的空间造型,影片对于整个哈尔滨城的展示不在于全景而在于局部,通过突破原有现实哈尔滨城的地理限制,对一个个熟悉的场景重新建构起观众记忆中的哈尔滨,塑造地理奇观。在这条历史闻名的中央大街上,罗列着亚细亚电影院、商务书局、马迭尔宾馆、巴尔干大街上的罗马尼亚大使馆。其次,除了这些建筑,最为明显的视觉符号便是错落有致的电线杆与电线(如图1、图2、图3),在视觉上电线密度大,高度低,占据整个银幕视觉中心,形成一种新颖奇诡的审美形态,在导演的《金陵十三钗》中有同样的电线视觉造型。在《悬崖之上》的套拍纪录片《极》里,张艺谋表示,电线杆与电线的视觉造型具有表现主义风格,灵感来源于表现二战后战败城市的表现主义绘画作品。黑色的电线素裹着冰雪,增强了视觉上雪的厚度与环境氛围寒意,使得哈尔滨城更加冷酷、更加恐怖与阴森,也暗示共产党们在这政治恐怖氛围之下的步履薄冰。

(图1:马迭尔宾馆局部图)

(图2:中央大街电线局部特写)

(图3:亚细亚电影院)

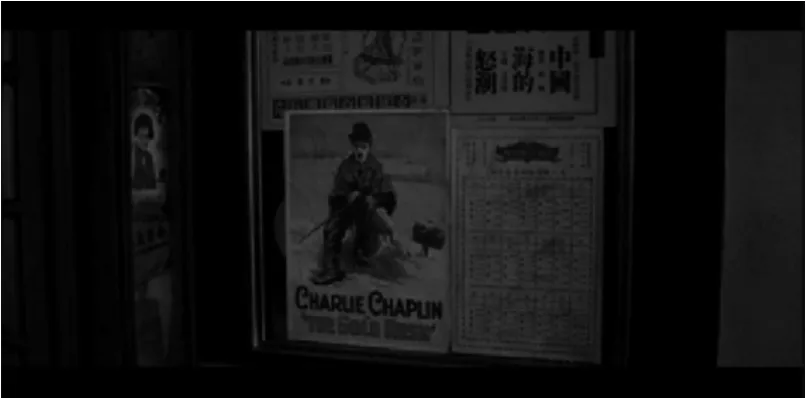

其次是亚细亚影院的隐喻象征,全片出现最多的建筑便是亚细亚电影院(图3),它不只是作为背景而存在,而是导演与特工们内心世界的注脚。导演通过对亚细亚电影院的视觉空间布局,隐秘透露出当时中国、俄国与日本政治环境氛围。在拍摄亚细亚电影院建筑的镜头里,几乎全是影院局部全景与影院细节的展现。影史里,1936年,日本强行接管了由俄国人在哈尔滨建立的亚细亚电影院(前身是俄国人建立的巨人电影院),并在1937年,日本建立伪满洲国国策电影统制体系,企图通过文化侵略控制民众的思想。影院细节的展现实现与影片主旨的互文。而“乌特拉行动”发生在伪满国策电影统制之前,影院的海报细节暗示了这一点。影院海报所展示的上海影片《王先生》(1934)《粉脂市场》(1933)以及进口影片《淘金记》(1925)都展现当时哈尔滨电影文化的兴盛与开放。影院海报卓别林《淘金记》(图4)的多次特写与影厅里播放的《淘金记》里的面包舞(是卓别林幻想自己和舞女在一起,却是自己孤独的跳起面包舞),暗示共产党特工们的命运行走在悬崖之上,以及特工们那份被隐藏的情感无法得到流露而生成的孤独感,即爱人不能相聚,家庭不能团聚。哈尔滨这座城市具有多重指涉意味,饱含导演的个人情感与对逝去时代的回忆,满足了观众的观看欲望与历史回望。

(图4:《淘金记》海报)

三、社会空间:“缅怀英雄”的镜像表达

在“三元辩证理论”中,社会空间的生产是异于直接可感的物质空间与被概念化的精神性空间,但又包含着两者,是动态的、开放的、充满想象的。社会空间的本质是社会关系的生产和再生产,它要生产的关系是使用者与环境之间生活出来的社会关系。作为三元辩证法中第三个维度——表征性空间,是一个被支配的空间,用来探讨公共生活的形式与权力的运作,揭示空间的生活层面。

在谍战类型电影中,角色的“底牌”亮相与营救成功与否是最具悬念性的。在《悬崖之上》中,其叙事结构按类似于小说中的章回体结构,通过情节长度的对比以及在整个叙事中的占比,发现“底牌”与“前行”占比最少,而“行动”与“生死”安排为电影的叙事重点,(见文末表2)。这也就意味着营救幸存者王子阳是否成功与人物身份亮相并不是影片最大的悬念,而是角色关系的冲突,即谍战双方的斗智斗勇与人物自身情感之间的冲突,这成了营造谍战氛围紧张点所在,并且构成了表征的空间的一个重要要素。

首先是影片里谍战双方的斗智斗勇,除了言语与神态的巧妙对抗,最为具有视觉刺激的便是双方的“血腥暴力”执行场面,同时也表征了权力的在场,这通常在封闭空间里发生。电影中的“暴力美学”通常指的是“把暴力或血腥的身体仪式变成纯粹的形式快感,它主要发掘枪战、武打动作、杀戮或其他一些暴力场面的形式感,并将这种形式美感发扬到美丽炫目的程度。”“暴力”一直是张艺谋导演作品中的母题,《英雄》《十面埋伏》《大红灯笼高高挂》《菊豆》《影》等影片中都有着不同暴力形式与暴力美感呈现。《悬崖之上》中,最直观的可从视觉语言表达窥视,共产党特工在对敌方进行暴力时,影片大都以全景、过肩等镜头展现,“间离”给观众带来的惊惧感,使得这种暴力过程充满复仇快感、正义感。影片中张宪臣用树枝插向老冯的眼睛,血溢到雪地上;在封闭车厢内,导演大都以俯视的全景和中近景展现张宪臣与小兰对抗伪满特务科人,展现勒脖、拳头猛打、向火车外抛尸等暴力性动作。敌方对共产党特工进行暴力时大都以局部特写展现,这将敌方暴力赤裸裸的指向共产党特工身体,影片中伪满警察厅在审讯室里对张宪臣身体进行贬损与规训,如对其身体施行电击,将其身体倒挂在酷刑台上。同时,对其精神进行折磨与摧残,不惜注射迷幻剂从他口中获取情报。影片以血腥与牺牲的视觉图谱去诱导观众共情身体创伤的感觉,暗示伪满不惜一切残忍手段残害同胞并锻造出与祖国对峙、民族分裂的卑鄙行径,同时,在这种身体与精神的双重折磨下,特工们忍辱负重、剑走偏锋,映射了无数处于隐蔽战线的英雄,验证了他们为国家的光明前途所经历的生死考验,赞扬了他们身为共产党人不屈的中华民族信仰。在影像空间里这些意识形态的再生产,丰富了观众的历史知识结构,触动了集体的民族心理与家国情怀。

其次是人物自身的情感冲突。《悬崖之上》中对于共产党特工的人物形象塑造是立体的、丰富的、多面的,他们一方面具有普通人的情感,一方面又具有崇高英雄的人格力量。情感冲突便来自于这两方面的冲突,在情感冲突中能够感受到人物人性的温暖与光辉。影片中的暖色调处理能够减缓黑白色彩强烈的对峙感,同时是加强共产党特工们在时代冷氛围下心中情感的暖色调。对于王郁角色的情感冲突表现,最为重要的一场戏是她得知丈夫张宪臣生命垂危后,只能自己躲进封闭的、狭小的厕所里一隅,柔和的暖黄色灯光照着这位忍着泪咬着牙无声痛哭的坚强女性,将一个特工的隐忍与压抑,妻子的悲痛与艰难交织凸显出来,在故事结尾,影片展现的重点不是与王子阳的重逢,而是王郁与孩子的相聚,再次展现一名特工的普通人情感。对于张宪臣的情感段落的表现比较多层次,他心中最压抑的事是他的两个孩子。在影片里,张宪臣冒着身份暴露的危险找到马迭尔宾馆前要饭的小孩,向鞋匠老人打听下落;在周乙车内,导演将路边的暖黄色路灯作为光照来源,并通过连续的正反打镜头展现人物对话的进程与人物的表情神态,第一是张宪臣保全老周,托付老周完成乌特拉行动,第二是张宪臣请求老周帮助王郁和楚良脱身,最后下车后才提出心中压抑的“小事”,找到他的孩子。同时,在这场戏中,周乙人物形象得到转变,将之前深城府、不露声色的人物形象转变为重情重义、沉稳果断的人物形象,镜头里那抹落泪的特写色彩便是最好的见证。

张艺谋导演将封闭空间中暴力场面的营造以及暖黄色的人性点缀色彩作为空间生产的辅助,来进行意识形态的再生产,完善了影像空间生产最为重要的层面,其重要性如同列斐伏尔所强调的那样:“在被认识之前,空间就已经存在,在可以被解读之前,空间就已经生产出来。因此,对空间文本的解读和解码,主要目的在于帮助我们认识表象的空间如何向空间的表象的转变。”

四、结 语

张艺谋导演的谍战类型片《悬崖之上》表述的影像空间极具风格,成为极为重要的美学表达形式。从列斐伏尔的空间理论视角勾勒出影片影像空间生产的逻辑,通过雪的物质空间实践,还原了真实的运动影像,使故事增加了可视性,让电影本身具有一种现实影像的原始魅力;通过对哈尔滨城的想象式复原,具有艺术真实感,是导演及其主创考察社会、回望历史的重要路径,被创造出来的空间文本成为重要的文化符码;通过空间实践与空间构想揭示出影片的深层次主旨内涵,歌颂为民族伟大胜利行走在悬崖边上卧雪眠霜的英雄们,他们凭着深切的家国精神与奉献精神改变着战争与历史的进程。《悬崖之上》是电影艺术家们向中国共产党建党百年之际呈现的一份真心实意的礼物。