如何看待万物皆可成“梗”现象?

2022-06-01李恒英

各位“冲浪”小达人,你喜欢用“梗”吗?你是否还记得那些火爆网络的“梗”呢?我们发现,无论生活中出现什么事,都容易变成“梗”被迅速传播。“梗”虽为相声中“哏”字的误用,但仍沿袭其有趣、幽默的内核特点。日常生活中,用“梗”无处不在,成为流行之态。那些源于综艺、动画、动漫、小说中的“梗”都在我们的表达中随处可见。当我们发出感叹时,或许会用到谐音“梗”——“夺笋呐”“针不戳”;当我们评价别人时,或许会用到缩写“梗”——YYDS、U1S1......旧“梗”无处不在,新“梗”层出不穷,万物皆成“梗”。但你是否思考过,万物真的皆可成“梗”吗?这样的现象是好还是坏呢?今天我们来一探究竟!

活动探究一

想要研究万物皆可成“梗”现象,首先我们需了解,为什么越来越多的人喜欢用“梗”?这些“梗”究竟有何魔力,受无数人热捧?我们一起走进用“梗”现场,跟随调查脚步,结合相关理论,共究原因。

1搜索调查资料,或展开实地调查,探究人们喜欢用“梗”的原因

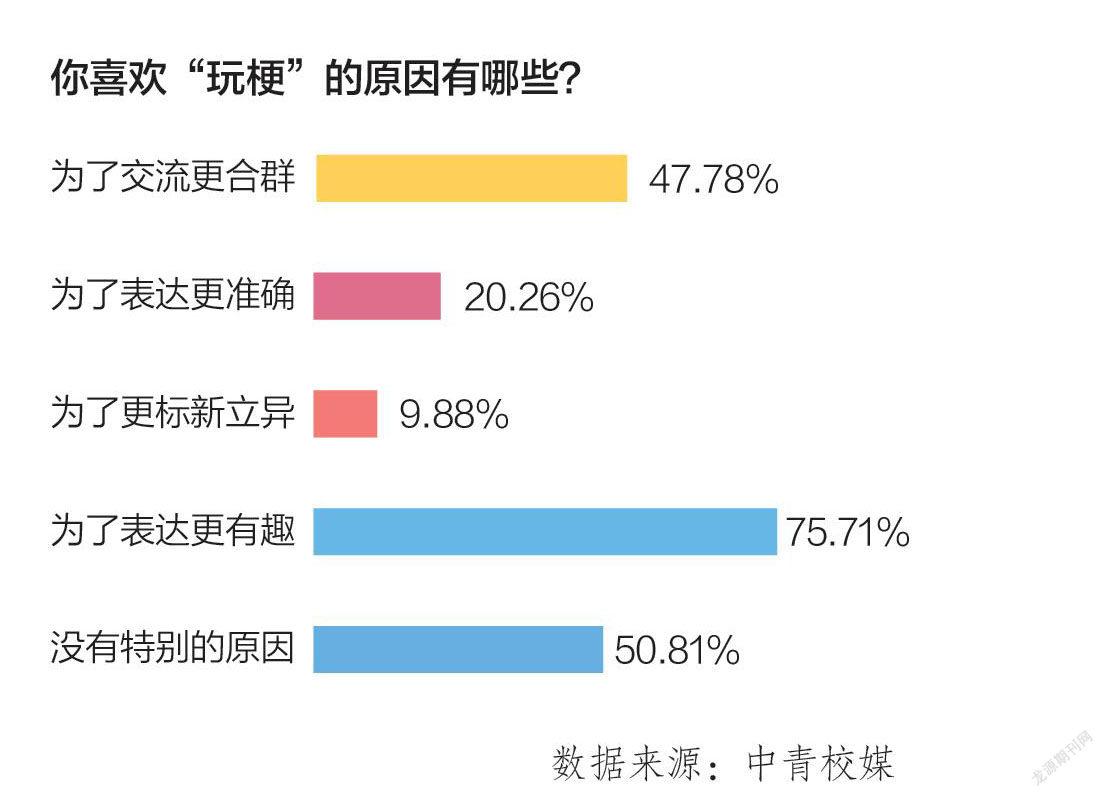

在一项中青校媒面向全国近1000名高校大学生展开的调查中显示,72.48%的被调查者愿意主动“玩梗”。当探究喜欢“玩梗”的原因时,75.71%的被调查者选择“为了表达更有趣”,47.78%的被调查者选择“为了交流更合群”。

2根据以上调查资料,结合相关理论,解释现象

1表达更有趣

从心理学角度上看,当我们的意识松懈时就会做出无意识行为,口误就是无意识行为的体现。而谐音梗更像是一种“故意的”口误,一个巧妙的“口误”的确能让严肃的气氛变得俏皮。

——中国青年报《“玩梗”能成为社交“快捷键”吗》

●笔记区:谐音“梗”就像是一种故意的口误。同时,汉语中字、词的读音相同或相近的有许多,同音词的存在给人们用谐音来表达“字在这里,意在那里”提供了便利。“梗”作为一种语言现象,可以在交流中发挥其有趣的特点,娱乐大众生活。“玩梗”一方面让人们的表达变得更加有趣活泼,一方面能让严肃的气氛变得俏皮,营造轻松的谈话氛围。

2交流更合群

群体认同是指个体对某一组织或群体的归属感,起源于对群体成员关系的认识和作为群体成员所产生的价值与情感意义,包括对群体的认知、情绪与行为反应,是个体自我完整性的组成部分。

——[英国]社会心理学家 亨利·塔菲尔

●笔记区:根据群体认同理论可以看出,“梗”的运用,有助于我们在交流中共建群体认同,建立社交默契,寻求情绪共鸣,快速打造社交氛围感。人们可以用轻松、有效的方式进行信息交换与他人交往。并且,现代人面临着很大的生活压力,适度地用“梗”在一定程度上可以消解生活的压迫感,让人感到放松。

活动探究二

万物皆可用“梗”吗?

无处不在的用“梗”现象也引起了广泛的讨论。有人认为现实辛苦,休闲娱乐未尝不可;有人则认为,这样的现象只是感性的愉悦,很多热点事件背后的价值与意义在“造梗”之中被忽视和淡忘。关注现实,联系生活,你能搜集或联想到哪些不可用“梗”或用“梗”不当的现象吗?它的负面影响是什么?

1严肃议题下的过度用“梗”现象

新闻一:“杭州女子失踪案”轰动全国。然而,在这样一桩恶性社会事件中,我们依然看到了诸如“化粪池警告”“两吨水冲洗”等“梗”在网上传播。

新闻二:虚假的功夫大师马保国被新闻报道后,其戏剧化的“耗子尾汁”“我大意了,没有闪”却走红网络,受到无数网友的关注。马保国更因此成为网络紅人。

●笔记区:用“梗”、造“梗”的背后,是人们多只关注事件身上可娱乐性的部分,甚至强行将一件严肃的事件娱乐化的现状。但这样会造成对严肃新闻事件本身的忽略,甚至恶意中伤他人。同时,文化环境被太多无意义的娱乐占据,消解其严肃性与思考性,存在阻碍社会进步步伐的隐患。

2过度用“梗”造成的“表达失语症”

在以“梗”为核心的网络交流当中,表达的清晰与准确似乎成了一种缺点,“玩梗”的人不再追求意义的准确,而是转而寻求情感的共鸣。或许我们可以把这种现象称之为“表达失语症”。

——知著网《〈一剪梅〉国外爆火:玩梗背后的“表达失语症”》

●笔记区:我们追逐热点,用“梗”包装自己的话语,却在用“梗”中失去了有效表达的能力。虽然一代人有一代人的表达习惯,但不可否认的是,我们的语言正趋向贫瘠。我们从古人用的“庄周梦蝶”“鸿雁”,变成了如今的拼音简写、网络热词。用“梗”趋于简单化,表达也趋于贫瘠化。

3用“梗”背后的肤浅思考

浅阅读,即不需要思考而采取跳跃式的阅读方法,所谓囫囵吞枣、一目十行、不求甚解,它所追求的是短暂的视觉快感和心理的怡悦。而作家尼古拉斯·卡尔认为,对问题的沉思可以强化大脑神经元连接,促进深入思考能力。而浅层的碎片阅读会让思考变得肤浅。长此以往,会带来浪费时间的无意义感等负面影响。

●笔记区:用“梗”就像是一种浅阅读,追求的就是短暂的视觉快感和心理的怡悦。在过度用“梗”的情况下,我们会逐渐丧失深入且理性思考的能力,从而影响思维能力的发展。

活动探究三

“人民日报数字传播”的文章《一切皆可成梗?且慢!》,辩证分析了用梗现象。阅读时评摘抄,相信会给你带来启发。

先正

网络“流行梗”对于成长于互联网时代的年轻群体来说,更是发挥着“创造文化联结、跨越交流隔阂、寻求情感认同”的重要作用。

后反

当“万物皆可玩梗”成为常态,戏谑的表达就消解了议题的严肃性,那些只顾娱乐的“梗”不仅使舆论变为一场戏谑的狂欢,也在蚕食着一些基本的价值判断,进而向公众传递错误的价值观。

结论

给“玩梗”划定一个清晰的边界就尤为重要,从这个意义上说,“不丧失表达的能力、不丢失表达的礼仪、不迷失表达的意义”才是“流行梗”的正确打开方式。FCB909F9-F4EC-4CFB-9467-697996E1C3A6

成果构筑

最近班上出现了过度用“梗”现象,甚至在升国旗等严肃场合也在用“梗”。请你就此现象准备一篇发言稿,在班会上作为代表发言。不少于600字。

用“梗”虽幽默,使用需合理

文/李恒英

各位同学:

大家好!相信大家也注意到了,如今万物皆可成“梗”,处处皆

可用“梗”。聊天中,我们相互发数字、字母达成心照不宣的默契;在上课时,我们在老师面前也时不时来几句网络热词,引燃班级气氛;升旗时,有些同学也在“引经据典”,老师们不明所以,同学们哈哈大笑。我们在用“梗”之中收获了娱乐。但是,除此之外还有什么呢?我们是不是忽略了什么?失去了什么?

今天班会,便来探讨一下:我们究竟在处处用“梗”、造“梗”的世界中失去了什么呢?

首先,我们在笑声中失去了正视事物的眼光。知识传递的课堂中,一阵笑声过后就只剩下笑得通红的脸;庄严的升旗仪式下,大多数人只记得听了一个笑话;严肃的社会新闻背后,我们只关注那些迷惑的发音、搞怪的动作。有谁记得马保国是一个武术骗子,应要引以为戒;“人类高质量男性、女性”是被吐槽油腻的典型,而不应当是争相模仿的对象。当它们成为“梗”之后,其存在的意义却在笑声之中逐渐黯淡了。

其次,过度用“梗”消解了事件的严肃性。《娱乐至死》当中讲:娱樂至死的可怕之处不在于娱乐本身,而在于人们日渐失去对社会事务进行严肃思考和理智判断的能力,在于被轻佻的文化环境养成了既无知且无畏的理性文盲而不自知。我们沉浸在肤浅的快乐之中,而不在乎符号背后的意义,这是一件非常可怕的事,个人、社会将逐渐变得肤浅而无知。

第三,对个人而言,我们交流能力也在用“梗”之中变得简单而贫乏。对别人的夸赞统一变成了“绝绝子”,所有的感叹只融为一句魔性的“偶买噶”,甚至表情包用来用去都一样,我们的表达变得相同而狭窄。这样真的是好事吗?当我们只知道“绝绝子”时,不妨学学文人们的夸赞方式。他们会说“容颜如玉,身姿如松,翩若惊鸿,婉若游龙”,他们会说“若非群玉山头见,会向瑶台月下逢”,他们会说“你是人间四月天”。过度用“梗”之下,我们说的都一样,一样的嘻嘻哈哈,一样的简单粗暴,早已失去了优美的表达方式。

所以,请大家合理用“梗”,不要在用“梗”里沉沦!娱乐要适度,用“梗”需合理。无边的世界,我们要认真对待!

我的发言完毕,谢谢大家!FCB909F9-F4EC-4CFB-9467-697996E1C3A6