基于MRI的人与猕猴颞上回听觉区的同源性研究

2022-05-31柴静文王千山姚蓉王玥李斌强李海芳

柴静文,王千山,姚蓉,王玥,李斌强,李海芳

作者单位:太原理工大学信息与计算机学院,太原 030000

感觉系统的功能是对外界环境进行快速有效地感知并确定感觉信息的来源。灵长类动物颞上回(superior temporal gyrus,STG)是位于颞叶上部的一道沟壑,是处理听觉讯息的中枢。其中人类的听觉皮层位于颞叶皮层,猕猴听觉皮层的范围是从核心听觉区到颞上回前侧(rostral superior temporal gyrus,STGr)和颞极背侧[1]。人类和猕猴利用声音信号来参与社会互动,当施加声音刺激后发现猕猴在颞上回区域对声音表现出与人类相似的反应[2],并且猕猴颞上回的belt区域关注认知功能[3],这与人类的颞上回可能有对应关系[4-5]。颞上回一直被视为大脑中听觉和言语的重要枢纽,受损时可能会导致听觉性失语症。因此,研究颞上回区域及其包含的听觉功能对听觉模式的理解是有重要意义的。

虽然猕猴与人类的诸多特征具有相似性,但在形态、功能等方面也存在着较大的进化差异[6-7]。因此,动物实验结论在物种间推广的可行性需要经过严谨的跨物种比较分析。连接性是对一个区域如何连接到其他大脑区域的描述[8]。目前已有文献基于连接的聚类方法推断人类与猕猴组织原则的相似性[9];连接指纹概念提供了一个比较不同大脑皮层区域的连接性的新方法,用连接模式表征大脑皮层区域[10]。已有研究基于连接对人类和猕猴进行跨物种比较推测出人类和猕猴的同源区[11-12],但是关于颞上回区域人类和猕猴的同源性仍有待研究。

本研究利用弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)数据,并辅以纤维束追踪的处理技术,基于大脑感兴趣区域(region of interest,ROI)与目标区域建立脑区之间的连接。利用连接指纹比较方法对人类和猕猴颞上回区域的结构连接模式进行深入研究,有助于从连接模式的角度探究两个物种之间的同源性,为探索人类特有高级认知功能和猕猴动物模型相关研究的精准展开提供支持,为替代性实验提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 感兴趣区域提取

人类脑影像数据来源于人脑连接组项目(Human Connectome Project)数据中心,原始数据可以从网站https://db.humanconnectome.org/下载,该研究遵照赫尔辛基宣言的最新版本。经过数据清理,去除含缺失值或极端值的数据,研究选取了22 例年轻健康成年人作为被试,其中男13 例,女9 例,年龄22~35 岁。选择的脑影像数据是弥散张量成像数据和结构磁共振成像(structural magnetic resonance imaging,sMRI)数据。其中DTI 数据包括多梯度的1.25 mm 各向同性数据,sMRI 数据包括0.7 mm 高分辨率的各向同性T1 加权成像数据和T2 加权成像数据。具体采集参数为:T1W:TE=2.14 ms,TR=2400 ms,TI=1000 ms,翻 转 角=7°,体 素 分 辨 率 为0.7 mm×0.7 mm×0.7 mm;DTI:TE=89.5 ms,TR=5520 ms,弥散加权b值1000 s/mm2,2000 s/mm2,3000 s/mm2。

猕猴脑影像数据源于加利福尼亚大学戴维斯分校神经科学中心UC Davis,原始数据可以从网站http://fcon_1000.projects.nitrc.org/indi/PRIMEdownloads.html下载[13],饲养的猕猴符合UC-Davis IACUC 道德认证,且该数据的采集实验得到了当地伦理委员会的批准,并遵守欧盟关于保护用于科学目的的动物的指令(2010/63/EU)。采取同样的入组和排除标准,研究选取了9例被试,被试年龄分布在18.5~22.5岁,体质量分布在7.28~14.95 kg 的猕猴。选择的脑影像数据包括弥散张量成像数据和结构磁共振成像数据。具体采集参数为:T1W:TE=3.65 ms,TR=2500 ms,TI=1100 ms,翻转角=7°,体素分辨率为0.3 mm×0.3 mm×0.3 mm;DTI:TE=115 ms,TR=6400 ms,弥散加权b 值1600 s/mm2,800 s/mm2。

DTI 数据主要基于牛津大学的FSL 工具(https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/)完成。DTI数据处理包括:头动涡流矫正,梯度方向校正,获取大脑掩膜图像,将图谱配准到个体以及使用FMRIB提供的双张量模型BEDPOSTX[14]估计弥散参数等操作。

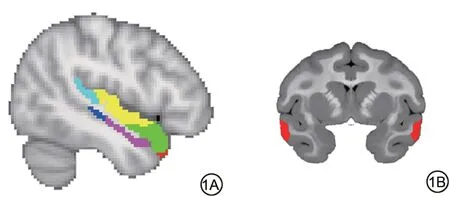

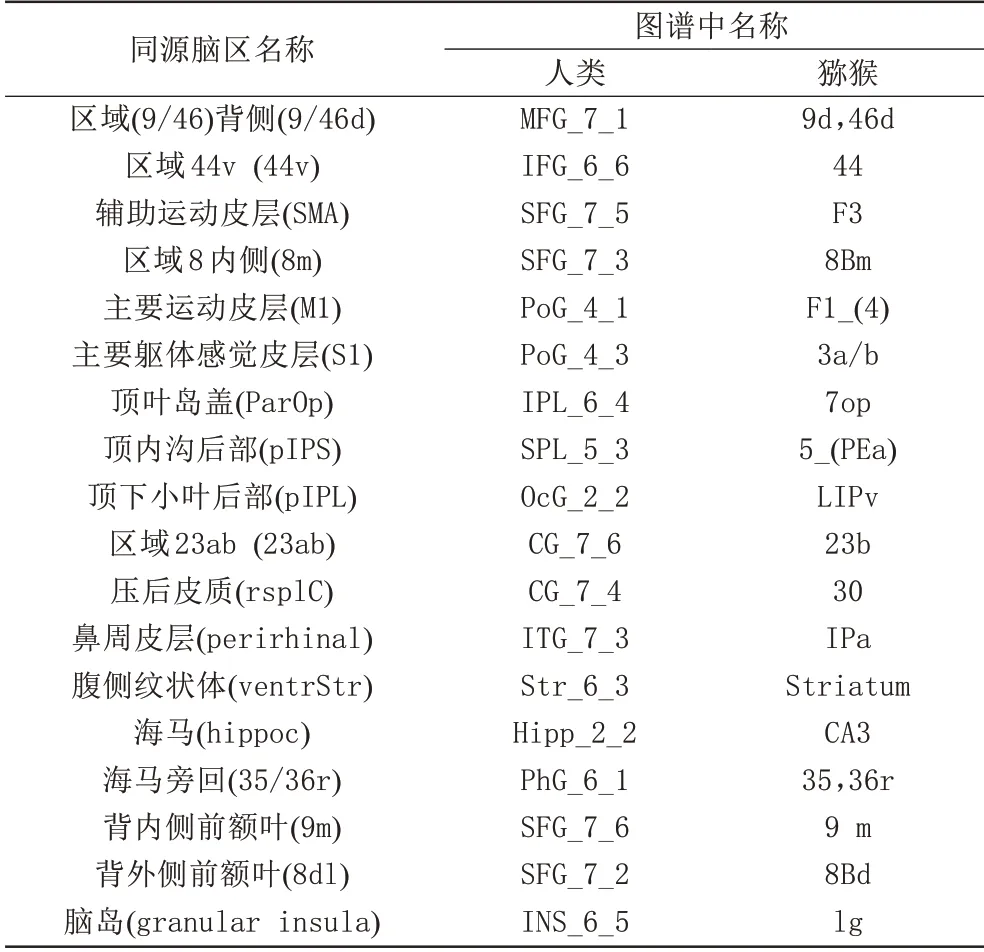

研究显示,中国科学院自动化研究所的人类脑网络组图谱对脑区精细划分,有客观精准的边界定位,是第一次建立宏观尺度上的活体全脑连接图谱[15]。于是,本研究基于中国科学院自动化研究所脑网络组图谱和D99猕猴脑图谱[16],使用FSL根据图谱脑区对应编号基于个体提取人类和猕猴颞上回的感兴趣区域与目标区域。其中,参考早期跨物种研究Neubert等人提供的同源位点坐标,结合所选脑图谱配准到Neubert 提供坐标的空间,根据坐标点对应出脑区编号并提取出来作为目标区域。所用图谱确定了18个同源脑区作为目标区域。目标区域包括脑岛、辅助运动区、鼻周皮层、海马体、海马旁回等听觉相关脑区以及其他与躯体感觉、运动、执行等功能相关的脑区,如表1所示。本文所选择人类感兴趣区域见图1A所示,分别为:STG_6_1 (Area 38m,红色区域),STG_6_2 (Area 41/42,青色区域),STG_6_3 (Area TE,黄色区 域),STG_6_4 (Area 22c,蓝 色 区 域),STG_6_5(Area 38l,绿色区域),STG_6_6 (Area 22r,粉色区域)。选择猕猴感兴趣区域为:STGr (见图1B 红色区域)。

图1 感兴趣区域。1A:人类;1B:猕猴。Fig.1 Region of interest.1A:Human;1B:Macaque.

表1 人类和猕猴大脑目标区域Tab.1 Human and macaque brain target areas

1.2 数据处理

使用牛津大学FMRIB 软件包提供的PROBTRACKX从感兴趣区域到目标脑区进行概率纤维束追踪,通过设置感兴趣区域为种子点,目标区域为必经节点和终止节点来指导概率纤维束走向,估计感兴趣区域和目标脑区间的概率连接情况,将追踪结果值作为脑区之间的连接值。

连接指纹表示ROI 与已确定猕猴和人类之间同源性的目标大脑区域的连接性。使用基于个体空间提取的ROI 和18 个同源脑区,进行概率纤维束追踪。为了避免个体差异导致的实验误差,研究利用所有被试与目标区域连接的平均值作为构建连接指纹的连接值。标准化连接值后,建立ROI与目标区域的连接指纹图,确定猕猴ROI 连接指纹和每个人类ROI 连接指纹之间结构连接模式的相似与差异。

1.3 同源性分析

在计算相似性之前,所有的连接指纹都需要标准化。连接指纹比较的是连接强度,即ROI与目标区域的连接模式。

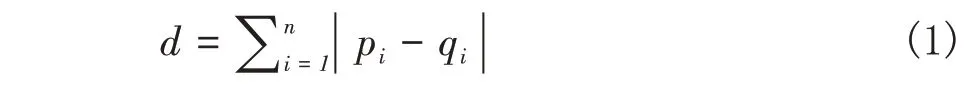

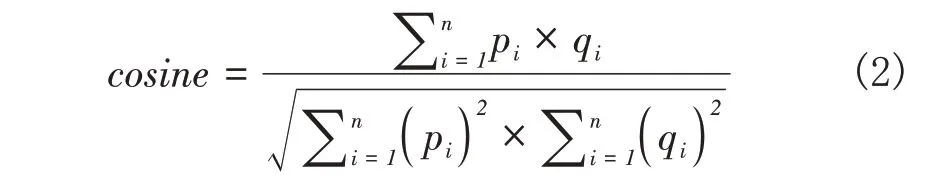

常用的样本相似性度量方法包括欧氏距离、曼哈顿距离和余弦相似度等。在基于连接指纹图的跨物种比较过程中,通常选择曼哈顿距离和余弦相似度两个指标进行度量。曼哈顿距离又称城市街区距离,通过距离的测量决定连接指纹的差异,其定义为

式中,p 和q 是连通指纹的两个向量,i 是指纹的n 个目标区域。d 的值越小表示两个向量的相似性越高。而余弦相似度是通过计算两个向量的夹角余弦值来评估他们的相似性,计算过程中关注的是指纹图的角度,忽略特征向量的长度,其定义为

式中,向量之间的夹角越小,cosine的值越接近1,表示两个向量的相似性越高。

1.4 统计检验

由于所使用的被试数量较少,两种被试的年龄、性别的分布不太均匀,因此这些被试不能完全反应物种整体水平在脑区连接结构方面的一些差异。针对以上问题,采用python 以及NumPy 库对数据进行统计学分析。对人类与猕猴构建的连接指纹采用置换检验,通过对样本进行顺序修改置换5000次,重新计算检验统计量,构造经验分布,对其可信度进行检验,并重复检验1000 次,得到一组P值,使用Matlab基于linear step-up 方法进行校正,在此基础上求出P-value 进行推断。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

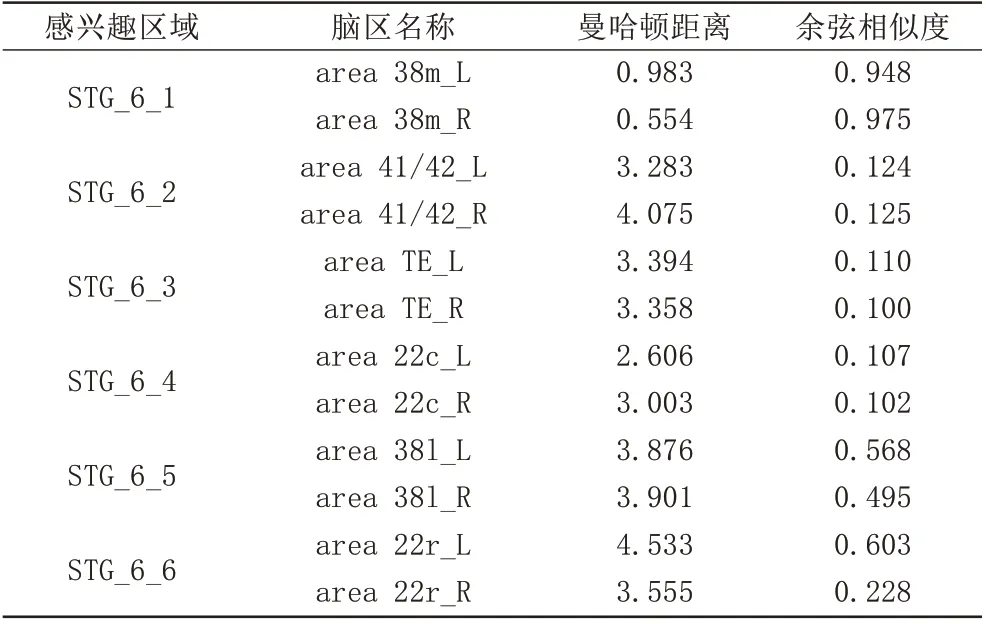

本文对人类和猕猴颞上回的感兴趣区域和已知的人与猕猴同源区域建立连接指纹,通过计算曼哈顿距离和余弦相似度,得到结构连接模式的相似性,如表2所示。

表2 人类ROI与猕猴STGr连接指纹相似度Tab.2 Similarity of connectivity fingerprint between human ROI and STGr

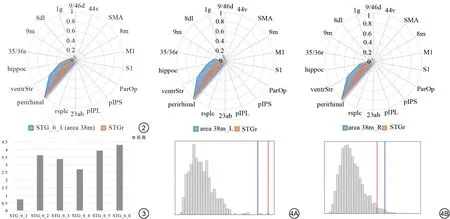

人类颞上回(area 38m)和猕猴STGr 的连接指纹如图2所示。人类area 38m和猕猴STGr连接指纹的曼哈顿距离结果如图3所示,其中人类area 38m与猕猴感兴趣区域的连接指纹距离值(d=0.733)是最小的,其对应的余弦相似度的值是最大的(cosine=0.966)。

图2 area 38m与STGr连接指纹。 图3 area 38m与STGr曼哈顿距离。 图4 连接指纹与置换测试。4A:area 38m_L;4B:area 38m_R。Fig. 2 Connectivity fingerprint between area 38m and STGr. Fig. 3 Manhattan distance between area 38m and STGr. Fig. 4 Connectivity fingerprints and permutation test.4A:area 38m_L;4B:area 38m_R.

当考虑左右脑的差异,人脑左、右半球area 38m脑区连接指纹和排列置换测试结果如图4所示,置换检验P<0.05,其中置换检验结果红色代表真实值,蓝色代表阈值,灰色代表测试的数据。area 38m 左、右半球连接指纹对应的曼哈顿距离值分别为0.983 和0.554,余弦相似度的值分别为0.948 和0.975。

3 讨论

通过分析磁共振成像数据,本文对两个物种颞上回听觉区的结构连接模式进行同源性研究,发现人类颞上回(area 38m)区域与猕猴颞上回前侧的结构连接相似度值最高,因此人类颞上回(area 38m)具有和猕猴颞上回前侧相似的结构连接模式,可能具有共同的进化起源。

3.1 跨物种同源性分析

现有研究通过对两个物种施加听觉刺激,发现了两个物种的颞叶前侧均拥有语音区,并指出猕猴和人类的高级听觉皮层的功能组织比目前已知的更为相似[17]。另一研究使用相同刺激对比猕猴和人类的反应得到猴脑的敏感性低于人脑,其原因可能是由于人脑功能的专门化[18]。本文在研究人类与猕猴颞上回参与听觉处理区域的过程中,关注的是大脑解剖连接模式,而不是执行任务时大脑区域的功能激活。本文在人类的颞上回,搜索与猕猴颞上回前侧具有相同结构连接模式的区域。实验中用于识别人类和猕猴颞上回区域连接模式相似性的目标区域是已知同源的。分析发现人类的area 38m与猕猴颞上回前侧具有最相似的结构连接模式。

利用结构连接指纹分析两个物种的不同区域,可以解释这些区域在物种进化过程中脑连接的差异。2018 年刘义鹏等人就脑纤维可视化总结得到量化脑结构连接可以揭示在脑发育过程中的生理变化,有助于研究神经病理条件下脑网络改变的结果。本研究结果显示,在人类颞上回的6 个感兴趣区域中,area 38m 与猕猴的连接指纹曼哈顿距离值最小(d=0.733),对应余弦相似度的值最大(cosine=0.966)。对两个物种的连接模式分析得到:area 38m和猕猴STGr 对鼻周皮层、运动皮层等区域的连接强度是一致的,其差异在于猕猴STGr 与44v 区域的连接比人类的更强,而人类area 38m与腹侧纹状体、海马区的连接比猕猴更强。

虽然大脑左右半球在形态上大体对称,但是在结构连接和功能上却不完全对称,即大脑偏侧化。显然,研究中颞上回area 38m_L 区域和area 38m_R区域与猕猴颞上回前侧都有着相似的结构连接模式:两个区域均与情绪记忆相关的鼻周皮层[19],奖赏、情绪和运动相关的腹侧纹状体以及记忆和学习相关的海马区有较强的连接,与认知和运动相关的顶叶岛盖连接较弱。但也存在部分差异,两个区域分别完成不同任务的处理:人类颞上回area 38m_L 区域相比颞上回area 38m_R 区域,显示出与海马旁回更强的连接。海马旁回位于枕叶和颞叶下方的内侧,与情感、学习及记忆等高级神经功能活动有关。这也验证了先前对人类area 38m_L 区域的描述,它是更关注情感信息的区域。以上结果验证了颞叶皮质在人脑中的扩张是优先于猕猴大脑的,得到人脑具有不同功能特征的分区这一结论。

根据人类和猕猴连接指纹统计量的排列置换测试结果,证明人类area 38m 与猕猴STGr 区域有相似的结构连接模式这一结果是可信的。分别为左、右半球构建连接指纹后,曼哈顿距离和余弦相似度结果均显示人类和猕猴脑区之间的结构连接模式有较高相似性,但是左、右半球对应连接指纹的排列置换测试的结果却不一致。area 38m_R 检验统计量的值是落在置信区间内的,证明该结果可信。而area 38m_L 的检验统计量的值均位于置信区间外,这表示小概率事件发生,样本所反应结果的可信度较低。观察area 38m_L 区域所对应的阈值区间,发现该区域的余弦相似度值较高(cosine=0.948),且位于左阈值附近,即小概率事件呈现出了较低的跨物种一致性。

导致猕猴颞上回前侧与人类area 38m_R区域连接更为相似的原因可能是大脑的偏侧化。在2018年梅丹丹等人根据先验知识探究发现,人脑加工任务的半球偏侧化导致左半球对言语功能、语言性声音的处理、对听觉语音语义信息加工更有优势,其行为领域主要是情绪的加工;而右半球对不需要言语参加的空间知觉和形象思维、环境声音与音乐的处理更有优势。人类脑区结构和功能的变化造成与其他脑区连接关系的增强或减弱,因此导致了左右脑对于目标脑区连接的差异[20]。

3.2 研究意义

听觉作为主要的感知方式之一,它是个体感知外界环境、维持生存和繁殖活动的重要途径。大脑皮质颞上回主要是听觉性语言中枢。颞上回受损伤可能出现听觉性失语症或称接受性失语症等并发症,也有引起癫痫发作的可能。因此,本文利用DTI数据,通过比较影像学量化物种间皮层区域在连接上的相似与差异,分析出人类与猕猴在颞上回听觉处理相关区域的同源性,可以帮助了解活体的神经纤维走向,有助于深入了解人脑结构,为神经科学研究提供了理论支撑。由于许多精神病理综合征与大脑区域和连接之间的改变有关,构建连接指纹也可以作为精神病理学的诊断工具。对于有兴趣研究听觉处理的研究者而言,可以对颞上回前侧区域进一步探究。

3.3 限制与不足

在研究人类和猕猴颞上回听觉区域的同源性中,发现的两个物种结构连接模式的相似性,能够为探索人类特有高级认知功能和猕猴动物模型相关研究提供支持,也为替代性实验提供了理论依据。但本文对两个物种颞上回同源性的研究主要依据是大脑结构连接模式,其功能的连接差异需要进一步讨论。目前研究发现人与猴子均优先使用左半球听觉系统分析声音,且存在左半球比右半球变化更强的功能不对称现象[21]。现有研究发现人类颞上回在噪音中对语音感知有着关键作用,并且对低频纯音刺激的响应区域面积较大。因此,猕猴的左右半球是否存在与人类同样的连接变化趋势也有待研究。其次,在本研究中基于连接指纹对颞上回连接模式进行跨物种比较的方法的比较特征精度和可扩展性较低,每个待比较脑区的连接指纹应有独特的目标脑区来构建,后续研究可以探索更完善的高精度跨物种比较方法,进一步验证和精细化现有结果。

综上所述,本研究发现人类area 38m 与猕猴颞上回前侧STGr 是同源的,即具有相似的连接模式。其中,人类右半球与猕猴的结构连接模式相似性比左半球更高,这些现象可能与大脑的偏侧化相关。

作者利益冲突声明:全体作者均声明无利益冲突。