北欧“Z世代”观察:年轻、幸运但脆弱

2022-05-30Yinanaa

Yinanaa

北欧年轻人所面临的脆弱、迷惘和抑郁,究其根源,来自高度发达的现代社会。

在丹麦时,我有2位朋友是一对双胞胎兄弟。用现在流行的词说,他们在高中毕业后便一直在“间隔年”(gap year)。18岁到28岁的10年里,他们组建乐队、旅行、探索多媒体艺术。哥哥每年都申请各项文化支持资金前往亚非国家“采风”、摄影和生活。弟弟身高190厘米,为亚历山大·麦昆走秀出道成为模特,随后浪迹于东京和杭州——每年,他在杭州为淘宝男装拍照几周,便能赚到1年的生活费。25岁那年,他进入哥本哈根大学就读环境科学专业。2个月后,面对即将到来的期中考试,他忙不迭退学了。此后,两人连续2年报考培养出拉斯·冯提尔等名导的丹麦电影学院未果,在28岁时进入丹麦传媒与新闻学院学习摄影。

年轻人纵情投入“间隔年”,因为大学的校门随时敞开,高等教育资源唾手可得。

“反卷”,福利社会的特权

他们并非个例。欧洲研究委员会资助的 “欧洲学生”(Eurostudent)研究项目2021年发布的调查显示,只有34%的丹麦学生会在高中毕业后的1年内进入大学,而在同为发达国家的法国和德国,这个数字高达90%左右。一个有趣的例子是,我的一位德国朋友在高中毕业后的1年内一边打工一边仍在考虑未来的打算,便被父母敦促“只有你还闲着”。在被视作“无所事事”的家庭和社会压力之下,他一度崩溃进入了精神病院。可见,即使在发达国家之中,北欧国家也是独特的存在。事实上,在“高龄大学生”这块儿,丹麦还算北欧五国里拖后腿的——冰岛、芬兰、挪威、瑞典4国的大学生年龄中位数都超过30岁,冰岛和芬兰有30%以上的大学生已过30岁。

年轻人纵情投入“间隔年”,因为大学的校门随时敞开,高等教育资源唾手可得——在丹麦,除了几个热门专业(主要为金融、建筑、传媒、心理学)对高中成绩有要求,无论是世界排名前100的哥本哈根大学和奥胡斯大学,还是在北欧认可度极高的“新贵”大学哥本哈根商学院和丹麦技术大学,几乎都是只要按时申请便可入学。就在今年,丹麦政府还提出一项改革:告别“唯分数论”,将热门专业的门槛降低到9分——丹麦教育制度的满分为12分,热门专业的入学成绩通常为10—11分。

如果说中国的100分和比利时的20分(满分)犹如大树顶端的那颗果实,激励学生向上攀爬但轻易难以采摘到手,那么丹麦的12分就像美国的A,认真学习即可达到。丹麦的评分也无须遵循正态分布,一门课一半人12分的情况也很常见。尽管如此,丹麥还在持续弱化“分数”的意义,以追求多元评价标准和保护学生心理健康。从小学到大学,所有考试均不排名。公立学校的老师严禁在课堂中讲出“谁第一”“谁优秀”“谁勤奋”等任何隐含一丁点儿比较的言论。曾有中国家长因课后还让孩子学习而被学校谈话,因为那样会给其他孩子制造压力。而无意于学习的年轻人则随时可以接受职业教育——木工、电工、汽修……职业教育颇有学徒制遗风,实践性极强,通常3年便可出师,收入高于平均水平。而耳濡目染、深入人心的平等教育又确保了从业者不会“低人一等”。在这个意义上,丹麦是名副其实的“反卷”先锋。

丹麦政府为每个年满18岁且接受高等教育的年轻人提供教育补助(Statens Uddannelsst?tte),具体金额因学生的个人情况(是否与父母同住、是否已育、父母的年收入等)而定,一般情况为税后至少5600克朗/月(丹麦克朗与人民币汇率接近1:1)。此外,学生身份还享受住房和交通补贴。在房租和公共交通费用尤为昂贵的丹麦(例如,哥本哈根市单次公交票为24克朗),学生身份能节省一笔极大的开支。因此,“延毕”在丹麦年轻人中极为普遍。他们甚至会主动挂掉一门或几门课以便保持学生身份。在意识到这一现实后,丹麦政府不得不出台规定,要求本科学生最迟要在6年内完成学位(丹麦的本科学制为3年)。

因此,丹麦年轻人可以说是想仰卧(躺平)就仰卧,想起坐就起坐,福利社会的安全网温柔地接住每一个坠落的人。北欧国家常年占据“世界最幸福国家”排行榜首,并非虚言。然而,当北欧之外的人们向往着北欧的“小确幸”(hygge)时,北欧国家内部对“北欧式抑郁”的持续思索和争鸣更为引人注意。例如,2017年,挪威的一份调查报告引起了全国性讨论。这份报告显示,初中女生和高中女生中自诉抑郁的比例年均增长分别为2.8%和3.6%。精神卫生界也不断就抗抑郁药的泛滥和受众“年轻化”提出警告。抑郁,似乎在不知不觉中潜入了北欧年轻人的世界。

抑郁,我们共同的秘密

仅从统计数字看,北欧国家的抑郁率位于世界平均水平(1%—2%)。在世界各国人口自杀率的统计中,北欧国家位列中游。在丹麦,有5%的人口服用抗抑郁药,与美国的比例持平。事实上,多项研究显示,21世纪以来,各个国家、地区的自杀率没有明显的上升,北欧也不例外。但“北欧”和“抑郁”这2个词的并置本身就仿佛一个悖论——在世界上最幸福的国家,为何还有那么多人抑郁?北欧式抑郁因而也被称为“第一世界的抑郁”。在世界上最幸福的国家抑郁,是不是一种“失败”?至少对很多北欧抑郁者来说,“我不该抑郁”的压力恰恰构筑了抑郁的一个侧面。

《奥斯陆,8月31日》(2011年)被认为是近年来在挪威国内和国际上最具影响力的挪威电影。片中年轻的抑郁者安德斯(Anders)在获准离开社会支持机构后,求职、访友、游荡于极昼的奥斯陆。仿佛所有人都在向他伸出援手,又仿佛他与一切都再无瓜葛。午夜,他在自行车上再次穿过奥斯陆的街道;清晨,他朝自己举起了枪。这是对北欧式抑郁最经典的刻画:“幸福”首先意味着满足,但超越了物质束缚的年轻人,在那条人生答案的探索之路上,遭遇了孤独和虚无。

提到北欧式抑郁,人们往往首先想到气候。日照时间和人体维生素D合成、血清素分泌及生理心理健康的相关性已是科学界的共识。丹麦已是北欧五国中最“南”的国家。即使在最北部,冬天的常见气温也是0℃左右,只是多雨的气候另添几分萧瑟。每年11月到次年1月,每天日照时长不足8小时,下午三四点钟天就黑了,凄风苦雨时时袭来,冷雨敲窗,怎不叫人愁肠百结?由于“冬季抑郁”是北欧人的“老朋友”,他们会主动使用维生素D制剂、人工“阳光”、蜡烛和酒精来度过冬日长夜,必要时会寻求心理咨询。

丹麦电影《酒精计划》讲述了4个中年男人通过逐渐增加血液中酒精的浓度,实验其是否能拯救无聊人生的计划。

丹麦每年11月到次年1月,每天日照时长不足8小时,“冬季抑郁”成了北欧人的“老朋友”。

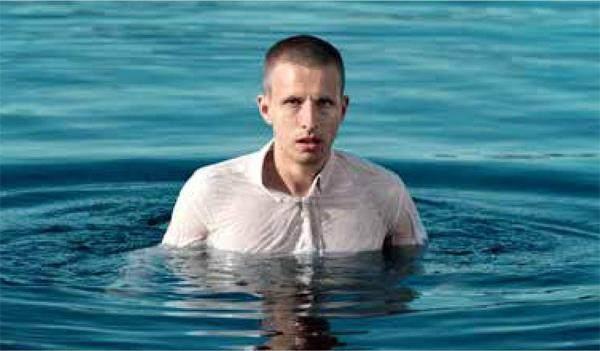

挪威电影《奥斯陆,8月31日》中年轻的抑郁者安德斯。

自然原因之外,社会性因素才是更致命的。北欧国家以“社恐”著称。在公交车上,人们宁愿站着也不坐在陌生人旁边。如果有人坐下,很可能“惊吓”到一圈人。我的一位朋友曾如此向我讲述他的感受:“有时,当人们面对面走向我,我几乎感到他们积聚了全身的力气,才能在擦肩而过时挤出一个笑容和一句‘hi!。”在原子化的社会里,人们诚然渴望接近他人,建立属于人的联系,但“尊重边界”的基本准则阻止着他们。唯有酒入愁肠,这种边界才会被击破。

在丹麦,18岁宛如一个分水岭。迈过18岁的年轻人被严肃地认可为成年人,被期待离开父母,独自求学、居住和生活,开拓属于自己的疆域——反正政府提供了经济支持。在自由主义的话语里,父母的养育责任持续至儿女18岁,离家别居既是父母尊重儿女独立性和自由选择的姿态,也保证了父母能卸下重担,享受自己的人生。然而,由青春期向成年时期过渡的混乱和迷惘,离开家庭初至“远方”的动荡,也骤然压在年轻人肩头。困难并不可怕,可怕的是独自面对困难。如果说中国年轻人还在苦恼着父母“手伸得太长”,那么丹麦年轻人所面临的,则是父母主动、干净利落地退场后,那片突如其来的荒漠——它名为“孤独”。

丹麥式“小确幸”(hygge)是指一种舒适、惬意的生活状态,已成为丹麦文化中独特的符号。

年轻人们合租(招租广告经常会说:我们来自若干个不同的国家,我们期待增加多样性)、和伴侣同居、参加各种派对,在酒精甚至药物的麻醉中乐以忘忧。曾连获欧洲电影奖最佳影片和奥斯卡最佳外语片的丹麦电影《酒精计划》(2020年)的灵感就来源于此——导演的女儿尚在高中,和父亲谈及年轻人中日益泛滥的酒精问题,本片应运而生。电影里,4个中年男人即使说不上事业有成、家庭美满,但也无远虑近忧,可称惬意。他们度过了“躺平”的青年时代,看起来也将“躺平”下半生,但一种迟钝、麻木和消沉折磨、侵蚀和撕咬着他们。他们开展了一项“酒精计划”——逐渐增加血液中酒精的浓度,实验其是否能拯救无聊的人生。电影结尾处,毕业的高中生们乘着巴士游街,巴士侧面涂着一条标语:高中生活满是痛苦,还好我们精于酩酊大醉。

另一个相关但鲜为人知的事实是,丹麦仍是一个宗教国家——丹麦宪法第4条规定,丹麦国教为福音路德教(属于新教)。丹麦注册在籍的教徒占人口半数以上,拥有宗教传统的直接后果是,年轻人在成长阶段不断在宗教和非宗教之间切换、徘徊。例如,一个出身虔诚教徒家庭的男孩可能从小受洗,耳濡目染,还可能当过几年辅祭(altar boy),但进入学校后,世俗化的教育将带来新的冲击。丹麦中学的宗教课上会教导信仰自由,即信与不信皆自由。但这样的教导无法抵挡来自同伴和社会的无形压力——信教太不“酷”了。

北欧的年轻人有更多机会从固定不变的生活模式中暂时跳出来,去另外一个环境体验新的生活。

基督教对性少数群体(LGBT)的保守观念,更是如影随形。丹麦是世界上首个合法化同性伴侣关系的国家,也是对LGBT人群最为友好的国家,但仍存在众多以宗教信仰为由拒绝服务LGBT人群的神职人员。因此,无论是信仰者还是不信者,都需要在宗教和世俗之间闪转腾挪,建立自我认同。宗教宛如卡夫卡笔下硕大无朋又寻无形迹的“父亲”阴影,在现代丹麦社会中从未真正退场。

上述种种因素塑造了北欧年轻人独特的“脆弱”气质。几乎道不拾遗的本地社区培养了他们温柔的心肠,而资本主义经济与文化则以个人主义(individualism)驯化社会交往。丹麦年轻人自知其幸运——当波罗的海三国的年轻人努力学习丹麦语以求来丹麦从事清洁工、报纸工等低端劳动时,他们能躺在“前几代人缴的税”上纵情开启人生的魔盒。只是,那些魔盒中,并不装纳人生的答案。

脆弱,唯有独自脆弱。中国人会惊异于北欧人的“脆弱”,哪怕北欧人在寻常交往中会竭力掩盖这种脆弱。以《方形》(2017年)和《悲情三角》(2022年)2次拿下金棕榈奖的瑞典导演鲁本·奥斯特伦德(Ruben ?stlund)的电影对这种“脆弱”的刻画入木三分。在《方形》里,一夜风流后的2位“文化人”(策展人和记者)各怀鬼胎,为避孕套的去留争论不休,最终撕破脸皮。身体的取暖极其容易,而心灵的一次共鸣却分外艰难。电影似乎在告诉我们:人们各自藏污纳垢,各自困于脆弱,而现代社會的种种支持机制,既然是建立在个人主义的原则之上,注定于事无补。

自由,现代性的诅咒

北欧年轻人所面临的脆弱、迷惘和抑郁,究其根源,来自高度发达的现代社会。福利社会的安全网温柔地接住每一个坠落的人,但它无法阻挡我们脚下的圣洁土地如冰川崩裂般急遽瓦解。著名社会学家齐格蒙·鲍曼在《流动的现代性》中有过一个形象的比喻:20世纪的洛克菲勒将他的工厂、铁路和石油钻机深深扎进土地,以求持久,而21世纪的比尔·盖茨能毫不犹豫地将昨天获得的财富扔进下一次冒险。年轻人的脚下不再是坚实的土地,而是转瞬即逝又旋踵而至的机会和选择。拥抱机会和选择,意味着拥抱“生命之轻”、不安全感、不确定性和成指数增长的压力。萨特早已勘破一个真正自由的人所面临的彻骨虚无,存在先于本质,意味着“你是你所选择的”,意味着从不停歇的内心之音——“选择,否则你将错过自己”“选择,选择你的人生”。

旅行、志愿服务、打工和学习不再与生计或任何功利目的(如为求职简历增加一行字)相连,而只和“个人实现”的经典叙事相关,但“个人实现”难道不具有神话的一面?优越的社会条件让一切可能性向一切人敞开,而仅仅期待他们“个人实现”。诚然,现代社会不再严格期待人们成为“某一种”人(如“文化人”)或实现“某一种”价值(如宗教价值),却将“实现自我”打造成了一副黄金的枷锁。“自我实现”这一规范性价值的吊诡之处在于:其一,何为“自我实现”?何种意义的实现才是“实现”?如果我们认真考虑这个问题,似乎必须拥抱虚无主义——并不存在一个亟待实现的“自我”;其二,既然社会提供了优渥的机会,一旦自我实现的大业宣告“失败”,所能归咎者——似乎只有个体自己。

以“公正”系列公开课闻名的哈佛大学哲学教授迈克尔·桑德尔在新作《精英的傲慢》(Tyranny of Merit)中对此有精辟的阐释:贵族社会的上层深知自己的特权来自投了好胎,而当代精英社会(meritocratic society,也译功绩社会)的上层却往往认为自己的特权来自“努力”,仿佛失败者的凄惨处境仅来自其“懒惰”和“不努力”。精英社会将“自我实现”和“努力”挂钩,并将后者拔升为近乎单一的标准。于是,脱颖而出的成功者往往流于傲慢和冷漠,而被抛下的失败者则陷于屈辱和怨怼。迈克尔·桑德尔指出,作为福利国家代表的北欧社会能以高税收再分配金钱和资源,却可能加剧这种对立和极化的心态——成功者在这一被动“分享”中将优越感拓展到道德层面,失败者则显得更为“失败”。在迈克尔·桑德尔看来,一个健康的社会不仅应该分享财富,还应分享尊严、荣誉和认可。而后一种分享则需要打破原子化(atomized)和孤立(isolation)的社会现状。

丹麦社会始终致力于改善这一情况。丹麦政府补贴15—25岁的年轻人,让他们能免费接受心理咨询和精神干预。校内校外的精神支持机构极为健全,各类帮助唾手可得。丹麦高等教育和科学部开展大量调查和改革,了解年轻学生的需求,为其减负减压。即使在笔者离开丹麦3年后,还会持续收到这些调查邮件。各社区会频繁供应廉价晚餐,鼓励人们在吃饭中社交(遗憾的是,此类活动往往只吸引到中老年人)。

也许正如齐格蒙·鲍曼所指出的,自由和安全感不能两全。当上帝死去,传统的纽带土崩瓦解(丹麦是世界上离婚率最高的国家之一),北欧社会已竭尽所能,用新的共同体和纽带去支持那些独自面对世界和自我的年轻人。然而,也许现代社会之斗转星移、沧海桑田已让任何一种坚实、稳定和安全成为妄想。

(责编:刘婕)