塑造城市特色风貌要循序渐进

2022-05-30刘佳璇

刘佳璇

2021年4月22日,由重庆市江北纺织仓库老厂房改造而成的北仓文创街区内,游客在一家充满文艺气息的饮料店小憩(刘潺/ 摄)

国家发展改革委于2022年6月印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出,优化城市空间格局和建筑风貌。

当前,我国城市开发建设方式正由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,从“有没有”转向“好不好”。破解“千城一面、万楼一貌”,塑造城市时代特色风貌正当其时。

“千城一面”现象何以产生?城市特色从何而来?在新型城镇化背景下,如何塑造城市特色风貌?近日,《瞭望东方周刊》就相关问题专访了国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心副总规划师、教授级城市规划师顾永涛。

特色风貌缘何湮没

《瞭望东方周刊》:何谓“千城一面”?

顾永涛:“千城一面”一般是指城市风貌的同质化现象。很多城市的特色风貌被湮没在钢筋混凝土的丛林中,如果没有那几栋标志性建筑和牌匾招牌,人们很难分辨出这是哪座城市。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央明确提出实施新型城镇化战略,提出走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。

我国已经开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。城市建设是贯彻落实新发展理念的重要载体,应转变城市开发建设方式,努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园。这对城市风貌也提出了更高要求。

《瞭望东方周刊》:现代城市在风貌特色上为何会面临危机?

顾永涛:首先,全球化背景下,本土文化和地域特色受到了冲击。

客观上,随着经济全球化,城市经济越发开放,世界各地本土文化生態受到前所未有的冲击和破坏,出现文化趋同现象,文化多样性面临严峻挑战,建筑的地域性越来越模糊。随着文化的渗透,人们生活方式的趋同,建筑外观也呈现趋同性。

主观上,存在认知偏差,片面地认为欧式风格更加美观。

其次,在过去粗放型外延式的开发建设方式下,城市建设速度过快。

改革开放以来,随着工业化进程加速,我国经历了快速城镇化的过程,创造了世界城市发展史上的奇迹。从1978年到2021年,我国城镇常住人口从1.7亿增加到9.1亿,城镇化率从17.9%提升到64.7%。在过去40多年中,我国平均每年有1700多万人进入城镇。

人口快速、大量地进入城镇,对城市建筑的需求随之扩大。城市建设虽快速满足了建筑数量上的需求,但部分建筑品质难以得到保证。在过度房地产化的城市开发建设方式下,一些开发商为节约成本,往往套用设计图纸。同时,一些地方为追求短期经济效益,在老城区大拆大建,以缺乏特色的现代建筑取代了具备地域特点和保护价值的老建筑。

第三,管理上存在缺失和漏洞。

城市规划建设管理当中存在部门分割、管理碎片化的弊端,导致城市风貌的整体性、系统性不足。部分地方城市公共建筑设计上“外行指导内行”,没有充分发挥集体、专家和公众的积极作用。

顾永涛

历史文化是城市特色的灵魂

《瞭望东方周刊》:城市特色的形成因素有哪些?

顾永涛:城市特色是一座城市与众不同、让人流连忘返的地方。

第一,自然山水环境是城市特色的基础。重庆、桂林的自然山水环境本身便非常有特色,城市依此生长,从而形成与众不同的城市风貌。在长江、黄河边,还有一些依托大江大河建设的城市,江河的形态也对城市产生了深刻影响。

第二,历史文化是城市特色的灵魂。经过历史的洗礼,城市会形成独特的文化积淀,留下彰显其城市气质的老建筑和历史文化街区,这在北京等历史文化名城都有所体现。

第三,时代发展是城市特色的创新源泉。随着社会经济的发展和科技的进步,每个时代都向城市提出全新的需要,从而为城市特色不断注入新的元素。

这三者彼此交织,共同构成了城市特色的主要来源。

《瞭望东方周刊》:如何看待历史文化保护与塑造城市特色时代风貌的关系?

顾永涛:延续城市历史文脉对于城市特色风貌的塑造极为重要,城市中的历史文化遗存是城市文化的“根”,整体保护好、利用好这些遗存,是彰显城市特色的关键。

中共中央办公厅、国务院办公厅2021年9月印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》指出:“加强重点地段建设活动管控和建筑、雕塑设计引导,保护好传统文化基因,鼓励继承创新,彰显城市特色,避免‘千城一面、万楼一貌。”

文化是城市可持续发展的内在动力,而非城市的装饰品。一座保持发展活力、具备强大吸引力的城市,往往都基于历史文化积淀,在时代发展中打造了凝聚人心的城市精神,其城市空间能够为居民提供丰富的精神文化生活、独特的文化体验。

我们难以想象没有故宫、天坛、雍和宫等古代建筑遗存的北京,也难以想象没有了胡同和四合院的北京,没有这些建筑和历史文化街区,古都文脉便失去了承载空间,更难谈城市建筑设计上的继承创新。

《瞭望东方周刊》:公共建筑、历史建筑是一座城市的地标,但居住建筑则是城市中数量最多、群体规模最大的一类建筑,构成了城市建筑风貌的基本面。你对于居住建筑的风貌管控有何见解?

顾永涛:在管理机制层面,地方政府应对城市风貌有整体性、系统性的把控,出台相关设计导则。基于城市风貌的整体特征、所在片区的具体情况,对居住建筑设计有所引导,进行风貌管控,防止其与周边建筑风貌、自然山水环境相冲突。同时,也要注意管控尺度,避免居住建筑过度呆板。针对开发商简单套用雷同图纸的问题,也应从管理入手,杜绝这种情况。

在短时间强行打造起来的城市景观,很可能忽略文化内涵,搞出“一刀切”和“穿衣戴帽”的文章,造成新的“千城一面”现象。

以城市更新推动风貌重塑

《瞭望东方周刊》:近年来,我国的城市风貌建设有何亮点?

顾永涛:以往过度房地产化、大拆大建的开发建设倾向已经得到扭转,随意拆除老建筑、砍伐老树、挖山填湖、改老地名的情况已大大减少。

各地出现了以城市更新推动风貌重塑的不少成功案例。强化历史文化保护,塑造城市风貌是城市更新行动的一个重要内容。

广州永庆坊就通过微改造方式进行城市更新,因地制宜、小修小补,对部分老建筑进行功能置换,引入文创空间、增加公共文化休闲场所,在大大减轻改造成本的同时,起到了提升人居环境、促进街区活力、彰显地域文化的作用。

类似的成功案例还有成都猛追湾片区的有机更新、南京小西湖街区的保护再生、南通濠河景区的景观提升改造等等。

《瞭望东方周刊》:这些案例能够成功的关键是什么?体现了城市更新对破解“千城一面”的哪些作用?

顾永涛:第一是优化布局,完善功能。

协调山、水、城的关系,优化调整城市空间结构,改变“摊大饼”式的发展模式,推动城市组团式发展。实施城市生态修复和城市功能修补,促进城市与自然融合共生。

改变过去大规模出让土地的开发建设方式,以小规模、组团式的更新方式,为不同区块赋予多元丰富的城市功能。这既能增加个性化的景观空间、推动空间风貌的重塑,也能在保持空间肌理和风貌延续性的同时,避免景观同质化。

第二是管控底线,提升品质。

过去的城市开发强调“有没有”,城市更新则更关注“好不好”,对城市的规模、密度、特色风貌、安全韧性等划定底线。具体包括加强新建高層建筑管控、防止大拆大建、加强历史文化保护、加强建筑设计管理等。

同时,城市更新注重提升人居环境品质,从单纯的物质空间改造,向保护提升公共利益的城市空间管理和空间治理方向转变,满足人民高品质生活需要,提升居民的文化认同感。

第三是加强治理,提高效能。

成功的城市更新案例往往都做到了多元化参与,注重精细化的后续运营和空间治理。通过吸引社会上的专业企业参与运营,以长期运营收入平衡改造投入,并鼓励居民参与微改造。一方面,支持项目规划设计、建设、运营一体化推进,避免片区的整体景观和功能碎片化;另一方面,多元化参与又避免了景观过于呆板、功能过于单一,让片区更具活力和吸引力。同时,应加快智能市政、智慧社区、智能建造、智慧城管等建设,提升城市运行管理效能和服务水平。

总之,城市更新在保护传承城市传统风貌、自然生态环境和地域文化特征的同时,通过促进功能改变、局部加建生态修复和历史文化保护等具体工程,进行一系列的综合整治,从而系统解决困扰城市可持续发展的矛盾和痛点,达到塑造城市风貌、拓展生产生活空间、提升城市品质的效果。

不宜操之过急

《瞭望东方周刊》:《“十四五”新型城镇化实施方案》提出“推动开展城市设计,加强城市风貌塑造和管控,促进新老建筑体量、风格、色彩相协调”。城市设计对于城市风貌塑造有何作用?

顾永涛:对城市特色风貌塑造来说,城市设计是非常好的技术性工具。

第一,城市设计是衔接宏观与中微观规划的“技术枢纽”。城市设计可以对城市公共空间的资源配置作出进一步优化,保障宏观的战略目标在中微观的城市空间中落地。

第二,城市设计是协调城市更新复合功能要素的“技术统筹”。城市设计可以进一步完善空间塑造的秩序和方法,统筹协调老旧空间中多元的社会关系、权属关系和资本关系,更适宜复杂的空间更新需求。

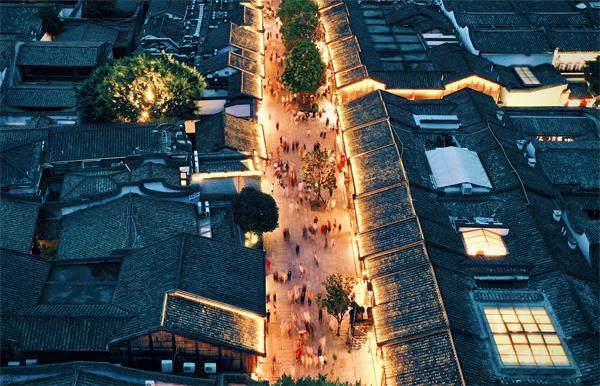

2021年7月10日,福州三坊七巷历史文化街区南后街游人如织(姜克红/ 摄)

第三,城市设计是推动空间精细化治理的“技术支撑”。城市设计作为一种辅助工具、引导工具,推动城市更新的多元共治,提升更新过程中公众参与等环节的实施效率,提供更有针对性、精准化的设计产品,成为城市更新过程中重要的“治理纽带”。

各个城市都应编制因地制宜的城市设计方案,强化城市设计对建筑设计的指导约束,加强对重点地段、重要类型建筑的风貌管控。城市设计方案的制定需要对城市自然山水环境、历史文化积淀等深入研究,既要广泛听取专家意见,也要强化公众参与。

审批通过的城市设计成果,就应严格贯彻落实,不要朝令夕改。当前,我国不少城市已经在做相关工作,城市设计和风貌管控的效果会慢慢显现出来。

需要提醒的是,城市特色风貌的塑造不能操之过急。通过各类政策和技术工具,我们可以对城市风貌塑造作出引导和底线管控,但城市特色风貌并非一朝一夕形成,想要立竿见影并不现实。

在短时间强行打造起来的城市景观,很可能忽略文化内涵,搞出“一刀切”和“穿衣戴帽”的文章,造成新的“千城一面”现象。因此,城市特色风貌的塑造需要循序渐进,不宜搞特别大的动作,可以通过城市更新行动,小规模、组团式推进,以项目带动一个片区,由点及面地来做。

《瞭望东方周刊》:与老城区有所区别,新城新区在历史人文资源积淀上往往相对薄弱,新城破解同质化困境的关键是什么?

顾永涛:首先,城市要对新城新区的设立严格把控,衡量自身是否有需要、有实力来发展新城新区。如果确实有建设需要,就要把握好新城新区的建设规模,并选好区位,为未来聚集人口、提升新城新区活力打好基础,减少安全隐患。

其次,要科学编制规划,做好新城新区的城市设计方案。通过和自然山水环境的充分结合、做好组团式发展布局,新城新区也可以具备自己的风貌特色。

第三,在实际建设当中,新城新区要对具体建筑设计方案严格审查把关。比如,这些建筑是否符合“适用、经济、绿色、美观”的新时期建筑方针,是否能与自身城乡地域特色文化相呼应,建筑高度是否符合相关控高要求等。