民国时期图书“翻版”考述

2022-05-30王俊斌王立群

王俊斌 王立群

【摘要】民国时期,随着新书业的发展和印刷技术的进步,图书翻版日现泛滥之势。不法书商的翻版行为侵害了出版机构和著作人的合法利益,因此历届民国政府、出版机构及著作人通过种种措施,试图取缔这一非法出版行为,但效果甚微。究其原因,翻版书的出现及泛滥有其深刻的社会经济背景。同时,在民国这一特定历史时段,翻版书也有其客观价值,应给予辩证审视。文章通过梳理翻版书的翻版形式、翻版热点、翻版特征及顾客群体,分析翻版书形成的原因,探讨不同群体对翻版书的迥异态度,再现民国时期图书翻版这一历史现象的同时,以图为当前版权保护提供历史借鉴。

【关键词】民国时期 图书 翻版书

【中图分类号】G239 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)8-111-08

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.8.015

民国时期,新旧交汇,中西碰撞,形成了社会转型期特殊的文化景观。政治、经济、文化、社会的巨大变革,促进了近代出版业的飞速发展和繁荣,形成了近代新式出版的格局,表现为西方传入的先进技术逐步运用到印刷出版行业中,机械动力取代了传统畜力,石印、胶印、彩印技术渐渐普及;以商务印书馆、时务报馆为代表的民营出版业因其组织机构专业化、工作人员职业化、运作模式商业化而开始勃兴;新式出版物的品种不断增加,受众范围从官僚士绅精英阶层转向平民百姓,实现了大众化、市场化的转型。然而,由于政局动荡,政策多变,在出版行业快速发展,市场化、商业化不断加深的同时,盗版、翻印等出版乱象丛生,引起社会各界的高度关注。

盗版、翻印图书,在民国时期被时人称之为翻版书。翻版书可以说古已有之,只不过古人对著作权归属认知模糊,这一问题一直没有引起关注。随着近代版权概念的逐渐深入,晚清以及民国政府在版权立法上也有所建树,如清末新政时出台《大清著作权律》,民国时期北洋政府和南京国民政府分别于1915年和1928年出台《著作权法》,但版权侵害现象并未因立法的进步而消弭,特别是随着新书业的发展和印刷技术的进步,翻版书日现泛滥之势,呈现出“立法上的日臻完善与实践中的盗印盛行并行不悖”的奇特景象。[1]以往对民国图书翻版现象的研究,散见于相关论著,缺乏系统的归纳和梳理,且鲜有对其客观价值的考察。本文在搜集大量资料的基础上,试图对翻版书的翻版形式、翻版热点、翻版特征及顾客群体做一系统考察,以分析这一时期图书翻版的社会原因及其影响。

一、图书翻版的主要形式

图书翻版在不同时期,其形式也是不断变化的,且不法书商和正规书局翻版的方式也有很大不同。

1.不法书商图书翻版的主要方式

图书起初被翻版,是不改变原作品内容的整本翻印,相对于原版书,区别仅仅是纸张劣质,错漏较多。这一类翻版书辨识度较高,只要对原作有所了解,一看便知是翻印本。

(1)更换书名。如蒋光慈的《鸭绿江上》改为《碎了的心与寻爱》;郭沫若的《我的幼年》改为《沫若自述传》;鲁迅的《彷徨》改为《幸福的家庭》;张天翼的《大林和小林》改为《两林的故事》。

(2)割裂与拼凑。如《冰心女士全集》为割裂的《寄小读者》《超人》《往事》《春水》拼凑而成;《鲁迅全集》(即《文艺小说全集》)则为割裂的《旧时小说集》《杂感集》《文集》《转变后的鲁迅》拼凑而成;《胡适散文选粹》为割裂的《胡适文存》拼凑而成;《沫若创作集》割裂郭著《小说集》《文艺论集》等拼凑而成;《沫若文选》亦由割裂郭著拼凑而成,又将郁达夫《给一个文学青年的公开状》杂入之。[2]小说集《浣衣母》更是将15位作家的作品拼凑在一起售卖。[3]

(3)篡改作者。不法书商为赚取更多利润,常常将一些书籍冒用畅销作家的名字而翻版出售。有读者赴北平东安市场购书,发现一本郭沫若所著《孤鸿零雁记》,翻开一看,原来是已故诗人苏曼殊所著;茅盾的短篇小说集《野蔷薇》,冒蒋光慈之名出版并更名为《一个女性与自杀》;成仿吾《使命》被改为郭沫若著《现代中国文学评论》。[2]

(4)舊著新编。出版商为盈利起见,迎合社会心理需求,把现代名人发表过的文章纂文集出版,如“新近出版的《吴稚晖近著》,里边所载的几篇文章,都在他的《文存》中见过了,我想吴先生自己决不会这样不爱惜他的文章,把已经登过的文章又重印了,这显然是书局玩的把戏”。[4]如果说上述情况是商人为了牟利在作者不知情的情况下翻版的话,还有一种情况就是作者为赚取更多版税,有意为之。如郁达夫为救济几位失业的朋友,把自己散见于各报纸和杂志上发表过的文章印成全集,全集印完,又印代表作。他的中篇小说《迷羊》先由上海北新书局出版,其后,上海开明书店又以《恋爱之花》为名出版了该书。对这种情况,许多人心知肚明,“其实这种骗人的伎俩,他们早已惯用不止一次了,一篇作品,刊登了杂志,又选入了单行本,又收集在全集里,横竖是这两篇作品,来回地翻印,因而作者多抽些版税”。[5]郁达夫曾直白地说:“后来,我也因为这几年的失业的结果,连日用的几个必需的金钱都来不转身子,所以也乐得作一次买卖,再来改订一遍,让他们去出去。”[6]郭沫若、蒋光慈也有类似行为,如郭沫若的《猫》与《黑猫与塔》,只差一篇文章,却印成了两本册子。[6]

2. 正规书局的“翻版书”

民国时期,不但不法书商依靠翻版畅销书牟利,一些正规书局也存在翻版行为。

(1)翻印古书。20世纪二三十年代,兴起了一股翻印古书的风潮。特别是1935年左右,翻印古书达到一个顶峰,不但一些小书商参与其中,就连商务、中华、文明等大型出版机构,也竞相翻印。可从如下记述中感受到当年翻印古书的“盛况”。“翻印古书,贵乎有目标,唯一般书局,随波逐流,盲目翻印,其风尤以民国二十四年为最盛,几于弥漫全国,令人目不暇接”;[7]“一九三五年出版界的第四个特征,即古书的大批翻印,除了商务、中华等大书局出版之巨量古书外,其余中小书店,亦竞以翻印古书为维持营业的唯一方法”;[8]“今年的出版界,在我眼前展开的,又是一种新的局面,这就是古书的翻印热”。[9]有人把20世纪20年代中期到30年代中期的出版界划分为四个时期,其中第三个时期即翻印古书时期。

翻印古书又可分为两种形式。一是借“整理国故”之名,大规模翻印古代文化典籍,包括一些丛书类和珍本类古籍。以商务印书馆翻印《四库全书》为先导,各书店争相仿效,先后有中华书局的《古今图书集成》《四部备要》,开明书店的《二十五史》《辞通》,书报合作社的《二十六史》及商务印书馆的《十通》。“被压倒了多年的古书,近来可谓大走时运了”,[10]甚至一本古书被数家书局翻印,“如翻印《袁中郎全集》者共有五大家,翻印《王安石全集》者亦有四五家”。[8]

二是乘白话文运动之东风,将古书加以新式标点后出版。先是胡适、钱玄同把旧的文学书加以新式标点,篇首加上几篇新序,然后翻印出版,如《红楼梦》《水浒》《儒林外史》等,很受读者欢迎。于是大家纷纷效仿,就有陶乐勤诸人标点的《桃花扇》《牡丹亭》《琵琶记》,许啸天标点的《三国志》《封神》《今古奇观》《列国志》等。热门的古书会有多种标点翻印版本,“同是一本书你标点翻印,我也来标点翻印,现在的新本《红楼梦》《水浒》这一类的书,同是一本,就许找到几种的翻印书”。[4]也有一些书局别出心裁,翻印推陈出新,如开明书店翻印《二十五史》,文后附上人名索引和参考书目,同时装订形式又便于携带、翻检,因而颇受读者欢迎。

(2)翻印西书。欧美国家的书籍,特别是教科书,也是各大书局的翻版对象。随着近代教育在我国的发展,西方教科书需求量大增,特别是在上海,“大学甚至初高中念的书,课本有十分之七八用的是外洋原版”,[11]主要是各校觉得国内没有合适的教材,老师陈陈相因,导致学生也多以念洋书为荣。“西洋之典籍,相需至殷,无论学校教课,研究参考,均需采用西文原版书籍,而所资赖于英德法文者尤多”,[11]但西方原版教科书价格高昂,于是翻印之事,应运而生。翻印西书“首见于平津,次及于沪汉,一时风起,营业鼎盛”。[11]天津的北洋书局曾以将原书用化学方法渗在石板上的印法,翻印了一些北洋大学及其附中所需的教程。1909年,商务印书馆为满足国内读者对原版书的需求,设立西书部专营外国书籍,并翻印过部分西方教科书。美国经恩公司(Ginn & Co.)就曾致函商务印书馆:“兹闻贵馆将本公司出版之简要英文法教科书翻印,加以删订,求合中国程度。又闻贵馆尚拟将本公司出版之买儿斯‘通史,及万韦士所著之各种数学书翻印。”[12]信中提到的“买儿斯‘通史”,即《欧洲通史》(General History by Myers),于1889年出版,是为“中学以下各学堂之用”的历史教科书。

西方著作最初被翻印的基本上都是通行于中学及专门学科的教材,其中以数学、物理、化学为主,也有一部分工程类和人文类教材。后来“应学界所需”,重要的参考书和名著也开始大量翻印。各地书商之所以敢随意翻印西书,主要是当时的中国尚未加入国际版权同盟会等相关著作权保护组织,从理论上讲,不受任何国际法约束,在法律上也不承担任何责任。面对侵权,外国书商也曾提出抗议,并试图通过法律途徑来解决,但效果甚微。如上文提到的美国经恩公司在1911年向上海租界会审公廨控告商务印书馆翻印其《欧洲通史》一百余部,“与原版丝毫不爽,售价较原书之半”。商务印书馆积极应诉,并以中国未加入《伯尔尼公约》为由,认为此次纠纷应参照1903年签订的《中美续议通商行船条约》处理。而根据该条约,美国人的作品要在中国得到保护,必须译成汉字,且“专备为中国人民之用”,而《欧洲通史》明显不符合条件。此次诉讼长达半年之久,由于商务印书馆的据理力争,并取得上海道和外务部的支持,最终会审公廨驳回了美国经恩公司的要求。英国伊文思书馆也曾向上海租界会审公廨控告商务印书馆“不但窃印美国书籍,至将英国书籍一律窃印减价售卖”,对此,外务部照会英国公使称:“中国未入版权同盟,商家翻印书籍既非有违条约,自属无凭禁止。”[12]

随着翻印西书的书局越来越多,竞争也日趋激烈,翻印的范围也不局限于教科书,欧美小说如《乱世佳人》,杂志如《读者文摘》等都开始被大批量翻印。出于竞争需要,翻版书商“遍设情报网于英、美、日本等处,尽量探听最近出版的书目,购寄国内,尽先翻印,以争先着”,[13]往往专售原版书的书商还未接到货,翻版书已在国内上市。美国的大学物理教材Duff:physics在第七版改订版序言中道:“最奇怪的是,我们在中国发现一种版本,内容完全同我们第六版一样,只是没有我们出版家的名字。此书居然在中国用为教本,可见本书流传之广。”[14]这段话在为此书做广告的同时,也透露出一丝版权被侵犯的无奈。1937年英国下议院开会时,有保守党议员曾就中国翻印英国书籍并廉价出售提出质问案,要求外相向中国政府提出交涉,以维护英国版权,但最后也不了了之。于是,在读者的需求、同业的活动、资本的运作三方面力量的支配下,翻印西书在民国时期也出现了“一番盛况”。

二、图书翻版的热点

不法书商翻版图书的根本目的是牟利,因而,翻版的图书都是市场上的畅销书。民国时期销量有保证的主要为如下几类书:一是名人著作;二是适合大众需要的书籍,如辞典、写信必读之类;三是文字通俗、充满奇迹的小说。[15]而从相关资料看,翻版书籍也基本是上述三类。

1931年10月间,北平各书局曾联合呈具当地官厅,声请取缔翻版书,到1932年5月,抄获各种翻版书籍二百余种,约计值价二万余元。当时平津各报对这次“反翻版”运动均有所报道。通过搜集当时各报报道,可以一窥翻版书的情形。据北平《全民报》1932年5月报道:“搜获翻版书籍三大间,共计二百余种,约计数万册之多,其中有张恨水之《啼笑因缘》千余册,周佛海之《三民主义之理论的体系》六七百册,胡适之《胡适文存》二千余册,《大公报》之《苏俄视察记》数百册,开明书店之矛盾《幻灭》数种,北新书局之《寄小读者》《鲁迅全集》等三四种。”[16]北平《世界日报》1932年5月15日报道在西单游艺商场查获《胡适文存》《胡适文选》《处女的恋爱》《沫若诗集》《白话文学史》《鲁迅全集》等多种翻版书籍。

华通书局《中国新书月报》对这次北平地区严查翻版书事件也做了集中报道,并详细记载了查获的翻版书明细。根据中国著作人出版人联合会北平总会调查、《中国新书月报》披露,在1932年5月查获的被翻版书籍中,被誉为“新文学泰斗”的郭沫若作品最多,达20余种,具体情况见表1:

由于郭沫若影响甚大,部分书商除翻印他本人的作品外,还把别人的作品冠以他的名字,以提高销量。如新生命书局出版的周谷城《中国社会之结构》,就被部分商人以郭沫若著《中国社会之原素》公开售卖。

排第二的为“三角恋爱小说家”张资平。20世纪早期,最受大众欢迎的就是通俗小说,尤其是“新鸳鸯蝴蝶派”的小说,张资平即是其代表人物。在这批被查获的翻版书中,他的作品达18种之多。左翼作家蒋光慈的小说也是被翻版的主要对象,在这批被查获书籍中达8种。此外,鲁迅、胡适、茅盾、丁玲的作品也多被翻版。

一些旧小说,因受众群体庞大,也是翻版的热点。有读者走进北平的西单商场和东安市场等书商聚集地,看到的“不过大达、启智、新文化、大中几家翻版旧小说,《七剑十三侠》啦,《隔帘花影》啦,《刘公案》啦,《济公传》啦,杂陈目前,眼花为之缭乱”。[17]世界书局干脆将《三国志》《红楼梦》等翻印本旧小说十部合在一起售卖,“合购十部、大洋四元”,成为该书局的重要利润来源。另外,一些迎合人们低级趣味的不良书籍,也被大肆翻印。

三、翻版图书的特征及顾客

翻版图书基于成本方面的考量,在纸张、印刷、校对等方面均与正版书有一定差距。而部分社会群体,出于种种原因,也愿意购买翻版书,成为其主要顾客来源。

1. 翻版图书的特征

与正版书相比,翻版书较好辨认,主要有如下特征:

(1)错字百出。凡从事翻版图书之人,大多不学无术,每每得到一本畅销书,为尽快盈利,“仓促翻版付印,不暇校正,且亦不会校正”。[18]如果是翻版的通俗小说,关系还不大;如果是翻印的古书,“苟错一字,则以讹传讹,贻害匪浅”。[18]事实上,翻印古书早已有之,如清代点石斋、蜚英馆、慎记书庄等都翻印过,只不过他们在翻印古书时,会高薪聘请专人从事校阅。一般设总校一人,一定要翰林或进士出身,月薪三十两;设分校若干人,举人或秀才出身,月薪十两左右。[19]而民国时期,翻版商人为尽可能地节约成本,自然不会请人校对,错讹漏字在所难免,因此会出现“共同委员会今陈开会”“冯王祥觉不离鲁”“日本吞并东北野心益亟”等等明显的错误。

(2)印刷粗糙。翻版书利用石印翻印者居多,铅印的较少。因为用石印翻印,成本低,速度快,而铅印则要排版、校对,成本贵且速度慢。但石印翻印一大弊端就是万一原版书出错,其也会跟着错,同时会脱漏许多的“字爿”和“笔画”,且墨色不匀,字迹模糊。时人对这一印制过程有所描述:“我们看他们一层一层的纸垫上去的时候,那出品的清晰与否,便见高低了……因为垫得不高的常使墨色较淡,甚至有几个字不清楚了。一版浓一版淡是很不美观的。”[20]

(3)纸张不良。翻版书商为了追求利益最大化,“纸张力求其坏,印刷力求其糟,以期成本至最低额,获利则最高额”,[18]导致翻版书极易破损。这一点,就连那些极力为翻版书辩护的人也不得不承认“翻版书籍所用的纸张非常的恶劣,不像原版书用上等道林纸,它的坏处是纸不坚固不宜保存”。[21]

(4)偷工减料。为节约成本,翻版书偷工减料之处甚多。《大公报》曾将自己出版的《苏俄观察记》与搜获的翻版《苏俄观察记》相比对,发现最易辨认者有八处之多:一是书本体积较真本约宽五分之一,短五分之一;二是封面字系木刻;三是书皮纸极薄;四是正文前缺少铜版纸插画;五是序文系四号字,真本系新三号字;六是缺少书外封套;七是页数不足,并缺勘误表;八是书皮背面及封底“版权所有翻印必究”方格上,无本社圆形图徽。[16]以上八点大多由偷工减料造成。

2. 翻版图书的顾客

翻版书的最大顾客群体是普通知识分子,且以学生为主,这个群体经济拮据,不得不主动购买价廉的翻版书。也有一些读者不懂翻版与正版的区别而上当受骗,翻版书“其著者、书店名目之冒充乱命,实使无甚判断能力的读者目眩眼花”。[22]有读者初到北平,不知何为翻版书籍,因此被不良书商欺骗,“花两角钱买一本《苔莉》,别人花八分钱就买了,后来才知道那价格无定的书叫作翻版,其特征纸张恶劣,字迹差误”。[2]

还有一些顾客并不是真正的读书人,购买图书只不过想借此摆满自己的书架,装装门面而已。因此,这类顾客主要购买大书局翻印的文化典籍,如商务印书馆翻印的《四部丛刊》,中华书局翻印的《四部备要》,开明书店翻印的《二十四史》,这类型的书装订极尽奢华,目的就是用来满足一些暴富新贵的虚荣心。“古色古香的装订,并制以精致的书橱存置,书未出而预约的数目已很惊人,实际上,乃是专供给社会上一特殊人物,在客厅书房作为高雅装饰品”,[23]“他们虽然不能阅读这些古籍,但他们需要表示其为一个博学君子的象征,他们的购买此等古书,乃是與古董、对联、桌椅、地毯等一样,作为陈设之用”,[24]且这类型的翻版书市场需求量很大,“这些卷帙繁多的书,欲其初版售完,原来已不是易事,然而虽在这样不景气的当中,竟都销售一空,可知其营业之盛了”。[24]

翻版书还有一类大客户,就是各地的小型图书馆,特别是一些学校的图书馆。这些小型图书馆经费预算有限,既名图书馆,总得有一些“有价值”的图书,这给图书馆出了一个不大不小的难题。而各大书局翻印的古籍很好地满足了这一需求,翻印的古籍既有一定的文化价值,价格又不是很贵,特别是丛书类古籍,如商务印书馆出版的《丛书集成》,非常适合图书馆置备。小图书馆有几部这类书籍,“也便可把图书馆三字的场面撑了起来,这是何等便利的事”。[24]

四、翻版书形成之原因

1. 翻版书成本低廉

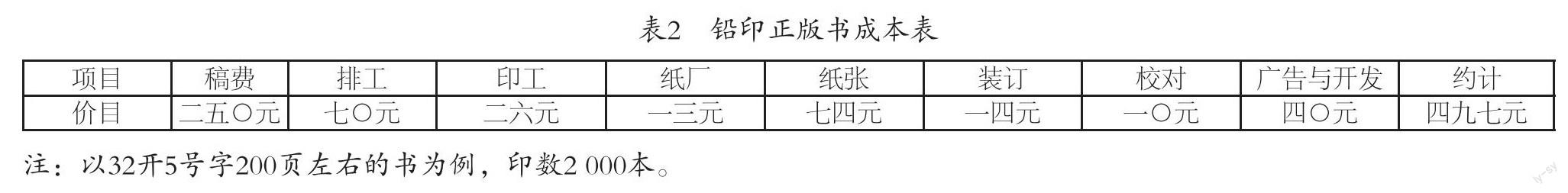

翻版书无须支付给作者稿费,可节约一大笔支出。根据时人在1930年对一本32开100页(字数为4万字左右),印2 000本的正版书成本的测算,稿费为每千字3元,共计120元,占到该书总成本520元的23%。[25]这对于出版商来说,无疑是一笔很大的开支。1931年,有人对正版书与翻版书的成本进行了仔细比对(见表2、表3):[26]

由此看出,由于省去了稿费和广告推广费用,翻版书与正版书相比,成本仅是其40.6%。而部分翻版商人为了追求更高的利润,舍铅印而用石印,则成本更低(见表4)。

由上表可知,石印翻版书的成本仅为正版书的30%,自然引得一些不法之徒趋之若鹜。

2. 正版书售价高昂

相对于百姓的购买力而言,民国时期正版书籍的售价普遍较高。“一本薄薄不满百个Page的小册,一本不够两个钟头披阅的小册,这价起码便是三四毛,而且还是不折不扣呢。”[27]要知道,当时三元钱就够一个北平市民生活一个月。书价之所以昂贵,除经销商追求高额利润外,另一重要原因就是装订过于豪华。“纸张的优美、装订的精丽,更是形成昂贵的主因。你瞧吧,现今的出版物,也不管他的内容是怎样的浅薄与无聊,纸张不用说大概都是道林纸、洋宣纸、连史纸;装订更是格外的讲究,不切的毛边、三色版的封面,……用坚硬的图画纸排印薄薄的几页,定价倒要三四毛大洋!还亏他们以无产阶级文学标榜。”[5]同时,正版书印数较少,导致单部成本居高不下。陆费逵《六十年来中国之出版业与印刷业》提到,欧美日本每一种书的销量大,平均到每部成本就低,而国内书籍销量小,“譬如一部书的装版费一千元,他们以十万部计算成本,每部制版费只合一分;我们以二千部计算成本,每部便要制版费五角”。[19]此外,各书店在售卖时,还要“同行公议,照码加一”,加之各地代售店“酌加邮费”,价格就更非普通知识分子能承受得了。

3. 民众版权意识淡漠

翻版书之所以能在民国时期大行其道,离不开数量众多的购买者。这些购书者除贪图翻版书价格便宜,还有一个原因,就是版权意识淡漠。查阅资料可以发现,对翻版书采取支持态度的不在少数,有人甚至对主张版权的行为冷嘲热讽,认为是从西方学来的恶法,“不料输入言论自由的时期,同时输入版权所有这种恶习惯”。[30]江苏某师范学会印行了一套《杜威在华演讲录》,在封面标明“版权所有”,遭到一些人的质疑,认为杜威的演讲不是专讲给该学会的,“再进一步讲,就是杜威本身,也不能把他的讲演认为他的所有……就是在‘谨防扒手的时期中,也没有听说那个人捉住了窃盗古今人的学说的贼”。[28]

有人对胡适等人提请市政府取缔翻版书的函予以反驳,针对其指出的翻版书“割裂拼凑,杂复成文”,认为“吾曾读盗版书大小二十余本,却未曾见有此情形者”,并指责胡适等人“不求翻版及欢喜买翻版书籍原因之由来,去对症下药,反舍本求末,袭取帝国主义者的高压故技来强力禁止”,[29]只能是使相关法律成为一纸空文。有人公开为翻版书辩护,认为翻版书所用纸张虽较原版书不够坚固,但也有好处,就是不反光,有益于读者的视力;翻版书虽错讹字较多,“但所错字都是极明显的,一见便知”。[21]有人为翻版书商鸣冤叫屈,认为翻版书商“无甚大利可图,其所获无几,没听说哪家大书店是由盗版发财而成的”。[29]

4. 维权成本太高

翻版书之所以能公然流行,“售价低廉”固然是其杀手锏,但被侵权的作者和书店长期的隐忍,亦是导致翻版书猖獗的重要原因。许多出版商初闻版权被侵害时,均想维护权益,打击翻版,但一想到路途遥远,费用繁多,仔细一思量,最后也都不了了之。正是版权方的不作为,助长了翻版之风愈演愈烈。事实上,在1932年,上海“著作人出版人联合会”也曾派人到北方专门调查翻版书,随时加以搜查和追究,成效很大。但此时的翻版书是真正的“翻版书”,冒用店名,一切装帧和排印刻意“鱼目混珠”,极易辨认,也很容易构成法律上的罪名,维权成本相对较低。后来从事翻版的书贾学聪明了,他们不但自己开店,且自己编辑,利用出版法的漏洞,往往能躲过法律制裁。同时,随着出版界的不景气,书店本身自顾不暇,作家又自恃清高,对翻版书听之任之,“作品被翻印的作者不过问,商品被侵蚀的书店也不过问”,于是翻版越来越猖獗。许多原本并不经营出版事业的商人,见有利可图,也“凑了一点资年来从事翻印书籍,作家作品水准日渐低落,书店的营业日渐狭隘,独是翻印和改编的书籍倒是层出不穷”。[30]

5. 同行竞争激烈

新文化运动以来,新书店异军突起,生意兴隆。“民国”四、五年间“由书商一跃成为富商者,颇不乏人,就是现在北平的几个著名书店,亦系由是而得者”,[20]于是,原做别种营生的人看自己亲戚朋友开新书店发了财,也纷纷改行开新书店。新书店相对于旧书店,所需资本少,最少只需一两百元就可开设,进入门槛相对较低。因为新书不似旧书,稍有价值即须数百元数千元。另外,新书不用现款买货,同行中每年分三节(端午、中秋、春节)结账,还有作者自己出版委托代售,不需要任何成本。于是,北平、上海等地新书店如雨后春笋般开起来,如北平东单、西单及青云阁、劝业场等地就聚集了众多的新书店,导致同行竞争加剧,利润下滑,“有一般心机灵敏的人,不得已而谋他路,于是乎发明了精而又精‘翻版的妙法”,彼等洵可谓一本万利,步其后尘者亦日多”。[31]

结语

正是由于翻版书的存在有著深刻的社会经济背景,时人认为要想取缔翻版书,仅仅依靠“查获”“取缔”“呈请”是办不到的,如果不铲除翻版书产生的社会根源,一味地严厉打击翻版书的印制与贩卖,只能是“加紧的向读者进攻,加紧的向读者剥削”。[32]同时,就其客观影响而言,在民国这一特定的历史阶段,翻版书在某些方面也起到了正面作用。

1. 翻版书满足了底层群众的文化需求

如前所述,正版书相对于普通老百姓收入而言售价高昂,底层群众特别是广大学生很难接受。而翻版书低廉的价格正好满足了其需求,一定程度上推动了文化的传播。当时部分贫困的读书人认为能买到翻版书是一件莫大的幸事,“咱们喜欢读书的人,虽然常常因为无钱而不能买书,但幸而有一班人是专在翻印原版书的。这种书的纸质和装订当然不及原版书讲究,而内容却是一样”,“翻印书对于咱们又穷又想读点书的人是‘拜赐无穷”。[33]

2. 部分翻版书有一定的文献价值

翻版既有原封不动的翻印,也有大量的借选本翻印。而翻印选本颇具“技术含量”。如上海莽原书屋1936年11月推出的《鲁迅最后遗著》收杂文、小说、传略、鲁迅逝世及安葬的新闻报道、著译编目、友人纪念文等,大部分文章均是首次编入单行本,虽是翻版书,也极具文献价值。[34]

3. 翻版书有利于突破民国政府对进步文化的围剿

如茅盾的《子夜》在1933年由开明书店出版后,左翼文坛为之声势大振,但1934年便被加上“鼓吹阶级斗争”的罪名“严行查禁”了。随后市面上出现了名为“救国出版社”翻版的《子夜》,并畅销一时。革命文学作家蒋光慈的作品在30年代初屡遭查禁,各大书局都避而远之。然其作品《短裤党》《最后的微笑》《冲出云围的月亮》的翻版在市场上大行其道,翻版书出人意料地扮演了革命文学传播者的角色。

可以说,民国时期的翻版书有其破坏图书市场秩序、侵害出版机构和著作人合法权益的一面,但也应看到,其在文化的底层传播中确实发挥了一定作用,满足了部分人的需求,因而不同利益群体对于翻版书的态度分歧明显。总体而言,随着源自西方的版权制度在中国植根,并逐渐被人们所认可,翻版书受到越来越多的抨击。只是当时中國的社会经济状况,给翻版书的生存提供了土壤,使之存在有一定的合理性。正如时人所说,“翻版书侵害版权,在法律上说,是无疑的是要取缔,然而如果真的市场上没有了翻版书籍,不知有多少穷苦的学生在背后叫苦连天哩。”[35]这也导致当时的知识分子在观念和行动之间出现了一定程度的割裂,从内心里,他们也承认翻版是不道德的,但在现实中,又自觉或不自觉地参与其中。最为明显的例证就是在胡适等人函请北平市政府取缔翻版书籍两年后,在胡适的支持下,北京大学特意为学习“现代戏剧”课程的学生们翻印了一部外国著作——原版于美国的《二十世纪戏剧》,这或许就是历史的吊诡之处。

参考文献:

[1] 李雨峰. 枪口下的法律:中国版权史研究[M]. 北京:知识产权出版社,2006:120.

[2] 悼春. 我亦一谈翻版书籍[J]. 中国新书月报,1932(4-5):62-63.

[3] 龚明德. 盗印本的《浣衣母》[J]. 出版史料,2011(3):69.

[4] 征言. 现在中国出版界的几种通病[J]. 弘毅(北京),1926(5):4-5.

[5] 季直. 咒诅现今的出版界[N]. 大公报,1928-09-26(11).

[6] 澈之. 商品化的文艺出版界[J]. 河北前锋,1931(22):42.

[7] 郁望尧,洪儋训. 一九三六年中国出版事业之回顾[J]. 图书展望,1937(8):66.

[8] 张金兰. 一年来的中国出版界[J]. 政治旬刊,1936(9-11):74.

[9] 逸穆. 古书翻印热之探讨[J]. 文化生活,1935(9):2.

[10] 融. 杂志年与古书潮[N]. 申报,1934-12-22(21).

[11] 阙疑生. 翻印西书与传布科学[J]. 科学,1939(3-4):129.

[12] 叶新. 90年前的一场中外版权纠纷[J]. 出版史料,2002(2):58.

[13] 春明. 上海的翻版西书[J]. 上海生活,1940(7):17.

[14] 程忆帆. 中国出版界的狂想曲[J]. 书人,1937(2):26.

[15] 颂棣. 著作家、出版家和读者[J]. 中华书局图书月刊,1932(13):5.

[16] 记者. 北平破获翻版机关[J]. 中国新书月报,1932(4-5):32-34.

[17] 得中. 北平的书摊[J]. 十日谈,1934(43):20.

[18] 赵真. 关于翻版书之我见[J]. 中国新书月报,1932(4-5):59.

[19] 陆费逵. 六十年来中国之出版业与印刷业[J]. 申报月刊,1932(1):14-17.

[20] 静思. 出版事业的艺术[J]. 北新,1926(13):432.

[21] 田逆生. 现下翻版书籍与原版书籍之比较[J]. 中国新书月报,1932(4-5):59,114.

[22] 半农. 离奇的北平出版界[J]. 中国新书月报,1932(4-5):58.

[23] 屏群. 中国出版界的不景气[J]. 新闻通讯,1934(23-24):28.

[24] 余一琛. 中国今日的出版界[J]. 文化建设,1934(2):112,114.

[25] 吴永贵,张学科. 民国年度出版时评史料辑编:第二卷[M]. 武汉:华中师范大学出版社,2019:122-123.

[26] 狷公. 看他横行到几时的“翻版书”[J]. 中国新书月报,1931(8):3.

[27] 禾子. 检讨现在的出版界[N]. 大公报,1930-12-23(9).

[28] 玄庐. 版权所有与出版自由[J]. 星期评论(上海),1920(36):4.

[29] 光化. 看了胡博士等请市府取缔翻版书业函以后[J]. 中国新书月报,1932(4-5):60-61.

[30] 灵凤. 谈翻版书[J]. 大光图书月报,1936(3):4.

[31] 谱芗. 故都书贾现形记[N]. 中央日报,1933-05-04(12).

[32] 可怜不死. 翻版书的展望和没落[J]. 中国新书月报,1932(4-5):63.

[33] 曼因. 翻印书在北平[J]. 读书生活,1935(10):7.

[34] 彭林祥. 中國现代文学的翻版书[J]. 东吴学术,2021(2):41.

[35] 孟班. 说说关于翻版书籍的问题[J]. 中国新书月报,1932(4-5):61.

The "Pirated" Books during the Period of the Republic of China

WANG Jun-bin1, WANG Li-qun2(1.School of Marxism, Tianjin Polytechnic University of Finance and Economics, Tianjin 300222, China; 2.School of Marxism, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China)

Abstract: With the development of the new book industry and the progress of printing technology, the piracy phenomenon also grew during the period of the Republic of China. The unscrupulous bookseller infringed the legitimate interests of publication institutes, damaged the legitimate rights and interests of author and discouraged the enthusiasm of the knowledge innovation. During that period, governments, the publication institutes and the authors tried to clamp down on the illegal behavior through a variety of measures, but they did not achieve much. There were profound social and economic reasons for the appearance and overflow of pirated books. Through summarizing the forms, hot spots, characteristics and customer groups of pirated books, the paper analyzes the reasons for the formation of pirated books and discusses the different attitudes of the related groups to pirated books, which not only represents the history of pirated books during the period of the Republic of China, but also provides historical reference for current copyright protection.

Keywords: the period of the Republic of China; book; the pirated book