江苏省中等职业学校历史教学调研报告

2022-05-30许萍萍

摘要:为了解江苏省中等职业学校历史教学现状、教师实施课程标准等情况,在全省13个设区市范围内对中职历史教师开展了问卷调查和在线访谈。通过调研发现,中职历史教师对课标理解与实践存在一定差距,学科核心素养内涵把握及学业质量评价方法是落实课标的难点问题。因此需要加强教师队伍建设,转变教学理念、创新教学方法等,进一步提高教师实施课标的能力水平。

关键词:中职历史教学;课程标准;教学调研

中图分类号:G712 文献标志码:A 文章编号:1673-9094-(2022)07C-0009-04

*本文系江苏省中等职业学校10门公共基础课程教学指导方案研制项目阶段性成果。

收稿日期:2022-06-05

作者简介:许萍萍,常州市高级职业技术学校,高级讲师,主要研究方向为中职历史教学及思想政治教育。

为全面了解江苏省中等职业学校历史教学现状,以及教师在贯彻落实教育部印发的《中等职业学校历史课程标准》(以下简称“课标”)过程中存在的主要问题,有针对性地对提高江蘇省职业学校历史教学质量,提出政策建议。在江苏省教育科学研究院职业教育与终身教育研究所公共课教研室统一策划下,面向全省中等职业学校历史教师,采用问卷和访谈两种方式开展教学调研。

一、调研设计

问卷发放226份,回收226份,有效回收率100%。访谈采用视频会议的形式,在全省13个设区市每市遴选5位,共计65位历史教师参与。参加访谈的教师来自不同学校,职称涵盖初、中、高级,所在学校分布于城市或农村。

(一)调研对象

接受问卷调查的226位历史教师中,专业背景为历史学科的占55.31%,非历史学科的占44.69%。其中历史专业背景的教师任教15年以上的,占22.12%;非历史专业背景的教师从教历史1年以内的占23.45%。近1/3的被调研教师从教历史在5年以内,且为非历史专业背景。中级职称83人,中学高级职称92人,正高级职称1人,中级以上职称占77.88%。被调研教师大部分教学经验丰富,教学实施能力较强。

(二)调研内容

本次调查问卷以选择题为主,网络视频访谈以问答题为主。内容包括全省中等职业学校的历史教师基本信息、历史课程开设情况,教师对课标的认知程度、理解水平、实施能力和培训需求,以及在教学实施过程中落实课标的困惑和亟待解决的问题等。

二、结果与分析

(一)历史课程开设情况

调研数据显示,一半以上的学校一年级所有专业均开设了历史课,周课时为2;45%的学校在部分年级和专业开设了历史课,主要是“3+4”学制班、综合高中班,以及财经商贸类、旅游类、信息技术类、机电类、学前教育类、药物管理类等专业,开设年级和周课时因专业需要而定。仍有5%的学校未开设历史课。

在开设历史课的学校中,使用的教材分别有苏州大学出版社《历史》、人民教育出版社《中国通史》全一册、高等教育出版社《中国历史》以及普通高中历史课程教材等。

江苏省中等职业学校历史课程开设率较高,在中职国家规划历史教材未出版前,各校选用教材根据人才培养目标、专业需求而定。但仍有少部分学校没有执行课标要求,说明课标实施监督机制待加强。

(二)教师对课标认知水平

1.专题培训成效。自教育部颁布中职历史课标以来,国家、省、市、校分别组织了专题培训。利用SPSS软件进行分类汇总分析反馈数据,50.44%的教师参加过高等教育出版社组织的在线培训,72.56%的学校组织历史教师开展集体教研学习1次以上。课标专题培训在江苏省职业学校已基本全面铺开,但仍有7.52%的教师未专门学习过课标,需引起重视。

2.教师对学科核心素养的认知。一是对学科核心素养的内涵理解。学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习与运用而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力,也是历史学科的育人目标[1]。

中职历史教师对于课标提出的五大学科核心素养的理解,调查问卷数据显示,近96%的教师对学科核心素养内涵有了解,其中“非常了解”的占21.24%,只有3.98%的教师“不了解”。由此可见,教师对历史学科五大核心素养的基本内容已初步掌握。

二是对学科核心素养的重要性判断。被调研教师对五大核心素养在培育中的难易程度和重要性提出了不同观点。访谈中,多位教师认为,五大核心素养定位准,但在教学层面,尤其是对中职学生培养要求较高。

对五大学科核心素养重要性认知,部分老师认为“时空观念”应该成为最需重视的培养目标,也有教师认为排首位的是“家国情怀”。对各素养培育难度的判断,有多位老师认为五大核心素养培育目标中,“唯物史观”和“家国情怀”是最难实现的。

从调查问卷数据来看,被调研教师认为最难培养的核心素养目标分别是“唯物史观”(占32.74%)、“家国情怀”(占19.91%)、“历史解释”(占19.47%)、“史料实证”(占18.14%)、“时空观念”(占9.73%)。调查数据表明(见表1),教师在教学中已经开始关注培育学生核心素养,但针对中职学生的实际学情,在教学环节中真正落实课标提出的学科核心素养培育目标,难度较大。

(三)历史教学现状

1.教学模式从单一走向多元。被调研教师能从学生实际出发,开展多种形式的教学,调动和发挥学生学习的积极性和主动性,但基于历史学科核心素养的教学设计、课堂教学与专业实习实训相融合的教学模式还需要积极探索和创新。

调查问卷中有一道多选题“设计专题教学,您会采用怎样的思路”,统计结果显示,有81.86%的教师选择“通过创设历史情境、设计有价值的思考题,组织学生开展丰富多彩的活动”,有79.2%的教师选择“聚焦重点内容、核心概念和关键问题展开教学活动”,有69.47%的教师选择“根据时空线索梳理知识要点”,有34.96%的教师选择“网络搜索找现成的案例使用”。由此表明,江苏省职业学校历史教师正努力摆脱单一课堂教学的组织形式和单纯语言信息传递的形式,逐步追求多样化的教学形式,促进学生深度学习。

被调研教师采用讲授法、任务驱动法、情境教学法占比均在70%以上,采用主题活动教学的占65.04%。同样也说明,教师在课堂教学中能灵活运用多种教学方法,激发学生兴趣,调动和发挥学生学习的积极性和主动性。

被调研教师在组织学生实践活动中,采用“观看并讨论历史题材的影视作品”的比例最高,占92.04%;其次是“带领学生参观考察历史遗存”,占68.58%;接下来分别是“组织与历史相关的行业社会调查与讲座”(占54.87%),“编辑历史题材的手抄报”(占54.87%),“采访历史见证人”(占32.3%)等。结合访谈结果,教师组织学生实践活动较多采用观看影视作品,这种方式成本低、易组织、安全系数高。而组织校外实践活动,教师认为最大的障碍是学生安全问题。

2.学业水平评价手段多样。课标对学业水平评价提出了以下要求:一是以历史学科核心素养为本,二是注重评价多样化,三是重视评价结果的应用。被调研教师对学生学业水平評价做到了基于历史学科核心素养,结合具体内容和学生的实际,运用形式多样、恰当有效的评价方法,准确判断学生历史学科核心素养的达成情况[2]。

大部分受访教师表示,通过课堂提问、课后作业、练习和测试来评判学生是否达标,期末采用考试测试方式评定学生学习成效。少数教师通过过程性考核和学生学习参与度评价等方式,结合期末的开放性作业如手抄报、历史剧、小论文等进行综合评价。

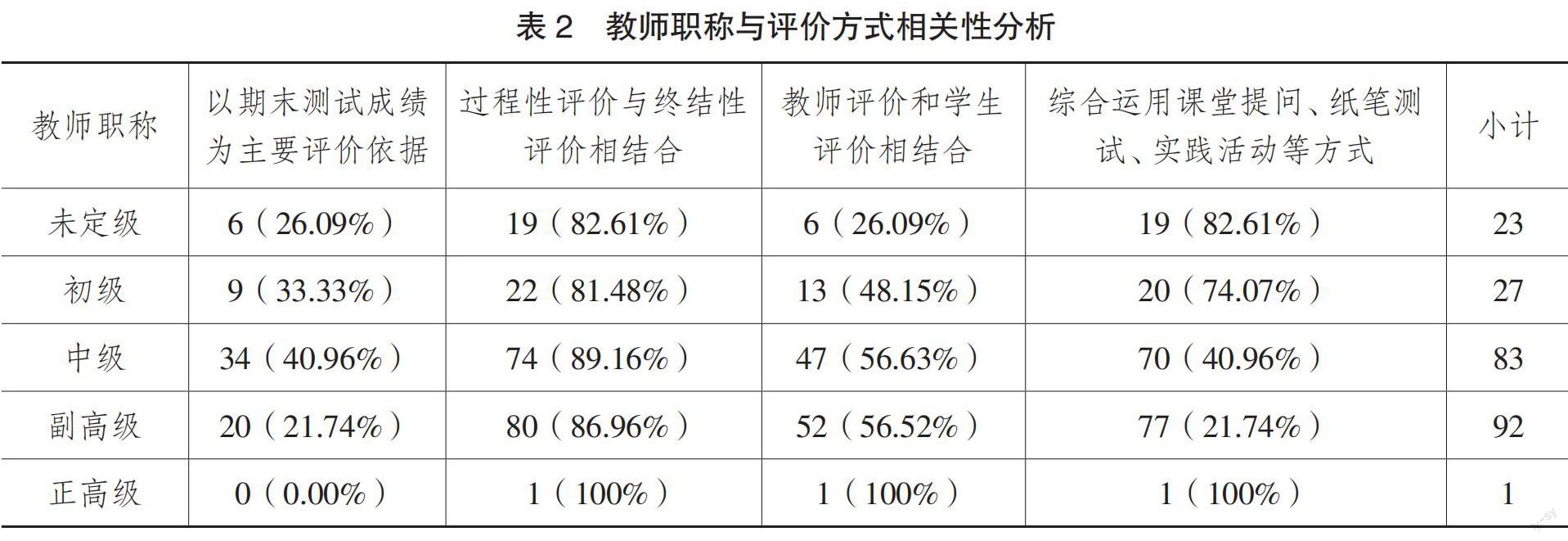

问卷调研数据显示,教师认为能准确判断学生历史学科核心素养达成的手段主要有“过程性评价与终结性评价相结合”(占86.73%),“综合运用课堂提问、纸笔测试、实践活动等方式”(占82.74%),“教师评价和学生评价相结合”(占52.65%),“以期末测试成绩为主要评价依据”(占30.53%)等。随着教师职称的不断提升,教师综合运用多种评价方式的比例越来越高(见表2)。

3.落实课标的主要困难。被调研教师在落实课标过程中遇到的困难集中表现在:(1)现有教材与新课标不配套,占59.29%;(2)教师践行新课标的创新性欠缺,占51.77%;(3)对新课标理解不深入,不能有效探索实践,占47.79%;(4)教师自主进行教学设计的能力不够,占45.13%;(5)学生不能适应新课标变化,占40.71%;(6)教师践行新课标的能动性不足,占30.53%。

三、思考与建议

(一)优化教师队伍,提高整体素质

一是完善竞争机制。在教师的录用、聘任、晋职等方面实行公平、公正、有序的竞争,有利于激励教师不断提高和自我完善,有利于优化配置教师资源和教师队伍结构,从而促进教师队伍整体素质的提高和历史培育目标的达成,因此,进一步完善以教职工全员聘任制为中心的竞争机制是十分必要的[3]。

二是加强教学研究。通过继续教育、教师培训提高历史教师专业知识及理论水平,针对性地对非专业背景的历史教师开设专题培训。另外,还可以通过校内公开课、各级评优课等教研活动,在上课、听课、评课中提高教师的专业素养和业务水平。

三是重视青年教师培养。青年教师是当前历史教育教学的中坚力量,重视和做好青年教师的培养工作,意义不言而喻。对青年教师的培养中,提高师德修养是核心,提高职业能力是重点,提高教育教学水平是目标和归宿。培养青年教师,可以通过“结对帮教”、课堂教学比赛、观摩研讨等方式,以老带青,以赛促教,营造浓厚的教学研讨氛围,青年和中老年教师相互学习,相互促进,提高教师队伍的整体素质。

(二)转变教学观念,培养学科核心素养

中等职业学校历史课程的目标是落实立德树人根本任务,使学生通过历史课程的学习,掌握必备的历史知识,养成历史学科核心素养。宏观的课程目标要靠微观、中观层面的教学目标来实现,这要求教师在历史教学中需要时时贯穿培养历史学科核心素养这根主线。

江苏省中职历史教师能从学生实际出发,运用灵活多样的教学方法激发学生的学习积极性和主动性。但结合不同教学内容所蕴含的历史学科核心素养的不同方面,教师合理设计教学目标、教学过程、教学评价等方面的能力不够,课标提出的实施新要求也难以找到正确的路径和方法,教学期望和教学成效存在距离。

1.学科核心素养的培养是历史教学的起点和归宿。日常教学中,掌握历史知识往往被摆在最重要的位置,教师紧紧抓住中外历史几根主线进行教学。中等职业学校历史课程标准更加强调提高能力、涵养品格的重要性。学生学习历史不仅仅是知道秦皇汉武,知道时代更替,更在于形成历史意识,培养解决历史和现实问题的能力,养成能适合个人终身发展和社会发展需要的必备品格。

2.把学科核心素养的培养落实到教学全过程。中职历史课程目标是学科核心素养的培养,唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀不是一组抽象概念,每一项都有其具体的内涵和评价标准,这就要求教师在制定教学目标时要思考该教学内容着重培养历史学科核心素养的哪一方面、如何培养、如何评价实施成效等一系列问题,从而实现核心素养培养过程递进发展、螺旋上升。

参考文献:

[1]朱汉国.中等职业学校历史课程标准(2020年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2020:8.

[2]教育部.中等职业学校历史课程标准(2020年版)[M].北京:高等教育出版社,2020:4.

[3]陈淑静.河南永城历史教育现状调查报告[D].上海:华东师范大学,2006.

责任编辑:夏英