取消药剂消耗的电脱盐污水物理法预处理

2022-05-26洪波

洪波

(中石化镇海炼化分公司,浙江 宁波 315207)

石油化工行业是国家能源战略性行业,在国民经济中起着重要作用。同时,石化行业伴随着原油的炼制过程会产生大量的含油污水。目前国内年炼油产能突破8亿吨,而废水的产量通常是炼油量的0.4~1.6倍。随着原油品质劣质化加剧,电脱盐污水日益呈现高浓度、难降解、生物毒性大的发展趋势;加之环境承载负荷降低,环保排放标准日趋严苛,两方面综合作用使得石油化工行业的废水处理压力不断增加。此外,由于生产装置的复杂性,导致不同生产单元含油废水水质成分具有较大差异性,这在一定程度上增加了废水处理的难度。近年来,我国许多炼厂的炼油规模已经扩大到千万吨级,加之国家在2015 年发布《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570—2015)要求进一步提升对污染物的排放控制指标,在这样的背景下,如何处理大量炼油废水成为炼油行业发展的一个重要议题。

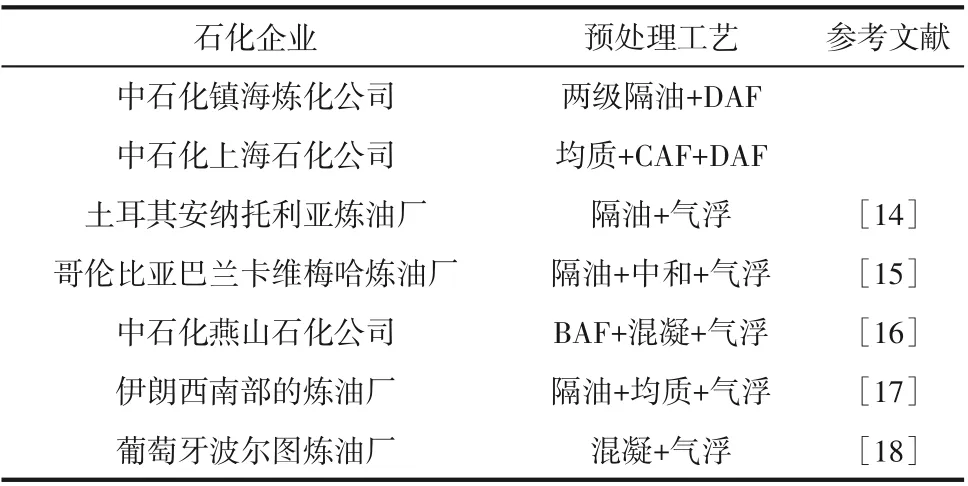

受电脱盐污水成分复杂性的影响,单一的处理方式通常难以达到环境排放标准。以组合单元技术构建成套的处理工艺成为电脱盐污水综合治理的主流思路,处理工艺通常包括预处理、二级处理和深度处理,依托物理分离、生化降解等过程实现污染物的降解。预处理作为成套系统的一级单元,担负去除废水中悬浮态、乳化态污染物的重要作用,对维持处理工艺的稳定性与分离效率具有显著意义。然而,目前电脱盐污水的研究多数聚焦于生化、氧化单元的革新和机理,对预处理的研究长期处于低位。为确保后续的生化单元的长周期稳定运行,严格限制进水含油不高于20mg/L。常规油水分离单元,如重力沉降、吸附、离心分离,无法充分去除废水中的油分;而气浮单元则需要与上述单元进一步串联以获得油水高效分离,但往往伴随化学药剂消耗和油泥浮渣等危废问题。而高效的膜分离技术则受制于压降和膜污染问题,难以维持长周期稳定运行。目前国内外炼油企业普遍采用“均质-隔油-浮选”的老三套处理单元(表1),在实现油水高效分离的同时伴随着化学药剂消耗高、油泥浮渣等危废产量大等问题。随着生态文明建设和“无废工厂”构建的需求,传统预处理工艺难以满足企业绿色发展的需求,因此亟需绿色高效的电脱盐污水预处理工艺。

表1 国内外炼油废水预处理工艺

深层过滤被认为是一种简单、高效的油、悬浮物协同分离方法。耦合高效分离材料,深层过滤通常可以实现污染物的高效分离。颗粒介质过滤实现含油废水预处理的关键在于维持分离媒介的高效分离性能,即通过再生方法去除分离媒介表面黏附油、悬浮物等污染物。受制于分离媒介再生不彻底问题,深层过滤在含油废水中的应用仍充满挑战。因此,持续优化分离媒介润湿性和分离装备的结构是突破维持过滤油、悬浮物稳定分离性能的关键。目前,以无烟煤、核桃壳、聚合物等材料依托表面浸润性和床层弯曲的通道表现出良好的油水分离性能。进一步通过材料表面改性赋予特殊浸润性,为提高深层过滤油水有效分离提供了全新思路。然而现有研究往往聚焦分离介质润湿性改善和优选颗粒粒径级配以获得良好分离性能,对不同表面润湿性颗粒组合床层实现油水分离的研究相对较少。此外,油包水、水包油乳化液滴依托与不同润湿性颗粒的黏附力克服界面张力,进而实现物理破乳。针对传统深层过滤中颗粒介质再生不彻底问题,开发颗粒介质再生强化结构,进一步耦合组合颗粒介质,从而维持深层过滤稳定的油、悬浮物协同分离性能。

本研究的目的在于探究物理法预处理工艺对电脱盐污水中油、悬浮物协同分离的效果。首先通过组合表面润湿性相反的颗粒介质构建组合颗粒微通道分离床层,并耦合旋流再生技术开发沸腾床分离器。基于高速摄像系统探究了组合颗粒对油滴的捕获过程,并设计分离床层,以实际电脱盐污水分别开展小试及长周期中试分离实验,系统验证沸腾床分离技术对电脱盐污水的处理效果。最后,基于中石化镇海炼化公司电脱盐污水提出200m/h 的工程设计方案,预期实现废水预处理过程化学药剂零消耗、危废近零增长的环境友好目标。

1 材料与方法

1.1 电脱盐污水水质

实验所用炼油废水主要为电脱盐污水。电脱盐污水因来水水质波动频繁、油分乳化及油-泥复合等原因,是全厂最难处理的废水之一;电脱盐污水处理技术的突破,将关系到企业的清洁生产水平和对劣质原油的接收能力。此外,电脱盐污水水质受原料波动影响显著,从而对后续的水处理设施造成明显冲击。废水水质的波动进一步增加了电脱盐污水的预处理难度。电脱盐污水中主要污染物为油、悬浮物和溶解性污染物,通常油含量和固含量均为50~500mg/L,波动工况下两种污染物的浓度高达数万mg/L。

1.2 沸腾床分离实验流程

1.2.1 分离媒介性质

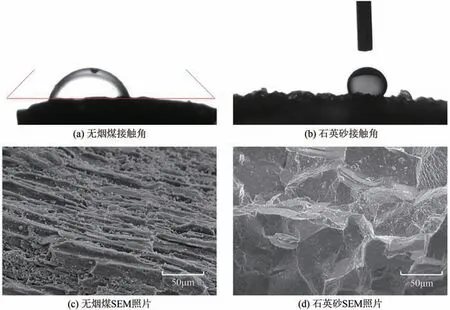

分离实验媒介选用粒径为0.5~1.0mm的无烟煤颗粒和石英砂颗粒介质。图1揭示了无烟煤颗粒与石英砂颗粒物理化学性质的差异。分别采用接触角测量仪对石英砂和无烟煤颗粒水下油接触角进行测试,结果表明,无烟煤颗粒水下油接触角小于90°,呈现亲油性;而石英砂颗粒表面油接触角大于90°,呈现疏水性。进一步采用扫描电镜对两种颗粒介质进行微观形貌测试,结果表明相同放大倍数下石英砂颗粒表明相对平整,无细微凸起;而无烟煤表面则具有丰富的细微结构,这也赋予了无烟煤颗粒水下亲油性质。

图1 无烟煤与石英砂水下油接触角和SEM照片

1.2.2 小试实验流程

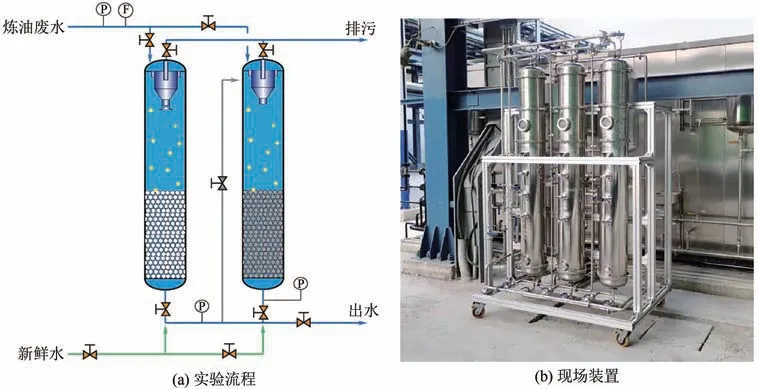

搭建小试实验装置,探究沸腾床分离对实际电脱盐污水中油和悬浮物协同分离效果。小试实验流程及现场实物装置如图2 所示。小试装置直径为200mm,床层高度控制800mm。实验中,来水经增压后进入沸腾床分离器,初始阶段进口流量维持0.3m/h,床层分离压降则根据进出口压力表测试。通过采集进出水并测含油率、固含量,以此评估以组合颗粒构建床层的沸腾床分离器对电脱盐污水预处理可行性。

图2 小试实验流程及现场实验装置

1.2.3 长周期中试实验流程

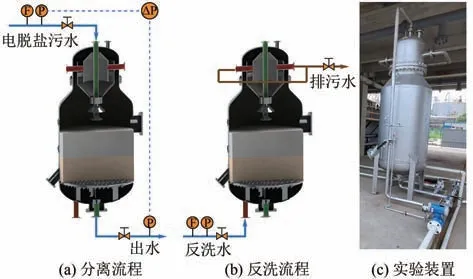

为进一步探究沸腾床分离工艺对电脱盐污水预处理的稳定性,搭建处理量为10m/h的中试实验装置,如图3 所示。中试规模沸腾床分离器直径为1000mm,颗粒介质床层与小试实验装置保持一致。实验过程为,电脱盐污水经泵增压后进入沸腾床分离器处理,初始流量及入口压力分别维持10m/h和0.2MPa。此外,床层压降采用压差计进行监测。由于悬浮物和油的拦截,运行一定时间后,需要对介质床层进行反洗再生,即从分离器底部通入原水(或新鲜水,高含油情况)实现床层流化,携带颗粒介质的液相进入顶部旋流器,依托旋流场内颗粒的自公转耦合运动进而强化床层滤料介质的再生。旋流分离后颗粒介质经底流口返至床层,携带油和悬浮物的废水则经溢流口外排。为维持良好的再生效率,通常再生时间设置为20~30min。反洗再生结束后,沸腾床分离器恢复分离工况。

图3 中试分离实验流程及装置

1.3 分析及计算方法

中试实验过程中每间隔两小时分别取沸腾床分离器进水和出水样品,并随即进行含油率和悬浮物浓度测试。含油率采用红外测油仪(SH-21A,上海盛奥华环保科技有限公司)进行测试,并以四氯乙烯为萃取剂;悬浮物浓度则采用重量法进行测试。此外,组合颗粒对油滴的微观捕集过程采用高速摄像机观测(Fastcam SA-X2)。颗粒材料表面接触角采用接触角测量仪测试(SL150E, USAKINO Industry Co.,Ltd.)。颗粒材料表面微观形貌则采用扫描电子显微镜测试(Hitachi S-3000)。

2 结果与讨论

2.1 沸腾床分离器中组合颗粒介质对油滴的捕集

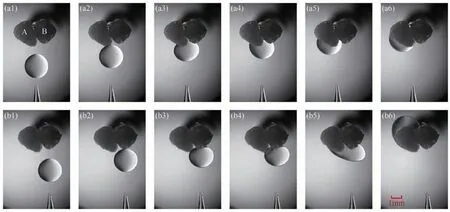

沸腾床分离器中组合颗粒对来水油滴的微观捕集机制,对于宏观分离过程的优化和调控具有重要参考意义。为揭示组合颗粒床层对油滴的捕集过程机制,依托高速摄像系统搭建组合颗粒捕集油滴可视化实验平台,系统探究组合颗粒对油滴的微观捕集机制,如图4 所示。通过将亲油颗粒(A)和亲水颗粒(B)组合构建组合颗粒。依托毛细玻璃管生成微油滴,并利用自身浮力产生上浮运动。利用高速摄像系统拍摄油滴碰撞颗粒介质产生的油水界面运动。图4(a)揭示了油滴与颗粒A碰撞过程发生的行为,可以看出,液滴在接触颗粒A后迅速被捕集并在颗粒表面铺展,其原因在于颗粒A的低表面能赋予了亲油性质,从而实现油滴的快速捕集。图4(b)揭示了油滴与颗粒B碰撞过程的行为,可以看出,油滴在接触颗粒B表面时发生形变,其原因在于油滴惯性能被外流体黏性耗散产生的振荡运动。如图4(b4)所示,形变的油滴在接触颗粒A时即被快速捕集并在颗粒表面发生铺展。由此可以看出,无论油滴在接触亲水颗粒亦或是亲油颗粒时均能够发生有效捕集,从而实现油水分离,即表明通过组合亲油颗粒和亲水颗粒构建分离床层具有良好的油水分离性能。

图4 组合颗粒对油滴的微观捕集过程

2.2 组合颗粒对油和悬浮物协同分离的可行性

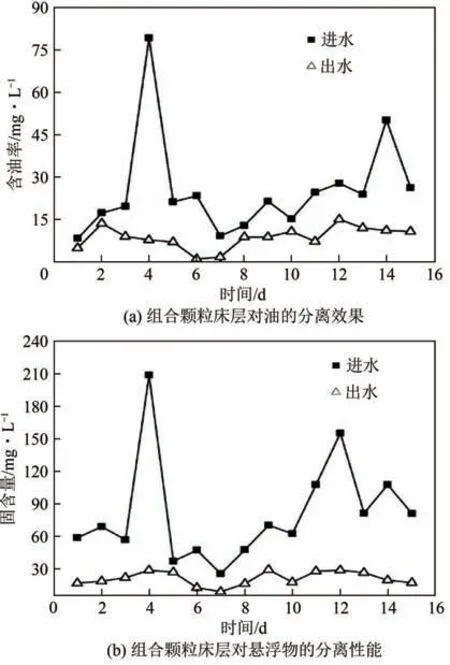

电脱盐污水作为复杂的污染物体系,包括浮油、乳化油和悬浮物等,因此实际电脱盐污水预处理过程涉及悬浮物截滤、乳化油破乳、黏附等分离过程。依托现场小试实验装置,对现场电脱盐污水开展了油、悬浮物协同分离验证性实验。小试实验过程每24h 开展1 次20min 的反洗,以维持分离器的稳定运行。图5揭示了组合颗粒床层对油、悬浮物的协同分离性能。针对含油率为8.6~79.2mg/L、固含量为25.5~208.8mg/L的电脱盐污水,组合颗粒床层的出水平均含油率和固含量分别降至8.9mg/L和20.9mg/L;同时,所有出水含油率均维持在20mg/L 以下,满足后续生化单元进水水质要求。结合图4组合颗粒对油滴微观捕集过程可知,在实际电脱盐污水分离过程中,组合颗粒床层依托微通道表面属性实现油滴破乳、黏附;同时依托颗粒堆积构建的微通道实现悬浮物的拦截,同步实现油和悬浮物的协同分离。另外,从图5中可以看出,出水含油率和固含量尽管存在微小波动,其主要原因在于进水水质的波动增加了床层的分离负荷。由此可见,组合颗粒床层能够实现油和悬浮物的协同分离,并对电脱盐污水表现出良好的分离性能。

图5 组合颗粒床层对油、悬浮物的协同分离性能

2.3 沸腾床分离长周期分离性能

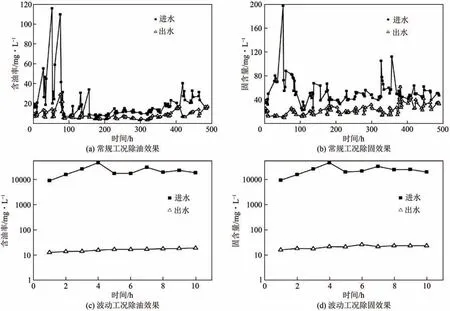

搭建中试分离试验装置探究组合颗粒床层对电脱盐污水中油、悬浮物的长周期分离性能。根据电脱盐污水含油率的高低将运行工况划分为常规工况(含油率低于500mg/L)和波动工况(含油率高于500mg/L)。常规工况下和波动工况下沸腾床分离器对油分离性能如图6(a)和(c)所示。常规工况下,针对含油率6.4~115.8mg/L 的电脱盐污水,处理后出水平均含油率为8.1mg/L。波动工况下,电脱盐污水含油率高达47672mg/L,经床层拦截、黏附后,出水平均含油率降至16.1mg/L。常规工况下,沸腾床分离在维持良好分离性能的同时具有较长的运行周期(72h),然而随着入口含油率的增加,床层分离运行周期大幅衰减,其原因在于高含油率增加了床层分离负荷及油相迁移速度,导致床层更易穿透失效。此外,从图6中可以看出,尽管进水含油率剧烈波动,沸腾床分离出水含油率持续维持在20mg/L 以下,意味着物理法预处理工艺能够有效应对来水波动工况。

图6 组合颗粒床层长周期连续分离性能

常规工况与波动工况下悬浮物的分离效果如图6(b)和(d)所示。常规工况下,针对固含量为21.9~197.7mg/L 电脱盐污水,处理后出水平均固含量降至20.8mg/L。对于进水固含量较高的波动工况,出水平均固含量为22.2mg/L。悬浮物的分离效果受进水固含量的影响,具体表现为高入口固含量情况下分离效率较高,其原因在于高入口含固情况下能够快速形成稳定分离层,从而维持较高的分离效果。然而,高固含量工况下,分离器运行周期大幅衰减,需要频繁反洗再生以维持稳定分离性能。上述试验结果表明,尽管进水悬浮物浓度发生剧烈波动,分离器出水固含量均能有效控制50mg/L以内,即能够有效应对水质冲击,进一步表明了沸腾床分离器的长周期运行稳定性。

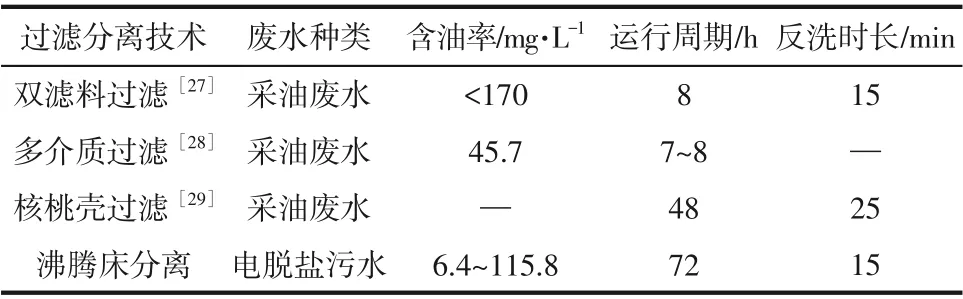

为进一步分析沸腾床分离的工程应用前景,对比分析沸腾床分离与其他过滤过程的技术指标,如表2所示。针对油和悬浮物混合电脱盐污水,沸腾床分离依靠组合颗粒的拦截、吸附等作用实现油分和悬浮物的去除,运行周期可达72h,远高于其他过滤过程。此外,中试约500h 的实验周期内,沸腾床分离依托顶部旋流器内复杂湍流场诱导的颗粒自公转耦合运动强化分离媒介表面油分和悬浮物的脱附,实现媒介表界面的更新,从而维持分离效果的稳定。通过对比发现,沸腾床分离依托再生强化结构维持较长的运行周期,且反洗时长未有显著增加,进一步表明沸腾床分离具有良好的工程应用前景。

表2 沸腾床分离与其他过滤技术对比

2.4 分离机理

相对于其他含油废水,电脱盐污水具有典型的水质波动、油分、悬浮物复合等特征,增加了油分、悬浮物协同分离的难度。沸腾床分离通过构建亲水、亲油颗粒介质组合的分离床层,依托颗粒内部复杂孔隙结构实现悬浮物的拦截;进一步依靠亲油颗粒表面的亲油性实现来水中油滴的黏附和聚并,进而实现油分的分离。此外,组合颗粒为油包水、水包油乳化液滴的物理破乳提供基础,流动过程中乳化液滴油水两相与颗粒介质黏附力克服界面张力实现乳化液滴的撕裂。油分、悬浮物协同分离的关键在于分离媒介堆积床层孔隙尺度及分离媒介表面润湿性,并拦截、聚并、黏附等作用实现污染物协同分离。

沸腾床分离器依托顶部旋流再生装置强化分离媒介表界面黏附油分、悬浮物的脱附,实现分离媒介的再生。当沸腾床床层压降达到设定值后,自沸腾床分离器底部通入反洗水使床层滤料流化,夹带有滤料的反洗水进入旋流器。滤料进入旋流器后,由于密度较大,在离心力的作用下更易沿径向边壁迁移。受边壁处流体剪切力作用,促进团聚滤料的破散以及滤料颗粒表面黏附的油泥剥落。滤料在边界层内受到强剪切流动以及与壁面的碰撞作用,颗粒发生高速自转运动。由于周期性变化的耦合离心力的作用,滤料表面黏附的油分会在离心力作用下脱附,进一步促进了滤料表面的更新。经过旋流处理的滤料从底流口返回床层,再次拦截炼油污水中的悬浮物及石油类。此外,滤料旋流再生效果可通过调控反洗流量进而调控滤料颗粒的自公转运动,以此强化再生效果。此外,滤料多次再生投用后能够维持良好的分离效果,进一步表明了分离媒介良好的再生效果。

2.5 电脱盐污水物理法预处理工程方案及经济性

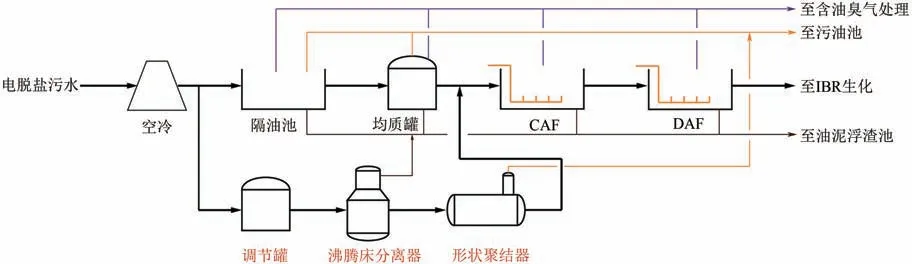

中国石化某炼油厂现有电脱盐污水水量约150m/h,采用隔油+均质+两级气浮的传统预处理工艺,依托重力沉降和化学药剂絮凝相结合的形式分离废水中的油和悬浮物。电脱盐污水水质波动引起个别出水水质超标,而传统预处理工艺中气浮单元的化学药剂[聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)]吨水成本达0.3 元,并附带产生浮渣等危险废弃物,大幅增加了电脱盐污水处理成本。为解决传统电脱盐污水“老三套”预处理工艺中化学药剂消耗高、油泥浮渣产量高、VOCs 逸散等问题,开发以沸腾床分离为核心的物理法预处理工艺,如图7所示,同时纤维聚结以确保物理法处理工艺出水水质优于或相当于现有隔油+气浮工艺出水。此外,为满足不同处理量的需求,可对单元设备进行并联设计。

图7 电脱盐污水物理法预处理工艺流程

针对现场电脱盐污水水量负荷设计200m/h 规模的物理法预处理工艺,以沸腾床分离为核心的物理法工艺流程控制方案为满足设计处理量需求,采用4台处理量为50m/h沸腾床分离器并联方案,沸腾床分离器出水则进入纤维聚结器进一步破乳除油深度预处理。运行一定时间后,床层压降上升至设定值后切断系统进水流程,开始反洗再生操作。反洗过程控制单台设备依次反洗,其余设备处理适当增加,以维持总处理量不变。以沸腾床分离为核心的电脱盐污水预处理工艺,依托物理截留、黏附等过程实现油、悬浮物的协同分离。相较于传统预处理工艺,新工艺还大幅提升了预处理单元的自动化操作水平。

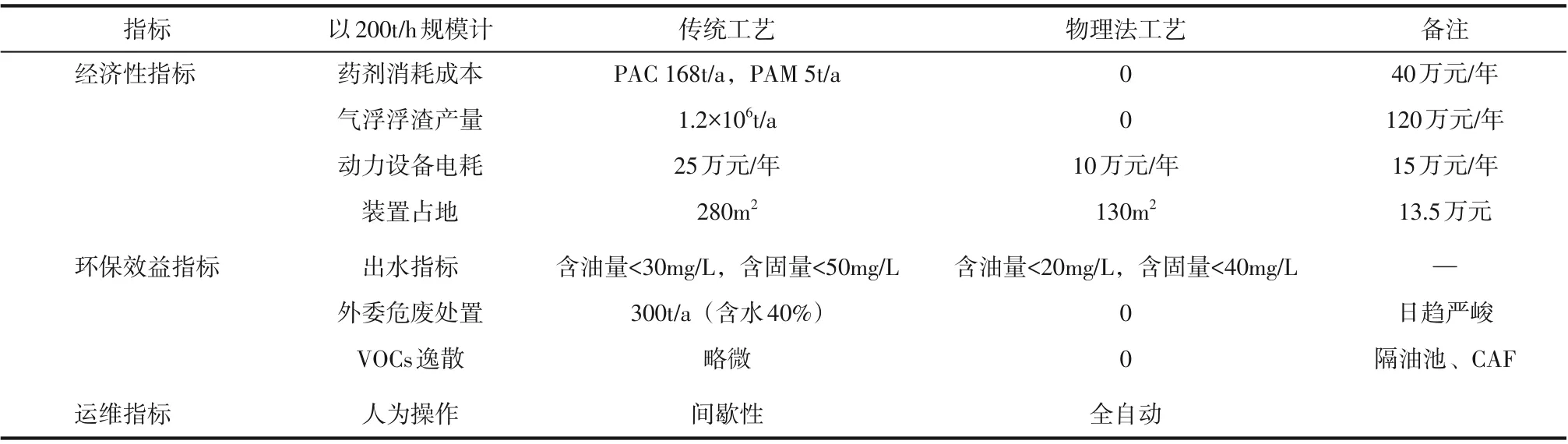

200m/h 处理规模的电脱盐污水物理法预处理工艺不仅具有良好的技术效果,同时在经济性方面也有显著优势,见表3。参考现场运行数据,传统以气浮为核心的预处理工艺中的PAC 和PAM 消耗量分别为168t/a 和5t/a;物理法预处理工艺通过取消化学药剂消耗,直接经济效益可达40 万元/年。物理法预处理工艺减少化学药剂消耗的同时也就避免了化学浮渣的产生,预期节省危废处置成本约120万元/年。另外,沸腾床反洗排污水排入污油池沉降分离回收污油;且反洗排污水中油泥产量与原有预处理工艺基本持平,不产生额外处理成本。新工艺在占地、停留时间、维护等方面均表现出良好优势。由此可见,物理法预处理工艺符合高效低耗等绿色发展需求,更吻合减污降碳目标,预期将助力绿色石化污水处理场的构建。

表3 传统预处理工艺与物理法工艺的经济性对比

3 结论

(1)在油滴与组合颗粒动态碰撞过程,组合颗粒能够忽视液滴碰撞位置的影响,依靠颗粒表面亲油性实现油滴的快速捕集,从而实现油水高效分离。

(2)组合颗粒床层能够实现电脱盐污水中油分和悬浮物的协同分离,针对水质波动且油分和悬浮物复合的电脱盐污水,常规工况和波动工况下分离后出水平均含油率分别降至8.1mg/L 和16.1mg/L,平均悬浮物含量分别降至20.8mg/L和22.2mg/L,且长周期连续运行能够维持稳定分离性能。

(3)相对于传统电脱盐污水预处理工艺,物理法工艺取消化学药剂消耗,并大幅削减因药剂消耗产生的油泥浮渣等危废处置成本,具有显著的经济环保意义。