低膜面流速下曝气对管式膜水力特性及膜污染影响

2022-05-26钱光磊谢陈鑫滕厚开赵慧任春燕

钱光磊,谢陈鑫,滕厚开,赵慧,任春燕

(中海油天津化工研究设计院有限公司国家工业水处理工程技术中心,天津 300131)

膜污染是膜分离过程中普遍存在的问题,亦是目前迫切要解决的技术难题。目前,关于膜污染控制的研究较多,包括膜材料修饰改性、膜过程条件优化、反应器运行参数调控、电化学调控微生物代谢过程等。Tardieu 等认为当膜面流速小于0.5m/s 时,膜表面容易黏附生物颗粒,膜污染较重;当膜面流速大于4.0m/s时,膜表面沉积现象不明显,膜污染速率增长缓慢;而曝气的引入可增加膜面流速,减少膜表面污染物吸附和沉积,但较高的膜面流速可能增加膜孔堵塞和吸附性污染,进而加剧膜污染,总之,通过曝气或提高膜面流速减缓膜污染,原因是膜面产生的水力剪切力减少了颗粒物和微生物代谢产物在膜表面的沉积。不仅如此,在管式膜组件中引入曝气还可提高膜通量,且与曝气量、气泡大小和频率、液气比等有直接关系。Yu等研究表明,曝气对于管式膜抗污染性的提高归结于提高了膜运行期间的临界通量,并且临界通量与膜面流速呈良好的正相关关系。不仅如此,在外置式膜生物反应器体系下,曝气不仅提供生物体系所需的溶解氧,而且通过曝气系统和膜组件优化设计可增大膜表面剪切力,减缓膜污染过程;但同时也会对活性污泥体系产生不利影响,如污泥破碎致使微生物代谢产物释放引发膜污染加剧、污泥粒径减小沉降性能下降等,这均不利于长周期膜污染控制。此外,传统管式膜运行过程中膜面流速一般需达到2.0~4.0m/s 用以控制膜污染,这势必增加运行能耗。因此,如何实现在低膜面速度下膜污染控制不仅有利于节约能耗,还具有重要的工程化意义。目前,错流条件下,关于曝气对管式膜内部水力参数及其对膜污染过程的具体影响仍需进一步研究。

本实验在错流体系下通过向管式膜系统引入曝气以强化高岭土悬浊液膜分离过程,分析了有无曝气条件对膜污染控制的影响,并对不同模式下膜面水力特征及其对膜污染过程的影响进行了量纲为1定量分析,探讨了膜面水力条件对过滤介质和膜污染阻力及其构成的影响。

1 材料与方法

1.1 实验装置

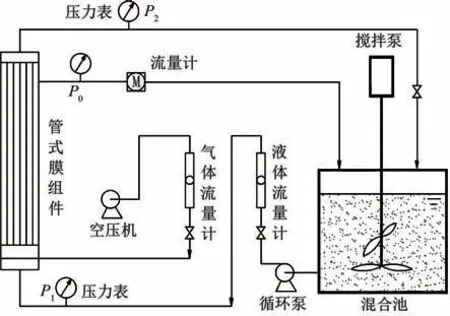

本研究所采用实验装置如图1所示,混合池外形尺寸为400mm×1000mm,有效容积为100L,混合池内过滤介质通过高岭土和自来水配置而成,并采用搅拌泵实时搅拌。高岭土悬浊液经循环泵提升进入管式膜组件,空压机提供气源经气体流量计引入管式膜组件底部。膜组件采用内压工作方式,管式组件两端装有数字压力表和,两者压力平均值为膜组件内部平均压力,膜组件产水侧装有压力表和流量计M。因此,膜组件跨膜压差Δ=-,膜组件产水流量计M 用于记录膜产水状况以记录膜污染过程。

图1 实验装置图

本实验管式膜组件来自天津工业大学膜技术中心,膜材质为聚偏氟乙烯(PVDF),膜孔径为0.02~0.03μm,膜组件长度为0.8m,膜组件由7 根膜管通过环氧树脂密封而成,单个膜管流道内径为6mm,流道总横截面积约为1.98×10m,膜总过滤面积约为0.11m。实验过程中采用同尺寸规格的有机玻璃管代替膜组件,以观察不同水力条件下膜组件内气液流态。本实验过滤介质为高岭土混合液,其中,高岭土混合液浓度控制在8000mg/L 左右,高岭土粒径在2~35μm,粒径中值约为15μm。

1.2 实验过程

本实验膜组件采用恒压操作模式,进入管式膜组件内液体流量和气体流量分别通过液体流量计和气体流量计调节控制,用以模拟膜分离过程中不同水力状况。其中,膜表面气、液表观流速通过式(1)进行计算。

式中,为管式膜进气或进液流量,m³/s;为膜组件流道总横截面积,m。

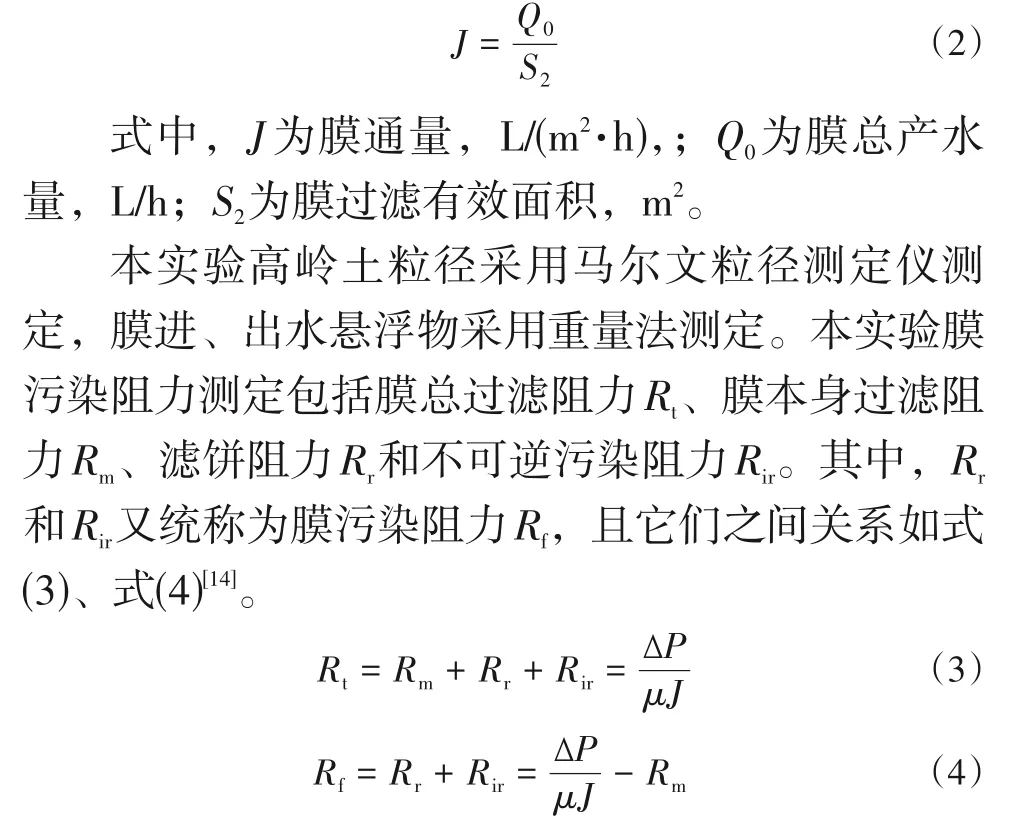

本实验共分五个阶段运行,持续600h 左右:第Ⅰ阶段(0~96h),采用纯液体错流模式且操作结束后未进行化学清洗;第Ⅱ阶段(97~192h),在第Ⅰ阶段基础之上引入曝气以控制膜污染,操作结束后进行化学清洗;第Ⅲ阶段(193~336h)和第Ⅳ阶段(337~480h),分别引入不同曝气量以控制膜污染并在第Ⅲ阶段操作结束后进行了化学清洗;第Ⅴ阶段(481~576h),在第Ⅳ阶段基础之上采用纯液体错流模式并提高膜面液体流速以考察膜污染控制效果。为保证实验过程中过滤介质的平行性,在第Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ阶段分别重新更换了高岭土悬浊液,以考察不同水力条件对过滤介质的影响。

1.3 其他分析方法

本实验膜通量根据产水流量和膜面积进行核算,具体根据式(2)计算得出。

其中,和分别采用新膜和膜污染后过滤去离子水测定;单次膜过滤周期后,采用海绵球配合高速水流刮擦膜表面,用于去除滤饼层污染,从而得出+;根据上述公式可分别计算出、和。

2 结果与讨论

2.1 低膜面流速下有无曝气对膜过程影响

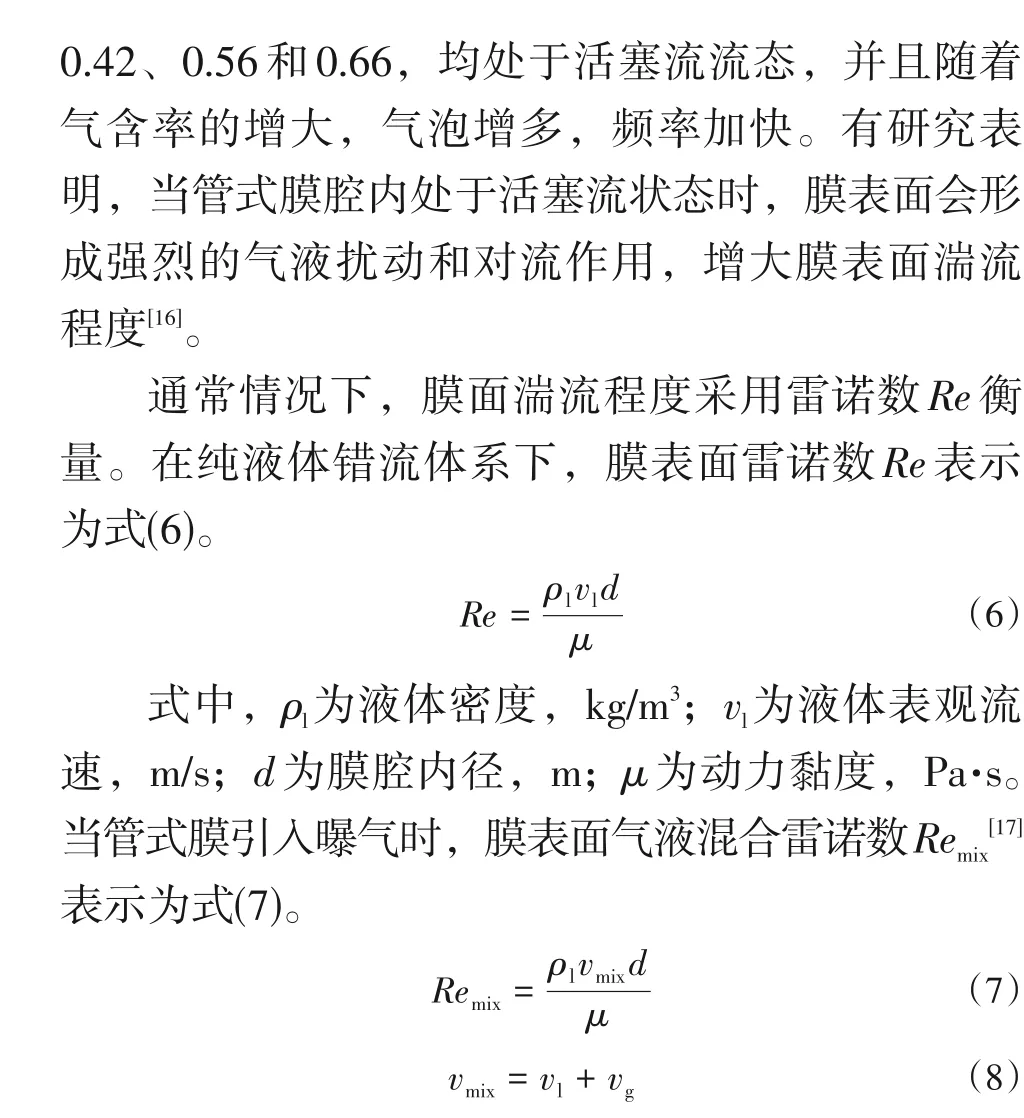

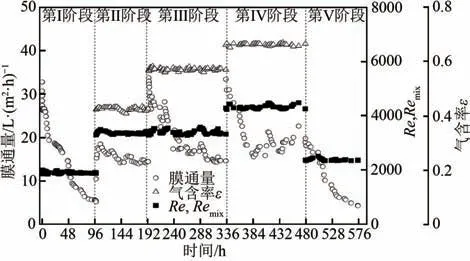

在错流体系下,通过向管式膜引入曝气可提高膜通量,减缓膜污染过程。由图2可知,在整个操作过程中,跨膜压差维持在120.1~135.2kPa,膜初始通量约35L/(m·h)。在第Ⅰ、Ⅱ阶段,膜面液体流速控制在0.27~0.29m/s,其中第Ⅰ阶段采用纯液体错流模式,膜通量快速衰减至5L/(m·h),整个操作过程仅持续96h。随着曝气的引入,第Ⅱ阶段膜表面气体流速为0.20~0.21m/s,在未进行化学清洗的情况下,膜通量在第Ⅰ阶段基础上增加至17~18L/(m·h),而后维持在15L/(m·h)左右,也即第Ⅱ阶段曝气的引入不仅实现了对第Ⅰ阶段膜污染层的有效物理清洗,而且使膜通量提高了200%左右,且能够使膜通量稳定运行在一定水平。在第Ⅲ、Ⅳ阶段均通过引入曝气使膜表面形成气液两相流,膜面气体流速分别为0.27~0.30m/s 和0.40~0.44m/s,而膜表面液体流速控制在0.20~0.22m/s,显著低于传统管式膜错流速度且低于第Ⅰ、Ⅱ阶段,而此阶段膜通量衰减至15~20L/(m·h)后均能维持相对稳定,并且随着膜面气体流速的提高,膜最终维持通量有所上升,也即曝气的引入不仅可以提高膜运行通量,而且可实现在较低膜面流速下膜污染控制,有利于节省运行能耗。第Ⅴ阶段在第Ⅳ阶段基础上提高膜面流速至0.34~0.37m/s,当曝气停止后,膜通量快速衰减至3~4L/(m·h),这主要是因为本阶段膜面流速与传统管式膜膜面流速相比仍然偏小,也即单纯低膜面液体流速下无法维持膜通量稳定运行。

图2 曝气对膜操作过程影响

2.2 膜面水力特征及膜污染过程分析

2.2.1 膜面流速对水力特征影响

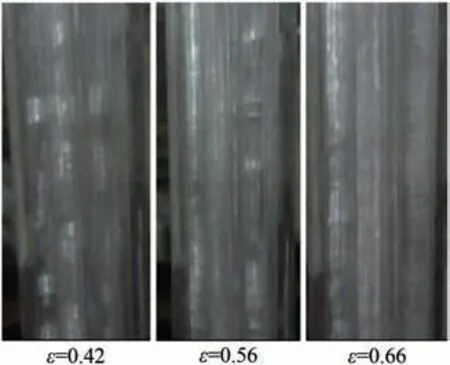

膜面流速直接影响膜面水力状况,进而影响膜污染过程。不仅如此,膜面气、液流速对管式膜内气含率和气液混合流态直接相关,而气含率与膜面气、液流速的关系如式(5)。

图3 膜组件内气液两相流状况

式中,为膜面气液混合表观流速,m/s。

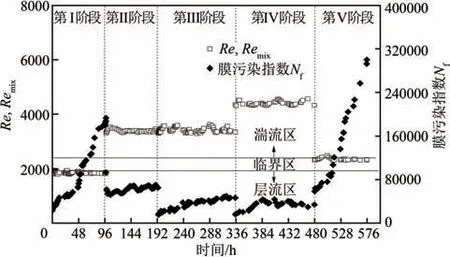

由图4可知,在曝气条件下,第Ⅱ、Ⅲ和第Ⅳ阶段膜表面雷诺数分别为3300~3500 和4200~4500,此时膜表面均处于湍流区,膜表面强烈的传质和对流作用可抑制浓差极化现象,减缓膜污染,使膜通量维持在稳定水平;而在第Ⅰ、Ⅴ阶段,尽管膜表面液体流速高于第Ⅲ、Ⅳ阶段(见图2),但膜表面雷诺数分别为1800~2000 和2300~2500,均处于层流区或临界区,这不利于膜表面污染层控制,最终该区间内膜通量无法维持在稳定水平,均出现快速下降。不仅如此,曝气的引入实现了低液体流速下膜表面维持较高的扰动程度,这既有利于膜污染长周期控制,又可显著降低系统运行能耗,便于规模化工程化应用。

图4 膜面雷诺数、气含率及膜通量随时间变化状况

2.2.2 膜面流速对剪切力影响

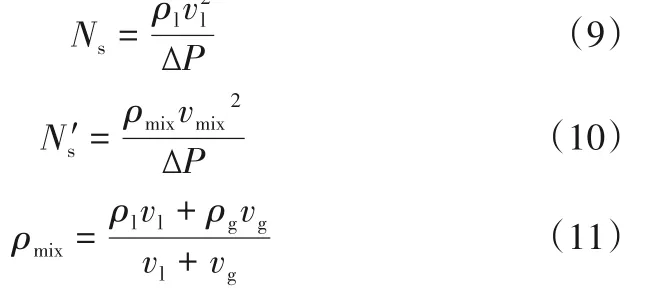

膜面气液流速不仅影响膜表面湍流程度,还直接决定膜表面剪切力大小。提高膜表面湍流程度可抑制膜表面浓差极化层形成,而提高膜表面剪切力可减缓膜表面滤饼层形成,进而减缓膜污染。在纯液体错流模式下,膜面剪切力可表示为式(9)。当管式膜引入曝气后,膜面剪切力'修正为式(10)。气液混合密度的计算为式(11)。

式中,为液体密度,kg/m;为空气密度,kg/m。

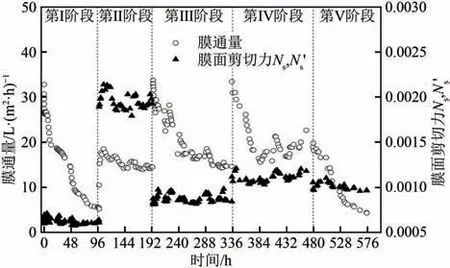

由图5 可知,在第Ⅰ阶段,膜面剪切力在0.0006~0.0007,膜面流速为0.27~0.29m/s(见图2),膜表面剪切力较小,膜面容易形成滤饼污染,此期间膜通量快速下降至5L/(m·h)以下;随着气体的引入,第Ⅱ阶段膜表面剪切力增至0.0018~0.0020,此阶段在未进行化学清洗的情况下,膜通量由5L/(m·h)快速提高并稳定在15L/(m·h)左右,这说明在相同膜面液体流速下,气体的引入可显著提高膜表面剪切力,提高膜通量,实现膜过滤长周期稳定运行。在第Ⅲ、Ⅳ阶段,膜表面液体流速降至0.20~0.22m/s,但膜表面剪切力分别为0.0008~0.0009 和0.0011~0.0012,仍然高于第Ⅰ阶段膜表面剪切力,此阶段内膜通量衰减到一定水平后基本维持不变。在第Ⅴ阶段膜表面剪切力虽然在0.0009~0.0010,与第Ⅲ阶段相差不大,但膜通量短时间内仍然快速下降至5L/(m·h)以下。这主要因为,一方面第Ⅳ阶段操作完成后未进行化学清洗,膜表面已形成初期吸附污染和滤饼污染等容易加剧膜污染过程,导致通量快速下降;另一方面,随着曝气的停止,此阶段膜表面湍流程度显著下降(见图4),致使膜表面浓差极化作用加强,加剧新的膜污染层形成。

图5 膜面剪切力和膜通量随时间变化状况

2.2.3 膜污染过程分析

为探讨不同水力特征下膜污染控制过程与机理,对不同阶段膜污染指数进行了量纲为1化定量分析。在错流体系下,膜污染指数可采用式(12)进行评价。

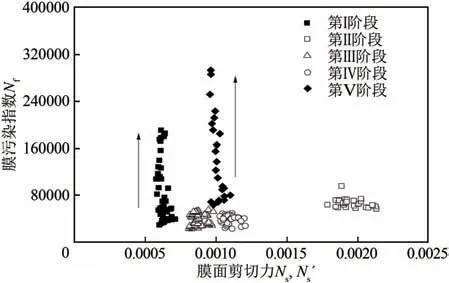

如图6可知,在第Ⅰ、Ⅴ阶段,纯液体错流体系下,膜表面剪切力分别在0.0006~0.0007 和0.0009~0.0010,膜污染指数均出现陡增现象,即该阶段内膜污染无法得到有效控制,膜污染持续加剧;在第Ⅱ阶段,随着气体的引入,膜表面剪切力增至0.0018~0.0020,膜污染指数处于较低水平并维持相对稳定状态,这说明相同液体膜面流速下,气体的引入可显著增强膜表面剪切力,使膜污染指数维持在较低水平。在第Ⅲ、Ⅳ阶段,膜表面剪切力在0.0008~0.0012,与第Ⅰ、Ⅴ阶段膜面剪切力相差并不大,但膜污染指数却均能维持在较低水平;而在第Ⅴ阶段,膜面流速即使增至0.35m/s 左右,膜表面剪切力也在0.0009~0.0010,但随着曝气的停止,膜污染指数却再次出现了陡增加剧现象,这说明膜污染指数与膜面剪切力并无直接决定性关系。

图6 不同阶段膜污染指数随剪切力变化状况

由图7 可知,第Ⅰ、Ⅴ阶段膜表面雷诺数小于2500,处于层流区;而第Ⅲ、Ⅳ阶段膜表面雷诺数大于3000,处于湍流区,这进一步说明在低膜面流速下,膜面剪切力的增强可能不是膜污染控制的主要手段,而膜表面强烈的湍流和传质使膜表面难以形成浓差极化层和滤饼层从而实现膜操作长周期稳定运行。不仅如此,由图2 可知,第Ⅲ、Ⅳ阶段膜表面液体流速仅为0.20~0.23m/s,而膜污染指数却能很好地得到控制,也即气体的引入可进一步降低膜面液体流速,进而大幅度降低运行能耗,这对于管式膜工程化应用具有重要意义。

图7 膜污染指数和雷诺数随时间变化状况

2.3 低膜面流速下悬浮物粒径和截留效果

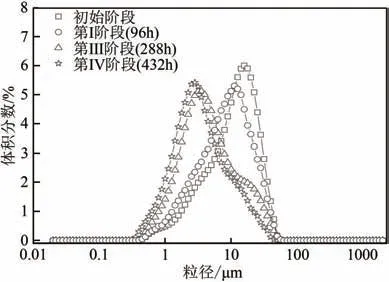

通过曝气强化膜表面水力状况,提高膜面剪切力和湍流程度,但膜表面水力状况对过滤介质也会产生影响,进而影响膜污染过程。图8为第Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ阶段过滤96h 后及原有高岭土粒径分布状况。由图可知,在第Ⅰ阶段纯液体错流条件下,高岭土粒径有减小趋势,但变化并不明显;在第Ⅲ、Ⅳ阶段,随着曝气的引入,高岭土粒径明显减小,并且随着气含率的增大(见图4)有进一步减小的趋势,这主要是因为曝气的引入使膜面湍流程度明显增强,很大程度上增大了颗粒之间碰撞、剪切作用,促使高岭土粒径变小;而随着气含率的增大,管式膜内产生气泡频率增大,扰动程度更强,这进一步增大了颗粒剪切和碰撞概率,促使高岭土粒径进一步减小。

图8 不同水力条件下悬浮粒径分别状况(运行96h后)

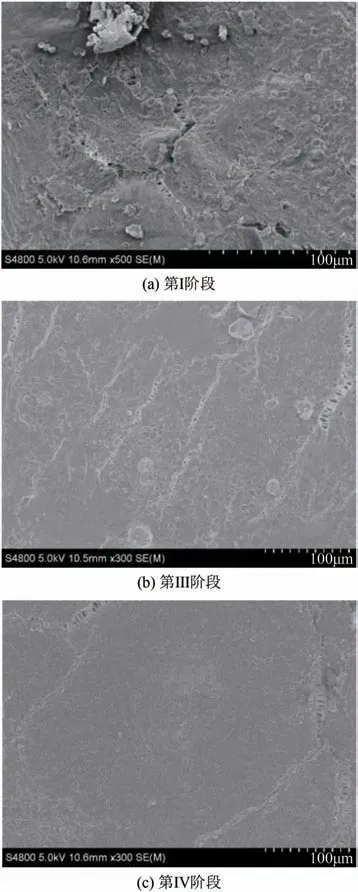

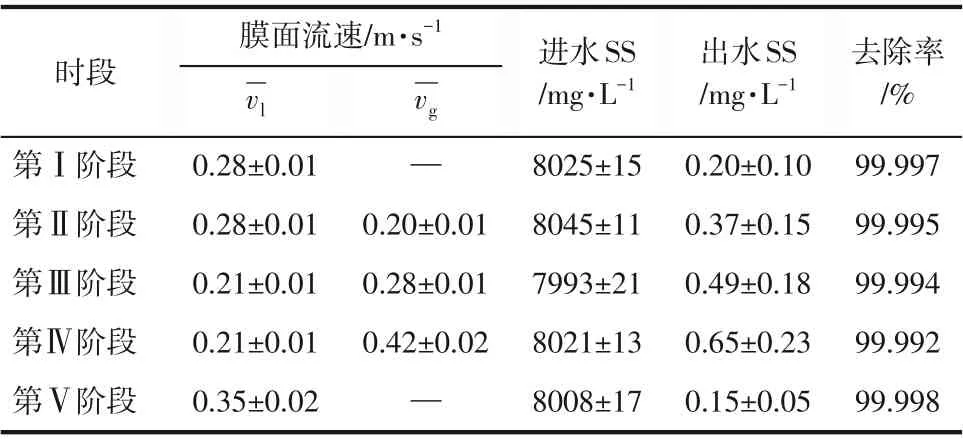

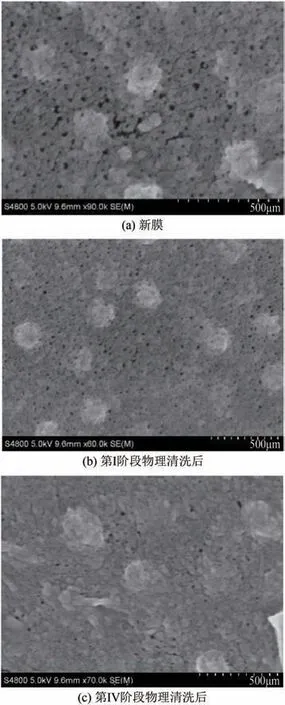

图9 为不同阶段膜表面SEM 状况,由图可知,相比于第Ⅰ阶段,第Ⅲ、Ⅳ阶段膜表面形成更加致密的滤饼层,这一方面由于高岭土粒径减小所致,另一方面曝气条件下膜表面强烈的传质作用对所形成的滤饼有反复压实作用,这不仅增大了过滤阻力,也不利于膜通量提升。但由图2可知,在曝气条件下,颗粒粒径的减小并未对膜通量持续衰减造成影响;反而在纯液体错流模式下,颗粒粒径的减小一定程度上加剧了膜污染过程。此外,对不同阶段混合池和膜出水悬浮物状况进行了测定,如表1所示,混合池悬浮物维持在8000mg/L左右,不同阶段出水SS均低于1.0mg/L并随膜操作周期呈现小幅波动,尤其在第Ⅰ和第Ⅴ阶段,膜出水SS 不高于0.2mg/L。这可能由于纯液体错流模式下,膜表面能够形成稳定有效的滤饼层,增大了悬浊物截留能力;而在曝气模式下,膜表面滤饼层虽然更为致密,但因膜表面强烈的湍流作用难以长期有效维持。

图9 不同阶段膜表面SEM

表1 不同水力条件下悬浮物截留效率

2.4 低膜面流速下膜面污染阻力分析

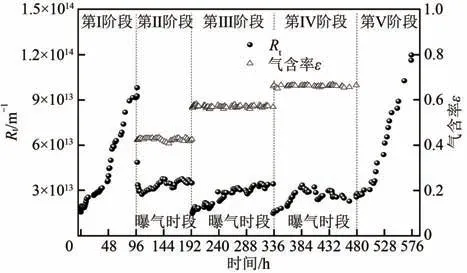

膜面气液流速对膜面水力状况起决定作用,而膜面水力条件对膜污染过程和形成机理均有较大影响,因此,不同气液流速下膜总过滤阻力和污染阻力构成也将不同。图10 为不同阶段膜面气含率和膜总过滤阻力随时间变化状况。由图可知,在纯错流模式下,第Ⅰ、Ⅴ阶段膜过滤总阻力均出现陡增现象,并伴随着膜通量快速下降(见图2),这主要是因为纯错流模式下,膜面液体流速仅为0.28~0.35m/s,远远低于传统管式膜过滤错流速率2.0~4.0m/s,此时膜表面湍流程度较弱,短时间内膜表面容易产生滤饼沉积和浓差极化层,致使膜过滤总阻力快速增加;而在曝气条件下,膜过滤总阻力明显低于无曝气模式,并且在一定时间内维持在相对稳定状态,这有助于膜通量长周期稳定运行,减少化学清洗维护频次。值得注意的是,在第Ⅱ阶段运行初期,即使未进行化学清洗,仅通过曝气的引入也可实现膜过滤总阻力的快速下降,说明在第Ⅰ阶段污染阻力主要以滤饼污染为主的可逆污染层,通过增强膜面气液传质可实现该污染层去除,而在第Ⅱ~Ⅳ阶段,随着气含率由0.42增至0.66,膜过滤总阻力未表现出明显变化。

图10 膜过滤总阻力和膜面气含率随时间变化

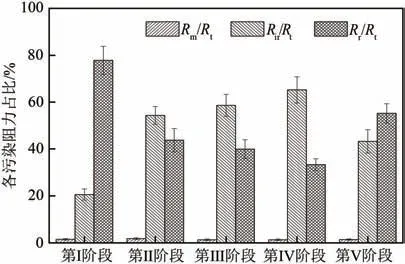

为进一步探讨不同水力条件下膜污染机理,对不同阶段膜污染阻力构成进行了分析。如图11所示,在第Ⅰ、Ⅴ阶段,滤饼污染阻力分别占77.9%和55.3%,不可逆污染阻力分别占20.6%和43.3%,也即在纯错流模式下,膜污染阻力以滤饼污染阻力为主;而在第Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ阶段,滤饼污染阻力分别占43.8%、40.0%和33.4%,不可逆污染阻力分别占54.4%、58.7%和65.3%,这说明在曝气条件下,膜污染阻力以不可逆污染阻力为主,并且随着气含率的增加,滤饼污染阻力逐渐减小,不可逆污染阻力有增加趋势。不仅如此,图12 为第Ⅰ、Ⅳ阶段运行结束物理清洗后膜表面SEM 状况。由图可知,相比新膜,第Ⅰ、Ⅳ阶段均发生不同程度的膜孔堵塞,并且第Ⅳ阶段膜孔堵塞更为严重,这可能由于运行初期滤饼层未形成,膜表面均发生了不可逆吸附污染;而在曝气条件下(第Ⅳ阶段),由于膜表面形成气液两相流,不仅增大了颗粒物之间碰撞剪切作用,使体系内颗粒粒径变小(见图8),而且膜表面难以形成滤饼层,这很大程度上增加了膜孔吸附污染和堵塞概率,使膜表面形成不可逆污染层。尽管如此,通过曝气改善膜表面水力条件,使管式膜在低流速下能够实现长周期稳定运行,降低化学清洗频率,节省了运行能耗和维护成本,对于工程化应用具有重要意义。

图11 不同阶段膜表面污染阻力构成

图12 不同阶段膜表面SEM

3 结论

(1)在低膜面流速下,通过向管式膜内引入曝气可实现膜通量稳定在15L/(m·h)以上,较纯液体错流模式提高了膜通量,减缓了膜污染过程,同时节省运行能耗。

(2)通过曝气使膜表面形成气液两相流,使膜表面水力状态由层流区转变为湍流区,增大了膜面剪切力和湍流程度,并且即使在较低的膜面剪切力下也可实现膜污染指数控制在较低水平,但强烈的气液扰动使过滤介质粒径有减小趋势,但对颗粒物截留效率影响不大。

(3)通过曝气可显著降低膜过滤总阻力,并且随着气含率的增加,滤饼污染阻力由43.8%减小至33.4%,不可逆污染阻力由54.4%增至65.3%,但膜表面强烈的气液扰动增大了膜孔堵塞和吸附污染概率。