运用游戏训练提高中度智障随班就读儿童的社会适应水平

2022-05-23李祥军

【摘要】本文通过对中度智障随班就读儿童的社会适应缺陷进行分析,从智力障碍的判定标准及分类、随班就读中度智障儿童适应缺陷的主要表现及社会归因分析、对中度智障儿童进行社会适应性游戏训练的策略和方法、游戏训练的效果检测四个方面展开论述,最终得出运用游戏训练可有效提高中度智障随班就读儿童的社会适应水平的结论。

【关键词】随班就读 中度智障儿童 游戏训练 社会适应水平

【中图分类号】G62 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2022)10-0030-04

随班就读是特殊儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。通常来说,特殊儿童进入普通学校后,学校对随班就读学生除了按普通教育的基本要求进行教育,还要对其提供有针对性的特殊教育,包括提供必要的康复和补偿训练,目的是让他们和普通学生一样学会做人、学会求知、学会创造,长大以后可以平等地参与社会生活。特殊儿童与普通儿童在许多方面存在显著差异。美国特殊教育专家柯克和加拉赫(S.A. Kirk & J.J. Gallagher)认为,特殊儿童既包括残疾儿童又包括天才儿童,是在智力特征、感觉能力、神经运动或身体特征、社会行为、交际能力等方面偏离常态的儿童。我国特殊教育专家朴永馨认为,特殊儿童可以有两种理解:一种是广义的,就是把正常发展的普通儿童之外的各类儿童都包括在内;另一种是狭义的,专指生理或心理发展上有缺陷的残疾儿童。本文所述中度智障儿童,属于生理和心理上存在一定程度缺陷的残疾儿童。

相对于普通儿童来说,随班就读的智障儿童不仅存在学习方面的障碍,而且存在突出的心理问题,并因社会性发展不佳导致他们在学习过程中无法有效融入班集体。如果教师无法对同班的普通学生进行正确引导,班上极易出现孤立智障儿童的现象。因此,运用有针对性的教育和训练手段帮助智障儿童走出心理困扰,提升其社会适应水平,促进其健康成长,成为带班教师迫切需要解决的问题。近年来,笔者尝试运用游戏形式对本班中度智障随班就读学生进行社会适应性训练,取得了较好的实践效果。

一、智力障碍的判定标准及分类

(一)智力障碍的判定标准

智力障碍又称智力缺陷,通常因大脑受到器质性损害或脑发育不全所致,表现为认知活动持续障碍和心理活动障碍。具体说来,遗传变异、病毒感染、中毒、头部损伤以及颅脑畸形等都是导致幼儿大脑无法正常发育或者发育不全的直接原因,进而导致幼儿长大以后的持续性智力障碍。感知速度较慢、注意力严重分散、记忆力差、言语能力差、思维水平低、情绪不稳定、基本无数字概念等,都是智力障碍的显著特征,也是智力障碍的主要判定标准。

(二)智力障碍的分类

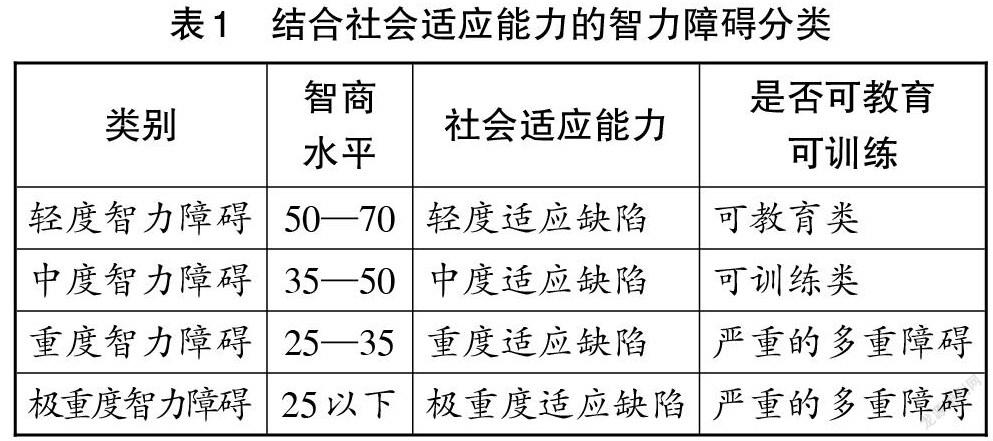

智力障碍的分类方式有两种。其一是基于智商水平的测定,将智力障碍分为四级:智商水平在20以下为一级智力障碍,在20—34之间为二级智力障碍,在35—49之间为三级智力障碍,在50—69之间为四级智力障碍。其二还是基于智商水平测定,只是结合了社会适应能力评定及是否可教育、可训练,分类情况如表1所示。

表1 结合社会适应能力的智力障碍分类

[类别 智商

水平 社会适应能力 是否可教育

可訓练 轻度智力障碍 50—70 轻度适应缺陷 可教育类 中度智力障碍 35—50 中度适应缺陷 可训练类 重度智力障碍 25—35 重度适应缺陷 严重的多重障碍 极重度智力障碍 25以下 极重度适应缺陷 严重的多重障碍 ]

社会适应指的是个体逐渐接受现有社会的道德规范和社会行为准则,并且能够对环境中的社会刺激做出规范允许范围内的反应。如果无法有效遵守相应道德规范和社会行为准则,并且对外界刺激经常做出过激反应,可以判定为适应缺陷。

二、随班就读中度智障儿童适应缺陷的主要表现及社会归因分析

中度智障儿童通常都伴随有中度的社会适应缺陷。随班就读中度智障儿童的适应缺陷主要表现在以下几个方面:课堂上不能遵守课堂纪律;课外经常惹是生非,与同学关系疏远,甚至经常和同学发生矛盾。随班就读中度智障儿童出现此种情况的主要原因有三点:一是家长长时间对他们关心不足,导致他们内心空虚,希望通过一些特殊的行为方式获得他人关注;二是家长对他们的管教过于粗暴,导致他们缺乏安全感,内心深处积压了大量的不良体验和负面情绪,进而形成多变的性格,甚至出现严重的心理问题;三是亲子关系疏远乃至冷漠,导致他们对他人缺乏信任感,在校园生活中难以和同学建立和谐的同学关系。

三、对中度智障儿童进行社会适应性游戏训练的策略和方法

(一)游戏训练的基本原则

相关研究显示,运用游戏训练可显著提升中度智障儿童的社会适应水平。需要说明的是,在运用游戏对中度智障儿童进行心理调适的过程中,必须遵循一个基本原则,即中度智障儿童必须与普通儿童一同参与游戏,教师应确保中度智障儿童可以在安全、自由的游戏环境中积极、主动地参与心理调适和康复训练,能够从游戏中感受到与普通儿童一起游戏的温馨、愉悦,从而习得相应的社会适应能力,对外界环境及其所感兴趣的内容进行探索,得到较为理想的社会性发展。基于该原则开展游戏训练,不仅可以促进中度智障儿童与普通儿童在游戏的过程中建立起良好的同伴关系,而且可以培养普通儿童乐于助人、关爱智障同伴的习惯,进而促进中度智障儿童与普通儿童共同实现自我完善、自我发展。

(二)游戏设计的注意事项

由于中度智障儿童具有感知速度较慢、注意力严重分散、记忆力差、言语能力差、思维水平低、情绪不稳定以及基本无数字概念等特征,教师在进行游戏设计时,首先应尽量简化游戏规则,确保中度智障儿童可以真正理解游戏的内容;其次应关注游戏设计中中度智障儿童与普通儿童之间的积极互动,使普通儿童乐于为中度智障儿童提供帮助,从中体现游戏的教育意义,真正促进中度智障儿童在与普通儿童正常交往过程中的社会适应性发展;最后一点是最重要的,即必须通过为普通儿童和中度智障儿童分别设置游戏障碍,使双方都能通过付出努力实现自我发展,获得成就感和满足感。

(三)游戏训练的分层目标和相关训练方法

1.建立信任关系。建立与他人的相互信任关系,是提高中度智障儿童社会适应水平的关键。在班级范围内,这种信任关系并不局限于教师与中度智障儿童之间,还包括普通儿童与中度智障儿童之间。运用游戏训练帮助中度智障儿童建立与他人的相互信任关系,教师必须首先在心中将中度智障儿童当作游戏活动中的一个重要主体,着力引导他们积极参与游戏活动,并使之能够从活动中收获被同伴接纳、得到社会性发展的满足感。其次通过约定游戏时间,促进教师与中度智障儿童相互信任关系的建立和发展:当发现中度智障儿童对某个游戏兴趣极高、乐而忘返时,教师可以安排一个相对合理的时间如半小时,约束学生每次游戏的时间,并允诺次日或者某日再让他们玩相同的时间,慢慢培养中度智障儿童的规则与约定意识。最后通过有效的教育引导,促进中度智障儿童与普通儿童建立起相互信任的关系,并确保自身能够一直以接纳、包容的态度处理中度智障儿童和普通儿童在游戏活动中产生的不良情绪,给学生做出良好的示范。在游戏活动中,普通儿童可能会嫌弃中度智障儿童的反应速度慢、语言能力差等智力缺陷并因之与中度智障儿童发生摩擦,教师要相机引导普通儿童对中度智障儿童的行为和行为方式给予包容和理解,同时向中度智障儿童解释普通儿童“求胜心切”的行为动机,促进二者之间的相互理解,让普通儿童和中度智障儿童都能充分感受到包容与被包容的美好,促进其信任关系的逐渐建立,同时促进中度智障儿童感知运动能力及社会责任感的发展。笔者认为,让中度智障儿童经历可接纳的挫折是提升其社会适应水平的有效策略。

2.宣泄负面情绪。在对中度智障儿童进行游戏训练的初期,教师可通过创设相应的游戏活动内容,引导中度智障儿童合理宣泄负面情绪,这是对中度智障儿童进行心理疏导与康复训练最有效的方式。需要注意的是,这样的游戏活动内容必须能够确保中度智障儿童、普通儿童与教师中的每一个个体的人身安全。教师可以将游戏的形式设置为玩沙,引导中度智障儿童通过不断搅动、挤压、抓紧和放下细沙,安全、有效地发泄不良情绪,实现心理调适。教师还可以引导中度智障儿童将自己在生活中遇到的问题进行沙盘演练,比如在沙盘中模拟和同学的冲突,缓解其内心深处的愤怒和焦虑等。当然,游戏结束之后,教师还要视中度智障儿童的问题轻重对其进行适当的教育、引导,用温和的方式讲清其真正的问题所在、说明正确的做法,进而实现运用游戏对中度智障儿童进行心理疏导暨心理康复训练的目的。

3.担当社会责任。中度智障儿童性格内向,在现实生活中的社交技巧匮乏,不太容易接受他人的批评,教师在组织相关游戏活动时,要特别注意引导中度智障儿童努力挖掘自身潜能,完成力所能及的游戏任务,同时学会接纳同学对自己的批评。例如,教师组织学生玩老鹰抓小鸡的游戏,中度智障儿童如果在扮演“老鹰”角色时用力拉扯同学,教师应及时对其行为进行批评指正,让其明白相较于游戏的胜利,同学的安全更重要;而当中度智障儿童扮演“鸡妈妈”的角色时,如果他有效完成了对“小鸡”的保护任务,教师就应及时对其行为进行表扬,使其感受到游戏任务完成的获得感和喜悦感,慢慢发展其社会适应水平,培养其担当社会责任的意识和能力。个别中度智障儿童不愿与同学进行肢体接触,教师可以通过老鹰抓小鸡这个游戏对其进行引导,帮助中度智障儿童克服心理障碍,明白“鸡妈妈”只有通过与“小鸡”的肢体接触,才能更好地完成保护“小鸡”的任务。

四、游戏训练的效果检测

為了验证游戏形式对中度智障儿童的社会适应性训练是否有效,笔者进行了为期半年的游戏干预实验,通过将中度智障儿童实验前后的社会适应水平进行对比,可以得出相应的结论。该实验的对象为中度智障儿童,实验组别分为实验组和对照组。

(一)游戏干预前后中度智障儿童社会适应水平比较

社会适应能力是人为了在社会上更好地生存而进行的心理上、生理上以及行为上的各种适应性改变,以求达到与社会和谐的一种能力。姚树桥、龚耀先在1991年编制了儿童适应行为评定量表,评定指标涉及感觉运动、生活自理、语言发展、个人取向、社会责任、时空定向、劳动技能、经济活动等方面,并用适应能力商数(Adaptive Quotient,简称ADQ)来表示儿童适应行为发展的总体水平。笔者用该量表对参与实验的中度智障儿童的社会适应水平进行了前测、后测,结果如表2、表3所示;同时对对照组儿童半年间的社会适应能力进行了前测、后测,结果如表4所示。

由表2可知:实验组中度智障儿童的社会适应能力商数由试验之前的36.21±19.63增加到55.32±18.56,提高了19.11,P值为0.001,说明实验前后存在非常显著差异。对比表3、表4中的数据可知:半年的游戏训练干预,实验组与对照组儿童的各项指标虽然都有所提升,但是实验组儿童的指标数据提升的效果特别显著。这说明:通过游戏对中度智障儿童进行心理调适和康复训练产生了非常明显的效果。

(二)中度智障儿童与普通儿童社会适应因素的差异化比较

为了保证相关数据的有效性,证明中度智障儿童社会适应水平提升的确与游戏有着密不可分的关系,本次实验还找了一组普通儿童进行对比实验。表5、表6分别为中度智障儿童与普通儿童实验前后社会适应因素的测量数据。

由表5、表6可知:经过一段时间的游戏干预训练,普通儿童的社会适应各项因素没有明显变化,中度智障儿童的社会适应各项因素却变化显著,由此可以得出结论:中度智障儿童社会适应能力的提升是游戏作用的结果,游戏对中度智障儿童的心理调适和康复具有积极的作用,可有效提升中度智障儿童的社会适应水平。

在对中度智障儿童进行游戏干预训练的过程中,笔者发现,游戏训练不仅可以有效提升中度智障儿童的社会适应水平,而且可以缓解其各种心理不适的问题,对中度智障儿童的身心健康助益颇多。

参考文献

[1]杨益馨.对智障儿童心理康复训练方法的探究[J].科教导刊(电子版),2019(9):10.

[2]巩琳琳.游戏教学在听障儿童康教训练中的运用[J].中华少年,2019(14):282.

[3]姚树桥,杨彦春.医学心理学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2013.

作者简介:李祥军(1972— ),广西武鸣人,一级教师,主要研究方向为智障儿童教育。

(责编 白聪敏)