课程思政融入有机化学课堂教学的实践与思考*

2022-05-20常梦洁李会录杨庆浩

常梦洁,刘 俊,李会录,杨庆浩,李 颖

(西安科技大学材料科学与工程学院,陕西 西安 710054)

百年大计,教育为本。育人之道,立德为本。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题[1]。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。高校立身之本在于立德树人,立德树人已成为教育、教学过程的中心环节。课程思政是高等学校实现思想政治教育工作贯穿育人全过程的重要途径。党的十八大以来,党中央,国务院,基教育部相继出台重要文件,在高校中全面推进思政课程,各门专业课也“要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。这就要求我们每一位高校教师都要用好课堂教学这个主渠道,将思想政治教育融入每门专业课教学的全过程。因此,在教学过程中,既需要注重知识传授,能力培养,又要重视价值引导,使专业教育和思政教育融合。

1 在有机化学教学中开展课程思政的必要性

有机化学是高分子材料科学与工程的专业基础课程,是连接基础课和专业课的桥梁,在人才培养体系中起承上启下的作用,学好有机化学有助于理解和掌握高分子化学的所学内容。有机化学具有理论性和实践性都很强的特点,与现代生活中处处显现其重要的作用和地位,其学时较长,有机化合物和反应类型繁多,课堂信息量大,授课对象为大二的00后,正处于人生起步阶段,个性鲜明想法活跃,难免会产生畏难情绪。传统的有机化学教学,更加侧重专业知识的传授,忽略了育人功能。

新形势下在教学中,专业课教师要充分利用课堂教学这个主渠道,借助“课堂思政”这一有力的教学手段,在专业课学习的同时教会学生辨别是非的能力,传播思政元素,帮助学生树立正确的人生观,价值观,实现能力与品德同步培养[2-5]。

2 有机化学课程中的德育元素挖掘

2.1 将中国传统文化与有机化学相结合

疟疾,艾滋病、结核是全球三大公共卫生问题,20世纪60年代,恶性疟原虫对氯喹等抗疟药产生了抗药性,全球疟疾疫情难以控制,越南战场战火焦灼,为了保证国家和人民的生命安全,我国开启了“523”秘密科研项目。1969年1月,北京中药研究所的屠呦呦被任命为523项目的课题组长。当时的中国,无论是科研水平还是医疗水平,都无法与西方国家匹敌。屠呦呦团队以中国深厚的中医药文化为基础,在传统中医学中寻找突破,在历代医籍、本草、民间方药入手,查阅了2000多种中草药制剂配方,经历了数百次实验失败后,最终用乙醚从青蒿中提取出青蒿素。为了加快抗疟药物的研究进程,屠呦呦等三名研究人员以身试药,最终拯救了数百万人的生命。继屠呦呦从青蒿中成功提取出青蒿素后,中国科学院上海有机化学研究所又在1982年人工合成了青蒿素。2015年10月,凭借对人类健康的贡献,最早分离出青蒿有效抗疟成分青蒿素的屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖,2019年9月,屠呦呦成为建国以来首次“国家勋章”8位获得者之一。

青蒿的成功再次证明了中国医药学是一个伟大宝库,大自然给我们提供了大量的植物资源,在中国几千年的发展中,中医药神农尝百草,积累了大量的临床经验。青蒿素是中医药给世界的一份礼物,青蒿素类复方药成为治疗疟疾的主流药物,拯救了发展中国家数百万人的生命,为人类健康事业做出了巨大贡献。屠呦呦等人的研究是在物质条件非常差的条件下完成的,经历了数百次的失败,指导学生学习老一辈科学家艰苦奋斗、百折不挠的科学精神,提升民族文化自信。

2.2 紧跟时事热点,挖掘学科前沿中的思政元素

2020年新年伊始,新冠突袭,全国人民在党中央的领导下,众志成城,团结一心,共克时艰,最终取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。疫情也是一本生动的教材,其中蕴含着许多思政元素。如何找到对付病毒的药物是抗疫中最为重要的环节之一,瑞德西韦(remdesivir)—“人民的希望”是治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)最有前景的药物之一,自2019年底以来,新冠疫情在全世界已造成两千多万人感染以及八十多万人死亡。在这种紧急情况下,美国、欧盟和日本等国家或地区政府批准了瑞德西韦作为治疗新冠肺炎的药物使用。这个药的结构中有多个手性中心,合成难度很大,中国药科大学药学院李志裕教授团队以快速获得公斤级瑞德西韦为目标,开发了一条路线短、效率高的化学合成路线,解决了瑞德西韦合成中的“卡脖子”问题,为大批量生产打下基础。上海交通大学张万斌教授团队,首次实现了瑞德西韦的高效不对称合成,为全球抗疫提出了交大方案。

在国家科技奖创新团队奖评选中,钟南山呼吸疾病防控创新团队获得提名。同时获得提名的还有袁隆平、屠呦呦、李兰娟等知名科学家团队。疫情当下,众多科技工作者,也在加班加点,紧急攻关,力争掌握更多具有自主知识产权的核心科技,把论文写在抗击疫情的第一线,为打赢疫情防控提供强大科技支撑。疫情以一种特殊的方式,帮助大家更深刻地体会到把握规律、尊重科学的意义。

2.3 启发科学兴趣,培养科学素养

化学源于生活,又服务于生活,生活中有许多现象与有机化学息息相关,从身边讲起,有助于激发同学们的学习兴趣,增进对所学知识的理解。如乙烯在Ag的催化下生成环氧乙烷,讲述环氧乙烷的性质、作用,解释新冠肺炎疫情初期“中国作为制造业大国,为何口罩不够用?”中国口罩生产秒速,每只仅需0.5秒,然而,一个解析消毒的标准流程,需要7天到半个月。医用防护品主要采用环氧乙烷进行灭菌,灭菌后口罩上会有环氧乙烷残留,会刺激呼吸道甚至会致癌。因此,灭菌后要在消毒室里稀释和抽走环氧乙烷,直到其残留量低于10 μg/g的安全标准,才能出厂上市。再比如我国交通法禁止司机酒后驾车,交警常用装有重铬酸钾(K2Cr2O7)的仪器检测司机是否酒后驾车,利用的是酒中的乙醇易被氧化的性质。乙醇可使橙红色的重铬酸钾变为绿色的硫酸铬,通过颜色变化快速判断驾驶员是否酒驾。再比如很多药物都是手型药物,二者性质差异很大,20世纪60年代,英国、德国、日本相继出现了1万多名海豹儿。经过大量调查,科学家终于发现,造成畸形的罪魁祸首竟然是孕妇服用“反应停”(沙利度胺)所致,沙利度胺包含两种不同构型的光学异构体,(R)-对映体具有镇静作用,而(S)-对映体具有强致畸作用。以医学界令人震惊的事件此提醒大家,时刻都不能放松对科学和严谨的尊重。

2.4 以人名反应激发爱国热情和文化自信

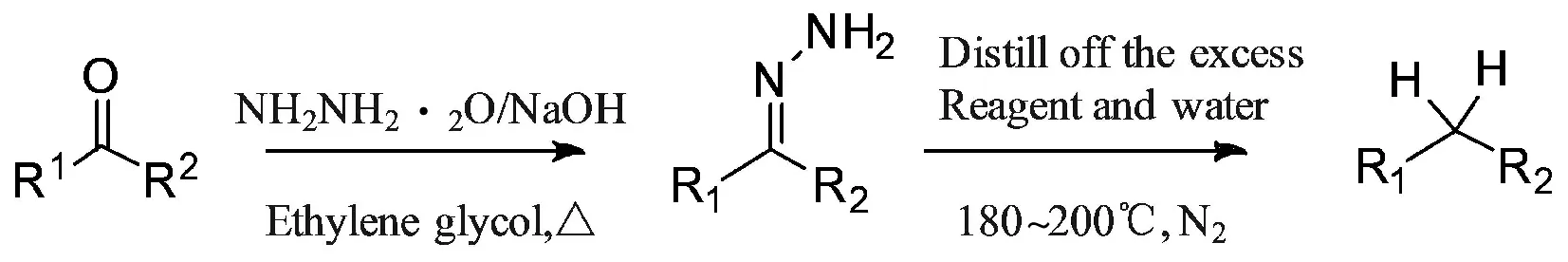

在上千个有机化学人名反应中,“Wolff-Kishner-黄鸣龙还原”是第一个以中国化学家命名的反应,已被写入多国有机化学教科书中。Wolff-Kishner还原是一种将羰基化合物脱氧还原成亚甲基的方法,反应需要在高温,封管或高压釜中完成。1946年黄鸣龙先生在哈佛大学访问期间,重复Wolff-Kishner反应时,反应瓶的软木塞意外脱落,反应瓶中的溶液已经浓缩,几乎烧干,生成黑色的混合物,但是黄鸣龙教授并没有直接丢弃混合物,仍然认真的将其分离纯化,意外的发现非但得到了期望的还原产物,产率还达到了90%!通过反复实验总结,黄鸣龙先生设计了新的方法,将羰基化合物置于高沸点溶剂中反应,用NaOH代替Na,同时在反应中不断蒸出反应生成的水与过量的肼,使得醛酮的反应在常压下进行,反应时间从50 h缩短至3 h,原料价格低廉,操作安全性提高,产率从40%提高到90%,相关工作发表在知名化学期刊J.Am.Chem.Soc.上,之后该法被广泛应用于工业生产。

图1 Wolff-Kishner-黄鸣龙还原

1952年,黄鸣龙先生毅然放弃了美国先进的仪器设备,历经许多周折和风险,排除万难,回到百废待兴的祖国,开拓了我国甾体激素领域,带领团队自主研发了我国的第一种口服避孕药—甲地孕酮,黄先生也为祖国培养了一大批做出巨大贡献的科学家,其助手和学生周维善等主持并参与青蒿素的结构测定和之后的全合成研究,最后确定了青蒿素的分子结构。黄鸣龙先生的事迹充分展现出了以爱国主义为核心的民族精神,作为新时代的青年,我们不仅要发扬老一辈化学家勤于思考、不断探索的科学精神,更要具有深厚的家国情怀,努力为祖国化学技术的发展与进步做出自己的贡献。

3 思政教学模式探索

课堂思政是将思政教育有机融入专业课的教学中,以使专业课程和升华,然而,现培养方案下,专业课学分学时均有限,若德育教学占用过多时间,会在一定程度上影响专业课的教学效果。我们在上课过程中适当“留白”,要求学生通过查阅资料、思考讨论完成问题,体验文献搜索和团队讨论的快乐,比如让大家分组查阅有机化学中获得诺奖的人名反应与成果,在课间课前以讲故事的方式分享诺奖背后的故事,把相关视频等资料发送至QQ群等,形成课上课下、线上线下相结合的丰富多彩的思政教育模式,提升同学们学习热情,增强专业认同感,让课堂变得生动起来。

课堂思政是一项需长期坚持的工作,通过将课程思政元素与有机化学理论知识相融合,可以有效培养高分子专业学生的理论素养和思想素质,在传授专业知识的同时,引导学生树立正确的人生观和价值观,让课堂变得有温度,有深度,有情怀,对实现全员育人、全程育人、全方位育人起到了积极的推动作用。