上虞地区早期越窑窑场空间分布初探

2022-05-19李明轩

吴 双 李明轩

(1.复旦大学 文物与博物馆学系,上海 200433;2.广东财经大学 文化旅游与地理学院,广东 广州 510320)

越窑是浙江地区重要的青瓷窑口,早在东汉中晚期就已开始制作质量较高的成熟青瓷器物,经过东吴、两晋、南朝、隋和初唐时期的发展,在中晚唐进入了辉煌时期。由于东汉六朝时期的越窑在器物类型、装饰特征等方面与隋唐时期的越窑风格迥异但技术特征一脉相承,学界将隋代以前浙江东北部宁绍平原地区的制(青)瓷业称为“早期越窑”。以早期越窑瓷器为代表的南方青瓷的出现,是我国成为瓷器之国的开端,也是我国陶瓷生产技术史上里程碑式的转折点,因此,对早期越窑瓷器进行研究,具有重要的学术价值。

早在20世纪早期,学界就已经开始对越窑窑址进行调查与研究,新中国成立后,省、市、县多级文物部门陆续对宁绍平原展开多次考古调查,但这一时期针对越窑窑址开展的工作主要集中在上林湖及周边地区。20世纪80年代,上虞县文化馆对全县进行文物普查,发现多处东汉时期青瓷古窑址,表明越窑烧制成熟青瓷的时间可以上溯到东汉年间,早期越窑瓷窑址考古开始引起广泛关注。进入新世纪,早期越窑的考古与研究工作蓬勃发展,田野调查与发掘材料基本确认了浙江东北部地区瓷器起源地的地位,科技考古分析明确了青瓷起源阶段瓷器用料和成型、装饰、装烧等工艺的特征。为进一步探明成熟青瓷出现与发展早期阶段的窑业生产面貌,笔者在前人研究的基础上,以浙江地区早期越窑窑场遗存为研究对象,系统分析区域内窑场的时空分布,并对生产中心区域的选址特征与迁移规律进行研究,同时就相关问题展开讨论,以期对早期越窑的研究有所助益。

一、早期越窑的时空分布

据不完全统计,浙江地区目前已发现东汉至南朝时期生产青瓷的窑址约179处,常见遗存有作坊、窑炉、窑具、瓷器等。对比纪年墓葬与窑场出土材料,可以帮助我们确定浙江地区早期越窑青瓷生产与发展的完整时间序列,并依此对现存窑址建造与使用的相对年代进行判断。但限于发表时间和完善程度的差异,相关资料不可避免地存在一些问题,如调查发现较早的一批材料信息说明不够准确,同一处窑址在不同的调查中有不同名称等。基于此,本文对于瓷窑址材料的整理、选用遵循以下原则:东汉中晚期的部分窑址存在青瓷与黑瓷或陶器共烧的现象,如上虞帐子山窑址同时烧造青瓷与黑瓷等,但多数调查报告在介绍时并未进行详细区分,考虑到这一时期成熟青瓷已经出现并被使用,本文同样不作详细区分,而是将所有生产有青瓷的窑址均统计在内;孙吴西晋时期出现了专门烧制青瓷的窑址,故本文在统计分析孙吴西晋至南朝时期越窑生产情况时,仅选择专烧青瓷的窑址材料。

为了较为清晰地了解早期越窑窑址的时空分布情况,笔者对东汉至南朝时期浙江不同区域生产青瓷的窑址数量进行了统计(表一)。考虑到部分窑址在不同时段均有生产活动,为避免重复统计,影响分析结果,在统计窑址的历时性分布时,以资料出处描述的具体建造时代为准,连续性使用的窑址将分别归入各时段范围内。如尼姑婆山窑址Y1,其烧造时间为孙吴西晋时期,在统计时分别计入孙吴与西晋时期的数据组。

表一 东汉至南朝时期浙江地区青瓷窑址数量统计表 单位:处

由表一可知:东汉时期是早期越窑窑址数量最多的时期,共计76处;孙吴时期,专门烧制青瓷的窑址数量为58处;西晋时期,早期越窑窑业繁荣发展,专门烧制青瓷的窑址数量增至75处,达到高峰;到东晋时期,窑址数量迅速下滑,仅见32处;南朝时期则继续下降,减少至21处。

从时间分布来看,东汉时期,在本地原有窑业基础之上,成熟青瓷产品出现并持续生产;孙吴西晋时期,随着青瓷产品的广泛使用,专烧窑场出现且迅速扩张,窑址数量达到高峰;东晋南朝时期,青瓷窑址的数量逐渐减少,新增窑场较少。窑场的聚集性建造与使用是陶瓷手工业经济形成的特征之一,浙江东北部是早期青瓷生产的中心地区,不同时期早期越窑窑址数量的变化在一定程度上反映了本地窑业生产规模的扩张与紧缩。

从空间分布来看,早期越窑窑址集中分布在地处宁绍平原中部的绍兴地区,尤其是上虞境内,在湖州、杭州、宁波、台州、温州等地也有零星分布,且不同时期各地在窑址数量上差异明显。东汉时期,绍兴地区的窑址数量具有绝对优势,共49处,占该期窑址总数的64.5%;其次为宁波,共17处,占该期窑址总数的22.3%;湖州、台州窑址数量较少,均为5处,各占该期窑址总数的6.6%;杭州、温州均未发现青瓷窑址。孙吴、西晋时期,绍兴的窑址数量仍占绝对优势,分别为45处、58处,占该期窑址总数的77.6%、77.3%,而湖州、杭州、宁波、台州和温州等地的窑址数量差异较小,孙吴时期均不超过6处,在该期窑址总数中的占比低于10%,西晋时期则均不超过9处,在该期窑址总数中的占比不超过12%。到了东晋、南朝时期,随着浙江地区青瓷生产总体进入了发展缓慢甚至停滞的阶段,浙江各地窑址数量差距较不明显。其中,东晋时期,台州窑址数量最多,为9处,占该期窑址总数的28.1%;其次为宁波,为8处,占该期窑址总数的25%;绍兴不再具有明显优势,为6处,占该期窑址总数的18.8%;杭州和湖州的窑址数量相对较少,分别为5处、4处,各占该期窑址总数的15.6%、12.5%;温州仍未发现青瓷窑址。南朝时期,绍兴窑址数量最多,为7处,占该期窑址总数的33.3%;宁波、湖州、台州数量依次减少,分别为5处、4处、3处,各占该期窑址总数的23.8%、19%、14.3%;杭州、温州数量较少,均仅有1处,各占该期窑址总数的4.8%。

表一数据显示,绍兴上虞地区的青瓷窑址数量在东汉至西晋时期始终占有绝对优势,分别为45处、42处、53处,各占所在时段窑址总数的59.2%、72.4%、70.7%,而曾经的原始瓷生产中心湖州地区与后来隋唐时期的越窑生产中心宁波慈溪上林湖地区在青瓷生产最为蓬勃发展的西晋时期甚至没有出现青瓷窑址,证明上虞地区是早期越窑的生产中心。但到了东晋和南朝时期,上虞窑址数量优势不在,分别为4处、6处,仅占所属时段窑址总数的12.5%与28.6%,与之相对应地,宁波慈溪的窑址数量则保持均衡发展态势,分别为6处、4处,各占所属时段窑址总数的18.8%、19%,表明这一时期早期越窑的生产中心开始向东部转移,为隋唐时期上林湖地区越窑的繁荣发展奠定了基础。

二、上虞地区早期越窑窑址的选址特征

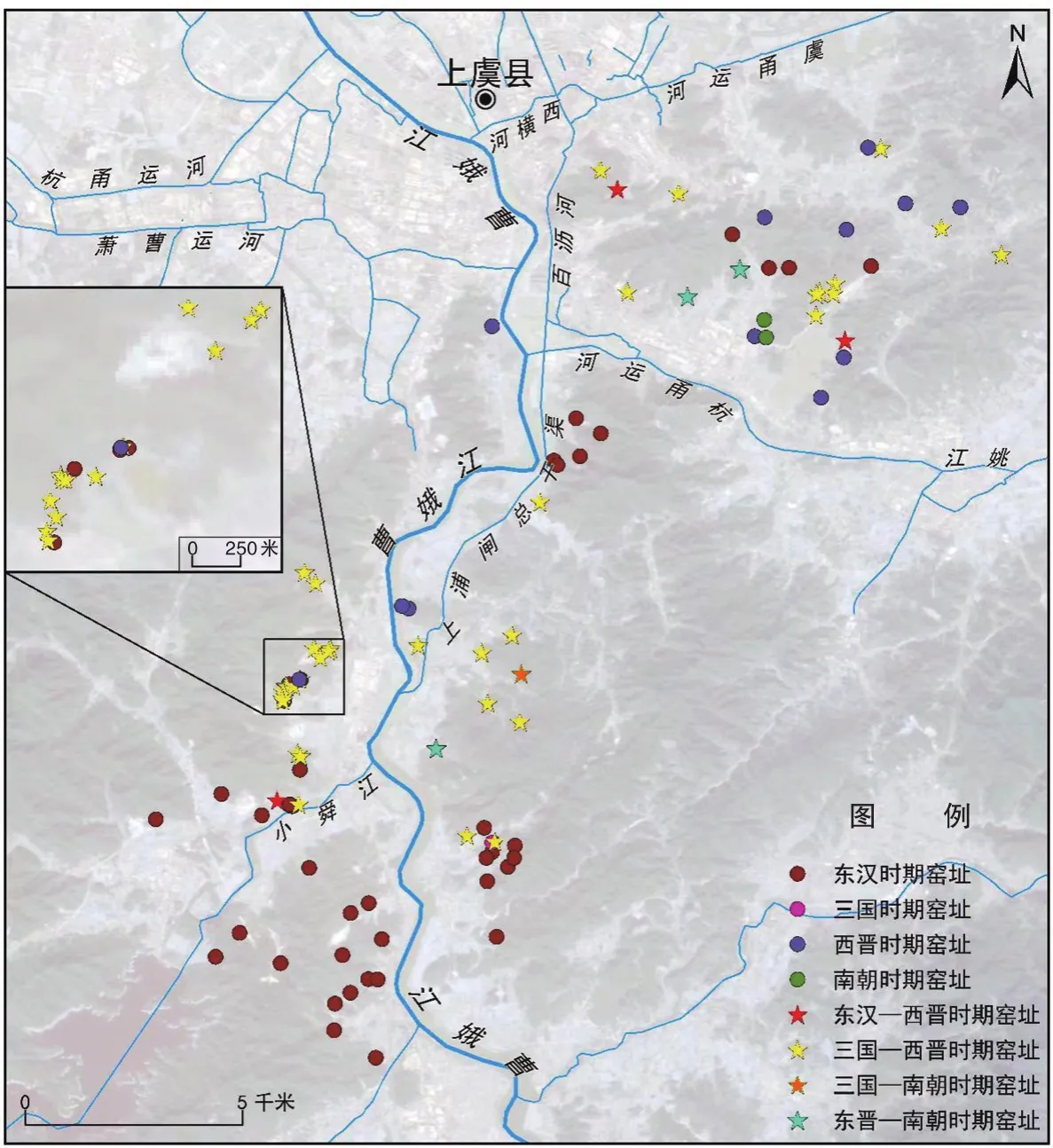

为深入探寻早期越窑窑场聚集区的选址规律,笔者以早期越窑的生产中心上虞地区为研究对象,对窑址的时空分布情况进行了观察(图一)。由图不难发现,早期越窑窑址集中分布在曹娥江中游两岸,且在较小的区域范围内存在较为明显的集聚与历时性迁移规律:窑场选址整体呈现从西南向东北方向移动的路径规律,窑场地点也由沿曹娥江两岸分布逐渐发展为集中在右岸地区。具体表现为:东汉时期,窑场选址多集中在曹娥江南部两岸地区;东吴、西晋时期开始逐渐向东北方向移动,偏向于曹娥江右岸区域,更为靠近平原开阔地带与水路交通的主航道;到东晋、南朝时期,这一趋势更为明显,新建窑址仅出现在曹娥江右岸区域河流的交汇处。

图一 上虞地区早期越窑窑场分布图

为进一步探讨上述选址规律背后的考量因素,笔者借助ArcGIS 10.2软件对上虞境内早期越窑窑址地点的高程、坡度、水系距离等数据进行了统计和分析。其中,高程数据来自地理空间数据云上的ASTER GDEMV3,即第三版先进星载热发射和反射辐射仪全球数字高程模型,空间分辨率为30米。坡度数据是在ArcGIS软件上对研究区影像进行拼接、投影等预处理后通过空间分析工具生成。水系数据为Open Street Map提供的2020年开源数据。在建立数据层时,窑址地点的经纬度以考古调查材料为准(材料来自中国建筑设计院有限公司《上虞越窑遗址群保护规划纲要(2014—2030)》)。

需要说明的是,在利用软件进行窑址空间数据统计分析时,基于同一地点、在不同时段连续使用的窑炉遗迹在图像上显示为同一点,无法看出时代上的差异,因此,与历时性分布统计不同,连续使用的窑址不再分别计入各时段,而是仅以建造时代作为分组依据。仍以尼姑婆山Y1为例,其烧造时间为孙吴西晋时期,在选址空间分析中仅将其归入建造时期,即孙吴时期数据组。

(一)高程

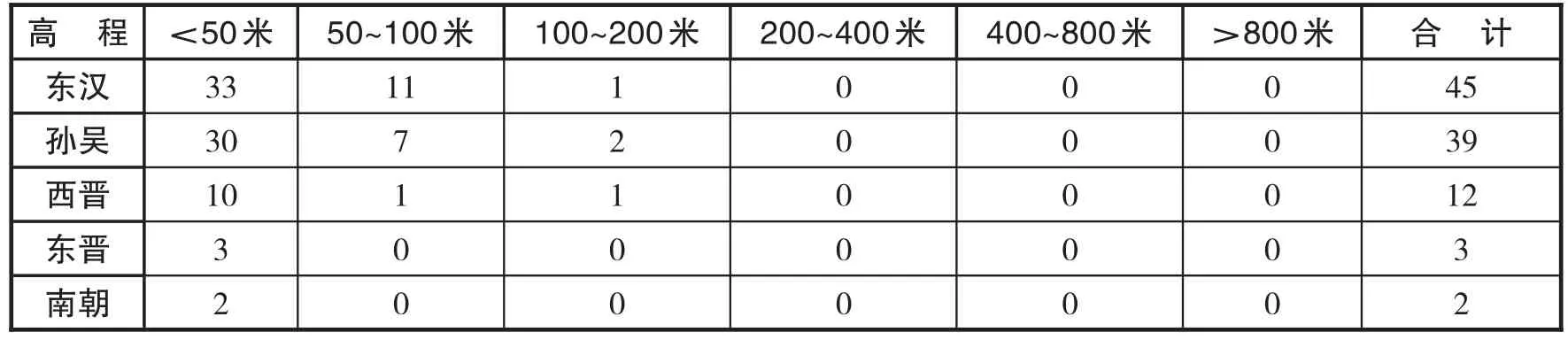

将高程模型与上虞地区早期越窑窑址地点数据叠加,可获得各时段窑址分布高程图(图二)和不同高程范围内的窑址数量统计数据(表二)。

图二 上虞地区早期越窑窑址分布高程图

表二 上虞地区各时段不同高程范围内早期越窑窑址数量统计表 单位:处

由表二可知,上虞境内早期越窑窑址的高程都低于200米。从高程分布的历时性变化来看,青瓷生产发展迅速的东汉至西晋时期,高程在100~200米范围内的窑址数量比较为稳定,分别为1处、2处、1处,在所属时段窑址总数中的占比依次为2.2%、5.1%、8.3%,始终在10%以下;高程在50~100米范围内的窑址数量逐渐减少,依次为11处、7处、1处,分别占所属时段窑址总数的24.4%、17.9%、8.3%;高程低于50米的窑址数量始终占有优势,虽然数量逐渐减少,由东汉的33处减少至西晋的10处,但在所属时段窑址总数中的占比呈上升趋势,由73.3%增至83.3%。到了青瓷生产衰落的东晋、南朝时期,目前已发现的窑址分别为3处、2处,高程均低于50米。

总体来看,上虞地区早期越窑窑场普遍选择在高程低于50米的地方建造,且随着时间的推移,窑场选址在高程分布上呈现出较为明显的由高到低的趋势。

(二)坡度

将数字高程模型生成的坡度数据与上虞地区早期越窑窑址地点数据相结合,可获得各时段窑址分布坡度图(图三)和不同坡度范围内的窑址数量统计数据(表三)。

图三 上虞地区早期越窑窑址分布坡度图

表三 上虞地区各时段不同坡度范围内早期越窑窑址数量统计表 单位:处

由表三可知,上虞境内早期越窑窑址地点的坡度均小于60°。从坡度分布的历时性变化来看,东汉至西晋时期,坡度大于30°的窑址始终不多,仅有东汉时期的2处和西晋时期的1处,分别占所属时段窑址总数的4.4%和8.3%;坡度在15°~30°范围内的窑址数量逐渐减少,分别为19处、14处、3处,各占所属时段窑址总数的42.2%、35.9%、25%;坡度在5°~15°范围内的窑址数量依次为16处、18处、4处,各占所属时段窑址总数的35.6%、46.2%、33.3%;坡度在0°~5°范围内的窑址数量虽呈现出减少趋势,依次为8处、7处、6处,但在所属时段窑址总数中的占比则呈上升趋势,依次为17.8%、17.9%、33.3%。到东晋、南朝时期,窑址坡度均小于30°,限于新增窑址数量较少,均不超过3处,无法总结出明显的坡度分布规律。

总体来看,上虞地区早期越窑窑场在窑址坡度的选择上具有一定的相似性,相对集中在5°~30°的范围内,且东汉至西晋时期,坡度在15°以上窑址数量在窑址总数中的占比由46.7%逐渐降低为33.3%,坡度在15°以下窑址数量的占比则由53.3%逐渐增长为66.7%,这在一定程度上反映出窑址选址地点坡度总体逐渐降低的发展趋势。而坡度的高低与装烧环节有着直接的关系。早期越窑使用南方地区常见的龙窑,窑炉往往依山而建,以便有效利用坡度所带来的抽力。上虞地区的大部分窑址分布在曹娥江两岸的缓坡区域,体现出窑场选址时对于地势的充分考虑。

(三)水系距离

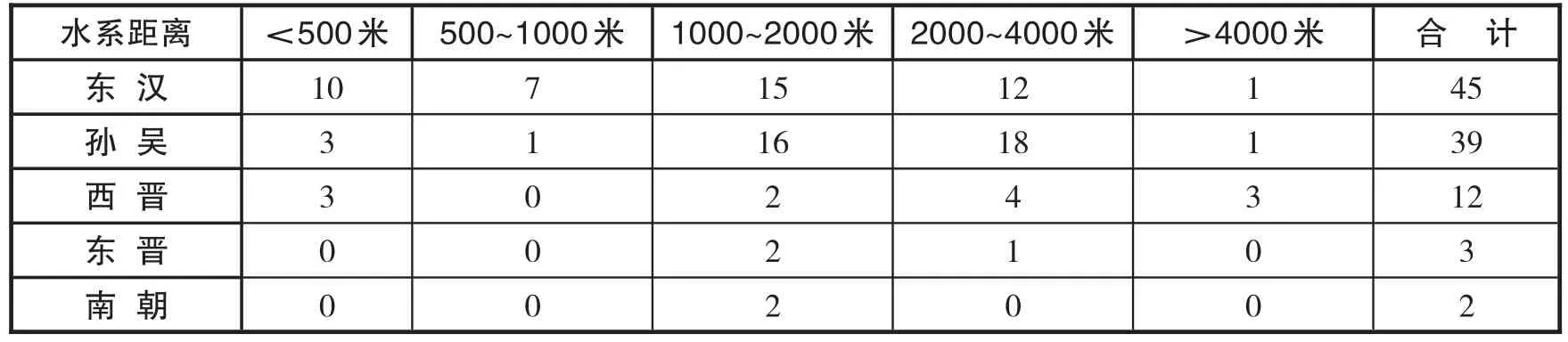

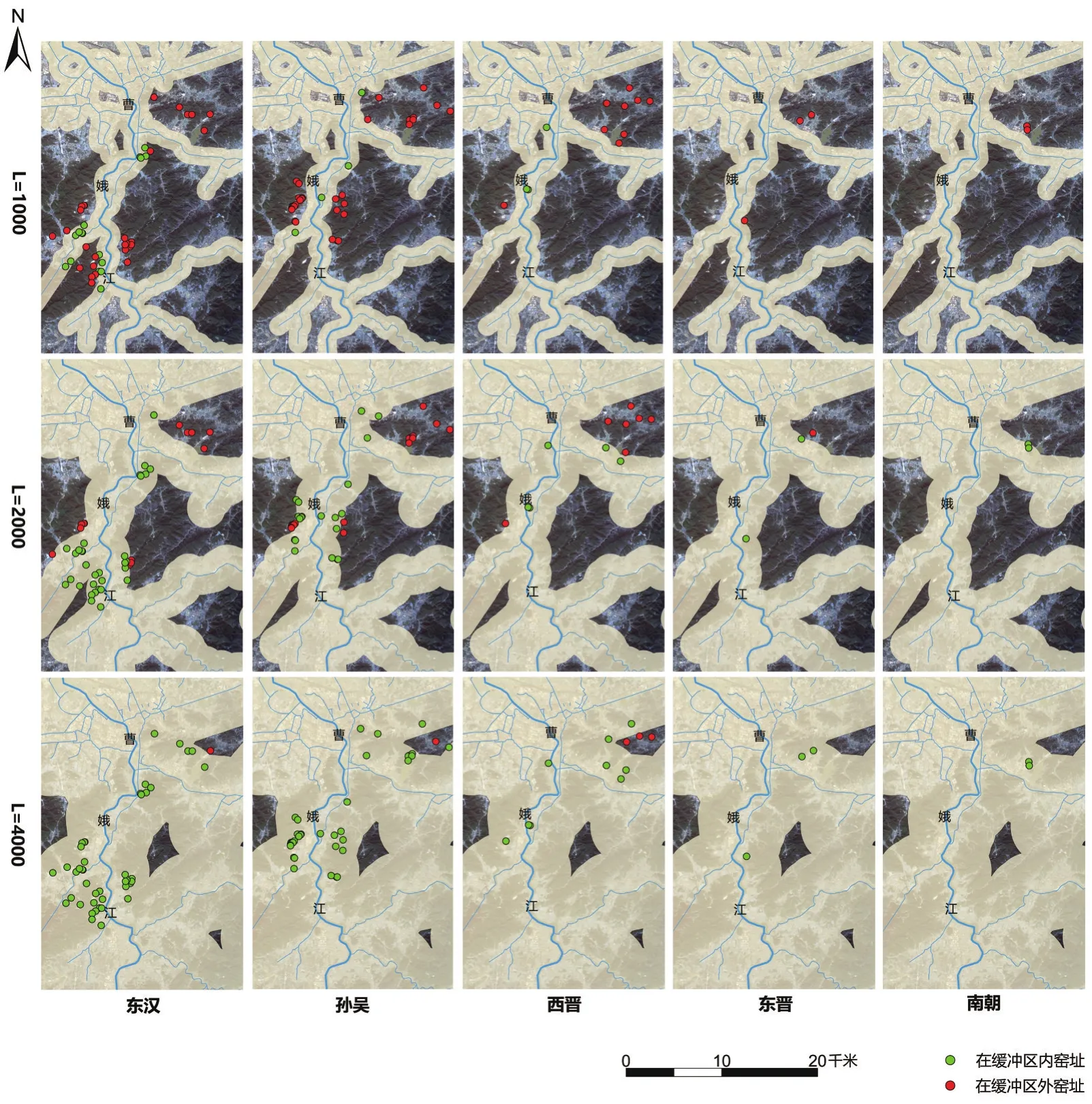

水源是窑场建造必须要考虑的自然因素。窑场周边的河流既是窑业生产过程中重要的生产资源,又是产品向外运输的主要交通路径。为进一步探讨早期越窑选址与周边水源的空间距离之间的关系,笔者将开源数据衍生出的水系数据与上虞地区窑址地点数据相结合,获得各时段窑址在不同水系距离范围内的分布数据(表四),并围绕区域内的主要河流分别设定1000米、2000米和4000米三种不同的缓冲距离,生成河流缓冲区窑址分布图(图四)。

表四 上虞地区各时段不同水系距离范围内早期越窑窑址数量统计表 单位:处

图四 上虞地区河流缓冲区早期越窑窑址分布图

观察图四可知,上虞境内几乎所有窑址都分布在曹娥江中游两岸。结合表四中的数据可以发现,各时段内的窑址都较为集中地分布在距离河流1000~4000米的区域内,说明窑场选址与水系的分布存在一定的相关性。但并未表现出距离水源越近,窑址分布越多的特征,这表明水源可能不是制约早期越窑窑场选址的决定性因素。

三、相关问题探讨

1.早期越窑窑场选址在技术选择上的相似性

20世纪80年代,在“操作链”概念的启发下,陶瓷考古学者将陶器的生产过程具体化,强调生产、使用与废弃过程中的每个步骤都是生产者主动进行选择的技术行为结果,这一研究范式被称为“技术选择”。在技术选择视角下,通过提炼、分析窑工的技术行为信息,可以探讨资源环境、经济组织、社会背景等因素对陶瓷生产过程的影响,从而更深入地探究手工业组织相关问题。

窑炉是古代制瓷业的主要生产遗存,作为窑业生产的核心工具,其选址、构造及以其为中心呈现的单个窑场的结构布局,不仅体现了生产者对于窑场周边环境的认识和利用水平,还在一定程度上显示了其对于生产所需原料、燃料、水源、场地等环境因素的综合性考虑与协调运用能力。从前文分析来看,上虞地区早期越窑在窑场选址方面存在明显的规律性:其一,多数窑场都选择在曹娥江中游两岸坡度30°以下、高程50米以下的低矮坡地建造,同时考古调查显示,早期越窑窑场作坊与废品堆积区通常位于窑炉前方地势相对低洼的地区,表明窑场生产者充分利用了地势之便。其二,所有窑场选址皆呈现出一定的趋水性,即沿曹娥江分布,充分发挥了水资源作为生产原料与产品外输通道的作用。其三,由东汉至南朝,早期越窑窑场的选址整体呈现从西南向东北移动的趋势,避开了上虞盆地内不适宜建造窑场的丘陵区域和开阔平坦区域。这一方面说明早期越窑的生产者对周边自然环境有一定的认知,并积极发挥主观能动性对其进行合理利用,同时也反映出早期越窑的生产者群体在窑场选址方面具有技术选择上的相似性。

2.区域自然资源与窑业生产

陶瓷生产作为一项手工业活动,需要降低生产成本以实现利润最大化。其中,窑场周边资源的可利用情况及其与窑场之间的运输距离是窑业生产者必须要考虑的问题。从制瓷原料、燃料和水源等因素来看,早期越窑生产中心在上虞地区的出现并非偶然,优越的自然环境为窑业的发展提供了保障。

制瓷原料:早期越窑青瓷的胎土原料是南方地区常见的瓷石,且不同阶段产品在原料选用与制备上未见有变化。有学者在实际调查的基础上提出,目前上虞境内依然有大量尚未开采的可用瓷石资源且分布较为均匀,不存在明显的某一区域存储量缺口。这一方面表明合适的制瓷原料资源及其丰富的储量和易获得性是成熟青瓷在上虞出现并持续发展的先决条件之一,同时也反映出东晋、南朝时期上虞地区依然有足够支撑青瓷生产的胎料储备,上虞地区早期越窑的衰落并非由胎料不足所致。

燃料:燃料质量对瓷器的装烧有着重大影响,燃料的干燥程度、燃烧时间以及燃点的高低都直接影响对窑炉内温度的控制。木料是南方地区瓷器烧造的常用燃料,早期越窑的聚集性生产需要大量的木材资源。根据陈桥驿对古代绍兴地区天然森林及其破坏过程的研究可知,曹娥江水系所处的会稽山地区域在春秋吴越时期天然森林发育良好,分布有大面积适用于瓷窑址烧造的亚热带混交林和阔叶林。东晋以后,随着政治中心的南迁和人口的剧增,本地森林资源遭到不断破坏,但此时的破坏集中在山会平原,由于交通不便、砍伐困难等因素,会稽山地的森林仍有较大面积的保留。至南北朝、宋代,对森林的砍伐才开始深入会稽山地。这表明,至少在南朝时期以前,上虞地区的青瓷生产有充足的燃料资源可供使用。

水源:前文已述,对于瓷器生产来说,水源因素的影响主要体现在生产和运输两个方面。从窑场的分布情况来看,上虞地区的早期越窑窑场均分布在河流(曹娥江)两岸,显示出窑业生产对水资源的依赖。虽然从水系距离来看,各时段大多数窑场与河流的距离并不是很近,但笔者在田野调查中发现,多数窑场所在的山坡有不间断流经的山间溪流,通过与当地窑工的交谈获知,这些溪流足以支持瓷器原料制备及器物成型环节的用水需求,表明上虞地区的青瓷生产有足够的水源供给。

总体来看,早期越窑的生产者对于上虞地区的自然环境非常了解且能够充分利用。陶瓷生态学研究强调陶瓷生产与自然环境及生物环境之间的互动关系,美国学者阿诺德(D.E.Arnold)将水资源或动力资源的重要性排在胎土原料与燃料资源之后,并通过综合考量各类资源采集与陶器生产之间的关系,提出约7千米的直线距离是获取陶器生产所用原料资源的优先选择距离。而上虞地区早期越窑窑场集中分布在河流两岸1000~4000米的空间范围内,窑场周边即为山地林区,这样的自然环境非常适宜开展窑业生产活动,为上虞地区成为早期越窑的生产中心奠定了坚实的基础。

3.从考古材料看早期越窑生产中心在上虞地区的形成

东汉中晚期,上虞地区的小仙坛窑址烧造的釉呈青色、透明光亮、厚薄均匀,且烧成温度可以达到1310±20℃的青瓷器物,被认为是我国瓷器的开端。到东汉晚期,青瓷已经成为上虞地区大圆坪窑址的主要产品。从创烧到成为主流产品,成熟青瓷首先在上虞地区完成了技术上的突破。

孙吴西晋时期的墓葬资料表明,这一时期上虞地区的早期越窑窑场数量大幅增长,产品主要流向当时的政治经济中心南京及周边地区,如南京赵士岗吴墓出土刻有“赤乌十四年上虞师袁宜作”等字样的青瓷虎子,江苏金坛县白塔公社惠群大队出土刻有“兹是会稽上虞范休可作玾也”“紫是鱼浦七也”等字的青瓷扁壶,江苏吴县狮子山西晋纪年墓出土的在龟趺碑上刻有“元康二年闰月十九日超会稽”字样的青瓷堆塑罐等。这些产自上虞地区并刻有窑工名字的青瓷器在南京及其周边地区墓葬中的大量出现,反映了这一时期上虞地区窑业经济的发展和早期越窑产品的流行。

为进一步了解上虞地区早期越窑产品的使用情况,笔者曾对南京地区出土的5件青瓷样本(NJB1-5)进行微量成分分析,并与上虞地区窑址出土青瓷标本进行对比,以判定其产地来源。结果表明,5件样品中有2件(NJB-1、NJB-3)是上虞地区生产,且相对年代都在孙吴西晋时期,表明上虞地区早期越窑青瓷不仅销售到当时的政治经济中心地区,且在市场中具有一定的认可度与竞争力,佐证了窑场分布所反映出的上虞地区早期越窑生产的中心地位。

早期越窑成熟青瓷的烧制是我国瓷器生产与使用历史的开端。分析窑场分布与选址的特征,可以明确上虞地区是早期越窑的生产中心,且在窑场选址上具有一定的时空分布规律,表明该地区早期越窑生产者能够深入了解并充分利用窑址周边的自然环境条件。而对窑址遗存进行空间分布及其相关问题的探讨,不仅有助于重建与复原瓷器生产过程,亦能够为探究区域经济、社会环境以及文化情境变迁提供参考。