泥质砂岩地层盾构掘进施工扰动效应与地表纵向变形预测方法

2022-05-14汲红旗宋中华刘维正戴晓亚李磊

汲红旗, 宋中华, 刘维正, 戴晓亚, 李磊

(1.中交一公局集团有限公司, 北京市 100024; 2.中南大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410075)

1 引言

在中国地铁隧道的建设过程中,盾构法以其适用范围广、对环境影响小、高效快速等优点而在环境复杂的城市中被广泛应用,但在盾构施工过程中总是难以避免对周围土体产生扰动。扰动产生的地层变形会造成地面不均匀沉降、已建构筑物的损害等问题,因此明确盾构隧道施工对地表土体的扰动大小及范围,预测盾构掘进过程中地表变形十分必要。

目前,预测盾构施工引起地层变形的方法主要有Peck法及其扩展理论、随机介质理论[1]、数值模拟[2]、室内模拟试验法[3]、现场检测[4]及解析法[5]。解析法中基于Mindlin基本解的预测方法具有简单、有效、经济的特点,同时基于Mindlin基本解可以很好地反映多因素作用下盾构施工引起地层变形的规律。近年来中国学者运用基于Mindlin基本解的预测方法进行了一系列研究,魏纲等[6]推导了盾构正面推力、盾壳摩擦力、地层损失作用下的地面变形公式,并将它们进行叠加得到盾构引起的地表总位移;唐晓武等[7]考虑了盾构正面推力、盾壳摩擦力、地层损失、刀盘扭矩作用下的地表位移表达式,同时得出刀盘扭矩对地层变形影响很小可以忽略不计;林存刚等[8]在前人研究成果的基础上,分析了同步注浆压力对地表变形的影响,并得出了同步注浆压力引起的地面隆起符合高斯分布;潘茁[9]在计算盾壳摩擦力对地层变形影响时根据摩擦力形式不同将计算模式分为3种,同时给出地层损失引起土体变形的二维解和可反映盾构掘进全过程的三维解。

前人基于Mindlin基本解推导了一些计算方法,分别考虑了不同因素对于地层变形的影响。该文将基于Mindlin基本解综合考虑盾构推力、盾构摩擦力和同步注浆压力对地层变形的影响并结合地层损失引起地表变形的三维解得出地表的总变形。结合长沙地铁6号线朝芙区间盾构施工参数进行计算验证,得出盾构掘进过程中盾构推力、盾构摩擦力、同步注浆压力和地层损失对地表变形的影响规律,并提出相应的控制参数。

2 地层扰动机理及影响因素

2.1 地层扰动机理及范围

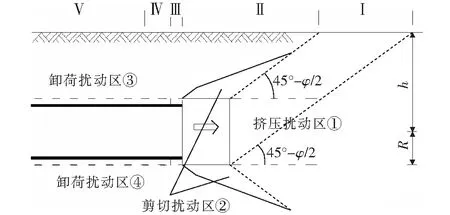

盾构在掘进过程中会引起地层变化,对盾构施工引起地层扰动机理分析,发现盾构掘进过程中,其上部土体会经历加荷-卸载的应力状态。在推进过程中,盾构正面推力和摩擦力引起地表隆起,盾尾离开后卸荷及地层损失引起沉降。盾构施工过程中,扰动对地层的影响如图1所示,分为挤压扰动区①、剪切扰动区②、卸荷扰动区③、卸荷扰动区④。挤压扰动区①在盾构正面附加推力作用下,土体处于被动状态,达到被动极限土压力状态时产生的破坏面与水平面夹角为45°-φ/2。向地面延伸使土体表现为隆起变形;剪切扰动区②主要因盾壳的摩擦力使周围土体受荷,使盾构周围土体发生剪切变形;卸荷扰动区③是在盾构离开后上部土体卸荷,土体处于主动土压力状态,产生沉降变形;卸荷扰动区④在盾构离开后因衬砌、盾构机自重作用压缩下部土体发生沉降。

图1 盾构施工扰动机理图

对于任意一个开挖面,按照盾构开挖面的位置关系可以将地层的变化分为5段,各段及影响范围如图1所示。

(1) 盾构到达前的Ⅰ阶段:位于盾构前方的地表距离开挖面有一定距离,地表受开挖断面处的地应力不平衡影响引起隆沉。此时盾构产生的附加推力的影响范围为距离盾构开挖面(h-R)tg(45°-φ/2)到(h+R)tg(45°-φ/2)。

(2) 盾构经过时的Ⅱ阶段:该阶段地层逐渐退出土仓压力挤压范围,同时因盾壳的摩擦力和开挖面地层损失会引起地层的沉降。影响范围为盾尾到距离盾构开挖面(h-R)tg(45°-φ/2)。

(3) 盾尾脱出的Ⅲ阶段:在盾尾管片拼装完成,盾尾刚通过开挖断面初期,周围土体填充空隙,同步注浆压力的大小引起地面隆沉,一般为盾尾处管片环宽。

(4) 盾尾脱出后的Ⅳ阶段:在注浆过后因为浆液的硬化收缩,土体卸荷发生位移,按照该文工程案例的浆液硬化收缩时间取为4环管片的宽度。

(5) 盾构远离后的Ⅴ阶段:当盾构离开检测断面一段距离以后,会因为前4个阶段受盾构施工产生的扰动,土体发生固结和蠕变引起地层位移。

2.2 地层扰动的影响因素

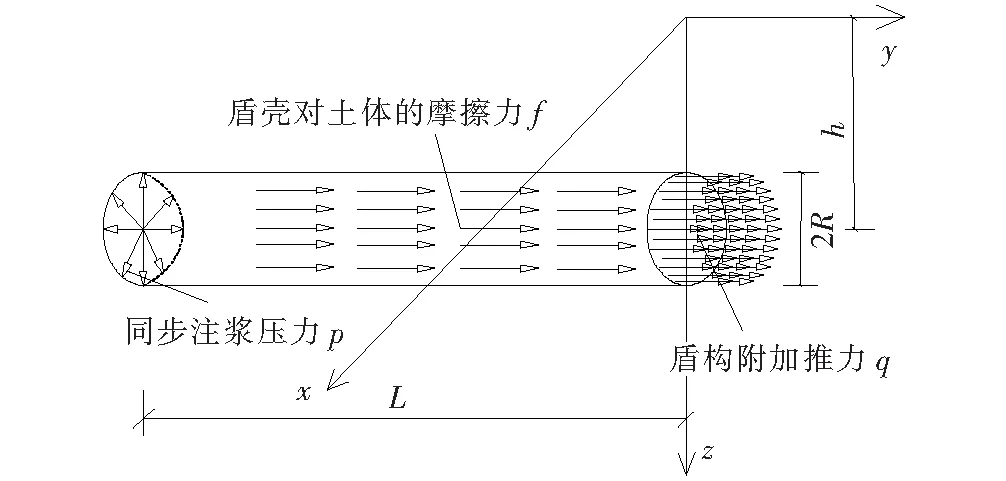

盾构施工期间土体受力复杂,仅考虑盾构施工过程对土体的扰动影响,盾构施工的简化力学模型如图2所示,主要考虑以下几个扰动因素:

图2 盾构施工简化力学模型

(1) 开挖面附加推力q:切口附加推力均匀作用于开挖面,作用面为半径为R的圆。盾构附加推力在盾构到达前的Ⅰ阶段对地表变形起主要影响作用,在盾构经过时的Ⅱ阶段对地表变形的影响逐渐减弱。

(2) 盾壳的摩擦力f:盾构长度为L,盾构外表面的摩擦应力按盾构长度均匀分布,对周围土体作用的荷载强度按f均匀分布考虑。在盾构经过时的Ⅱ阶段盾壳摩擦力通过盾壳与周围土体相互作用影响地表。

(3) 盾尾同步注浆附加压力p:同步注浆压力沿盾尾圆周均匀分布。在盾尾脱出的Ⅲ阶段,同步注浆压力开始作用在周边土体上,同时在盾尾脱出后的Ⅳ阶段随着浆液的收缩硬化而逐渐消散。

(4) 地层损失率η:从开挖面产生地层损失的Ⅱ阶段开始影响地表,盾尾脱出的Ⅲ阶段地层损失达到最大时对地表影响最大。

3 地表变形预测计算

3.1 Mindlin基本解

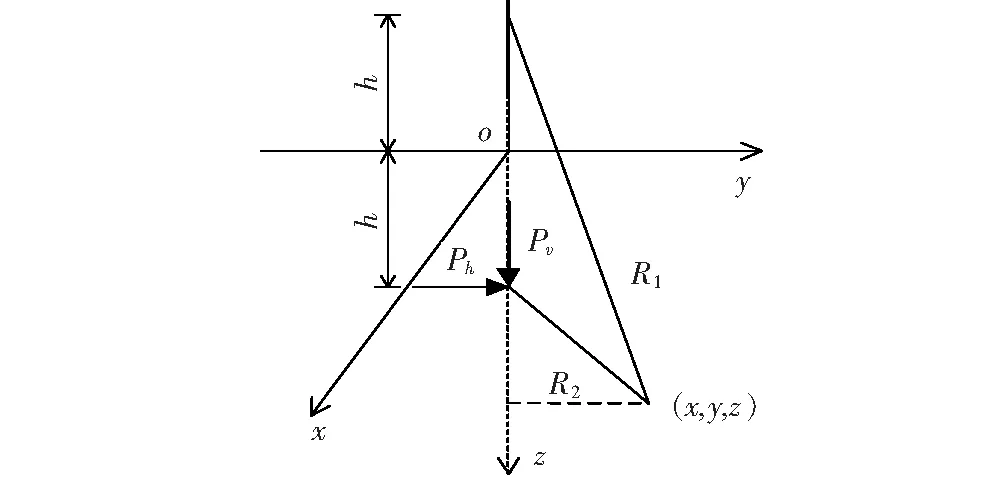

如图3所示,Mindlin[10]推导了在半无限空间体内一点(0,0,h)处作用一竖向力Pv和水平力Ph,而引起半无限体空间内任一点(x,y,z)处沿z轴方向上的位移D分别为:

图3 Mindlin解示意图

水平力Ph引起位移:

(1)

竖向集中力Pv引起位移:

(2)

3.2 盾构附加推力引起地表变形

盾构附加推力为:

q=q推-q0

(3)

式中:q推为施工参数盾构推力;q0为盾构轴线埋深处静止土压力。

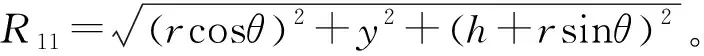

根据式(1)选取盾构顶进端圆截面微分面积rdrdθ进行积分,得到盾构附加推力q引起的地表纵向位移为:

(4)

3.3 盾壳摩擦力引起地表变形

盾壳外表面摩擦力的取值按照日本盾构摩擦力计算公式[11]取值,如下:

(5)

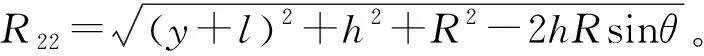

根据式(1)取盾构(圆柱体)表面的微分面积Rdldθ进行积分,得到盾壳摩擦力在地表引起的位移为:

(6)

3.4 同步注浆压力引起地表变形

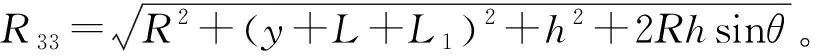

注浆长度为L1,盾尾处注浆压力为p。将同步注浆压力分为竖向分量和水平分量,水平分量引起的竖向位移很小该文忽略不计[12],根据式(2)取注浆长度中的面积RdL1dθ进行积分,得到同步注浆压力竖向分量在地表引起的纵向位移为:

(7)

3.5 地层损失引起地表变形

根据Sagaseta[13]研究隧道轴线上方最大沉降量沿掘进方向的变化为:

(8)

式中:Vloss=ηπR2。

由Peck[9]公式知:在既定工况下,开挖面处地层损失率η与隧道轴线上方地表最大沉降Smax成正比,即任一横断面处地层损失率η(y)与Smax(y)成正比,得到:

(9)

将式(8)代入式(9)得:

(10)

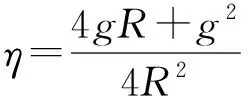

开挖面处地层损失率η结合Lee[10]等提出的等效土体损失参数g的概念,土体损失率可表示为:

(11)

式中:g=Gp+U3D+w-Fgrout[14];Gp为盾构与隧道外径之间的几何间隙(m);U3D为盾构开挖面的三维弹塑性变形;w为人为施工因素(包括盾构的纠偏、上抛、叩头、后退等)产生的土体损失;Fgrout为注浆后恢复的体积。

结合Lee提出的等效地层损失参数得到沿盾构掘进方向y处的等效地层损失参数:

(12)

结合Verruijt和Booker[10]的二维解析解得出地层损失率引起轴线上方地表变形的三维解:

(13)

3.6 多因素作用下的地层计算公式

考虑盾构推力、盾构摩擦力、同步注浆压力、地层损失共同作用下,把上述位移公式叠加得到盾构掘进引起的地层位移解。

盾构掘进引起的地表纵向位移为:

D总=D1+D2+D3+D4

(14)

4 工程实例分析

4.1 工程概况

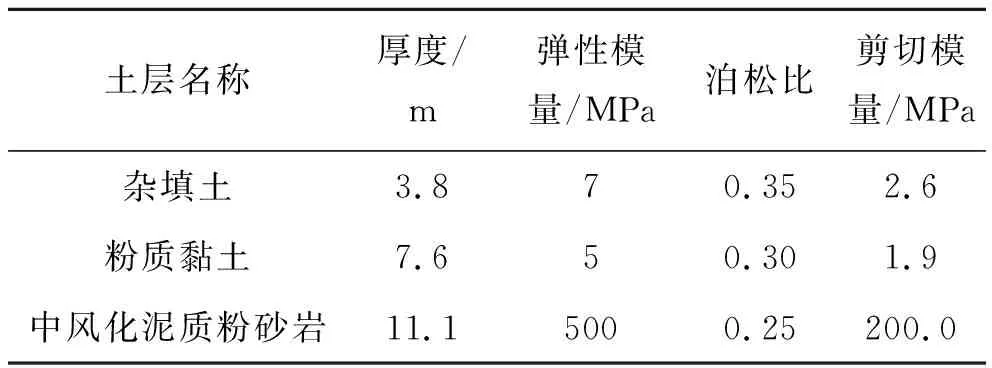

以长沙地铁6号线朝阳村站~芙蓉区政府站区间为例,将盾构对地表的变形影响进行计算分析。根据相关设计与施工资料,计算参数取值如下:隧道轴线埋深h=22.5 m,盾构采用外径为2R=6.34 m、长度为L=8.4 m的土压盾构进行掘进,衬砌管片内径、外径分别为5.50、6.20 m,管片宽度为L1=1.5 m。隧道左线穿越地层为中风化泥质粉砂岩,上覆土为杂填土、粉质黏土,各土层地质参数如表1所示。地层剪切模量根据上覆地层地质参数取加权平均值G=100 MPa。盾构附加推力根据式(3)取q=250 kPa,盾壳摩擦力根据式(5)取f=100 kPa,同步注浆压力取p=300 kPa,根据式(11)结合基本参数求得地层损失率为η=1.84%。

表1 土层力学参数

4.2 地表纵向变形分析

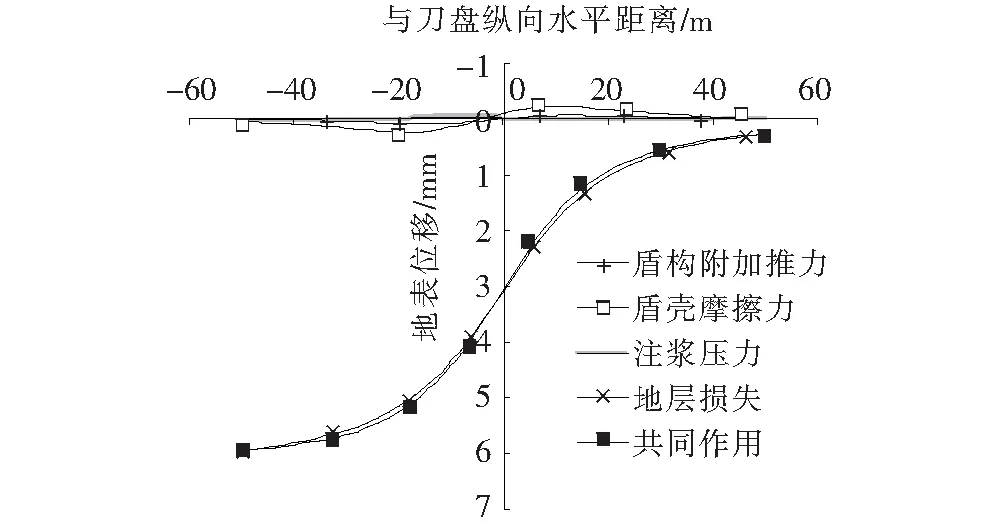

各影响因素按照工程概况中的数据取值,盾构施工中各影响因素对地表纵向变形的影响如图4所示,因隧道埋深较大,且所穿越地层中风化泥质粉砂岩厚度较大,地层的性质较好,盾构附加推力、盾壳摩擦力、盾尾注浆压力对地表变形造成的影响相对较小。地表的变形几乎由地层损失贡献,因此在盾构掘进过程中合理控制地层损失率非常重要。

图4 盾构施工引起的纵向地表变形曲线

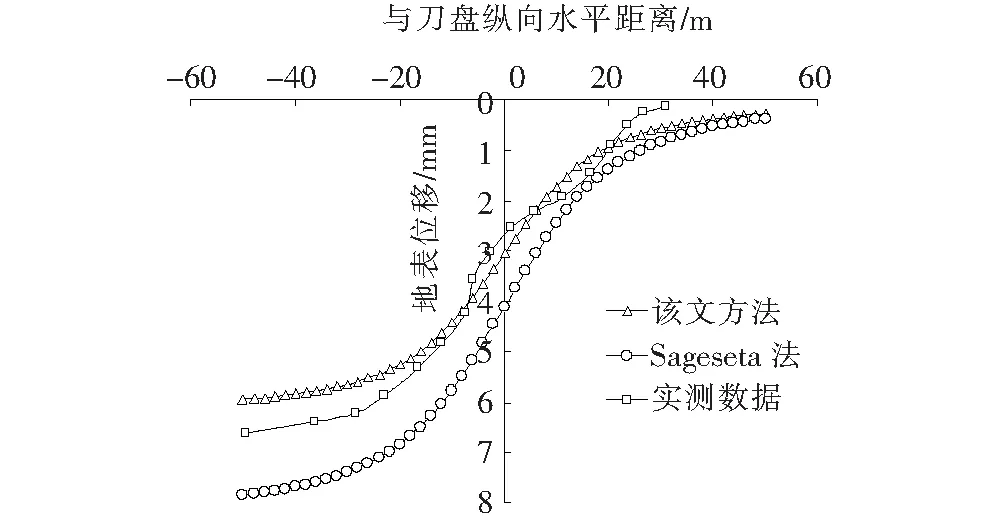

盾构施工属于动态过程,应根据盾构掘进不同阶段的扰动程度将土体强度参数进行折减,但考虑到该案例盾构掘进的地层为泥质粉砂岩,强度较高,受到的扰动效应较低,且由图4可知盾构附加推力、盾壳摩擦力、盾尾注浆压力对地表变形的影响均较小,故地表变形计算时不考虑盾构掘进施工扰动对土体参数的影响,不同阶段的土体计算参数取值相同。由图5可看出:综合考虑注浆压力、盾构推力、盾壳摩擦力、地层损失的计算方法与地表纵向变形的实测值变化曲线吻合性较好,而Sagaseta法仅考虑地层损失的影响计算的地表位移值与实测值相比偏大,整体偏差较大。

图5 地表纵向变形实测与理论计算对比

根据图1中盾构掘进的划分阶段,结合图5中地表纵向位移的变化曲线,得出在盾构到达前的Ⅰ阶段(范围为28.1~37.4 m)的地表沉降为0.62 mm,占最终地表沉降的10.4%。盾构经过时的Ⅱ阶段(范围为-8.4~28.1 m)的地表沉降为3.62 mm,占最终地表沉降的60.8%。盾尾脱出的Ⅲ阶段(范围为-9.9~-8.4 m)的地表沉降为0.19 mm,占最终地表沉降的3.2%。盾构脱出后的Ⅳ阶段(取4环的宽度范围为-15.9~-9.9 m)的地表沉降为0.57 mm,占最终地表沉降的9.5%。盾构远离后的Ⅴ阶段(范围为-50~-15.9 m)的地表沉降为0.96 mm,占地表最终沉降的16.1%。由各阶段地表沉降所占的比例可知:盾构经过时的Ⅱ阶段因造成地层损失,再加上盾构附加推力和盾壳摩擦力的影响,使该阶段地表沉降的影响范围大并且所占比例大,因此合理控制地层损失,减小盾构经过时Ⅱ阶段的地表纵向沉降十分重要。

4.3 影响因素分析

不同盾构附加推力引起的地表变形如图6所示。

图6 不同q引起的地表纵向变形

由图6可知:盾构推力使盾构前方土体发生隆起,后方土体产生沉降,地表位移值以刀盘处横截面为中心呈对称分布,同时随着盾构附加推力的增大,地表的位移值增加显著。当盾构推力较小时地表位移虽然较小但不利于盾构推进,当盾构推力较大时,引起的地表位移太大。结合工程情况知,盾构附加推力在250 kPa左右时,盾构可稳定掘进。

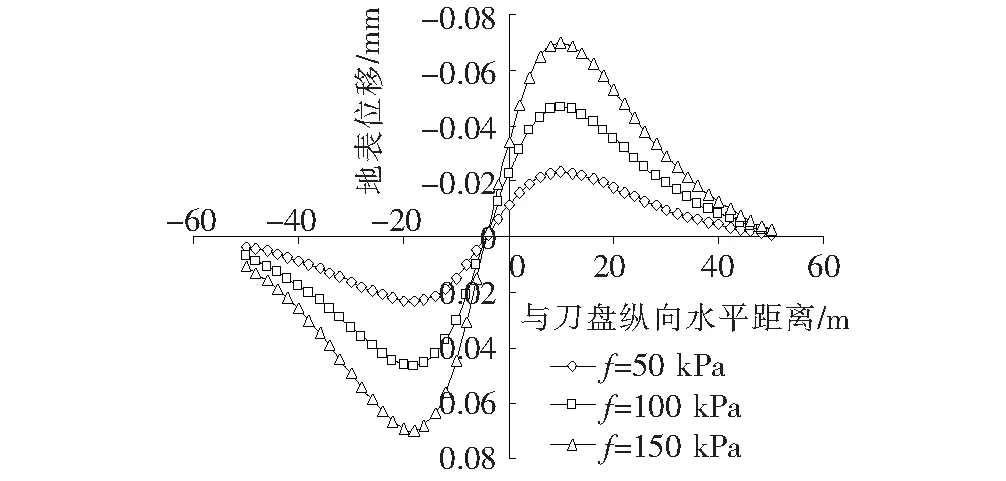

图7为不同盾壳摩擦力对地表纵向变形的影响。

图7 不同f引起的地表纵向变形

由图7可知:盾壳摩擦力造成盾构中心前方地表隆起,后方土体沉降,地表变形整体以盾壳中心处横断面呈中心对称分布。地表变形的极值出现在盾壳中心前后2倍盾壳长度处。随着盾壳摩擦力的增大,地表纵向变形增加显著,因此在盾构掘进过程中当盾构穿越不同地层时,要注意盾壳摩擦力改变而引起地表纵向位移的变化。

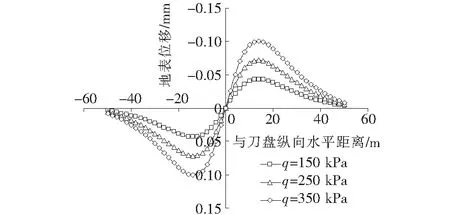

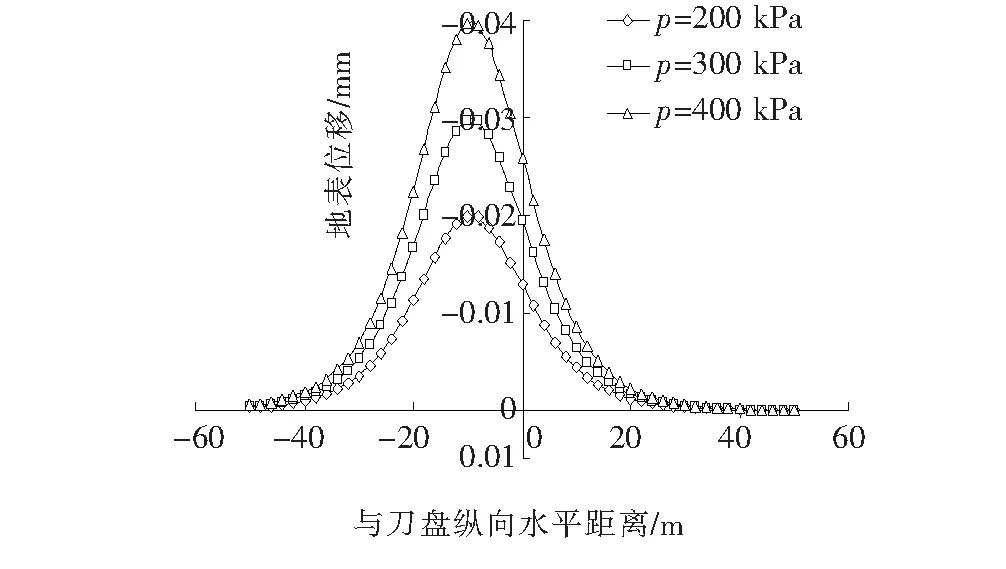

图8为不同同步注浆压力对地表纵向变形的影响。

图8 不同p引起的地表纵向变形

由图8可知:同步注浆压力使地表隆起,在盾尾处为地表隆起的最大值,且同步注浆压力引起的地表隆起变形在盾尾处的横断面呈对称分布。随着同步注浆压力的增大,引起的地表隆起值显著增加。当注浆压力较大时易发生劈裂作用和引起地表较大隆起,而且隧道埋深较大时注浆压力下限随之提高,从而保证注浆效果[15],因此控制同步注浆压力在300 kPa时较为合理。

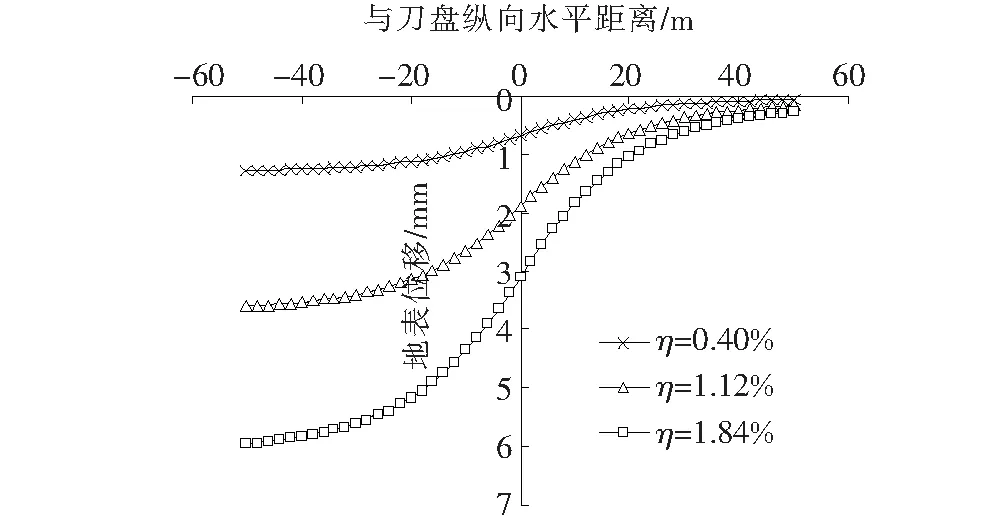

图9为不同地层损失率对地表纵向位移的影响,相比其他因素,地层损失引起的地表沉降更大且影响范围更广,特别在盾构后方因为总的地层损失相对较大使地表位移较大。在掘进时,因地层损失的形成,使地表位移在盾构经过阶段时急剧变化。随着地层损失率的增大,引起的地表纵向变形显著增加。在盾构掘进过程中,要注意控制盾构姿态及平稳推进,最大化地减小地层损失,同时确保同步注浆的质量,充分填充损失地层。

图9 不同η引起的地表纵向变形

针对盾构掘进中的各阶段,结合各自扰动机理采取以下施工控制措施:在盾构到达前的Ⅰ阶段,调节盾构推力使前方土体稍微隆起,防止推力过小产生欠挖增加该阶段的沉降;在盾构经过时的Ⅱ阶段,控制盾构掘进速度,避免对周围地层产生过大扰动,同时严格控制盾构掘进姿态,防止产生过大的超挖量;在盾尾脱出的Ⅲ阶段,同步注浆要及时确保浆液充满盾尾空隙;在盾构脱出后的Ⅳ阶段,检查同步注浆的效果,硬化收缩作用完成时固结收缩率小于5%;在盾构远离后的Ⅴ阶段,对于同步注浆效果不好地表发生较大沉降处,及时调整盾构掘进参数,并采用双液浆进行二次注浆控制地表沉降值。

5 结论

(1)基于Mindlin解考虑盾构附加推力、盾壳摩擦力、同步注浆压力、地层损失多因素影响下的地表纵向变形公式,可以很好地预测盾构掘进过程中地表的纵向位移。

(2)盾构附加推力和摩擦力均造成前方地表隆起、后方地表沉降,同步注浆压力使地表发生隆起并在盾尾处出现最大值,地层损失对地表沉降的影响程度很大且范围广。

(3)通过对盾构掘进过程中各阶段地表沉降占总沉降的比例分析,发现盾构经过阶段的地表沉降占地表总沉降的比例很大,因而盾构掘进阶段控制地层损失十分重要。

(4)根据盾构掘进各阶段的扰动机理,提出相应施工措施。