跨越学科认知边界:超学科的理念表征与现实适用

2022-05-10王小栋苑大勇

王小栋 苑大勇

一、问题的提出

作为一个舶来品,超学科(Transdisciplinarity)并不是一个新的概念,自1970年正式提出起,已有五十余年历史。超学科也不是一种新的实践方法,那些围绕新问题、新环境、新局势开展的超越学科边界的研究与合作,早已成为全球产业发展与技术革命的助力。但超学科真正得到公众的关注,形成既定的理论和范式得益于知识生产格局的变化。

当代社会的发展正在创造一个不断变化的知识生产格局。一是知识机构在全球“知识经济”中的角色转变;二是通过知识生产解决日益严重的国家和国际环境问题的需求不断增加;三是随着教育和信息的分布更加广泛,知识人口结构也发生了变化。这种不断变化的环境要求大学等组织改变其知识生产方法。①Gibbons,M.,Limoges,C.,Nowotny,H.,Schwartzman,S.,Scott,P.,Trow,M.The New Production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies[M].London: Sage Publications,1994: 94-97.可以说,超学科的出现,是对全球知识格局变化的一种回应,并对未来的知识生产和社会转型产生巨大的影响。

与此同时,人类也正面临着全球性重大挑战,例如高速的产业变革、复杂的环境变化、可持续发展,不仅要承受这些挑战带来的影响,也必须要承担相应的责任,控制这些挑战的规模。②Barnosky,A.D.,Ehrlich,P.R.,Hadly,E.A.Avoiding Collapse: Grand Challenges for Science and Society to Solve by 2050[J].Elem Sci Anth,2016,4(08): 1-9.但仅靠技术突破和政治监管不足以应对这些挑战,而学科建设回应社会问题的现实作用也屡遭质疑,暴露出单一学科、多学科、跨学科发展的局限性。在这种情况下,学者们呼吁,要超越学科知识与学科系统的边界,建立创新型研究与合作模式,并为新知识和新能力的发展创造新的空间。③同本页②。

综观国内外相关文献,学界对于超学科的理解主要从理念、认知、范式与实践四个方面展开。作为一种理念的存在,无论是让·皮亚杰(Jean Piaget)对超学科概念的提出,④Piaget,J.The Epistemology of Interdisciplinary Relationships[R]// CERI.Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities.OECD,1972: 138.还是蒂埃里·拉马迪耶(Thierry Ramadier)对跨学科与超学科的本质辨析,⑤Ramadier,T.Transdisciplinarity and Its challenges: The Case of Urban Studies[J].Futures,2004,36(04): 423-439.超学科的内涵、外延、属性、特征等方面的丰富与发展,始终是伴随着社会知识生产结构的调整与重构。⑥Nowotny,H.,Scott,P.,Gibbons,M.Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty[M].Cambridge:Polity Press,2001: 460-472.作为一种认知的视角,超学科理论的形成,能够给予变化中的知识生产与社会转型一种思考的向度,特别是在知识经济与可持续发展背景下,学者们基于超学科视角,试图解构事物发展的整体与局部,生产新的科学知识与方法论。⑦董娜,黄甫全.教育人类学的超学科范式: 兴起、概念、方法与启示[J].现代基础教育研究.2021,41(01): 76-84.作为一种范式的兴起,超学科关注多个现实层面的同时行动及其所产生的动态情境,特别是以巴萨拉布·尼科莱斯库 (Basarab Nicolescu)为代表的超学科研究者,运用超学科范式回应知识生产结构的变化,⑧Nicolescu,B.,In Vitro and In Vivo Knowledge-Methodology of Transdisciplinarity[M]// Nicolescu,B.Transdisciplinarity:Theory and Practice.NJ: Hampton Press,2008: vi-vii.并以此探寻解决社会现实问题的途径。作为一种实践的路径,超学科在打破认识壁垒的过程中,提供了新的实践模式,服务知识生产模式转型下学科建设、教学发展,人才培养、产学合作等,①黄瑶,马永红,王铭.知识生产模式Ⅲ促进超学科快速发展的特征研究[J].清华大学教育研究.2016,37(06): 37-45.并构筑了新的知识空间。②OECD.Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research[R].OECD,2020(88): 22.值得注意的是,在“双一流”建设的背景下,我国学者逐步引入超学科理念,思考如何“提升教育服务经济社会发展能力,调整优化高校区域布局、学科结构、专业设置”等问题。③习近平.坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[EB/OL].[2022-01-06] http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0910/c64094-30284598.html.

在较长的一段时间里,我国的学科建设与发展都处于跟跑阶段。④钟科平.时评: 把关键核心技术牢牢掌握在自己手中[EB/OL].[2020-09-27].http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/6/413573.shtm?id=413573.2015年,国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中指出“重点建设存在身份固化、竞争缺失、重复交叉等问题,迫切需要加强资源整合,创新实施方式”。⑤国务院.关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].[2021-07-21] http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm.同时,该方案也明确提出,“强化科技与经济、创新项目与现实生产力、创新成果与产业对接,推动重大科学创新、关键技术突破转变为先进生产力,增强高校创新资源对经济社会发展的驱动力”。⑥同本页⑤。2017年,教育部、财政部、国家发展改革委关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》中也明确提到,要“为国家和区域经济转型、产业升级和技术变革、服务国家安全和社会公共安全做出突出贡献”。⑦教育部,财政部,国家发展改革委.关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》的通知[EB/OL].[2021-07-21] http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/27/content_5163903.htm#1.这些政策的出台,有力地回应了我国现阶段急需提升一流学科的社会服务功能,加强学科与政府、产业及社会的联动,助推国家经济体系转型。这本身也是超学科领域需要探讨的核心问题。

然而,在一流学科建设的过程中,多数研究是关于完善政府、社会、学校相结合的共建机制,鼓励有关部门和行业企业积极参与一流学科建设等支持措施,⑧国务院.推进世界一流大学和一流学科建设——解读《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》[EB/OL].[2021-08-11].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2015nztzl/2015_zt15/.却鲜少有人将超学科一词用于学科的建设规划中。而对超学科概念的理解,也经常与多学科、跨学科、交叉科等概念混同。实际上,超学科无论是作为一个学术术语,还是产业话语,其概念的混淆与误解,都将导致它丧失作为一个专有概念存在的价值,也不利于学者们对于“超越学科”“超越边界”这类话题开展研究。本研究试图从其概念的发展、出现的表征及其理论适用三个方面,还原超学科作为一个理念应有的样貌。

二、作为概念的超学科发展

(一)对社会的复杂性出现了新认知

有关超学科最早论述,是在20 世纪60年代经济和技术变革的背景下出现的。⑨Scholz,R.W.,Steiner,G.The Real Type and Ideal Type of Transdisciplinary Processes: Part I-Theoretical Foundations[J].Sustainability Science,2015(10): 527-544.随着科学知识的迅速发展,几乎所有领域的学科都出现了碎片化和专业化的状态,且在本学科领域都形成了自身的概念、定义和方法论基础,但随着知识生产格局的变化,科学家、学者和教育工作者越来越意识到学科思维的局限性,无法在知识和实践的孤岛(学科)中,理解复杂的新现象或解决复杂的新问题。①Choi,B.C.K.,Pak,A.W.P.Multidisciplinarity,Interdisciplinarity,and Transdisciplinarity in Health Research,Services,Education,and Policy: 1.Definitions,Objectives,and Evidence of Effectiveness[J].Clinical Investigative Medicine,2006:29(06): 351-364.直到1970年,在尼斯大学(University of Nice)举办的大学跨学科研讨会上,“超学科”一词才真正出现在公众的视野中。

这场研讨会是由经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development)与法国教育部合作赞助的。会议中,皮亚杰发起了一场关于教学的辩论,并创造了超学科这一概念,旨在帮助更好地理解日益复杂的现代世界。皮亚杰认为,超学科是跨学科的“高级阶段”,本质上超越了学科间的相互作用,且在学科间互惠互助,并将这些关系置于一个完整的系统中,使得学科之间没有了稳定的边界。②Piaget,J.The Epistemology of Interdisciplinary Relationships[R]// CERI.Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities.OECD,1972: 138.由此,超学科作为一个概念,出现在了公众领域。此后,安德烈·利希内罗维奇(André Lichnerowicz)和埃里希·詹茨(Erich Jantsch)在演讲中肯定了皮亚杰的洞见,并分别将“超学科”关联于逻辑与集合论,教育与规划问题。詹茨对这一新生概念也进行了分析,即超学科是在基于普遍公理(从目的层面向下引入)和新兴认识论(同行认识论,Syn Epistemic)模式的教育创新系统中,是对所有学科和跨学科的协调”。③Jantsch,E.Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Education and Innovation[R]// CERI.Interdisciplinarity:Problems of Teaching and Research in Universities.OECD,1972: 106.

极为巧合的是,在“超学科”提出的同年,小杰克·李·马汉(Jack Lee Mahan,Jr.)完成了题为《人文科学中的超学科研究》(Toward Transdisciplinary Inquiry in the Humane Sciences)的博士论文,并提出了与皮亚杰类似的有关超学科的理念。其研究发现,超学科是一个新术语,但孕育这一概念的社会担忧,已出现在20 世纪中叶学者们的著作中。他认为,超学科是以超越学科界限的共同取向为特征,并试图在研究和知识中形成连续性。同时,他还批评了传统学科的划分及其研究的超脱与冷漠。马汉对其概念诠释的优越之处在于增加了伦理方面的考量,出现了对“生命、人及人类状况的敬畏”。④Mahan,J.L.Toward Transdisciplinary Inquiry in the Humane Sciences[D].United States International University,1970: 194-195.

1985年,尼科莱斯库在超学科定义中,又加入了“超越学科”(Beyond Disciplines)的含义。他认为,现代世界中,学科知识已经达到了自身的局限。这种局限对科学、文化和社会生活都产生了影响,⑤Nicolescu,B.Methodology of Transdisciplinarity - Levels of Reality,Logic of the Included Middle and Complexity [J].Transdisciplinary Journal of Engineering and Science,2010,1(01): 21.且学科要放在具体的社会背景下以全局的方式来考虑知识之间的相互关系,且不能与现实世界分开。①Nicolescu,B.Transdisciplinarity: Past,Present and Future[M]// Haverkort,B.,Reijntjes,C.(eds).Moving Worldviews:Reshaping Sciences,Policies and Practices for Endogenous Sustainable Development,Leusden: ETC/COMPAS,2006: 142-166.也就是说,超学科不仅代表了学科间的自由思考,也允许不同知识在学科之间建立联系并进行交流。但这种知识的交互有一个前提,即所有“知识只有在能够适应某一环境时才是相关的。若知识被完全孤立,这种相关性也就不存在了”。②Morin,E.Quelle Universit pour demain? Vers une volution Transdisciplinaire de l'Universit[J].Motivation,1997(24): 3.自此,社会背景作为一个维度,成了超学科有别于多学科、跨学科等其他学科概念的重要特征。

需要强调的是,尽管超学科作为一个概念出现时间较早,但却很少被关注到。直到1994年“第一届超学科世界大会”(First World Congress of Transdisciplinarity)发布了《超学科宪章》(Charter of Transdisciplinarity),超学科才真正从“边缘”走入了大众的视野。该宪章提到,“超学科并不力求掌握几门学科,而是开放所有学科去共享、去超越。这种方式的合法性在于,新知识是人们在学科之间纵横穿梭而产生的,甚至超越了人们对话之初的范畴”。同年,迈克尔·吉本斯(Michael Gibbons)等人发布了《知识的新生产》(The New Production of Knowledge),重点介绍了应用背景与超学科研究的相关性,并强调问题的解决与知识的生产要围绕特定的应用需求展开,包括影响问题解决的利益方、制度背景与实践环境理论结构、研究方法和实践模式,但超学科却无法在传统的学科版图上找到其坐标。③Gibbons,M.,Limoges,C.,Nowotny,H.,Schwartzman,S.,Trow,M.,Scott,P.The New Production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies[M].London: Sage Publications,1994: 168.随着《超学科宪章》与《知识的新生产》的问世,学术界对超学科研究的兴趣发生了转变,使其逐渐成长为社会科学领域的研究方式。

(二)区别于多学科、跨学科的学术概念

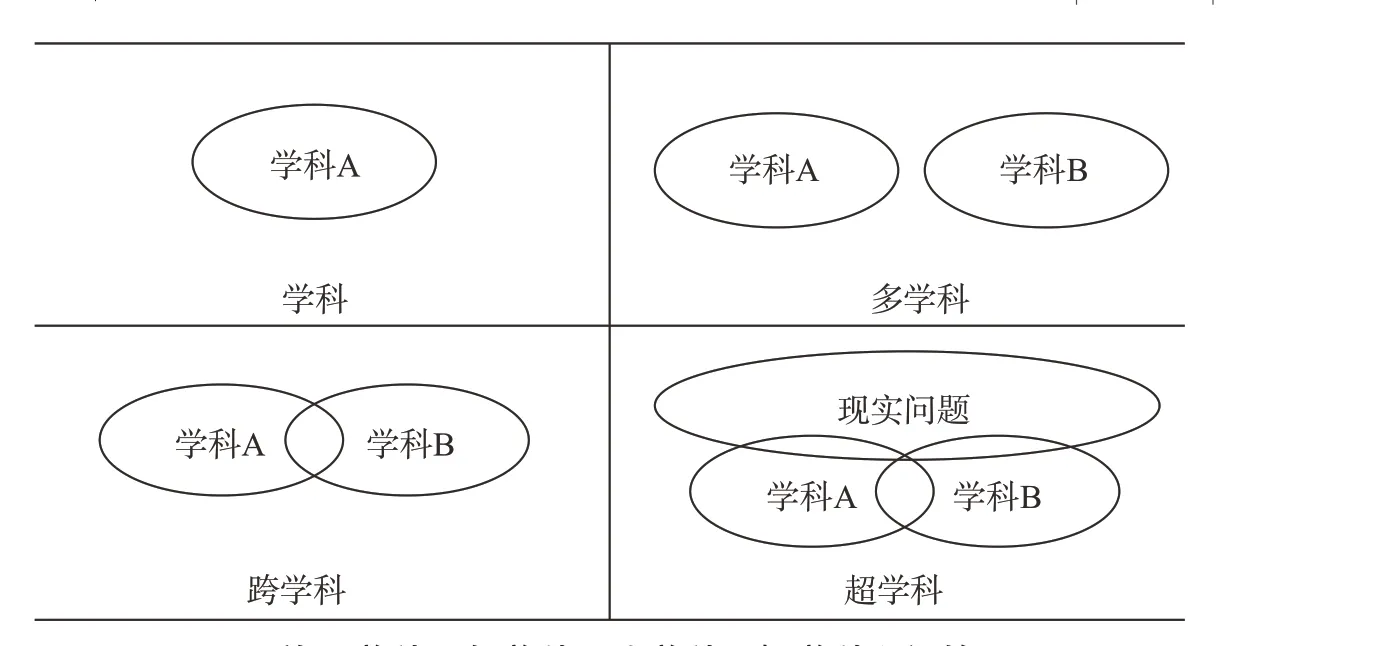

自超学科出现以来,此概念就与多学科和跨学科之间存在较多争议。为了厘清“超学科”一词的概念边界,学术界将其与多学科、跨学科进行了对比。安·布鲁斯(Ann Bruce)等人指出,在多学科研究中,每个学科都以自成一体的方式运作;跨学科研究是通过不同的学科视角综合处理同一个问题,并提供系统性结果。④Bruce,A.,Lyall,C.,Tait,J.,Williams,R.Interdisciplinary Integration in Europe: The Case of the Fifth Framework Programme[J].Futures,2004,36(04): 457-470.而超学科则与之不同,它的关注点在复杂的异构领域中,而不是在由知识组织成的学科领域。这意味着(超学科囊括的)最终知识(数量)大于其学科组成部分的总和。拉马迪耶认为,超学科不应该像跨学科研究那样,仅处理学科交叉中的兼容部分,以此来简化“现实”的特殊性。⑤Ramadier,T.Transdisciplinarity and Its challenges: The Case of Urban Studies[J].Futures,2004,36(04): 423-439.超学科应该是学科间的、又是跨学科的,甚至超越了任何学科的范畴。可以说,它不仅与多学科、跨学科相融合,也超越了二者发展的全过程(见图1)。需要强调的是,只有在学科发展出现质的转变时,超学科作为一种方法才能发挥出其效用,即从学科划分(寻求知识的统一性)到协作解构(寻求知识的连贯性)。

图1 单一学科、多学科、跨学科、超学科之间的不同

从研究的视角来辨析,跨学科研究是由来自两个或多个不同学科的研究者所开展的某一个研究或某一组研究。该研究基于一个概念模型,其模型链接或整合了不同学科的理论框架,使用了不同领域的研究设计与方法,并在整个研究过程中,使用不同学科的观点、知识和方式。①Harvard Transdisciplinary Research in Energetics and Cancer Center.Definition[EB/OL].[2021-07-16].https://www.hsph.harvard.edu/trec/about-us/definitions/.与跨学科相反,超学科研究则要从多个学科中叠加知识来开展研究、解决问题,并对其事物的形成做出新的理解。基于此,玛丽·B·布鲁德尔(Mary B.Bruder)曾解释说,超学科是跨学科之上的元级别,最好将其描述为采用不同学科的认识论来推动研究探索,以期发现差异并形成新模式的一种方法。②Brude,M.B.Working with Members of Other Disciplines: Collaboration for Success[M]// Mark,W.,Jan W.S.(eds.) Including Children with Special Needs in Early Childhood Programs.Washington DC: National Association for the Education of Young Children.1994: 45-70.而尼科莱斯库认为,超学科与多学科和跨学科是截然不同的。因为超学科的目标是对当今世界的理解,这无法在学科研究的框架内完成。而多学科和跨学科的目标却始终保持在学科研究框架之内。

此外,超学科也是一种知识创造的新模式,旨在产生适用于应对社会挑战的新科学知识,发展新方法论,增加单一学科、多学科、跨学科的研究价值,并考虑传统研究方法无法解决的问题。③Lattanzi,M.Transdisciplinarity: Stimulating Synergies,Integrating Knowledge[R].UNESCO,1998:25.基于此,超学科所创造的知识可视为不同路径汇合而产生的新知识,是对传统知识和单一学科知识的补充,并形成了新的知识空间。这种类型的知识是全球开放的,融入了新的愿景和生活经验,是对所有知识的统一。

但需要强调的是,在辨析多学科、跨学科和超学科的过程中,学者们并非是要将三者的关系进行隔离,也并非要突出超学科的优越性。因为,在学科知识、研究方法、理论范式等方面,多学科、跨学科和超学科三者之间各具互补性,而超学科使得三者之间的关系更为系统化。具体来讲,单一学科的研究与发展已成功解决了许多科学和社会问题。但是,社会问题中的因果路径有时超越了学科界限,这使得单一学科在处理高度复杂且不确定的环境问题时会失效。在这种情况下,多学科和跨学科的研究方法则有所助益。但在某些情况下,若非学术利益相关者掌握了对解决问题至关重要的知识时,多学科与跨学科的研究也会受到限制。因此,当其他方法无法产生所需的视角,或者非学术利益相关者的参与对于解决问题至关重要时,超学科研究的价值就得以体现。①OECD.Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research[R].OECD,2020(88):22.

三、作为理念的超学科表征

超学科作为一种理念的出现,本身是人类对有限复杂环境(社会、组织和物质环境)的实践推理,对社会复杂系统的认知过程,更是对全球挑战的一种回应方式。因此,在不断深化“超越学科”理念的同时,超学科也表现出对事实、实践及价值观的思考。

(一)以解决问题为目的的知识统一

超学科建立之初,就被认为是一种新的学习和解决现实世界问题的方法。研究表明,由于世界的复杂性,任何一门学科或专业都没有能力有效地处理世界性的难题。②Lawrence,R.J.Housing and Health: from Interdisciplinary Principles to Transdisciplinary Research and Practice[J].Futures,2004,36(04): 487-502.而跨学科、交叉学科的兴起与发展也没有逃脱以学科为单元的研究框架。因此,超学科的出现真正跨越了学科边界,在以解决问题为导向的准则下,考虑到了问题产生背景的系统性与多样性,引入学科范围之外的知识,创造了新的知识空间。

实际上,超学科能够解决的问题范围,既能够是区域性问题,也能是全球性问题。特别是当问题的本质存在争议时,超学科可以帮助确定其最核心的重大问题及其所涉及的具体研究问题。而在解决问题的过程中,超学科不仅是多种研究形式的整合,也是加强知识关联的具体方式,③Mittelstraß,J.Transdisziplinarität wissenschaftliche Zukunft und institutionelle Wirklichkeit[M].Konstanz: UVK,2003:18-23.有助于产生解决问题的知识。于此,实现超越学科的“知识统一” (Unity of Knowledge),成了超学科解决复杂问题的重要手段。知识统一是指超越了任何学科的知识结构,是一种在特定背景下的知识协商,具有混合性、非线性和反思性。④Klei,J.T.Prospects for Transdisciplinarity[J].Futures,2004,36(04): 515-526.巴勃罗·蒂加尼(Pablo Tigani)曾形象地表述,“超学科是一种将多种科学汇入在一个人身上的艺术。超学科是受过各种学科培训的科学家。这个人将他所有的知识拧成一根粗线,用于解决问题(其中还包含许多子问题)。因此,超学科执行者所做的决定,是唯一从全局考虑,制定问题的解决方案,且不会遗漏任何线索”。⑤Bhan,N.A Change of Perspective and A Whole New Set of Metaphors[EB/OL].[2021-09-04].http://nitibhan.com/2021/08/26/czarniawska-on-perspective-and-a-whole-new-set-of-metaphors/.

这里所强调的知识已经与问题本身发生了联系,可分为三大类。第一类问题与系统知识相关,涉及当前问题产生的原因及其未来发展;第二类问题与目标知识相关,涉及那些价值观和规范可用于形成问题解决的过程目标;第三类问题与可转换知识相关,是指存在问题的环境要如何转换和改进。由于超学科要解决的问题具有复杂性,因此在解决问题时,超学科也要处理不同利益方对其观念的分歧。如此,抽象知识和特定(案例)知识相互关联与实践,才能促进多方(超学科合作方)共同利益的发展。①Hadorn,G.H.,Hoffmann-Riem,H.,Biber-Klemm,S.,Grossenbacher-Mansuy,W.,Joye,D.,Pohl,C,,Wiesmann,U.,Zemp,E.Handbook of Transdisciplinary Research[M].Dessau: Springer,2008: 10-25.

此外,超学科也适用于重新探讨那些传统方法已经讨论过的问题。与传统的方法相比,超学科研究更加关注问题本身的复杂性、系统性,这也造成了在重新解决(旧有)问题时,所需资源(知识)的需求量比以往更高,其结果的附加值也就更大。②OECD.Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research[R].OECD,2020(88): 23.

(二)以实现公共利益为导向的跨界融合

在解决复杂问题的过程中,超学科承认世界的复杂性,处理具有复杂性和异质性的全球问题,如全球变暖、能源资源、公共卫生等,③Lawrence,R.J.Housing and Health: from Interdisciplinary Principles to Transdisciplinary Research and Practice[J].Futures,2004,36(04): 487-502.并在不确定的研究背景下,挑战知识的专业化与碎片化,捍卫人类发展进步的共同利益。这已超出了跨学科所讨论的研究属性及其伦理范畴。因此,超学科本身更能体现出社会公共利益属性。

解决关乎人类福祉的社会问题是超学科存在的重要使命之一,特别是当前所面临的全球问题使得任何国家、任何领域的人民都不能置身事外。④人民网,中国共产党新闻网.习近平谈气候变化: 任何一国都无法置身事外[EB/OL].[2021-10-07].http://cpc.people.com.cn/xuexi/n/2015/1125/c385474-27855317.html.例如,新型冠状病毒的蔓延严重影响到人类的健康和社会经济福祉,也凸显出人口稠密的大型城市的脆弱性。此时的科学被置于抗击病毒的最前沿,来自不同领域和不同国家的科学数据、信息和专业知识迅速整合,为决策者们提供了应对新冠疫情的信息。但矛盾的是,开发并测试有效的治疗方法和疫苗,并不会同时阻止疫情造成的社会经济的大规模破坏。决策者们必须在二者间做出艰难的选择,以平衡公共卫生和经济发展的需求。因此,研究专家、政策制定者和公民之间的信任对于做出这些选择至关重要,而超学科研究建立了一种促进不同知识和实践相结合的机制,维护了这种信任,并制定了长期适用且有效缓解的解决方案。⑤Nicolescu,B.In Vitro and in Vivo Knowledge-methodology of Transdisciplinarity[M]// Nicolescu,B.Transdisciplinarity: Theory and Practice.NJ: Hampton Press,2008: vi-vii.

在制定解决方案的过程中,建立解决问题的共同愿景,找到不同领域间的共同语言,权衡知识的选择,⑥Hadorn,G.H.,Hoffmann-Riem,H.,Biber-Klemm,S.,Grossenbacher-Mansuy,W.,Joye,D.,Pohl,C.,Wiesmann,U.,Zemp,E.Handbook of Transdisciplinary Research[M].Dessau: Springer,2008: viii.决定了超学科发展的行动方式。它超越了将知识和研究方法从一门学科转移到另一门学科的合作方式,更为重要的是,其研究与合作是学术与非学术领域间的思想交互,以及学科与非学科领域(政府、企业及民间机构)间的跨界融合。这一行动方式解决了由于学科碎片化导致的知识应用的被动,搭建了满足社会发展需求的知识双向迁移路径,即拓展了学科的认知边界,服务了利益相关者对知识转化的诉求。

此外,基于超学科的空间视角,尼科莱斯库也总结道:“学科之间和学科之外的空间内充满了信息。学科研究关注的是同一层面的现实研究,超学科则关注多个现实层面同时行动所产生的动态情境”。①Nicolescu,B.In Vitro and in Vivo Knowledge-methodology of Transdisciplinarity[M]// Nicolescu,B.Transdisciplinarity: Theory and Practice.NJ: Hampton Press,2008: vi-vii.这一动态的发生需要跨界融合得以实现。因此,在解决全球问题的过程中,超学科将利益相关者(包括受学科研究影响的人和社区的利益相关者)纳入研究的目标和策略中,以便更好地提升研究成果的社会服务价值,其目标是了解现实世界,弥合研究与决策过程中的知识差距。这也导致跨界融合的方式受制于多方目标的驱动,包括科学的好奇心、社会价值观、实际需求等。②Hadorn,G.H.,Hoffmann-Riem,H.,Biber-Klemm,S.,Grossenbacher-Mansuy,W.,Joye,D.,Pohl,C.,Wiesmann,U.,Zemp,E.Handbook of Transdisciplinary Research[M].Dessau: Springer,2008: viii.

(三)以民众参与为契机的协同合作

与跨学科、交叉学科间的学术性、专业性合作不同,超学科强调,科学家与社会利益相关者进行对话并相互学习,且与非学术专业人员共同致力于认识和理解社会问题的性质,确定并设计未来的行动偏好。这已经成为科学社会化进程的一部分。③Nowotny,H.The Need for Socially Robust Knowledge[J].TATuP,1999,8(03): 12-16.在知识生产的社会背景中,有一些值得关注的变化,一是大多数国家中,接受高水平教育的人口比例持续攀升;二是信息技术让人们能够获得更多信息,这意味着教育和知识比以往任何时候都更加社会化。④Nowotny,H.,Scott,P.,Ginnons,M.Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty[M].Cambridge:Polity Press,2001: 471.因此,“受教育人群”逐渐成为知识生产领域的一个特征。

另一个特征是当代社会科学中学术权威的“丧失”。一部分是由于民众教育水平的提高,导致知识的社会分配不再是学者们的专属领地;另一部分是由于以往科学中未能充分解决复杂的、不确定的问题,也导致了对科学垄断权威的挑战。⑤Funtowicz,S.O.,Ravetz,J.R.Science for the Post-normal Age[J].Futures,1993,25(07): 739-755.这种权威的丧失被描述为“公众信任危机”,⑥Wynee,B.Creating Public Alienation: Expert Cultures of Risk and Ethics on GMOs[J].Science as Culture,2001,10(04): 445-481.并为其他(非学术领域)知识在超越学科中获得合法性应用提供了机会。也就是说,在学术和非学术领域的驱动力加持下,传统学科知识的主导地位已经受到了动摇,而多样化的非专业知识和本土知识却得到了更大的重视。⑦同本页⑥。

实际上,人们对科学是否能够提供所有答案,能够提出“对的问题”的能力缺乏信心,导致越来越需要将民众的观点纳入决策的过程,也希望在解决问题、做出决策的过程中,科学专家和民众能够达成“共同的愿景”。⑧Bruce,D.M.A Social Contract for Biotechnology: Shared Visions for Risky Technologies?[J].Journal of Agricultural and Environmental Ethics,2002,15: 279-289.与此同时,在全球化进程中,市场的主导地位削弱了民族国家的霸权,并越来越强调民间团体(Civil Society)的作用,视其为现代民主国家参与者。①Lupel,A.Tasks of a Global Civil Society: Held,Habermas and Democratic Legitimacy Beyond the Nation-State[J].Globalizations,2005,(1): 117-133.由此可见,随着接受教育程度的提高,民众或非学术利益相关者在生产和使用知识过程中的参与度也提高了。

民众的参与是超学科创造新知识、“回归科学”的驱动力,②Nowotny,H.,Scott,P.,Ginnons,M.Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty[M].Cambridge:Polity Press,2001: 50.也为知识的合作生产提供了新机遇。对于那些推动超学科发展的理论家来说,超学科研究的核心问题是“人在知识中的定位”。③Gibbons,M.,Nowotny,H.The Potential of Transdisciplinarity[M]// Klein,J.T.,Häberli,R.,Scholz,R.W.,Grossenbacher-Mansuy,W.,Bill,A.,Welti,M.(Eds.).Transdisciplinarity: Joint Problem Solving among Science,Technology and Society,An Effective Way for Managing Complexity.Basel: Birkhauser Verlag,2001: 75.从外部来看,民众参与对知识是有需求的,这种需求具有回应性、相关性,且是以问题为中心的。此外,无论是从自下而上(如受过良好教育但对科学缺乏信心的民众),还是自上而下(如研究人员和政府认识到外行建议对决策质量的价值)的角度来看,在知识创造、政策审议等方面,民众参与的需求量愈来愈大。这意味着知识的生产方式要通过协商、审议和参与,并形成了一个专业与非专业相互学习的理念。④Scholz,R.W.,The Mutual Learning Sessions[M]// Klein,J.T,Häberli,R,Scholz,R.W.,Grossenbacher-Mansuy,W.,Bill,A.,Welti,M.(Eds.).Transdisciplinarity: Joint Problem Solving among Science,Technology and Society,An Effective Way for Managing Complexity.Basel: Birkhauser Verlag,2001: 117-129.

四、作为现实的超学科应用

超学科的现实应用是知识生产对高等教育转型的切实诉求,也是知识经济对可持续发展的理念回应。尽管知识经济与可持续发展间存在着必然的联系,但前者强调主体经济的转型,后者强调社会、经济与环境三者的协调发展。这也极大地影响了超学科的教育落地与研究适用。

(一)知识经济背景下的超学科教育

实际上,“知识经济”(Knowledge Economy)与“超学科”是同一时代出现的两种对复杂社会的认知,指一种依赖于人力资本和专有技术等无形资产(工人知识、知识产权等)的经济。⑤CFI.What is the Knowledge Economy?[EB/OL].[2021-09-25].https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/knowledge-economy/.1966年,彼得·德鲁克(Peter Drucker)出版的《有效执行官》(The Effective Executive)首次提出了知识经济这一概念,并在1969年出版的《不连续性时代》 (The Age of Discontinuity)中进一步推广。⑥同本页⑤。随着产业变革的加快,知识经济已成为全球经济活动的重要组成部分,且正在成为全球资本的一个特征。

在知识经济背景下,知识创新与知识服务愈来愈多地被各国政府视为经济增长和国际竞争力的核心。这一趋势标志着全球知识生产的一种新转变,即从依赖初级生产和自然资源、制造业和工业生产,转向知识的生产、贸易和应用。①Liu,P.,Chen,W.,Tsa,C.An Empirical Study on the Correlation between Knowledge Management Capability and Competitiveness in Taiwan’s Industries[J].Technovation,2004,24 (12): 971-977.同时,知识正在以两种方式为国际经济发展做出贡献。一是重塑现有的制造业、服务业和初级产业,为其增值;二是创造新产业和“知识密集型商业活动”。②Sheehan,P.J.,Pappas,N.,Tikhomirova,G.,Sinclair,P.Australia and the Knowledge Economy: An Assessment of Enhanced Economic Growth Through Science and Technology[M].Melbourne: Victoria University of Technology-Centre for Strategic Economic Studies,1995: ii.面对这一重大转变,人们对发展超学科的需求和热情持续升温,各学科的实践者和理论家们积极呼吁,要摆脱学科束缚促进超学科发展。这一发展理念已被各国政府、非政府组织、产业界所接受,③International Centre for Transdisciplinary Research.Transdisciplinarity: A New Vision of the World[EB/OL].[2021-08-23].https://ciret-transdisciplinarity.org/transdisciplinarity.php.并渗透到了大学教育中。

目前,知识经济正在挑战当代大学在社会中的作用,大学不再被简单地视为知识生产和知识传播的场域,而是要发挥“第三角色”(Third Role),鼓励将其知识和能力应用于经济增长中,并解决产业发展的问题。④Gunasekara,C.The Third Role of Australian Universities in Human Capital Formation[J].Journal of Higher Education Policy and Management,2004,26(3): 329-343.但作为影响超学科发展的内驱力,大学组织不仅要克服学科惯性造成的紧张局势,适应基于新设备和新技术开展的合作,也要在学科边缘(Disciplinary Margins)开展创造性活动,调整学科组合以解决社会新问题,服务新产业等。因此,超学科已被视为教育可持续发展的一种适应性强的学习方式,用以解决真实的、复杂的、与社会相关的问题。特别是当科学逻辑之间存在高度差异化时,超学科教学合作显得尤为重要。例如,工程和社会科学之间,旨在实现知识实践与产业需求间的相对平衡。⑤Merck,J.,Beermann M.The Relevance of Transdisciplinary Teaching and Learning for the Successful Integration of Sustainability Issues into Higher Education Development[M]//Filho,W L,Brandli,L,Kuznetsova,O,Paço,A.M.F.D.Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level.Dessau: Springer,2015: 14.

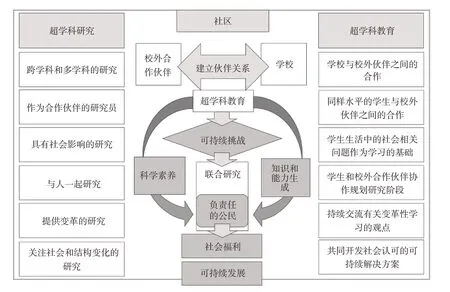

具体而言,学生有机会进入社会,接触现实问题,与校外合作者一起开发解决方案,并在知识与问题间达成一种默契。因此,超学科的教育培养过程不仅包括了学生与教师,也包括了科学家及校外各领域(政治、经济、生态等)的合作伙伴。学生将与教师和校外合作者一同规划研究内容与培养方案,并在培养的过程中接受合作者的共同指导(见图2)。特别是在产业领域,这类研究既是学术(或应用)研究,也是产业生产(或科技孵化)。其研究或生产的主导权可以是学生、教师,或是校外合作者,形成多主体参与下的超学科教育环境。⑥Shaw,C.,Brady,L.,Davey,C.Guidelines for Research with Children and Young People[Z].NCB Research Centre,2011(03):20.需要强调的是,无论是超学科研究合作还是教育合作,均提供了事物发展所需的能力,例如,反思自己与他人的观点,提升批判性思维的能力等,这也符合教育可持续发展的主张。①Stauffacher,M.,Flüeler,T.,Krütli,P.,Scholz,R.W.Analytic and Dynamic Approach to Collaboration: A Transdisciplinary Case Study on Sustainable Landscape Development in a Swiss Prealpine Region[J].Systemic Practice and Action Research.2008,21(06): 409-422.因此,联合开展对现实问题的研究,能够培养受众群体的科学素养,在协作过程中促进相关利益者相互学习,加强知识和观点的交流,推动变革性知识的产生。②Sipos,Y.,Battisti,B.,Grimm,K.Achieving Transformative Sustainability Learning: Engaging Head,Hands and Heart[J].International Journal of Sustainability in Higher Education,2008(09): 68-86.这种行动也支撑着知识经济在新格局中可持续性发力,服务社会的可持续性转变。

图2 从超学科研究到超学科教育

(二)可持续发展背景下的超学科研究

知识经济强调其发展可持续的重要性,而“可持续发展”作为一个战略概念出现在1987年的世界发展委员会(World Commission on Environment and Development)中,则是众多经济体的共识和目标。在复杂社会环境下,可持续发展意味着经济发展、社会平等与环境保护三大支柱之间的融合,也纳入了多样文化与政治制度的思考。③Jednak,S.,Kragulj,D.Achieving Sustainable Development and Knowledge-Based Economy in Serbia[J].Management,2015(75): 3-4.但对超学科影响最大原因之一是生态经济学对可持续发展的解释,即通过整合自然系统、人类价值观、健康和福祉来改进经济,促进可持续发展。①Jednak,S.,Kragulj,D.Achieving Sustainable Development and Knowledge-Based Economy in Serbia[J].Management,2015,75:3-4.

生态经济学视角下的可持续发展理念,关照到了人与社会、与环境的可持续性发展,也引发了一场有关环境问题和可持续发展的争论。众所周知,生物学、地质学、水文学、地理学、考古学等学科的研究已经产生了几个世纪,且已经创造并获得了大量的知识和理论。但直至近些年,研究人员才意识到需要连接不同的学科知识,重新了解环境的复杂性及其要素间的关联性,尤其是在寻求环境可持续发展方面。②Jednak,S.,Kragulj,D.Achieving Sustainable Development and Knowledge-Based Economy in Serbia[J].Management,2015(75): 5.如果说,这种连接本身属于跨学科领域范畴,那么,可持续发展理念的加入,又引起了人们对自然科学和社会科学联姻的关注,③Meppem,T.,Gill,R.Tony,Roderic.Planning for Sustainability as a Learning Concept[J].Ecological Economics,1998,26(02):121-137.开始争论超越学科、超越领域、超越认知的重要性。

这场争论导致了超学科概念的演变,它偏离了多学科、跨学科的科学视角,超越了以研究为驱动力的社会需求,形成了科学与社会之间的合作关系。④Costanza,R.A Vision of the Future of Science: Reintegrating the Study of Humans and the Rest of Nature[J].Futures,2003,35(06): 651-671.因此,受问题影响的主观意志(人的观点)和背景知识变得越来越重要,并导致民间团体越来越多地参与到研究过程中。⑤Scholz,R.W.,Gerald Steiner,G.The Real Type and Ideal Type of Transdisciplinary Processes: Part II-What Constraints and Obstacles Do We Meet in Practice?[J].Sustainability Science,2015(10): 653-671.实际上,“超学科”和“可持续发展”之间的相关性已经得到广泛认可。有证据表明,超学科与可持续性问题之间存在密切联系,以期在复杂的社会背景下,找到解决问题的方法。其前提是,超学科从一开始就要立足于可持续发展(现实)问题,从不同学科的角度进行探索,寻找综合而有效的解决方案。⑥Scholz,R.W.,Gerald Steiner,G.The Real Type and Ideal Type of Transdisciplinary Processes:: Part I - Theoretical Foundations[J].Sustainability Science,2015(10): 527-544.这也使得传统的学科研究行为,转变为更具包容性的超学科研究。

超学科的研究价值也得到了越来越多的认可,科学界也出现了一种新声音,即科学需要变得更具社会责任感,要以跨学科和超学科的方式研究问题,⑦UNESCO.Shaping the Education of Tomorrow: 2012 Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development[R].UNESCO,2012: 28.探讨其可持续发展。所谓科学的社会责任,就是要考虑受问题影响的人的需求、经验和价值观,并从“独立研究”(Research on People)转向“合作研究”(Research with People)。这意味着科学家应该将社会(民众)视为平等的伙伴,社会问题视为研究的问题。这也是可持续性发展非常重要的特征之一。因此,超学科研究成了合作者或利益相关者相互学习的过程,从单向输出(自上而下)的信息流,转变为能够打通所有相关系统的研究。⑧同本页⑥。

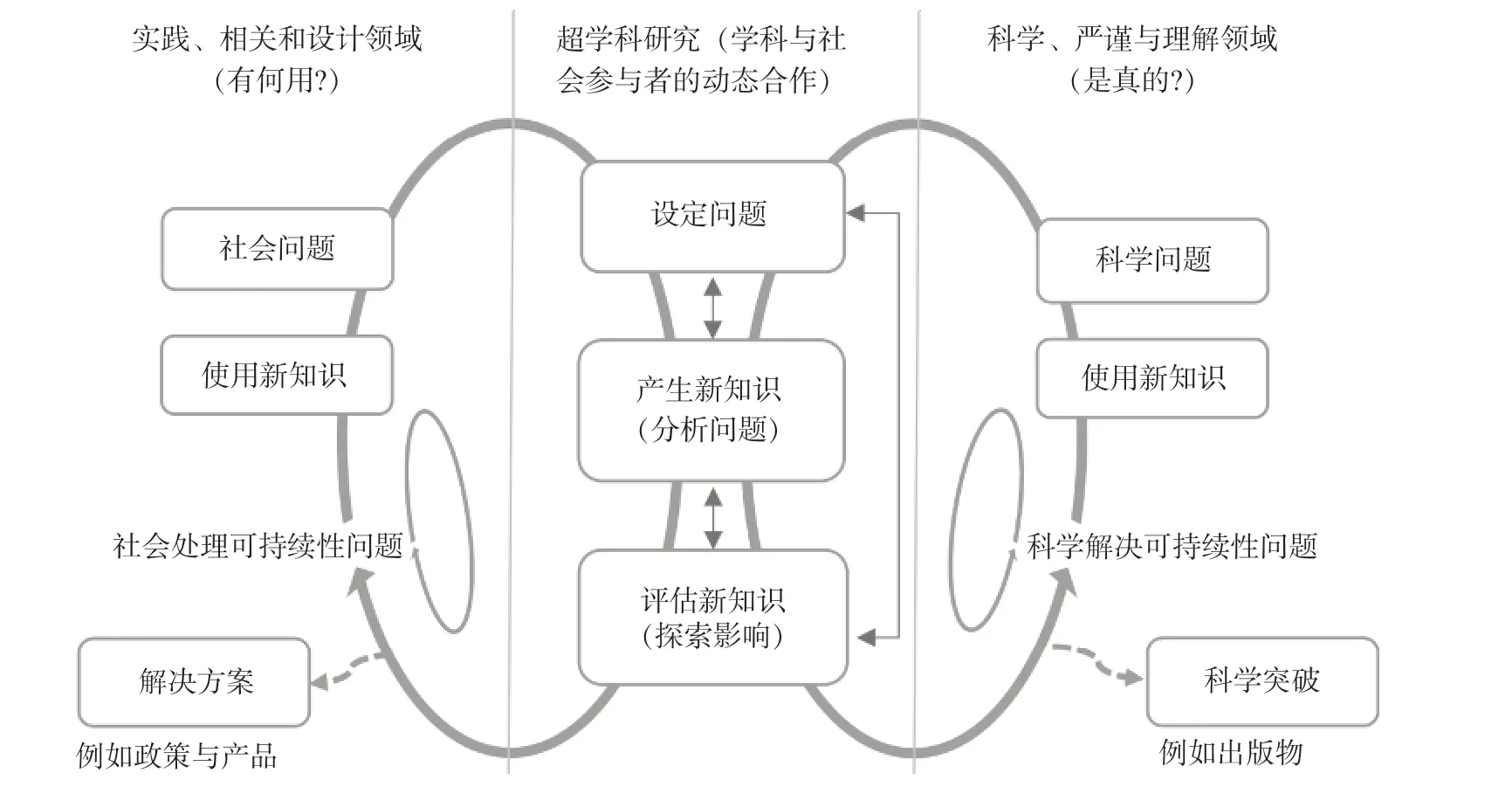

而在可持续发展背景下,超学科的研究方法也变得尤为重要。无论是1987年联合国发布的《布伦特兰报告》(Brundtland Report),还是2015年,联合国可持续发展目标 (Sustainable Development Goals)的提出,都强调了可持续发展“需要系统而综合性方法,参与的包容性,来解决(全球)相互关联的发展问题”。欧盟委员会(European Commission)也认可了超学科研究的重要性,即能够应对当前和未来的挑战,创造可持续的、能够被社会接受的解决方案,这成了“地平线2020”(Horizon 2020)计划的一部分。①Kubisch,S,Parth,S,Deisenrieder,V,Oberauer,K,Stötter,J,Keller,L.From Transdisciplinary Research to Transdisciplinary Education—The Role of Schools in Contributing to Community Well-Being and Sustainable Development[J].Sustainability,2021,13(01): 2.而这种观念又反哺了超学科的研究与合作。许多学者通过设计不同的模型,解构其与科学和实践各自领域的区别,试图解构超学科的本质,探讨它在研究项目或实践中的范式转变,以期回应社会的系统性和复杂性,更好地解决可持续发展中的现实问题。(见图3)。

图3 典型的交互式和迭代超学科研究项目概念模型

五、小结

超学科作为一个概念的出现与发展,是知识经济进入新常态的必然要求,也是构建一流学科可持续发展体系的历史选择,其目的是为了了解世界的复杂性,强调“超越、突破和转变,它是批判性的、整合性的和重构性的,其涵盖的内容也更宽泛、更外生”。①European Commission.Responsible Research & Innovation[EB/OL].[2021-07-18].https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation.在我国一流学科建设的过程中,学科群建设,学科高原与学科高峰建设等行动举措依旧不能从根本上满足学科知识对社会服务与战略支撑的要求,造成了基础研究不够前沿,应用研究不接地气,科研工作的定位和方向不清晰,研究成果偏重于追求发表论文等,大学对产业界关键技术创新的支撑能力亟须进一步提高。②Alvargonzález,D.Multidisciplinarity,Interdisciplinarity,Transdisciplinarity,and the Sciences[J].International Studies in the Philosophy of Science,2011,25(04): 388-389.因此,不管是从学科建设的角度、还是从战略发展的角度来看,超学科都能为我国一流学科建设的务实和落地,提供新视角。

从概念上来看,超学科既是一种特定的超越学科研究,涉及科学和非科学的资源共享与合作实践。同时,它是一种新的学习和解决问题的形式,涉及不同社会机构间的合作,为学科专家与社会机构人员提供了一个新的对话方式。③张泽,陈云敏,严建华,朱敏洁.新形势下一流学科如何建——学科建设与产业创新良性互动[N].光明日报,2020(10): 15.这种新的方式被用来共同设计解决问题的方案,以期解决相互交织的错综复杂的社会问题。④Nègre,A.A Transdisciplinary Approach to Science and Astrology[EB/OL].[2021-09-03].http://cura.free.fr/quinq/02negre2.html.因此,一流学科的建设过程中,不仅要聚焦“现实世界”的问题,强调问题的特定情景和背景,不断发展解决问题的方法论,并创造迭代和反馈的过程,也要加强学科研究者与外部参与者之间的合作。⑤Regeer,B.Transdisciplinarity[EB/OL].[2021-09-03].http://www.bio.vu.nl/vakgroepen/bens/HTML/transdiscipliNl.html这种通过协作回应并解决问题的潜力,使超学科在适应新知识格局、应对全球挑战方面具有很大的优势,也会对我国一流学科建设服务国家战略发展产生多种影响。

除了对问题的解决、知识格局的重构等方面有直接影响外,超学科对社会影响还包括另外五个方面:一是在公民、利益相关者和学术界之间产生新的关系;二是在合作伙伴和终端用户之间产生新能力;三是形成一个社会对话空间,该空间可以发现知识隐含的价值和观点;四是给予利益相关者权力,参与社会问题的解决,并获得启发;五是阐释与公平有关的问题。需要强调的是,一些由超学科研究引起的社会影响难以衡量,其中包括隐藏在态度或能力下的无形变化,项目范围之外的级联影响(Cascading Impacts),或超越其时间框架的长期过程等。⑥Wickson,F.,Carew,A.L.,Russell,A.W.Transdisciplinary Research: Characteristics,Quandaries and Quality[J].Futures,2006,38(09): 1046-1059.

超学科的出现并不具有自发性,它需要一些超越性的成分,如之前所强调的,更关注学科知识与其它领域知识的融合,并在合作中产生新的洞见与知识,但在其应用的过程中也出现了新问题。一是在开展超学科研究的过程中,知识共享意味着对知识产权(或主权)的放弃;二是要考虑专业人士和非专业人士的实际能力,及其相互之间的匹配程度;三是,在鼓励大学开展超学科研究或超学科教育的过程中,有必要考虑与之相配的教学能力与教学水平,以及与校外伙伴之间的合作关系;四是在复杂系统关系中的合作,也加重了学生、教师与校外伙伴之间的交流成本,且非常耗时。①OECD.Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research[R].OECD,2020(88): 23.这些问题的出现,也说明了从学科逻辑向超学科逻辑转变,不可能一蹴而就。超学科的发展与应用还需逐步、务实地思量。