紧扣知识本质,建构分数概念

2022-05-07朱建玲朱小平

朱建玲 朱小平

摘要:在分数知识中,“分数的意义”属于数学核心知识,主要引导学生抽象出单位“1”的概念,概括分数的意义,认识分数单位。《分数的意义》一课教学,依照分数概念的要素确立认知序列,按照认知活动的侧重精选学习素材,观照学生的认知特点确定学习方式。

关键词:《分数的意义》;知识本质;分数概念

本文系全国教育科学“十三五”规划2020年度教育部重点课题“小学数学核心知识建构的教学研究”(编号:DHA200370)的阶段性研究成果。《分数的意义》一课的教学内容是苏教版小学数学五年级下册第52页的例1及相应的练习,教学目标确定为:(1)初步理解单位“1”和分数单位的含义,从平均分和度量两个角度,经历分数意义的抽象概括过程,进一步理解分数的意义和分数单位的含义;(2)在建构分数意义的过程中,进一步培养分析、综合、抽象、概括的能力,发展数学思考;(3)在解释实际情境中分数所表示的意义等活动中,进一步体会分数的应用价值,感受分数与生活的联系,增强学习数学的兴趣。教学过程及评析如下:

一、教学过程

(一)揭示单位“1”,归纳分数的意义

1.认识单位“1”

师每到新的一年,中國邮政都会发行当年的生肖邮票。一起来看,这是今年发行的虎年邮票。(出示1枚邮票)1枚邮票可以用自然数几来表示?

生1。

(教师板书:1。)

师(出示2枚邮票)现在是几枚?也就是几个1?

生2个1。

师2个1就是——

生2。

师(出示3枚邮票)现在呢?

生3,3个1是3。

师在集邮爱好者眼里,还有一种邮票特别珍贵。一起来看,(出示4枚邮票)它是由4枚同样的邮票连在一起的四方联。这时,你觉得可以用哪个自然数表示?

生可以用4表示。

生我觉得也可以用1表示,因为4枚邮票是连在一起的,是一个整体。

(教师板书:一个整体。)

师你思考的角度与众不同,那么这时的1和以前我们所认识的1一样吗?

生不一样,现在是一个整体,原来是一个物体。

师说得真好!

(板书:一个物体。)

师既然这样,一起来看,(出示8枚邮票)把1张四方联看作“1”,那么这些邮票用几来表示呢?

生用2来表示。因为把4枚邮票看作“1”,现在有2个这样的“1”,当然就是2了。

师(出示12枚邮票)现在呢?

生应该用3来表示。

师在这里,4枚邮票所看作的“1”,其实就成了计数的单位。我们把这样的“1”又叫作单位“1”。

(补充板书:单位。)

师其实,除了可以把“4枚邮票”这样由一些物体组成的一个整体看作单位“1”,(补充板书:一些物体)我们以前研究的一个物体、一个计量单位和一些物体也都可以看作一个整体,用自然数1来表示。通常,我们把它们都叫作单位“1”。

(补充板书:一个计量单位。)

[思考:在苏教版小学数学教材中,学生是分三次认识分数的,分别安排在三年级上册、三年级下册和五年级下册。在三年级两次认识分数的教学中,学生需要理解分数既可以表示把一个物体或一个图形平均分得到的结果,也可以表示把一些物体看作一个整体平均分得到的结果。这里,以单张邮票和四方联邮票为学材,让学生理解4枚邮票所看作的“1”,实际上相当于一个计数单位,由此引出单位“1”的概念。]

2.借助单位“1”理解分数的意义

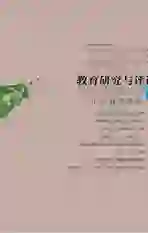

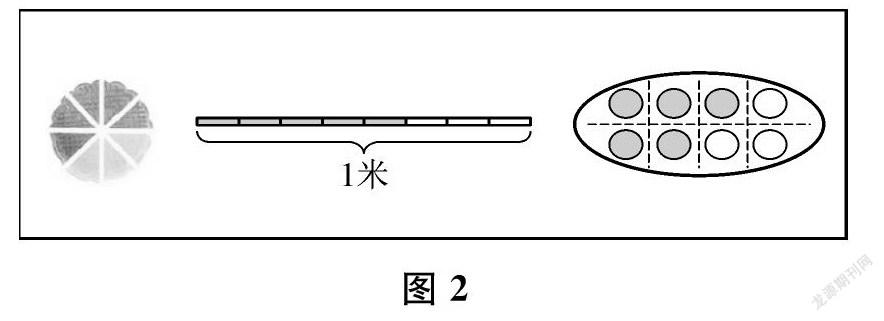

师(出示图1)一起来看大屏幕,认识吗?它们能被看作单位“1”吗?说一说这里分别把什么看作单位“1”。

生一块月饼,1米,8个圆组成的整体。

师(出示图2)把这些单位“1”平均分,会得到什么?

生分数。

(教师板书:分数。)

师那涂色部分分别是单位“1”的几分之几呢?在学习单上写一写。

(学生写。)

师谁来说说第一幅图?

生把一块月饼平均分成8份,取其中的5份,就是58。

师没错。今天我们认识了单位“1”,那么在交流这个分数时,可以说“把一块月饼看作单位‘1’,平均分成……”,谁来试试?

生把一块月饼看作单位“1”,平均分成8份,涂色部分是5份,涂色部分是这块月饼的58。

师同桌互相说一说。

(学生说。)

师剩下的两幅图呢?

生把1米看作单位“1”,平均分成8份,涂色部分是5份,涂色部分是1米的58。

生把8个圆组成的整体看作单位“1”,平均分成8份,涂色部分是5份,涂色部分是这些圆的58。

师同学们说得都非常准确!继续观察这几幅图和分数,什么相同?什么不同?

生都表示58。

生物体不同。

师物体不同,也就是单位“1”——

生(齐)不同。

师单位“1”各不相同,为什么涂色部分都可以用58表示呢?

生因为它们都是把单位“1”平均分成8份,表示这样的5份。

师是啊,不管单位“1”是什么,只要是把单位“1”平均分成8份,表示这样的5份,就可以用58表示。

[思考:本环节特意创设了三幅图的情境。这三幅图的单位“1”不同,但都是把单位“1”平均分成8份,表示这样的5份,所以都可以用分数58表示。这样的设计可以让学生在比较中进一步理解分数的产生与平均分的份数以及表示的份数密切相关。]

3.在比较中归纳分数的意义

(1)单位“1”不同,可以表示相同的分数

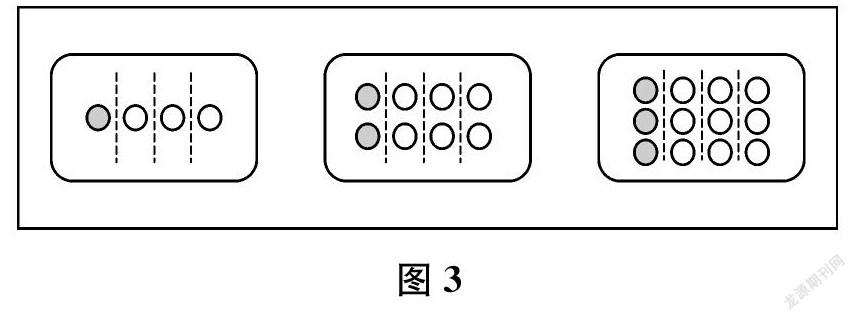

师刚才,同学们借助单位“1”深刻理解了58的意义。接着,(出示图3)我们来看这几幅图,看看它们分别把什么看作单位“1”,涂色部分各是单位“1”的几分之几。在学习单上写一写,写完后比一比,你有什么发现?

生第一幅图的涂色部分用14表示,这里把这些圆看作单位“1”,平均分成4份,涂色部分表示这样的1份,所以涂色的圆表示总数的14。

生第二幅图的涂色部分也用14表示,这里把这些圆看作单位“1”,平均分成4份,涂色部分表示这样的1份,所以涂色的圆表示总数的14。

生第三幅图的涂色部分还是用14表示,这里把这些圆看作单位“1”,平均分成4份,涂色部分表示这样的1份,所以涂色的圆表示总数的14。

生我发现这里都是用14表示涂色部分,但是每一幅图中涂色的圆的个数不一样。

师这是为什么呢?

生因为这里的单位“1”所包含的圆的个数不一样。单位“1”越大,它的14就越大;单位“1”越小,它的14就越小。

师从同学们的交流中不难看出,理解分数时要关注单位“1”。

(2)单位“1”相同,可以表示不同的分数

师(出示图4)这一回,单位“1”一樣吗?

生一样。

师涂色三角形又是单位“1”的几分之几呢?在学习单上写一写,然后比一比,把你的发现写下来。

生第一幅图的涂色部分用56表示,这里把这些三角形看作单位“1”,平均分成6份,涂色部分表示这样的5份,所以涂色三角形表示总数的56。

生第二幅图的涂色部分用23表示,这里把这些三角形看作单位“1”,平均分成3份,涂色部分表示这样的2份,所以涂色三角形表示总数的23。

生第三幅图的涂色部分用12表示,这里把这些三角形看作单位“1”,平均分成2份,涂色部分表示这样的1份,所以涂色三角形表示总数的12。

生我发现这里的单位“1”都一样,但是平均分的份数不同,涂色的份数不同,表示的分数就不同。

师这样看来,要说清楚一个分数的意义,除了要思考单位“1”是什么,还要思考——

生(齐)单位“1”被平均分成了几份,表示了这样的几份。

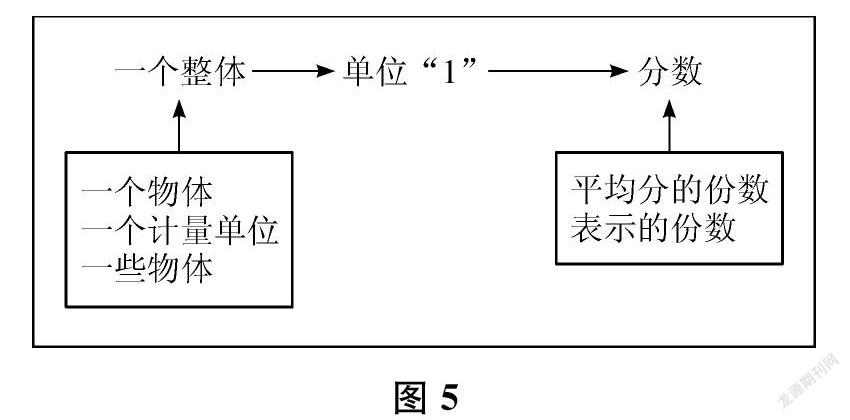

(教师补充板书:平均分的份数、表示的份数。最终形成的板书如图5所示。)

师弄清了这些,也就准确理解了分数的意义。

(教师板书课题:分数的意义。)

[思考:学习分数的意义,学生需要把握三个关键:单位“1”、平均分的份数、表示的份数。基于此,本环节的第一道例题设计了单位“1”不同而平均分的份数和表示的份数都相同的情境,启发学生思考为什么表示的分数相同。第二道例题变换为单位“1”相同而表示的分数不同的情境。学生经历两种情境的对比,能进一步把握分数的意义。]

(二)引入生活情境,多元表征分数的意义

师刚才同学们动手动脑,踊跃发言,非常精彩!在生活中,我们也经常会用到分数。不过,有时单位“1”不像刚才那样“看得见”。现在,你还能理解这些分数的意义吗?

(出示:地球表面有71100被海洋覆盖。指名读一读。)

师谁来说说这里的“71100”表示的意思?

生把地球表面积看作单位“1”,平均分成100份,被海洋覆盖的面积是这样的71份。

师说得非常准确!大家闭上眼睛想一想刚才的画面。

(稍后PPT呈现地球海洋图。随后继续出示:五年级一班学生中,会打乒乓球的占34。指名读一读。)

师这里的“34”是什么意思?

生把五一班学生的人数看作单位“1”,平均分成4份,会打乒乓球的人是这样的3份。

师你能用画图的方式表示出34的含义吗?试一试。

(学生尝试画图表示,教师组织交流。)

生(展示作品,见图6)我用一个圆表示五一班学生的总数,那么涂色部分就表示会打乒乓球的人数。

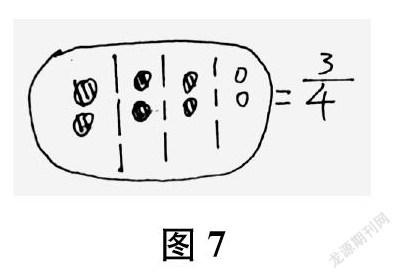

生(展示作品,见图7)我用8个圆组成了一个整体,表示五一班学生的总数,那么涂色部分就表示会打乒乓球的人数。

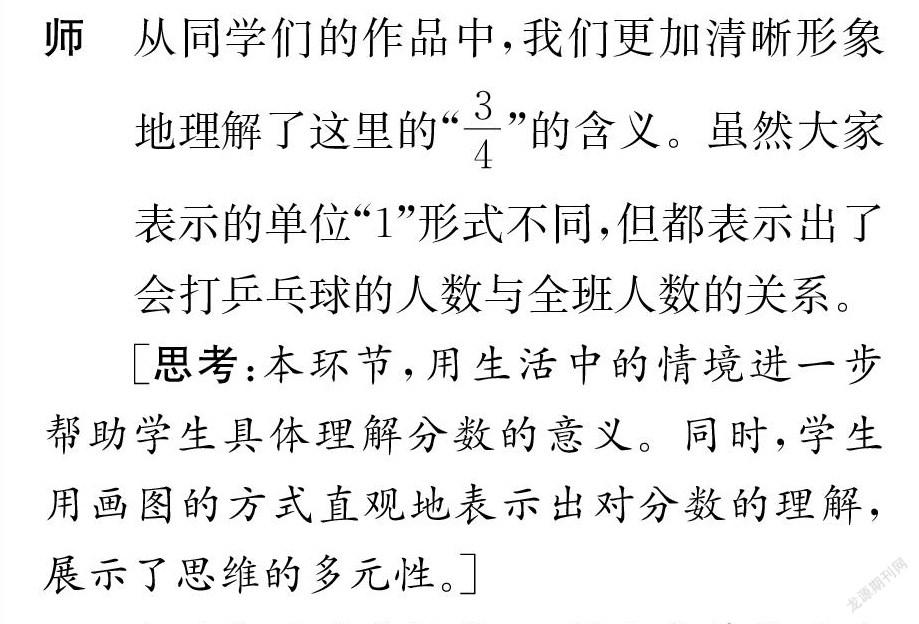

生(展示作品,见图8)我用一条线段表示五一班学生的总数,把它平均分成4份,这样的3份就表示会打乒乓球的人数。

师从同学们的作品中,我们更加清晰形象地理解了这里的“34”的含义。虽然大家表示的单位“1”形式不同,但都表示出了会打乒乓球的人数与全班人数的关系。

[思考:本环节,用生活中的情境进一步帮助学生具体理解分数的意义。同时,学生用画图的方式直观地表示出对分数的理解,展示了思维的多元性。]

(三)基于动手操作,理解分数单位的度量属性

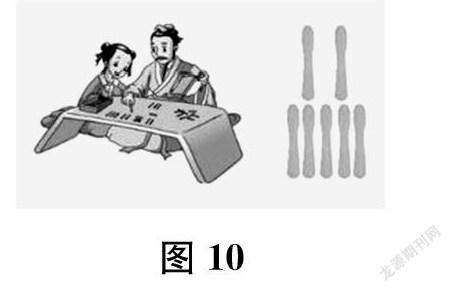

师说到分数,它发展到现在我们书写的样子,经历了漫长的时间。(出示图9)3000多年前,古埃及人在分物体时不能得到整数的结果,于是就用这样特殊的符号表示分数。猜猜这个分数是多少?

(学生猜测。教师揭示“14”,随后出示图10。)

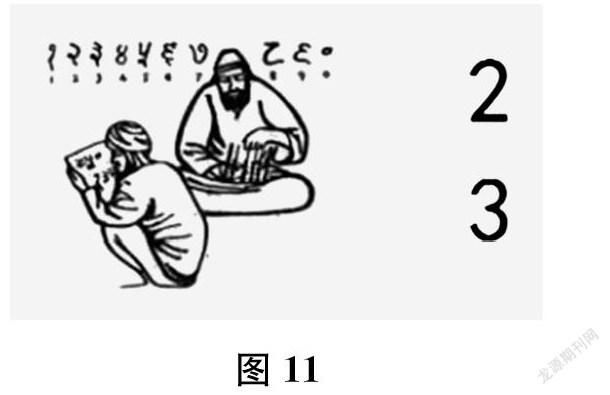

师2000多年前,我国古代最初用算筹表示分数。看一看,这个分数是什么?

生25。

(教师揭示“25”,接着出示图11。)

师后来,印度人发明了数字,他们这样来表示分数。这个是——

生23。

(教师揭示“23”,随后出示图12。)

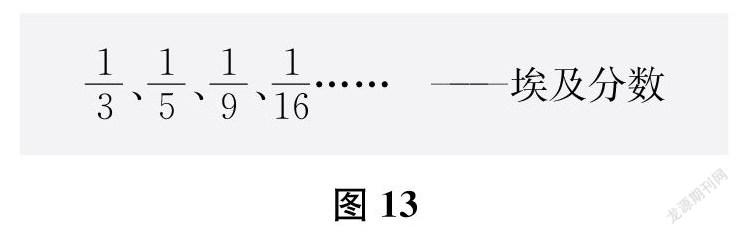

师公元12世纪,阿拉伯人发明了分数线,就把分数表示成现在这样了。从分数的发展史中我们不难看出,埃及是世界上最早使用分数的国家,但古埃及人在进行分数运算时,只使用分子为1的分数,因此这种分数也叫作埃及分数。

(出示图13。)

13、15、19、116……——埃及分数

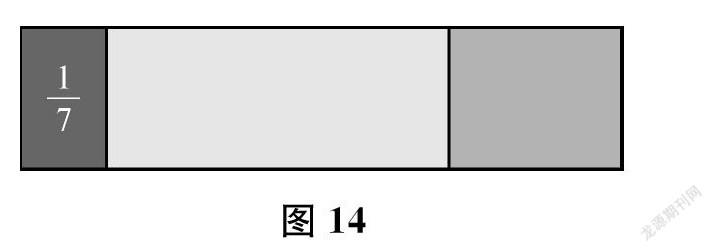

师(出示图14)老师这里有一根彩色纸条,从中你发现埃及分数了吗?

生17。

师是的,红色部分是这根彩色纸条的17。这个17是怎么得到的呢?

生把彩色纸条看作单位“1”,平均分成7份,红色部分表示这样的1份。

师那黄色部分占整张彩色纸条的几分之几呢?估一估。

(学生估。许多学生说是47。)

师你是怎么估的?

生我参考了旁边的红色部分,觉得黄色部分的长大约是红色部分宽的4倍。

师我听明白了,你是用17为参照来估的。打开信封,拿出老师为你们准备的材料,用你喜欢的方法验证是不是47,可以留下你验证的痕迹。

(学生尝试操作后,教师组织交流互动,同步投影展示。)

生我用表示17的红色小纸片量,1个17,2个17,3个17,4个17,黄色部分有4个17,所以是47。

生我是以红色部分为标准折的,发现黄色部分包含了4个17。

师比一比,这些方法有什么相同之处?

生都是以17为标准去数的。

师和自然数一样,分数也有它的计数单位,就是分数单位。

(板书:分数单位。)

师在数学上,我们把单位“1”平均分成若干份,表示这样一份的数叫作分数单位。其实,刚才我们认识的埃及分数就是分数单位。

师47的分数单位是什么?它里面有几个分数单位?

生47的分数单位是17,它里面有4个17。

师17呢?

生17的分数单位是17,它里面有1个17。

师你能再说几个分数单位是17的分数吗?

生67的分数单位是17,它里面有6个17。

……

[思考:前面的环节,侧重从平均分的角度让学生理解分数的意义。其实,分数是在分物、度量等情况下产生的。我们还应从度量的视角设计教学,拓宽学生对分数意义的理解。因此,本环节突出分数单位的意义和价值,强调通过度量或比较得到几个几分之一就是几分之几,也就是突出分数单位的计数单位属性,帮助学生体会分数单位的累加可以形成不同的分数。这里,用一根没有平均分痕迹的纸条制造认知冲突,让学生无法数出“平均分的份数”和“表示的份数”,激发探究的欲望。学生用“量”和“折”的方法得出分数,感受分数的“度量”含义,感悟分数单位是分数的计数单位。]

(四)借助数轴,感受分数单位的累加价值

师(出示数轴,标0、1、2)认识了分数的意义和分数单位,应该说我们对分数的认识又深了一步。老师记得我们在学习整数和小数的时候,可以用直线上的点表示这些数,那分数也能用直线上的点表示吗?

生能。

师通常我们把0到1这一段看作单位“1”,如果把它平均分成7份,这个点就表示17。那表示27的点在哪里呢?

生27里有2个17,所以只要往后再加一段17,那个点就表示27了。

师你是从分数单位的角度来理解的。那如果再增加一个17,现在是几个17?是多少?

生3个17,所以是37。

师这样接着数下去呢?

生47,57,67。

师观察这里的分数,它们有没有相同的地方?

生分数单位都是17。

师不同的地方呢?

生分子不同。

师也就是包含的分数单位的个数不同。刚才,我们从17数到了67,如果再接着数下去,是多少?

生1。

生77。

师77在哪里?

生和1重合。

师那按照这样的思考,再增加一个17,8个17用哪个分数表示呢?

生87。

师像77、87这样的分数,后面我们会进一步研究,不过今天我们已经从中体会到了分数单位的作用。

[思考:通过用数轴上的点来表示分数,进一步从度量的视角强化学生对分数单位的认识,使其理解通过分数单位的累加可以得到不同的分数。除此之外,在学生找到了表示67的点以后,不就此停步,而是引导学生接着数下去,认识到7个17是77,77和1在同一个位置,进而认识到8个17是87。此时,学生对分数的认识已经突破了已有的平均分观念,对大于1的分数也有了认知的基础。]

二、教学评析

在分数知识中,“分数的意义”属于数学核心知识。这部分内容是在学生初步认识分数的基础上教学的,主要引导学生抽象出单位“1”的概念,概括分数的意义,认识分数单位。《分数的意义》一课教学,在确立认知序列、精选学习素材、确定学习方式三个方面具有鲜明的特点和一定的新意。

(一)依照分数概念的要素确立认知序列

分数的产生有两个背景,一个是测量,一个是整数除法计算(也就是平均分)。第一种背景可以理解为:用一个作为标准的量n(度量单位)来度量另一个量,如果量了若干次不能恰好量完,而将n分成若干等份,用其中的一份作为新的度量单位来度量,恰好可以量完,在这种情况下,用分数来表示度量的结果。第二种背景则是将若干数量平均分,如果每一份的计算结果,也就是除法的商无法用整数表示,则可以用分数表示。显然,教材对应第一种背景定义了分数的基本意义:把单位“1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数,叫作分数。因此,教师科学地确立本节课的认知序列:先认识单位“1”,后借助单位“1”理解具体情境中某个分数的意义,再归纳出分数的意义;在此基础上,认识分数单位并体验其度量属性和累加价值。

(二)按照认知活动的侧重精选学习素材

在认识单位“1”时,教师用虎年生肖邮票作为学习素材。邮票类型从单枚到四方联,巧妙地将单位“1”的意指对象从单个完整的物体过渡到了由多个物体组成的一个整体。“在比较中归纳分数的意义”这个环节,教师先后呈现两组图片,旨在让学生直观地感受到“单位‘1’不同,可以表示相同的分数”和“单位‘1’相同,可以表示不同的分数”,从而形成清晰的数学认识——要准确描述一个分数的意义,既要关注单位“1”是什么,还要关注单位“1”被平均分成了几份以及表示这样的几份。如此,学生对分数的意义的归纳也就顺理成章、水到渠成了。此外,有关分数的数学史的适时介绍,尤其是“埃及分数”的补充介绍,可謂神来之笔,既调节了本节课的学习节奏,又让学生对分数单位有了一个先行的且深刻的认知。

(三)观照学生的认知特点确定学习方式

小学生喜欢听故事、画图画,喜欢动手操作,对世界充满好奇和向往。他们受思维水平的限制,认识概念时需要有直观的感受为支撑。教师充分考虑到学生的认知特点,采用恰当的学习方式组织学生开展学习活动。例如,在理解生活情境“五年级一班学生中,会打乒乓球的占34”中的分数时,让学生用画图的形式多元表征“34”,可以帮助他们清晰地解释其所表示的意义。又如,学生仅凭观察就可以轻易地发现分数单位的外在特征是“几分之一”,但对其作为“计数单位”的内在特征,则需要从度量的视角体验和感悟。为此,教师特地为学生准备了装有学习材料的信封,让他们通过量一量或折一折的方法验证黄色部分是不是47。这样的学习方式深受学生喜爱,并且效果非常好。

参考文献:

[1] 刘正松.小学数学核心知识“慢教学”与“长教学”课例研究[J].新课程研究(上旬刊),2018(1).