广西典型生物质燃烧气态污染物排放特征

2022-05-05罗意然韦进毅郭送军陈来国莫招育

罗意然,韦进毅,郭送军*,陈来国,莫招育

(1.广西大学资源环境与材料学院,南宁 530004;2.生态环境部华南环境科学研究所,广东省大气污染控制工程实验室,广州510655;3.广西壮族自治区环境保护科学研究院,南宁 530022)

据统计,我国生物质构成中有51.3%来自秸秆废弃物、13.8%来自林业废弃物。尽管近年来我国陆续推行各类秸秆禁烧政策,但由于秸秆燃烧地点分布繁多复杂、相关部门监管不到位、人们对秸秆燃烧造成的污染缺乏相关意识等原因,秸秆燃烧导致的大气环境污染防治成效并不显著,大多数生物质秸秆都没能得到有效利用,而是被丢弃或在田地低效燃烧。生物质燃烧是大气中气态污染物的一个重要来源,对全球大气环境及气候变化都会产生重要影响。生物质燃烧过程释放的CO、NO、非甲烷总烃(NMVOCs)参与大气光化学反应,是对流层臭氧生成的重要前体物。生物质燃烧排放的醛酮污染物中包含大量有毒有害的甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、苯甲醛等组分,是大气光化学反应的重要组分,也是生成自由基、臭氧的前体物,还会对人体造成危害。

目前关于生物质燃烧产生的污染物尤其是醛酮类污染物的研究较少。在以往的研究中,研究者多是对生物质燃烧排放的颗粒物、多环芳烃(PAHs)开展研究,分析其组分的排放因子及影响因素。如房文旭对秸秆炉灶燃烧排放的PM及PM样品进行了碳质组分和PAHs 的定量分析,得到PM、PM中总碳(TC)的排放因子分别为343.07~494.40 mg·g和364.97~455.84 mg·g;李静姝将 3 种生物质颗粒燃料在自行设计的燃烧采样装置中燃烧,测定PM样品中 17 种 PAHs 及烟气中 CO 和 CO的浓度,得出生物质燃料燃烧产生的PAHs 主要是芘(PYR)、荧蒽(FLT)和菲(PHE)的结论;沈国锋认为秸秆的湿度和燃烧效率是影响颗粒物和PAHs 排放因子的两个最显著的因素。上述研究为我国建立生物质燃烧排放污染物的数据库提供了宝贵的基础数据。然而鲜有针对生物质燃烧排放的醛酮类污染物的研究。此外,研究选取的生物质多来自华中地区、东北地区及长三角地区,如麦秆、棉秆、落叶松等,而对甘蔗秸秆、芭蕉叶等南方地区常见的生物质燃烧排放污染物的研究并不多见。

我国南方气候适宜,农作物生长迅速,生物质资源丰富,以2019 年为例,在南方的广东、广西、云南和海南4 个省或地区,甘蔗和蕉类的年产量就分别占到全国年产量的96.9%和95.1%。由于种植较为分散、露天燃烧难以全面禁止而造成的环境空气污染问题不容忽视。为此,本研究选取了广西地区典型的水稻秸秆、玉米秸秆、甘蔗秸秆、芭蕉叶、竹叶、芒果叶和柚木叶共7 种生物质,利用炉灶对生物质燃烧烟气进行实测分析。对生物质燃烧产生的气态污染物实现有效研究,分析污染物的排放因子、组分特征及化学反应活性,以期为生物质燃烧排放量及排放因子的确定提供更为精确的数据支撑,为生物质燃烧烟气污染防治工作提供科学指导。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

试剂与材料:15种醛酮-DNPH 混标(上海安谱实验科技股份有限公司);碘化钾(分析纯,成都市科隆化学品有限公司);乙腈(色谱纯,德国CNW 公司);2,4-二硝基苯肼(DNPH)采样管(Sep-Pak 硅胶柱,WAT039550,美国 Waters 公司);超纯水(Milli-O 过滤,美国 Millipore 公司);棕色样品瓶(德国CNW 公司);一次性无菌注射器(上海双鸽实业有限公司);0.22 µm 针头过滤器(天津市津腾实验设备有限公司);Teflon管。

仪器和设备:EXPEC 3200-115 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(杭州谱育科技发展有限公司);ecom-D 手持式烟气分析仪(德国益康有限公司);LC-20AB高效液相色谱仪(岛津国际贸易有限公司);LZB-4WB 型玻璃转子流量计(宁波市科奥流量仪表有限公司);ZORBAX SB-C反相色谱柱(美国Agilent 公司,4.6 mm×250 mm×5µm);真空干燥箱(上海一恒科学仪器有限公司);SB-5200D 超声波清洗机(宁波新芝生物科技股份有限公司);抽风机(河南夏邑超级旋风电子科技有限公司);XH30001精密天平(成都倍赛克仪表研究所);真空泵(美国Gast 公司);elementar vario EL cube 元素分析仪(德国Elementar Analysen⁃system公司)。

1.2 样品采集与实验流程

本研究选取广西地区最常见的水稻秸秆、玉米秸秆、甘蔗秸秆、芭蕉叶、竹叶、芒果叶和柚木叶共7 种生物质,其均为粮食收获季节于南宁市周边农村地区采集,在收集过程中去除附着的泥土等杂物,用陶瓷剪刀进行样品剪取收集,装至密封袋带回实验室。在生物质燃料燃烧前,为除去其中的水分,将生物质燃料放入干燥箱中,在103 ℃下干燥2 h。

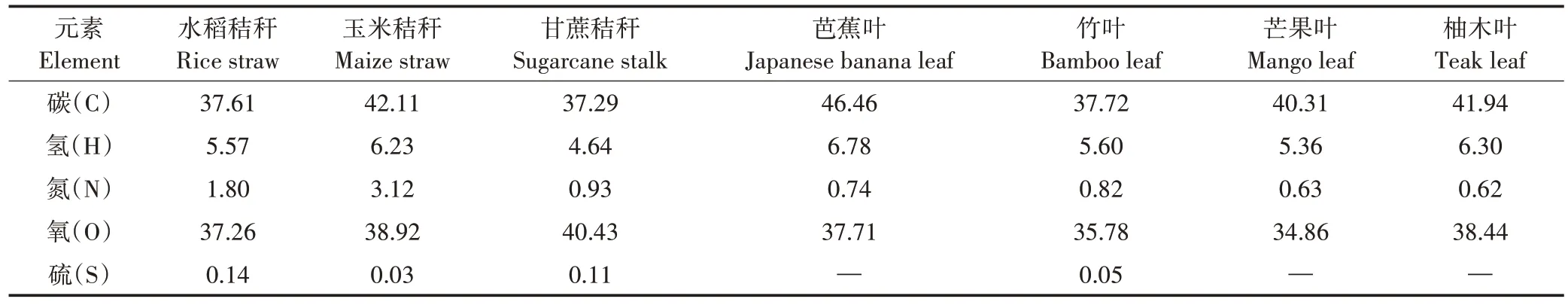

利用elementar vario EL cube 元素分析仪对各种生物质进行元素分析,得到的生物质工业分析数据如表1所示。

表1 生物质的元素分析(%)Table 1 Element analysis of biomass(%)

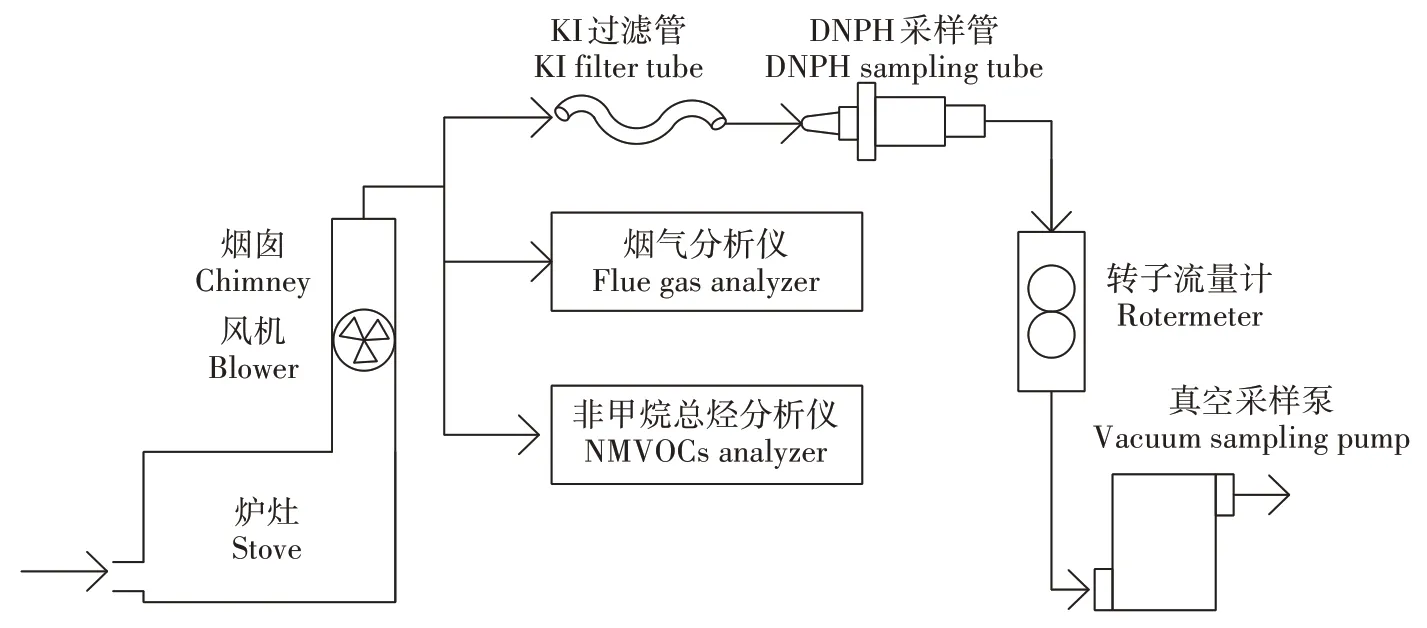

分别称取20 g 左右生物质,于炉灶内进行燃烧,采样系统主要由供气系统、燃烧系统和测量系统3 部分组成。在供气系统中,抽风机将一定量的空气抽进燃烧系统。燃烧系统尺寸为76 cm×42 cm×35 cm,由冷轧钢托盘、样品升降器、风门及双温温度计组成,燃烧时将精确称量并记录的生物质放置在铺有锡纸的托盘上,升降器和风门用于调节生物质的燃烧程度,温度计用以掌握炉内实时温度。测量系统主要包括醛酮化合物采样管及甲烷非甲烷总烃分析仪和烟气分析仪。燃烧时产生的烟气在真空泵的作用下,富集于DNPH 采样管中,为避免管路中的臭氧与衍生剂DNPH 及衍生后的腙类化合物发生反应,采样时在DNPH 采样管前端安装一个碘化钾过滤管。在采样开始前用两根DNPH 采样管串联做穿透实验,使用转子流量计调节采样流量的大小,当以2 L·min的采样速率采集15 min 时,在第2 根DNPH 采样管中没有检测到醛酮污染物。采样结束后,将样品、现场空白样采样管两头密封并用锡纸包严,及时带回实验室保存于4 ℃的冰箱中待分析。所有连接管路材质均为特氟龙(Teflon)材料,醛酮化合物采样系统示意图见图1。采样过程设置3 个平行以保证数据准确性,3 个平行实验为一组,每组设置一根现场空白对照管。同时,将甲烷非甲烷总烃分析仪、烟气分析仪探头放置于烟囱出口斜上方(距样品约0.5 m),进行连续实时的烟气采样及监测,当仪器读取的气态污染物数据由背景值开始变化时,开始在线读取烟气分析仪中CO、NO、NO及 NOx 的数据(在 25 ℃、101 kPa 条件下),读取时间间隔为1 s,燃烧结束烟气分析仪数据趋于稳定后,结束对样品的采集。经计算,生物质燃料的平均燃烧效率达86%。

图1 采样系统示意图Figure 1 Schematic diagram of sampling system

1.3 样品处理与分析

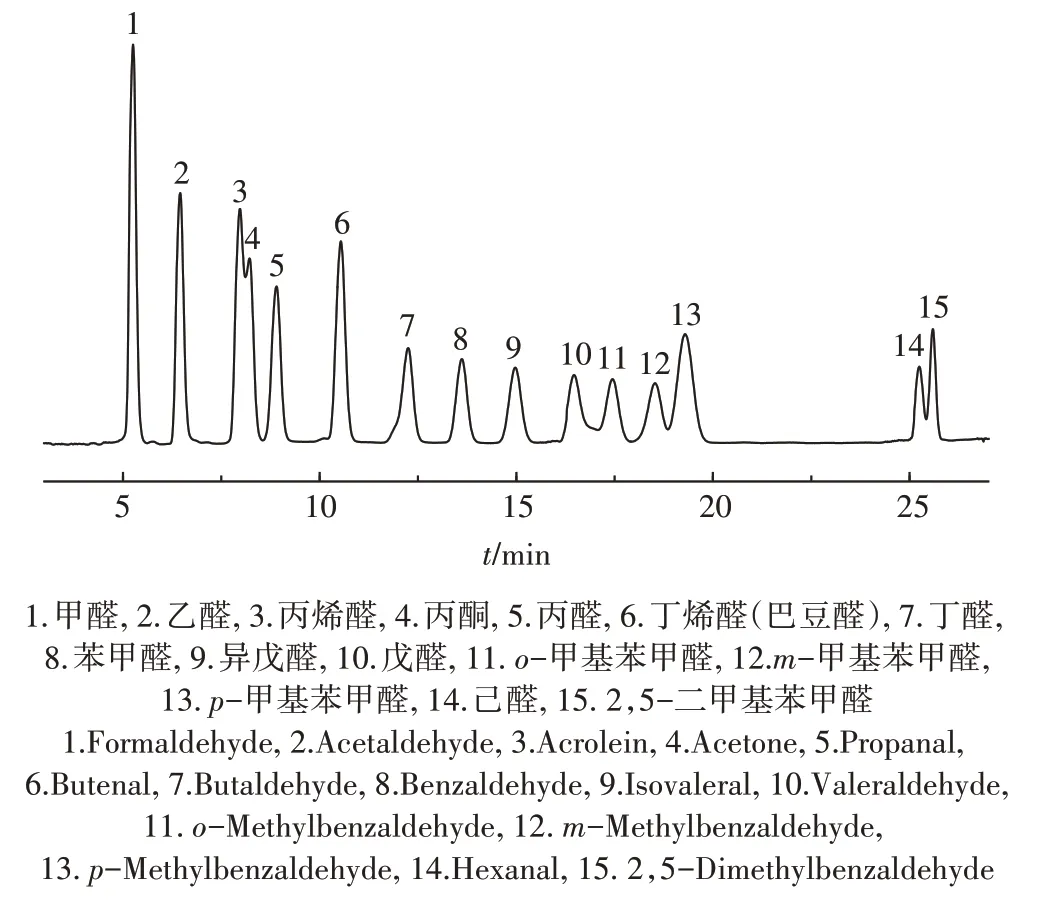

用2 mL 乙腈缓慢地反向洗脱DNPH 采样管,将洗脱液收集于5 mL 容量瓶中。用0.22µm 针头过滤器对洗脱液进行过滤,转移至2 mL 棕色样品瓶中。将20µL 样品通过自动进样器注入高效液相色谱仪,分析条件选取柱温40 ℃、流量1 mL·min、流动相为乙腈和水。分析前对流动相进行超声清洗,超声时间为20 min。采用二元梯度淋洗:0~20 min,60%乙腈;20~30 min,乙腈从60%线性增至100%;30~34 min,乙腈线性减至80%;34~42 min,60%乙腈。PDA 检测波长为360 nm,用保留时间定性,用峰面积定量。15种醛酮化合物色谱图见图2。

图2 15种醛酮化合物DNPH衍生物混标HPLC色谱图Figure 2 HPLC chromatograms for 15 carbonyl-DNPH derivatives

1.4 质量控制/质量保证

醛酮化合物的分析采用外标法定性和定量,用已知浓度的15种醛酮-DNPH混标在相同的色谱条件下分离,然后根据保留时间对实际样品峰定性并通过峰面积定量。配制5个浓度(范围为0.5~10µg·mL)的标样对仪器进行校正,基本包括样品的浓度范围。检测到的污染物浓度和响应值线性关系较好(≥0.999 5)。用混合标样的最小浓度对各目标化合物的含量连续进样7 次重复分析,计算得到的相对标准偏差(RSD)在0.37%~3.28%之间,检出限在0.024 2~0.236 4 µg·m之间。

用2 mL 乙腈连续洗脱,二次洗脱液中未发现目标化合物,说明洗脱效率较高。用两根DNPH 采样管串联做穿透实验,结果显示99%的醛酮污染物都在第一根管内,说明采样效率很高,无穿透现象出现。

1.5 排放因子计算

排放因子利用公式(1)进行计算:

式中:E为第种燃料燃烧后第种污染物的排放因子,µg·g;为燃烧过程中通过烟囱排放的烟气总体积,m;C为第种燃料燃烧后第种污染物的质量浓度,µg·m;为生物质的燃烧量,g。

1.6 臭氧生成潜势估算

通过醛酮化合物排放因子及其最大增量反应活性值(Maximum incremental reactivity,MIR)估算其臭氧生成潜势(Ozone formation potential,OFP):

式中:O为生物质燃料燃烧后第种污染物的OFP,mg·m;C为第种污染物的质量浓度,mg·m;M为第种污染物的MIR。

2 结果与分析

2.1 排放因子的结果与比较

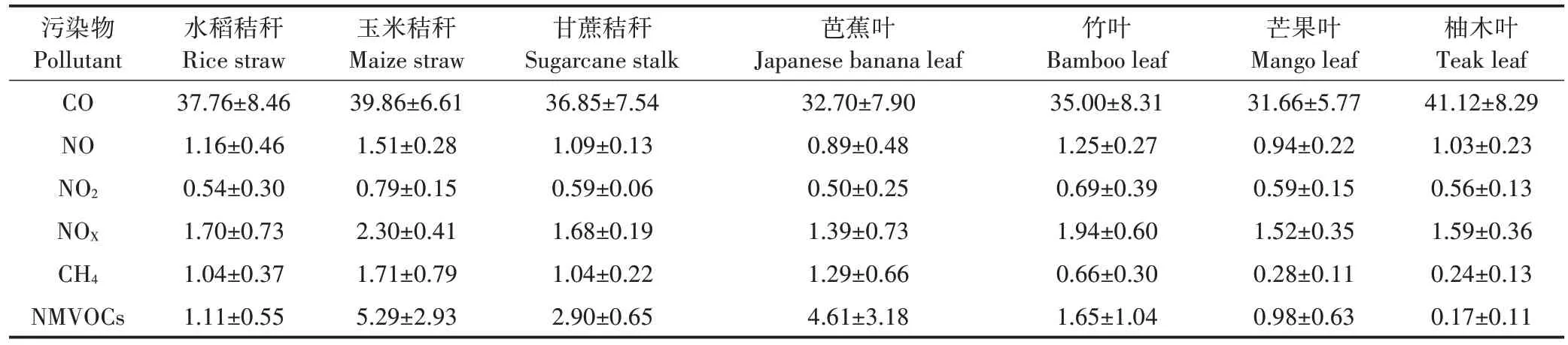

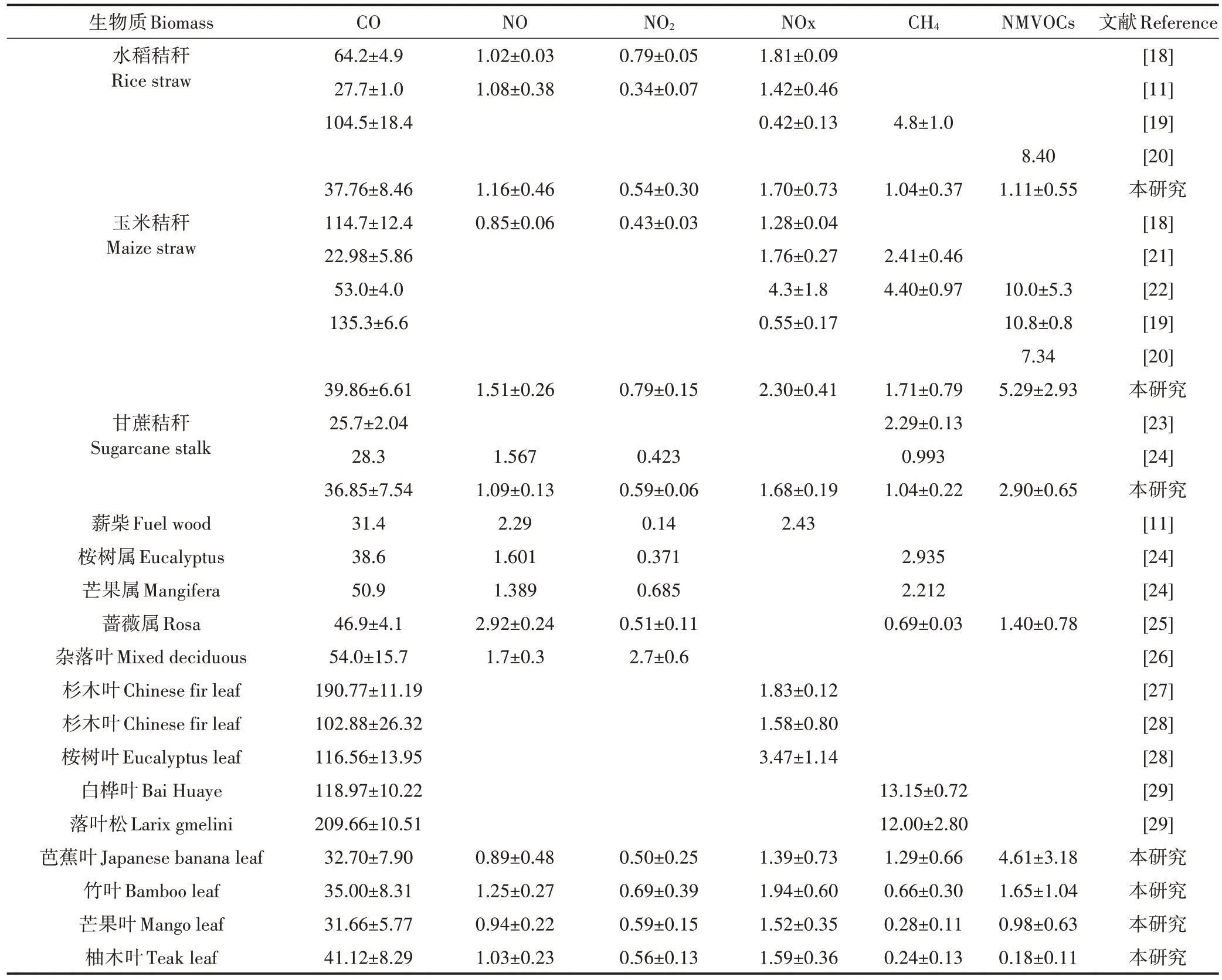

表2 为本研究测得的生物质燃烧的气态污染物排放因子。从表中可见,各类生物质CO 和NOx 的平均排放因子分别为31.66~41.12 g·kg和1.39~2.30 g·kg,CH和 NMVOCs 的 平 均 排 放 因 子 分 别 为 0.24~1.71 g·kg和0.17~5.29 g·kg。从不同的生物质类型来看,柚木叶的CO 排放因子最高,达到41.12±8.29 g·kg;玉米秸秆和竹叶燃烧的NO排放因子较高,分别为 2.30±0.41 g·kg和 1.94±0.60 g·kg,玉米秸秆的CH与 NMVOCs 排放因子也较高,分别为 1.71±0.79 g·kg和5.29±2.93 g·kg。

表2 生物质燃烧气态污染物排放因子(g·kg-1)Table 2 Emission factors of gaseous pollutants from biomass combustion(g·kg-1)

表3 为本研究生物质燃烧气态污染物排放因子与其他文献的比较。从对比结果可以看出,本研究测得的秸秆类生物质燃烧的气态污染物排放因子与其他研究结果基本相近。其中CO、NO 及NOx的排放因子与ZHANG 等和唐喜斌等的研究结果相近,CH的排放因子在YOKELSON 等的研究结果(0.933~2.212 g·kg)范围之内,低于 WANG 等和王艳等分别测量水稻秸秆(4.8 g·kg)、玉米秸秆(2.41 g·kg)的排放因子。各生物质燃烧排放气态污染物排放因子的差异可能与实验过程中的燃烧方式、燃烧状态、燃烧温度和生物质理化性质(如含水率、密度、碳氮含量)等因素有关,如本研究中玉米秸秆氮含量偏高,这可能是导致玉米秸秆NOx排放因子高于其他秸秆的原因之一。此外,产地不同的同类生物质其元素组成也有所差异。

表3 本研究生物质燃烧气态污染物排放因子与其他文献的比较(g·kg-1)Table 3 Comparison of gaseous pollutant emission factors of this study with other literatures(g·kg-1)

NMVOCs 的 排 放 因 子 与 WEI 等和 TIHAY 等的测试结果接近。此外,本研究测得的落叶类生物质燃烧的CO、CH等污染物的排放因子与其他文献有较大差异,这可能与落叶种类有较大关系,也与实验方法、燃烧条件有关。本研究的燃烧过程以明火燃烧为主,且燃烧过程能得到供气系统及时供氧,故生物质燃烧相对充分,CO 的排放因子明显低于其他研究结果。虽然生物质燃烧的测试方法各有差异,但本研究结果与前人研究结论具有可比性,反映了生物质燃烧气态污染物排放的基本特征。

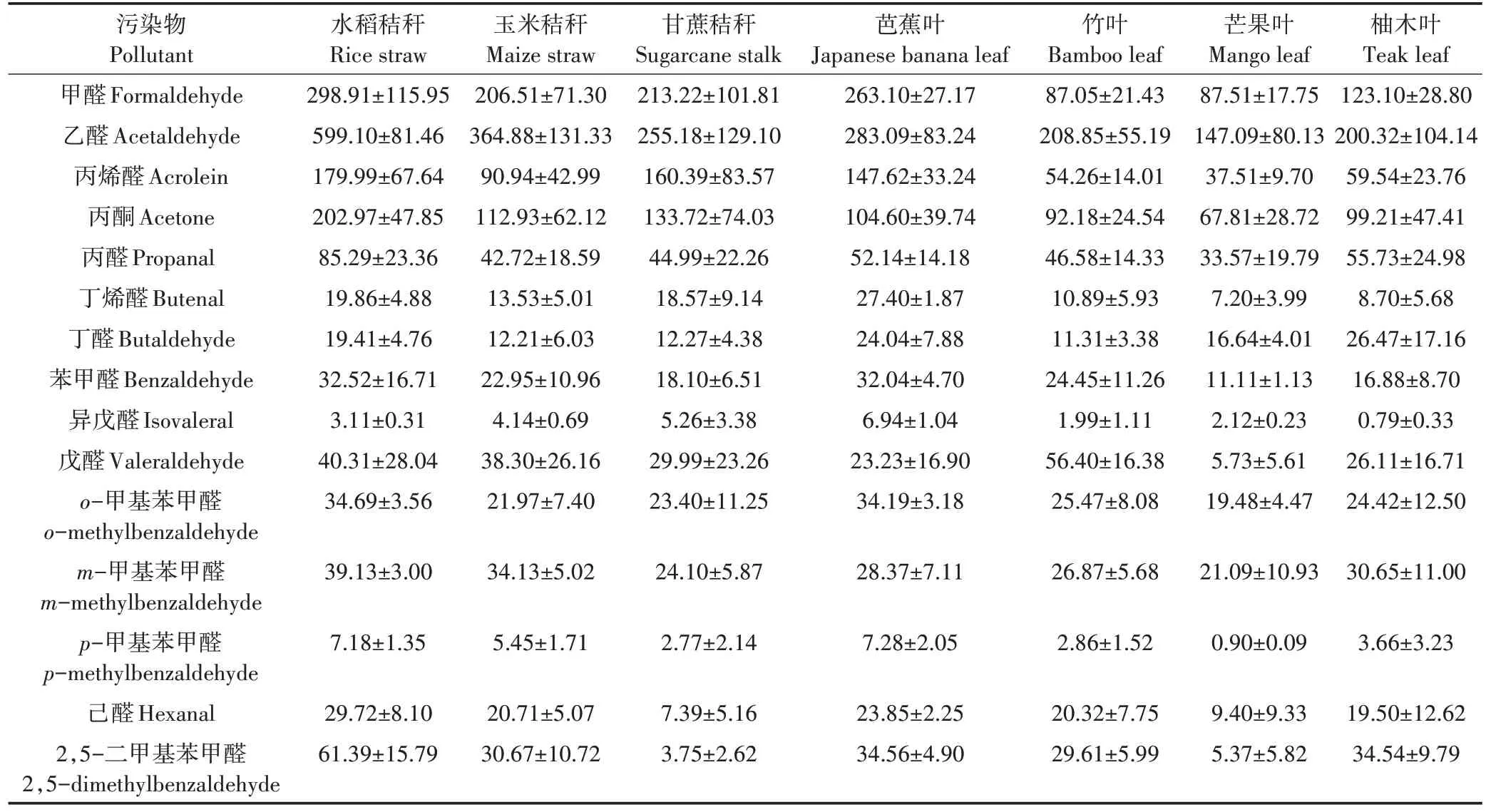

表4 为本研究测得的生物质燃烧的醛酮污染物排放因子。从表中可见,各类生物质燃烧排放的醛酮化合物中,乙醛的平均排放因子最高,为147.09~599.10 mg·kg,甲醛、丙烯醛及丙酮的排放因子较高 ,分 别 为 87.05~298.91、37.51~179.99 mg·kg和67.81~202.97 mg·kg。从不同的生物质类型来看,3种秸秆的醛酮污染物排放因子从大到小依次为水稻秸秆(1 653.58±422.76 mg·kg)、玉米秸秆(1 022.04±405.10 mg·kg)和 甘 蔗 秸 秆(953.10±484.48 mg·kg),其中,水稻秸秆和玉米秸秆与李兴华等的研究结果(分别为 1 860.3 mg·kg和 947.2 mg·kg)接近。4 种落叶的醛酮污染物排放因子由大到小依次为芭蕉叶(1 092.45±249.45 mg·kg)、柚木叶(729.62±326.81 mg·kg)、竹叶(699.09±196.58 mg·kg)和芒果叶(472.53±201.70 mg·kg)。

表4 生物质燃烧醛酮污染物排放因子(mg·kg-1)Table 4 Pollutant emission factors of aldehyde and ketone from biomass combustion(mg·kg-1)

总体来看,测试的3 种秸秆平均总醛酮污染物排放因子为1 209.57±437.45 mg·kg,4种落叶平均总醛酮污染物排放因子为748.42±243.64 mg·kg,秸秆的排放因子要大于落叶,这可能与生物质本身的结构差异有关,此外,落叶类呈片状,燃烧时内部松散有较大空隙,使得落叶类生物质易于在炉内完全燃烧,故醛酮污染物排放量相对偏低。

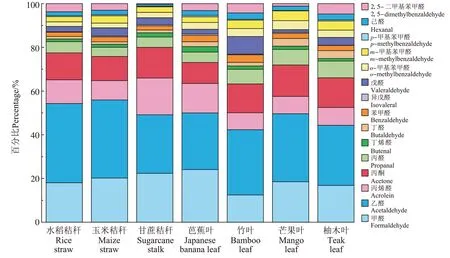

2.2 醛酮化合物的排放特征

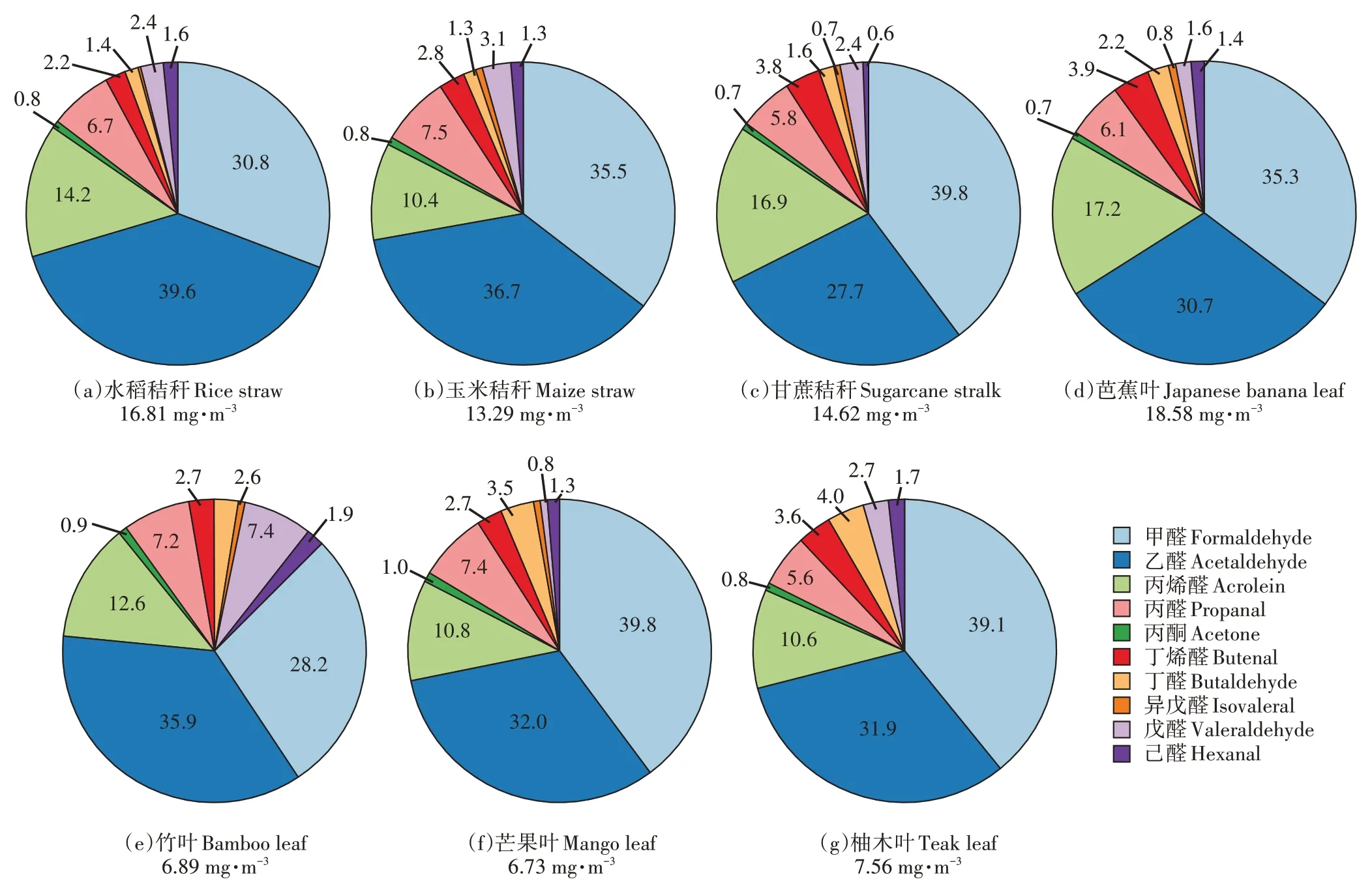

图3 不同生物质燃烧排放醛酮污染物成分占比Figure 3 The proportion of aldehydes and ketones pollutants emitted by different biomass combustions

2.3 烟气化学反应活性

为了评价生物质燃烧排放的醛酮类污染物的化学活性,本研究计算了烟气生成臭氧的潜势,总的臭氧生成潜势等于各个醛酮污染物的臭氧生成潜势之和。7 种生物质的醛酮污染物的OFP 总量及组分占比如图4 所示,其范围在6.73~18.58 mg·m之间。秸秆类和落叶类燃烧醛酮污染物排放的OFP 总量分别为 14.91±1.78 mg·m和 9.94±5.77 mg·m;OFP 较高的依次为甲醛、乙醛和丙烯醛,其占比对于秸秆类来说分别为35.3%、34.7%、13.8%,落叶类分别为35.6%、32.6%、12.8%。因而生物质的燃烧应当以控制甲醛、乙醛和丙烯醛的浓度为主。提高生物质的燃烧温度、降低生物质含水率再进行燃烧等方式均可明显降低醛酮污染物排放浓度。研究发现,尽管秸秆和落叶燃烧产生的丙酮质量浓度也较高,分别为秸秆0.32 mg·m、落叶 0.23 mg·m,但丙酮的 MIR 值较低,仅为0.36,故丙酮的OFP较低,最高贡献占比仅为1.02%,因此控制丙酮的浓度对缓解臭氧污染态势作用较小。

图4 不同生物质燃烧排放烟气臭氧生成潜势成分占比(%)Figure 4 The proportion of ozone potential components in flue gas from different biomass combustions(%)

秸秆类燃烧中,玉米秸秆的醛酮污染物的OFP最小(13.29 mg·m),水稻秸杆最大(16.81 mg·m),相差0.3 倍。落叶类OFP 的范围是自芒果叶的6.73 mg·m至芭蕉叶的18.58 mg·m,相差1.8倍。整体来看,两类生物质燃料贡献OFP 的醛酮各组分占比变化较小,但秸秆类燃烧烟气的OFP 大于落叶类,说明重点控制秸秆类生物质的燃烧将有助于控制大气中臭氧的生成。

2.4 广西地区生物质秸秆燃烧污染物估算排放通量

为估算广西地区生物质秸秆燃烧后烟气中污染物排放水平,本研究利用排放因子法对烟气排放的CO、NOx、CH、NMVOCs 及总醛酮进行了估算。其中,2010—2019 年广西地区主要农作物的产量数据来源于国家统计局编制的《中国统计年鉴》,结合研究者在估算中国生物质能源数量时取的草谷比,得到广西地区主要农作物秸秆产量。秸秆干物质比例和燃烧效率采用LI等和WANG 等的研究结论,秸秆燃烧比例为燃料直接燃烧和露天焚烧之和,数据来源于田贺忠等对不同地区分类估算的结果,得到广西地区秸秆作为燃料燃烧的比例为45%。秸秆燃烧的污染物排放量基于排放因子法计算,排放因子是表征污染物排放特征的重要参数,通过整理文献中各种污染物的排放因子,以及搜集已有的排放测试结果,得到各类秸秆的大气污染物排放因子,数据具有较高的可信度。计算公式如下:

式中:为生物质秸秆燃烧总量,t;P为第种农作物产量,t;N为第种农作物的草谷比;D为第种秸秆的干物质比例;为生物质秸秆燃烧比例,%;C为第种秸秆燃烧效率。E为第类污染物排放量,t;F为第类污染物排放因子,g·kg。

运用上述理论计算方法得到广西地区2010—2019年间生物质秸秆燃烧排放的CO、NOx、CH、NMVOCs及醛酮污染物的平均总排放量分别为252 660.14、19 060.86、23 765.92、52 795.02 t 及 40 410.62 t。其中,水稻、玉米和甘蔗秸秆是广西地区生物质燃烧释放大气污染物的主要贡献源,与该地种植结构有关,故应加强对这3 类秸秆的管理和综合利用。如加强地方政府的监管力度,确保秸秆“五化”模式落到实处;提高农户秸秆资源化利用意识,借助媒体对秸秆禁烧进行宣传;依托科技创新,加快秸秆农用技术的创新和推广等。

3 结论

(1)生物质燃烧的气态污染物中,CO和NOx的平均排放因子分别为31.66~41.12 g·kg和1.39~2.30 g·kg,CH和 NMVOCs 的 平 均 排 放 因 子 分 别 为 0.24~1.71 g·kg和 0.17~5.29 g·kg。柚木叶的 CO 排放因子最高,玉米秸秆和竹叶燃烧的NOx 排放因子较高,玉米秸秆的CH与NMVOCs排放因子较高。

(2)乙醛是生物质燃烧排放最主要的醛酮污染物,平均排放因子达147.09~599.10 mg·kg。其中占比最大的是水稻秸秆(36%),其次占比较多的是甲醛和丙酮,占比最小的是芭蕉叶(25%)。

(3)不同生物质的醛酮污染物的臭氧生成潜势总量在6.73~18.58 mg·m之间。臭氧生成潜势比较高的污染物依次为甲醛、乙醛和丙烯醛,故生物质的燃烧应当以控制甲醛、乙醛和丙烯醛的浓度为主。秸秆类燃烧烟气的臭氧生成潜势大于落叶类,重点控制秸秆类生物质的燃烧将有助于控制大气中臭氧的生成。

(4)广西地区2010—2019 年间生物质秸秆燃烧排放的CO、NOx、CH、NMVOCs 及醛酮污染物的平均总排放量分别为 252 660.14、19 060.86、23 765.92、52 759.02 t及40 410.62 t。水稻、玉米和甘蔗秸秆是广西地区生物质燃烧释放大气污染物的主要贡献源,应加强对这3类秸秆的管理和综合利用。