网络学习空间中在线临场感对批判性思维的影响

2022-05-05隋彤馨吴祥恩

隋彤馨 吴祥恩

摘 要:当前,在线教学已成为高校教学的主要形式之一。但由于在线教学“社会性属性”的缺失,学习者在线学习体验和学习效果往往还停留在低阶层面。网络学习空间中在线临场感能够减轻学习者的焦虑感和孤独感,而批判性思维是学习者在学习过程中的高阶认知目标。文章在CoI模型的基础上,利用教学、社会、认知三种临场感形式,结合同伴互评活动,通过设计网络学习空间中在线临场感活动框架,探讨学习者在线临场感的感知对批判性思维的影响;并以《现代教育技术》课程为例,利用调查问卷研究方法,分析在线临场感与批判性思维的关系。研究结果表明:在线临场感对学习者批判性思维的形成具有显著性影响,其中认知临场感的影响力最大。

关键词:网络学习空间;在线临场感;批判性思维

中图分类号:G434 文献标志码:B 文章编号:1673-8454(2022)03-0081-05

一、引言

2019年10月,《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》明确提出,“课程目标坚持知识、能力、素质有机融合,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维”[1]。根据布卢姆教育目标分类,批判性思维是认知领域的高层次目标,是学习者应具备的核心素养[2]。当前线上、线下、混合等是高校课程的主要类型,线上教学已经成为高校教学的主要形式。但由于在线教学“社会性属性”的缺失,学习者在线学习体验和学习效果还停留在低阶层面,导致学习者的批判性思维能力还有待提高[3]。因此,本研究通过营造网络学习空间中在线临场感环境,利用教学、社会、认知等维度,促进学习者批判性思维的发展。

二、文献综述

(一)网络学习空间

网络学习空间是指运行在专门社交学习平台上,支持在线教育教学活动开展的虚拟学习空间[4],它凭借个性化、一体化、数据化、智能化特征,促进学习者之间进行高效沟通与深度互动,成为当前教育教学发展的新趋势[5]。本研究选择国内某大型网络教学平台作为研究环境,该平台网络学习空间具备课程学习、知识传播、教学督导、同伴互评、协作互答等多种功能,在2020年2月日均活跃用户数超过100万、日在线课程数超过5万门、在线学习人次超过1000万[6]。

(二)在线临场感

关于在线临场感的构成最早由兰迪·加里森(D.Randy Garrison)等提出。加里森等的探究社区理论(Community of Inquiry,简称CoI)模型将在线临场感分为教学、社会、认知三种形式。教学临场感是该模型的核心,是教育者对教学过程进行设计组织、促进社交对话以及直接干预指导。社会临场感指学习者在一个用来培育意义协商、协作知识建构的环境中,进行情感认同与开放沟通的能力[7]。认知临场感指在每一个阶段,学习者通过持续合作、反思与讨论,从体验中建构意义的过程。三种临场感在持续不断的学习过程中相互支撑、互相影响、共同运作,形成一个交互整体,创造出正向、有意义的学习体验[8]。

(三)批判性思维

关于批判性思维,约翰·杜威(John Dewey)认为它是主动、反复思考某一知识,持续进行考虑判断的认知过程[9]。批判性思维可以让个体在认知过程中进行自我调整和判断,并获得有意义的发展[10]。有研究者认为在教育者辅助下的在线互动讨论能够提升学习者批判性思维水平[11],也有研究者利用线上线下家校共育模式,促进学习者批判性思维的培养[12]。可见,社会性交互活动是促进学习者批判性思维发展的重要方法。

三、在线临场感活动框架设计

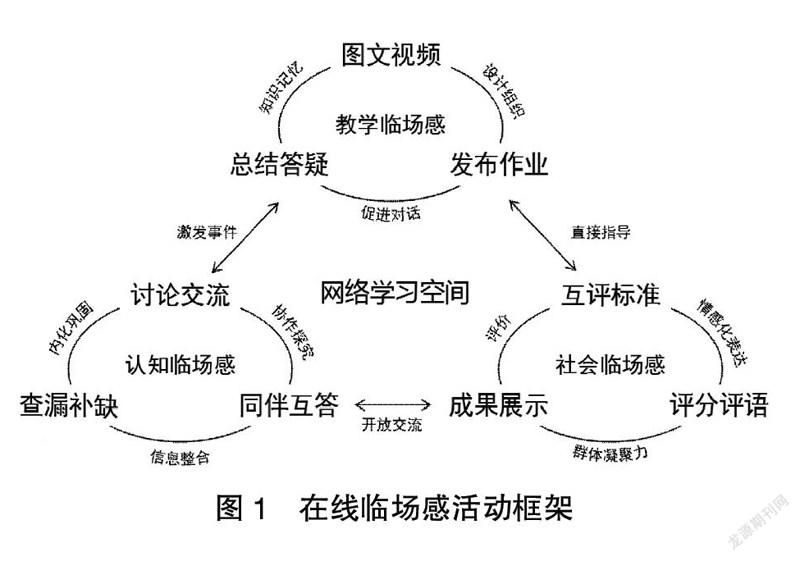

为更好地促进学习者批判性思维的发展,本研究在CoI模型的基础上,利用教学、社会、认知三种临场感形式,结合同伴互评活动,设计网络学习空间中在线临场感的活动框架,如图1所示。

(一)教学临场感设计

通过教学临场感的建立,学习者能够感知到教育者对在线教学活动的发布、组织和指导。教育者在网络学习空间中发布课程通知,自定步调每个单元的学习目标、视频课程、图文资料,布置作业并提供优秀作品供学习者参考;给学习者提供清晰的时间节点和任务安排,培养学习者线上学习习惯;明确教学评价的标准和要求,激发学习动机。教育者有效地发起课程内容相关的讨论主题,促进对话,创设学习氛围;直接指导评分要点,确保同伴互评的有效性;聚焦同伴互评的结果和讨论疑难点,即时分享学习者的成果及问题,解决教学的重难点,推进教学进度。学习者根据教育者发布的要求自发开展自主学习,利用信息资源不断拓展知识,构建学习网络。

(二)社会临场感设计

通过社会临场感的建立,学习者能够完成情感化表达和开放式交流,增强群体凝聚力。教育者在网络学习空间中对互评要点进行讨论,鼓励学习者展示优秀作品,学习者以建帖的形式分享作品制作的心得、经验和见解,发挥榜样的示范作用。教育者给予同步或异步的交流工具,鼓励学习者建立专题讨论帖,实施话题给分,促进相互理解和认可,营造在线学习的良性生态[8]。学习者采取评分、评语、点赞等方式,评价他人的学习成果。社会临场感可以让學习者进行无风险的表达,畅所欲言,在情感上感受舒适。

(三)认知临场感设计

通过认知临场感的建立,学习者能够发展认知能力,学习者持续进行反思和互动,更有深度地进行同伴互评活动。教育者在每个专题学习过程中,布置项目学习任务,激发学习者学习动机;明确学习资源路径,让学习者在指定的讨论区提出疑难问题,并要求学习者进行协作探究、同伴互答,有效解答他人提出的问题;学习者综合教育者和同伴的观点达成一致,创建解决方案,对课程内容进行查漏补缺、内化巩固,促进学习者知识建构,逐渐形成人与人、人与知识、知识与知识之间的联通。

四、研究方法

(一)课程与参与者

研究选用《现代教育技术》课程,课程网络学习空间以教学视频和图文资料相结合的形式对教学内容进行呈现。课程参与者是沈阳市某高校文学院本科三年级的学生,共79人。其中男生占13.9%、女生占86.1%,文科生与理科生分别占83.5%和16.5%。72.2%的学习者使用计算机完成学习,27.8%的学习者使用手机、PAD等智能终端完成学习,参与者普遍具有一定的计算机学习基础和良好的学习动机,期望课程能够学有所用。

(二)测量工具

研究使用的在线临场感量表选自兰国帅等人修订编制的探究社区量表[13],研究通过专家咨询,对量表的27个题项进行轻微修改,量表共有21个题项,分为教学、社会、认知三个维度,其中教学临场感8项、社会临场感5项、认知临场感8项。

研究使用的批判性思维量表改编自刘兴华等人的量表[14],该量表包括学习者对同伴互评的态度以及个人能力发展认知两个方面,共7个题项,所有题项均采用Likert五点量表(1=非常不满意,2=不满意,3=一般,4=满意,5=非常满意)。

(三)数据分析

研究使用调查问卷法,共发放79份问卷,回收79份,回收率为100%,使用SPSS 24.0对数据进行分析。量表的信度Cronbach’s α系数为0.932,其中在线临场感、教学临场感、社会临场感、认知临场感的Cronbach’s α系数分别为0.920、0.950、0.762、0.925,批判性思维为0.895。量表的效度KMO值系数为0.849。其中,在线临场感、教学临场感、社会临场感、认知感临场感的KMO值系数分别为0.837、0.855、0.678、0.899,批判性思维是0.837,量表的信效度良好,可以进一步作为探索性因子分析。

五、研究结果

(一)在线临场感与批判性思维的描述性统计与相关性分析

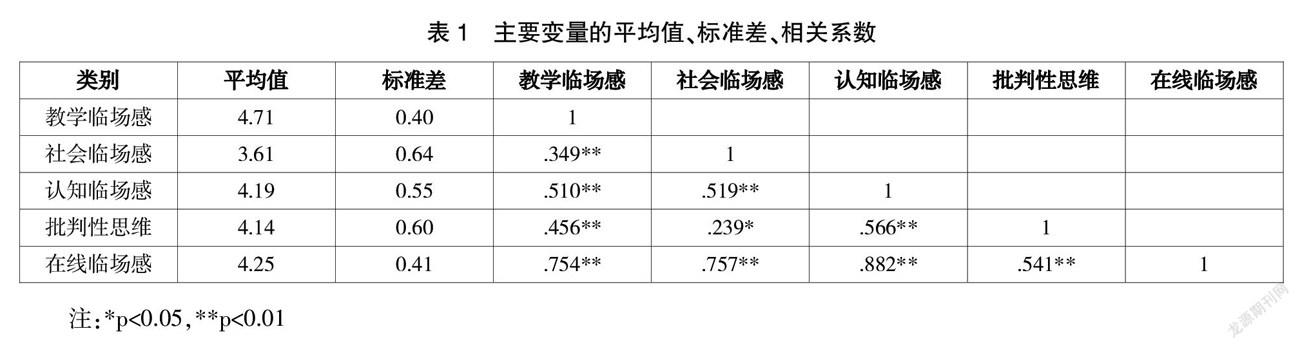

在线临场感与批判性思维量表的均值、标准差、相关系数如表1所示。研究结果显示:所有变量之间Pearson相关系数绝对值分布在0.239~0.882之间,且相关系数显著(p<0.05)。批判性思维分别与在线临场感、教学临场感、社会临场感以及认知临场感呈显著正相关,表明在线临场感及其维度,对在线学习者批判性思维有显著影响,可以进一步进行回归分析。

(二)在线临场感对批判性思维的影响

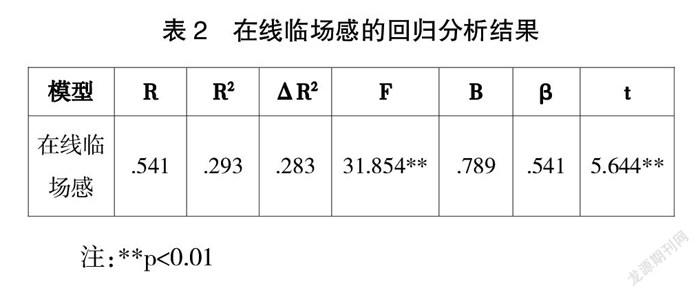

研究使用线性回归分析在线临场感对批判性思维的影响,其中在线临场感是自变量,批判性思维是因变量。研究结果表明:在线临场感可以显著预测批判性思维(F=31.854,p<0.01),且能够解释29.3%的批判性思维变异量,回归方程式如表2所示。

(三)单项临场感对批判性思维的影响

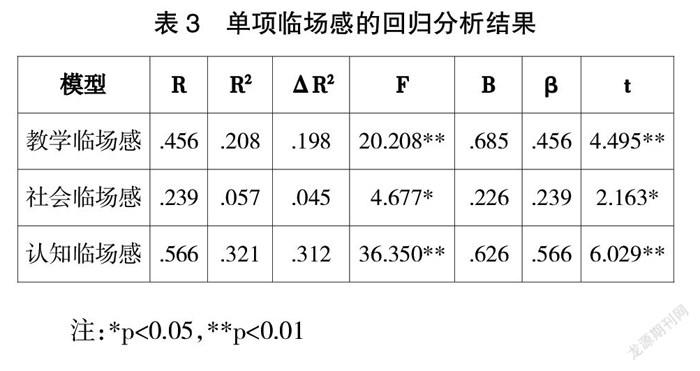

研究依次将教学、社会、认知三种临场感作为自变量,批判性思维作为因变量,使用线性回归分析各类单项临场感对批判性思维的影响。研究结果表明:教学临场感可以显著预测批判性思维(F=20.208,p<0.01),且能够解释20.8%的批判性思维变异量;社会臨场感可以显著预测批判性思维(F=4.677,p<0.05),且能够解释5.7%的批判性思维变异量;认知临场感可以显著预测批判性思维(F=36.350,p<0.01),且能够解释32.1%的批判性思维变异量,回归方程式如表3所示。

六、结论及建议

本研究通过在线临场感活动框架设计,探讨学习者在线临场感的感知对批判性思维的影响,研究形成的结论如下:

(一)在线临场感及其维度能正向预测批判性思维

在线临场感与批判性思维之间显著相关,其中,教学临场感、社会临场感、认知临场感与批判性思维呈显著正相关,认知临场感的影响力最高,教学临场感次之,社会临场感最低。教学临场感能够解释批判性思维的20.8%,说明教育者在网络学习空间中发布的学习任务、实施的教学策略能够更好地促进学习者完成学习,是影响批判性思维的一个重要因素。社会临场感能够解释批判性思维的5.7%,说明在学习过程中学习者之间的社会化互动较少,团队间的沟通和交流还需要进一步提高。认知临场感能够解释批判性思维的32.1%,说明学习者的自我认知得到认可,学习者在互评过程中能够快速地了解同伴情况,学习他人的成果,促进自身的知识反思。

(二)加强临场感的设计,促进学习者批判性思维发展

为提高学习者批判性思维能力,教育者作为在线学习中的指导者、帮助者,应从以下三个方面来加强临场感的设计:

第一,展示强大的教学功能。教育者要积极发挥自身的主导作用,清晰地传达教学目标,指导学习者参与学习活动,明确教学活动安排,根据教学情况有计划地调整教学方法、教学进度,在恰当的时机给予学习者反馈,赋予学习者反思和意义建构以及合作沟通的机会。

第二,积极维护社交功能。教育者要主动为学习者营造一个开放、协作、有纪律的学习环境,人际互动可以加快和增进学习者对知识的理解。教育者要明确话题讨论的核心规范,提供学习者运用多种信息资源与同伴交流讨论的话题。

第三,推动建构认知功能。认知是一个螺旋上升的过程,需要反复的“思考—实践—再思考”。教育者要激发学习者的自我效能感,在涉及认知性学习任务时,鼓励学习者进行发散性思考,主动参与到问题的争辩探讨过程中。教育者要对学习任务进行适当的干预,诊断学习者的错误概念,并对课程相关的讨论观点给予正确解答和反馈,推动学习者进行深层有效的思考。

参考文献:

[1]教高[2019]8号.教育部关于一流本科课程建设的实施意见[Z].

[2]王汉松.布卢姆认知领域教育目标分类理论评析[J].南京师大学报(社会科学版),2000(3):65-71.

[3]吴祥恩,陈晓慧,吴靖.论临场感对在线学习效果的影响[J].现代远距离教育,2017(2):24-30.

[4]李文,吴祥恩,王以宁,等.MOOCs学习空间中在线临场感的社会网络分析[J].远程教育杂志,2018,36(2):96-104.

[5]杨现民,赵鑫硕,刘雅馨,等.网络学习空间的发展:内涵、阶段与建议[J].中国电化教育,2016(4):30-36.

[6]韩筠.以信息技术构建高等教育新型教学支持体系——基于抗疫期间在线教学实践的分析[J].高等教育研究,2020, 41(5):80-86.

[7]吴祥恩,陈晓慧.混合学习视角下在线临场感教学模型研究[J].中国电化教育,2017(8):66-73.

[8]冯晓英,王瑞雪,吴怡君.国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架[J].远程教育杂志,2018, 36(3):13-24.

[9]戴维·希契柯克,张亦凡,周文慧.批判性思维教育理念[J].高等教育研究,2012,33(11):54-63.

[10]吴亚婕.批判性思维与网络探究学习社区模型的关系[J].现代远程教育研究,2017(4):104-112.

[11]柳晨晨,于澎,侯洁蕊,等.在线学习中互动讨论模式如何影响学习者的批判性思维[J].电化教育研究,2021,42(3):48-54,61.

[12]谭姣连,黎安秀,袁磊,等.促进小学生批判性思维培养的线上线下家校共育模式研究[J].现代远距离教育,2020(6):78-87.

[13]兰国帅,钟秋菊,吕彩杰,等.探究社区量表中文版的编制——基于探索性和验证性因素分析[J].开放教育研究,2018,24(3):68-76.

[14]刘兴华,纪小凌.大學英语写作同伴评分的可行性和有效性研究[J].外语界,2018(5):63-70.

作者简介:

隋彤馨,沈阳师范大学新闻与传播学院;

吴祥恩,沈阳师范大学新闻与传播学院副教授、硕士生导师、通讯作者,邮箱:54616233@qq.com。

The Impact of Online Presence on Critical Thinking in Online Learning Spaces

Tongxin SUI,Xiangen WU*

(School of Journalism and Communication, Shenyang Normal University, Shenyang Liaoning 110034)

Abstract: At present, online teaching has become one of the main tendency of teaching in colleges and universities. However, due to the lack of “social attributes” of online teaching, online learning experience and learning effects of learners remain at low levels. Online presence of online learning spaces can alleviate learners’ anxiety and loneliness. Due to the fact that the critical thinking is a higher-order cognitive goal of learners during the learning process, this article uses three forms of presence in teaching, society, and cognition combinied with peer assessment activities, and designs the framework of online presence activities in online learning space, to explore the critical influence of learners’ perception of online presence based on CoI model. Taking “Modern Educational Technology” as an example, this paper uses the questionnaire to analyze the relationship between online presence and critical thinking. The results show that online presence has a significant impact on the formation of learners’ critical thinking, with cognitive presence having the greatest influence.

Keywords: Online learning spaces; Online presence; Critical thinking

编辑:李晓萍 校对:王天鹏