司法区块链与区块链司法

2022-04-23孙梦龙

摘要:实然层面的司法区块链通过可信时间戳存证在电子数据领域展现出了强大的应用前景。区块链共識机制下的“参与式”节点化验证有望形成更具应用前景的区块链司法。区块链司法联盟链可以借助分级节点保障公信机构主导共识,公众以组织机构形式参与数据校验从而实现司法活动的社会化参与。区块链架构下的“参与式”司法让公众成为共同验证的节点,让司法伪证风险的社会分担拥有了实现的可能。“参与式”司法在社区治理领域已有雏形,疫情广泛使用的各类健康码、行程轨迹开辟了公众参与和技术治理的制度范式。这种崭新司法模式通过公众参与国家治理机制的制度化建构彰显新时代中国特色社会主义法治的鲜明旗帜。

关键词:区块链技术;技术证明;参与式;司法模式;电子数据

中图分类号:D925.2

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2022)01-0070-09

一、问题的提出

区块链作为科技创新的最新成果,不仅是一种技术,更是一种理念;不仅给技术革新带来新思维,更给法律带来了挑战。最高人民法院发布的《人民法院在线诉讼规则》(以下简称《规则》)于2021年8月1日起施行,积极回应了在线诉讼适用选择和数据信息安全保护问题。《规则》首次规定了区块链存证的效力范围,明确了区块链存储的数据推定未经篡改的效力,确定了区块链存储数据的真实性审核规则,从整体上回应了区块链存证的真实性认定问题,有利于规范区块链技术司法应用,严格区块链存证审查标准,充分发挥区块链技术优势。司法区块链技术促进了法律的发展,同时也在促进法学理论的革新。以网络犯罪为代表的互联网司法呈现出层级复杂、形态多样、技术高超等特征,亟待更加高效的电子证据审查机制。

以网络诈骗罪为例,公安机关在审查移送阶段,单是手机设备就达到100多部,需要审查的存储信息达到50多G该数据来源于杭州市,由最高人民检察技术信息研究中心检察技术管理处副处长赵宪伟在学术会议中展示。。在这种情况下,检察院处理基本的文本内容都缺少足够高效、精准的运行软件打开,连最基本的对每个证据的内容进行认定都难以保证,更不要说对电子数据载体的内容进行审查。

不仅司法实践本身遭遇数据分析与处理的难题,原有传统证据的法学理论在移植应对新型电子数据时也出现诸多冲突——基于传统证据理论提出的“电子数据载体”概念的可操作性也存在疑问。该理论认为:“电子数据的载体指的是信息载体,是指脱离数据本身、承受电子信息的一种形式。”[1]在网络环境下,电子数据往往同时同步生成于云服务器、电脑硬盘、社交类软件的后台服务器,同一证据生产了三个存储设备,如若针对不同存储设备审查采用不同的审查判断标准,恐造成同案不同判的不良后果。新型电子证据虽然发端于传统证据与传统电子证据,但是因其基于P2P与云存储等技术的融合,具有较强的可塑性,使得其在发展过程中呈现多元交叉融合的特征。我国证据法亦有学者主张电子证据“独立证据说”有学者指出:“电子证据显然有其自身区别于其他证据的显著特征,它的外在表现形式是多媒体的,几乎涵盖了所有的传统证据类型。”(参见刘品新:《电子证据法》,中国人民大学出版社2021年版,第27页)。正如最高人民检察院赵宪伟同志所总结的:互联网司法面临着“看不到”“搜不到”“用不好”等诸多问题。互联网司法更多需要的是向技术“借力”,形成高效的案件数据分析技术与案件数据处理技术。

基于此项需求,以人工智能为代表的智能学习、预测、分析以大量提取关键数据信息的方式,能大幅度简化司法证明工作。而以区块链为代表的多方参与、节点共识则能提升司法证明在数字时代的算力,充分调动社会一切可以联动的资源完成司法证明活动,以海量参与校验的大数据完成精准的事实“画像”。人工智能技术下的数据分析提取为司法活动带来了数据处理分析下的“原料基础”,而区块链架构下的多方节点参与校验则为司法活动带来了司法算力提升下的“核心驱动”。

本文以区块链已广泛应用底层技术的“可信时间戳”为基础,尝试将正在探索阶段的“共识机制”进行诉讼法、证据法上的制度定位与理论建构,进而形成电子证据可溯源理论的制度雏形以及符合电子数据虚拟性、系统性、复杂性特征的“参与式”法律验证。研究期望以实然层面的区块链存证技术为基石,进而建构应然层面的电子数据区块链审证与验证,实现电子数据全流程线上化举证、质证、审证,借助区块链技术实现电子数据的全流程线上化证明。

二、司法区块链的实际运用与应用前景

从司法区块链实际运用情况来看,区块链存证环节已经得到初步运用,根据最高人民法院的统计数据显示,在线诉讼中,电子证据面临着取证难、存证难、认证难的问题。我国人民法院一直积极探索“区块链+司法”模式,以大数据、云存储和区块链技术为基础,利用区块链技术防伪造、防篡改的优势,大幅提高电子证据的可信度和真实性。截至2019年10月31日,全国已完成北京、上海、天津、吉林、山东、陕西、河南、浙江、广东、湖北等省(市)的22家法院、国家授时中心、多元纠纷调解平台、公证处、司法鉴定中心的27个节点建设,共完成超过1.94亿条数据上链存证、固证,支持链上取证核验。北京互联网法院建设“天平链”电子证据平台,被纳入中央网络安全和信息化委员会办公室首批备案的区块链单位,完成跨链接入区块链节点18个,实现互联网金融、著作权等9类25个应用节点数据对接,在线采集证据数超过47万条,跨链存证数据达1 000万条[2]。尤其是杭州互联网法院在杭州华泰公司与深圳道同公司侵害作品信息网络传播权一案

参见杭州市互联网法院(2018)浙民初字第3611号民事判决书。中,通过第三方平台对侵权事实形成的区块链存证记录予以审核确认,肯定了区块链电子存证的效力。广州互联网法院会同当地司法行政机关、电信运营商、互联网企业等50余个单位,共建“网通法链”智慧信用生态系统,自2019年3月30日上线以来,在线存证数据超过545万条。区块链存证的制度价值已经充分彰显。相比于传统司法诉讼,电子证据应用存在着对国家公证依赖性高、审查形式性较强、采信率普遍较低等问题。区块链存证机制为破解传统电子证据应用难题提供了一套完整的解决方案。司法区块链的技术优势表现为:第一,以“技术自证”修正电子证据的真实性偏差;第二,以“来源追溯”补强电子证据的关联性支撑;第三,以“规则前置”优化电子证据的合法性标准。

从司法区块链长期应用远景来看,区块链技术的去中心化、自我鉴真、信任建立体系与证据法的价值追求天然契合。隨着公民个人信息安全与国家数据主权双重意识的觉醒以及对互联网数据围墙按“量”论价,记录型电子证据将部分取代数据自由流通下的交换型电子证据,从而形成新型电子证据与网络社会的新样态。通过拆分拥有技术证明特征的记录型电子证据需要形成基于传统证明逻辑的“状态证明”与基于数字空间逻辑的“存续证明”理论,搭建新式“保留客观事实型”证明理论,打破传统的对电子证据一刀切的现状,是我国在数据科学时代占领网络信息制度建设制高点的重要机遇,也是实现数字时代国家治理能力与治理体系现代化的基础工程[3]。司法区块链技术视域下的验证与质证正需要建立一套具体可行的理论体系与操作规范,改变传统的以国家权威单一信用背书面临的电子数据解释力不足的困境。将技术治理纳入法治轨道,融于司法环节,以区块链自我鉴真的功能部分取代法官对电子证据完全的自由心证,并改变司法实践将电子证据转换为书证(即鉴定文书)的现状。应当指出的是,任何证据都存在被伪造或变造的可能,而法律审查的关键在于其伪造或变造后被发现的难易程度以及事实裁判者对其所形成的内心确信程度。我们只能谋求在特定时空、特定诉讼程序中所形成的当下判断,而并非要求作出永恒正确的真实性判断。对司法区块链下的验证、质证模式应当及时制定司法规则给予保障,如构建更具可操作性的司法推定规则、更符合诉讼效益的证明力判断规则和更契合技术内涵的补强佐证规则等。

司法区块链目前得以广泛应用的技术依然停留在“可信时间戳”可信时间戳是由联合信任时间戳服务中心根据国际时间戳标准《RFC3161》签发的,能证明数据电文(各种电子文件和电子数据)在一个时间点是已经存在的、完整的、可验证的,具备法律效力的电子凭证,其服务的本质是将用户的电子数据的Hash值和权威时间源绑定。保全网、存证云、天平链是典型的第三方电子数据存储平台,运用区块链技术为底层技术,基于密码学的区块链技术原理,通过《密码法》所指向的技术标准和认证机构资质获得法律意义的转换,结合散列函数与哈希算法确保进入区块链系统内的电子数据满足真实性的法律需求。可信时间戳技术早在2008年深圳的“利龙湖”案就被法院以“电子数据”证据形式加以采信。层面。共识机制下,司法区块链的分布式结构与天生的“无政府主义”理念亦有着实现的障碍。区块链的节点越多,分布的范围越广,就越带来了管理上的复杂性。为此,有必要通过分级节点的设置保障公信机构主导共识,公众以组织机构形式参与数据验证从而保障“参与式”司法能够有条不紊地进行。

三、区块链“参与式”司法的理论基础、现实基础和实践价值

(一)区块链“参与式”司法的理论基础

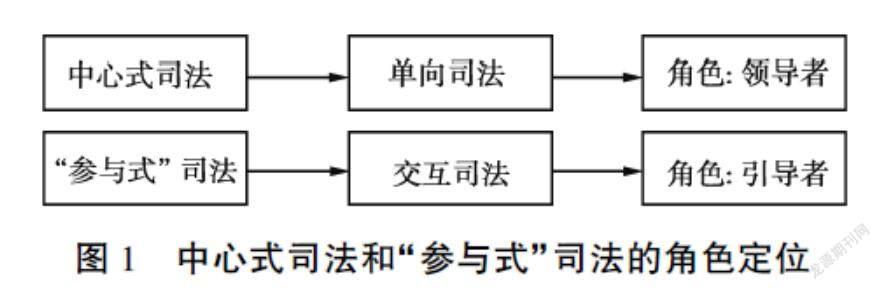

“参与式”司法,是一种相对于传统司法部门权威认定的全新的司法模式(见图1)。

其理论来源于数字时代信息去中心化、扁平化的发展需求,以及司法数据破除信息孤岛,建立数据关联,形成大数据联盟的时代追求关于此方面的知识,网络法以及“十四五”规划中建设“数字中国”有所提及。。 应该说,随着数字时代对数据与数据之间链接的加深,从中心式司法走向“参与式”司法,具有历史演进上的必然性。

“参与式”司法意味着司法活动由单纯的“领导者”走向“引导者”的角色转变,以“裁判员”的角色激发社会对司法证明活动的原始动力。“参与式”司法的提出有着迫切需要解决的现实问题,区块链技术证明与司法程序证明的矛盾在于“去中心化的分布式交互验证”与“相对中心化的司法单向验证”之间的冲突,本质上是“去中心化下技术算法自发证明与法律预设的程序证明互动失衡”与“中心化下司法权垄断证据的采纳与认定权”之间的冲突。将区块链多方节点参与技术运用于司法领域产生参与司法区块链。司法区块链综合运用区块链技术实现诉讼目标的司法信息数据库,具有司法信息数据存储、多中心的点对点传输、共识机制和加密存取多种功能。参与司法区块链如同记录诉讼申请、调查取证、司法裁决信息的“账本”,它可以在互联网上由多方共同参与、信息共享,自行留痕备份,每个备份形成一个“区块”,各“区块”间按时间顺序线性相连,记录后无法被篡改和伪造。参与司法区块链具有如下技术优势:一是突破司法语言局限性,避免语言漏洞造成的双方歧解,计算机代码具有精准和唯一指向性;二是促进诉讼证明活动智能化和自动化;三是提高办案实效,真正实现线上证据线上审查;四是促进司法便民,当事人足不出户接受立案、审理、执行全程服务,诉讼程序自动触发。参与司法区块链凭借其先天的技术优势将彻底改变传统司法由法院“集中记账管账”式诉讼模式走入“分散参与管理”式诉讼模式。

“参与式”司法区块链技术能够有效优化传统电子数据证明流程,打破将电子数据打印为纸质材料进行司法鉴定的现状。“参与式”司法区块链还有望通过裁决者和被裁决者身份信息匿名化(pseudo-anonymousnature)遮蔽,排除人情、权力、金钱等法外因素干扰,彻底铲除了司法腐败生存土壤,打造了全新的公正廉洁的诉讼生态。区块链中诉讼主体可以利用“个人私钥”“公钥”式的“非对称密码”技术,做到细微颗粒度数据授权,对诉讼当事人隐私权给予有效保护,克服了当前微信实名认证、收发快递实名认证等隐私保护之不足。司法区块链打造了全新的诉讼主体诚信关系,促进了司法公正。

司法区块链改变诉讼程序中的权(利)力平衡,将妨碍公正司法的权、钱、色的致腐因素彻底隔绝于司法程序之外,具有从程序上彻底根治司法腐败和司法低效的制度优势。司法区块链开创了一个以分散式举证存证系统、质证审证系统、审理裁决程序法体系为特征的新诉讼模式时代。司法区块链技术鼓励当事人更加主动、积极、全程或潜在地参与到诉讼进程中,从根本上解决现代诉讼中无法解决的司法“阳光不足”问题。司法区块链使诉讼程序在网络化环境中完成,使司法腐败者、非法干预者、不良当事人等难以通过传递错误信息破坏共享司法数据库,确保诉讼信息及其传递过程的客观、合法、有效,无需审判机关现场查证。司法区块链以其不可替代的程序价值和强大彪悍的司法功能将当代诉讼模式由分工细化推向简约高效,拉开诉讼程序颠覆性改革的序幕。

(二)区块链“参与式”司法的现实基础

区块链技术提供了一种增强政府、企业和公民之间透明度和协作的新方法。在世界范围内,很大一部分创新政府正探索推出应用区块链来改变规制合规、契约管理、身份管理和公民服务的项目[4]。根据第48次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿,互联网普及率达71.6%[5]。网民规模的上升为一种全新的“参与式”司法模式提供了实现的可能。疫情期间广泛使用的各类健康码、行程轨迹就是公众处于一种政府“引导”而非“领导”的状态下,依靠公众参与与技术中立相结合所开展的证明活动。这种公权力引导而非领导下的技术证明在疫情中展现出了强大的生命力,相较于政府出具一份“健康证明”需要烦琐复杂的处理程序(正如同我们申请做司法鉴定等程序一样),健康码、行程轨迹具有公众参与度高、亲历性强、效率高、准确度高等诸多优势。

《规则》第15、16、17、18条明确提出了区块链证据适用规则。在“十四五规划”和2035年远景目标纲要“建设数字中国”中,明确指出将区块链技术列为信息基础设施建设的重要组成部分。基于充分的制度保障与技术资源后盾,区块链乃至司法区块链工程的建设将会取得实质性突破。

在数字科学时代,物理空间的因素被抽象化为数字化、可计算化的數据进而形成虚拟空间。“参与式”司法证明模式能让抽象的数据被赋予人类行为的内涵,从而具象为人类的行为,实现物理空间在虚拟空间的概念涵射。司法区块链工程的建设代表了“可信的人”到“可信算法”的理念转变[6]。它有望成为现实世界与虚拟世界之间的链接桥梁,重新构造一种司法信任机制,提升现实世界的有序度[7]。“参与式”验证可以实现物理空间由于空间距离、制度隔阂、观念障碍所无法实现的诸多社会活动。区块链技术提供了一种基于互联网空间的交互式司法证明模式。在理想状况下,无论是司法活动中的当事人,还是从事社会生产的企业、基于疫情防控的政府,只需要一个共同验证的目的,都可借助一个庞大的数据库打破物理空间的限制与制度认知的隔阂进行“参与式”数据校验。这种法律思想与哈耶克所主张的分散式权力配置有着异曲同工之妙:借助区块链这一工具,国家可以使用监管机制提升社会管理的效率与质量。布雷特·斯科特(Brett Scott)在评论区块链技术这样一种无政府主义技术的时候,指出区块链系统用分权组织代替强势的集权机构,让那些天生以自我为中心的个人来彼此签订合同。这个目标更像是允许自然社会的人在合作理念下而非个人主义竞争下进行发展,彼此合作[8]。

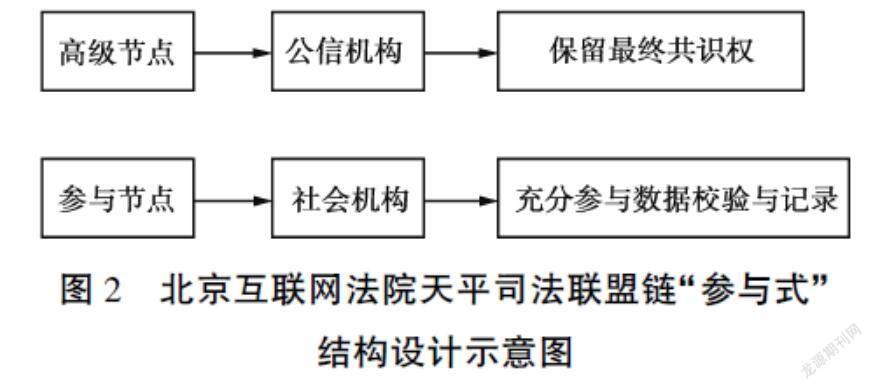

北京互联网法院天平链形成分级式社会化参与验证是一种“参与式”法律验证的优良范式探索。“参与式”司法证明或可形成一种由公信机构保留对数据的共识权,如同英美法系的法官保留对法律的适用一般。将事实的认定权适当放宽,鼓励具有一定资质的社会机构参与数据的校验与记录,通过一种间接的方式实现公众在司法证明活动中的参与(见图2)。法院在诉前进行区块链存证的行为一定程度上冲击了原有诉讼法的理念,根据《民事诉讼法》第81条第2款规定:“因情况紧急,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。”法院作为一级节点在诉讼前阶段参与区块链存证亟待理论与制度的革新。在笔者看来,可针对互联网司法的时代特征对该条款进行法条续造,并深入探讨法院在诉前证据保全阶段如何维持司法中立问题。

参与节点的介入应审查社会机构的资质,例如“天平链”设立了如下审查标准:

(1)从事业务与司法证明关联度高、平台接入方具备一定规模和影响力;(2)电子证据生成、收集、存储、传输等各环节需满足司法证明对真实性的要求,并掌握区块链、电子签名等成熟技术;(3)能够提供较为安全稳定的计算机环境的节点纳入。并建立详细的参与节点规范制度,保障参与节点的“参与式”司法证明能够在有序的环节下进行,包括且不仅限于“意向申请、正式申请、节点受理申请、技术测评、组建评审组、评审、接入许可与公布等”详细内容可参见北京互联网法院天平链接入管理规范要求。。通过高级节点与参与节点的分级构建,利用区块链本身的技术特点以及制定应用接入技术和管理规范,从而实现电子证据的可信存证、高效验证,降低当事人的维权成本,提升法官采信电子证据的效率。

四、“参与式”区块链司法的运作基本原理及其应用

(一)“参与式”区块链司法运作的“参与”原理——共识机制与非对称加密

正如前文所提,目前,司法区块链技术主要停留在对“可信时间戳”的挖掘与应用上,针对司法区块链更为强大的共识机制,还停留在增强区块链存证的公信背书的形式层面,未能形成实质层面的分布式结构[9]。在区块链技术下,连接到区块链网络的每个节点都拥有完整数据的副本,并与其他节点通过时间戳技术实现同步更新,确保存储信息的真实性与准确性。由此可以发现,在区块链技术下,电子证据并不是一种传统思路下中心化的加密式存储,而是一种开放参与式的分布式存储。在这样一种存储模式下,由于各个节点之间有互连印证的功能,电子数据的载体并不会对区块链的证明力产生任何影响(不同节点可能拥有不同的存储设备,但都需要信息一致才能通过验证)。传统的证据法理念在应对新兴证据问题时缺少足够的兼容性。

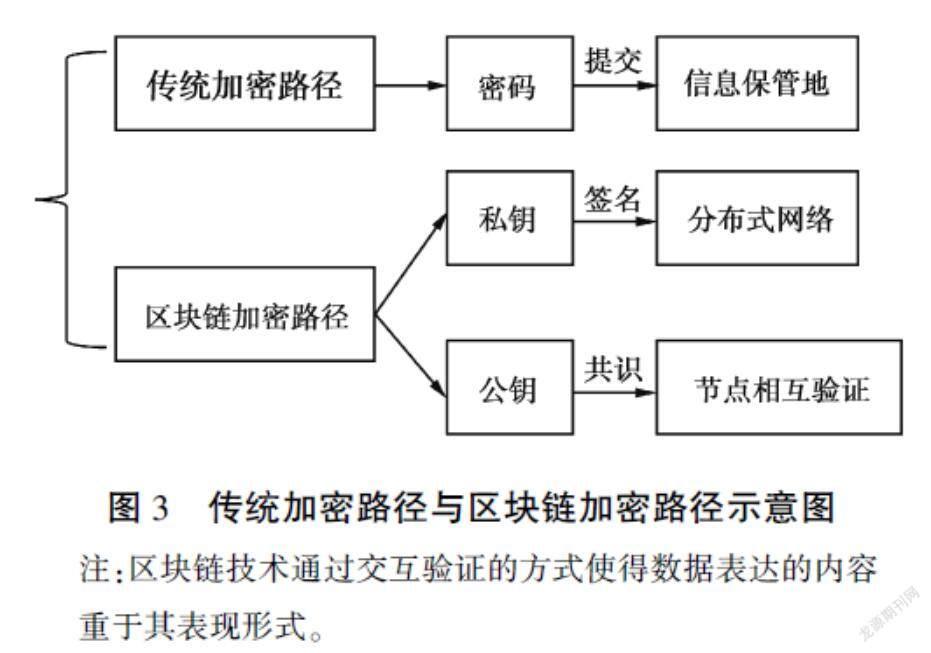

通过图3可以发现,区块链技术相对传统加密路径,在保留信息安全的同时,实现了网络社会数据开放与沟通的需求。区块链技术下的非对称加密,通过分布式存储的方式,实现了节点的相互验证。单个节点的载体并不会对其他节点的内容产生影响。相反,单个节点试图造假的行为会快速导致该节点进入验证的“黑名单”。这种管理模式实现了一种以成员共治取代中心监管的新型管理模式。

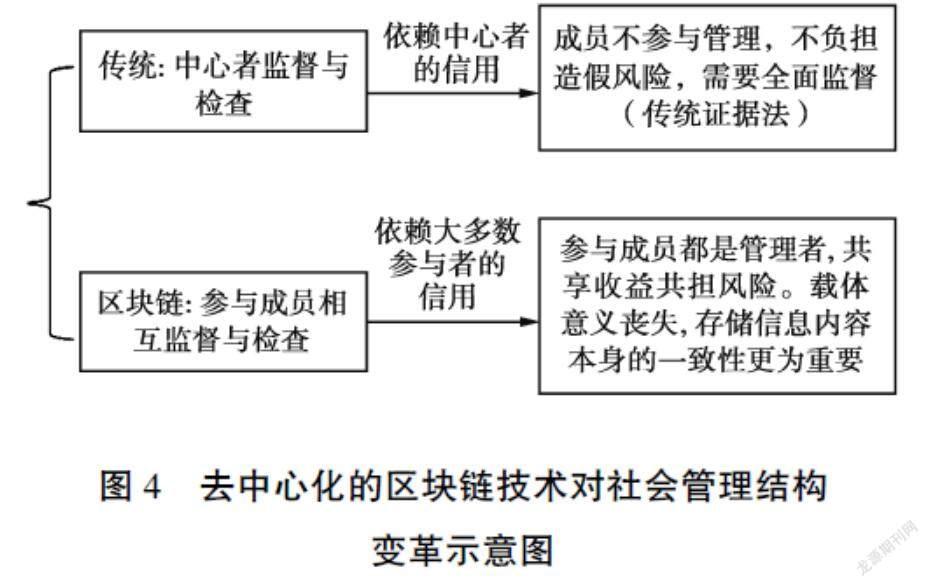

“参与式”司法证明模式的思路是让原本直线型分工明确的部门成为一个个更精细的小集体,再对小集体进行独立的核算考核。这样的小集体迫使每个成员拥有了管理者思维,开始思考如何提高自己所在集体的工作效率与产出,控制部门的预算(见图4)。在新冠病毒防控中,部分国人对隔离与限制的抵触一方面反映出对公共意识认知的缺乏,另一方面也反映出在直线型组织结构下,普通民众缺少国家管理者思维,很难从大局把握国家的动向。在区块链系统中,以节点相互印证的方式实现了去中心化的功能。以区块链技术为基础建设,以公民信用体系为基石的全社会自发式的交互验证网络可以将司法伪证的风险分担至每一个社会成员,让司法活动中的当事人直接参与司法证明活动,让每个公民在司法证明活动中充分获得参与感与归属感。区块链架构下的技术证明让公众成为共同验证的节点,让司法伪证风险的社会分担成为可能。这种法律验证模式有望在司法证明领域形成一种崭新的治理模式。即便是在以强大国家机器为后盾的刑事诉讼领域,电子证据依然面临着适用困难的境遇,民事诉讼中,当事人则需要通过私人取证的方式来证明电子证据的真实性、合法性和关联性。由于电子证据科技含量高、取证难度大,诉讼法领域电子证据的证明种类繁多但证明力偏低。而“参与式”司法证明观念完美结合了技术证明的优势,将多种复杂的电子证据通过相互印证的方式予以结合,同时又因为有了人的参与,使其作为电子证据的技术证明显得不那么复杂而又冰冷,实现了区块链为代表的技术证明从技术工具主义到价值理性主义的回归。正如政治经济学家哈耶克所指出:“为了保障国家经济计划的顺利进行,信息绝对不能够被集中化处理。”[10]

(二)“参与式”区块链司法的“校验”原理——自组织与拜占庭容错

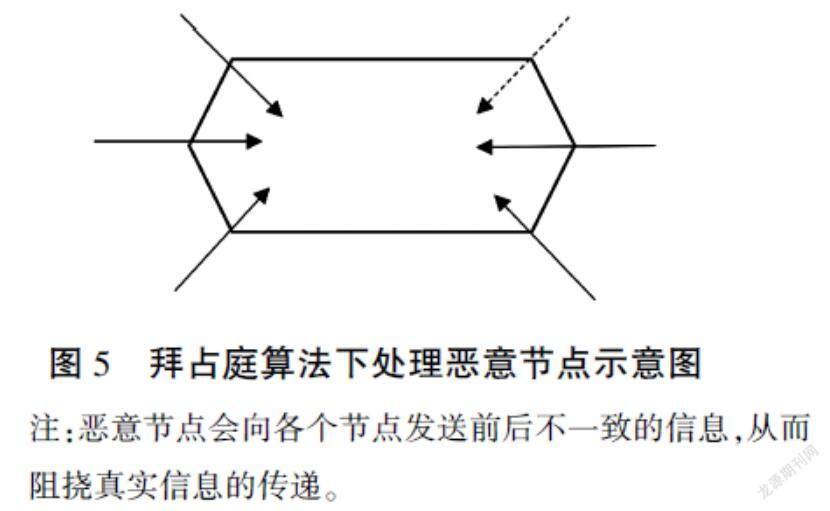

区块链证据在运用哈希值进行单向加密哈希算法具有单向性。只能由输入的数据或消息计算出一个定长的哈希值,而不能通过这个哈希值反向推算出输入的数据或者消息。的同时,运用去中心化技术防止数据在终端被修改。司法实践长期对权威部门的认定的依赖产生了对新兴技术证明认定的桎梏。2009年,诺贝尔经济学奖得主艾利诺·奥斯特罗姆就曾对这种不依赖于政府权威部门而依赖于自治性组织的经济管理模式做出过充分论证,进而提出多中心治理的公共理论(polycentric governance)[11],其证明得出类似于区块链下节点式等自治组织能够有效管理公共财产,也即作为市场与政府之外的“第三方治理力量”而发挥“看不见的手”的作用。艾利诺·奥斯特罗姆的理论以“自组织”的概念被运用于社会科学领域。区块链技术这种典型的自治技术结合其拜占庭容错下的共识机制能够形成艾利诺·奥斯特罗姆所论证的“自组织”体系自组织,是指系统在演化过程中,在没有外部力量强行驱使的情况下,系统内部各要素协调一致,使得在时间上、空间上或功能上进行联合行动,出现有序的结构。。拜占庭容错算法假设有恶意造假者、破坏者的情况下,如何在正常的节点间形成对网络状态的共识从而保障数据的真实性与完整性。

分布式分类账的绝妙之处在于,其能够确保特定活动可信无疑,无须以信任特定主体为前提[12]。节点参与者在共识算法安排下,为了集体利益而有理性地行动,并交互式验证各方节点的一致性。这项技术能保证存储到区块链上的证据几乎没有篡改的可能。在未来,通过拜占庭容错(Byzantine fault tolerance)理论支撑下的“共识机制”有望进一步保障存储前的电子数据也是真实的,自组织的“自我验真”能最大限度地排除伪造电子证据的可能性(见图5)。

“高度的透明性会使欺诈、虚假数据无处遁形,从而增强了数据的可信度和可靠性。”[13]以技术证明为信用背书的新型证明,突破了传统中心化的证明模式,却同时产生长期恪守权威部门认定为判断依据的司法部门信任危机,同时冲击了依托公信背书实施电子数据鉴真的司法观念。

据广州互联网法院的调研显示,73.25%的受访法官对区块链技术持怀疑或不信赖态度,91.2%的受访法官认为应将区块链存证证据等同于传统电子数据进行常态化审查,甚至有部分受访法官认为,应当对区块链存证证据设置高于其他电子证据的认证标准。当裁判者普遍对区块链技术了解不足、信任不足时,很难期待其在裁判中对区块链证据证明的案件事实予以应有关注、充分审查并大胆认定广州互联网法院的段莉琼、吴博雅向杭州、北京、广州3家互联法院法官及G市11家基层法院、850名裁判者发出调查问卷,收回有效样本785份。问卷共设置14个问题。问题1~3,调查受访者基本信息;问题4~6了解受访者对区块链技术、案件、平台等基础认知情况;问题7~12了解受访者对区块链证据证明力、真实性审查、跨平台调证等的主观态度及顾虑所在;问题13~14了解受访者对区块链技术证据化应用及未来更多司法场景应用所持态度。(参见段莉琼、吴博雅:《区块链存证证据的认证分析及完善路径》,《人民司法》2020年第31期)。广州互联网法院的段莉琼、吴博雅指出现有证明规则存在“以技证技”的价值取向。现阶段的司法证明活动将电子数据的真实性认定聚焦到第三方存证平台的存证行为,忽略了证据法上的证明规则及法理内涵,存在滑向技术中心主义的潜在危险[14]。该观点虽有其合理性,但也值得商榷,因为它树立起技术与法律的天然界限,法律应当吸纳符合法律价值取向、顺应时代发展趋势的技术规范。数字时代的电子数据需要用数据、算法、算力去建构新的理论体系与规则解释路径,从而形成物理空间与虚拟空间双重空间的规则体系构建,打破从原有物理空间的法律规则进行生搬硬套移植的现状。算法、人工智能正不断由市场经济活动的客体地位逐步迈向主体地位,古罗马、德国民法典、法国民法典所构想的公民社会正逐步过渡至数字时代的人机协同人机协同时代不同于公民时代,它强调人与机器的高水平的交互协作以期发挥最大的功效,它既依赖于机器的人机交互技术,又依赖于人对前沿技术的掌握与熟悉程度。社会,机器正逐步摆脱工业文明时期纯粹工具主义的价值定位。数字时代的社会基础变革必然造成原有移植于西方法律体系下的规则被部分摒弃、部分调整并进而创立出新的规则。通过吸纳技术证明的理念,以“代码即法律”代码即法律由西方网络法学者劳伦斯·莱斯格提出,在司法运用时,需要经过权威的制定程序,因为编程不等于立法。的形式进入法律证明的轨道,进而建构电子数据的可溯源理论与“参与式”司法证明模式,可以实现技术证明与法律证明的良性互证。将技术规范中符合法律价值理念和案件事实认定的规范纳入法治规范,是符合智慧司法的时代要求和电子证据认知的发展规律的。

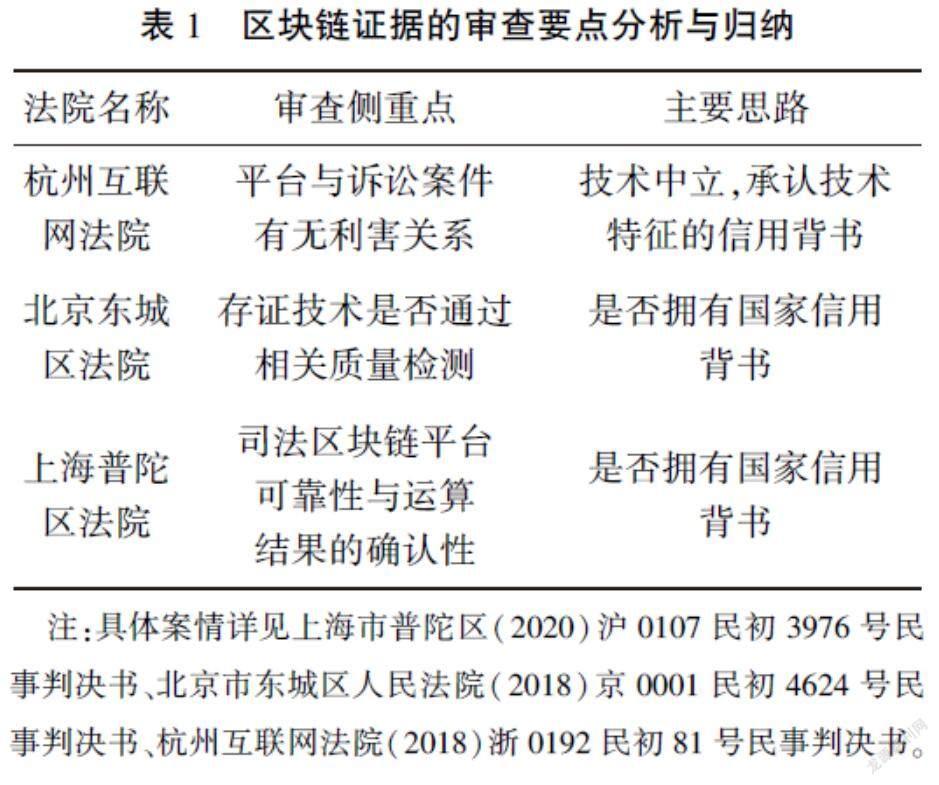

现有司法实践在审查区块链证据中偏离了审查的正确方向,将内容侧重于电子数据的真实性,实则区块链共同体设立目的的合法性才应当是审查的重点问题,这一点在经过对典型案件区块链证据的审查要点分析比较中得到了印证(见表1)。互联网法院在关于区块链证据存证云服务器案件中审查要点偏向平台与诉讼案件有无利害关系,而在同样涉及存证云案件中的普通法院则侧重审查技术背后有无国家的信用背书。现有司法实践在审查电子证据时,应基于数据、算法、算力理论才能进行更加有力的制度建構:(1)数据是否存储得足够清洁(完整)?(2)算法是否保持足够的中立为契合数字法治的治理逻辑,技术中立在进行理论建构时,具象化为“算法中立”。?(3)算力是否达到必要的高度(也可以理解为是否具有相应的资质,但使用算力理论更加契合数字法治的治理逻辑)?互联网法院通过充分理解与吸收共识(机制),建立一种范围较广的法律验证模式,而不仅仅限于使用区块链进行司法存证,这是通过代码来阐述法律之治的优良范式。

司法区块链系统为电子数据提供了全新的规制环境,这种内部的系统环境与外部的法律规则有机结合,形成了电子数据的双重规制体系。从这个角度看,法律代码化让规制的内涵和外延得到了扩展。司法区块链以法律代码化的形式构成了电子数据的规制环境,让虚拟空间的可控性增强具备了更广阔的空间。西方学者指出,人类已经进入了一个新的阶段,通过代码来起草和阐述法律规则,而非单纯通过代码来执行法律[15]。“代码之治”由法的运行阶段渗透至法的制定阶段,一种以技术架构来规范技术领域的思路应运而生,其核心特征是利用代码来定义人们需要遵守的规则,将法律的价值嵌入算法的运行中。

区块链技术是构建技术证明框架下法律证明体系的新契机,更是实现可信算法与可信数据之间的桥梁。区块链“参与式”司法勾画了一幅以区块链为基础设施、依赖算法与人工智能的电子证据证明蓝图和未来宏大的智慧司法远景。以保全网、存证云、天平链为代表的电子数据存储平台,以区块链技术为平台的底层技术,基于密码学的区块链技术原理,通过《密码法》所指向的技术标准和认证机构资质获得法律意义的转换,结合散列函数与哈希算法确保进入区块链系统内的电子数据满足真实性、合法性的法律需求,并通过大数据技术下数据与数据关联性的建构,实现一种视野更加广阔的关联性属性。

五、结语

人工智能时代,智慧司法实施的核心价值是提高司法效率,实现司法公正。面对蓬勃发展的数据科学,区块链技术被认为是拥有“信任关怀”的“技术鉴真”的电子数据技术,对智慧司法有着重要的积极意义。司法证明的“参与式”验证顺应时代需要,融入了区块链技术,将新型技术纳入司法证明的轨道,进而助力司法区块链建设。在科技创新发展和应用于社会的过程中,亟需建立公众参与机制,让公众自身能够在未来的设计与管理中发挥更加积极的作用。构建“参与式”法律验证既需要法学学者保持包容开放的心态,积极主动学习并了解新型技术的发展观念与技术特征,也需要构建符合技术特征且让普通公民有参与可能的证明模式。“参与式”司法模式利用“节点式验证”的技术特征完美调和了技术的复杂与公众的参与。区块链“参与式”司法让共识机制等不再是看起来神秘而又危险的“潘多拉算法魔盒”,而是为人类带来法治文明之火的“普罗米修斯”。实现区块链“参与式”司法不仅是司法机制的自我革新,也是科技与法律的新型沟通机制。

参考文献:

[1]刘品新.电子证据法[M].北京:中国人民大学出版社,2021:36.

[2]最高人民法院.中国法院的互联网司法(全文下载)[EB/OL].(2019-12-04)[2021-01-28].https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/12/id/4704040.shtml.

[3]孙梦龙,陈文.区块链视角下技术证明与法律证明的良性互证[J].湖南社会科学,2020(6):112-113.

[4]罗伯特·赫里安.批判区块链[M].王延川,郭明龙,译.上海:上海人民出版社,2019:86.

[5]中国互联网络信息中心.第48次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].(2021-08-27)[2021-09-10].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202108/p020210827326243065642.pdf.

[6]VOS J, LEMMEN C, BEENTJES B. Blockchain-based Land Administration: Feasible, Illusory or Panacae?[C]. Washington, D C: World Bank Conference on Land and Poverty,2017:3.

[7]孙占利.区块链的网络安全法观察[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(1):37.

[8]SCOTT B. How Can Crytocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social and Solida-rity Finance? [C]. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development,2016:9-10.

[9]孙梦龙.区块链取证与可信时间戳技术梳理适用[N].检察日报,2021-09-01(3).

[10]弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克.通往奴役之路[M].王明毅,冯兴元,马雪芹,等译.北京:中国社会科学出版社,2020:95.

[11]张克中.公共治理之道:埃莉諾·奥斯特罗姆理论述评[J].政治学研究,2009(6):83.

[12]凯文·沃巴赫,林少伟.信任,但需要验证:论区块链为何需要法律[J].东方法学,2018(4):83-84.

[13]李丹,龙会芳,卢艳茹.基于区块链技术的学术期刊出版诚信体系构建[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2020(5):119.

[14]段莉琼,吴博雅.区块链证据的真实性认定困境与规则重构[J].法律适用,2020(19):154.

[15]KAESEBERG T. The Code-ification of Law and Its Potential Effects[J]. Computer Law Review International, 2019(4):107-110.

Judicial Blockchain and Blockchain Justice

SUN Menglong

(Law School, Heilongjiang University, Haerbin 150080, China)

Abstract:

Judicial blockchain at the actual level shows a strong application prospect in the field of electronic data through credible time stamp storage. The “participatory” node verification under the blockchain consensus mechanism is expected to form a more promising blockchain justice. The blockchain judicial alliance chain can use hierarchical nodes to ensure the consensus led by public trust institutions, and the public participates in data verification in the form of an organization to achieve socialized participation in judicial activities. The “participatory” justice under the blockchain architecture allows the public to become a node for joint verification, making it possible to realize the social sharing of the risk of judicial perjury. “Participatory” justice has taken shape in the field of community governance. The various health codes and itinerary trajectories widely used in the epidemic have realized the combination of public participation and technical governance. This brand-new judicial model demonstrates the clear banner of the socialist rule of law with Chinese characteristics in the new era through the institutionalized construction of public participation in the national governance mechanism.

Keywords:blockchain technology; technical certification; participatory; judicial model; electronic data

(编辑:刘仲秋)

收稿日期:2021-05-31修订日期:2021-10-01

基金项目:国家社会科学基金青年项目:司法区块链的制度体系、可能风险及应对策略研究(20CFX005)

作者简介:

孙梦龙,博士研究生,主要从事诉讼法、网络法和司法区块链研究,E-mail:849931453@qq.com。