BIM技术在地铁施工阶段安全技术质量的应用研究

——以佛山地铁为例

2022-04-22史佩军SHIPeijun

史佩军SHI Pei-jun

(中交产业投资控股有限公司,北京 100000)

0 引言

BIM(建筑信息模型)技术作为一种新兴的辅助技术,近些年来在工程行业发展迅速,但目前关于BIM的应用在设计阶段较多,涵盖了建设工筹、图纸设计、实体漫游、造价算量等。对于施工单位而言,其更多用于效果展示、碰撞检测及造价算量等,且在房建系统应用较多,在城市轨道交通方面应用较少。[1]本文基于佛山地铁二号线某标段施工阶段的实践,研究了BIM技术对于轨道交通行业施工阶段技术质量安全的应用进行了探索,得出BIM技术在场地布置、三维出图、图纸审核、可视化交底、安全质量技术协同管理方面有效提升管理效能的结论,同时针对BIM技术人才、电子化交底、电子化表单、网络信号适用性提出了针对性的建议。

1 BIM技术的特点及优势

BIM技术在设计之初就面向项目全生命周期,其能将影响项目进行的因素综合考量,取代原本松散按部就班的平行作业,可使整个工程项目提高工作效率,在确保工程安全质量的同时提高效率、节省成本,缩短工期[2]。

1.1 BIM技术的技术特点。

1.1.1 可视化BIM技术利用三维制图软件,通过输入数据构建模型,以真实反映建筑结构梁、板、柱、墙等对象间关系和建设完成后的效果。使用中辅以分解、转向、剖切、透视、合并、材料、色彩等功能,充分体现“所见即所得”的特性,能让参与人员更清晰地识图、审图、用图,信息的传递和集成更迅捷、高效[3]。

1.1.2 模拟性 管道线路在施工中常出现碰撞、冲突等问题,而BIM技术在模型中模拟实际情况,通过软件自检及人工辅助对碰撞冲突处预警,作业前即可发现问题。此外,BIM技术也能实时显示实际进度,并通过链接与施工计划可形象反映、实时比对。[3,4]

1.1.3 信息化BIM技术能够对整个建筑模型中的所有构件赋予信息,通过手机端也可实时查阅相关图纸与实际对照检查,减少了以往随身随带图纸的不便,对实体构件建造过程技术、安全及质量管控带来方便。

1.2 BIM技术的应用价值优势

BIM技术还可结合云端平台及本地数据库,汇总各方信息,打破时空、专业的屏障,减少无效沟通时间,提高沟通效率,降低沟通成本。通过平台能实时查询所需数据材料,实现设计、建造、运维全生命周期信息化、数字化,协同化,实现项目整体功能的优化和价值提升[5,6]。

2 主要研究目标

项目通过佛山地铁二号线某标段在安全、技术、质量方面BIM技术的应用探索,总结提炼出一套BIM系统使用的有效方法,建立有效的BIM模型,实现以下目标:①通过本系统可以信息化地管理人员,材料、机械、进度、质量、安全、环境等等施工现场迫切关心的模块;②对设计中的问题加以识别,优化设计,从项目质量、安全、物资、施工,到技术、成本方面全过程跟踪,方便扩展为适用于全寿命周期的跟踪管理平台;③通过本平台,结合BIM技术、云数据等先进技术,通过协同开发,有效实现BIM技术的移动化和云储存,将地铁BIM技术的信息化模式在施工管理方面得到有效应用,可实现无论何时何地的远程访问查看与工程相关的所有信息,包括图纸、文档、现场质量管控、验收标准等,最终可将项目管理水平的大幅提高[7-11]。

3 BIM技术在项目的实际应用情况

3.1 项目概况

佛山地铁二号线一期工程线路长32.4km,某单位承建第3标段,合同总造价约为11.3亿。主要工程量为:两座车站、三段盾构区间、一段明挖区间、一段U型槽区间。其中登洲站及湾登区间由二分部负责。登洲站全长217.0m,明挖双层单柱两跨钢混框架结构,岛式站台,设出入口2个,风亭组3个。湾登区间隧道全长2.48km,盾构法施工,设风井1座、联络通道3处。

3.2 BIM在轨道交通施工中的应用

3.2.1 基于BIM技术的现场布置

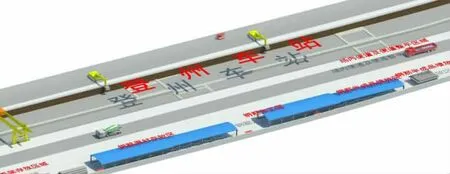

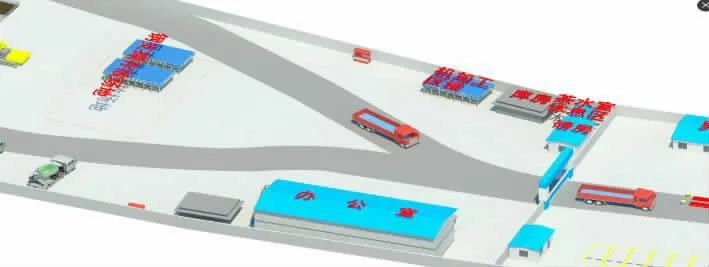

地铁施工由于工序多、转换频繁,从地基加固、围护结构施做、基坑开挖、层板浇筑到盾构端头井加固、始发、接收,施工场地不断变换,需多次布置。利用BIM技术对施工现场布置三维模拟,可检验施工场地合理性,减少重复劳动,设备及临时便道等临设的使用率也可增加,减少成本,具体见图1-图3。

图1基坑开挖阶段平面布置图1

图2基坑开挖阶段平面布置图2

图3基坑开挖阶段平面布置图3

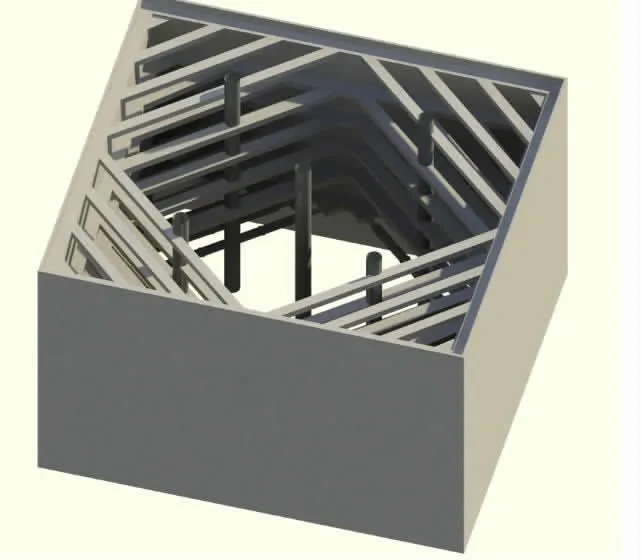

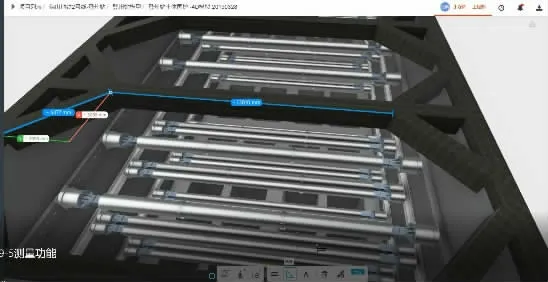

3.2.2 基于BIM技术的三维出图

项目团队通过BIM软件revit,将二维纸质平面图绘制成三维图像,使现场技术管理人员对平面图纸施工参数有了深入的了解,也可对建筑结构进行了可视化分析,以便筹备设计变更工作。生成的3D模拟图能随时在网页及手机端打开,方便及时与施工实际核对,以确保问题早发现、早处理,见图4-图8。

图4车站主体结构模型

图5车站主体结构剖视图

图6车站主体及附属结构围护及支撑结构图

图7中间风井围护结构图

图8电脑网页端的4D漫游图

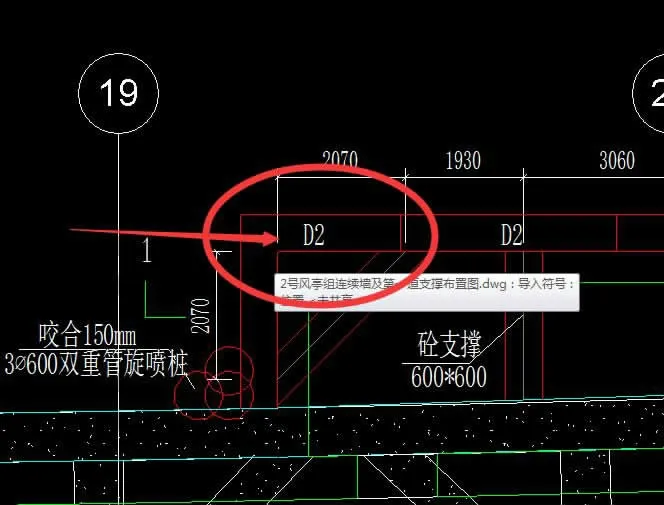

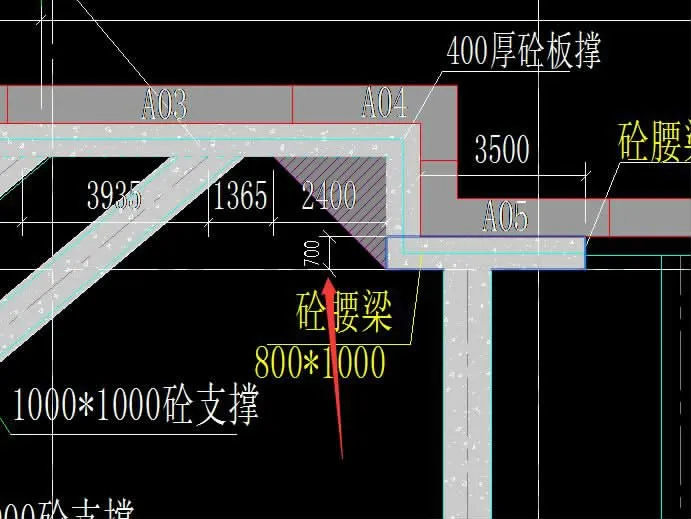

3.2.3 基于BIM技术的图纸审核

项目在BIM协作单位的帮助下,将设计图纸统一建立了三维模型,在模型建立过程中发现了图纸中的错、漏、碰、缺处,如车站围护结构砼支撑标注尺寸和图纸尺寸不符,地连墙编号标识错误、腰梁标注尺寸错误等问题,见图9-图11。

图9砼支撑与标注尺寸不符

图10附属结构地连墙标号错误

图11砼腰梁标注尺寸和图纸尺寸不符

项目将发现的问题汇总整理,向设计院提交反馈意见,减少了因图纸原因导致的停工。

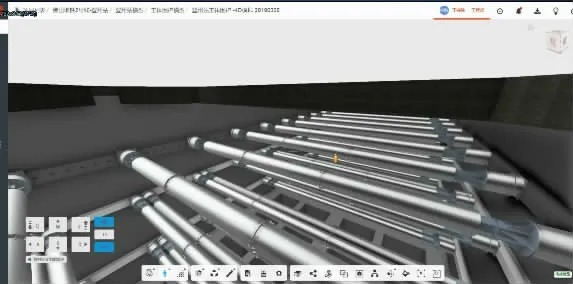

3.2.4 可视化交底

技术交底工作通常由技术人员在施工前向作业人员通过口头讲解及书面签认,使作业人员掌握工程特点、施工工序、技术要求、质量标准等,但往往抽象难以理解。且传统平面图纸对于复杂位置的钢筋、梁、板等往往列表繁复,刚毕业的学生及知识水平不高的作业人员,常常难以理解。而通过三维模型交底,各复杂节点的模型与现场真实构件一致,更有效地指导施工,避免技术质量等事故的发生。

此外,将Revit建立的模型通过PR、AE等软件生成视频,视频交底使接受人更有兴趣,培训效果也更好,见图12-图14。

图12钢支撑可视化视频交底

图13地连墙施工参数可视化交底

图14围护结构拆解可视化交底

3.2.5 安全质量管理协信息化

通过BIM平台的建立,将原先施工管理的工作移植到平台,如将施工日志及周报月报在平台上填写,通过手机及PC端质量安全流程,对施工过程中出现的质量安全问题进行记录及管控,将问题明确到责任人,完成整改,最后闭环,见图15-图17。

3.3 小结

本项目通过BIM技术的应用,实现了场地平面布置、三维出图、可视化技术交底、碰撞检测、技术资料信息化、进度控制等效果,在工作中得到充分而广泛的应用。

4 结论及建议

4.1 结论

本文以佛山地铁二号线某标段为依托,立足城市轨道交通行业研究了BIM系统对于施工过程的作用,分析研究了项目在BIM信息化的引入与推广对于质量、安全、技术的效果。最终取得如下结论:①BIM技术在场地布置、三维出图、图纸审核、可视化交底、安全质量技术协同管理方面应用得较好,项目管理效率有明确的提高,项目在实施过程也未发生重大安全技术质量事故。②参照本项目的BIM应用情况,通过专业公司培训项目施工人员对Revit和BIM协同平台进行学习,多数技术管理人员虽为土木行业毕业,但对于软件技术的掌握水平不一而足,协同工作较困难。③部分质量安全信息如施工日志、巡查日志等虽然能通过手机端填报,但建设方要求以手写版为准,故施工日志、安全日志的电子化输入成为为录入平台而多做的一项工作,相关业务人员对此重复化的工作感到厌烦与不支持、不配合。④由于工地车站基坑及盾构隧道内普遍没有网络或信号较差,相关技术管理人员在查阅和填写信息时,往往不能下载上传,各项数据加载较为缓慢,影响使用体验。

图15平台质量管理系统

图16平台安全管理系统

图17平台手机端

4.2 建议

①目前我国的BIM专业人员仍较少,各大院校应开设BIM专业课程,加强人才培养。各企业在招聘时也应考虑有相关技能经验的人才,也可联合学校开展定向人才培养,既满足工程信息化的需要,也可避免占用管理工作繁重的项目人员大量时间,影响工作效率。②在可视化交底方面,目前仅限于辅助管理人员及一线工人加强对现场工艺要求、质量要求的理解,后期建议业主与施工单位加强沟通,通过人员网络交底,实现电子化、信息化的学习、考核,不限于传统纸质层面记录,即电子化交底也与传统纸质交底具有同等效力,才能更好地促进施工生产。③在质量安全网络协作方面,建议各规范编制单位强化电子化通用表单的研究与实施,建立建设五方统一认可使用的平台,避免重复化工作导致BIM平台仅仅成为项目宣传的亮点,而成为管理的累赘。④在施工一线无网络区域的信息获取与录入方面缺陷,一方面建议建设单位在预算里考虑增加相关通讯设施的费用,施工单位也要采取措施为无网络的区域增设基站加强信号,也可铺设无线网络,以解决信号瓶颈;另一方面建议相关的BIM开发研究单位加强研究,让软件能在无网的条件下也能保持登入的状态或者先缓存相关数据,在人员回到有网的地方能自动上传下载相关数据,以利于现场实际操作。