中国茶典籍海外译介模式和中国茶文化“走出去”

2022-04-22田萌

田 萌

(四川外国语大学,重庆 400000)

典籍作为中国文化的重要组成部分,分为科技典籍和文化典籍(罗选民,李婕,2020)。茶典籍作为科技典籍的一部分,一般指清末以前历朝有关茶的重要文献和书籍。茶典籍是我国茶文化内涵的集中体现,也是中华文化的有力彰显。中国茶叶和茶文化向世界的传播,对世界文明的发展做出过重要贡献(施由明,2021)。译即翻译,介的重要内容是传播,翻译文本的产生只是传播的开始,在它之前还有“选择译什么的问题,在它之后还有交流、影响、接受、传播等问题”(谢天振,1999:11)。中国典籍英译界满怀走向世界的决心,而当前中国文化的传播力还远远跟不上中国崛起的步伐。近十年来,学界对该领域的研究主要关注茶典籍翻译策略(姜欣,姜怡,2006),虽有涉及茶典籍对外译介,但目前尚未有学者考察茶典籍走出去译介模式。因此如何有效实现传播,即构建译介模式尤为重要。有学者如鲍晓英(2014)、花亮(2015)试图以个案传播的成功归纳总结文本总体特征,构建“中国文学走出去”译介模式,但个案文本所表现出来的特殊性和差异性难以对中华文化文本类型放之四海而皆准。有鉴于此,本文首先对译介模式进行修补,尝试建构中国茶典籍海外译介模式,在此基础上调查茶典籍英译本在海外的译介效果,归纳总结译介效果较好的茶典籍英译本特征,以期更好推动中国茶文化走出去,为世界贡献中国茶学知识和智慧。

1 茶文化“走出去”译介模式探索

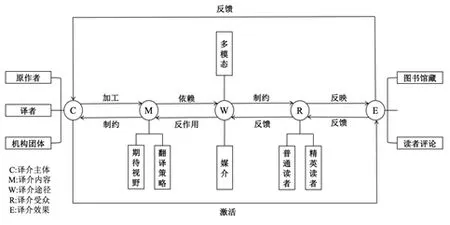

1948年,社会学家哈罗德•德怀特•拉斯韦尔(Harold Dwight Lasswell)在《社会传播中的结构和功能》研究论文中提出社会传播模式:who、what、in which channel、whom、what effects(1948)。其后,鲍晓英将其应用于翻译研究领域,提出对应的对外译介模式,包括译介主体、译介内容、译介途径、译介受众、译介效果。但该模式静态、单一,缺乏反馈机制且译介效果缺乏定量分析。而创新的中国文化海外传播模式应该一改既往的单向度、扁平式研究为多向度、互动式、立体型的跨文化传播研究(许德金,2018)。因此,本文尝试将译介模式修补如下(见图1)。

茶典籍译介模式是一种双向互动非线性循环的过程,译介效果是其目的和结果,这些目的和结果反过来作用于其他四个部分,在译介过程中,译介主体收到反馈后,对译介内容(期待视阈和翻译策略)进行及时加工,即修正、补充或更新,再通过媒介到达译介受众,译介受众产生的反馈效果激活整个译介过程,实现有效翻译传播,如此形成译介循环过程,最终实现译介效果最佳化。

2 中国茶典籍英译本概况

“茶典籍”迄今尚无确切的定义和界定。王晓东(2016)认为茶典籍指的与茶有关的所有重要法典、图籍。但这一定义并未涉及到茶典籍的分类。茶典籍又称茶文化典籍、茶学典籍、茶书。中国茶典籍起源于唐朝,兴盛于宋朝,而衰弱于清朝。故本文试将茶典籍定义为“1911年之前由域内人士直接撰写的以茶文化为主要内容的重要文献”。通过中国知网、必应(Bing)等搜集整理茶典籍英译本数量,以全面把握现有茶典籍英译本的概况。通过整理和分析,得到以下数据,现有茶典籍3部,英译本数量4本,分别是《茶经》《续茶经》《中国古代茶技艺》。

中国古代茶典籍的译介起步较晚,始于20世纪70年代。1974年,小布朗出版社出版了《茶经》第一个全译本——The Classic of Tea:Origins &Rituals,译者是弗朗西斯•罗斯•卡朋特(Francis Ross Carpenter)(简称弗译本)。2011年,美国学者夏云峰(Warren Peltier)翻译介绍中国茶典籍作品,发表于塔托出版社(Tuttle Publishing)。2009年,我国学者姜欣、姜怡(简称姜译本)翻译了The Sequal to the Classic of Tea(《续茶经》),由湖南人民出版社出版。进入21世纪,《茶经:世界第一部关于茶文化的著作》(The Classic of Tea:The World’s First Treatise on Tea Culture),由美国长河出版社出版。

3 茶典籍译介模式分析

3.1 译介受众和译介效果

译介受众和译介效果是整个译介模式的最后两环,反映出传译介过程成功与否的关键。目前而言,译介效果通常由海外图书馆馆藏、普通大众评论以及海外同行异域专家评论衡量。

3.1.1 WorldCat海外图书馆馆藏情况。图书馆馆藏量被认为是检验出版机构知识生产能力、知名度等要素最好的标尺(何明星,2012)。借助该软件得到茶典籍译本在海外图书馆馆藏量,具体情况见表1。在所有茶典籍英译本中,由《茶经》弗译本在世界范围内的馆藏数量最多。(见表1)

表1 茶典籍英译本全球图书馆馆藏情况

3.1.2 海外同行异域专家评论。“翻译文本能够进入异域阅读层面、赢得异域行家的承认和异域读者的反响才有译介效果(吕敏宏,2011)。借助Jstor,Gale等海外权威的数据平台,以各个茶典籍英文名为主题检索,共找到4篇同行异域专家述评,获得评论最多的是《茶经》英译本,共3篇,而这3篇全部是来自弗译本。

3.1.3 亚马逊、Goodreads网站大众评论。文本的接受不只局限于汉学家或中国文学研究者等小众群体,衡量译本在海外接受的重要标准之一还应包括国外普通读者的评论。2022年1月20日,笔者对所有茶典籍英译本的反馈情况进行搜索,共查到45条读者评论。其中《茶经》弗译本评论数占32条,平均评分为4.7分(满分为5分)。

可以看出,从馆藏量、海外读者评论来看,《茶经》弗译本受到的关注最高。

3.2 译介主体:“中西结合”多元化模式

鲍晓英从译介学的角度出发,认为译介主体是指“谁”从事的翻译。但笔者认为,译介模式还囊括出版社、权力机构等“赞助人”。

就译者而言,读者对翻译家的认同程度对译本的接受与传播尤其重要(王志勤,谢天振,2013)。因此,海外读者对译本选读的重要标准就是译者是否出名。备受欢迎的《茶经》弗译本作者卡朋特是美国著名学者,多年从事与中国事务有关的工作,在美国历史学界享有盛誉。亚马逊的读者评价同样有所体现,比如:“我给出4.5颗星主要是出于译者及其对该书介绍的原因 ”。

就出版社而言,《茶经》弗译本以及《中国古代茶技艺》夏译本都来自外国出版社。美国布朗出版社诞生于1837年,是一家有着两百年历史的老牌出版。埃科出版社成立于1971年,其知名度和影响力明显比不上布朗出版社。塔托出版社是亚洲主题英语书籍的主要出版商之一,涵盖多个领域。《续茶经》姜译本的出版社湖南人民出版社在国外知名度较低,图书馆藏极少。而尽管长河出版社是我国第一家在美国本土成立的出版社,但尚处发展阶段,知名度和影响力远不及其他出版社。

3.3 译介内容:共同体价值兼人文情怀

译介内容包括期待视野和翻译策略。译介内容《茶经》弗译本最受关注的原因在于其既符合读者的期待视阈,又采取易于受众理解的翻译策略。就期待视野而言,茶典籍兼顾物质文化和精神文化,具有世界普遍性价值和人文情怀。专业读者评论道:“在第七章‘七之事’中,有几十篇趣闻轶事,反映出背后盛行的佛教和道教哲学”。而若反其道而行之,不可避免被带上官方宣传的烙印。比如一位读者对长河出版社译本表示“完全没有必要提及或者推广一带一路”。可见,要从中国人的日常生活实践去发掘、提炼中国故事,传播中国好声音。

就翻译策略而言,弗朗西斯采取厚译的方式,自称该书翻译难度大但古色古香,因此不想丢失原文的美。亚马逊网站的读者评价同样有所体现,比如,Gardella(1976)在书评中称赞道:“译文保留了原作的内容和精神风貌。”而读者对长河出版社出版的译本评论显示:“译文很枯燥。如果能提供汉字,对历史背景进行更清晰的注释,会更有帮助,而不是仅仅列出pu、bei、yu”。可见,对一些难以理解的历史文化背景应适当增添文内注释、文末注释,必要时还可附上译者序言。显然,弗译本译文更为简洁、易读,传递原文蕴含的传统文化的同时减少文化内涵的亏损和变形(何琼,2013)。

3.4 译介途径:渠道多元化

所谓译介途径是指受众接受文本信息的具体渠道(吴赟,蒋梦莹,2015)和翻译文本所表现的符号资源。就前者而言,《茶经》姜译本都是由国内出版社出版,无疑在销售手段、资金支持和售卖渠道等都不及小布朗和埃科出版社。除此以外,进入大学课程也是作品在海外传播的主要渠道。数字时代使《茶经》弗译本的传播途径呈现出多元化的形式。风靡全的YouTube网站现存大量视频慕课,供全球网民学习。

就后者而言,随着数字时代的问世,典籍翻译不只是文字间的转换,更要把多模态语篇的转换考虑在内(陶友兰,2022)。传统纸质书籍难以满足当今时代读者的需求。《茶经》弗译本受欢迎与其多模态话语属性不无关系。亚马逊多位读者对《茶经》弗译本评价道:“The small hardbound copy is very nice and has many lovely illustrations of the Chinese processes of growing and producing tea.And,Yu shares poetry and literature of tea,small glimpses into the Chinese culture that is tea.”

4 结语

中国茶文化“走出去”是一个庞杂的工程,只有在掌握传播规律的基础之上,合理选取译介主体、译介内容、译介途径,把译介受众现实需求充分考虑在内,构建有效译介模式,最终才能达到最佳译介效果。当然,这种译介模式并非放之四海而皆准,加之有的作品甚至需50、60年才会看到译介效果(许钧、周领顺,2015),这也说明未来任重而道远。而在当前国际传播大背景下,构建有效译介模式不仅迫在眉睫而且势在必行,以期更好推动中国茶文化走出去,贡献中国茶学知识和智慧。