第一份中文网络杂志——《华夏文摘》研究

2022-04-22黄绍坚

黄绍坚

摘要:本文从《华夏文摘》的创办、编辑、读者、主要内容和性质、发展阶段及近期特点、贡献等六个方面,对世界上第一份中文网络杂志《华夏文摘》进行了研究,认为《华夏文摘》对中文在互联网上的传播、对当代留学生文学和中文网络文学的发展都作出了贡献。本文同时提出:第一篇中文网络文学作品是杂文《不愿做儿皇帝》(作者张郎郎),发表于1991年4月16日出版的《华夏文摘》第3期;第一篇中文网络小说是小小说《鼠类文明》(作者佚名),发表于1991年11月1日出版的《华夏文摘》第31期。

关键词:中文网络杂志;《华夏文摘》;第一篇中文网络文学作品;第一篇中文网络小说

《华夏文摘》(周刊)是世界上第一份中文网络杂志,也是在海外的中国留学生和海外华人中影响最广的中文媒体之一。至2002年9月27日,《华夏文摘》已出版正刊600期,另有增刊307期。1999年4月25日,海外著名网络作家少君(钱建军)在美国哈佛大学燕京学社的一次题为“网络文学的前景与问题”的演讲中说:“如果你问在美、加、澳、日留学的近二十万中国留学生,大概几乎没有人会说他没看过这份杂志。其影响力超过任何一种中文媒体”[1]。

《华夏文摘》很早就被介绍到国内。1994年,美国BDI德州国际科技咨询公司的田溯宁博士在《科技导报》上发表文章,题为“美国‘信息高速公路计划及对中国现代化的启示”,其中谈到:“最重要的是,中国留学生还在Internet网上,创立了世界上第一份‘中文电子期刊——《华夏文摘》,每星期一刊向近一万用户发递,这使古老的汉字文化可以在现代的电子网上传递。”[2]其后,美国密苏里大学的张可文与新加坡南洋理工大学的郝晓鸣合作撰写的《电子刊物的崛起与中华文化传播》(登载于《新闻与传播研究》1995年第2期)、上海社会科学院文学所的王周生撰写的《信息时代与文学》(登载于《上海社会科学院学术季刊》1995年第4期)等论文,对《华夏文摘》都有简略的介绍。遗憾的是,可能由于在国内不能直接从网络上阅读《华夏文摘》,对这样一份重要的中文网络媒体,国内学术界至今没有系统地了解和研究。本文正是试图填补这一空白。

一、《华夏文摘》的创办

《华夏文摘》由“中国电脑新闻网络”(China News Digest,简称CND)于1991年4月5日创办。

众所周知,我国大陆地区直到1994年4月20日,才由中关村地区教育与科研示范网络(NCFC)首次实现了与国际互联网的直接互联[3];从1995年5月起,才向社会开放网络接入并提供全面服务[4]。也就是说,直到《华夏文摘》创办整整三年后,大陆互联网事业才开始起步。那么,作为中文网络杂志的《华夏文摘》为什么能创办得如此之早?笔者认为,主要有以下三个原因:(1)它有组织基础,即CND;(2)它有技术支持,即较成熟的汉字输入技术和汉字互联网传输技术;(3)它有读者需求,即日益增多的在海外的广大中国留学生和海外华人对母语文化的认同和渴望。

(一)《华夏文摘》的组织基础——CND

1989年3月6日,加拿大的朱若鹏、美国的熊波、邹孜野和另一位在加拿大的中国留学生(姓名不详)等四人共同成立了“新闻文摘电脑网络”(News Digest),每天用英语向海外中国留学生、各大学图书馆及各国研究中国问题的学者们,提供世界各地新闻媒体发布的有关中国情况的免费新闻[5]。

1989年7月至8月间,“新闻文摘电脑网络”(News Digest)先后与“中国学生电讯”(Electronic Newsletter for Chinese Student,简称ENCS)、“中国新闻组”(China News Group,简称CNG)合并,正式取名为“中国电脑新闻网络”(China News Digest),简称CND[6]。后来,CND作为非赢利组织在美国马里兰州注册[7]。

到1991年,CND的英语读者已达一万多人,分布在二十多个国家和地区[8]。在此基础上,CND决定创办一份免费的网络中文杂志,即《华夏文摘》。1991年3月,由朱若鹏任第一届主编的《华夏文摘》八人编辑部成立[9]。1991年4月5日,《华夏文摘》创刊号正式出版,首期编辑为朱若鹏。据主办者称,《华夏文摘》“是一个微型的综合性杂志,力图包容政治、经济、文化、艺术、科学等各个方面”,“所刊载的文稿主要取自海内外各家中文刊物”,“在每个周末通过全球电脑网络传送给读者”。

(二)《华夏文摘》的技术支持——较成熟的汉字输入技术和汉字互联网传输技术

在汉字输入技术与汉字互联网传输技术方面,有四位早期中文互联网技术的開拓者的贡献在国内鲜为人知。这四位开拓者的名字是:严永欣、倪鸿波、黎广祥和魏亚桂。

严永欣,中国科技大学1977级近代物理系毕业生,八十年代到美国留学。他认为当时流行的中文书写软件如WordStar (WS,即联想汉字)等过于专业化,一般人很难学会使用,于是在1989年4月自己开发出了简便易学、占用内存小的“下里巴人”(早期称“BYX”)中文书写程序,并在互联网上公布,供大家免费下载使用[10]。这一程序一度在海外华人和留学生中广泛流行。

倪鸿波,1987年到澳大利亚留学。他研制出了“南极星”(NJStar)汉字处理软件。几乎所有重要的海外中文电子刊物,如《华夏文摘》《枫华园》《新语丝》《橄榄树》等,都曾使用“南极星”软件开展编辑出版工作。1992年,倪鸿波在澳大利亚悉尼注册成立“南极星(澳大利亚)软件公司”(NJStar Software Co. Pty Ltd.)[11],商业活动似乎开展得非常成功。

黎广祥,八十年代末在美国苹果电脑公司工作。当时,Usenet上有一个用英语讨论中国问题的新闻组Society.Culture.China(简称SCC),是海外华人和中国留学生在早期互联网上聚会的重要场所。1989年6月,黎广祥在SCC上用ASCⅡ码(“美国信息交换标准编码”的英文字头缩写)贴了一篇中文文章,讨论在网络上传输中文的问题[12]。这可能是互联网上出现的第一篇中文文章。

这里,应该简要地介绍一下互联网上的中文编码问题。中文编码主要有三种:一种是“国标码”(GB),主要是大陆和新加坡等使用简体汉字的地区使用;一种是“大五码”(BIG5),主要是中国台、港、澳等使用繁体汉字的地区使用;第三种是“HZ码”,主要在海外华人和留学生中使用。GB码用两个ASCⅡ码加首位“1”来表示一个汉字(即双字节8位编码),当它在互联网上用“简单邮政传输协议”(SMTP)传输时,要用Uudecode编码后再传输,同样,到达终点后要用Uudecode解码——这样难免会在编码、解码过程中出现乱码现象。HZ码则只使用两个ASCⅡ码来表示一个汉字(即双字节7位编码),但这样容易将中文与英文及符号搞混,于是,它在“汉字群”的前后分别加上“逃出码”(用“~}”表示)和“逃入码”(用“~{”表示),即在“逃出码”和“逃入码”之间的ASCⅡ码表示的是汉字,其余的ASCⅡ码仍然表示英文或符号。这样,整个中文文件在网络上传输时,从表面上看俨然是一个标准的ASCⅡ码文件,既不容易出错,也与绝大多数英文软件兼容。这是HZ码最大的优点。黎广祥提出HZ码的最初设想,并与魏亚桂一起提出了初步的“ZW”(“中文”的拼音字头)汉字输入方案,为互联网早期的汉字传输做出了重要贡献。其后,斯坦福大学的李枫峰,参照日文的类似方案,提出了更完善的“HZ码”方案[13]。

贡献最大的当属魏亚桂。他八十年代到美国印第安那大学留学,先在生物系学习,后转入计算机系。他的重要贡献表现在三个方面:(1)和黎广祥一起完善了上述HZ码的设想;(2)他于1989年8—11月间开发出了输入和显示HZ码的汉字处理软件ZWDOS第一版(后有升级版本);(3)他在美国印第安那大学的系统管理员Steve Mosier先生的帮助下,于1992年6月28日在Usenet上建立了一个新闻组Alt.Chinese.Text,即大名鼎鼎的ACT[14]。

这些早期中文互联网技术的开拓者与《华夏文摘》保持着密切的联系。他们开发出的软件每出一个新版本,往往首先免费供给《华夏文摘》编辑部试用,严永欣、倪鸿波和魏亚桂还是《华夏文摘》的读者和技术咨询,其中魏亚桂担任过CND的第二任总编[15]。

值得一提的是,直到2001年 1月,从第510期(2001年1月5日出版)起,《华夏文摘》才不再使用传统的HZ码编排,文章的行头和行尾见不到逃出码“~}”和逃入码“~{”符号,版面焕然一新[16]。

另一方面,CND也积极开展汉字互联网传输试验。早在1990年春天,美国肯塔基州立大学的中国留学生朱刚,应用“下里巴人”软件,通过Bitnet(比特网)第一次成功地将歌词《小草》发送给CND的同伴们,这是早期互联网传输中文的试验之一[17]。

(三)《华夏文摘》的读者需求——日益增多的在海外的广大中国留学生和海外华人对母语文化的认同和渴望。

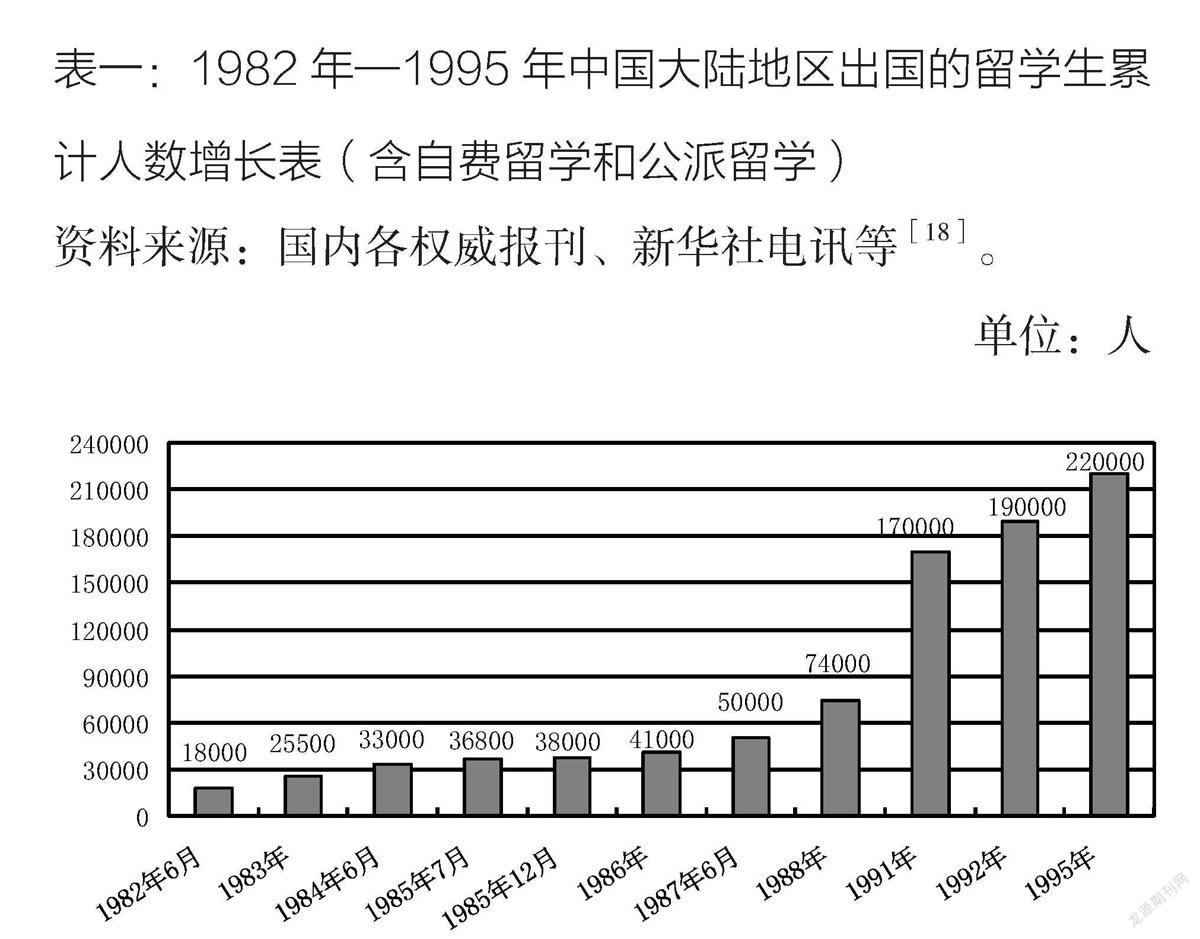

二十世纪八十年代至九十年代中期,大陆地区的大量学生出国留学,出现“出国热”现象。到《华夏文摘》创办的1991年,大陆公派留学生和自费留学生累计已达17万人之多,其后仍在增长,详见表一:《1982年—1995年大陆地区出国的留学生累计人数增长表》。

在庞大的留学生队伍和海外华人中,存在着一种对母语文化的认同和渴望。留学美国的老王回忆说:魏亚桂设计出DOS状态下输入HZ码的汉字软件ZWDOS后,他开始疯狂上网,每天“午饭后往办公室门上挂一‘请勿打扰,闷头往网上发《中医药膳学》。里头非常用字多多,中文DOS一字字敲入,乐此不疲。对门的老板不知我在干什么,对我说,大家对你关门谢客有意见。”[19]在海外初期中文网络文学享有盛名的图雅,在ACT贴的第一个帖子,题目竟然是《“毛主席万岁”》。他说:小时候遇到高兴和兴奋的事情,最高级的语言就是“毛主席万岁”。如今到了美国,居然还可以用自己的语言与那么多人聊天,这种高兴劲儿,除了喊“毛主席万岁”,再也没有什么词可以形容了[20]。

留学精英群体的存在及他们对母语文化的认同和渴望,是《华夏文摘》也是互联网早期许多中文网络杂志产生和存在的重要原因之一。《华夏文摘》编辑部在一篇文章中坦承:“《华夏文摘》虽然诞生在海外,但她的根仍然在‘华夏”[21]。编辑谢天蔚编完第100期后说:“在美国这样的社会里,时间就是金钱,为什么有那么多的‘傻子愿意花那么多的时间来做这件事呢?不是好玩,只是感到亲切,感到这是我们自己的杂志。特別在这异国的土地上,用我们自己的母语来抒发自己的思乡之情特别亲切。”[22]

这一点,也得到留学生出身的网络作家和海内外研究者的认同。留学生出身的方舟子说:“身处外语环境,分散在世界各个角落——那个赖以栖身的角落可能连一份像样的中文报刊都没有,留学生们更有在网络上发表、交流和阅读的迫切需要……,这一切注定了海外的电子出版的繁荣”[23];美国南加州大学东亚语言文学系的陆丙甫说:“电网中文杂志(笔者注:即中文网络杂志)的意义决不限于散居全球的华夏子女的‘心灵安慰和感情纽带。更重要的,它是我们同自己原属文化间的纽带”[24];厦门大学中文系的黄鸣奋教授在国家社会科学基金项目的最终研究成果《超文本诗学》一书中也说:“促使《华夏文摘》《郁金香》(笔者注:这是中国留荷同学会于1994年12月创办的综合电子月刊)等杂志的编委及其作者群在谋生之余孜孜不倦地耕耘电子文学领域的动力,与其说是身居异邦的怀旧心理,还不如说是难以消释的文化情结,即对于华文或汉语的认同。对于这些人来说,外语用得再熟练也毕竟是‘外语,只有汉语才是母语,它不仅构筑了他们的文化家园,而且决定了他们的文化存在。”[25]

二、《华夏文摘》的编辑

正是这种对母语文化的认同和渴望、加上网络杂志的特性,使《华夏文摘》的编辑呈现四个特点:

(一)《华夏文摘》不存在传统意义上的“编辑部”和“印刷厂”

作为一份中文网络杂志,《华夏文摘》创办之初,没有自己的电脑工作站,只是编辑们各显神通,在各自就读的大学的网站里申请了电子信箱,作为稿件的接收地址。编辑好的每一期《华夏文摘》,则通过电子邮件直接发送给订户。

直到1993年3月,由留学加拿大的范小生发起成立了“《华夏文摘》之友”,开展为《华夏文摘》添置专用电脑的募捐活动,一个多月间,共收到各方捐款14300多美元[26]。1993年6月,CND购买的工作站SUN Space II(兼容机)正式联网使用[27],《华夏文摘》才有了自己的电脑工作站。

《华夏文摘》的编辑理浩说:“刨根究底,‘《华夏文摘》编辑部在物理意义上不过是(美国)圣地亚哥超级计算中心的那台SUN工作站(CND.ORG)硬盘上一个微小的区域而已……《华夏文摘》的印刷厂既无厂房又无印刷设备,然而遍布全球的读者们只要乐意,在半小时内都可以自行印出精美而统一格式的PS版本。”[28]

(二)《华夏文摘》的编辑具有较高的学历,且全都是义务工作者

《〈华夏文摘〉发刊词》称:《华夏文摘》“所有编辑人员都没有任何报酬,全部是志愿工作者。”十二年来,《华夏文摘》始终坚持了这一点。鲁冰夫介绍说:“所有编辑人员都是业余工作者。他们或者正在攻读硕士或博士学位,或者已经获得学位并在从事自己与《华夏文摘》无关的专业工作……在《华夏文摘》编辑部,谁都可以当责任编辑,只要你愿意奉献出你的时间。”[29]

1996年3月,时任《华夏文摘》主编的温冰,在自己的刊物上发表了一篇深情的回忆文章《CND的七年》。他在文章中写道:“CND白手起家,七年来从来没有过固定的经费来源……CND通过电脑网络运行,没有办公室,也没有雇员。CND最大的资产就是我们的义务工作人员……我们实在是一些很普通的人,有的有工作,有的还在学校里攻读学位。我们大都担负着养家糊口的重任,总免不了要为房租房款、水电煤气、孩子教育以及自己前途等等操心费神。但是,一个活跃的义务工作人员每周至少投入三十个小时为CND工作……CND所有工作人员都用自己的计算机和网络账号上网工作……而我们为CND所做的工作是得不到分文报酬的。”[30]在文章中,温冰谈的虽然是CND,但CND主办的各种电子刊物中,最重要、最具影响的就是《华夏文摘》。

(三)《华夏文摘》的编辑分布在世界各地,许多编辑之间甚至从未见过面

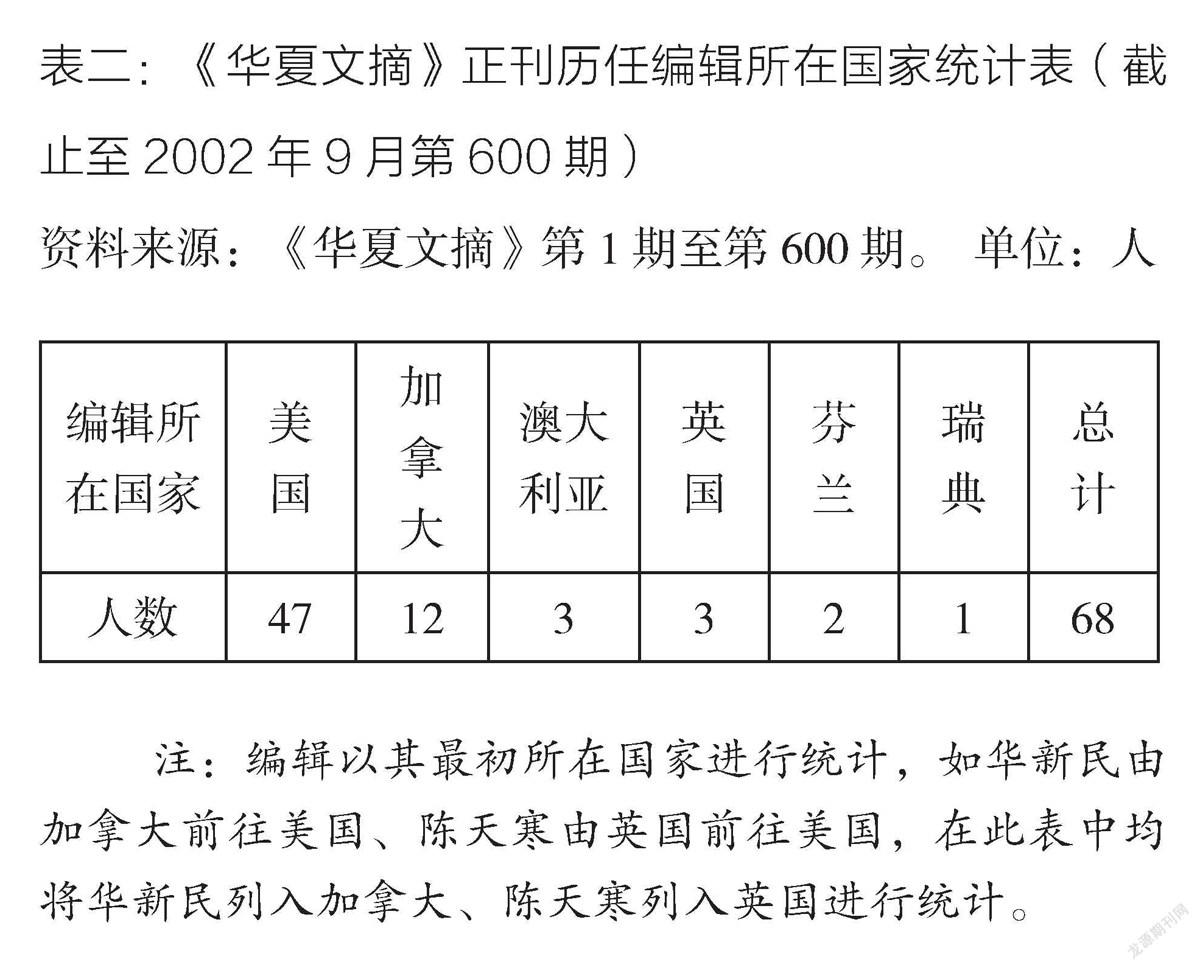

至2002年9月27日,《華夏文摘》已出版正刊600期。据笔者统计,共有来自6个国家的68位义务工作者编辑了这600期杂志(不含增刊),详见表二:《〈华夏文摘〉正刊历任编辑所在国家统计表》。

此外,如在法国的戴捷等人,因只担任校对工作,还未被统计在内。

据鲁冰夫介绍:因为《华夏文摘》的编辑分布在世界各地,因此,“绝大多数编辑人员互相从未见过面,也从未有机会电话交谈,编辑们通过电脑通讯网相识,组成了一个志同道合的编辑集体。”[31]

(四)《华夏文摘》的责任编辑实行轮换制,并拥有较大的自主权

《华夏文摘》实行的是责任编辑制,直接对每一期《华夏文摘》负责的是该期的责任编辑,一般每任责任编辑负责两期的编辑工作。责任编辑的助手是校对,也是一任两期。当然,责任编辑允许连任。

《华夏文摘》每期的责任编辑提前两三个星期收集文章,提前一个星期将样稿发给其他编辑进行讨论。责任编辑有权决定本期的一切内容。在样稿公布之前,其他人无从得知其中的内容。而且,在定稿时万一出现争论,每位编辑都有发言权,在主编出面而争议仍不能平息时,实行一人一票的表决制,责任编辑、校对和主编都必须服从这最终裁决[32]。

三、《华夏文摘》的读者

由于对母语文化的认同和渴望,以及网络杂志的特性,《华夏文摘》的读者具有三个特点:

(一)《华夏文摘》在其创办的前六年里,读者数量增长很快

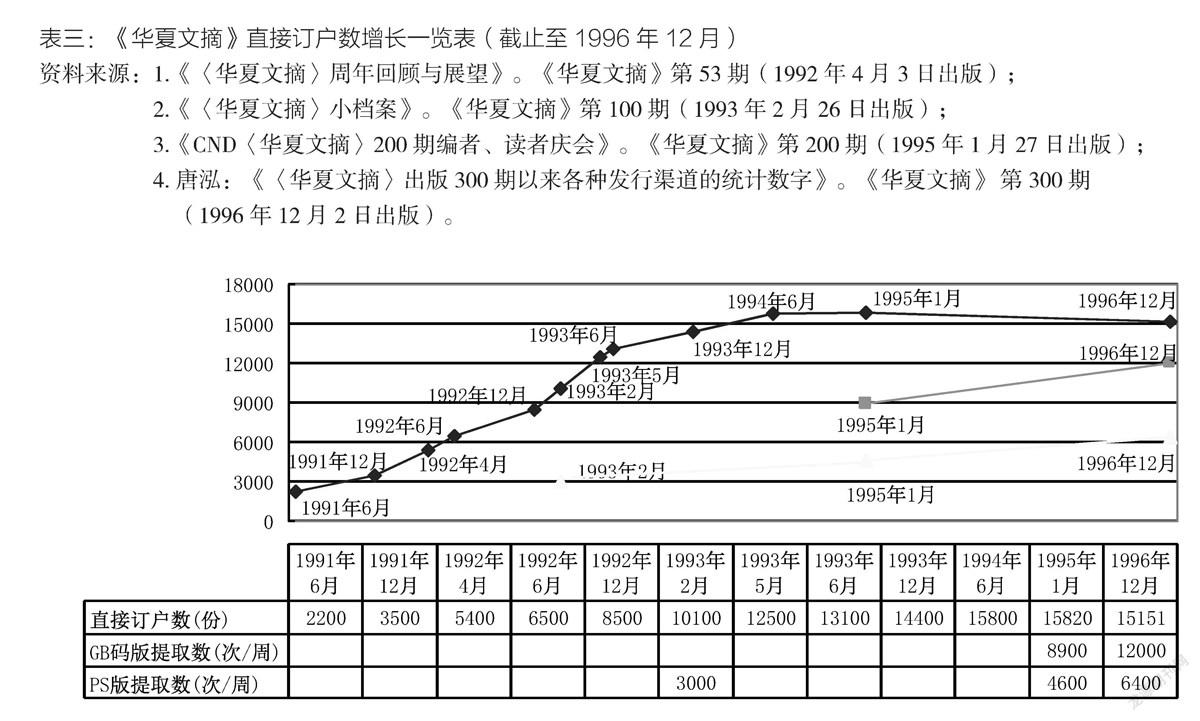

在创刊的头六年里(1991年4月至1996年12月),《华夏文摘》的读者呈现快速增长的态势,详见表三:《〈华夏文摘〉直接订户数增长一览表》。

在《华夏文摘》兴盛的1996年12月,有15,151人成为它的直接订户,它的读者分布在48个国家和地区,总数超过150,000人。它的万维网网页每周被访问1,511,000次,同时,它的GB码版每周被提取12,000次,PS版每周被提取6,400次[33]。

(二)《华夏文摘》的读者分布在世界各地

《华夏文摘》读者的另一个特点,是其读者分布在世界各地,详见表四:《〈华夏文摘〉读者总数及分布统计表》。

由于大陆地区一般无法从网络上直接阅读《华夏文摘》,所以在上述统计数字中,大陆地区读者只占很小比例。例如,1994年4月,《华夏文摘》有直接订户14821份,大陆地区仅9份[34];1996年12月,《华夏文摘》有直接订户15151份,大陆地区仅437份[35]。

(三)《华夏文摘》发展史上的一些大事,是由读者促成的

具体表现在几件事上:

1.如前文所述, 1993年6月,《华夏文摘》购买的电脑工作站主要靠的是读者的捐款;

2. 1993年7月,《华夏文摘》出版了增刊第22期“中文新闻组ACT文选专辑”,据该期编辑李晓渝介绍,为ACT出文选,其主意来自美国宾西法尼亚州立大学的读者王锋;在该期编辑过程中,又得到在加拿大的读者黄宇的帮助[36];

3. 1996年3月,在读者尹汀的帮助下,波士顿的Brookline公共图书馆Coolidge Corner分部,将《华夏文摘》打印本作为馆内的一种杂志提供给公众阅读。这是《华夏文摘》第一次正式被公共图书馆收藏[37]。

应特别指出的是,上述关于《华夏文摘》读者的分析,只截止到1996年12月。在这之后,《华夏文摘》未再公布其读者情况。笔者曾通过电子邮件与《华夏文摘》编辑部联系,希望获得有关数据以便继续开展研究,但对方没有回信,故其后具体情况不得而知。

四、《华夏文摘》的主要内容和性质

虽然号称“中文网络杂志”,其实除了通过网络发行外,《华夏文摘》的内容与传统的纸质刊物并无不同,即都以文字为主——它甚至还不如传统的纸质刊物,因为它不登图片、相片,也没有题图和插花。也就是说,《华夏文摘》的正刊和副刊均不采用超媒体(hypermedia)和超文本(hypertext)这两项网络媒体特有的技术;任何一期《华夏文摘》都可以很容易地输出文字打印本。

作为一份文摘类杂志,《华夏文摘》所刊载的文稿主要取自海内外各家中文刊物。他们联系了北美和欧洲的数家中文杂志,并得到了转载文章的许可和具体协助。同时,他们还从国内各种期刊上选摘文章[38]。当然,正如方舟子所指出的:“是否事先征得过这些报刊的同意,不得而知。”[39]

《〈华夏文摘〉发刊词》称:《华夏文摘》“是一个微型的综合性杂志,力图包容政治、经济、文化、艺术、科学等各个方面”,因此,在《华夏文摘》正刊里,包罗了方方面面的文章,要从其正刊中对《华夏文摘》的主要内容和刊物性质下结论是困难的。但是,《华夏文摘》同时发行专题性的增刊,每期增刊一个专题。笔者认为,从其增刊中就比较容易对《华夏文摘》的性质做出判断。为此,笔者将《华夏文摘》的增刊主题,归纳为三个方面进行统计:一是“中国当代社会”,包括社会热点话题、中国的国际关系等;二是“文学”,包括留学生创作的文学作品和海内外华文作家作品介绍;三是“其它”,指无法归入上述方面的其他内容,包括留学生活指导、互联网介绍、ACT文选、卢刚事件、顾城事件、甲午战争、抗日战争、《社会契约论》和国际热点话题等。

五、《华夏文摘》的发展阶段

及近期特点

从1991年4月创办至今(2002年撰文时),《华夏文摘》已走过前后十二年。笔者认为,《华夏文摘》的这十二年可以分为四个时期:

(一)初创期(1991年4月—1992年3月)

创办初期,《华夏文摘》曾遭遇所有新办杂志同样的问题:稿源、编辑水平、市场……尤其作为一份免费的网络杂志,《华夏文摘》还面临着新困难:没有职业编辑、没有稿酬、没有用以扩大影响的广告预算……甚至没有前人的经验教训可以借鉴,因为《华夏文摘》是世界上第一份中文网络杂志。

因此,《华夏文摘》初创期水平不高,在所难免。读者反馈中,有善意的批評:“我是《华夏文摘》之忠实读者,但是我在很大程度上觉得贵刊的文摘面显得很窄……故我建议贵刊能够扩大文摘来源,使其能够吸引更多的读者。”[40]也有冷嘲热讽:“这帮人,吃饱了撑的,自封编辑,办起了《华夏文摘》。”对此,早期的编辑晨剑大为感慨:“‘吃饱了谈不上,‘撑是实实在在的。撑了五个月了!主编撑不住了,换一个再撑。”[41]苦撑的原因很简单:“新的文章很难投到《华夏文摘》来。不仅没有一分钱的稿费,还要花时间输到计算机去。好文章就更难喽。”[42]在完成外国大学严格正规的学术训练之余,要去餐馆洗盘子养活自己。洗完盘子回到住处或学校,拖着疲惫的身躯,联线,上网,“学雷锋”,为华人办一份完全免费的电子周刊。一周一次,从未中断——笔者对他们的爱国、良知和毅力表示钦佩。

(二)发展期(1992年3月—1993年2月)

1992年3月30日,《华夏文摘》出版增刊第1期“参考消息专辑”。从此,以专题形式出版的“增刊”随即成为《华夏文摘》出版的一种重要形式[43]。同月,《华夏文摘》开展“乡情”有奖征文活动,至同年6月结束。1992年7月,《华夏文摘》出版增刊第5期“乡情专辑”,收入此次有奖征文活动的获奖作品等[44]。

显然,这些活动扩大了《华夏文摘》的影响。1992年4月,《华夏文摘》的直接订数首次超过5,000份(参见表三:《〈华夏文摘〉直接订户数增长一览表》)。笔者认为,这标志着《华夏文摘》进入发展期。

(三)繁荣期(1993年2月—1996年12月)

1993年2月6日,《华夏文摘》推出增刊第14期“海外留学生作品专辑”[45]。同月,《华夏文摘》的直接订数首次超过10,000份(参见表三:《〈华夏文摘〉直接订户数增长一览表》)。笔者认为,这标志着《华夏文摘》进入繁荣期。

《华夏文摘》之所以很快进入发展期和繁荣期,笔者认为最主要的原因有两个:1.如前文所述,在庞大的留学生队伍和海外华人中,存在着一种对母语文化的认同和渴望,《华夏文摘》的出现正满足了他们的这一需求;2.从1992年6月28日ACT建立起,《华夏文摘》就同时张贴在ACT上发行。1993年后,随着上ACT的人越来越多,《华夏文摘》的影响也越来越大[46]。

(四)衰退期(1997年初至今)。

笔者认为《华夏文摘》处于衰退期,因为在这一时期里,《华夏文摘》表现出如下四个特点:

1.读者数可能有所下降。如前文所述,《华夏文摘》曾详细公布了1996年12月之前其读者增长的相关数据,但1997年后不再公布这类数据。据笔者估计,《华夏文摘》的读者数在1997年后可能有所下降,如果情况果真如此,原因可能有以下两方面:① 中文网络杂志日渐增多和万维网的日益繁荣,使读者有了更多的选择;②大陆地区至今未能从网络上直接阅读到《华夏文摘》,使《华夏文摘》的影响无法进一步扩大。

2.如前文所述,《华夏文摘》的责任编辑纯属义务工作,因此实行轮换制,一般每任负责两期杂志的编辑工作。正常情况下,每年52期杂志,需编辑26人。但笔者注意到:近年来,每年义务充当《华夏文摘》编辑的人数呈下降趋势,每年新增加的编辑人数减少,在任的编辑工作任务加重,这表明,《华夏文摘》的编辑部处于萎缩姿态。详见表五:《〈华夏文摘〉正刊编辑及出版刊物情况统计表》。

此外,笔者还注意到:《华夏文摘》编辑部中在任的编辑工作任务加重,有些人甚至到了超负荷的地步,详见表六:《〈华夏文摘〉1997年—2002年每年编辑八期以上正刊编辑名单及其编辑期数一览表》。

3.《华夏文摘》关注的焦点范围日渐缩小,主题趋于单调。

同样,按本文第四部分所述分类方法对《华夏文摘》增刊主题进行统计,笔者发现:《华夏文摘》关注的焦点范围日渐缩小,主题趋于单调。

4.《华夏文摘》缺乏有影响的新闻活动。

六、《华夏文摘》的贡献

(一)《华夏文摘》是世界上第一份中文网络杂志,并得到了广泛的承认

如前文所述,《华夏文摘》是公认的世界上第一份中文网络杂志[47]。《华夏文摘》编辑部对此显然也非常看重。从1991年4月16日出版的《华夏文摘》第3期起,《华夏文摘》在每一期的刊头都标明“全球首家电脑中文周刊(或期刊)”。

作为一份中文网络杂志,《华夏文摘》得到了广泛的承认。1995年11月,《华夏文摘》和《枫华园》(加拿大中国学者学生联合会主办的综合电子半月刊)这两种中文电子刊物,被美国图书馆界和世界上最大的电脑图书网络系统OCLC(Online Computer Library Center )正式编目,从此,世界上四千多所大学与公共图书馆的读者,都可以在图书馆的网络上阅读《华夏文摘》和《枫华园》的每一期刊物[48]。又,如前文所述,1996年3月,《华夏文摘》第一次被公共图书馆收藏。

(二)《华夏文摘》发表了世界上第一篇中文网络文学作品和第一篇中文网络小说

关于什么是“网络文学”,有各种不同的意见,说来话长。在这里,笔者采用的定义是:“网络文学”是网民在网络上原创发表的、以网民为阅读对象的文学作品。

据此定义,笔者认为,第一篇中文网络文学作品是《不愿做儿皇帝》。这是一篇杂文,作者是美国普林斯顿大学的张郎郎,发表于1991年4月16日出版的《华夏文摘》第3期。

关于这一点,因为事关中文网络文学研究的起点,笔者不得不进行必要的辨析。有人认为,旅美作家少君(钱建军)的作品《奋斗与平等》(发表于1991年4月26日出版的《华夏文摘》第4期),是第一篇网络小说。华侨大学教授顾圣皓在《少君的创作与人生追求》一文中说:“少君……的《奋斗与平等》,是全球第一家中文电子周刊《华夏文摘》上的第一篇留学生小说。”[49]北美《自由人报》总编陈瑞琳在《网上走来一少君——兼论少君的〈人生自白〉》一文中说:“1988年赴美留学的少君,堪称这一代海外新移民读书创业的杰出代表。追溯他的网络创作活动,正式始于1991年4月所写的第一篇留学生小说《奋斗与平等》,这也是今天网络文学研究中所发现的第一篇中文网络小说。”[50]南京大学中文系郭媛媛也说:“颇负盛名的少君,1991年4月在网上发表了,据有关研究者认为是第一篇中文网络小说的《奋斗与平等》(亦为全球第一家中文电子周刊《华夏文摘》上的第一篇留学生小说)。”[51]

笔者认为,这种看法很值得商榷。《奋斗与平等》是否属于小说颇可怀疑,与作者在《中国之春》1991年2月号上发表的同类文章《愿上帝保佑我们》对比之后,笔者认为《奋斗与平等》应该是一篇散文,记载了第三者口述的奋斗和“成功”的经历,与近两年流行的“口述实录”相似——这种文体,虽非“少君”首创,但其弘扬之功,还是值得肯定的。

关于《奋斗与平等》是“第一篇网络小说”的说法,少君本人也是提倡者之一。1999年4月25日,少君在美国哈佛大学燕京学社所作的题为“网络文学的前景与问题”的演讲中说:“《华夏文摘》,在思国怀乡深情中应运而生……从一九九一年第四期的第一篇留學生小说《奋斗与平等》到后来连载十四期的《回国求职随笔》,都在留学生和华人社会中引起极大的反响。”这一演讲,后来被少君本人写成文章《〈网络哈佛〉——哈佛大学纪行》[52]。

细论起来,《奋斗与平等》讲述了一位在美华人通过自己的奋斗,终于赢得体面的中产阶级生活的故事。文章的最后,口述者“我”点题说:“我很不喜欢大陆人对社会的抱怨,他们把自己置身于社会之外,甚至把自己放置在一个低层次的社会阶层中,然后又怨天尤人……今天我能住得起每天二百美金的房间,能花个四、五千渡一次圣诞假期,是因为我奋斗的结果,付出和所得是等值的……因为我利用了这个社会的平等机会,得到了我想要的东西,而你没有,我还要骂你太懒太散,为什么不去奋斗呢!”[53]这篇文章发表之后,立即有与文中主人公相似背景(在美国的技术研究所任高级工程师)的读者来信反映:“读后觉得十分反感……我想,你就是再发了,变成个百万富翁,也大可不必这样趾高气扬地对同胞说话。”[54]

因此,笔者认为,少君的作品《奋斗与平等》不能算是第一篇中文网络小说。据前文所述“网络文学”定义的标准,笔者认为,第一篇中文网络小说应是小小说《鼠类文明》(作者佚名),发表于1991年11月1日出版的《华夏文摘》第31期。

(三)《华夏文摘》最早提出了“万维网”的译名

1994年 6月4日,CND的万维网服务站正式开通。《华夏文摘》在启事中,第一次将WORLD WIDE WEB 译为“万维天罗地网”,简称“万维网” ——这三个汉字拼音的开头,也是“WWW”[55]。这一中文译名后来被广泛接受。

(四)《华夏文摘》成为在海外的中国留学生和海外华人发表作品、表达情感的重要场所,并保存了大量珍贵史料

至2002年9月止,《华夏文摘》共出版正刊600期、增刊307期,它是在海外的中国留学生和海外华人中影响最广的中文媒体之一。作为一个综合性的中文网络周刊,《华夏文摘》已经成为在海外的中国留学生和海外华人发表作品、表达情感的重要场所。

不仅如此,《华夏文摘》还保存了大量的珍贵史料。这些珍贵史料包括三个方面:

1.留学生文学作品方面。如《华夏文摘》增刊第5期“乡情专辑”(1992年7月6日出版)、增刊第14期“海外留学生作品专辑”(1993年2月6日出版)、增刊第27期“留学生文学专辑”(1993年10月10日出版)、增刊第29期“留学生作品专集”(1993年12月25日出版)、增刊第35期“归国见闻与感想专集”(1994年5月15日出版)、增刊第76期“留学生文学专集”(1996年1月21日出版)、增刊第80期“留学生文学专集之二”(1996年4月1日出版)等。

2.中文互联网方面。如《华夏文摘》增刊第13期“信息与生活专辑”(1993年1月31日出版)、增刊第18期“信息与生活专辑之二”(1993年4月26日出版)、增刊第22期“中文新闻组ACT文选专辑”(1993年7月11日出版)、增刊第24期“怎样获取、阅读及打印《华夏文摘》专辑”(1993年8月7日出版)、增刊第34期“电脑网络与电子刊物专辑”(1994年4月5日出版)等。此外,陆丙甫《百花齐放的环球电网中文杂志》一文,刊登在《华夏文摘》第200期(1995年1月27日出版)上,较全面介绍了当时全球中文电子刊物的概况和联系方法。

3.《华夏文摘》自身资料方面。《华夏文摘》将已发表的文章分门别类,建立了一个“华夏文库”。截至2002年9月,“华夏文库”共收录了220位作者和35个专栏的文章。

作为一份仍在继续出版的中文网络杂志,本文只是对《华夏文摘》的初步研究,研究资料截止至2002年9月27日《华夏文摘》第600期(另有增刊307期)。

[注释]

[1][52] 少君:《〈网络哈佛〉——哈佛大学纪行》。“今日作家网”(中国作协主办),http://www.chinawriter.org/jzss/zjzj/qsj/qsj17.htm。

[2] 田溯宁:《美国“信息高速公路”计划及对中国现代化的启示》,《科技导报》,1994年第2期。

[3] 鄂大伟:《Internet互联网技术与应用》,东南大学出版社1999年版,第3—4页。

[4] 闵大洪:《全球化时代中文网络的价值》,《新闻与传播研究》,2001年第1期。

[5][8]《华夏文摘》编辑部:《〈华夏文摘〉发刊词》,《华夏文摘》,第1期(1991年4月5日出版)。

[6][15][22][27][29][31][32][38] 鲁冰夫:《电脑中文杂志〈华夏文摘〉》,《华夏文摘》增刊,第34期(1994年4月5日出版)。

[7]“About China News Digest International, Inc.(CND)”,http://www. CND .org/。

[9][17] 《华夏文摘》编辑部:《〈华夏文摘〉编辑电脑“键”谈会》,《华夏文摘》,第100期(1993年2月26日出版)。

[10] 严永欣:《BYX 1.0使用说明》,http://www.math.psu.edu/local_doc/chinese/cxterm-old/samples/gb/byxinfo。

[11] 公司网址为:http://www.njstar.com。

[12][14]魏亚桂:《顾左右而言他——中文网风起打架之末》,《国风》,第8期(1997年7月27日出版)。

[13] 魏亚桂:《漫谈中文编码》,《华夏文摘》,第101期(1993年3月5日出版)。

[16] 《华夏文摘》,第510期(2001年1月5日出版)。

[18] 钱宁:《留学美国——一个时代的故事》。江苏文艺出版社1996年版,第79—81页。

[19] 老王:《網事如风》,“沉心斋文摘”(http://www.webjb.org/php/wen_zhai/wzdis.pl?article=1483)。

[20] 万精油:《每周一题的出笼》,《国风》,第9期(1997年8月17日出版)。

[21]《华夏文摘》编辑部:《〈华夏文摘〉的心愿》,《华夏文摘》,第40期(1992年1月3日出版)。

[23][39][46] 方舟子:《海外的中文电子刊物——中文国际网络纵横谈之二》。方舟子原注:原载《中国青年报》“电脑周刊”,发表时有删节。“新语丝”之“方舟子诗文集”(http://www.xys.org/xys/netters/Fang-Zhouzi/Net/emagazine.txt)。

[24] 陆丙甫:《百花齐放的环球电网中文杂志一览》,《华夏文摘》,第200期(1995年1月27日出版)。

[25] 黄鸣奋:《超文本诗学》,厦门大学出版社2001年版,第314页。

[26]《华夏文摘》编辑部:《“〈华夏文摘〉之友”宣告成立》,《华夏文摘》,第101期(1993年3月5日出版)。鲁冰夫:《电脑中文杂志〈华夏文摘〉》。《华夏文摘》增刊,第34期(1994年4月5日出版)。

[28][32] 理浩:《一期〈华夏文摘〉是怎样诞生的》,《华夏文摘》增刊,第34期(1994年4月5日出版)。

[30] 温冰:《CND的七年》,《华夏文摘》,第259期(1996年3月15日出版)。

[33][35]唐泓:《〈华夏文摘〉出版300期以来各种发行渠道的统计数字》,《华夏文摘》,第300期(1996年12月27日出版)。

[34]《华夏文摘》编辑部:《CND读者群的地理分布》,《华夏文摘》增刊,第34期(1994年4月5日出版)。

[36] 李晓渝:《中文新闻组Alt.Chinese.Text文选专刊代序》,《华夏文摘》增刊,第22期(1993年7月11日出版)。

[37] 尹汀:《〈华夏文摘〉进了公共图书馆》,《华夏文摘》,第275期(1996年7月5日出版)。

[40] 在德国的读者王孟和来信,《华夏文摘》,第21期(1991年8月23日出版)。

[41] 晨剑:《编后语》,《华夏文摘》,第23期(1991年9月6日出版)。

[42] 晨剑:《编后语》,《华夏文摘》,第24期(1991年9月13日出版)。

[43]《华夏文摘》增刊,第1期(1992年3月30日出版)。

[44]《华夏文摘》增刊,第5期(1992年7月6日出版)。

[45]“海外留学生作品专辑”收小说《镜子》(赵太)、随笔《论中西文化之异同》(还新)、小说《新春》(老陕)等三篇,《华夏文摘》增刊,第14期(1993年2月6日出版)。

[47] 方舟子曾辨析说:“最近据一位网友说,他们学校中国学生学者联谊会的通讯早在那之前就已在網络上传播。某个地方的中文通讯很早就已上网是有可能的,但是首次在世界范围内发行、并引起了较大反响的,应该还是《华夏文摘》。”[方舟子:《海外的中文电子刊物——中文国际网络纵横谈之二》。方舟子原注:原载《中国青年报》“电脑周刊”,发表时有删节。“新语丝”之“方舟子诗文集”(http://www.xys.org/xys/netters/Fang-Zhouzi/Net/emagazine.txt)]。

[48] 永毅:《美国图书馆电脑网络的突破——〈华夏文摘〉〈枫华园〉被正式编目》,《华夏文摘》,第242期(1995年11月17日出版)。

[49] 顾圣皓:《少君的创作与人生追求》,《华文文学》,2000年第1期,第41页。注:原作以“《在大地和天空之间翱翔》——记北美华文作家少君”为题,发表于美国《达拉斯新闻》报1997年3月21日副刊。“今日作家”网(中国作协主办)(http://www.chinawriter.org/jzss/zjzj/qsj/qsj1.htm)。

[50] 陈瑞琳:《网上走来一少君——兼论少君的〈人生自白〉》,“宇华网”(http://www.yuhu aweb.com/culttempf.asp?nid=4037&colid=104)。

[51] 郭媛媛:《点击:少君个人主页》,“今日作家网”(中国作协主办)(http://www.chinawriter.org/jzss/zjzj/qsj/qsj26.htm)。

[53] 马奇(少君):《奋斗与平等》,《中国之春》,1991年4月号。

[54] 牛异(GM公司俄勒冈州动力研究所高级工程师):《读者来函》,《华夏文摘》,第5期(1991年5月3日出版)。

[55]《华夏文摘》编辑部:《CND开始万维网服务》,《华夏文摘》,第166期(1994年6月3日出版)。

作者单位:华侨大学文学院