辽宁凌源市邵杖子夏家店下层文化遗址发掘简报

2022-04-15辽宁省文物考古研究院凌源市博物馆

辽宁省文物考古研究院,凌源市博物馆

(1.辽宁省文物考古研究院,辽宁 沈阳 110801;2.凌源市博物馆,辽宁 朝阳 122599)

2017年冬,朝阳市凌源市小城子镇发展肉驴养殖,在修建养殖基地时发现遗址一处,勘探结果显示这是一处夏家店下层文化遗址,发现有灰坑和房址等遗迹现象。由辽宁省文物考古研究所进行抢救性考古发掘。经过两个月的清理,发掘结束。现将发掘成果简报如下。

一、地理位置

邵杖子遗址位于辽宁省凌源市小城子镇修杖子村十组(邵杖子)东南100 米的临万元店河(即大凌河北源,此河自北向南流过遗址的东部)的小台地上。遗址的西侧原还有一条季节河自西北向东南流过,20世纪70年代农田改造时将此季节河引向东流入大凌河北源,因此遗址实际位于两条河道汇合处的三角地带。其中心坐标为北纬41°18′08.66″,东经119°22′17.49″。遗址所在的台地地势东高西低呈缓坡状,坡度5%,平面呈不规则四边形,南北长100 米,东西60 米,面积约6000 平方米(图一)。

图一 位置图

二、地层堆积

遗址经受常年的耕作,且局部遭到严重破坏,地层堆积为坡上部较薄,坡下部较厚,依据堆积层次,可划分为3 层,堆积总厚度在0.3-1.1 米之间,现以T0102 南壁剖面为例:

第①层,耕土层,厚0.1-0.15 米,灰黄色土,土质松软,出有少量陶片。

第②层,厚0.1-0.3 米,灰褐色土,土质疏松,出土陶片较多,以夹砂红褐、灰褐为主,器形有罐、鬲、瓮等。多数遗迹开口于此层下。

第③层,厚0.1-0.6 米,深灰褐色土,土质疏松,出土陶片与器形与②层相似,少量遗迹开口于此层下。

第③层以下是基岩。

三、遗迹介绍

发掘共布设5×5 米探方40 个,扩方30 平方米,实际发掘面积1030 平方米,共揭露出房址3座、灰坑44 个、室外灶址1 处、墓葬4 座、窖穴4 座(图二)。下面分别进行介绍。

图二 总平面图

房址 3 座,均为地面起建式建筑,其中F1、F2 保存稍好。

F1 位于遗址的西北部,建于③层上。平面近圆形,直径约1.8 米。墙壁用较细腻的黄色土砌筑,墙宽0.23 米。门道向南,西侧被灰坑破坏,室内垫有较坚硬的黄褐色土,厚0.08 米,黄褐色土上抹有白灰,部分遭破坏,厚0.02 米。外围有长椭圆形的石砌院墙,仅余东侧保存较好,西部遭破坏。院墙与房墙相距约0.45-0.55 米。

灰坑 44 个,多位于遗址的中部。从形状看可分为三类,圆形坑、椭圆形坑、圆角方形坑。其中圆形坑34 个、椭圆形坑5 个、圆角方形坑5 个。多数为直壁平底坑,少数为圜底坑。

窖穴 4 座,均为圆形,从构筑方式的差异看分2 型。有3 座穴壁部分为石块砌筑,1 座穴壁为土坯砌筑。均开口于①层下,打破②层及基岩,建法是先挖出1 个圆形坑,由于周壁部分为原始基岩,部分为土,在土的部位砌筑土坯。

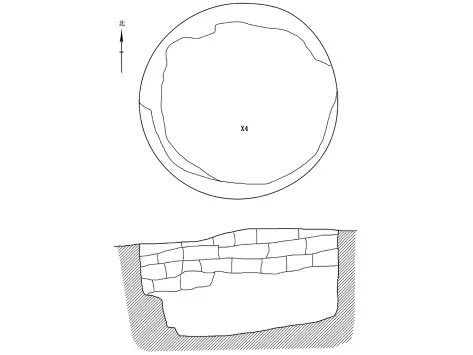

X4 位于T0101 及T0102 内。穴在下挖过程至基岩时口径缩小,形成不规整的类二层台式结构。在北部的二层台上砌筑半圈土坯,较为规整。内壁直径1.64-1.94,总深1.1 米,二层台深0.52 米(图三)。

图三 窖穴X4 平剖面图

墓葬 除现代墓(M1)位于南部外,其他三座均位于遗址的北半部。

M4 位于T0406 西南侧,原是一座石筑窖穴,由窖穴改为墓葬。墓圹圆形,直径1.7 米,深1 米。人架6 具,自上至下分别编号为1-6 号人架,除1 号人架为仰身葬外均为俯身葬,每两具人架基本位于同一高度(图四)。

图四 M4 平剖面图

1 号人架,位于人架的最上方,上肢伸直,下肢亦伸直,左小腿骨位于3 号人架左腿下方,脚趾位于两腿之间。2 号人架,位于墓葬中部,头骨位于4号人架右肩部,左臂与身体垂直,右上臂平行于身体,前臂与上臂呈30°角弯折向上,下肢与身体垂直。

3 号人架,头向西北,上身近东西向,其头骨上为1 号人架的头骨,头骨下方陶罐腹片1 块,猪牙1 枚。左上臂未发现,左下臂位于6 号人架盆骨下方,右上臂贴墓坑壁,下臂扎进土里;右侧盆骨挤压移位,左腿完整伸向墓坑东南壁,右股骨在盆骨下方折向左侧;小腿与股骨垂直,向南。左膝盖下方压着5 号人头骨。右胸下有石头1 块。4 号人架,头向西,面向南。2 号人架趴伏其上,其头骨位于4 号人架右肩部。此人架左臂平行于身体,右臂位于身体右侧下方,右手骨位于盆骨左侧,左腿骨偏向左,顶到墓壁东南角;右股骨从6 号人架的肋骨中穿过,小腿骨位于1 号、3 号小腿骨的下方,6 号人头骨的后部,身下平铺方形石板1 块(边长约为40 厘米),似为石器盖。

5 号人架,头向东,面向下,上身似折断向北,自盆骨处又折向西,膝盖以下斜立于西北墓壁;其左侧是,3 号人架,右侧是6 号人架;6 号人架头骨左侧及肩胛骨、上臂骨压在5 号人架右臂下;5 号人架右前臂折向腹下侧,左上臂随上身折向北,左前臂压于盆骨下方。6 号人架,头向东北,右上臂随身体走向,前臂折向上方压于左腿上;左臂向下前臂压在腹部下方;左腿折于腹下,右腿亦于身下斜折向上方。

6 具人架局部交错,4 号人架总体位于1 号、2号、3 号人架下方,但其小腿骨却位于1 号人架、3号人架的小腿骨下方,可认定这6 人应是非正常死亡。4 号人架下的石板下方还有碎陶瓮1 件,现已压碎平铺在墓底的一层厚约10 厘米的砂土之上。在3 号人架的右侧有甗(盆)1 件,盆底部保存较完整但口部残缺。

四、遗物

遗址出土陶器残片较多,以夹砂陶为大宗,夹砂陶以红褐、灰褐色为主;还有少量的泥质陶,主要是黑陶,极少量红褐陶。器形以陶罐为主,少量的瓮、鬲、盆。罐多为敞口弧腹平底罐,瓮为器表附加堆纹的大口瓮,鬲为鼓腹尊式鬲,盆为平沿矮腹盆。石器以器盖为主,另外还有铲、锄、凿、刀等。骨器较少,有锥、镞、匕、簪等。

(一)陶器

鬲 经修复完整器2 件。H1:1,尊形鬲,圆唇,敞口,口沿外翻,筒腹,有实足跟,腹部饰弦断绳纹,绳纹细密,袋足表面局部亦饰绳纹,多已抹平。口径19.6,高25.5 厘米(图五,1)。H1:2,筒形鬲,泥质黑陶,圆唇,敞口,口沿外折成平沿,筒腹,有实足跟。口径17.7,高23.9 厘米(图五,2)。

图五

鼎 经修复完整器1 件。H8:5,罐形鼎,夹砂灰黑陶。圆唇,侈口,近直腹,平底,下接三矮柱状足,外撇。下腹部及底部饰交错绳纹。口径11.5,高12.3厘米(图五,3)。

飌 经修复完整器1 件。T0307②:2,夹砂黄褐陶。圆唇,敞口,斜直腹,束腰,袋状足,乳状实足跟外撇。器表饰交错绳纹,大部分被抹平,间饰数道不规整的凹弦纹,腰部有一周指压凹窝纹。口径19.5,高30.5 厘米(图五,4)。

瓮 经修复完整器1 件。M4:6,夹细砂灰褐陶。圆唇,侈口,折沿,圆鼓腹,小平底。肩上部贴塑一周小圆饼,腹部饰交错绳纹,间饰不规整的凹弦纹。口径35.8,高36.4 厘米(图五,5)。

碗 经修复完整器1 件。H33:1,夹砂黄褐陶。圆唇,敞口,斜直腹,平底。素面(图五,6)。

杯 残。T0305①:2,夹砂灰陶。口部残,斜直腹,平底。素面。口径4.3,残高3.4 厘米(图五,7)。

器盖 3 件。均为残碎陶器二次加工而成。标本X1:4,圆形,泥质红陶瓮腹片二次加工制成,正面饰弦断绳纹上附加堆纹,背素面。直径10,厚1厘米(图五,8)。标本X1:5,圆形,泥质黑陶器底二次加工而成,素面,边缘经打制,局部经磨制。直径9.3-9.4,厚1.2 厘米(图五,9)。

纺轮 6 件。依整体形态的差异可分为三型。

A 型,馒头状,2 件。标本H44:3,泥质褐陶,馒头形,有穿孔。外径5.2,孔径0.7,高2.5 厘米(图五,10)。

B 型,算珠状,1 件。标本H56:1,泥质灰褐陶。外径3.4,孔径0.6,高2.6 厘米(图五,11)。

C 型,饼状,3 件。均为陶片二次加工而成。标本T0106①:4,夹砂红陶陶片周边打制而成不规则圆形,有一对钻穿孔。外径5.4-6.0,孔径0.6,厚0.9厘米(图五,12)。

(二)石器

石铲 完整者6 件,依整体形态的差异可分为二型。

A 型,2 件,有肩。标本H23:2,白色砂岩打制,平面近乒乓球拍状,边缘打制痕迹明显,刃部打制出双面刃,长16.4,最宽14.5,厚0.9 厘米(图六,1)。标本H28:3,肩部以上打制痕迹明显,顶端残缺,刃部磨制出单面刃,刃部较宽较锋利。存长11.1,宽7.7,0.8 厘米(图六,2)。

图六

B 型,4 件,无肩或肩部不明显。标本H3:2,打制,顶部及刃部较为弧形,上窄下宽,顶部及侧面均有打制痕迹,刃部加工痕迹较明显,刃部打制出双面刃。长12,刃宽8.1,厚0.7 厘米(图六,3)。标本H3:5,平面近圆角梯形,上窄下宽,有肩但不明显,肩以上有打制痕迹,刃部磨制出双面刃。长12.6,刃宽8.5,厚0.7 厘米(图六,4)。

石锄 2 件,依整体形态的差异可分为二型。

A 型,1 件(T0204②:3),圆角长方形,边缘打制,刃部打制出较粗糙的双面刃。长13.6,宽7.4-7.6,厚1.0 厘米(图六,5)。

B 型,1 件(T0306①:1),亚腰形,打制,顶部及刃部有崩疤,刃部打制出较粗糙的双面刃。长16.3,宽8.4-10.7,厚3.4 厘米(图六,6)。

石刀 5 件,均磨制成形,依整体形态的差异可分二型。

A 型,3 件,平面呈长方形,均为单面刃。标本T0401②:2,红褐色砂岩,顶部较平,刀前端亦磨出刃,中部有圆形对穿孔,孔后端残。存长8.3,宽5.3,厚1 厘米(图六,7)。

B 型,2 件,平面呈半月形,均为双面刃。标本T0301②:3,弧背直刃,背部较厚,刃部较薄,近背部顶端有两个对钻孔,钻孔两面不对称,一面孔上端绳磨痕迹明显。长9.6,宽5,厚1.2,孔径0.5-0.6 厘米(图六,8)。

石器盖 17 件,依整体形态的差异可分二型。

A 型,圆形,15 件。边缘均经过打制,少数边缘又经过简单磨制,石料均一面为原生面,另一面经过修整。依大小又可以分为三亚型。

Aa 型,2 件,直径大于20 厘米。标本M4:5,边缘不甚规整,已残破为多块,一面较平整,另一面凸凹不平。直径15.2-16,厚0.4-1.0 厘米(图七,1)。

图七

Ab 型,6 件,直径大于10 厘米。标本H8:3,椭圆形,褐色砂岩打制,两面均凸凹不平,边缘有打制时的崩疤。长径19,短径18,厚1.7 厘米(图七,2)。

Ac 型,7 件,直径小于10 厘米。标本H3:6,圆形,表面凸凹不平,边缘处有打制崩疤。直径10.2,最厚1.4 厘米(图七,3)。

B 型,1 件(T0303②:2),近圆角长方形,一面较平,另一面稍差,边缘局部有打制时的崩疤。边长12-14,厚1 厘米(图七,4)。

磨石 1 件(H54:5),绿砂岩质,呈不规则形,正面磨制较光滑,背面凸凹不平。存长21.9,宽16.4,厚2.9-3.8 厘米(图七,5)。

磨盘 1 件(T0206②:1),长条状,截面长方形,一面磨制光滑,另一面凹凸不平。存长36.6,宽13.6,厚5.5 厘米(图七,6)。

磨棒 1 件(T0207①:1),三棱柱状,两面较平,另一面圆弧,截面似凿状。长13,宽4.6,最厚2.5 厘米(图七,7)。

石饼 2 件。标本T0104①:1,圆角方形,打制,两面均不平,边长14-14.6 厘米 (图七,8)。标本T0402②:4,天然石块,呈不规则五边形,一面较平,另一面凹凸不平,整体较圆滑。长边长11.4,厚1.7厘米(图七,9)。

砺石 1 件(M4:1),不规则方形,均为圆角。长11.3,宽8,厚5.9 厘米(图七,10)。

门轴石 2 件,依整体形态的差异可分二型。

A 型,板状,1 件,原应为方形,现残断,白色砂岩打制,有一磨制圆孔,孔底部已磨至极薄。存长20.8,宽16.2,厚1.4 厘米(图八,1)。

图八

B 型,圆台状,1 件(采集:3),红色砂岩,平面近似圆角方形,周边打制并经磨制,一面中部有圆形凹窝。边长15.4-15.6,厚10.6-11.1,孔径6.7,深2.4 厘米(图八,2)。

环状石器 2 件,均残。标本T0108②:5,截面近纵向椭圆形,双面钻孔。外径5.6,内径1.5,厚2.8厘米(图八,3)。标本T0502②:1,原为圆形,中部较厚边缘打制较薄,现呈扇形,有一对钻穿孔。直径6.8,孔径2.0,厚2.8 厘米(图八,4)。

石球 7 件,4 大3 小。均为不规则形状,花岗岩打制而成,棱角经磨制。最大者T0204①:1,长7,宽6.4,厚5.5 厘米(图,5)。最小者T0302②:3,长4.6,宽3.1,厚2.9 厘米(图八,6)。

石凿 1 件(F1:4),平面呈长方形,顶部残,两侧边有使用崩疤,单面刃较锋利。存长4.6,宽2.9,厚1.5 厘米(图八,7)。

(三)骨器

锥 7 件。按整体形态的差异可分为二型。

A 型,4 件,圆锥状。标本H27:1,通体磨制光滑。长8.5 厘米(图九,1)。标本T0207②:4,顶端稍残,锥体稍弯曲。长9.1 厘米(图九,2)。

图九

B 型,3 件,扁锥状。标本F1:3,平面为长三角形,截面为圆角长方形,锥顶端圆滑,长7.5,宽0.7,厚0.4 厘米(图九,3)。标本T0203②:2,长条形,通体磨制,厚薄不均,后段稍厚。长6.2,最宽0.5 厘米(图九,4)。

镞 2 件。标本H3:4,通体磨光,镞尖锋利,中间略鼓有多半周不明显凹槽,后段圆角四棱锥状部有刺棱,其中一面延伸至前半段。长7.7,最宽处0.9 厘米(图九,5)。标本T0208①:1,通体磨光,前端扁舌状,后端圆柱状铤。存长6.7 厘米(图九,6)。

匕 2 件。标本T0308②:6,长条形,上窄下宽,正面磨光稍鼓,背面微凹,顶端有一对钻孔,底部有一单面钻孔。长6.9,宽1.9,厚0.2 厘米(图九,7)。标本H4:3,呈“U”字形,正面磨光,两侧面磨制较薄。长3.3,宽2.2,厚0.2 厘米(图九,8)。

管 1 件(T0207②:6),鸟腿骨制成,一端有磨制痕迹,另一端残断。存长6.7,直径0.5-0.7 厘米(图九,9)。

簪 1 件(T0208①:2),动物肢骨磨制而成,弯曲长条形,器表磨光,上部略宽,下部略尖。长14.6,宽1.0-1.3,厚0.2 厘米(图九,10)。

乐器 1 件(H25:3),鹿角制作而成,弧形长条状,中空。上弧前端六个钻孔,后端有一个钻孔。下弧前半段磨去一截,又向上抠有长方形凹槽。长13.2,宽2.9 厘米(图九,11)。

五、结语

邵杖子遗址属典型的夏家店下层文化药王庙类型,周围的坡地还较为密集地分布小型遗址,此类遗址在周边广袤地域分布较多,附近面积较大的有三官甸子遗址(牛河梁遗址16 号地点)[1],其他还有建平水泉遗址[2],建平喀喇沁河东遗址[3],宁城小榆树林子遗址[4]等,稍远一些的有北票康家屯石城址[5],北票丰下遗址[6],赤峰夏家店、药王庙遗址[7],喀喇沁旗大山前遗址[8]等。

邵杖子遗址各遗迹中出土的遗物与夏家店下层文化其他遗址出土的遗物基本相似。其中的陶鬲与牛河梁16 号地点出土的陶鬲相似,附加堆纹并饰有圆饼的陶瓮与北票康家屯石城址同类器相似。此遗址的时代亦与其他遗址相近,为夏家店下层文化中晚期的遗存。

但在建筑的方法上与其他遗址也有一些不同之处。以往的夏家店下层文化遗址中石筑窖穴多是整个穴壁为石筑,而此遗址的2 座窖穴的穴壁均只有一部分为石筑,另一部分利用原始地貌,只在部分位置新砌筑石墙或土坯墙,体现了在构造方法上的革新。

另外,此遗址发现的墓葬M4 是利用原有的灰坑(窖穴)进行埋葬,墓中人骨达到6 具之多,且明显不是自然死亡,应是惨遭毒手的结果。此种墓以往并未发现,为我们研究夏家店下层文化时期的社会生活、族群纷争提供了一定的线索。

执笔者:图旭刚 陈利 文璋

绘图:王晓磊

文物修复:张鹏 崔洪涛