综合性日用类书在韩国的传播及本土化尝试

2022-04-07张晓霞

苏 航 张晓霞

(1.韩国岭南大学中国言语文化学科 庆尚北道庆山 38541)(2.成都大学文学与新闻传播学院 四川成都 610106)

近年来,随着民俗史、社会生活史研究的升温,以综合性日用类书为代表的民间类书,由于其保存了大量当时社会生活的第一手资料,开始受到学界重视,产生了一批研究成果。此种类书滥觞于南宋,兴盛于晚明,定型于清中后期,延至民国时期仍有刊刻,为当时中国庶民百姓最常用之生活日用参考书籍。早期的综合性日用类书起源于南宋,以《事林广记》《居家必用事类全集》《居家必备》等为代表,但此时期的综合性日用类书还含有专供上层社会参阅的内容,诸如宫室、辞章、仪礼、仙境等,不是严格意义上的“民间类书”[1],直至明万历年间(1563—1620年),一种在早期日用类书基础上加以增删修改、重新编订的新型日用类书开始出现。这些类书更加贴近民间,将许多专供上层社会参阅的内容尽数删去,又加入一些民间常用的知识,并开始全面采用上下分层式的编排方式。此方式一方面可以节省空间、减少成本,从而吸引更多读者购买;另一方面,也使纷杂的内容得以以更加清晰、美观的方式展现。此种日用类书一经出现,即大为盛行,其刊刻热潮一直延续到民国时期。目前可见的明清各版综合性日用类书,多达109种,足见其传播之盛。本文所称日用类书,即指此种明万历后出现的新型综合性日用类书(以下简称“日用类书”)。自晚明后,这类新型日用类书由最初的百花齐放,逐渐统一定型,书名也由繁变简,至清统一为“万宝全书”,“万宝全书”也成为旧时对此类书籍的通称。

日用类书不惟于中国民间大量使用,在同属“东亚文化圈”的韩国、日本也广为流传。两国士人不仅在各自的著作中频繁引用日用类书中的内容,还对日用类书的部分内容因地制宜地进行了修改、增删、翻译,出现了一批衍生出版物,使之更切合所在国的实际。这些衍生著作有助于厘清日用类书的域外传播脉络,并对了解当时韩、日两国社会生活样态具有重要参考价值。目前日本学界对于日用类书的研究工作已经较为深入,其中有大量研究成果涉及这些经本国加工出版的衍生著作。但学界对于日用类书在韩国的受容与流变情况却罕有论述,因此笔者不揣鄙陋,拟对日用类书在韩国的传播及本土化变革问题作一番浅近的探讨。

1 明清综合性日用类书的传入与应用

中韩两国地缘相近,韩国古人很早就开始主动输入、学习中华文化,而书籍作为精神文化的主要载体,购书、求书就成了韩国古人学习中华文化最重要的途径①。“东亚汉文化圈”的形成、扩大直至最终完成,是以书籍交流为基础的。朝鲜时期,韩国谨守“事大交邻”的外交政策,尊奉明清为其宗主国,积极融入明清主导的文化秩序,有意效仿中华的礼乐制度,因此需要大量的书籍作为参考。当时中国书籍流入朝鲜的途径主要有朝廷颁赐与自行购入两种。在宗藩关系下,明清朝廷“嘉其同文”,作为宗主国向藩属国赐书行为本身也是宗藩关系的重要内容,颁赐书籍也承载着丰富的政治内涵。其中明朝颁赐书籍多以经史书籍为主,清朝颁赐书籍多以大型类书和小学训诂著作为主[2]。但由于朝廷赐书的种类、数量毕竟有限,购书就成了中国书籍进入朝鲜的主要渠道。朝鲜不仅每年都会向中国派遣3—4次的正式使团(圣节使、正朔使、岁币使、冬至使),在特定情况下,还会因事临时派遣使团,仅有明一朝,临时使团就达569个,到明朝晚期,使团正官人数可达30—40名[3]。频繁的使臣来访,为中国书籍大量流入朝鲜打下了基础。

朝鲜使臣对于购书有着极大的热情,且购书范围极广,给当时的中国士人留下了极深的印象,如明末姜绍书在其《韵石斋笔谈》中的描绘:“朝鲜国人最好书,凡使臣入贡,限五六十人,或旧典,或新书,或稗官小说,在彼所缺者,日出市中,各写书目,逢人遍问,不惜重直购回,故彼中反有异书藏本也。”[4]朝鲜人金锡胄曾于清康熙二十一年(1682年)以谢恩使身份入京,公务之余,也至京城书肆购书,并赋诗一首,以纪其事:“燕市曾闻万轴存,此来签架费闲繙(同翻)。文章载道斯为盛,贾竖争言岂必论。前代禁书仍十失,今朝着眼奈双昏。只应分许亲朋去,暴富三冬足习温。”[5]一些以藏书为乐的朝鲜使臣,购书量尤为庞大,闵圣徽(1528—1647年)在1627年与恭贺明崇祯帝即位的朝鲜使团一同进京,“水陆朝天而回还时,购书一舟,泛海而至,其多可推也”[6]。凡此种种,均显示出当时朝鲜使臣在中国购书的普遍性与多样性。

日用类书作为民间杂书,是不可能出现在朝廷颁赐书籍之列的,因此日用类书只能是由当时来往中韩两国间的使臣购入带回。朝鲜对于日用类书这一类书籍很早就有接触,明建文三年(朝鲜太宗1年,1401年),朝鲜建国不久,就有使臣带回早期日用类书代表《事林广记》的记载:“领议政府事李舒、摠制安瑗等,回自京师。舒等进《大学衍义》《通鉴集览》《事林广记》各一部。”[7]219此种类书在朝鲜传播亦广,甚至国王也时常阅读:“先是,上览《事林广记》,命承政院曰:‘正月十五夜点灯,古昔君王有行之者,予欲效之。’”[7]575此外,朝鲜各类书籍中对《事林广记》的征引也颇多,包括记录王室礼仪活动的各类“仪轨”,如《景慕宫仪轨》《社稷署仪轨》等;朝鲜人编类书,如《山林经济》《五洲衍文长笺散稿》等;还有各类文人别集、笔记等,都不乏这类书籍的影子。但由于研究对象所限,本文对此类书籍的传播情况不再赘述。

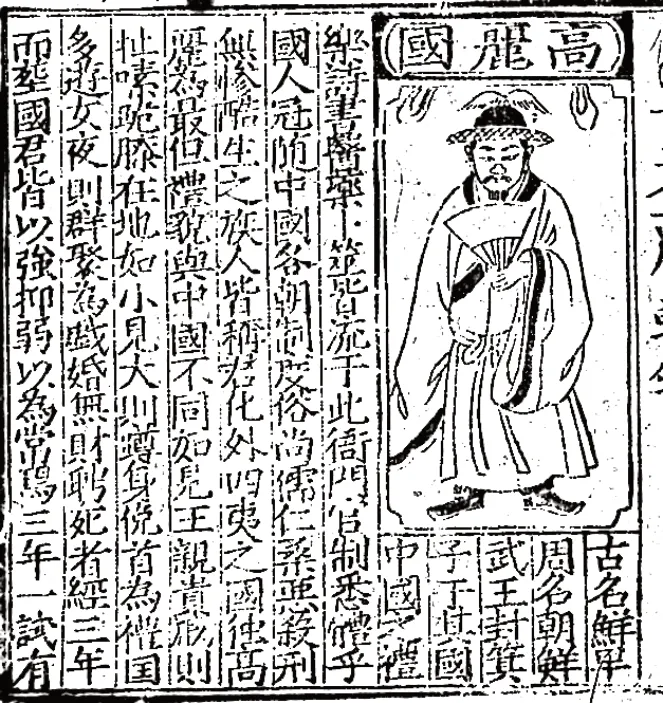

新型日用类书于何时传入韩国,虽无明确的购书记录予以说明,但有关士人的引用及谈论,仍可为我们提供一些线索。李睟光(1563—1628年)在其所编类书《芝峰类说》中就提到:“所谓大袖衫,未详其制。尝见《万宝全书》,我国人物,画以阔袖大衣,是必古制然矣。”[8]以日用类书《诸夷门》中描画的高丽人形象作为依据来说明衣制(见图1)。《芝峰类说》是韩国较早出现的文人自编类书,初刊于明万历四十二年(1614年),此外,朝鲜士人高尚颜(1553—1623年)在其《效颦杂记》中的有关记载,也能佐证这一判断。该书中引用了一则日用类书中常见的商人因耽于狎妓而用尽家财的故事,并附上了一段引语:“顷见《万宝全书》,乃近日出自中朝者也。”②这提示我们,日用类书进入韩国的时间,当距此书成书时间不远。《效颦杂记》何时成书已不可考,仅于高尚颜文集中留下了一些零星的线索。在高世章(高尚颜孙)为其祖父所作的《行年记》中,称其在六十七岁(万历四十七年,1619年)时,“手书葬祭诸节及《遗训》以垂诫”,而在《遗训》中,高尚颜又曾嘱咐后人遵循《效颦杂记》中的安葬之法(“安葬之法,粗现于《效颦杂记》……”)[9],则《效颦杂记》的成书时间,当不晚于万历四十七年(1619年),与李睟光《芝峰类说》的初刊时间十分接近,说明日用类书于此时期进入韩国是可信的。综上所述,至迟至万历四十二年(1614年),日用类书已经进入韩国,考虑到目前可见最早的日用类书出刊于万历二十四年(1596年)[10],则韩国输入日用类书的时间,不可谓不早。

图1 明清各版日用类书《诸夷门》中常见的高丽人形象[11]

目前可见韩国最早的日用类书购回书目,是康熙五十九年(1720年)李宜显以礼曹参判身份担任冬至使兼正朝使,出使北京后留下的。在其游记《庚子燕行杂识》的最后,记载了他此行所购书籍清单中有日用类书一种:“所购册子,《册府元龟》三百一卷……《万宝全书》八卷。”[12]时至今日,韩国仍保存有大量中国版日用类书,据“韩国古典籍综合目录系统”收录的信息显示,韩国各大图书馆收藏有20余种日用类书,民间收藏应当更为丰富。但可能由于早期的日用类书大多损毁,韩国现存中国版日用类书以清晚期为主,间或有民国刊本,绝大多数属于署名“陈继儒纂辑、毛焕文增补”这一系统,仅有两种例外。由此亦可说明,由明及清,以至于民国时期,中国版日用类书的引进工作从未间断。

与明清士人鄙视这类民间书籍,耻于在著作中提及日用类书不同,朝鲜士人更容易接受日用类书,时常于著作中征引日用类书内容。如李圭景(1788—1856年)在其类书《五洲衍文长笺散稿》中就有颇多引用,如“恐大雨筑实不出,则以小麦芒和粪以盖之,其浇泼亦须频沈打,如前法——此《万宝全书》法也”,“《万宝全书》:二月间种,每坑下子数十粒,待长移裁”等,系引用日用类书《农桑门》中的内容。此外,在李瀷(1681—1763年)的类书《星湖僿说》、安鼎福(1712—1791年)的别集《顺菴先生文集》、韩致奫(1765—1814年)的《海东绎史》、闵鲁行的《名数咫闻》(成书于1842年)等书中,都有引用日用类书的例子出现,时间跨度较大,也可间接说明此类书籍的受欢迎程度。至朝鲜末期(19世纪),甚至出现了一批中国版日用类书的衍生物,直接摘录日用类书中的部分专门内容以成新书。

值得注意的是,引用日用类书的朝鲜士人绝大多数属于实学派人物(上述人物皆属于实学派学者),而传统性理学士人则与中国士人类似,绝少于著作中提及此类文献,此种现象说明,日用类书在朝鲜的大量流传,与实学派思想在朝鲜的兴起有着重要联系。壬辰倭乱(1592年)以后,朝鲜历经了多次战乱及天灾的侵袭,人民困苦,百姓罹难,但由于王室权利旁落,朝政陷入严重的党争之中,为政者无力解决土地兼并等民生问题,只纠结于朋党的私利。而占据国家思想主体地位的“性理学”已经僵化,只空谈性理,也不能对现实政治、社会问题提出有针对性的解决方案。在这样的背景下,从17世纪开始,一批朝鲜学者受明末清初黄宗羲、顾炎武等人及西方科学技术思想的影响,对当时腐败的政治及空洞的思想、学风进行批评,并提倡“经世济民”“实事求是”“利用厚生”,虽然最终并未从根本上改变朝鲜后期的政治生态,但却在学术领域产生了积极的影响,后世学者一般称他们为“实学派”。而实学派在治学方面最重要的特性便是“博学”,因此在朝鲜后期,类书由于其“兼收四部”、包罗万象的特性,备受实学派推崇,如著名实学派学者李德懋就曾作文劝诫士子,若“有疑事疑字,即时考检类书、字书”[13]。此外,与当时大多数朝鲜性理学者偏重于形而上的“修己”之学不同,实学派更强调对日常与现实的关注[14]207-215。综合以上原因,以四民(士、农、工、商)日用为标榜的日用类书获得了朝鲜实学派士人的青睐,在他们的推动下,日用类书在17—20世纪初的韩国广为流传,不仅出现了一批手抄本(韩国东亚大学图书馆、岭南大学图书馆均藏有手抄本《万宝全书》),进入19世纪后,对中国版日用类书的翻译、整理摘出等工作也开始陆续进行。

2 《万宝全书谚解》的成书与本土化尝试

自1446年朝鲜世宗大王颁布《训民正音》始,韩国得以使用本民族文字来标记自己的语言,也使得翻译中国书籍成为可能。此种文字称为“谚文”(即现代韩文前身),以谚文解释、表达汉文著述,称为“谚解”。而18—19世纪是韩国历史上谚解本书籍出现数量最多的时期,除与当时的社会文化背景有关外,更重要的一个原因是随着谚文的普及,有能力读写谚文的民众开始增加[15]。正是在这样的背景下,出现了中国版日用类书的翻译之作——《万宝全书谚解》(以下简称《谚解》)。

2.1 版本信息与书籍体例

《谚解》现存仅一种,藏于高丽大学图书馆,共17册,笔写本(同“手抄本”),无廓、无版心、无鱼尾,长27.6cm,宽17.8cm,注双行。每册页数不一,大体按照篇目分册,不同篇目间页数差别较大。封面左上方题书名“万宝全书”,封面右上方题各册篇目名(见图2),虽然原书题名中并未包含“谚解”二字,但为了与中国本“万宝全书”相区别,一般将该本称为《万宝全书谚解》。2009年,韩国著名出版社学古房将其作为“韩语生活史资料丛书”的一环翻译为现代韩语出版,并在书末附有原书的影印本。

图2 《万宝全书谚解》书影

由于该书无序文、无跋文、无笔写记,其作者及准确成书时间均已不可考,惟该书在“历代帝王纪”的最后一条中,有“高宗纯皇帝……在位六十年,传位居上皇位四年”的记载[16]1026,则其成书年代,当不早于19世纪初。又,有韩国学者依据《谚解》中韩语标记法、形态及语汇所呈现出的时期特色,进一步推测该书的成书时期为19世纪后期[17]。体例上,该书共设置29个篇目(见表1),先逐段抄写汉字原文,后附谚文翻译。

表1 《谚解》篇目、页数统计表

此外,不同于中国版日用类书上下分栏的设置,《谚解》较为注重读者观感,版面较大,余白较多,不惟抄写文字,对于图片也尽力描摹,其精细程度甚至超过中国原版(见图3)。

图3 《谚解》与中国版日用类书相同内容的对比

2.2 《谚解》的韩国本土化特色

观《谚解》内容,颇为驳杂,目前尚未发现与其内容完全一致的中国版日用类书,表明该书编者在编写时当不是依据单一底本,而是综合各本内容,按需选取而成,同时,在《谚解》中还存在一些各本《万宝全书》都未收入,而从他书选入或自行改动的内容。凡此种种,均可以说明编者在编写此书时并不是被动逐字翻译某一特定日用类书的内容,而是根据韩国当时实际需求情况以及编者个人的喜好有所选取与增删,显示出较为明显的时地特色。

2.2.1 篇目的选取与详略的处理

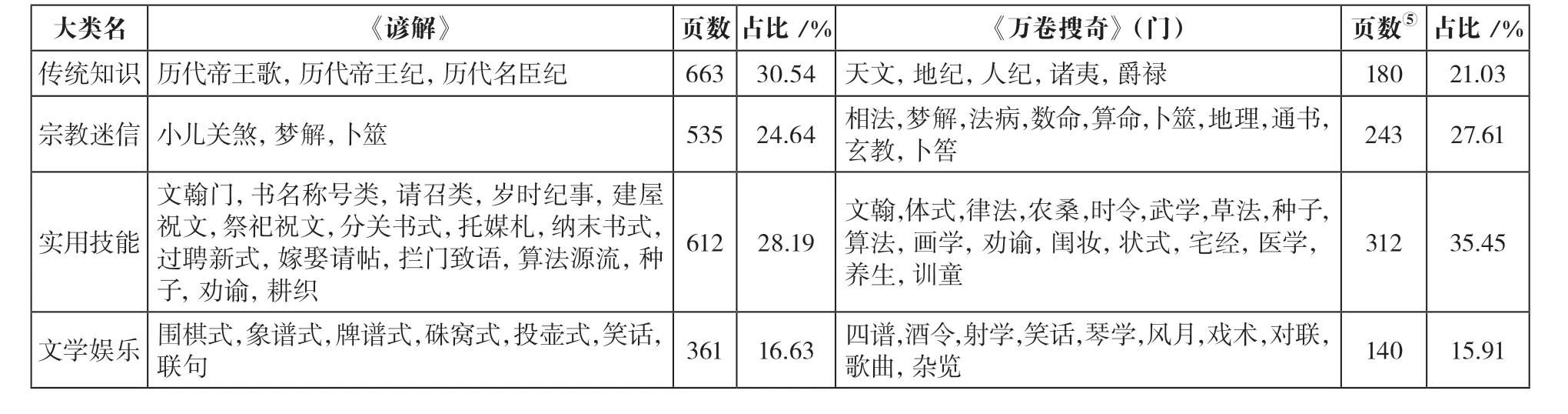

此种特色首先反映在对日用类书篇目的选取与详略的处理上。《谚解》共有29个篇目,其中绝大部分并不是日用类书的单个门类,而是门类下的子内容,如日用类书的“人纪门”中,通常会包含“历代歌纪、历代名臣、功臣名将、国朝会状、开辟事宜、帝王事实、历朝帝王、甲子纪年”等内容,但《谚解》只选取了“历代帝王歌、帝王纪、名臣纪”;又如在“时令门”中,通常会包含“岁时纪事、杂占天时、置闰之法、太阳出没”等内容,但《谚解》只保留了“岁时纪事”这一条。此外,即使《谚解》的篇名直接沿袭日用类书门类名,实际内容也会缩水许多,如“劝谕”篇名虽与日用类书“劝谕门”相同,但相对于图文并茂、内容丰富的“劝谕门”来说,《谚解》“劝谕”篇只节取了几篇劝善文。因此,相较于日用类书的整体内容,《谚解》显得有些单薄,为更清晰地展现出此种差异,此处选取与《谚解》内容最为相似的《万卷搜奇》④,摘出其门类,以资比较。又,日用类书按其内容属性,一般可以分为四个大类,分别为传统知识门类、宗教迷信门类、实用技能门类和文学娱乐门类。本文将《谚解》及《万卷搜奇》的内容分别归类,并计算其所占比例,可以更为明显地看出《谚解》本的内容特色(见表2)。

各版日用类书均有“天文、地纪、人纪、诸夷、爵禄”五个门类,除内容多少外,基本无变化,且作为对中国类书“天、地、人、事、物”排序传统的继承,各版日用类书还会把“天文、地纪、人纪”置于书首。而《谚解》则较为务实,只选取了“人纪门”的部分内容,或是由于其余门类对当时的韩国来说实用性不足,均略去不选。但这并不意味着《谚解》对于传统知识门类的轻视,对照表1与表2,可以发现,相较于中国版日用类书,《谚解》十分重视对历史知识的习得,“历代帝王歌、帝王纪、名臣纪”占了该书大部分页面,达30.54%,且与《谚解》中大量存在的省略现象不同,“历代帝王歌、帝王纪”均为全文翻译。

表2 《谚解》与《万卷搜奇》内容分类表

除历史知识外,《谚解》也十分注重对实用写作技能的培养。“文翰门”是少有的基本按照原书进行翻译的篇目,且排序仅次于历史知识门类。此外,诸如建屋祝文、祭祀祝文、分关书式、托媒札、纳末书式、过聘新式、嫁娶请帖、拦门致语等,均属于实用写作篇目,合计页数达409页,占18.84%。这些篇目应用性较强,包含大量例文及活套,并根据使用场景进行了分类,使用者只需根据需求情境选择特定内容的例文略加修改或替换活套即可直接使用,对于当时母语不是汉语,但在日常生活中又不时需要以汉文写作的韩国读者来说,此类写作指南相较于供文人雕琢辞藻的传统类书,无疑更加便利。

除去写作类篇目,《谚解》的实用技能大类还有岁时纪事、算法源流、种子、劝谕、耕织五个篇目,其中“算法源流”篇幅较大,基本是中国版日用类书中的“算法门”的翻版,其余篇目则删减较多,占比较低。或是为了降低篇幅,同时便于韩国读者理解,《谚解》“耕织”篇还存在“概括性删减”现象,即简要概括原文,再进行翻译。《谚解》“耕织”篇选录了日用类书“农桑门”中对农事画图介绍的内容,包括浸种、犁田、种莳、割稻等。中国版日用类书一般会在图画下面附上一首竹枝词,以说明该种行为,如“浸种之图”下附“三月清明浸种天,去年包裹到今年。日浸夜收常看管,只等芽长撒下田”(《万卷搜奇》);《谚解》则直接概括为一句陈述语——“三月清明浸种包于水也”[16]735。但这种现象于其他篇目中并不多见,此处或是由于文字体裁的关系,《谚解》为了去除冗余修饰并符合韩国读者的接受实际,方有此举。

《谚解》中“宗教迷信类”篇目占比非常高,包括小儿关煞、梦解与卜筮三篇。梦解篇与卜筮篇篇幅较大,各占两册,甚至还单独添加了中国版日用类书中所没有的小目录以方便读者查找,足见编者对于此类内容的重视,亦可看出当时韩国社会对于此类“预占”技术的迫切需求。朝鲜后期,社会阶层矛盾加剧,各种动乱层出不穷。据统计,自17世纪中叶至19世纪中叶的两百年间,韩国共发生饥荒52次,大规模传染病79次[18],民众生活的不确定性增加。因为个体命运以及社会历史演进的“不定性”,包括图谶、弥勒信仰、诀思想、巫术等在内的“预占”的技术、学问开始在韩国民间盛行[14]160-178。梦解的操作难度较低,且由于儒家思想的影响,《周易》占卜在当时韩国的接受度较高,因此不难理解《谚解》的编者为何会钟爱这两个篇目。而日用类书中的数命、算命门类虽然也属于“预占”技术,但操作难度较大,且缺乏认同基础,故《谚解》去而不取。

与中国版日用类书相似,《谚解》的娱乐篇目占比较少,且所选录的篇目集中于日常消遣类的游戏,如围棋、象棋、骰子等,易于上手。对于需要较高技巧的娱乐方式(如古琴、射箭、戏术等),或属于文字游戏的娱乐方式(如酒令、歌曲、杂览等),均不适合韩国一般士人或民众,故《谚解》删去不录。

2.2.2 内容的增添与改动

《谚解》编者不仅仅是被动地选择翻译日用类书,当编者认为日用类书中内容有欠缺或不恰当时,还会主动地添加与修改。此种添加与修改往往反映出当时韩国社会较为深层的时代意识。

最为典型的例子出现在有关明清皇帝的记载中。朝鲜一直视明朝为“君父之国”“事大至诚”,特别是“壬辰倭乱”时,朝鲜几于亡国,朝鲜国王李昖一度退至鸭绿江边,上表请求内附明朝[19]。幸得明神宗万历皇帝决定派兵援助,朝鲜才免于兵灾。因此朝鲜人普遍认同明朝对朝鲜的“再造番邦”之恩,以至于清朝皇太极通过“丁卯之役”(1627年)与“丙子之役”(1637年)逐步控制朝鲜,将其纳入清朝的朝贡体系之后,朝鲜人仍对明朝眷眷不忘,在私下仍然使用明朝年号,这种习惯一直延续到19世纪。如朝鲜后期士人黄在英(1835—1885年)的文集中,有《次御制大报坛诗》,诗前小序云:“维崇祯纪元后四庚申二月,上侑享于北苑,有诗曰:‘列圣尊周大义明,皇恩长颂再升平。心香一炷淸斋夕,北斗京华百感生。’”大报坛是朝鲜王室为报答明神宗万历皇帝的再造之恩,于1704年修建的祭坛,后又增加明太祖与崇祯皇帝作为祭祀对象。小序中引用的诗歌即是当时朝鲜国王哲宗在大报坛所作的御制诗。而这里的纪年方式,所谓“崇祯纪元后四庚申”,即崇祯元年后第四个庚申年(1860年)。从诗歌内容与纪年方式,都可看出朝鲜人对明朝的特殊感情。

这种感情同样体现在《谚解》中。“历代帝王纪”的主要内容为列举历代帝王(自盘古氏至清高宗乾隆皇帝)的基本信息,其他朝代的记载与中国版日用类书大同小异,唯独对明代的处理较为特别。首先是帝王称谓上的差别。《谚解》对其余朝代的皇帝均称“名”,但对明朝皇帝却独称“讳”,并缩小字体、空格,以示尊敬,如介绍唐太宗为“太宗文武皇帝名世民高祖次子”,而对明成祖的描述为“成祖文皇帝讳棣 高皇帝第四子”。其次是小节名称的差别。其余朝代均称“○纪”,如“唐纪”“元纪”“清纪”等,独于明朝前加一“皇”字,称“皇明纪”。再次是对明神宗的处理。《谚解》中所有帝王均直附名讳,独于明神宗名讳处使用了讳纸。最特别的一点,《谚解》中还记载有南明皇帝一系。自“丙子之役”后,朝鲜改尊清朝为宗主国,理应奉清朝之正朔,且由于政治原因,南明在有清一代从不被视为“正统”,明清各版日用类书中也绝无对南明帝王的记载,但《谚解》中却加入了南明自朱由崧至朱由榔四位帝王的谱系。以上种种,均系《谚解》编者自行改动,可见当时韩国社会的尊明思潮。

《谚解》“笑话”篇中的例子也十分有趣。明清日用类书中的《笑谈门》主要收录文言笑话,大多为讥讽嘲笑之作,标题十之八九都带有“嘲、讥”字样。这些笑话一方面确实以讽刺戏谑的手法揭露了社会的部分黑暗面,显示出了笑话应有的社会功能,但必须承认,这些笑话格调普遍不高,语言粗俗鄙陋,许多笑话还带有色情成分,如所谓《阳物比僧》《嘲翁爬灰》等。而由于朝鲜对于性理学的推崇,朝鲜社会更加注重纯正的道德性[20],一般士人对于此类笑话的接受度并不高。或是看到了这一点,《谚解》编者对于笑话的选定较为严格,将带有粗鄙之语的笑话一律弃之不选,仅选录了《有钱村牛》《假作慈悲》《嘲人性呆》《讥人弄乖》四篇笑话,余下篇幅则选录了包括《照心境》《二烈妇》《鬼母念儿》等在内的七篇“怪异”故事,观其大旨,皆劝善惩恶之类,与笑话无关。这七篇故事均见载于纪昀的《阅微草堂笔记》中,明清日用类书中的《笑话门》则未见刊载,当系《谚解》编者自行添入。

3 其他衍生出版物

除《谚解》外,韩国还存在一批明清日用类书的衍生出版物,但无论是篇幅还是编辑质量,均远不如《谚解》,但仍能在一定程度上反映出当时韩国社会对日用类书的接受特性,兹简要介绍如下。

草衣禅师(1786—1866年,俗名张意恂),是朝鲜后期的一位著名僧人,不仅精通诗、书、画、乐、禅,对于茶道更是极力推崇,被誉为海东“茶圣”,有《东茶颂》一本传世。草衣禅师还有一本专论茶艺的茶书《茶神传》,根据书中跋文“庚寅中春,休庵病禅雪床拥炉谨书”[21],可知该书写于1828年。观该书内容,基本与陈继儒系统30卷本《万宝全书》中《茶经门》的“采茶论”相同,包括采茶、造茶、辨茶、藏茶、火候等22个条目,书中亦明确标示出“抄出万宝全书”字样,则该书系抄录中国版日用类书无疑。草衣禅师亲笔本《茶神传》已佚,现存笔写本有茶艺馆本、法真本、镜菴本等多种[22]。首尔大学奎章阁现藏有两种日用类书的衍生出版物——《守令》与《增补万宝》。《守令》系地方官衙在日常工作中所需的会计指导手册。该书前半部分为当时韩国政府与地方相关的财税政策,包括各司奴婢身贡、田税大同、外官供给、户曹所纳正布、储置米、量田、收税等23个条目,后半部分则为“万宝全书抄出算法”,内容基本与陈继儒系统的《算法门》相同,作为对有关吏员基本算法技能培养的内容出现。

与前述几种笔写本书籍不同,《增补万宝》为木板印刷,且全部用谚文(韩文)写成,说明其传播范围较广,受众亦多为中下层民众,该书大小仅为17cm×10.2cm,只手可握,便于携带。其内容可分为两个部分,第一部分多为命理、尅择、婚姻吉凶以及胎儿生产之类,第二部分则记录自正月至腊月与农事相关的各种禁忌、秘法。该书整体内容与明清日用类书高度相似,但由于未录入汉文原文,底本为何已不可考,惟其内容颇为驳杂,似乎并不是依据单一底本翻译而成,不过从其书名可推测出它与清代日用类书(大多名为《增补万宝全书》)的渊源。以上两种,均未留下确切的出版时间,但考察其内容及版本特点,当为19世纪出版物。

还有一种笔写本《万宝撮要》,卷尾题“岁在光武九年孟春下澣”(1905年),现藏于韩国学中央研究院韩国学图书馆。该书共有两个门类——《医学门》与《种子门》,基本为陈继儒系统《万宝全书》的翻版,只不过由于笔写本的关系,并不使用上下分层的排版方式。

4 结语

日用类书作为中国明清时期民间重要的生活参考资料,不惟于中国“大行其道”,自产生后不久,至迟至万历四十二年(1614年),即由当时的朝鲜使臣带入韩国,此后,韩国对明清日用类书的引进工作就从未停止,一直延续到近代,并被朝鲜士人,特别是实学派士人广泛应用。进入19世纪,随着韩国实学派理念的进一步传播及知识通俗化的发展趋势,一批中国版日用类书的衍生出版物开始出现。

这些出版物大致可分为两类,一类是明清日用类书的翻译之作,包括《谚解》与《增补万宝》;另一类是明清日用类书的抄出之作,即根据编者需要,只抄录原书部分内容的小册子,包括《茶神传》、《守令》与《万宝撮要》。其中,《谚解》由于其庞大的体量与出色的编辑效果,成为韩国日用类书衍生出版物的代表之作。通过对《谚解》篇目选择与特定内容的细致考察,可以发现其所选篇目大多偏重实用,充分考虑了所在地读者的接受实际,并加入了一些中国各版日用类书均没有的内容,充满着韩国本土特色。

由于篇幅及精力所限,本文仅简要梳理了日用类书在韩国的传播历史,就《谚解》文本中的一些特殊现象作了一番浅近的讨论,并对韩国的日用类书衍生出版物进行了归纳整理,但对于此种书籍在朝鲜后期社会所处的位置、读者群体分布、与当时民间生活的联系等重要问题,还有待相关学者的进一步研究。

注释:

① 由于史书并未留下明确记载,中国书籍传入韩国的时间难以准确断定,目前学界倾向于认为至迟至韩国三国时代(公元前1世纪—公元7世纪),中国书籍已经进入朝鲜半岛。关于中韩书籍交流情况,可以参见琴知雅《韩中历代书籍交流史研究》,首尔:韩国研究院,2010年。

② 高尚颜文集《泰村集》版的《效颦杂记》中此条脱落,据金鑢编《寒皋观外史》版《效颦杂记》补。见金鑢编:《寒皋观外史》卷七十九《效颦杂记下》,韩国学中央研究院藏本,第45页b。

③ 由于日用类书的门类设置与命名各本均略有不同,此处按照最普遍的门类命名规则进行归类。

④ 该书全名为《新刻眉公陈先生编辑诸书备采万卷搜奇全书》,署名“陈继儒编,存仁堂陈怀轩梓”,明崇祯戊辰元年(1628年)刊,哈佛燕京图书馆藏。

⑤ 前为《谚解》,后为《万卷搜奇》,占比同。哈佛燕京图书馆藏《万卷搜奇》“人纪门”原缺,本文页数依据清乾隆丙寅年版《万宝全书》补。