番禺余荫山房空间特质与场所精神研究

2022-04-02邱茉莉

邱茉莉

(肇庆学院 大学科技园,广东 肇庆 526061)

余荫山房坐落在广州番禺南村,园主邬彬,清同治六年考中举人,官至刑部主事,任七品员外郎.邬彬为纪念先祖德荫,取“余荫”2字作为园名,参照苏杭画作及同时期广州著名园林海山仙馆的造园技法,历时5年(公元1872年建成),为自己精心营造了1个隐居的小天地.

场所精神理论由挪威学者诺伯舒兹(Christian Norberg-Schulz)提出,认为场所是生活发生,具有明晰特性的空间,是自然的和人为的元素所形成的一个综合体[1].场所由“空间”和“特性”组成,配合基本的精神上的功能,形成“方向性”和“认同感”,构成场所精神.园林是独特的场所而非抽象的空间,适应和显现场所的精神才使园林具有场所性和意义,使人获得方向性和认同感(图1).不同于江南园林的住宅与园林分开的布局,余荫山房庭院结合居住建筑布置,以适应生活起居要求为主,是一个鲜活的日常生活场所;同时结合造园手法,将个人的理想追求与生活感悟融于场所空间中,是一个充满场所精神的栖居空间.

1 空间与方向性

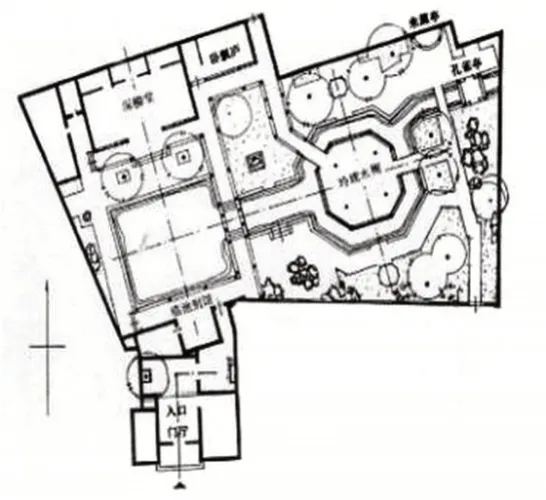

空间由边界围合而成,苍穹与大地定义了空间的上下,四顾的边界定义了空间的周际[2].苍穹与大地的结合是古代宇宙进化论的出发点,表现在构造的形态上为将自然力量具体化.所有的“场所”都是由天与地的具体特质所决定,因此场所与大地、苍穹之间的联系体现了天、地、人和精神之间的关系[1].场所精神所描述的景观由一系列场所构成,方向性的形成要求空间具有明晰的秩序和结构,使置身其中的人知道他身置何处.余荫山房由入口门厅小院和2个东西向并排的水庭构成(图2).以2个水庭为中心,四周环绕布置建筑物和山石,1座廊桥横跨其中并连贯东西水庭,形成“田”字布局.西庭中心设方池,为中庭内院式的水庭;东庭为环溪局,即在水中建八角形的水厅,环厅为溪.《洛阳名园记》中宣徽南院史王拱辰的宅园有类似布局:南、北开凿2个水池,在2个水池的东、西两端各以小溪连接,形成水环绕着当中的一块大洲的局面,故名“环溪”(图3).由此可见,余荫山房整体布局受到“天圆地方”及古代阴阳思想的影响而发展,并将宇宙的3个根源:天、地、人融入园中.

图2 余荫山房平面图

图3 “环溪”平面设想图

庭园空间结构通过各种景物,如建筑、山石和花木等的组合而实现,余荫山房通过庭院外围空间、建筑空间和内院空间等方面,营造明晰可辨的空间结构与方向性.

1.1 外围空间的借景

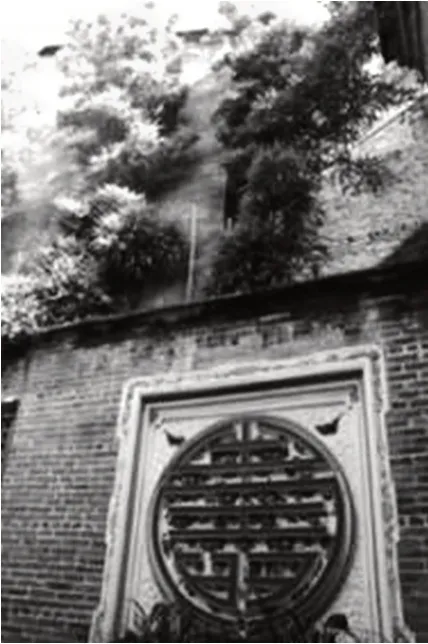

庭院的外围空间由边界轮廓和边界以外的景物组成,即包含本身的立面艺术和对外借景.余荫山房以栽植于临界空间围墙下的竹子为载体,实现与外围邻园的空间过渡,如入口门厅转入二门小院落中与瑜园的围墙、玲珑水榭南面围墙以及方池西侧即庭园边界的围墙,使庭园在围墙的实隔中加入竹叶婆娑的虚隔,既弱化了实墙带来的封闭感,又可有效资借园外的景色,增加了庭园的景深(图4),将《园冶》“倘嵌他人之胜,有一线相通,非为间绝,借景偏宜”的造园手法运用得恰到好处.

图4 夹墙竹

1.2 建筑空间的过渡

建筑是一种社会的,甚至是一种生活的艺术,在本质上是人类活动状态的真实表现.多样而丰富的建筑空间环境,是人类生活力与感性知觉的发挥及共存价值观的综合性产物.中国古典园林建筑的营建注重各空间的连贯性、弹性与流动性,融合自然而成整体性的共存构筑体.余荫山房通过套厅、敞口厅和中介空间的设置,利用建筑物赋予场所特质形成场所精神,并使其和人产生亲密的关系.

1.2.1 套厅

岭南庭园主体建筑往往较大,常作套厅或敞口厅,其室内空间的过渡与划分常结合观赏性的要求进行处理.加之岭南气候炎热,室内装修与陈设往往玲珑通透,很少使用封闭隔断处理,使整个室内空间在概念上是相对“流动”的.深柳堂是全园的主体建筑,堂名取自诗句“闲门向山路,深柳读书堂”,是接待文人好友的会客之所,亦是余荫山房装饰艺术与文物精华之所在.深柳堂采用套厅处理,即在2个厅分界之处不设任何封闭的分隔,只适当地运用象征性的装饰:2个花罩和1座屏风作为套厅的空间界限,将堂内分隔成厅、室、房,使2个厅之间既有过渡措施,又不至过于空虚(图5).

1.2.2 敞口厅

将厅堂正间面对庭院的厅口敞开,透过前卷、前廊或拜亭,不仅可以从户内赏景,同时也使内外空间交织起来,成为具有自然气氛渗透的居室环境[5].余荫山房入口门厅未设置前卷,而是将厅口略微后退,使厅口更高敞,同时在照镜枋(中槛)之上设置了一幅高企、镶嵌了由蚝壳打磨而成的明瓦横披(图5).临池别馆厅口朝北开启,采用整幅到脚大板玻璃屏,嵌以富于图案趣味的边框,使内外景色隐然可见,但又不受冬季凛冽寒风的影响.

1.2.3 中介空间

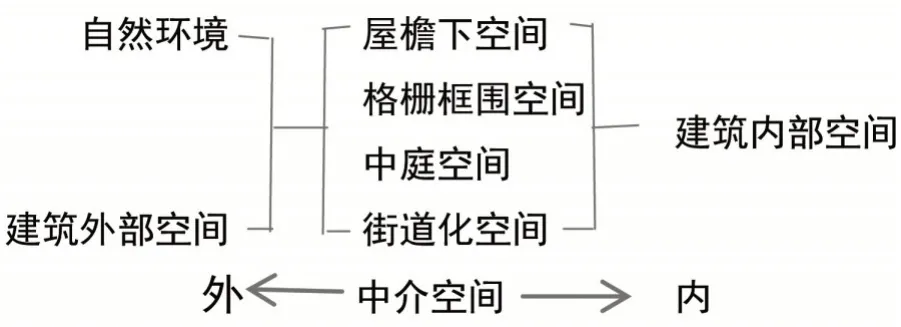

建筑是整个自然的一部分,必须与外部的自然环境间达到一体与连续.余荫山房套厅和敞口厅不仅有如墙面般隔断的功能,同时提示了空间动态连续之可能,令室内外空间相互交融渗透.但在室内外空间的折中调和与过渡间,产生了无法明晰界定究竟是属于内还是外,却又包含了内外的第三种形状的空间元素,也就是介于内外空间之间的另一种空间:中介空间(The In-between Space).日本建筑学家黑川纪章将介于自然环境或建筑外部空间与建筑内部空间之间的4种中介空间形态归纳为:屋檐下空间、格栅框围空间、中庭空间和街道化空间[6].根据上述划分,余荫山房的中介空间可对应为檐廊、窗洞、天井小院和连廊(图5).

图5 建筑空间的过渡

屋檐下空间—檐廊:建筑空间过渡到庭园自然空间要求连续与渐变,并期能产生一种和谐的过渡进而达到完全的统一.余荫山房深柳堂、临池别馆建筑和室外空间采用檐廊连接,使屋身立面由多个层面组成,由此带来一种“流动的空间”之感,使室内室外产生了柔顺的过渡,并在檐廊两端设置蚝壳明瓦横披,除装饰外,还起到遮阳和透光的作用.

格栅框围空间—窗洞:在廊下设置窗洞,既可弱化廊下装饰的单调,又可沟通廊与庭园空间.透过窗洞可以看到园中景物,而每一个窗洞成为一个画面优美的景框,起内外空间的过渡作用.

中庭空间—天井小院:经余荫山房大门到达门厅,首先映入眼帘的是由镶嵌砖雕壁画和套色玻璃的高墙、以花台装饰及圆形月门的两侧矮墙围合而成的天井小院,此为第一个小院.月门正、反面楣额分别题字“留香”和“蕴秀”,先留清香,再蕴芬芳,意境深远.穿月门折往北行,步入东面由邻园瑜园船厅建筑外墙、北面庭园二门景框,西面临池别馆建筑外墙和月洞门矮墙围合成的第二个天井小院.2个小院以圆形门洞墙分隔,虚实相生,互相渗透,使空间富于变化.从大门入口到二门入口,采取了不同大小、不同形状、明暗对比的庭院,并用砖雕壁画、灰塑壁画、花台、夹道修竹等造景方法,一步步把人的注意力引向前方.

街道化空间—连廊:余荫山房的建筑组群通过连廊接续,南起浣红跨绿桥,北经深柳堂和卧瓢庐,东至玲珑水榭.不仅使得各独立空间的屋宇连成一体,且单座建筑的“内”部,透过此中介而开敞的连廊,得以顺畅地与相对的“外”部空间相过渡与连续,扩大了身处其中的观赏者的空间感受.

1.3 内院空间的处理

内院空间包括庭内的各种景物,它和院内的界限空间互相影响渗透,结合成为完整的景物空间.为打破面积小而又比较平滞的局面,余荫山房采取了一系列扩大空间的造园手法,以满足景色多变和意境深远的要求.首先,采用空间对比手法,在入口门厅小院设置圆形门洞及狭窄的修竹夹道,使人经过该部分曲折狭长空间到达园内后产生豁然开朗之感.其次,将内庭挖作水庭,加大地面的高差,划分空间层次,增加清空深远的意境;用浣红跨绿桥(亦为空廊或桥亭)划分东、西水庭空间.此外,庭院内用曲廊、花台或花基分割空间,使疏朗的内庭空间层次重叠.最后,在玲珑水榭西南侧和东侧各叠置峰型大、小假山1座,使苑道结合山势曲折迂回,并以藤木灌丛点缀,构成疏朗而掩映的空间.由此可见,余荫山房通过外围空间的借景、建筑空间的过渡和扩大内院空间等一系列造园来弱化空间的界限感,使室内、外空间呈现“流动感”.同时也是园主人的内在世界与自然的外在世界缓和调节的空间,当这2种不同空间结合在一起时,园主自身与内外、场所与精神2个世界亦融为一体.

2 特性与认同感

决定场所精神的“空间”和“特性”2个属性是相互统一的,空间场所感的形成离不开特性,特性的展示离不开空间的载体.认同感要求人在环境中认同自己的同时,明晰他和场所是怎样的关系:通过认同人类拥有其外部世界,感到自己与更大的时间相联系,并成为这个时间的一部分[2].通过对余荫山房的空间特质的分析可知,其具体的造型及空间界定元素的本质即为场所特性所在,暗示了余荫山房的总体氛围.场所的空间与特性是相互映衬的统一体,不论是外在格局还是空间形式,都是对内在哲学精神的适切反应.

诺伯舒兹认为,对人为场所的研究必须有一个自然的基准:必须以与自然环境的关系作为出发点去理解“场所之意欲为何”[1]. 一般对自然环境的理解来自视自然为各种生活“力量”的原始体验.人类理解自然有5种模式(图7):与具体的自然元素或物(thing)产生关联;抽取出一个有系统的宇宙秩序(cosmic order);对自然场所的特征(character)与人基本的特征相比拟;光线(light)和自然暂时的韵律即时间(time).因而人与自然产生关系通过将对自然的了解加以形象化、对既有的情境加以补充、对自然(包含本身)的理解象征化3种方式,其中更为重要的是,形象化、补充和象征化是安顿生活的普遍观点.本研究将余荫山房场所特性与自然的关系概述为:概括自然、映射自然和象征自然3部分.

图6 中介空间的4种形态(注:引自参考文献[6])

图7 对自然具体理解的主要范畴

2.1 概括自然——物、秩序

人为场所与自然产生关系,首先人要使自然结构更精确,亦即人想将自己对自然的了解加以形象化,“表达”其所获得的存在的立足点.通过对“物”的营建,将自然以主题的形式概括出来,使自然得以视觉化,满足人们对宇宙秩序的冥想.

余荫山房对自然的理解主要通过灰塑、砖雕和木雕装饰体现.其中,灰塑的应用较为普遍,一般装饰在建筑物的山花、门窗的上方或两侧、花台或花基上,题材有花卉翎毛、草尾、传统装饰纹样、山水风景和名诗书法等.余荫山房入口门厅第二个天井小院墙壁上以团寿纹样、蝙蝠和岭南佳果形象等组成,寓意“多子多福多寿”的灰塑壁画以及深柳堂侧巷山墙上立体感极强的山水图案灰塑壁画,均弱化了狭窄通道引发的空间逼仄感.砖雕的应用较少,主要为正对园入口门厅墙面的砖雕通花窗,成为门厅花罩所“框”之景以及深柳堂前花台的砖雕百寿图和百福图.而木雕则主要出现在建筑的飞罩、花罩、屏风、挂落等装饰元素上.

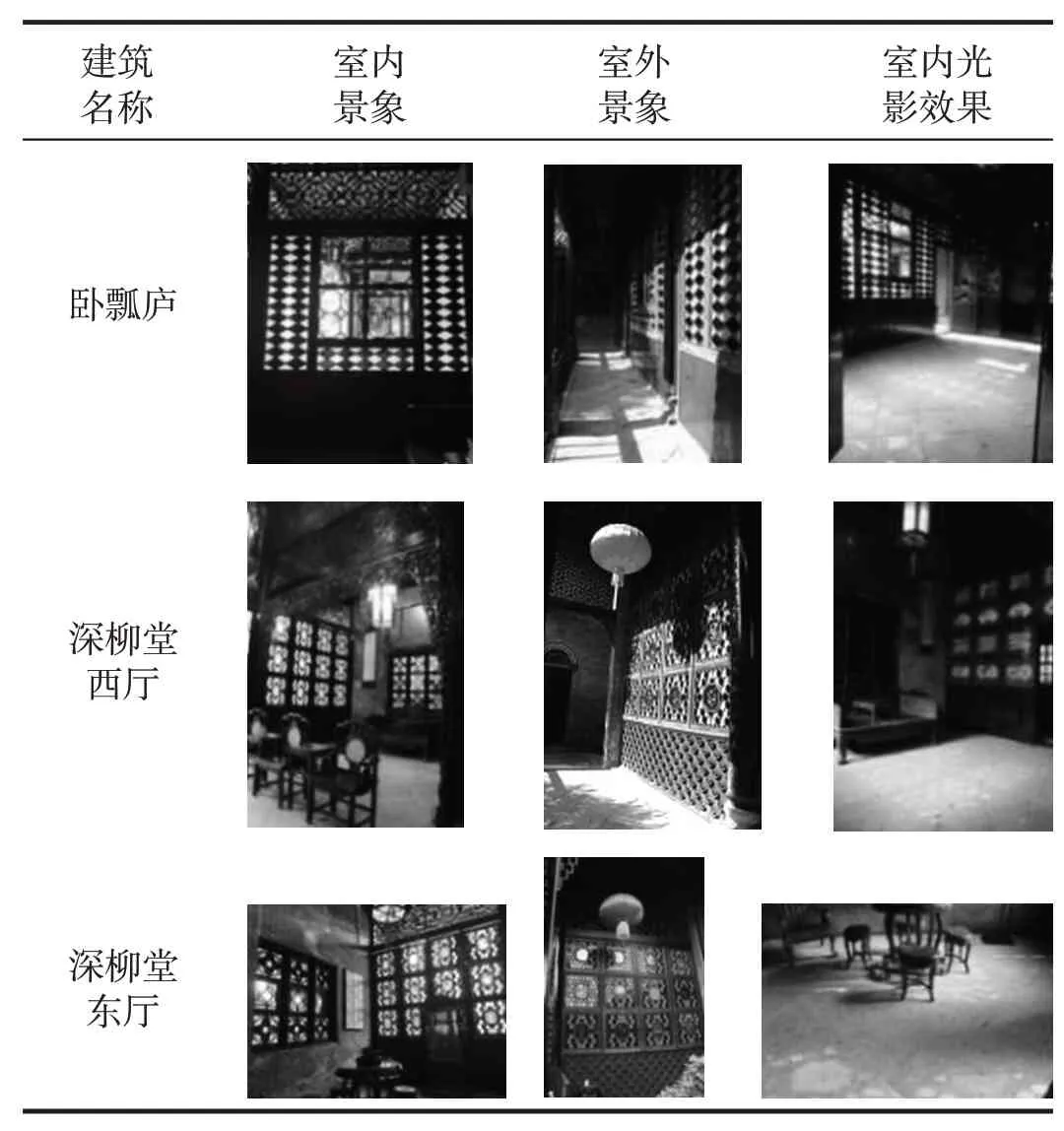

2.2 映射自然——特征、光线、时间

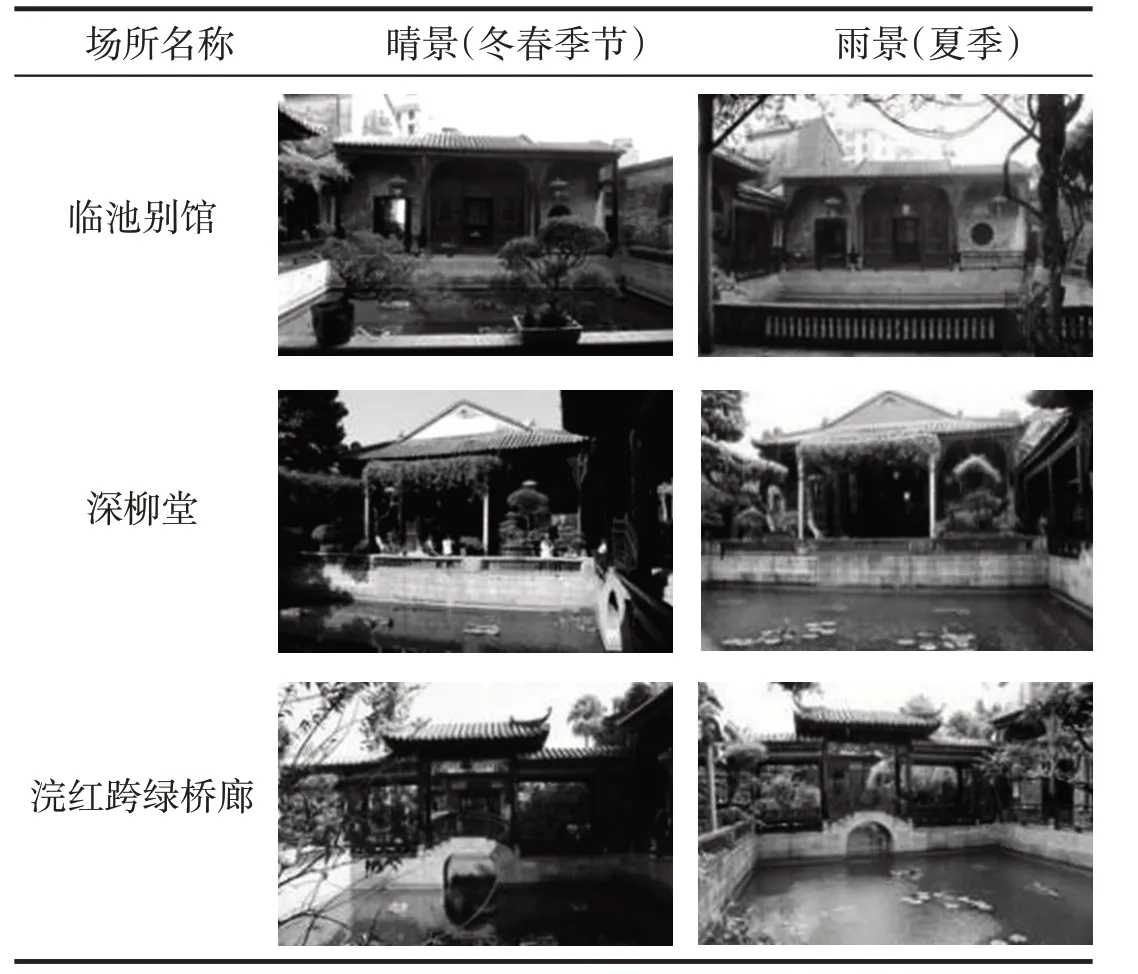

构成一个场所的建筑群的特性,经常浓缩在具有特性的装饰主题中,如特殊形态的窗、门及屋顶.而主题是具体化存在意义的一种象征性形式,因而必须是因地制宜且具体化地方性状况的.这些装饰主题可能成为“传统的元素”,可以将场所的特性转换到另一个场所.此外不同季节、气候和光线情况下,余荫山房的场所景象和空间氛围有所不同,夏季雨景情境下的余荫山房较冬春晴景下略为生动和活泼(表1).因而,在某种意义上,场所的特性是时间的函数,因季节、一天的周期、气候,尤其是决定不同状况的光线因素而有所改变.

表1 晴景与雨景下的不同场所景象与氛围

相同的空间组织,经过空间界定元素(边界)具体的处理手法,可能会有非常不同的特性.一般边界,尤其是墙,使得空间结构明显地成为连续的或不连续的扩展、方向和韵律.边界的坚固性和透明性使得空间变成孤立的或较广阔的整体中的一部分.墙壁是沟通内外空间的关键,墙壁上不同隔断高度及开口、选用不同程度的似隔而非隔的窗户界面等,可取得内外空间不同程度的交融与渗透.余荫山房墙上采用多种形制的满洲窗、玻璃窗、蚝壳窗、套色玻璃、门洞景框等窗牖艺术,以追寻光与影的原点.

2.2.1 窗

满洲窗是岭南建筑装修中特有的类型.余荫山房的满洲窗心配以套色玻璃画,像一幅透明的斗方画.卧瓢庐南侧槛窗的满洲窗格样式多种,结合套色玻璃形成丰富的立面构图.深柳堂建筑南面以门为中线,两侧对称布置3 行4 列嵌套色玻璃的满洲窗格,在光线的折射下,深柳堂熠熠生辉,显得生动活泼.而深柳堂东西两侧墙对称布置3 行3 列满洲窗格,不同的是东墙上下2 行窗格嵌套色玻璃,中间窗格仅以木质镂空窗格装饰,保证美观的同时满足通风采光需求,而西墙满洲窗格上则全部嵌满套色玻璃.余荫山房建筑总体色调为灰黑冷色调,但其整体色调不只限于静止的漆饰或者材料颜色,而是运用了不同颜色的套色玻璃,使园景的色调瞬息多变.套色玻璃的运用,使得不同颜色玻璃,在不同角度下显出变幻的色彩,亦使建筑和园景的色彩随着人们视线的移动而有所变换.如卧瓢庐槛窗上嵌蓝白相间的套色玻璃,通过蓝色玻璃及2窗重叠玻璃分别可看到模拟白色雪景和通红深秋之景,而打开窗户,则可见春夏之景.通过套色玻璃的设置,巧妙地将自然界的四季之景囊括眼中.套色玻璃将外部的阳光内部化,使自然与建筑相互捕捉、相互穿透,维持了良好的平衡关系(表2).

表2 满洲窗套色玻璃光线折射效果

玲珑水榭8面全是镶嵌玻璃的窗户,既能八面通风,又可八方观景.在太阳照射下,窗格图案倒映在地板砖上,使整个水榭呈现名副其实的“玲珑剔透”.此外,余荫山房的窗和横披下多用蚝壳装饰,如入口门厅二楼建筑的窗、敞口厅照镜枋上的横披,深柳堂、临池别馆檐廊、玲珑水榭和连廊的横披均用打磨后的蚝壳作明瓦装饰.横披常设于隔扇或槛窗的中槛与额枋之间,常用细木条拼接成各种图案花纹,并用蚝壳装饰,这种处理符合气候特点,既可遮阳,又可透光,装饰性强.蚝壳取材于自然,可将自然特征映射于庭园空间中,营造场所的自然性,使场所充满认同感(图8).

图8 玻璃窗、蚝壳窗与蚝壳横披

2.2.2 门洞景框

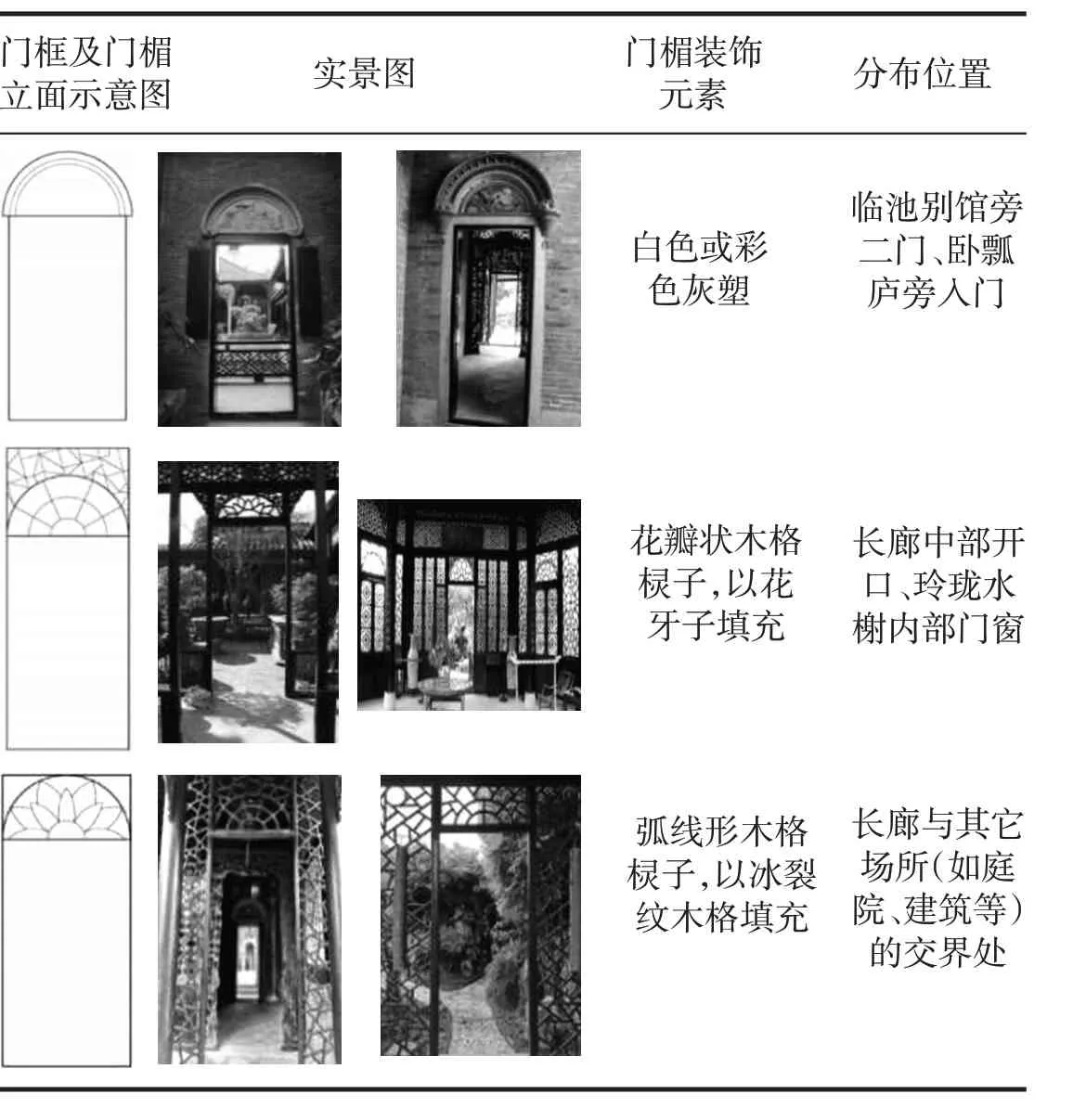

庭园建筑装饰中的门洞、窗洞及漏窗,具有采光、通风、景框、陈设以及围护等功能,一般用于室内分隔、前卷走廊的檐下和院坪等部位.透过窗洞可以看到园中景物,而每个窗洞又成为1 个画面优美的景框,起框景作用,同时门洞两侧或上方往往是装饰的重点部位.有门必有楣,逢景必有联乃余荫山房特点.余荫山房的景框除入口天井小院的圆形月洞门外,其余均由矩形门框及半圆形门楣构成.根据装饰的不同,半圆形门楣又可分为2类:第一类为灰塑门楣,主要分布在庭园2个入口,一为临池别馆旁庭园二门,一为卧瓢庐旁入口.临池别馆旁庭园二门由黑色矩形门框、白色半圆形门楣、黑底绿字楹联和远处深柳堂前明黄色炮仗花、朱红色花台及绿植、蓝黑色檐廊回字纹挂落等物象形成1个层次丰富、色彩多样的框景,其中半圆形门楣由鼎、樽、瓷瓶、杂宝、盆景、琴棋书画、蔬果等器物形象组成的博古纹、海草纹、夔龙纹等纹样装饰而成,下方还塑有2只蝙蝠“托底”.与白色门楣形成对比的是此门背面上印有“吞虹”灰塑文字的彩色半圆形门楣.第二类为木质花格,或为花瓣状木格嵌玻璃,分布在玲珑水榭内窗及玲珑水榭北面连廊通往两侧内庭入口处;或为弧形嵌冰裂纹木格,位于廊桥通往假山庭院及临池别馆通往玲珑水榭连廊入口处(表3).

表3 余荫山房门框及门楣样式与装饰

从深柳堂正门向临池别馆望去,西窗额上由“印月”灰塑文字、蝙蝠、磬、圆窗组成的“福庆有余”与“吞虹”门楣意境形成呼应.印月,月影印于水面;吞虹,彩虹倒影于池中.凭栏俯视,荷池、彩虹相映成趣.更为巧妙的是,一眼看去,临池别馆建筑在立面装饰及屋顶处理上易被误认为是3 开间,实则为2 开间的馆舍,而由门框及“吞虹”门楣充当其中一“开间”.该“障眼法”的巧妙之处在于,从正面看,门与建筑的屋顶为中间高、两边低的坡屋顶,实则为园主人在不规则的地块平面布局上,营造了对称的建筑立面之“错觉”.

2.3 再现自然——象征、比拟

场所精神理论认为,人需要象征性的东西,也就是“表达生活情境“的艺术品.因为人的基本需求在于体验其生活情境是富有意义的,而艺术作品的目的在于“保存”并传达意义,即艺术品是生活情境的具现.因此在概括自然、映射自然后,人必须将其对自然(包含本身)的理解象征化以再现自然.

玲珑水榭近旁的孔雀亭,为园主邬彬当年脱下花翎官帽归隐乡里,饲养孔雀欣赏翎毛.孔雀亭旁为倚北墙而筑,形似“官帽”的半身笠亭来薰亭.来薰亭与孔雀亭以围墙包被,围墙以“官帽”状耳墙压顶(图9).由此可见,园主人在造园时将个人当年为官时的感受及辞官后的心境以归纳概括的手法,不露声色地以象征性元素演绎,表达了园主人对官场难以名状的情感,令人遐想联翩.

图9 来薰亭及周边环境

玲珑水榭旁有2处山石,一处为水榭前东角的立石,靠围墙而设,在庭园中充当障景作用,可有效遮挡游者的视线;另一处为水榭西南角的一组高耸的假山石,原为南山第一峰,现已毁[7].当年园主特别赞赏该山石的设置,亲笔撰书“每思所过名山坐看奇石皴云依然在目,漫说曾经沧海静对明漪印月亦足莹神.”感慨自己在官场摸爬滚打,风风雨雨的一生,如今看破世情,心如止水,在水榭中面对明漪月影,倍觉清心怡神.在这天地有限的庭园内,再现了生气盎然的大自然的景色的同时,亦将园主人造园时的心境永久地镌刻在园中.

庭园花木是自然风貌的再现,通过概括和简练的手法,将大自然浓缩于有限的庭园空间中,花木随自然气象和节序变化而将自然以不同的形象呈现.余荫山房的植物造景,与粤中其它3大名园:东莞可园、佛山梁园、顺德清晖园相比,其显著特色在于花台的应用.花台是在高型的植床内栽花植树、盛水置石的一种景观形式,是植物的“建筑”形式.余荫山房空间小,强调步移景换,故重视花台在园林空间中的布局及参与场所感的营造.园中花台均为规则式,台身常饰以独具特色的山水花鸟、人物灰塑、文字隐雕或花草灰批等自然或人文元素,还出现岭南佳果泥塑、蝙蝠铺首门环和祥禽瑞兽“爪子”等装饰元素[8].花台内植乔木、灌木,或堆山置石,营造在不足3亩之地上,共布置了8个形状、装饰主题各异的花台.以深柳堂前2个长八边形的花台为例,台身各用阴雕的石刻手法雕刻百个“福”字和“寿”字,并用山水花鸟、岭南佳果、祥禽瑞兽等形象的灰塑装饰填充,层次丰富、元素众多,将园主人对福寿双全、多子多孙的美好愿景寄托在小小的花台上.此外,花台内对称种植2株榔榆,并与其它不同形状、色彩的植物、山石搭配,由此大型的“植物盆景”赫然显立(图10).“榆”字与“谕”字同音,用榔榆象征和指代园主邬彬曾得到咸丰帝诰封其为通奉大夫的谕旨嘉奖,并寄托子孙后代能将祖先的荫福与美好家风世代传颂下去.花台对余荫山房场所感的营造,及其所承载的概括自然的功能是其他园林建筑或小品所不能取代的,甚至开启了后期岭南造园花台应用的先河,如余荫山房新建文昌苑景区中花台的应用,番禺宝墨园的花台和清晖园留芬阁景区的花台等都可以看到余荫山房花台的身影,可谓影响深远.

图10 深柳堂建筑前花台

逢景必有联是余荫山房的一大特色,在这座小小的私家园林中,楹联、诗词、文章、书法,林林总总竟达百件之多[9].以深柳堂为例,前廊柱联“鸿爪为谁忙忍抛故里园林春花几度秋花几度,蜗居容我寄愿集名流笠屐旧雨同来今雨同来”为邬彬自撰,上联以自问句式回顾自己当年离乡背井赴京任事,不知度过几许春秋,所为何求;下联道出心声,不若辞官归故里,筑园隐居,与名流农夫、新朋旧友一起来此唱酬,忘却世情.

可见,园主人以建筑、山石、植物和楹联等园林要素为载体,运用象征和比拟的手法,将其为官济世与游历名山大川时的所见所感“缩龙成寸”于3亩之园中,同时表达出他对世俗乐趣的眷恋与归隐田园之间的矛盾心情.由此营造了一个可以与“为人所理解”的环境相沟通,和理想的、想象的世界相关联的精神世界.余荫山房清晰的场所特性表达了园林在大地上存有的共同方式,构成了场所精神,斟酌着认同感.

3 结语

通过对空间与方向感,特性与认同感2组要素的分析可知,余荫山房园主人邬彬讲究生活情趣,重视人与自然的和睦相处,强调自然对人的慰安、调节和认同,追求“天人合一”,实现“自然的人化”和“人的自然化”.余荫山房的营建反映园主人的自然观,对宇宙秩序的看法并将其所理解的自然以建筑、山石、植物、楹联等造园要素为载体进行视觉化处理,最终落实到自身的生活空间,使生活事实成为一个特殊的场所,并赋予其场所精神,最终将场所由物质层面上升至精神层面.

在风景园林事业如火如荼发展的今天,修复古园和建造仿古新园都离不开对古典园林建造法则和场所精神的尊重、理解与运用,因此,研究和探析余荫山房的场所精神具有时代价值和意义.尊重场所精神并不表示抄袭旧的模式,而是意味着肯定场所的认同性并以新的方式加以诠释.保护和保存场所精神意味着以新的历史脉络,将场所本质具体化.因为只有深刻理解了我们的园林场所,才能对园林场所产生认同感,引导人们回到本源,才能对其有创造性的参与和贡献,为园林场所的保护、传承与发扬提供有力的根基.

文中图表:除特别注明外,均为作者绘制和拍摄.