从“持续”看老城区“体素”的更新改造

——以白塔寺再生计划为例

2022-04-01陈炜东

陈炜东

(南京长江都市建筑设计股份有限公司,南京 210001)

1 引言

城市更新,即一种将城市中已经不适应当代社会生活需求的地区做必要的、有计划的改建。换个视角,更新既是去陈,也是保护,脱离保护的更新,是“破坏”。它的核心不是“新建”,而是“更新”。“更新”是一个时代发展到一定程度的话题,它必须有“根系”,要有主题。人、文、地、产、景这5 个方面,是改造全过程中关注和不断强调的重点。景观介入不能仅仅改变构造形式,更需要形式,结合内容、功能需求更迭。打造独一无二的,接地气的,有人情味儿的新城,是“文化升级”“产业升级”“服务升级”的综合体现。在保留部分原有功能的前提下,既是公共空间艺术的区域性、集中性、先驱性的体现,又是微更新的灵魂所在。仅仅依靠改变构造形式、建筑外貌,不依托于本土的历史文化,这样的更新无法得以延续。

2 何谓“风貌”、何谓“体素”

保护历史城镇和聚落,有着多方面的深刻意义,包括历史的、社会的、文化的、科学的、经济的、情感的等,并不一定,或者并不仅仅表现在城镇和聚落的视觉“风貌”上。“风貌”的保护,不过是综合地保护历史城镇和聚落的一个方面而已,把保护历史城镇和聚落简单化为保护它们的“风貌”,那是很片面的,说明对文物保护的复杂意义没有清晰的认识。

要保护历史城镇和聚落,目前看来,最合适的办法是保护它们本来的建筑物和其他构筑物以及它们之间的关系,也就是保护它们的“体素”。即形体和元素。形体包含了风貌,元素意味着内在构成和关系——建筑与建筑的关系,建筑与人的关系,人与人的关系。只有保护了这些实实在在的东西,才能保住城镇和聚落的多方面的价值,包括它们的风貌。因为这些价值和风貌都只能以这些实在东西为载体。所以,世界上各国的历史城镇和聚落的保护,都着眼于这些根本的、原生的体素,并不单提保护“风貌”。

3 白塔寺更新计划

3.1 白塔寺历史文化保护区概况

白塔寺历史文化保护区位于北京市西城区,总占地面积约为37 hm2,与“北京金融街”一衣带水——仅一街之隔,北面西直门商务区,西望阜成门商圈、三里河政务区,东临西单、西四商圈。白塔寺区域是一个为众商圈包围的留有丰富文化遗存的绿洲,社区生活安闲舒适。

白塔寺是一个可以追溯到元代的历史文化保护区,历经明清,其深厚的历史积淀和丰富文化气韵不言而喻。区内景点众多,著名的有妙应寺白塔、藏经阁、文学大师鲁迅的故居和博物馆、热闹的花鸟鱼虫市场、亦中亦西的民国时期的四合院等。近千年的古都文化在这里聚集,可谓是西城区的“文脉”。白塔寺区域历史悠久,但区内危房较多,缺乏市政设施建设,面临现代化的挑战。

3.2 白塔寺再生计划

2015 年,一群设计师发现了这个奇特的胡同街区,并在这里开始了一个名叫“白塔寺再生计划”的有趣尝试。

这个再生计划以白塔寺历史胡同街区为背景,主要目的是建筑改造,又结合了公众参与,用一种温和而有趣的方式,将新的生活理念和文化创新融入整个城市的更新计划之中,实现古老与现代的有机融合,让老街区在保有韵味的同时,焕发新的生机。可以说不单单局限在“风貌”的保护上,也考虑了它们本来的建筑物和其他构筑物以及它们之间的关系。2015—2017 年,它的主题分别为连接与共生、城市研习与共享未来、新邻里关系。2018 年是暖城行动,2019 年延续了2018年的主题,2020 年是共生与永续。从这些主题就能够看出,不仅仅是该片区内部的关系和片区与城市的关系,更是希望可以看到人与空间的关系。空间因为人而有了活力。

3.2.1 “微胡同”实验性改造

2015 年再生计划的成果是,白塔寺片区完成了共生院、四分院、盒院这三个“微胡同”的改造样本,它们的整体改造风格在延续北京传统四合院风貌、肌理的前提下,又通过采用创新的材料、现代的砌筑方式等措施,将现代生活的多样性引入到了传统胡同社区。“共生院”强调公共与私密、“混合院”主打混合功能(见图1)、“四分院”(见图2)则是对现代生活模式的应变[1]。

图1 混合院

图2 四分院

3.2.2 北京小院儿的重生

到目前为止,还不能单一的像推土机式拆除旧建筑,这样的拆除无异于破坏“体素”,我们也很难承受这种改造的代价。因此,对老城区的保护应该是逐步的,有机的,从小到大,由点到面。从单体院落的改造入手,逐步过渡到胡同等公共区域的革新,最后影响到整个白塔寺片区的公共市政设施水平的提升与完善。

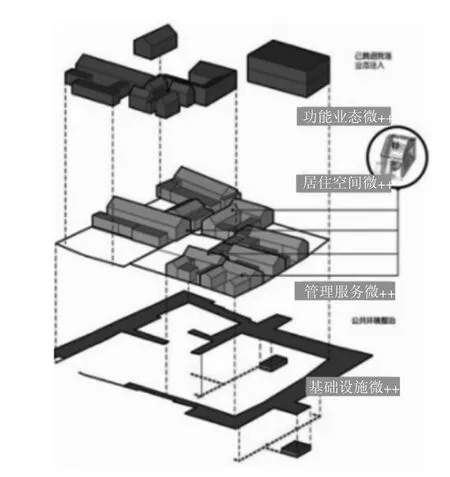

在2016 年城市研习与共享未来这一主题下,通过对一部分腾退的院落进行符合当今时代背景的改造,一是给未腾退的当地居民提供一种可以供居住和使用的灵活的新形式与想法(见图3),二是更新之后的小院儿有新的居民和文化机构进驻,活跃白塔寺片区[2]。

图3 未腾退院落的更新方式

3.3 与其他老城区的比较

相比于上海新天地、成都宽窄巷子、南京熙南里,在居民搬迁方面,白塔寺再生计划采用了自愿腾退的方式,而其他三者全都是整体搬迁。

在空间功能方面,原有居住功能在此计划中得以保留,部分加入了新功能,新旧共存,而其他三者皆是仅保留原有“风貌”,全部功能重置成商业,破坏了内在原本的“体素”,虽然保留了形式,味道却变了,商业化虽然能带来人气和关注度,但是历史的联系被削弱了。建筑最有效的语言是空间的寓意。建筑最原始的形态是“穴”,穴的最基本形态是为人们生活和集会提供“容纳”的处所。虽然容纳的概念相对简单,但当人们在处所中开始有所“行为”的时候,建筑就不只是场地,也不只是单一的存在,而早已成为“空间、时间与情感”并存的体系。所以,于本质上而言,建筑设计是在寻找人与空间的关系,在考虑空间的时候充分考虑人的需求——物质需求及精神需求。白塔寺历史胡同街区本是居住的功能,在新的时代环境下,将公共的需求融入,不是完全替代,这从一定程度上保护了老城区的“体素”。

在城市更新进程方面,其他三者均通过快速的施工,在短时间内复原建筑并投入使用,而白塔寺再生计划为渐进式,从2015 年至今,通过每年不同主题,对老城区进行部分实验性改造,并没有推倒重建,且在改造的时候让大众参与进来,通过展览、新媒体等方式与大众互动,这样的一个持续性的实验性改造,在不破坏原有“体素”的基础上,不失为一个好的更新方式[3]。

4 研究结论

老城区的更新改造是一件困难而有意义的事情,在保护历史遗迹和完善设施的同时,也促进了城市的发展。

第一,通过研究和创新规划,为城市化建设提供新的愿景和方法。历史保护区保护实际上是一个更高层次的旧城更新,因为大量的历史遗存掺杂其中,为确保完整地保护历史、发展城市,创新、合理的规划是必不可少的[4]。同时又要注意不同城区有不同的文化,避免照搬照抄。

第二,过去的诸多经验告诉我们,仅仅保存“风貌”是不可取的,而所谓的整体保护又是空洞的不可能真正实现的。在白塔寺街区的再生计划里,在“体素”上加以操作,在保留大部分原有居住功能的条件下,置入新功能。并且这个长期的渐进式再生计划,不仅仅局限在施工,它多样化的形式活化了老城与新人之间的关系,这样的实验性更新,得到的成果是

——这里的人们不会匆匆赶路,这里的房子都还是原来的样子,只不过现在这里的空气中多了一丝咖啡的香气,这里的居民里多了一些年轻的面孔。

——这片古老的街区正在用一种年轻的方式延续它的韵味,那么,作为游荡者的我们,不妨就用一杯咖啡,用一个虚度的下午时光,重新记住京城里的白塔红墙。