转型升级背景下科技产业园规划设计

——以合肥经开区智能科技园为例

2022-04-01胡小勃

胡小勃

(合肥经济技术开发区建设发展局,合肥 230000)

1 项目概况

1.1 项目背景

转型升级是开发园区的共性命题。合肥经开区作为国家级经济技术开发区,东部以工业文化为主,西部以商务文化为主,近年在“三创新、两提升”方面积极开展探索实践,并取得一定成效[1]。智能科技园位于经开区双湖(“南艳湖”与“翡翠湖”)科创园区节点,靠近明珠广场核心区,毗邻多所高等院校与科技研究平台,教育资源较为丰富,具备一定科研潜力(见图1)。场地融入中建国际总部等安徽自贸区合肥经开区块南艳湖周边科技平台,沿湖呈带状分布(见图2)。

图1 智能科技园区位节点图

图2 智能科技园周边科技平台分布图

1.2 发展现状

项目含总用地面积约为278 166.67 m2,总建筑面积为62 090.26 m2,地上建筑面积458 156.91 m2。园区地块整体呈梯状布局,北至繁华大道,南至观海路,东沿堤顶路,西沿宿松路。园区原有国轩厂房与人才公寓位于地块北面,以围墙限定其范围。建设总共分为7 期,其中1 期与4 期为科研用地,以研发办公楼为主;其余各期均为工业用地,以厂房为主。受限于原有厂房影响,现有规划1~4 期位于地块南侧,后期规划零散布局于园区空闲零碎用地,园区现有规划形态较为混乱,空间轴线秩序感较弱。

1.2.1 区位交通便利,周边景观资源丰富

高品质的园区环境与便利的交通条件是科技产业园入驻企业和引入人才的重要决策性因素。合肥智能科技园位于宿松路与繁华大道交口,交通便利,地块东侧沿京台高速紧邻中央公园与十五里河景观带[2]。此外,地块外环路作为园区现有主干道,承担园区内外主要的生产性与通勤性交通,同时疏导园区内外生活性人车流通,可结合城市景观带减少对整个园区的交通流线干扰;进而在园区整体环境塑造中可依托现有五十里河景观要素,构建园区乃至周边生态绿地网络,突出生态型园区优势。

1.2.2 自贸区域优势,整体融入产业研创

合肥经开区围绕合肥“五高地一示范”任务,加速实施“科技创新突破、产业创新集群、开放创新合作、城市创新治理”发展战略,力求开创区域“二次创业”转向“二次腾飞”新局面。同时,以明珠广场为核心,以翡翠湖、南艳湖为双节点,以繁华大道和锦绣大道双廊道,打造南区功能升级发展轴,构建创新要素集聚的“两湖科创圈”,以区域性自贸优势平台联动科技产业园。

2 园区发展面临的主要问题

2.1 定位不明,开发时序混乱

智能科技园基地临近合肥城南片区产城融合的区域副中心明珠广场,作为南艳湖科创圈节点,政府主导的开发模式使现有园区整体定位与周边大环境差异较大,缺少科技竞争力。园区内用地性质多样,时序混乱:其中1 期与4 期科研用地作为场地内重要的研发基地,受原有国轩厂房现有规模影响,占地范围较小,自身特色较弱,其余工业用地无统筹规划;现有北侧开发地块(5 期、7 期)与南侧开发地块(6 期)小规模零碎式开发,尚未确定用地性质与使用内容。

2.2 地块封闭,人员交互性弱

科技产业园区规划统筹衔接城市总规划中强制性规范内容。智能科技园园区由于内现有规划不统一,缺乏长久实施建设安排,片区内各地块相对独立位,此外各期建筑风格存在一定差异性。园区部分地块为强调不同期使用空间区域封闭性,立围墙分割,由入驻企业自行安排配套设施,导致边界空间错位。园区整体粗放利用导致园区现有企业间交互性弱,已建配套资源单一,企业使用与单一产业扩张导致非生产领域建设滞后。

2.3 业态单一,周边配套不全

集约化空间利用是科技产业园规划基本概念之一,其核心特征以集聚同类型功能产业,最大限度提升土地利用率,以加速产业发展[3]。智能科技园周边1 000 m 交通圈内基础配套设施以周边学校与居住区自给自足的小型商业点为主,服务辐射范围较小,业态相对单一,对产业园影响力度较弱。园区内现有办公、研发、产业配套服务功能组团分区较为混乱,类型尚不完善,居住及相关配套不足:原有国轩厂房配套公寓无法承载现有园区生活需求;园区在建配套主要设置于1 期,占园区总比10%。此外,2 期、3 期、5 期现均布置全产业型厂房。

2.4 交通割裂,园区绿地不足

智能科技产业园区域景观依托于东侧十五里河景观带,园区整体具有成为生态产业园潜力。园区现有南北向景观轴被京台高速路打断,景区割裂影响周边绿地。园区内用地高集合的产业用房一定程度上削弱了园区的生活使用需求与人才吸引力,并进一步影响园区内绿地布置范围。园区内现有公共绿地小面积散布于各附属生产用房,整体绿地率较低。

3 转型升级背景下园区规划策略

3.1 统筹规划,功能复合

科技产业园的业态选择与整体布局依托于所在城市的相关上位发展规划的性质定位,集中优势产业以迎合区域未来特定时期的发展。在满足工业生产的基础上,复合居住生活、商务研发、行政管理、生态休闲等功能,园区规划发展模式应强调时序性,由零散片段式开发向整体规划转变,有机统一多样化功能空间。基于面—线—点的时序性引导园区内大功能分区、中小产业聚集及少量复合的空间有机成长,确保园区未来“弹性”生长空间,进而强化产业园区科创功能平台同时兼容多种性质用地,契合城市宏观发展定位。

3.2 空间缝合,区域共享

科技产业园选址一般临近大学城或成片科技公司基地,地处城镇郊区等边缘“孤岛”地带,进而优化产业发展大方向,衔接交通枢纽,建设缓冲链接区以实现产业空间缝合。在此过程中践行“生态优先”战略,控制场地绿线与蓝线,因地制宜发挥水系、绿地等生态要素优势。根据生态宜居性和环境敏感性布置景观隔离带,构建园区整体生态安全格局,实现空间“软缝合”。基于可持续性发展考量,科技产业园区由生产基地逐步转向为产业社区,进而承担地方区域综合体职能。即项目前期由某设计机构进行统一规划布局,后期分地块由多家设计机构分别详细设计,使方案兼具关联性与区别性。

3.3 多元协同,结构耦合

就业与居住是科技产业园的基本职能,居住和就业耦合在于匹配就业与居住人群结构性,最终实现职住平衡。居住结构(包括消费结构)受制于就业结构与产业结构,三者相互匹配,融合当地科技与产业,发展地方经济。英国古典经济学家克拉克提出工业化后期就业容量是有效吸附劳动力第三产业的重要能力要求。因此,科技产业园区应适时培植就高业系数的生活性服务业和高附加值的生产性服务业。同时增加园区生活配套及产业配套比例,控制在总建筑面积的15%~25%。进而采用开放式7×24 h 运营管理体系,协调办公、生活、生产等多功能,最终实现产城融合。

3.4 环境提质,人文融合

伴随产业升级、通信更新、设施提升和使用者消费观念的变化,土地租赁、交通方式、劳动力成本等科技产业园传统理论中主要影响规划布局与产业发展的要素已不再是决定性要素。取而代之是建筑技术革新、生态环境提质、人才政策实施、行政绩效实现、人才资源供给及其地域文化特色等要素的影响力日趋增强。在科技产业园规划编制与系统实施的过程中,以生态环境、人文景观、科技基地和基础服务等关键性新兴要素的适度开发与互动运营,引导产业园向人文社区城转型,提升园区整体活力和服务能级。结合地块开发与绿地建设,创造使用人群、自然环境、产业生产和谐发展的园区环境。

4 转型升级背景下园区规划内容

4.1 明确定位,优化管理模式

合肥智能科技园现有定位为双湖科技圈集成电路、人工智能、软件、互联网、新能源汽车为主导产业的科创研发和总部基地,创造科技、智能、人性的一体化园区,推动先进技术应用层次实现跨越发展。开发时序性不仅体现在园区内片区建筑内容,而且包括优势管理模式的介入,以保持园区整体可持续发展。近期,合肥智能科技园重点增加生活性服务功能,以推动产业服务、市政设施乃至社区配套等公共服务设施建设;中期,大规模植入生产性服务功能并引入高端的生活性服务功能;远期,园区将打破“配套”概念,综合考虑整体片区沿宿松路及京台高速的城市形象面,设置塔楼位置,强化生态系统和文化景观的综合整治。

4.2 打破围墙,服务平台互联

合肥智能科技园应打破1 期周边围墙,统筹科技产业园区服务配套的基本性质和主导功能,依据服务半径分级布局,构建多体系和多等级的公共服务设施网络。通过科技平台链接多期分区与原有国轩厂房,并根据分区需求设置服务半径为150 m 的集中服务使用区,囊括体育设施、阅读交流等休闲空间,以消除割裂;进而结合共享平台,集中设置服务半径均为300 m 的产业使用区,包含居住、医疗、教育等生活服务性服务设施,保持使用,保持服务平台连续性,以体现新旧反差。

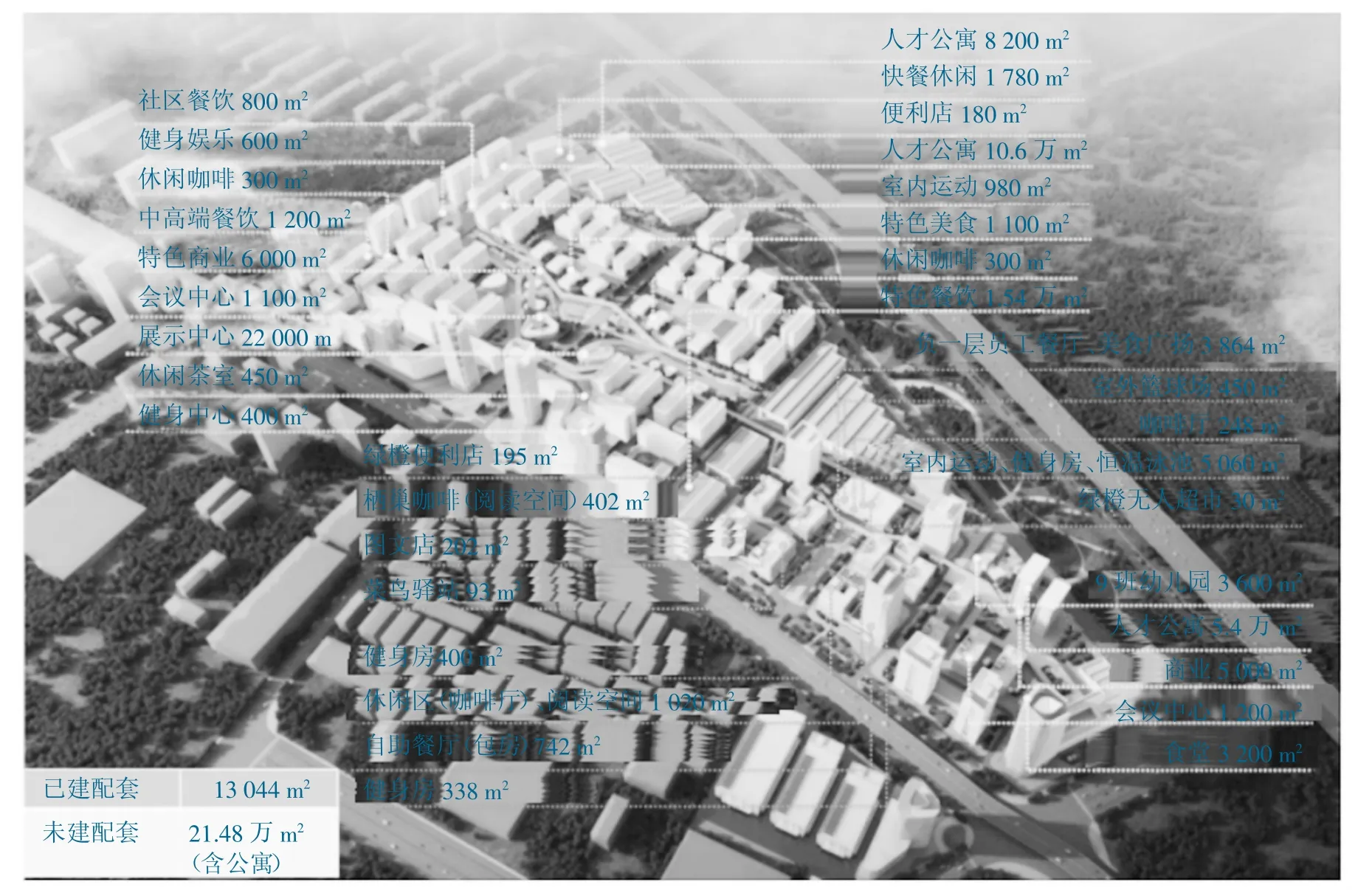

4.3 丰富业态,完善配套设施

园区现有配套设施已建配套建筑面积13 044 m2,未建配套建筑面积(包括公寓)2.148×105m2。包括科技园1 期项目,其在建配套14 470 m2,5 期待建配套17 390 m2,约占地上总建筑面积的18%。园区在创设期优先发展产业,配套工作人员居住,配置社区级公共服务设施;随后,向综合型产业园区转变,注重社区级乃至城区级设施配套。园区规划考虑在6 期东侧设置人才公寓及9 班幼儿园,同时设置会议中心、产业服务平台等产业配套,与1期、2期、3期、4期形成连续统一的整体。同时在整体片区范围内设置2 个距离约11.8 km 的居住片区,居住配套面积约1.006×105m2,约占总建筑面积的17%。北区结合7 期规划及现状公寓扩建,完善配套体系,并形成线性联系。园区规划配套设施图如图3 所示。

图3 经开区智能科技园区规划配套设施图

4.4 整体发展,营造“四生空间”

园区应坚持经济、社会、生态有机统一原则,进一步优化南艳湖节点科创生态、产业生态、生活生态、自然生态“四生”空间格局。考虑整合片区东侧紧邻十五里河景观带,重点打造十五里河沿岸景观,适当设置现代化的亭台、楼榭等适合人员停留和活动的场所。结合远期大连路的贯穿,对国轩园区进行改造升级,以一条南北向规划主轴重新整合园区规划架构,配套主要沿主轴两侧分部,形成一条具备实际功能的共享流线;进而以共享平台形成的中央景观轴为主,设置三大集中景观区,辐射临近办公人群。最后,整体设计与提升十五里河景观带,通过次轴线向宿松路及十五里河景观带渗透联系,打造多条景观次轴,形成良好景观渗透,并打造临水商业街区,提升片区品质:以南地块为例,其办公建筑与景观次廊相互联系。

5 结语

“十四五”规划期(2021—2025 年)期间,合肥经开区南区着力“一圈五区”空间布局,以高端产业、高品质生活为核心,推动产业和城区功能“双提升”,力求开创区域“二次创业”转向“二次腾飞”新局面。其中两湖科创圈是众多高技术服务业的技研发孵化区与技创新策源承载地。合肥经开区智能科技园作为其中重要的节点,基于既有规划层面上的现实问题从规划管理、科技平台、基础配套、生态环境等方面提出针对性策略,对园区自身与周边大环境未来发展有一定借鉴意义。