以新冠疫情为背景谈电气物联网实验平台建设

2022-03-30西安石油大学电子工程学院高炜欣宋久旭习德英

◇西安石油大学电子工程学院 高炜欣 王 征 宋 楠 宋久旭 习德英

本文探讨了电气专业物联网实验平台建设的必要性与主要内容,建立了平台建设的具体框架,为转变实验教学思想提出了新的思路。

新冠肺炎疫情,是我国建国以来影响范围极广、防控难度极大的公共卫生事件。新冠疫情背景下,在线教育被寄予了巨大期望。为贯彻落实教育部、教育厅关于新冠肺炎疫情防控期间网上教学的指导意见和学校对延期开学期间本专科网络教学工作的具体要求,确保在高质量做好疫情防控的同时有效开展教育教学工作,学校电气专业积极开展了网络教学的研究与实践。通过网上教学在一定程度上能够解决学生无法到校学习的难题,这具有重要的积极意义。此次疫情背景下,开展网课也是在此基础上的一次全新尝试,是教育教学创新的一次实践。然而就是通过这次教学创新的实践,让学校电气专业认识到了实践教学与远程教学的矛盾,于是物联网实验平台的建设成为一个重要的思考。

1 物联网实验教学平台概述

物联网是让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络[1],是基于互联网的一种拓展。它通过约定的协议,对用户端进行延伸与扩展。通过把能行使独立功能的物体与互联网相连,从更大的维度收集数据,不仅增加了收集的数据量,而且极大地增加了收集数据的数据类型。在此基础上,利用云计算、大数据与人工智能技术对收集的数据信息进进行处理、分析和挖掘,从而快速准确地对物理世界进行管控[2]。物联网技术极大地推动了产品及服务创新,开启了全新的商业模式,加速了行业变革[3]。

研究人员已经对物联网的应用和相应平台开发做了大量研究。例如,Mazhelis等认为物联网在包括射频识别、机—机交流、普适计算等领域有着广泛的应用范围[4];一些学者分析了安全性、隐私、大数据和互操作性等因素在物联网技术发展中所面临的挑战[5];Kumar在评价IBM平台基础上,比较了现有的多种基于云的物联网开发平台后发现,所有平台都能提供物联网的基本功能,但基于IBM的物联网平台在集成运行时间和开发友好性方面显示了其独特优势[6]。

2 物联网实验平台建设分析

2.1 专业概况

学校电气工程及其自动化专业成立于1996年1月,目前开设近二十门专业课及专业基础课。该专业以其独有的特色为石油系统及地方培养了急需的电力人才,近几年毕业生就业率一直保持在98%以上,被石油天然气集团公司指定为电力系统技术人才培养和培训基地。该专业以面向石油系统、发电工程、供用电工程和电力系统自动化为其专业教学和研究方向,专业涉及电力系统、电气系统、电气设备、用户用电管理等多个方面。具体教学和科研方向如下:①电力系统自动化;②电力系统优化运行;③需求方用电管理技术;④现代电力设备在线检测。

2.2 平台建设的必要性

目前面向本科教学的电力实验教学内容、方式和手段落后于现场技术,滞后于现代电力供应和使用。原因是实验室的建设单一,即按照专业条块建设实验室,例如:远动、继电保护、电力系统分析计算、动模等实验室,都是针对专业的某一方面而对学生进行技能训练,相互之间很少联系,致使学生对电力供应和电力使用缺乏整体的感性认识和基本训练。而基于物联网的新型实验平台提供了新的出路。

建设的新实验平台,充分考虑现场生产实际的状况,在一个实验室学生能对电力供应和电力应用的全过程进行实验,通过实验学生能够直观的掌握电力生产和电力的应用过程。学生能够通过直观的方式,对现代电力的传输、配送的全过程有一个直观的认识,能够对电力生产自动化手段有全新的认识,便于学生对所学的知识进行系统的总结归纳。实验室能对用户的负荷特性和特征进行实验,通过用户负荷仿真系统,使学生对用户的用电特性、电能质量有一个直观的认识,也使学生牢固树立高效用电的概念。目前的教学由于实验环境的制约,存在教学和实际生产现场脱节的现象,实验室的建设将能改变这一现行,更好的满足社会的要求。

特别是像新冠疫情这种突发状况,实践教学与网课的矛盾,在物联网平台建设下会大大得到缓解。这种崭新的实践教学形式,能极大弥补专业教学中的不确定性,同时在正常建设情况下,该平台也容易向社会开放,在社会培训、远程考试等方面发挥积极作用。

3 物联网实验平台建设的目标

联网实验教学平台的目标以技术进步推动实验手段变革,主要包括课程实验、竞赛设计、科研开发、创新项目等四个方面。最重要的是:①实验手段变革倒逼实验理论创新—实验考核机制。以物联网为基础的远程实验虽然可以解决实验室面积及开放时间限制的问题,但采用何种考核机制可以有效调动学生的积极性,同时保障实验教学的质量是本研究要重点解决的内容。②实验理论创新促进实验内容改进—实验设置体系。现有的实验项目安排多基于传统的实验模式,课程实验界限分明,内容融合度低。在物联网环境下,如何改造现有实验项目,在实践教学中体现出“新兴”、“新型”和“新生”,形成物联网环境下电气工程专业实验设置体系,是本项目要解决的另一重要问题。

4 物联网实验平台建设的内容

物联网实验教学平台的基本功能是开展课程实验,与课堂教学相配合,提升教学质量。使电气工程及其自动化专业的学生能深入理解课堂学习内容,扩充物联网基础知识、增强实际动手能力,并将物联网的概念迁入电气专业。通过物联网实验平台,进一步为学生参与基于物联网的各类竞赛提供锻炼的平台。通过调动学生的学习兴趣,培养学生的自主学习能力、动手能力,并进一步提高学生的创新意识。从科学研究的角度来说,物联网实验平台应是一个模块化的、具有可扩展性的平台。它应能配合电气工程专业课题的研究,可以在一定程度上成为科研项目的初始研发平台,协助电气工程专业技术人员取得关键技术突破。最后,学生可以借助物联网技术对本专业的技术发展产生自己的创意。从这个角度来说,物联网平台也应该成为学生创意开发的基础平台,帮助学生积累开发实践项目的经验,从而为培育物联网技术方面的创新成果奠定基础。

相对于传统的工科人才,未来产业和经济发展需要实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型“新工科”人才。“新”的意思就是新兴、新型和新生。“新兴”是指面向未来新技术和新产业发展的学科,虽然由非工科门类拓展而来的,但与传统工科门类有本质的区别。“新型”是通过转型、改造和升级提对传统的学科。“新生”则其他学科与传统工科的交叉融合。物联网、人工智能的发展对电气工程专业具有重大影响。电气工程实验平台及相应实验体系需要以新工科的思维,借助物联网技术进行改革,以改变传统电气工程实验教学内容、方式和手段落后于现场技术,滞后于现代电力供应和使用的情况。现有实验平台及实验模式已不能满足新工科背景下人才培养需求,其原因是传统实验室建设单一,且受到场地及时间的限制,使得学生对电力供应和电力使用缺乏整体的感性认识和训练。本项目研究通过良好的通信技术,网络技术扩大实验室的开放度,突破现有实验室空间及开放时间的限制,探索建设全天候的电力系统综合实验平台的理论及方法,并研究相应的实验课程体系。解决的主要问题如下所示。

(1)在物联网环境下电气工程实验室的构架及实验计划安排。

(2)融入新工科理念的,基于物联网环境的电气工程实验设置和培养方案。

(3)远程实验和现场实验的课时分配及实验的考核方法。

5 物联网实验平台建设的具体框架

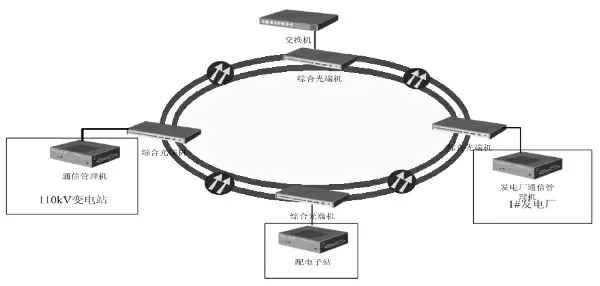

具体的平台建设思路如下:以基于双光环网的通信架构为依托(如图1所示),实现发、输、变、配现场设备和调度中心的通信,使学生可以通过远程的方法进行实际真实验,在接触技术前沿的基础上直观地掌握电力生产、电力应用、现代电力的传输和配送的全过程,也让学生对电力生产的自动化手段有全新认识,便于学生对所学的知识进行系统的总结归纳。

图1 平台架构

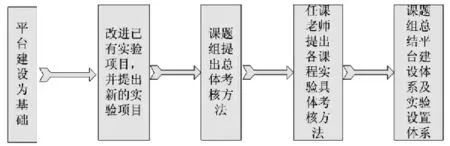

在此实验平台建设基础上,由专业课老师提出新的基于新工科思维的实验项目并改进已有实验项目。教研室根据各个实验项目的具体情况,提出总的实验考核原则。专业课老师根据实验考核原则,提出具体各个课程的实验考核方法。最后课题组根据实验考核原则及具体的考核方法形成物联网环境下电气工程实验教学体系。整体思路如图2所示。

图2 平台建设整体思路示意图

以技术手段推进实验平台建设,通过基于物联网的电气工程实验平台建设倒逼实验理论改革,以实验理论改革促进实验内容更新。以基于物联网的电气工程实验平台为抓手,将新工科理念融入实验平台建设及实验安排中。通过实践,形成新工科理念下基于物联网的电气工程实验平台建设理论体系和实验课程设置的理论体系。

6 结束语

物联网教学平台首先要满足高校教学的第一需求,所以平台不只是简单的硬件堆砌,要求所有硬件驱动畅通的前提下,建立丰富的可满足学校教学的实验体系。电气工程及其自动化专业学生人数多,就业率高,实验平台可以使尽可能多的学生和企业受益。实验平台的建设,可使我校电气工程及其自动化专业实验室的实验设备和实验内容得到根本改善,对本科教学效果的提高和综合素质的培养将起到极大的促进作用,可以全面提高电气工程及其自动化专业实验室的实验水平。该平台的建设,将会极大提高本专业实践教学的韧性,在面对新冠疫情等突发情况时能产生良好的教学效果。

该平台的建设对于转变实验教学思想,优化学科结构,改善实验条件,提高专业实验教学水平,增强我校服务于陕西地方以及西部油气田的经济建设和社会发展的能力将有着重要的现实意义。