前循环近端动脉闭塞性卒中取栓治疗预后的相关因素研究

2022-03-30余雪基张树山郭钊云邓小勇

余雪基,张树山,郭钊云,邓小勇,邱 涛

1.自贡市第一人民医院神经内科(自贡 643000);2.川北医学院附属医院神经内科(南充 637000)

急性缺血性卒中(acute ischemic stroke,AIS)是世界范围内导致患者死亡和残疾的主要原因之一,在中国人群中已然成为最主要的死亡原因[1-2]。对于前循环近端动脉闭塞引起的AIS 患者,临床研究发现在溶栓时间窗内仅25%的患者使用重组纤溶酶原激活物静脉溶栓后预后良好[3],而随机对照试验发现血管内治疗可显著改善前循环近端动脉闭塞性卒中患者术后3个月预后并降低死亡率[4]。然而临床观察性研究却发现AIS 患者接受支架取栓治疗术后3 个月预后并不优于未接受取栓治疗患者[5],且不同中心呈现的预后良好率差异较大。为此,本研究回顾性分析影响血管内治疗前循环近端动脉闭塞性卒中患者预后的相关因素,以寻求改善AIS患者的预后。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究纳入2018 年6 月至2019 年12 月就诊于自贡市第一人民医院卒中中心并接受血管内治疗的前循环近端动脉闭塞性AIS 患者。纳入标准:①AIS 诊断符合2018 年《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》制定的AIS诊断标准[6];②前循环近端动脉(颈内动脉或大脑中动脉M1段)闭塞;③患者卒中发病时间在6 h 内;④计算机断层扫描灌注成像(computed tomography perfu⁃sion,CTP)结果显示低灌注区与梗死核心区不相匹配(以平均通过时间、达峰时间下降区域定义为低灌注区,以相对脑血流量<30%定义为梗死核心区[7])。

排除标准:①术前改良Rankin量表评分(modified rankin scale,mRS)≥2 分;②术前计算机断层平扫(computed tomography,CT)显示大面积脑梗死(梗死体积>1/3 大脑中动脉区域或梗死体积≥70mL);③严重的器官功能衰竭、恶性肿瘤、妊娠状态;④术后3 个月失访。

本研究患者均知情同意,并经自贡市第一人民医院伦理委员会批准。

1.2 资料收集方法

所有AIS 患者均登记年龄、性别等人口学资料及术前NIHSS评分、取栓次数、症状发作至动脉穿刺刺时间(symptom onset to puncture time,OTP)、穿刺至再灌注时间(puncture to recanalization time,PTR)、症状发作至再灌注时间(symptom onset to recanalization time,OTR)等临床资料;术后闭塞责任血管开通情况采用脑梗死溶栓试验(thrombolysis in cerebral infarction,TICI)分级评估;将TICI=2b/3 定义为血运重建[8];术毕复查颅脑CT以评估再灌注脑组织区域高密度改变(postint⁃erventional cerebral hyperdensities,PCHDs)。

1.3 临床评估及结局

术后3 个月采用标准化电话询问评估所有AIS 患者的功能预后,将mRS 评分≤2 分定义为预后良好,mRS评分>2 分定义为预后不良。

1.4 统计学分析

使用SPSS 25.0 进行统计分析。计量资料用均数±标准差()表示,两个样本均数比较采用t 检验;计数资料比较采用χ2检验,预后的多因素分析采用Logis⁃tic回归分析,P <0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 单因素分析

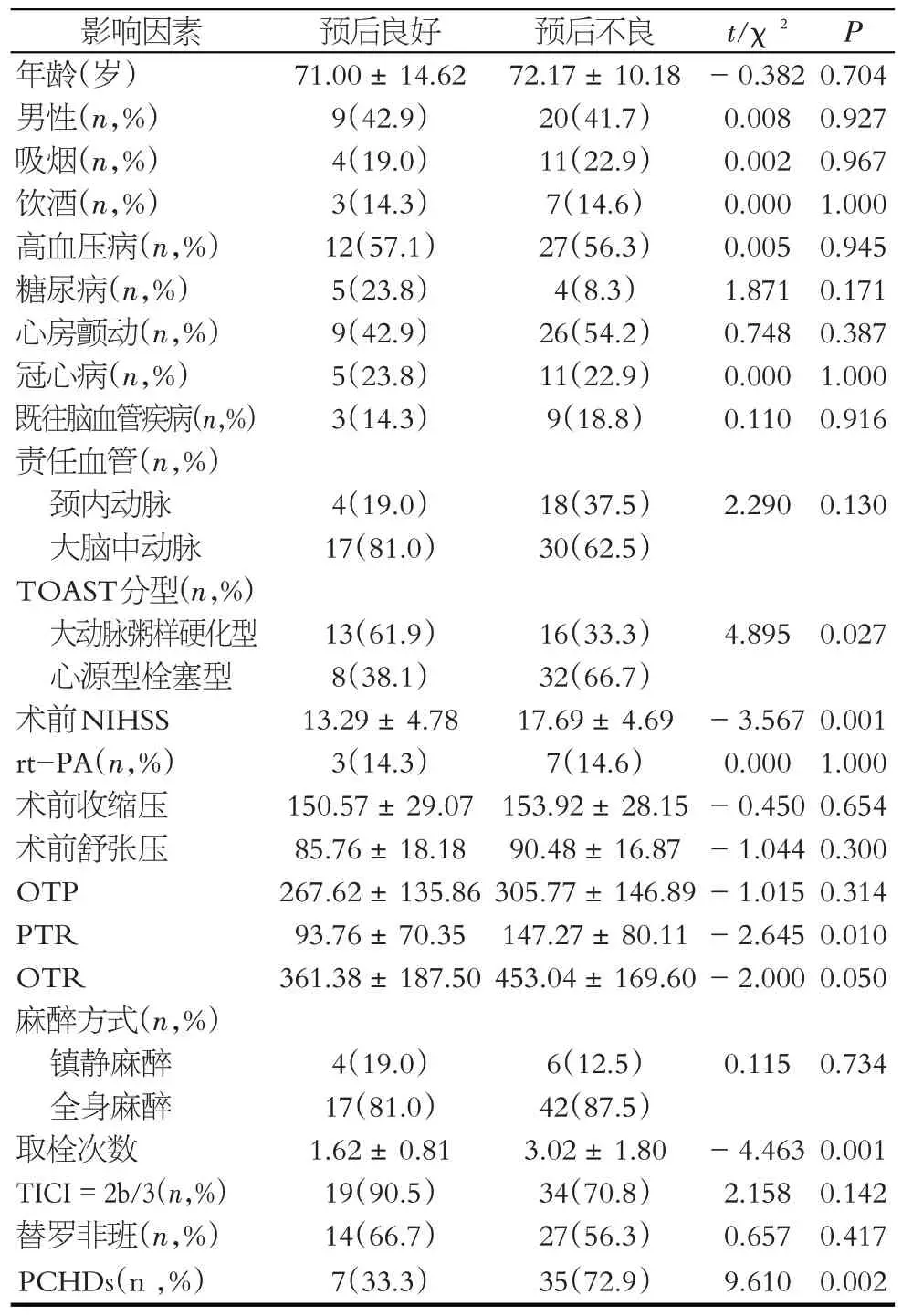

本研究共纳入符合标准并接受血管内治疗的前循环近端血管闭塞性卒中患者共69例,其人口学及临床特征与AIS患者预后的单因素分析结果详见表1。术后3 个月21 例(30.4%)AIS 患者预后良好,48 例(69.6%)患者预后不良。单因素分析发现预后良好组心源性栓塞型AIS患者比例明显低于预后不良组(P=0.027);预后良好组AIS患者术前NIHSS评分显著低于预后不良组(P=0.001);预后良好组AIS患者取栓次数显著少于预后预后不良组(P=0.001);预后不良组PTR 时间较预后良好组明显延长(P=0.010);预后不良组的PCHDs的比例明显高于预后良好组(P=0.002)。AIS患者的年龄、性别、术前溶栓、术前收缩压、术前舒张压、麻醉方式、OTR 时间、术后再灌注的比例、替罗非班使用等在两组患者之间差异无统计学意义(P >0.05)。

表1 血管内治疗AIS患者预后的单因素分析Table 1 Univariate analysis of the prognosis of patients with AIS treated with endovascular therapy

2.2 多因素分析

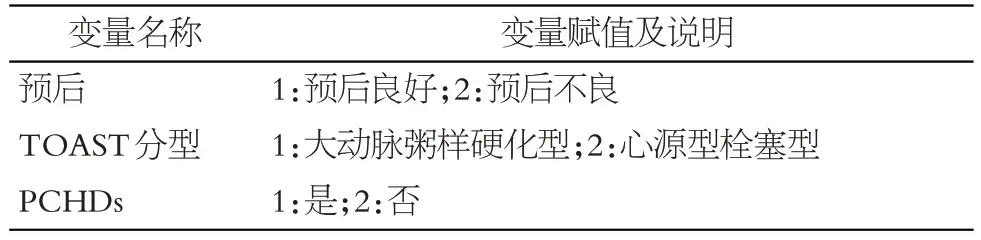

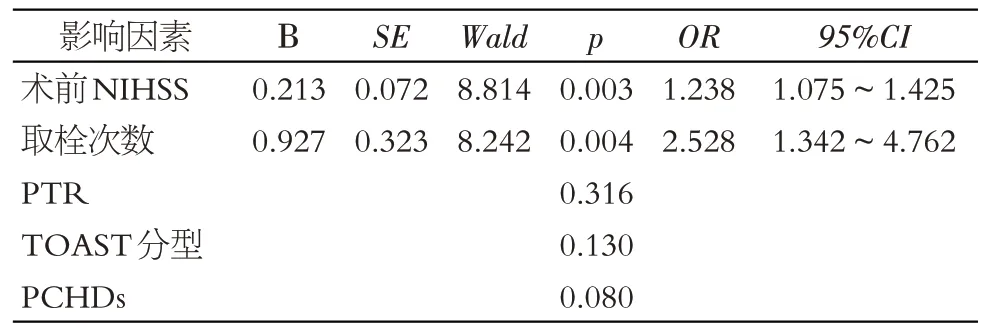

以预后为因变量,单因素分析有意义的TOAST 分型、术前NIHSS 评分、取栓次数、PTR 时间、PCHDs 为自变量,赋值见表2,进行Logistic 回归分析,结果显示:术前NIHSS 评分和取栓次数是术后3 个月预后不良的危险因素,见表3。

表2 变量赋值表Table 2 Variable assignment table

表3 血管内治疗AIS患者预后的Logistic回归分析Table 3 Logistic regression analysis of the prognosis of patients with AIS treated with endovascular therapy

3 讨论

目前临床上最常使用NIHSS 评分评估AIS 患者神经功能缺损严重程度,术前神经功能缺损是AIS 患者预后预测的重要影响因素[9]。术前NIHSS评分高与预后不良有关,与同一时期进行的基于全国真实世界的An⁃gel-ACT 结论一致,该研究表明术前NIHSS 评分越高,术后3 个月mRS得分越高[10]。其原因可能与术前NIHSS评分高患者通过血管内治疗实现血运重建的比例较低有关[11]。本研究发现TICI ≠2b/3 级患者术前NIHSS 评分略高于TICI=2b/3 级患者,前循环近端动脉闭塞性卒中患者再灌注程度不佳可显著增加预后不良风险[12]。此外,术前NIHSS评分高提示患者其侧支循环较差,而侧支循环是决定梗死核心区与低灌注区体积的关键因素,较差的侧支循环与较大梗死核心区和较小CT低灌注区相关;对于侧支循环较差的患者,治疗获益似乎较少,甚至不能获益[13]。研究中我们并未评估梗死核心区、低灌注区体积及侧支循环评分,这是本研究的不足之处。

大量研究发现与多次血管内治疗重建血运的AIS患者相比,单次血管内治疗实现再灌注的AIS 患者术后90 d 预后更好[14-16];然而,在责任血管不能迅速重建血运的情况下,取栓尝试次数目前尚有一定争议。SEK⁃ER等[17]发现取栓操作在2次以内实现责任血管血运重建的患者最有可能获得良好预后;HAO 和LINFANTE均发现实现血运重建的最佳取栓次数是3 次以内,超过3 次的取栓操作患者预后不良的概率显著增加[5,18]。GARCÍA等研究发现取栓尝试超过3次而实现TICI=3级再灌注的患者,其预后有下降趋势;第4次取栓尝试后实现血运重建患者较未实现血运重建患者仍可部分改善其预后,进一步增加取栓次数并不能有效改善其预后[15]。本研究发现取栓次数增加与预后不良有关,其可能原因如下:①多次取栓尝试可能延误再灌注时间,随着时间的延长最终实现再灌注率越低,及时的再灌注治疗是AIS患者超急性期治疗成功的关键[19-20];我们的时间延误较其他中心有所增加(425 min vs 404 min)[10],这是本中心AIS患者总体预后欠佳的部分原因。此外,当颅内大血管闭塞时,侧支循环开放可能使闭塞血管远端血流逆向,长时间再灌注尝试使局部血管阻力增加引起侧支循环的灌注不足而出现半暗带内的梗死进展[21]。②多次取栓尝试导致症状性颅内出血的概率显著增加,其术后3 个月预后良好的概率明显降低[5],其可能的机制是支架取栓过程会导致血管内皮细胞损伤,而反复多次的支架通过会出现上述病理损害的累加效益,进而发生症状性颅内出血。③多次取栓尝试增加血脑屏障破坏的可能,而血脑屏障的破坏增加了不良预后的风险[16,22]。既往研究发现术后PCHDs 现象不同程度的反映了再灌注后血脑屏障的破坏[22],本研究结果发现预后不良组的PCHDs 比例显著高于预后良好组(35/48 vs 7/21,P=0.002),间接支持了上述观点。因此,2次或3次取栓尝试的分界点用来衡量再灌注的可能性和再灌注时间之间利弊似乎是合理的;在再灌注预期收益不大的情况下,可以考虑终止手术以避免因血管内治疗次数增加可能导致的并发症及预后不良结局。

此外,Angel-ACT 研究对于前循环卒中的亚组分析结果显示年龄小、PTR ≤90 min、术毕时TICI=2b/3级、局部麻醉与预后良好相关[10]。随着影像学的发展,血管内治疗适应证由之前的时间窗(症状发作后6 h内)过度至组织窗(症状发作后长达24 h内),部分精心挑选的患者由此获益,但及时成功的再灌注仍是最有效的治疗方法[23]。而年轻患者更易实现再灌注及首次再灌注成功[20]。有研究[24]同样认为PTR的延长会导致预后不良几率增加,尤其在年轻患者(<75岁)中明显。在本研究中,单因素结果显示PTR 时间延长与预后不良相关,但多因素分析中PTR 时间延长并不是预后不良的危险因素,可能因本研究为回顾性小样本研究有关。局部麻醉可能会缩短再灌注时间,降低血压或血流动力学损害的风险,并且方便神经系统状态监测,以致其预后更好[25]。与Angel-ACT研究相比较,本中心较少采用局部麻醉(14.5%vs 64%)且PTR 时间较长(130 min vs 83 min)、单次血管内治疗实现再灌注比例小(34.8%vs 46%)、术毕时TICI=2b/3级比例小(76.8%vs 88%),上述因素或许可以解释本中心前循环近端动脉闭塞性卒中患者总体预后差于全国多中心的患者。

4 结论

血管内治疗前循环近端动脉闭塞性卒中患者预后不良与较高的术前NYHSS评分及取栓次数增加相关,因此对术前NIHSS评分高的前循环近端动脉闭塞所致的AIS 患者选择血管内治疗时需谨慎;血管内治疗过程中优先选择局部麻醉;经过2~3次取栓尝试后仍未实现再灌注的AIS 患者在充分评估后可考虑终止手术,取栓次数的增加并不会显著增加有效开通患者比例,因此,不应过分追求责任血管的再灌注;最重要的是争分夺秒地缩短恢复再灌注前的时间延误。

(利益冲突:无)