顾颉刚日记中的北京观影空间

2022-03-29张一玮

张一玮

(中国传媒大学 人文学院,北京 100024)

顾颉刚(1893—1980年)是中国现代著名的历史学家,曾在古代史研究、文学研究和民俗研究等领域中做出过具有开创性的学术贡献。顾颉刚撰写的私人日记跨越了1921年至1980年之间60年的时间,是记录其思想、生活经历并以此审视宏观历史变迁的重要参考文献,兼具史料性、思想性和文学性。倘若单以电影史料研究的角度审视,这些日记中包含了大量的观影活动记述,是研究和把握不同时期中国电影放映史和电影文化状况的一手资料。目前,顾颉刚日记共有两个公开出版的版本,其一由台湾联经出版公司于2007年出版,其二由中华书局于2011年出版。本文尝试从联经版顾颉刚日记中有关大华电影院的16篇文本和儿童电影院的5篇文本着眼,对两处电影院在20世纪50年代后期至1966年之间的电影放映情况、映出片目、个体观影感受进行分析与文化解读,以此审视新中国成立后围绕北京影院放映活动而形成的知识分子的“电影媒介生活”及其文化体验。

一、日记中的观影空间类型及两处代表影院的观影概况

从文体特征来看,私人日记是由个体依照时间顺序逐日书写的纪实性文体,内容可包括日常生活事件、重大社会事件以及个人感悟和思考。它既有别于公务人员撰写工作情况备查的“工作日记”,也有别于现当代作家创作的“日记体小说”,其纪实性与非公开性紧密结合在一起,形成作者个人写作、阅读并留存的私人档案文献。对于现代知识分子而言,私人日记也可视为一种“个人编年体史书”,且具有社会史、思想史、日常生活史等多方面的特殊价值。顾颉刚的日记承袭了传统文人日记中常见的“直录其事”的书写策略,发挥了日记作为记事簿、备忘录、记账本、旅行记录等方面的潜能。顾颉刚1954年从上海调动到北京工作后撰写的日记,记录了他担任中国科学院历史研究所一级研究员的学术活动、政治活动和日常生活,以他的在京常住住址(东城区干面胡同61号)为中心进行了对其北京生活的日常化叙述。而北京电影放映空间中的电影放映实践,以及顾颉刚通过私人电视观看电影的经历,是日记中一个重要的媒介文化主题。他的观影活动不仅是日常生活中的娱乐休闲形式,而且在一定程度上将学术活动、政治活动和日常生活中的个体经验融合起来,以私人史料的面貌呈现出新中国电影放映与中国电影工业及当时北京社会文化之间的重要关联。兼之顾颉刚的住址临近当时作为北京商业中心地区的王府井,与东单和东四等城市次级商业区域之间也处在步行距离之内,因而日记中有关观影活动的叙述又往往与其他消费活动发生较密切的关系,形成研究“十七年”时期北京社会的参考资料。顾颉刚日记所记录的“十七年”时期观影活动,相对于茅盾、蔡楚生、竺可桢、潘光旦、田汉、杨沫等人的北京观影日记,具有数量、频次和信息量方面的优势。

顾颉刚日记中涉及的北京城市电影放映地点,可按照其与住处的距离分为以下几类:第一,坐落在东城区顾颉刚住所附近,可步行前往的观影场所,主要包括日记中提及的东城区的几处放映地点(红星电影院、大华电影院、儿童电影院、蟾宫电影院等);第二,可乘坐交通工具抵达的其他城区放映地点,主要包括位于西城区的政协礼堂、文联礼堂等处,以及位于南城的大观楼影院和中华电影院;第三,当时位于北京郊区的观影地点,系出于学习、度假、治疗、休养等目的而在郊区观看影片的地点 (如香山疗养院、西山八大处等地),日记中涉及在此类地点观看电影的个案数量不多。作为顾颉刚休闲生活之一部分的个人及家庭观影活动,主要发生第一类地点中的大华电影院、红星电影院、儿童电影院。其中,大华电影院与儿童电影院以放映故事影片为主,有别于放映纪录片为主的红星电影院。此外,这两家影院作为固定的电影放映空间的历史较长,对于研究北京电影放映空间的历史变迁也具有特殊价值。

在北京电影院的发展历程中,大华电影院和儿童电影院分别有独特的发展史。大华电影院位于东单北大街,原系租用基督教女青年会堂,于1927年开始商业电影放映。1930年改名为 “光陆有声电影院”,1935年迁入东单北大街现址,1938年更名为光陆剧场,1945年更名为大华电影院,1950年成为第一批国营的电影院[1]717。儿童电影院前身为1907年由犹太商人开办的“平安电影公司”,为北京市最早的商业电影院之一。1911年转给在天津经营电影公司的英籍印度人巴厘(Abdul Bari)经营,1927年加入罗明佑组建的“华北电影公司”[2],影院曾于1940年更名为“罗马电影院”,1941年失火烧毁,1945年重建后又重新定名为“平安电影院”。1949年后经历公私合营,于1957年1月改为主要放映儿童电影的影院[1]717。以上是这两处历史悠久的电影院在20世纪50年代之前的空间变迁史线索。而顾颉刚日记提供的有关这两间影院的观影记录与感受,则描绘出20世纪50年代中期以后具体发生在影院空间中的放映史线索。

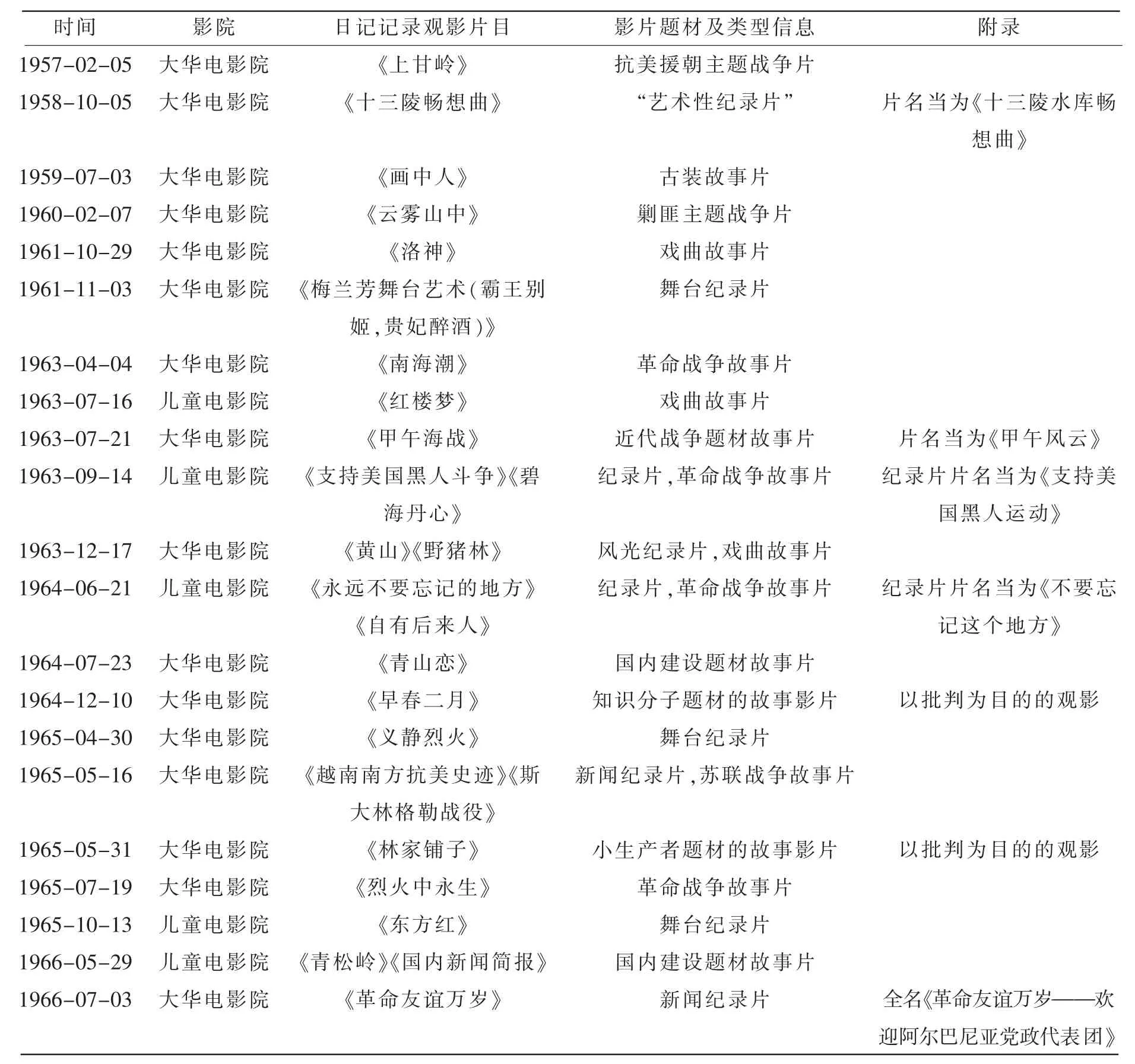

日记显示,顾颉刚到大华观看的影片多数为国产影片,其中又以故事影片为主。1957年至1966年之间有关在大华影院观看影片的日记中,明确记录了16次观影活动,被明确记录片名的电影18部。日记中的儿童影院观影经历集中于60年代中前期,共有5次,涉及明确记录片名的影片8部。

顾颉刚在这两座电影院共观影21次,总计观看普通故事片13部,戏曲故事片3部,纪录片10部,见表1。上述影片中的普通故事片包括《斯大林格勒战役》(1949)、《上甘岭》(1956)、《画中人》(1958)、《云雾山中》(1959)、《林家铺子》(1959)、《南海潮》(1962)、《甲午风云》(1962)、《青山恋》(1964)、《早春二月》(1963)、《碧海丹心》(1963)、《自有后来人》(1963)、《烈火中永生》(1965),戏曲故事片为《洛神》(1955)、《野猪林》(1962)、《红楼梦》(1962)。 从题材类型上看,以上的故事影片包含了中国“十七年”时期的几个具有代表性的影片类型——革命战争题材影片、历史题材影片、知识分子影片、戏曲影片。由这些影片构成的观影清单中,《斯大林格勒战役》是唯一的苏联影片。在中苏关系走向破裂的60年代,观众在北京城市影院中依然可以观赏到苏联影片,但50年代那种“以观看苏联电影为时尚”的情况已然一去不返了。

表1 顾颉刚日记在大华影院和儿童影院观看影片情况(1957—1966)

纪录片片目中,国产纪录片《梅兰芳舞台艺术》(1955)、《东方红》(1965)和越南影片《义静烈火》(1964)属于舞台纪录片,《黄山》是风光纪录片,《支持美国黑人运动》(1963)、《越南南方抗美史迹》(1965)、《革命友谊万岁》(1966)和《国内新闻简报》均属于新闻纪录片,《不要忘记这个地方》(1964)是中国革命史主题的纪录片①。《十三陵水库畅想曲》(1958)属于“大跃进”年代诞生的、语境和叙事方面均具有特殊性的“艺术性纪录片”[3]。

以上被日记记录的观影片单,形成了四方面的重要信息:其一,在特定影院中进行的影片放映活动,以历时性的面貌展示了新中国电影工业在制片、译制、发行等领域中取得的成就;其二,影片放映清单记录了特定历史时期北京电影院公映的影片类型、题材等方面的信息,其分布状况部分地透露出主导性意识形态、审美趣味等方面的走向;其三,以新闻纪录片为代表的影片呈现了特定时期国内外发生的新闻事件和意识形态趋向,在政治、经济、军事、外交、历史、艺术等领域完成了有关中国主流态度的叙述;其四,由于这些观影活动大部分由日记作者及家人自行购票观看,它还可作为理解知识分子个体观影趣味和偏好的参照。

二、日记中观影活动的仪式性及其文化意义

如同博物馆、展览馆、纪念馆等城市空间那样,电影院为文化消费与接受活动的实践提供了可能性,具体呈现为一系列具有仪式性的过程:其一,观影人从住所赶赴影院,提前购票或现场购票后,在影票对应的场次入场观影;其二,观影人从电影院大厅至放映厅的身体移动过程,因应着影院建筑的物质形态与空间形式对电影放映过程的规定性;其三,影片放映前后关闭和开启灯光的过程,连同电影放映机投射电影影像的整个过程,构成了仪式性过程的核心环节;其四,出于特定现实目的而被安排放映的影片(如出于纪念目的或批判目的),在放映中将其意义框架传送给观众并引起观众观影反应的过程。大华电影院和儿童电影院,即是顾颉刚日记中反复发生“日常观影仪式”的代表性空间。

从两座影院中影院单次映出时的排片情况来看,单片放映占据了多数(16次),故事影片与短纪录片的组合联映是少数情况(5次)。日记记载的单片放映活动中,既包括以文化消费和审美娱乐为主要目的的情况,也有出于节庆、纪念或批判目的而排映的个案。这些目的与电影放映的仪式性密切结合在一起,都被纳入了主流意识形态主导下的社会教育框架。如大型歌舞史诗电影《东方红》的放映活动,以新制作完成的影片在具体的影院空间中展示了 “庆祝中华人民共和国成立十五周年”的文化价值。《洛神》和《梅兰芳舞台艺术》的放映,系以50年代中期出品的影片与梅兰芳逝世这一文化界重大事件相结合而实现其仪式价值。而“批判电影”的放映是以影片的特定阐释为先导,以此实现文化批判和意识形态规训的目的。如1964年12月10日上午10点,顾颉刚与妻子到大华电影院观看了谢铁骊导演的影片《早春二月》[4]176-177。1965年5月31日,顾颉刚与妻子到大华电影院观看了影片《林家铺子》[4]280。这两部影片当时是作为“批判影片”而排映的。在“十七年”时期知识分子观众的观影记录中,这种情况并非孤例。同样居住在北京的气象学家竺可桢在1965年6月17日的日记中记录了观看影片《林家铺子》的经历,观影地点是政协礼堂:“晚七点至政协看茅盾写小说、夏衍改编为影戏的《林家铺子》,述1931年上海附近浙江小镇上一家商店老板事,形容那时社会商人和资产阶级之恶劣。但是看了以后,觉到是大鱼吃小鱼,小鱼虽坏,但也被吃,因此反有同情于小鱼的思想,所以近已受批评。”[5]483这些观影经历表明了“批判影片”与当时国家意识形态机制运作之间的密切关系。顾颉刚日记中并未详述的情况是,此类“批判影片”多数并不像纪念放映那样面向所有市民,而是以赠票的方式限制观影范围。日记记录下的观影经历代表了电影和观影活动如何成为具有政治性的日常生活实践,并与特定的观众群尤其是知识分子观众的自我意识发生关联,从而桥接他们的历史观、价值观和文化身份。

两部影片联映的情况虽然占少数,但却代表了当时影院放映形式和意义生成的多重可能性。一般而言,电影放映活动的意义建立在所映影片的文本基础上,影片文本之内的电影化叙述提供了电影放映意义的核心框架。而不同影片以联映的形式构成同一次放映活动时,单一影片不但能够各自形成基于其电影化叙述的意义,而且可以与联映的其他影片形成对照,并有可能构成“联合性的”整体表意。在顾颉刚日记提供的“纪录片+故事片”联映中,具有整体性的叙事往往就在影片之间建构起来。新闻纪录片的叙事策略多数倾向于直接的意识形态宣讲,而故事影片中的意识形态则须以更具戏剧化的面貌出现。

1963年12月17日,顾颉刚日记记录了他到大华电影院观看《黄山》《野猪林》两部电影的经历[6]785。《黄山》是日记中记录的片名,与这一被纪录的片名对应的纪录片作品有:1956年由上海科学教育电影制片厂摄制的《黄山》,以及1963年由中央新闻纪录电影制片厂摄制的《黄山似画》。考虑到日记中所见大华电影院放映的纪录片多为新片的情况,这里的《黄山》影片当为《黄山似画》。从所映两部影片的类型来看,前者是以旅行地外景和解说词构成的风光纪录片,后者是以浅景深摄影和戏曲化表演拍成的戏曲故事片,它们在叙事方式方面形成了鲜明的对照。在意识形态的倾向性方面,《黄山》寄寓了国家、国土以及阶级意识于电影中的风景之上,而《野猪林》的题材则呼应了新中国时期有关阶级斗争和农民起义的文化叙述策略。两部影片虽类别不同,但在隐喻性方面存有某种共通性。

与风光纪录片和戏曲电影组合的隐喻性相比,新闻纪录片和战争故事片的意义指涉性更为直接地连接了有关“敌人”(或“朋友”)的表述。它们是当时中国意识形态文化运作的结果,在国家文化的实践中参与着具有共通性的国家想象和个体身份的建构。有政治哲学研究者认为:“国家正是通过将自己与敌对国家相区分或将自己置于敌人的对立面来确立国家身份或认同的。”[7]78“敌人”和“朋友”是新中国社会文化建构中的关键形象,也是中国电影在重视阶级斗争的历史时期重点描绘的视觉形象。

1963年9月14日,顾颉刚到儿童电影院观看了新闻纪录片《支持美国黑人运动》和故事片《碧海丹心》[6]730。前者的主题是表达中国政府和人民对美国黑人民权运动的支持,后者构建了有关解放战争中海南岛战役的故事。两者的本质和时代语境虽有不同(种族抗争和革命战争),但在以斗争策略争取自主和权利方面形成了互补关系。纪录片呈现“当前的国际形势”,故事片则艺术化地重叙“革命战争的历程”。以纪录片和故事片共同讲述革命史的案例是1964年6月21日的日记提供的:儿童影院当日放映了纪录片《不要忘记这个地方》和故事片《自有后来人》。前者讲述渣滓洞、白公馆迫害革命者的历史真相;后者系抗日战争题材故事片,也是后来的样板戏影片《红灯记》的雏形[4]83。另一个案例中,苏联战争旧片的重新放映与纪录片之间构成了联映。在1965年5月16日,顾颉刚日记记录了与家人到大华影院观看记录片 《越南南方抗美史迹》和战争片《斯大林格勒战役》的经历[4]273。两部影片同样形成了内容上的同主题互补。《斯大林格勒战役》虽是1949年出品的苏联影片,但此片在“抗美援越”背景下的放映,极易使中国观众将对冷战时代国家敌人 (霸权主义国家)的态度投入其中。在这次放映活动中,“苏联红军奋勇抗击法西斯侵略”的历史,就这样在意义上与 “支援越南人民抗击美帝国主义侵略”的现实国际形势彼此呼应了。如果说日记中提及的单一影片放映(如《上甘岭》《南海潮》《甲午风云》等)为观众呈现了其叙事文本中的“敌人”,那么联映影片则以不同文本及其对照关系为基础构建并强调了“敌人”的不同版本。这与当时中国社会文化变迁的总体趋向有关,并与放映影片的具体空间(北京城市影院)融合在一起。

三、日记中的电影观感与文化认同

在电影接受心态与感受方面,顾颉刚日记所记录的电影观感,一方面具有知识分子个体的特点,另一方面带有历史研究者的专业经验,它们都被融入到观影的仪式性过程当中,参与着个体层面上的电影意义之生成。

中国革命战争题材影片代表了“十七年”时期中国电影工业对于历史文化资源和革命实践的接纳、再生产和艺术化重述,革命英雄是其中的核心形象。1957年2月5日,顾颉刚到大华电影院观看了抗美援朝主题战争故事片《上甘岭》,他评价道:“观《上甘岭》影片,可见抗美援朝之艰苦。当时在坑道中之志愿军,坑门为美军所塞,出取水者辄为击死,军中干渴已甚,健者病,病者死,而能坚守以得胜利,真可师法!”[8]1941965年7月19日日记记录了观看 《烈火中永生》的观感:“《烈火中永生》一名,取自叶挺将军狱中诗。……要懂得‘美帝是纸老虎’的意义,必须先懂得‘依靠群众,服从党的领导’的意思,否则不可能有正确的了解。”[4]306-3071965年5月16日,顾颉刚观看《斯大林格勒战役》后,在日记中写道:“为提高‘敢于斗争,敢于胜利’之勇气,此种电影必须多看。”[4]273有关这些影片的观感表明,电影放映活动推动了个体的情感认同和文化认同。

1965年4月30日日记中,顾颉刚对大华电影院放映舞台纪录片《义静烈火》进行了描述和评价:“……《义静烈火》为越南人在义安、河静两省在法帝统治下之反抗。在此一反抗中,曾建立年余之苏维埃,但终给法帝击败。而一九四四年之革命胜利亦即植基于此。”[4]264《义静烈火》是由越方人员导演和出演,中国八一电影制片厂协助拍摄的影片。这部影片与顾颉刚于1965年10月13日到儿童电影院观看的大型歌舞史诗电影《东方红》,具有形式上的相似性[4]348。两部影片均强调了“革命史”的表述,深刻影响了观众个体对历史的感受、认知与认同。

在观赏戏曲故事片时,这种侧重意识形态取向的接受心理同样发生着作用。1963年7月16日,顾颉刚同家人到儿童电影院观看戏曲故事片《红楼梦》。其观感着眼于影片的现实意义,他在此方面认可了同行的年轻观众的观点。“惟此等戏在现今演来,太无教育意义,湲儿评宝、黛为‘废物’,良信。”[6]699古装戏曲片的评价,事实上凸显了当时观影个体精神世界中的电影评价标准。这个标准是在较为复杂且经历较长时期的社会观念规训和“个体—群体—社会”的互动后形成的。

如观看为了纪念的目的而放映的影片时,顾颉刚的观影感受与评价建立在个体经验和回忆的基础上。京剧表演艺术家梅兰芳先生于1961年8月8日逝世,大华电影院放映了表现梅兰芳舞台艺术成就的影片,以示纪念。顾颉刚1961年 10月 29日日记记录:“与赵大夫、静秋、潮、湲到大华,看梅兰芳《洛神》电影。”[6]345顾颉刚后续的影片观感与评价,与观看电影后的阅读活动也发生了关联。他在观影后重读了《文选·洛神赋》等篇章,并对影片进行了评价:“……为纪念梅兰芳,将其所摄影片连续上演,惜所摄者仅《洛神》、《游园惊梦》、《宇宙锋》等数剧,不满人意。《洛神》一剧,系据曹植一赋敷衍而成,生搬硬凑,情节不见佳。予少时见其所演《樊江关》绝佳,惜未摄也。”[6]345这是一系列彼此关联的文艺作品的接受与评价过程。首先,观看电影成为阅读古代文学名篇的诱发因素;其次,《洛神赋》的阅读经验与电影《洛神》之间形成对照,凸显了对电影编剧的评价;再次,作者形成了对梅兰芳舞台艺术代表作品的评价,惋惜其佳作未被全数拍摄为影片。这种评价将这部吴祖光导演的《洛神》与同为戏曲片的《游园惊梦》联系了起来②。在这个评价过程中,此次观影活动不但与观看梅兰芳主演的其他戏曲片的活动联系在一起,而且与日常生活中个体的阅读活动和个体回忆融合在一起。少年时的观剧记忆,在观影过程中与电影的内容连接起来,形成电影(现代视听艺术)、京剧(传统表演艺术)和文学三种形式之间的密切关联。

无独有偶,顾颉刚日记显示,他于1961年10月31日到位于隆福寺的蟾宫电影院观看了梅兰芳主演的戏曲影片《游园惊梦》:“到蟾宫买票。……与静秋到蟾宫,看梅兰芳、俞振飞、言慧珠合演《游园惊梦》电影。”[6]346这段文字说明日记作者观看影片之前,需先行去影院售票处现场购票。这种时间成本的耗费,代表着较为强烈的观影动力。另外,1961年11月3日的日记又记录了顾颉刚到大华电影院观看 《梅兰芳舞台艺术》下集的状况。与戏曲故事片《洛神》相比,摄制于1955年的舞台纪录片 《梅兰芳舞台艺术》下集展现了梅兰芳表演《霸王别姬》和《贵妃醉酒》的风采。

当时的电影媒介,也与电视之间形成了日常生活中的文化关联。1958年之后,新中国城市中的电视台已经开始播放电影。对于那些有条件收看电视节目的观众而言,他们能够在电视上选择自己感兴趣的影片,在私人化的空间中进行更为随意化的观赏。顾颉刚于1962年底订购家用电视机一台,并于1963年1月1日日记中记下了初次在家中观看电视节目的情况[6]605。此后,在影院观影和电视观影共存的背景下,顾颉刚可通过电视重看影院中放映过的影片,形成不同情境下观影经验的叠加。如1963年4月4日日记记录:“八时,与堪儿到‘大华’,看《南海潮》电影。”[6]60523天后,即1963年4月27日的日记则记录道:“看电视《南海潮》电影至十一时。”[6]664在不同的观影空间中观赏同一部影片,观众有机会对此前的观影经验进行补充、校正和丰富,进而体验不同媒介形式之间的差异,并推动电影感知方式的更新。

四、结语

大华电影院与儿童电影院是“十七年”时期北京东城区电影放映活动的代表空间。它们与顾颉刚住处之间的邻近性,更使这位史学家的观影日记成为思考电影与知识分子日常生活及思想之间关系的资料。日记文本中的影院放映清单构成了北京电影放映史的个案,折射出电影放映活动与电影工业、意识形态和个体文化经验之间的联系,在城市生活中发挥着政治宣传、思想调控、新闻传播、社会教育和休闲娱乐等方面的功能。日记记载的观影心理既是个体生命经验的展现,也是社会文化整体面貌的缩影。

注释:

① 影片“记录重庆中美合作所的渣滓洞、白公馆等特务机关的旧址,揭露美、蒋合作囚禁与杀害我爱国志士的残暴行为”。参见高维进《中国新闻纪录电影史》,世界图书出版公司2013年版,第158页。

② 影片《游园惊梦》,为北京电影制片厂1960年摄制的戏曲电影,由徐珂导演,俞振飞、梅兰芳主演。