基于ISM全渠道供应链协同影响因素分析

2022-03-29翁清清

翁清清

(福建师范大学 协和学院,福建 福州 350108)

数字化时代的零售渠道形态日新月异,其未来必然是在数据技术引领下不断发展。通过现代化物流管理深度融合有形渠道、无形渠道以及媒体平台的新零售模式,能够满足顾客“随时随地随手买”的购物需求,从而全面提升消费体验。随着新媒体传播的不断涌现,全渠道化成为零售业的趋势性选择。然而,各自为政的线上线下供应链体系已对全渠道化发展形成掣肘。因此,全渠道供应链协同是新零售供应链管理的重点之一,研究全渠道供应链协同的影响因素有利于掌握新零售供应链管理的关键,对于提升供应链绩效,最终提高新零售企业的核心竞争力具有重要作用。

一、全渠道零售与全渠道供应链

(一)全渠道零售的含义

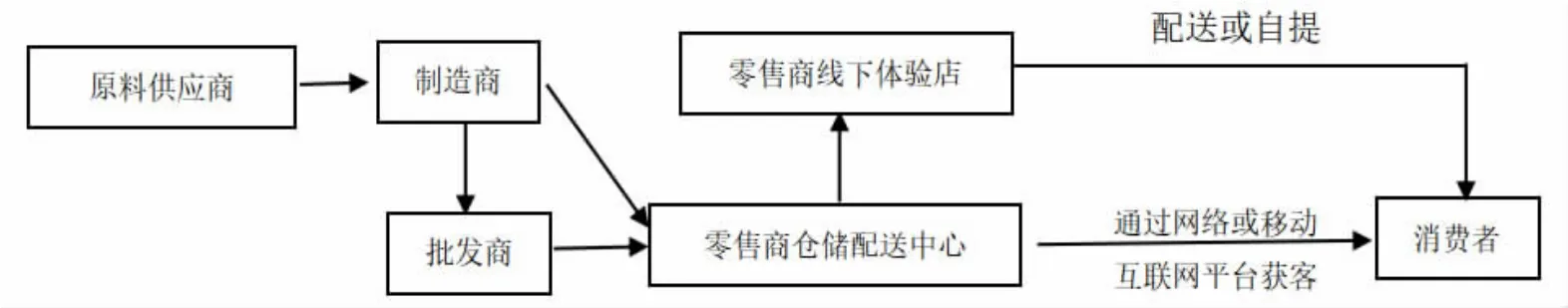

全渠道零售是指零售企业采取尽可能多的渠道类型进行组合和整合销售的行为,以满足顾客购物、娱乐和社交的综合体验需求。这些渠道包括有形店铺、无形店铺以及信息媒体等等[1]1-7。如果从消费者的视角看全渠道零售,实质上对客户是全渠道购物。在信息技术快速普及的背景下,通常零售流程环节见图1。

图1 全渠道零售基本流程

相对于只在线上或只在线下就完成购物全流程的单渠道零售而言,全渠道零售是对多种渠道的有机整合,消费者可以单独选择某一种渠道完成购物的全流程,也可以某些零售环节在线下渠道而其他环节在线上渠道完成,这种跨渠道整合和多渠道组合的零售模式就属于全渠道零售。

(二)全渠道供应链模式

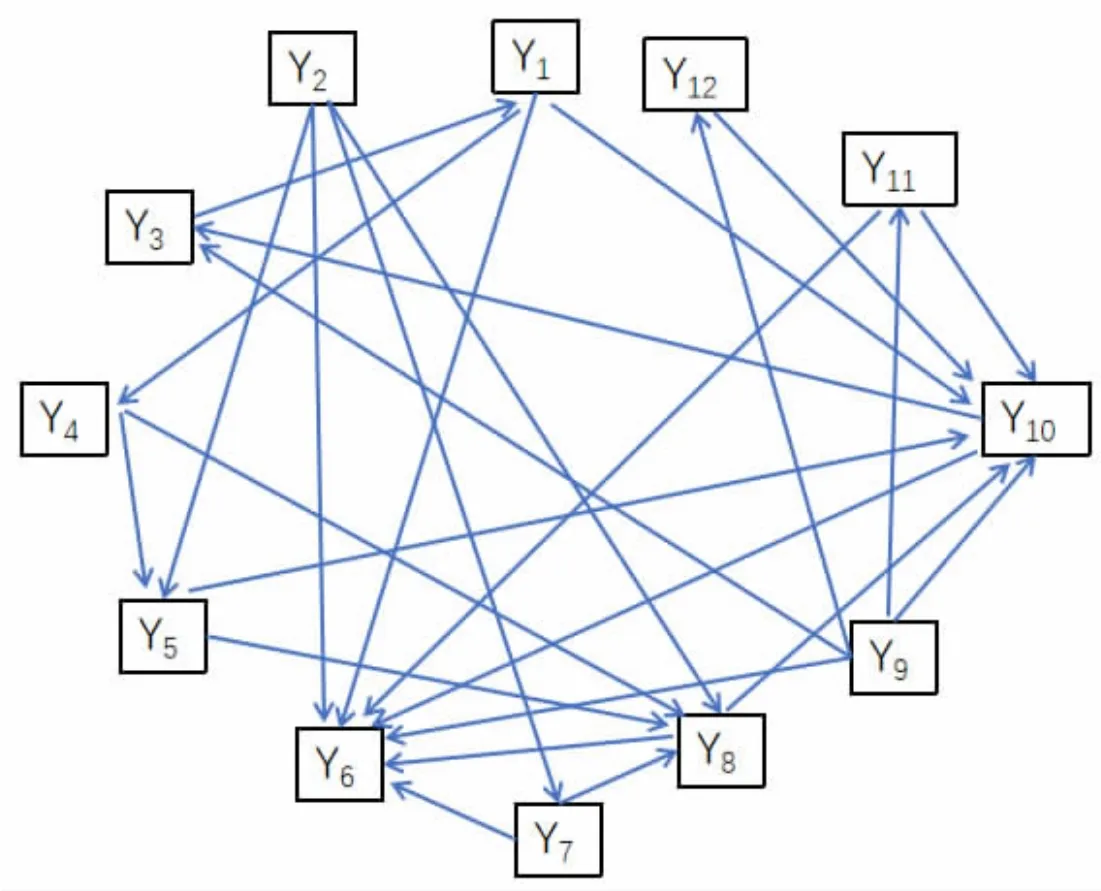

全渠道供应链是实现全渠道零售的有力支持,见图2。原材料供应商提供所需的原料给制造商,制造商进行生产加工,部分商品通过批发商等分销途径进入供应链中。然后,零售商采购入库;而有些商品属于厂家直供(如家具、家电等),商品直接由生产制造商进入零售商的配送中心仓库,补充库存,等待顾客下单再进行拣选和物流配送。

图2 全渠道供应链模式

配送中心也会根据门店的零售需求将部分商品存放于实体店,以便消费者当场体验之后进行购买或者代送(如盒马鲜生)。零售的全渠道发展使得线下实体店的作用进一步弱化,主要服务于现场体验和售后相关。线上渠道更加多样化,无论是移动端还是网端的平台主要是用于吸引与获取客户,消费者的商流信息最终由附近的配送中心接收,然后通过物流配送实现交付。

二、全渠道供应链协同及其动因

(一)全渠道供应链协同的含义

全渠道供应链协同是以高效响应顾客的无差异消费体验为目标,供应链上的各成员企业(线上、线下、移动端)通过制定利益共享与风险分担机制等协作规则,以大数据、人工智能等信息技术为依托实现信息共享、协调同步并有效整合供应链资源,进而形成网络式战略联盟体。相对于传统零售,全渠道零售是线上渠道、线下渠道与移动渠道的跨界融合,这种融合的前提则是供应链的重构,并且以物流的升级与现代化为重要支撑。三种渠道深度融合的全渠道模式,能够实现为顾客创造时时处处可购物的消费场景以及无渠道差异感的消费体验。

(二)全渠道供应链协同的动因

1.发挥协同效应

协同效应指两种或两种以上的成分相加或调配在一起,所产生的作用大于各成分单独应用时的总和。全渠道供应链协同效应能够使节点企业的整体效益大于单独运作时所能获得的最高赢利,溢出的这部分就是协同效益。如果企业只追求自身利益的最大化,就无法在激烈的竞争中获得最优效益。

2.整合价值链

全渠道模式下需要重构价值链,设计出新的价值链把社会分散的增值环节整合起来,重新明确成员企业的定位与分工,形成优势互补。供应链由“合作-博弈”转变为“合作-整合”,发挥协同效应进而提升新零售全渠道供应链的整体竞争力。

3.提升顾客感知价值

全渠道发展是为了快速满足顾客时时处处皆可购物且各渠道的消费体验无差异。因此,只有供应链协同才能对各成员企业进行统筹规划、预测与控制,使全渠道供应链犹如一个整体,更高效地响应终端的消费需求,无损地传递供应链所创造的价值,从而提升顾客感知价值。

三、影响全渠道供应链协同的内部因素

全渠道供应链是一个系统,其协同程度会受到多方面因素的影响。部分因素是供应链外部环境带来的,如激烈的市场竞争压力、供应商规模的扩大化及全球化、客户个性化定制需求的增多等,这些外部因素让全渠道供应链协同更为迫切。然而,本文主要是研究供应链内部因素对协同的影响,因为它们更具可控性,管理者主要是通过加强对内部因素的管控来提升全渠道供应链的协同度,进而增加供应链的效益与竞争力。首先,结合文献资料和专家访谈确立12 个内部影响因素,用 Y1,Y2,…,Y12表示。

(一)影响因素的含义

1.Y1:客户体验为中心的导向

零售企业对客户的重视程度影响着对渠道协同的迫切性[2]92-96。陈静怡[3]94-99通过实证分析,证明了以客户为中心的思维对渠道协同具有正向影响。客户体验于产品质量同等重要,提高客户体验的满意度成为企业主要的市场战略目标。全渠道零售依靠移动端的引流功能,再通过线下物流配送实现最后的交付。如果各渠道商无法树立以客户体验为中心的导向,而是以渠道自身利益为主,那么供应链资源将无法整合与共享,综合服务水平难以提升,最终使客户感知价值下降。

2.Y2:企业文化相融度

刘彦[4]在对协同机制进行研究时指出,节点企业多元文化冲突是导致供应链协同水平低下的主要因素。成员企业数量越多、地域分布越广,文化融合难度就会递增。然而,供应链实施协同战略的过程又必须获得成员企业文化系统的支持性,如果悬殊太大且难以协调融合,因此需要慎重选择合作企业。

3.Y3:物流时效

杨浩雄、何明珂[5]22-26在对供应链协同激励模型的研究中指出,物流协同是供应链管理的核心问题之一。全渠道时代的物流配送时效以及逆向物流等售后服务,直接影响消费者在线上线下购物的体验差异感。若最后一公里物流时效性差,全渠道服务的优势将难以保证。无需到店即可体验、线上购物无忧且退货便捷,则更能激发顾客在移动端的消费欲望。

4.Y4:责任与利益分配机制

2010年之前已有很多论文研究供应链利益分配问题,因为利益的合理分配是供应链合作关系得以稳固的有力保障。慕艳霞等[6]93-95还通过改进的Shapley值方法对协同系统的整体利益进行分配并实证分析。供应链协同过程中需要成员企业共享部分数据信息,或者需要增加资源投入,要求个别企业牺牲一定的眼前既得利益来换取集体利益和长远利益。如果没有适宜的利益分配机制,成员企业将很难愿意积极配合供应链协同带来的投入增多、资源重新配置、风险与不确定性的增加等。

5.Y5:风险共担机制

张向阳等[7]94-97概括了供应链上存在的六类风险,并初步设计了风险与责任分担机制。供应链的企业容易最先关注自身利益而不是供应链整体利益。“搭便车”的行为会导致各节点企业可能宁愿一起受损,也不愿意独自为总绩效的可能增加而承担更多的风险或责任。因而,需要通过一定的激励机制或利益分配机制让供应链企业愿意分担风险,否则供应链协同效益难以最大化。

6.Y6:决策协同

供应链协同要求主要成员企业在决策上保持协同一致。例如,共同研判市场形势从而制定一致的生产计划、相应的采购计划和库存策略,以降低全渠道供应链的生产与库存成本。当成品进入全渠道销售阶段,主要成员企业间的营销策略也需协调一致以免发生渠道内部冲突,导致破坏利益分配结构,妨碍全渠道供应链的协同运作。

7.Y7:沟通与冲突处理

李海凤[8]118-121对供应链冲突的原因做了深入分析,指出企业目标不相容、管理模式难统一、任务完成相互依赖、争夺有限资源等问题导致供应链冲突。然而,并不是所有冲突都是负面的、具有破坏性的,对于积极的、具有建设性的冲突,建立一个妥善处理机制非常有必要,而沟通是促进冲突解决的重要手段,沟通效率的提高对于冲突的解决、合作关系的稳固具有重要作用[2]92-96。

8.Y8:合作与信任程度

叶飞、徐学军[9]36-49以广东省141家制造企业为调查对象,对供应链伙伴间信任与供应链绩效间的关系进行实证研究。研究表明,信任关系有利于促进合作且对供应链协同产生正向影响。信息共享是供应链协同管理的基石[10]22-24,合作伙伴彼此信任才能有效整合生产、经营、销售、服务等流程,从而提升供应链的融合度与协同性。

9.Y9:信息技术基础

信息技术是供应链协同的使能器,即便供应链合作伙伴分散在世界各地,依然能够共同进行计划制定与产品设计[2]92-96。张翠华等[11]53-54基于供应链运行的环节,将供应链协同的因素分为三大类,其中的技术因素指的是便于供应链企业之间的交流,并为制定协同策略、快捷响应合作需求提供的技术保证。现如今,区块链技术的出现和快速发展,不仅提升了供应链数据的安全性,也使信息在供应链上实现多中心化存储和数据的同步更新,供应链的信息流运转时间接近于零。

10.Y10:信息共享

叶飞等[9]36-49通过结构方程模型论证了信息共享内容和共享质量对运营绩效的显著影响。信息共享是供应链战术层协同的重要研究内容,是实现供应链管理的基础。订单预测、订单处理、库存数量、物流配送追踪等同步程度可用于衡量供应链的信息共享程度,通过信息共享与协同运作推进供应链协同。

11.Y11:业务及其数据标准化

很多专家都建议企业要实施供应链协同,第一步要实现企业内部流程的整合与标准化,这些流程包括计划、采购、制造和配送四个关键部分[2]92-96。刘彦[4]也认为业务的标准化是供应链畅通无阻的必要前提。与此同时,推进全渠道供应链企业使用相同标准的业务数据传输系统,能加快供应链对零售终端的订单处理速度、减少数据传递过程中的错误、减少人工成本。因此,逐步实现标准化有利于大幅提升供应链协同水平。

12.Y12:信息安全与弹性

新零售全渠道供应链是一个更加开放多元的系统,它需要信息网络既安全又有一定的弹性。弹性是指供应链信息系统应对突发事件或破坏冲击的反应能力。凌鸿等[2]92-96等认为,安全性和弹性是技术能在供应链各企业之间得以接受的重要影响因素。供应链信息网络越安全,成员企业之间越能加强协同联系。

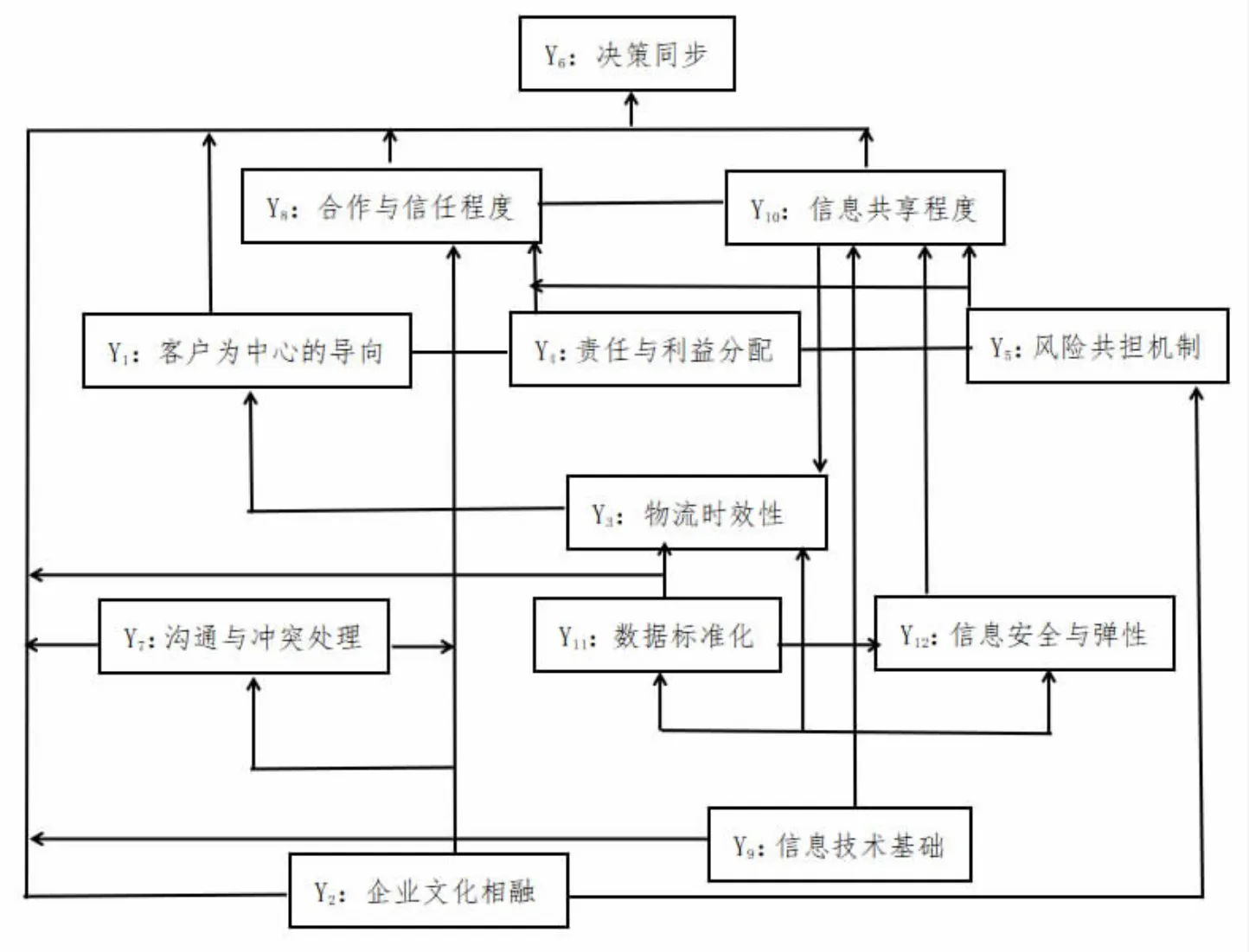

(二)各影响因素之间的相互关系

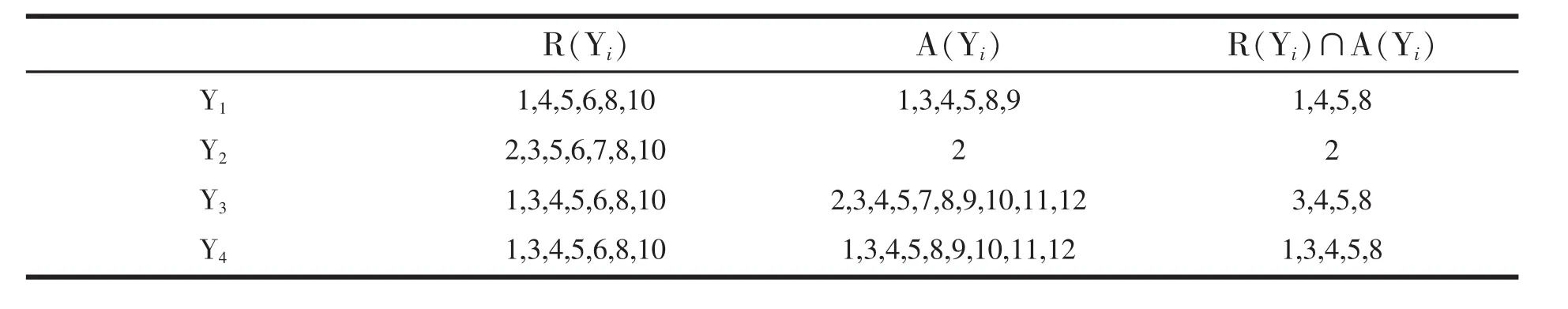

通过文献研究以及专家探讨,构建各影响因素之间关系的有向图,见图3。

图3 全渠道供应链协同影响因素有向图

根据图3所示,以客户体验为中心(Y1)使全渠道供应链能减少以自身利益为中心的行为,促进决策的同步性。这种客户导向的责任意识也促使成员企业重新协定责任与利益分配机制 (Y4),推动客户服务有关的决策信息共享(Y10)。 企业文化相融度(Y2)让合作过程当中的节点企业更容易拥有对彼此的信任感 (Y8),更能获得决策同步(Y5);融合度越高冲突相对更少(Y7),并对风险共担形成共识(Y5)。 物流时效(Y3)是确保线上、线下客户体验感协调一致的关键,是以客户体验为中心的管理要素。责任与利益分配机制(Y4)直接影响成员企业的风险共担意愿(Y5),利益分配问题得到有效的解决才能巩固合作与信任(Y8)。风险共担机制(Y5)必然加深彼此之间的合作与信任(Y8),也就更愿意分享彼此掌握的供应链信息(Y10)。全渠道供应链企业之间能否顺畅地进行沟通(Y7),不仅对于冲突的有效处理至关重要,良好的沟通能够带来更多的彼此信任,从而在决策上协同一致(Y6)。信息技术基础(Y9)影响物流时效的追踪(Y3)、决策信息不滞后且协同一致(Y6),并对数据标准化(Y11)与信息的安全(Y12)有直接的影响。信息的安全与弹性(Y12)是全渠道供应链企业实施信息共享(Y10)的基本前提,业务数据的标准化程度(Y11)影响信息共享的效率与最终效益(Y12)。

四、构建ISM模型

(一)根据有向图构建邻接矩阵

根据图3构建邻接矩阵A,矩阵元素定义如下:

(二)根据邻接矩阵求得可达矩阵

邻接矩阵A加上单位矩阵I,若满足(A+I)k-1不等于 (A+I)k=(A+I)k+1=M, 则 M 称为可达矩阵。它表示有向图中的某个节点通过一定长度的通路可以到达另一个节点,这两个因素之间具有直接或间接连接关系。

(三)划分因素的层次级别及构建ISM模型

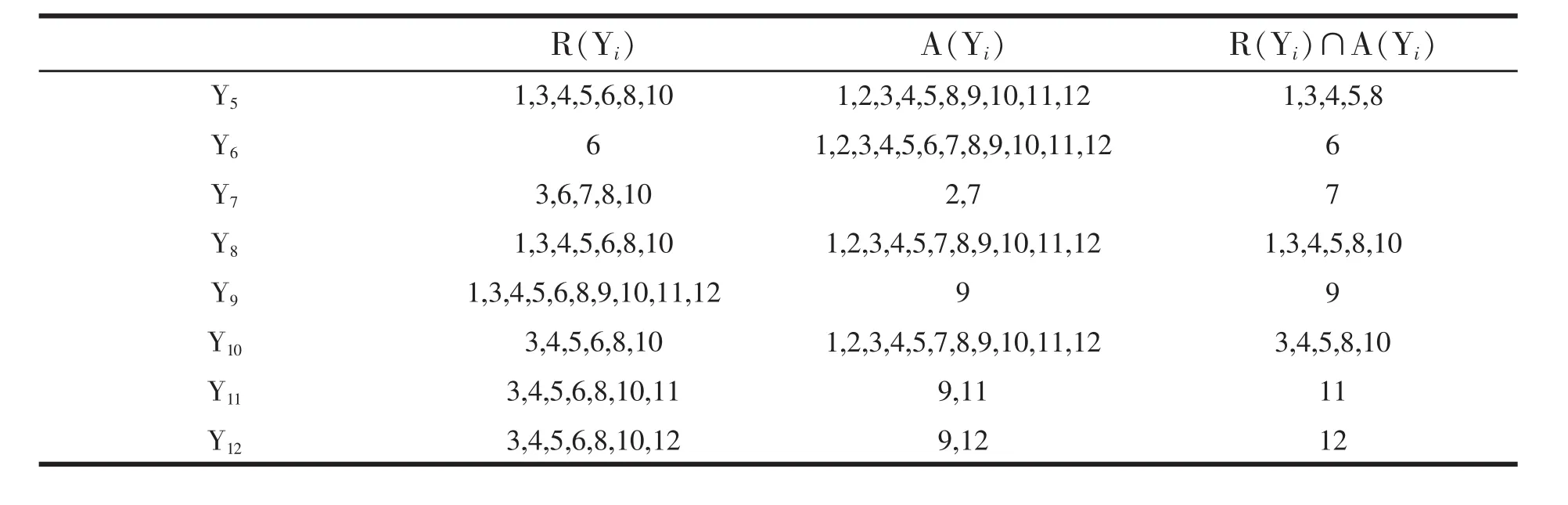

以可达矩阵位准则,将元素在系统中所处的不同位置划分成可达集和先行集,令可达集为R(Yi),它是由可达矩阵M的第i行数值为1的列所对应的因素构成;令先行集为A(Yi),它是由可达矩阵M的第i列数值为1的行所对应的因素构成;然后可计算得 R(Yi)与 A(Yi)的交集,结果如表1。最高级要素T={Yi∈Y∣R(Yi)=R(Yi)∩A(Yi)},根据表 1 所示,T={Y6},其表示Y6除了能够到达自身外,不能到达其他因素。令L1={Y6}。从可达矩阵M中划去Y6所对应的第6行第6列,从M的剩余矩阵中寻找新的最高级要素,令该最高级要素为L2={Y8Y10},计算过程如表2所示。根据{Yi∈Y∣R(Yi)=R(Yi)∩A(Yi)}原理依次类推,L3={Y1Y4Y5};L4={Y3};L5={Y7Y11Y12};L6={Y2Y9}。

表1 第一级最高级要素

续表1

表2 第二级最高级要素

根据最高级要素的计算结果,12个影响因素的层次结构如图4所示。

图4 全渠道供应链协同影响因素解释结构模型

(四)模型结论分析

1.直接影响因素

根据表 2 以及计算原理{Yi∈Y∣R(Yi)=R(Yi)∩A(Yi)}得到:L2={Y8Y10},即合作与信任程度、信息共享是直接影响因素。这两个因素之间本就是相辅相成的。供应链是由多个主体构成,只有相互信任才能达成更长期稳定的合作,而信任的基础在于信息共享的程度。信息共享也是供应链协同的必要条件,当信息不公开、共享不对称时,供应链合作方之间难免会站在自身的角度去考虑问题。这不仅难以及时了解上下游合作伙伴的真实需求,甚至还会对市场做出错误的预判和行动,从而破坏全渠道供应链的协同融合。

2.浅层影响因素

由于结论是L3={Y1Y4Y5},即以客户为中心的导向、责任与利益分配机制、风险共担机制是浅层影响因素。以客户为中心的导向能引导供应链上的不同企业协调自身的生产加工或供应行为,尤其为遇到冲突时企业的决策提供方向,调整管理行为,进行有效取舍。不同企业主体在供应链上的强弱地位不同,如果强势方承担更大的责任并带头分配好利益,将打击部分企业进行决策同步的积极性,从而破坏供应链的协调一致。既然要一同分享供应链的共同利益,风险也必然要共同承担。否则,有些企业宁愿让供应链所有成员一起损失,也不愿只是自己承担决策带来的风险而其他企业白白得享共同收益。

3.中层影响因素

因为 L4={Y3}且 L5={Y7Y11Y12},所以将单独的物流时效、沟通与冲突处理、业务及其数据标准化、信息安全与弹性都划归为中层影响因素。只有物流时效性得以保障,不同渠道购物的差异感才会缩小,物流时效性对全渠道协同及其最终的实施有重要的支撑作用。协同要求不同渠道、不同企业相互配合,因此冲突在所难免。然而,冲突若能得到良好的沟通与处理,反而对供应链协同有推动作用。同步决策需要大量信息,若信息量过大则使得供应链成本增加、协同效益降低。数据的标准化有助于快速获取各节点企业信息,降低信息处理难度,提高决策效率。供应链企业在信息分享时,不仅在意分享带来的效益,更关注自身信息系统对外开放时的安全性,对不同的合作方开放不同的访问权限就属于其中一项举措;信息的弹性直接影响信息系统的抗干扰能力,避免突发事件时供应链信息系统出现部分或全面的瘫痪。

4.深层影响因素

最后L6={Y2Y9},也就是企业文化相融度、信息技术基础是深层影响因素。文化如果代表软实力基础,那么技术则是硬实力基础。企业文化是影响供应链协同的底层要素,深刻影响着企业发展战略、经营理念和管理模式等方面。节点企业的文化差异、管理思路和价值观增加了冲突的风险,进而使全渠道供应链难以协同。在信息技术高速发展的今天,企业之间的信息沟通更加便捷高效,但企业数据的“孤岛现象”依然存在,全渠道供应链防伪溯源难题依旧没有得到妥善解决。当前,区块链技术的推广与应用将会为全渠道供应链协同提供更多、更安全可信的数据源,不仅能提高数据质量、减少数据泄露的风险,还能降低供应链信息共享成本,提高同步决策的效益。

五、新零售全渠道供应链协同发展建议

(一)确保目标一致

文化差异越大,冲突就会越多,为避免供应链合作的失败,在合作之初就应尽量选择文化价值观相近的成员企业。即便如此,文化差异依然客观存在,各成员企业需要认识到不同文化存在的合理性,从而尊重差异,在此基础上建立信任、彼此协同。供应链所有企业成员也要确立以客户为中心的全局意识,确定各成员企业在供应链协同中的角色及决策权限,明确供应链整体目标与愿景,评估战略合作带来的价值及效益前景,从而加强成员企业的合作意愿。此外,各企业需要明确在供应链上的利益需求,制定多数供应链企业彼此认同的基本处事原则来指导日常运作、减少冲突的发生;供应链上较为强势的企业应主动提高自身文化与技术的对外影响力,同化部分小企业的管理观念,并经过协商签定能基本满足供应链企业整体利益的合同,通过契约约束成员企业的行为,激励企业积极参与供应链协同。

(二)深化技术应用

全渠道供应链上占优势地位的企业应主导信息共享平台的建设,承担信息共享平台基础构建、系统维护与技术升级的主要费用;通过先进的信息技术将供应链各成员企业的信息系统连接起来,实现各业务环节数据的集成化,尤其要深化供应链上关键业务信息(如库存管理、物流配送、产品质量溯源等)的共享,让各节点企业及时掌握市场数据的动态变化,维持供应链协同一致,实现对客户订单的高效响应。优势企业还应积极推进供应链数据标准化的建设;数据标准化能有效降低企业间信息传递、获取与分析的难度,从而提高管理沟通效率。与此同时,成员企业要充分利用当前的SSL协议、防火墙、数据加密、代理服务器设立、安全数据库登录以及访问授权设置等信息安全技术,保障供应链信息共享平台的安全性[11]53-54。未来区块链技术的推广将进一步降低全渠道供应链协同过程中的信息共享成本及共享风险,提高总运营效益。

(三)组建沟通小组

全渠道供应链上存在众多利益主体,必然存在冲突,有效沟通实非易事。除了明确定位各成员企业的角色与决策权限,还需要从两方面加以改善。首先是沟通的成员结构。具有绝对优势的主导企业如果能公平、公正、合理地处理供应链内部冲突与利益分配,那就由该企业进行集中式协调处理。如果供应链上存在多个实力相当的企业,那么应抽调关键节点企业的高管构成协调联盟,定期进入对方企业了解上下游合作方的真实需求;也可以同时引入公信度高的第三方管理咨询机构帮助协调与约束各企业行为[12]121-123。而对于无法协商一致的成员企业,可根据合作契约视情况启用退出机制。其次是沟通的技术手段。冲突协调小组可应用Zoom、Umeet、腾讯会议等软件,定期举行线上会晤,开诚布公地沟通反馈合作运营中出现的问题,同时通过开放信息共享平台部分权限,在沟通会议上让各利益方了解全渠道各节点的真实运行情况及存在的矛盾。沟通小组还可根据数据进行科学决策,共同协商冲突的解决方案,巩固供应链合作联盟。

(四)完善利益分配

全渠道供应链各成员企业需要重构绩效考核体系并实施相应的奖惩制度。如果不实施有效的供应链管理,成员企业必然以自己利益最大化为出发点,最终损坏整体利益,无法接近效益最优。因此,需要为全渠道供应链制定统一的目标,通过绩效考核体系让目标更量化、更容易落地,各成员企业也能更明确共同努力的方向而非各自为政。利益分配影响着供应链合作的长久性与稳定性。因此,在绩效考核的基础上需要对全渠道供应链的整体利益进行动态平衡。由于全渠道供应链利益是向着贡献度大、拥有核心资源或具有优势地位的企业倾斜,因而需要占主导的企业启动“利益再分配”机制,促使其他非核心企业愿意配合供应链信息共享与技术创新,这样才能让内部总交易成本进一步降低、超额利润大幅持续增加。然而,信息共享或技术创新可能会让实施企业面临自身收益降低的风险,因此主导企业应该将成本降低以获得超额利润,再将之分配给承担风险的企业,才可能实现各节点企业的默契合作,促进全渠道供应链整体效益持续增加。

本文经过文献研究与专家探讨,提炼出了以客户体验为中心的导向、企业文化相融度、物流时效、责任与利益分配机制、风险共担机制、决策协同、沟通与冲突处理、合作与信任程度、信息技术基础、信息共享、业务及其数据标准化、信息安全与弹性等12个影响因素。随后,经过ISM模型分析得出因素之间的递阶层次结构,并从确保目标一致、深化技术应用、组建沟通小组以及完善利益分配等4个方面给出了对策建议。当然,本文的因素提炼还是具有比较强的主观性,无法全面覆盖;不仅如此,各层次因素之间的作用机制有些尚未得以验证。这些不足在后期的研究中还需加以完善,才能在新局势下更好地抓住全渠道供应链管理的关键,提升供应链绩效水平。