国家公园理念中国化的探索

2022-03-29张玉钧

【摘要】中国生态文明和国家公园体制建设正持续推进,应结合自身国情和资源禀赋进行国家公园理念中国化的探索,为中国新型自然保护地体系构建提供新思路。在分析国际上国家公园理念的核心内容与发展经验的基础上,结合多部门分散管理时期中国自然保护地存在的问题与中国国家公园建设的四大优势,对中国国家公园探索的主要方向进行总结,以期为指导中国自然保护地体系构建、规划决策和区域实践,落实人与自然生命共同体理念,共筑国家生态安全屏障,探索国家公园治理的中国化模式提供借鉴。

【关键词】国家公园 自然保护地 新型自然保护地体系 国家公园理念 中国化

【中图分类号】 X36 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.04.007

自2013年党的十八届三中全会首次提出建立国家公园体制以来,中国开始探索国家公园建设。国家先后发布了《生态文明体制改革总体方案》《建立国家公园体制总体方案》《国务院机构改革方案》《国家公园空间布局方案》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(以下简称《指导意见》)《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》等指导性文件,在体制改革、体系构建、机构设置、布局方案、管理制度、边界划定、管控分区等方面给与指导,先后设定了10处国家公园体制试点,并于2021年正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园,有力推动了我国生态文明建设和国家公园现代化治理。目前,国家公园的理念已被世界多数国家和地区所接受,但由于社会背景不同,不同国家形成了不同的国家公园模式,实现了国家公园理念的本土化和特色化。中国不但具有丰富的自然资源,而且拥有古老而深厚的文化遗产以及多元的民族文化,若能遵循国际上国家公园的精神核心,发展出独特的国家公园模式,将具有示范效应。

国际上国家公园理念的核心内容与发展经验

乔治·卡特林(George Catlin)在1832年提出的国家公园概念(The Concept of National Parks)被认为是国家公园理念的起源,其关键性理念是,“在如此优美壮阔的园地中,保存着自然的美丽与原始,在那里,可以让世人看到印第安人一路走来的足迹。在这样一个国家级的公园里,人与万物共存,充满着最原始的惊艳”[1]。作为国家公园的原始理念,其精髓在于能够兼具“保护”(protection)与“合理的利用”(rational use)自然资源,即目前西方环境保护领域与运动中所倡导的“保育”(conservation)理念,尊重当地原住居民所保留下来的“活的文化”遗产,使人、资源与环境之间,呈现出和谐与良性互动的美丽风景。现在,国家公园已遍布全球,国家公园式的“保育”理念俨然成为国际共通的语言,然而,国家公园理念并非通过直接建立一批国家公园就能实现,而是必须通过适当的经营与管理才能发挥其最大的“價值”(value)与“效益”(benefit)。当前,虽然各国均大致参考世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)所倡导的国家公园模式,但都根据自身国情和条件逐步建立起了具有本国特色的国家公园系统,并且在不同时期呈现出不同的保护、利用以及管理特征。

美国——从保护意识开端到健康稳定发展。美国作为国家公园概念的创始国,在国家公园的建设上具有历史悠久、规模庞大、分布广泛等特点,其主要目的在于保护国家级的自然生态资源、自然状态、自然景观,以及具有历史意义的文化遗存及文化景观这两类珍贵的资源。尽管美国自然保护意识的开端是为了保护地热资源,但从1872年建立黄石国家公园到20世纪初期,美国的国家公园一直不具备管理能力,且处于对资源和环境过度开发和利用的状态。直到1916年,美国才正式设立国家公园管理局(National Park Service),有了专门设立和经营国家公园的管理机构,在短期内构建了较为健全的组织架构,但管理对象却仅是原来隶属于内政部或新成立的国家公园及相关的保护区,事权分散的局面未能得到有效解决。[2]直到1933年,经历组织重组(Reorganization of 1933)事件,美国国家公园管理局成为国家公园系统的唯一管理机构,事权才实现统一,[3]经历了各种困境和挑战以及扩张期,1980年后美国国家公园逐渐趋于健康稳定发展,困扰美国长达一百多年的原住民议题也在1987年得到正视。美国国家公园管理体制中还有一项特殊且具有特色的“退出”(exit)机制,即国家公园系统各形态以及各单元并非一经设置即永远不变,而是随资源本身与管理环境的变化作适时调整,[4]使得美国国家公园体制具备反馈和调节能力。

加拿大——从开发与利用资源到地方居民参与。加拿大国家公园系统的内涵极为多元,其设置过程注重整体规划且具有系统性。[5]加拿大国家公园管理局比美国早5年成立,并依据自身独特的环境、资源与人文禀赋,找到适合自己的方式、创造了独有的风格,其国家公园系统不亚于美国。加拿大认为国家公园不仅为人们提供叹为观止的自然景观和鼓舞人心的自然环境,更是人类精神的避风港。其国家公园设置包括国家公园及国家公园保留区、国家历史区、国家海洋保育区等3大类不同属性的子系统,[6]涵盖了陆域和海域的自然及历史文化等各种资源和环境,并通过环境解说和教育以及其他各种途径让人们学习和欣赏国家公园。其在1885年建立班夫国家公园的最初目的是为了开发旅游带动经济发展,之后通过不断的努力,经过开发与利用资源、注入保育概念、注重生态完整性、融入人文社会元素并将公园范围扩大至海域环境、接受当地居民参与并开始注重社区一体化发展的历程,[7]实现了国家公园系统的良性演进。

日本——从天然纪念物思想到保护利用制度完善。日本的自然保护地统称为自然公园,分为国家公园、国定公园和都道府县立自然公园三类。[8]20世纪初期,天然纪念物的思想传入日本,推动了《天然纪念物保存法》的出台,[9]1919年日本政府颁布《史迹与名胜天然纪念物保存法》(1950年修改为《文化财保护法》)。之后,为了保护林地资源,日本政府先后于1913年和1915年颁布了《北海道原生天然保护林制度》和《国有保护林制度》。1931年,日本政府正式颁布了《国家公园法》,标志日本国家公园制度的创立。1957年,日本制定并执行《自然公园法》(修改后的新《自然公园法》于2021年通过),增加了都道府县立自然公园,确定了日本的自然公园体系。之后,日本所有的国家公园建立在《自然公园法》之上,接受环境省的管理。除了这一专门适用于国家公园的法律之外,日本还有《自然环境保护法》《都市计划法》《文化财产保护法》《濒危物种野生动植物保存法》等16项国家层面的法律,以及《自然环境保护条例》《景观保护条例》等法规文件,并经过不断完善形成了科学合理的自然保护和管理的法律制度体系。[10]与此同时,日本自然公园经过长期发展,在20世纪80年代后期就已探索出“野外体验”“生态旅游”等合理的自然公园利用方式,[11]此后,各种保护利用制度相继完善,为国家公园管理提供了依托与便利。

多部门分散管理时期中国自然保护地存在的问题

在被统一到林业部门管理之前,中国各类自然保护地隶属于不同部门,形成了以自然保护区为主体的自然保护地集合,[12]该集合有效地保护了中国90%的典型陆地生态系统类型、85%的野生动物种群和65%的高等植物群落,[13]成为优质生态产品的重要载体,在保护生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量和维护国家生态安全等方面发挥了重要作用,但依旧存在重叠设置、多头管理、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出等一系列问题[14]。

第一,保护地边界模糊,管理目标雷同。中国原有各类保护地功能定位不清,缺少统一的目标管理框架和分类布局体系。[15]当前,主要依据保护对象进行分类,这一标准简明且易于操作,但也存在明显问题:首先,未对保护对象边界进行清晰界定;其次,各保护对象功能定位模糊;再次,管理目标和效能不明确,难以进行针对性地管理。[16]

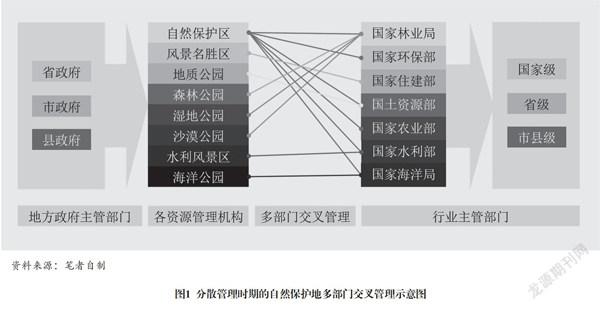

第二,机构重叠设置,管理责权不明。分散管理时期我国自然保护地处于多部门交叉管理之下(如图1所示)。一直以来,由于未清晰界定或设置针对性的管理目标,我国自然保护地存在机构重设、重复挂牌、多头管理并存等现象。[17]就海南热带雨林地区来说,其在归并为国家公园试点区前,既有自然保护区、国家森林公园、国有林场,也有国家4A级旅游风景区。由于缺乏统一规范的管理机构,各部门无法明确权责所在,政出多门、“九龙治水”的问题难以避免,因此参考国际社会国家公园曲折的发展历程和保护管理经验,建立一个统一高效的国家公园管理系统十分必要。[18]

第三,保护地孤岛化,自然生态系统碎片化。为了行政审批和管理流程上的方便,自然保护地主要在县、市级等行政基础上进行分割,很少跨省,各类保护地易被行政边界外人口迁移、城镇建设、工矿业等负面因素影响。没有按照自然要素进行区划,使得许多应保尽保的区域没能纳入保护范围,[19]山水林田湖草这一完整的生态系统被割裂成分散的斑块状,致使保护地孤岛化、生态系统碎片化,[20]严重影响了生态系统服务功能的发挥。

第四,缺乏系统规划,自然保护空间网络不完整。机构改革之前,中国自然保护地大部分由部门主導、由地方自愿申报设立,[21]但由于地方认识不足,一些重要的自然生态系统、自然遗迹、野生动物重要栖息地、珍稀瀕危野生动植物原生地依旧没有被纳入保护地范围,存在保护空缺,[22]同时缺少自上而下的统一布局和规划,未能形成完整的保护空间网络。

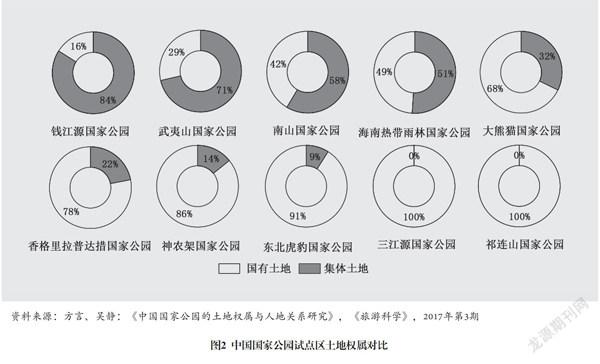

第五,土地权属复杂,自然资源资产管理不到位。我国保护区域内往往有大量建成区和耕地,永久基本农田与生态保护红线交叉重叠,历史遗留问题严重。试点内土地权属皆为国有的仅三江源和祁连山,武夷山、钱江源、南山和海南热带雨林都是以集体土地为主(如图2所示)。[23]由于国有与集体土地并存或叠加,[24]保护区涉及国家、集体和村民等多方利益,土地权属复杂,需出台与土地权属情况相符的土地管理政策,解决土地权属与使用方式矛盾的问题。同时,国家还需加强国有自然资源资产登记和管理,对自然保护地内水流、森林、草原、荒地以及滩涂等自然资源进行确权登记,界定各类自然资产产权主体,划清资源所有权和使用权边界,确保全民所有自然资源资产所有权行使到位。[25]

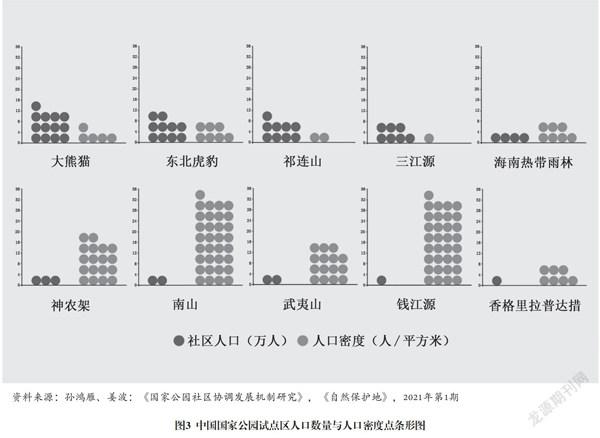

第六,社区发展滞后,人地矛盾突出。中国国土面积与美国、加拿大相当,但人口密度却是美国的4.3倍、加拿大的37倍。作为世界人口大国,中国人地矛盾最为突出,在处理保护地原住民权益、社区参与和其他利益相关者上有极高复杂性。保护地的核心保护区、一般控制区及周边往往生活着大量原住民,东西部差异明显、分布不均(如图3所示)。[26]杨金娜等人指出中国国家公园存在社区人口基数大、社区经济欠发达、土地权属、保护地遗留等问题,原住居民往往居住在经济欠发达的偏远地区,受教育水平不高,多是农牧民或林业职工,对自然资源十分依赖。[27]有些保护地内还有城市建成区、建制乡镇或行政村,[28]将人类活动完全排除在外并不现实,当地居民的生存发展是必须面对的问题。只有协调人地关系,统筹考虑生态保护与地方产业协调发展的关系以及保护管理目标与当地居民生产生活需求的冲突,才能使中国自然保护地满足高标准发展要求。

第七,科技创新薄弱,管理技术有待完善。自然保护地体系改革意味着更大的保护范围、更高的建设标准、更艰巨的管理任务,以及更严格的管理技术要求,过去的管理技术还无法满足空间布局、管理要求、发展质量和生态产品等目标要求,这主要表现在以下几个方面。特色上,对国际先进技术和中国国情研究不到位,未能充分体现中国特色;适应性上,自然保护地是人与自然耦合的复杂系统,由于基础理论研究不足,未能以生态系统适应性思想进行管理;[29]精细化上,没能摸清自然保护家底,本底数据缺乏而无法展开科学管理;专业度上,过度开发自然资源产生了一系列生态问题,但目前生态修复技术参差不齐;智能化上,高科技的数据存储和应用技术尚未推广,自然保育、巡护和监测的信息化及智能化变革有待突破;[30]标准化上,原标准规范交叉重复、保护管理成效低,从设立到运营各环节缺乏统一的标准体系,[31]分区管控措施并无明显差异;合作上,在跨学科合作以便为国家公园管理技术提供多方位建议方面有待加强。

中国国家公园建设的四大优势

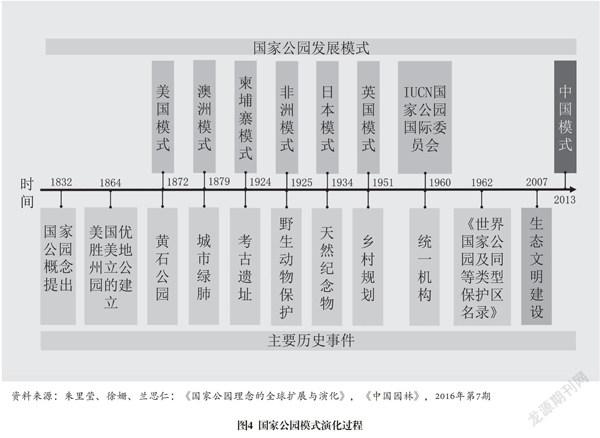

时代发展——独特且先进的生态文明思想。因历史、经济和资源等因素的差异,各国国家公园有着独特的发展轨迹和适合国情的发展模式(如图4所示)。[32]尽管中国国家公园起步较晚,但具有较高的起点和明显的时代优势。[33]这主要是因为中国国家公园体制产生于中国特色社会主义事业和生态文明建设快速发展时期,后发优势突出。中国不仅是世界上信息化发展最迅速的国家之一,也是世界上第一个以及唯一一个将生态文明建设作为国家战略系统部署并落实的国家。[34]2013年,党的十八届三中全会提出建立国家公园体制时,中国正处于工业文明叠加生态文明、工业化叠加信息化发展的特殊历史时期,彼时生态学也成为系统的、可指导自然和生态保护实践的知识体系,生态文明背景下中国自然保护地体系改革加快,建设中国模式国家公园具有明显优势。

资源独特——丰富的自然、地理与生物资源。中国国土面积广、南北跨度大(50度)、纵横长(5500公里),造就了复杂多样的气候,从南到北有热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带等5种温度带,以及特殊的青藏高原高寒区。地形地貌丰富,从海拔-154米的新疆吐鲁番盆地底部的艾丁湖湖面到海拔8848.86米的中尼边界的珠穆朗玛峰,垂直高差达9000余米,是世界上山地最多、分布最广、地势最高、高差起伏最大的国家。国土辽阔、气候多样以及自然地理条件的复杂性孕育了中国类型丰富的森林、草原、荒漠、湿地和海洋自然生态系统,成就了物种多样性,中国有高等植物30000余种,脊椎动物6347种,分别占世界总种数的10%和14%,使中国成为生物多样性特别丰富的国家之一。[35]

文化渊源——优秀的中华历史文化传统智慧与思想内涵。中国独特的自然地理格局承载着多彩的文化基因和灿烂的人类文明,[36]生态文明理念是中国古代传统文化智慧的升华与传承。谢冶凤等人对东西方自然保护地文化特征进行比较研究,认为不同于西方普遍的“二元分离”,东方环境观认为物质蕴含精神,融合了文化与自然相互交融的“天人合一”思想,而且自古以来,中国风景审美以山水文化为核心,不同于西方国家追求纯粹、没有任何人类活动的荒野,中国许多保护地是既融合地方文化内涵,又具有国家文化象征意义的综合性自然景观,富含延续千年的生存模式和人文传统,是宝贵的文化遗产。[37]

影响深远——前所未有的自然保护地建设规模与类型。中国现有的自然保护地数量和面积十分可观。以往建设活动中,有近1/5国土面积的自然保护空间被纳入了以国家公园为主体的自然保护地体系之中。通过此次国家公园与自然保护地体系建设,中国将成为世界自然保护地生态保护和修复实践中规模最大、类型最为丰富的国家之一,其规模不亚于19世纪初美国的荒野保护和国家公园运动,将在全球生态保护领域产生巨大影响力,为推动构建人类命运共同体作出重要贡献。[38]

中国国家公园探索的主要方向

《指导意见》中,中国自然保护地的功能定位于保护自然、服务人民和永续发展,其保护重点是自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值等。[39]现阶段,中国国家公园正处于从分散管理转向统一管理的时期,主要聚焦于自然资源保护,对比国际上国家公园的发展经验,中国国家公园未来发展过程中还有很多内容需要深入研究和逐一细化。

重视中国文化遗产保护与传承问题,开展国家公园文化内涵特色研究。面对东西方政策、社会、经济背景的不同,要深入研究中西文化特征与差异,处理好自然环境中文化遗产保护与传承的问题。[40]中国自然保护地具有高人口空间密度的特征,有深厚自然资源与社会人文禀赋,应充分展现、传承和发扬“天人合一”的中国传统思想,融合中国自然保护地自然遗产与文化遗产复合特征,发展独具中国特色的国家公园模式。如何体现自然遗产与文化遗产的高度融合,如何彰显中华文化内涵和中国自然保护地的特色,如何协调好文化继承和自然保护地发展的问题,这些都是提高中国国家公园体制可识别性的关键性思路。

探索特色化的新型自然保护地分类体系,开展科学的自然保护地体系分类研究。符合国情的分类分级体系是自然保护地有效治理的关键,也是各类自然保护地重新归类与整合的重要依据。《指导意见》提出,“按照保护区域的自然属性、生态价值和管理目标进行梳理调整和归类,逐步形成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地分类系统”。[41]《指导意见》所提出的以国家公园为主体的分类体系前所未有地明确了具有主体地位、带有社区属性的中国国家公园模式,同时充分考虑到中国类型众多、数量庞大、功能多样的自然保护地现状,以及幅员辽阔、资源环境多元和属地管理模式的基本特征。[42]国内许多学者针对中国特色的自然保护地分类体系进行了研究探讨,相关研究也为《指导意见》和国家标准制定提供了理论支撑。其中,陈君帜比较了中国自然保护地与IUCN保护地管理分类[43]之间的对应关系,提出自然保护区、国家公园、自然景观保护区、自然资源管理区等4类自然保护地体系[44]。唐小平和栾晓峰首次提出以管理目标为主线、以保护管理效能为导向的新型自然保护地分类方案,该方法综合了管理目标、管理效能、主要保护对象这3个自然保护地体系构建的主要途径,在原自然保护地基本骨架上,结合生态价值,从自然保护地类型和级别出发将自然保护地划分为国家公园、自然保护区、野生生物保护区、自然遗迹景观保护区、自然资源保育区和自然保护小区等6类。[45]唐芳林等对自然保护地进行分析,提出了建立国家森林的建议,根据保护利用等级提出建设由国家公园、自然保护区、自然公园类、景观遗迹类、观赏游憩类、资源利用类等构成的自然保护地体系。[46]

处理人地关系与内构性的矛盾问题,开展区域可持续发展理论与实践研究。第一,人与自然耦合系统理论与适应性管理方法研究。人与自然耦合系统(Coupled Human and Natural Systems, CHANS)认为人与自然界各组成要素是一个相互作用的耦合系统。[47]自然保护地包含生态、经济和社会环境,是人与自然相融合的复合生态系统,具有复杂和多维度的時空结构,综合、庞大且难以预测,需要以生态系统适应性管理思想进行动态、持续、弹性和循环管理,[48]从而防止或预知未知事件,兼顾生态保护、资源可持续利用与当地协调发展。国内关于区域可持续发展的研究相对比较薄弱,特别是针对人地关系改善方面缺乏理论指导。适应性管理模式可为区域协调可持续发展提供基本的方法论指导。郑月宁等探讨了自然保护地适应性管理模式,指出适应性管理分为调查现状、制定管理方案、监测管理过程、评估、调整等环节,[49]应在“尝试—出错—再尝试(Tried and Error Methods)”的周期性过程中吸取经验优化管理方法[50]。

第二,社区和原著居民权益与社区参与机制研究。不同于美国的荒野或无人区,中国国家公园中大多都有人口分布,自然保护地的人与自然既有保护与发展的矛盾问题,也有互相依存的共生关系。除核心区需要大规模迁出人口外,建立社区参与机制对于兼顾区域生态平衡、维持社区协调可持续发展、尊重原住居民合法土地收益权和生存权,以及解决贫困居民的生存生计难题十分必要。杨金娜等人以“谁来参与”“参与什么”“怎么参与”3个基本要素构建了国家公园的社区参与机制,[51]张婧雅和张玉钧针对国家公园公众参与途径提出了信息反馈、咨询、协议与合作4个层次,[52]孙鸿雁和姜波针对中国现有10个国家公园体制试点区提出了社区空间管控、参与式共管机制、生态补偿机制和社会保障机制“四位一体”的社区协调发展机制,[53]以确保国家公园保护管理与社区发展相协调。

第三,利益相关者利益诉求与利益共享和协调机制研究。中国自然保护地体系建设涉及的利益群体多,包括当地政府、当地居民、特许经营者、访客等直接利益相关者,以及非政府环保组织、企业单位、科研人员、媒体公众等间接利益相关者。利益主体不独立、诉求差异大,矛盾冲突明显,若处理不当会导致矛盾激化,致使自然保护工作无法有效落实。公共的参与共建水平是美丽中国建设的内在要求。前期相关学者主要针对国内外利益相关者本身进行探讨,[54]近年来开始围绕机制的构建路径进行探索,张玉钧等人提出在宏观层面形成利益共享与协调机制以及分时分层满足利益相关者诉求,[55]毕莹竹等人提出了利益相关者价值DART模型,[56]刘伟玮等人从利益表达和协商机制、利益分配和补偿机制、利益监督和保障机制等3方面提出了构建路径[57]。

第四,自然资源资产化与生态产品价值实现机制研究。近期,欧阳志云指出要加快探索生态产品价值实现机制的市场、政策和技术路径,创新绿色金融机制、完善生态补偿机制等。[58]国内外学者已针对这一内容,剖析巴西[59]、瑞典[60]等国家的实践案例,总结了其中可借鉴的生态价值实现经验,提出了较多可行的创新模式。例如,马建堂探讨了生态产品价值实现的路径、机制与模式,提出了包括市场、政府以及混合形式的实现模式;[61]张林波等人根据实际案例总结形成了生态保护补偿、生态权益交易、资源产权流转、资源配额交易、生态载体溢价、生态产业开发、区域协同发展和生态资本收益等实现模式,[62]近年来结合利益相关者理论探讨生态补偿机制的研究也逐渐增多。

关注自然保护地空间系统性与整体性问题,开展空间布局与整合优化技术研究。第一,生态区保护规划与区划方法研究。区划是国家公园与各类自然保护地布局的基础,欧阳志云等人运用一般性和应用性原则,[63]基于中国生态区划、[64]中国自然地理区划[65]以及中国植被区划[66]对全国进行了生态地理单元的划分,形成了面向国家公园空间布局的生态地理分区[67]。蒋亚芳等人基于中国植被[68]、中国生态系统[69]、生态系统生态学[70]、中国自然地理图集[71]等,将具有相似生态系统类型与生态过程的区域进行了生态地理划分,并全面梳理了自然生态地理区中具有国家代表性的生态系统、珍稀濒危物种分布和自然地貌景观特征,整合现有自然保护地及周边生态保护红线内的生态脆弱区,优先遴选出58个国家公园候选区。[72]现行标准《国家公园设立规范(GB/T 39737-2021)》也已将全国自然生态地理区作为国家公园准入条件中主体生态系统类型判断的基础。[73]

第二,保护优先区规划方法研究。综合遥感技术数据处理逐渐成为综合生态系统管理和保护区规划设计的重要选择,[74]目前多采用C-Plan、MARXAN等模型软件,基于系统保护规划(Systematic Conservation Planning)理念,围绕热点地区分析(Hotspots Analysis)和保护空缺分析(Gap Analysis)[75]展开研究,并从全国、区域、流域,以及其他尺度上探索形成了一系列评估框架。全国尺度上,唐小平对全国自然保护地网络现状进行分析研究,提出自然保护空缺分析步骤,识别尚未得到有效保护或还需加强保护的区域。[76]区域尺度上,栾晓峰针对中国东北地区,通过找出区域生物多样性热点和保护空缺地区,并对其进行3个优先级划分,提出保护规划建议。[77]流域尺度上,张路等对长江流域进行分析,从保护体系规划角度探讨如何缓解两栖爬行动物多样性保护与社会经济发展间的冲突;[78]郭云等则对黄河流域进行优先保护格局分析,得到了湿地保护空缺和保护格局优化结果,并为黄河流域湿地规划管理提供了建议[79]。

第三,自然保护地体系整合优化技术研究。国家公园主要整合交叉重叠或相邻的自然保护区、风景名胜区、森林公园等现有14类自然保护地及其相邻具有保护价值的区域。[80]如何识别保护空缺,打破因行政划分、分类设置造成的同一自然地理单元、生态过程联系紧密、类型属性基本一致的自然保护地条块分割的困境,如何科学评估归并后的自然保护地类型和功能定位,都是未来需要探索的重要技术。[81]唐小平等人对《指导意见》作了解读,指出应加快推进自然保护地整合优化,[82]同时针对现有交叉重叠、一地多牌的自然保护地问题[83]提出了整合优化的总体要求、规则和实现路径,并指出整合优化应当分阶段、分过程实施[84]。

承接国土空间规划体系传导机制,开展总体规划与边界划定技术研究。总体规划是指导自然保护地建设和管理的纲领性文件。[85]梁兵宽等人研究提出了摸底调查、目标量化、分析评估、公众参与、实施反馈等总体规划过程。[86]近年来,边界划定和分区规划技术研究也着眼于保护地整体。其中,侯盟等人基于系统保护规划理念,提出耦合生态系统服务和生物多样性空间分布格局的规划方法;[87]徐卫华等人提出融合遥感技术和景观生態学的旗舰物种保护区域识别方法;[88]薛冰洁等人提出基于生态格局理念与生态原真性评价指标体系的划定方法;[89]孙乔昀和张玉钧提出基于景观特征评估(Landscape Character Assessment, LCA)理论的景观特征识别及其价值评估方法[90]。在标准规范上,国家林业和草原局调查规划设计院、自然资源部第六地形测量队、祁连山国家公园管理局、北京新智感科技有限公司、河南省林业调查规划院联合起草了《自然保护地勘界立标规范》(GB/T 39740-2020)[91],为自然保护地勘界立标提供了技术指导。

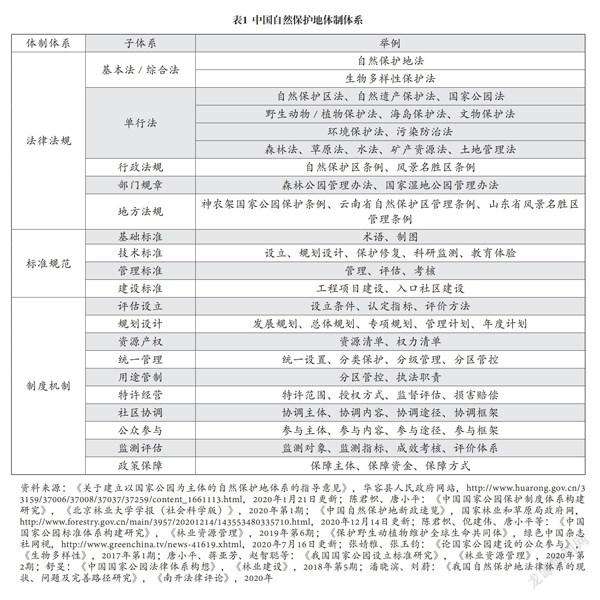

理顺自然保护地立法、标准与制度体系,开展自然保护地体制体系细化研究。体制建设最重要的前提就是突出顶层设计,[92]为存在已久的保护管理困境提供解决路径[93]。以国家公园为主体的自然保护地体系改革,应当站在国家生态文明战略层面的高度,吸收借鉴国际上国家公园与自然保护地体系建设的经验教训,运用生态学和信息技术建立科学适用的自然保护地体制体系。[94]国家公园是中国生态区位最关键、代表性最强、保护管理最严格、管理事权最高的自然保护地,[95]建设规制尤其是填补法律、标准和制度的空白是加快推进国家公园主体转变的重要途径。逐步细化体制体系是有效管理的前提,应利用政策保障构筑自然保护地系统永续发展的机构、执法、资金和科技四大支柱,确保国家公园治理体系顺利运行。

第一,自然保护地法律和法规研究。目前,中国针对国家地质公园、自然保护区、风景名胜区、国家湿地公园、国家森林公园等保护地类型形成了相关法律和规范,[96]但未能构建包括国家公园在内的系统性的法律体系[97]。2019年,《指导意见》提出构建中国自然保护地法律体系的立法目标,除了正在草拟的单行法《国家公园法》外,应加快修订各类保护地的配套行政法规、部门规章和地方法规,形成“以自然保护地法为统领,国家公园法为主体,自然公园法为补充”的自然保护地立法体系,参照国际经验,进一步完善管理目标、管理框架和管理方法。

第二,自然保护地标准和规范研究。标准和规范是法律法规的实操性文件,应与现行或正在制定的法律法规做好衔接,将需要细化补充的技术性内容作为标准和规范体系的构建重点。陈君帜等人针对中国国家公园标准体系进行了研究,按其内在逻辑提出了从设立到建设的全过程标准体系,并指出应做好国家公园与自然保护区和自然公园,核心保護区与一般控制区的技术性区隔。[98]唐小平等人在自然生态地理区划的基础上,根据关键区识别结果,从国家代表性、生态重要性和管理可行性三方面,提出了国家公园的准入条件和遴选指标,[99]为《国家公园设立规范》(GB/T 39737-2021)[100]提供了理论支撑。

第三,自然保护地制度和机制研究。作为法律的延伸,制度和机制可以保证地方政府、企业、社区等多方参与,明确利益相关者的权利和责任,通过增加正式或非正式对话机会,促进管理和合作方式的完善,提高国家公园应对复杂性和不确定性的生态能力和社会能力。[101]

笔者在前人研究的基础上,初步整理并就体制细化的相关内容举例以供讨论(表1)。

结语

借鉴国际理念与经验,总结中国国家公园探索的主要方向,可为中国新型自然保护地体系构建、规划决策和区域实践提供理论和实践指导。以国家公园为主体的自然保护地体系构建实际上依赖于有关中国自然保护地的探索性和经验性研究,相关学者应积极开展理论创新和科学实践,担当起建设美丽中国的现实使命,为持续推进新型自然保护地分级分类体系构建、探索自然资源统一管理有效路径、促进自然保护地整合优化、分类有序解决自然保护地历史遗留问题,以及建立完善的法律法规依据提出更为科学合理的见解。应以生态文明发展理念为引领,不断完善新型自然保护地体系,探索国家公园治理的中国模式。

注释

[1]Turek, M., "American Indian Tribes and the U.S. National Park Service", The Native American Fish & Wildlife Society, 1990.

[2]Hampton H. D., "The Birth of the National Park Service: The Founding Years", The Western Historical Quarterly, 1987, 18(1), pp. 90-91; Hartzog, G. B. Jr, "A Brief History and Description of the National Park System", National Park Service of the Department of Interior, U.S., 1966; O'Callaghan, J. A. and Ise, J., "Our National Park Policy: A Critical History", Journal of Wildlife Management, 2011, 67(1).

[3]Hartzog, G. B. Jr, "A Brief History and Description of the National Park System", National Park Service of the Department of Interior, U.S., 1966; O'Callaghan, J. A. and Ise, J., "Our National Park Policy: A Critical History", Journal of Wildlife Management, 2011, 67(1).; Berrey, H., Albright, H. M., Cahn, R., "The Birth of the National Park Service", Howe Brothers, 1985, 9(4), p. 300; Runte, A., "National Parks: The American Experience", Geographical Review, 1979, 85(4), p. N/A.

[4]Everhart, W. C., "The National Park Service", Westview Library of Federal Departments, 1983; National Park Service, "The National Parks: Shaping The System", US Government Printing Office, 1985; "National Park System", https://www.nps.gov/aboutus/national-park-system.htm; Turek, M., "American Indian Tribes and the U.S. National Park Service", The Native American Fish & Wildlife Society, 1990; 宋秉明编:《国家公园经营管理——兼顾自然与人文保育的宏观思维》,台北:华督文化事业有限公司,2016。

[5]"National Parks System Plan 1997", https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/plan.

[6]"Find a national park", https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/recherche-parcs-parks-search.

[7]Hildebrandt, W., "Historical Analysis of Parks Canada and Banff National Park: 1968-1995", Banff-Bow Valley Study, Banff, Alberta, Canada, 1995; Eagles, P. F. J., "The Protected Areas Legislation in Canada", Parks and Protected Areas in Canada: Planning and Management, 1993, pp. 57-74.

[8]谷光灿、刘智:《从日本自然保护的原点——尾濑出发看日本国家公园的保护管理》,《中国园林》,2013年第8期。

[9]许浩:《日本国立公园发展、体系与特点》,《世界林业研究》,2013年第6期。

[10]马盟雨、李雄:《日本国家公园建设发展与运营体制概况研究》,《中国园林》,2015年第2期。

[11]张玉鈞:《日本的自然公园体系》,《森林与人类》,2014年第5期。

[12][16][19][21][45]唐小平、栾晓峰:《构建以国家公园为主体的自然保护地体系》,《林业资源管理》,2017年第6期。

[13]聂鸿飞、翁玉山:《森林类型保护区的保护管理与国家法律冲突的思考》,《河北林业科技》,2013年第5期。

[14][33][36][39][41]《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,http://www.huarong.gov.cn/33159/37006/37008/37037/37259/content_1661113.html,华容县人民政府网站,2020年1月21日更新。

[15][20]尚辛亥、王雪军:《自然保护地整合优化及可持续发展对策探讨》,《林业资源管理》,2019年第6期。

[17]唐小平、栾晓峰:《构建以国家公园为主体的自然保护地体系》,《林业资源管理》,2017年第6期;尚辛亥、王雪军:《自然保护地整合优化及可持续发展对策探讨》,《林业资源管理》,2019年第6期。

[18][44]陈君帜:《建立中国国家公园体制的探讨》,《林业资源管理》,2016年第5期。

[22][83]《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》,http://www.china-npa.org/info/2835.jspx,中国风景名胜区学会网站,2020年3月30日更新。

[23]方言、吴静:《中国国家公园的土地权属与人地关系研究》,《旅游科学》,2017年第3期。

[24][28]葛芳芳:《我国国家公园保护地役权探究》,《创造》,2020年第12期。

[25]陈君帜、唐小平:《中国国家公园保护制度体系构建研究》,《北京林业大学学报(社会科学版)》,2020年第1期。

[26][29][53][96][101]孙鸿雁、姜波:《国家公园社区协调发展机制研究》,《自然保护地》,2021年第1期。

[27][51]杨金娜、尚琴琴、张玉钧:《我国国家公园建设的社区参与机制研究》,《世界林业研究》,2018年第4期。

[30][80][97]《中国自然保护地新政速览》,http://www.forestry.gov.cn/main/3957/20201214/143553480335710.html,国家林业和草原局官网,2020年12月14日更新。

[31][98]陈君帜、倪建伟、唐小平等:《中国国家公园标准体系构建研究》,《林业资源管理》,2019年第6期。

[32]叶昌东、黄安达、刘冬妮:《国家公园的兴起与全球传播和发展》,《广东园林》,2020年第4期。

[34]《保护野生动植物维护全球生命共同体》,绿色中国杂志社网视,http://www.greenchina.tv/news-41619.xhtml,2020年7月16日更新。

[35]曹新:《遗产地与保护地综论》,《城市规划》,2017年第6期。

[37][40]谢冶凤、吴必虎、张玉钧:《东西方自然保护地文化特征比较研究》,《风景园林》,2020年第3期。

[38]《中国新型自然保护地体系的特色与意义》,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4409124,澎湃,2019年9月20日更新。

[42]吴承照、刘广宁:《管理目标与国家自然保护地分类系统》,《风景园林》,2017年第7期。

[43]Day, J.; Dudley, N.; Hockings, M., et al., "Guidelines for Applying the IUCN Protected Area Management Categories to Marine Protected Areas", Switzerland: IUCN, 2012, pp. 1-15.

[46]唐芳林、王梦君、孙鸿雁:《建立以国家公园为主体的自然保护地体系的探讨》,《林业建设》,2018年第1期。

[47]Liu, J.; Dietz, T.; Carpenter, S. R., et al., "Coupled human and natural systems", Bio Science, 2015, 36, p. 639.

[48]Berkes, F., "Evolution of co-management: role of knowledge generation, bridging organizations and social learning", Journal of Environmental Management, 2009, 29, pp. 1692-1702.

[49]Allen, C. R. and Garmestani, A. S., "Adaptive co-management", Springer Netherlands, 2015;韓俊丽、武曙红、栾晓峰等:《自然保护区适应性管理研究》,《山西农业科学》,2012年第3期,第284~287页。

[50]郑月宁、贾倩、张玉钧:《论国家公园生态系统的适应性共同管理模式》,《北京林业大学学报(社会科学版)》,2017年第4期。

[52]张婧雅、张玉钧:《论国家公园建设的公众参与》,《生物多样性》,2017年第1期。

[54]李正欢、郑向敏:《国外旅游研究领域利益相关者的研究综述》,《旅游学刊》,2006年第10期;宋瑞:《我国生态旅游利益相关者分析》,《中国人口·资源与环境》,2005年第1期。

[55]张玉钧、徐亚丹、贾倩:《国家公园生态旅游利益相关者协作关系研究——以仙居国家公园公盂园区为例》,《旅游科学》,2017年第3期。

[56]毕莹竹、李丽娟、张玉钧:《中国国家公园利益相关者价值共创DART模型构建》,《中国园林》,2019年第7期。

[57]刘伟玮、李爽、付梦娣等:《基于利益相关者理论的国家公园协调机制研究》,《生态经济》,2019年第12期。

[58]《[专家视角]欧阳志云:加快建立生态产品价值实现机制推动长江经济带绿色高质量发展》,生态修复网,https://mp.weixin.qq.com/s/jrkT93wEI2w4vXUfUMQCMQ,2022年1月14日更新。

[59]宋小宁:《我国生态补偿性财政转移支付研究:基于巴西的国际经验借鉴》,《价格理论与实践》,2012年第7期。

[60]陈洁、李剑泉:《瑞典林业财政制度及其对我国的启示》,《世界林业研究》,2011年第5期。

[61]马建堂:《生态产品价值实现路径、机制与模式》,北京:中国发展出版社,2019。

[62]张林波、虞慧怡、郝超志等:《国内外生态产品价值实现的实践模式与路径》,《环境科学研究》,2021年第6期。

[63]郑度、欧阳、周成虎:《对自然地理区划方法的认识与思考》,《地理学报》,2008年第6期。

[64]傅伯杰、刘国华、欧阳志云:《中国生态区划研究》,北京:科学出版社,2013年。

[65]赵松乔:《中国综合自然地理区划的一个新方案》,《地理学报》,1983年第1期。

[66]吴征镒、洪德元:《中国植物志》,北京:科学出版社,2010年。

[67]欧阳志云、徐卫华、杜傲等:《中国国家公园总体空间布局研究》,北京:中国环境出版社,2018年。

[68]吴征镒:《中国植被》,北京:科学出版社,1980年。

[69]孙鸿烈:《中国生态系统》,北京:科学出版社,2005年。

[70]蔡晓明:《生态系统生态学》,北京:科学出版社,2000年。

[71]刘明光:《中国自然地理图集》,北京:中国地图出版社,2010年。

[72]蒋亚芳、马炜、刘增力、徐卫华、唐小平:《我国国家公园空间布局规划》,《北京林业大学学报(社会科学版)》,2021年第2期。

[73][100]国家林业和草原局:《国家公园设立规范》(GB/T 39737-2021),北京:中国标准出版社,2021年。

[74]李书娟、曾辉:《遥感技术在景观生态学研究中的应用》,《遥感学报》,2002年第3期。

[75]Scott, J. M.; Davis, F.; Csuti, B., et al., "Gap Analysis: A Geographic Approach to Protection of Biological Diversity", Wildlife Monographs, 1993(123), pp. 3-41.

[76]唐小平:《中国自然保护区网络现状分析与优化设想》,《生物多样性》,2005年第1期。

[77]栾晓峰、孙工棋、曲艺等:《基于C-Plan规划软件的生物多样性就地保护优先区规划——以中国东北地区为例》,《生态学报》,2012年第3期。

[78]张路、欧阳志云、徐卫华等:《基于系统保护规划理念的长江流域两栖爬行动物多样性保护优先区评价》,《长江流域资源与环境》,2010年第9期。

[79]郭云、梁晨、李晓文:《基于系统保护规划的黄河流域湿地优先保护格局》,《应用生态学报》,2018年第9期。

[81][84][94]唐小平、刘增力、马炜:《我国自然保护地整合优化规则与路径研究》,《林业资源管理》,2020年第1期。

[82]唐小平、蒋亚芳、刘增力等:《中国自然保护地体系的顶层设计》,《林业资源管理》,2019年第3期。

[85]唐小平、张云毅、梁兵宽等:《中国国家公园规划体系构建研究》,《北京林业大学学报(社会科学版)》,2019年第1期。

[86]梁兵宽、刘洋、唐小平等:《东北虎豹国家公园规划研究》,《林业资源管理》,2020年第6期。

[87]侯盟、唐小平、黄桂林等:《国家公园优先保护区域识别——以浙江丽水为例》,《应用生态学报》,2020年第7期。

[88]Xu, W. H.; Viña, A.; Kong, L. Q., et al., "Reassessing the conservation status of the giant panda using remote sensing", Nature Ecology & Evolution, 2017, 1(11), pp. 1635-1638.

[89]薛冰洁、张玉钧、安童童等:《生态格局理念下的国家公园边界划定方法探讨——以秦岭国家公园为例》,《规划师》,2020年第1期。

[90]孙乔昀、张玉钧:《自然区域景观特征识别及其价值评估——以青海湖流域为例》,《中国园林》,2020年第9期。

[91]国家林业和草原局:《自然保护地勘界立标规范》(GB/T 39740-2020),北京:中国标准出版社,2020年。

[92]陈君帜、唐小平:《中国国家公园保护制度体系构建研究》,《北京林业大学学报(社会科学版)》,2020年第1期;唐小平、蒋亚芳、刘增力等:《中国自然保护地体系的顶层设计》,《林业资源管理》,2019年第3期。

[93]朱彦鹏、李博炎、蔚东英等:《关于我国建立国家公园体制的思考与建议》,《环境与可持续发展》,2017年第2期。

[95]余振国:《中国自然保护地体系构成研究》,《中国国土资源经济》,2019年第4期。

[99]唐小平、蒋亚芳、赵智聪等:《我国国家公园设立标准研究》,《林业资源管理》,2020年第2期。

责 编/桂 琰